四川盆地不同强度短时强降水物理量特征对比分析*

2021-05-17张武龙杨康权

张武龙 康 岚 杨康权 银 航

1 四川省气象台,成都 610072 2 高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室,成都 610072

提 要: 利用2007—2017年5—9月四川盆地84个国家自动站逐小时观测资料和时间间隔6 h的ERA-Interim再分析资料,分析了四川盆地不同强度短时强降水发生发展所需的热力、水汽和垂直风切变等条件,并对不同强度短时强降水的环境物理量特征进行了对比。结果表明,极端短时强降水的抬升凝结高度、自由对流高度和平衡高度(EL)均高于普通短时强降水,EL可以较好地区分极端短时强降水和普通短时强降水,约75%的极端短时强降水和普通短时强降水分别发生在EL高于258.6和658.2 hPa的环境下。极端短时强降水的对流有效位能(CAPE)和对流抑制能量值同样高于普通短时强降水,约50%的极端短时强降水和普通短时强降水的CAPE值分别高于792.5和451.9 J·kg-1。不同强度短时强降水的850和500 hPa 假相当位温差(θse850-θse500)差异显著,极端短时强降水的θse850-θse500数值明显高于普通短时强降水,10℃可做为区分二者的参考阈值。约50%的短时强降水大气整层可降水量(PW)超过58 mm,不同强度短时强降水的PW差异不明显,但极端短时强降水具有较为明显的上干下湿垂直分布特征。垂直风切变和上升运动对四川盆地不同强度短时强降水的区分没有明确的指示意义。

引 言

短时强降水又称短历时强降水,主要指发生时间短、降水效率高的对流性降雨,1 h降水量达到或超过20 mm(孙继松等,2014)。短时强降水作为我国经常发生的强对流天气之一,它导致的主要灾害包括暴洪、地质灾害、城市内涝等。四川盆地位于我国西南地区,受其地理位置、地形特征以及冬夏季风环流的影响,降水季节差异大,干湿季分明,降水主要集中在暖季5—9月(张武龙等,2014;2015)。短时强降水是四川盆地5—9月主要的灾害性天气之一(陈永仁和李跃清,2013;王佳津等,2015;陈贝等,2016)。例如,2013年6月29日至7月1日,遂宁市普降大暴雨,部分地方出现特大暴雨,强降水持续两天三夜,过程雨量最大达623.5 mm,小时最大雨量为95.1 mm,这使得城市低洼地段积水严重,城市内涝、山地滑坡、道路中断等灾情突出,造成8人因灾死亡,直接经济损失高达28.49亿元(孙俊等,2014)。2018年7月2日,成都蒲江县境内出现了短时暴雨,04—08时4 h内最大降水量达241.1 mm,最大小时雨量为107.8 mm。受暴雨和洪水影响,蒲江县大量果树、农田、民房等进水被淹,灾害致14 082 人受灾,紧急转移被困民众9 565人,直接经济损失约达3 426.46万元[http:∥news.163.com/(2018-07-03)]。短时强降水的预报对于社会生产生活、防灾减灾、政府部门的应急决策都是十分重要的,它一直是短时临近预报业务中的重点和难点(孙继松和陶祖钰,2012;俞小鼎,2013)。

短时强降水是由中小尺度系统激发产生的,但以大尺度环境场为背景,大尺度环境参数配置影响或制约着中小尺度系统的发展演变过程(Doswell Ⅲ,1987;张京英等,2010;郝莹等,2012)。一般认为,短时强降水的发生发展需要热力不稳定层结、充足的水汽、较强的抬升运动和适当的垂直风切变条件(孙继松等,2014),然而不同地区所需环境条件以及各类对流参数阈值不尽相同(郑媛媛等,2011)。近年来,许多国内外专家和学者对此进行了研究(Brenner,2004;Bhowmik et al,2008;Dimitrova et al,2009;Myoung and Nielsen-Gammon,2010;Raymond and Flores,2016)。樊李苗和俞小鼎(2013)研究了中国短时强降水、强冰雹、雷暴大风以及混合型强对流天气的环境参数特征并进行对比分析,对不同类型强对流天气进行了区分。郁珍艳等(2011)指出在华北冷涡背景下,最大抬升指数和抬升凝结高度对京津冀地区短时强降水的发生有很好的表征。韩宁和苗春生(2012)对陕甘宁三省(自治区)短时强降水的物理量特征进行了研究,并总结了天气学概念模型。沈澄等(2016)利用江苏省三个探空站的资料分析了不同类型的物理量参数对短时强降水的指示意义。仇娟娟和何立富(2013)的研究表明在苏浙沪地区0℃层高度、850与500 hPa温差、K指数、可降水量和高空风切变等参数可较好区分短时强降水和冰雹天气。庞古乾等(2012)和陈元昭等(2016)就珠江三角洲地区短时强降水的关键环境参数进行了细致的分析,为珠三角地区的短时强降水预报提供了有意义的参考。前人的研究成果多集中在华东、华南等地,对于西南地区或四川盆地的研究尚不多见。

为了分析短时强降水的极端性,俞小鼎(2013)将1 h雨量≥50 mm的降水事件称为极端短时强降水,它较普通的短时强降水(1 h雨量介于20~50 mm)更具有持续时间短、突发性强、可预报性低等特点(王丛梅等,2018)。然而,目前针对极端短时强降水(如1 h雨量≥50 mm,甚至超过80 mm)的环境物理量特征的系统性研究仍较为缺乏(田付友等,2017)。本文通过分析四川盆地不同强度短时强降水发生发展所需的热力、水汽和垂直风切变等条件,对比不同强度短时强降水的环境物理量特征,为四川盆地短时强降水潜势预报提供一定的参考。

1 数据和方法

1.1 数据来源

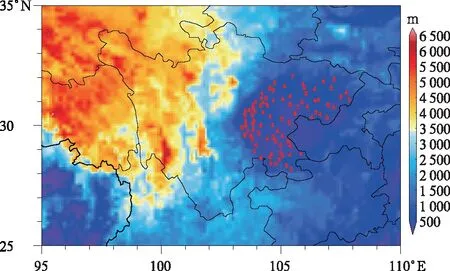

本文所用观测资料包括四川省156个国家自动站的逐小时降水量、本站气压、风场、相对湿度、气温和露点资料。其中,位于盆地内的站点有84个,平均海拔为417.5 m,如图1所示。此外,还用到了欧洲数值预报中心(ECWMF)再分析资料ERA-Interim,包括纬向风、经向风、气温、露点、位势高度等信息,时间分辨率为6 h,水平空间分辨率为0.25°×0.25°,垂直方向从1 000~10 hPa共32个气压层。所有资料长度为2007—2017年的5—9月。

前人的研究多使用探空观测资料计算环境物理量(樊李苗和俞小鼎,2013;庞古乾等,2012;沈澄等,2016;陈元昭等,2016),而我国探空站的空间分辨率为200~300 km,探空观测时间间隔为12 h,分别为08时和20时(北京时,下同),仅用两个时次的观测探空很难代表短时强降水发生时的环境物理量特征。并且,如果出现短时强降水的地点距探空站较远,用其附近或者上游的探空代替当地探空,也可能会存在较大的误差。为了解决常规探空资料时空分辨率太粗的问题,在计算物理量时使用了更高时空分辨率的ERA-Interim资料,其时间间隔为6 h,分别为02、08、14和20时。

1.2 样本选取

在四川天气预报业务中,按照中央气象台的业务规定,将四川盆地单站1 h降水量>20 mm的降水事件定义为短时强降水。本文短时强降水样本的筛选遵循以下原则:①为了配合ERA-Interim资料的时间分辨率,分四个时段(即为02—08时、08—14时、14—20时和20时至次日02时)统计样本,以匹配样本发生前一时刻的ERA-Interim资料;②如同一时段内同一自动站出现多次1 h降水量在20 mm及以上的降水,则只记为一个样本,并以最大小时降水量为准;③将前两步筛选出来的样本按照不同强度划分为三种类型,即T型(1 h降水量介于20~50 mm)、F型(1 h降水量介于50~80 mm)和E型(1 h降水量>80 mm)。需要说明的是,气候统计表明四川盆地单站1 h降水量>20 mm的降水事件年均发生次数约为3~6次(Zhang and Zhai,2011;毛冬艳等,2018);1 h降水量>50 mm的降水事件发生概率较低(毛冬艳等,2018),四川盆地大部分地方五年一遇的小时降水量为50 mm左右(李建等,2013);1 h降水量>80 mm的降水事件发生概率更低,Zheng et al(2016)统计显示四川盆地大多数测站五十年一遇的小时降水量为80 mm左右。据此,本文以50 mm为界区分普通短时强降水和极端短时强降水,将T型短时强降水亦称为普通短时强降水,将1 h降水量>50 mm的短时强降水称为极端短时强降水,并以80 mm为界将极端短时强降水细分为F型和E型。

根据上述本筛选原则,统计得到的2007—2017年5—9月四川盆地发生短时强降水事件的空间分布。如图1所示,四川盆地大多数测站短时强降水事件年平均发生频次为3~6次,与前人研究一致。其中,单站频次最高为8次,出现在盆地西南部。2007—2017年5—9月四川盆地T型、F型、E型短时强降水样本总数分别为3 358、192和14个。利用三种类型短时强降水在每个月和每个时间段发生的次数,分别除以各自的样本总数,可得到三种类型短时强降水相对频率的月变化、日变化特征(图2)。图2a表明,四川盆地T型短时强降水主要发生在7、8月,相对频率合计超过70%,尤其在7月最高。同样的,超过75%的F型和80%的E型短时强降水也主要发生在7、8月。对于日变化而言(图2b),约65%左右的T型短时强降水主要出现在02—08时和20时至次日02时两个时间段。在这两个时间段,出现F型和E型短时强降水的相对频率分别超过70%和85%,表明四川盆地三种类型短时强降水均主要出现在夜间。

图1 2007—2017年5—9月四川盆地短时 强降水事件年平均发生频次分布 (红色数字代表站点位置和发生短时强降水 事件的次数,填色代表海拔高度)Fig.1 Distribution of annual mean frequency of flash-rain events in Sichuan Basin between May and September during 2007-2017 (Red number denotes the location of meteorological stations and the occurrence times of flash-rain, colored shows altitude)

1.3 物理量计算

研究表明,ECWMF再分析资料ERA-40对于中高层的温度、位势高度、风场都有较好的再现能力,而对于中低层的描述能力一般(赵天保和符淙斌,2009a;2009b;支星和徐海明,2013a;2013b;赵佳莹和徐海明,2014a;2014b)。ERA-Interim资料作为ECMWF最新的大气再分析资料,相较于ERA-40在许多方面都有了稳步的提高(赵天保等,2010;Dee et al,2011)。本文以ERA-Interim资料为基础,利用地面自动站的观测资料对其辅以修正,重构探空数据。修正的算法参考Johnson and Bresch(1991)。举例说明重构探空的过程,假设某一样本发生的时间为16时,那么对应的ERA-Interim资料时间为该样本发生前一时刻14时,再取离样本最近一个格点的1 000~10 hPa共32层的探空信息,删除低于站点海拔高度的层次,并利用出现该样本站点14时的温压湿风地面观测资料对探空资料进行修正,得到重构的探空数据,最后利用重构的探空数据来计算相关物理量。大气环境物理量特征研究有助于了解强对流发生的物理过程,许多参数在天气预报中有很好的指示意义。本研究通过对比诸多物理量参数在不同强度短时强降水样本中的值域分布特征,最终选取了表1中16个对短时强降水发生发展所需的热力、水汽和垂直风切变等条件有代表性的、对不同强度短时强降水的区分有重要意义的物理量进行着重分析。

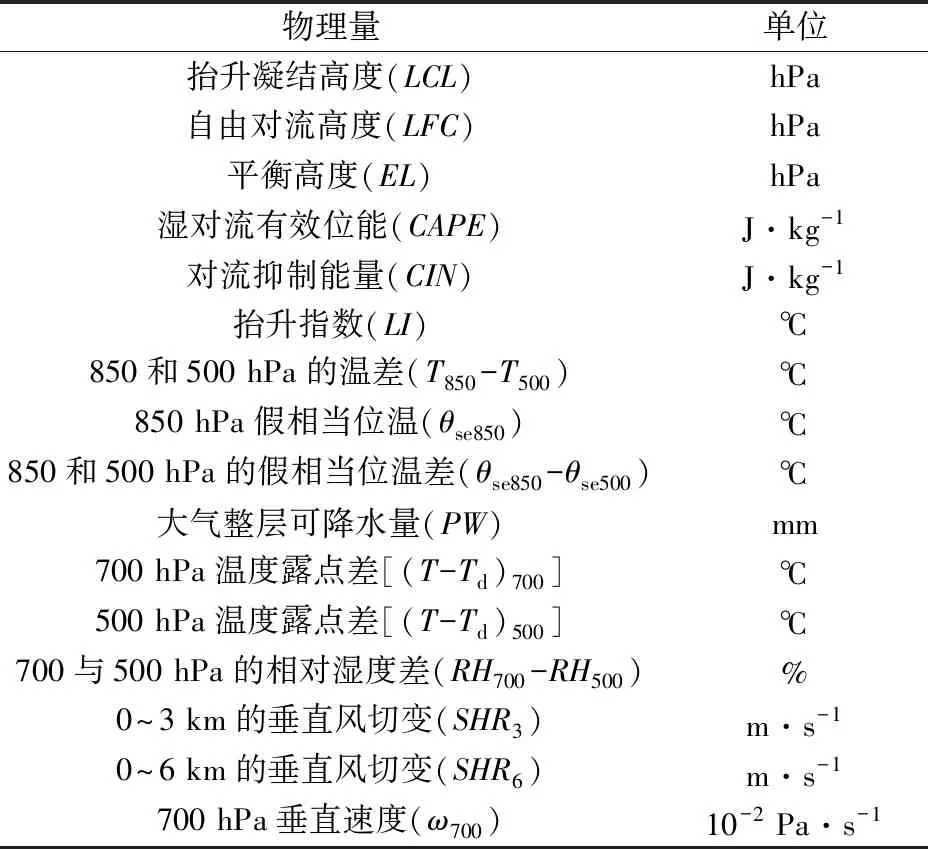

表1 物理量列表Table 1 List of convective parameters

图2 2007—2017年5—9月四川盆地三种类型短时强降水相对频率的月变化(a)和日变化(b)Fig.2 Monthly (a) and diurnal (b) variations of relative frequency for three types of flash-rain in Sichuan Basin between May and September during 2007-2017

2 物理量特征分析

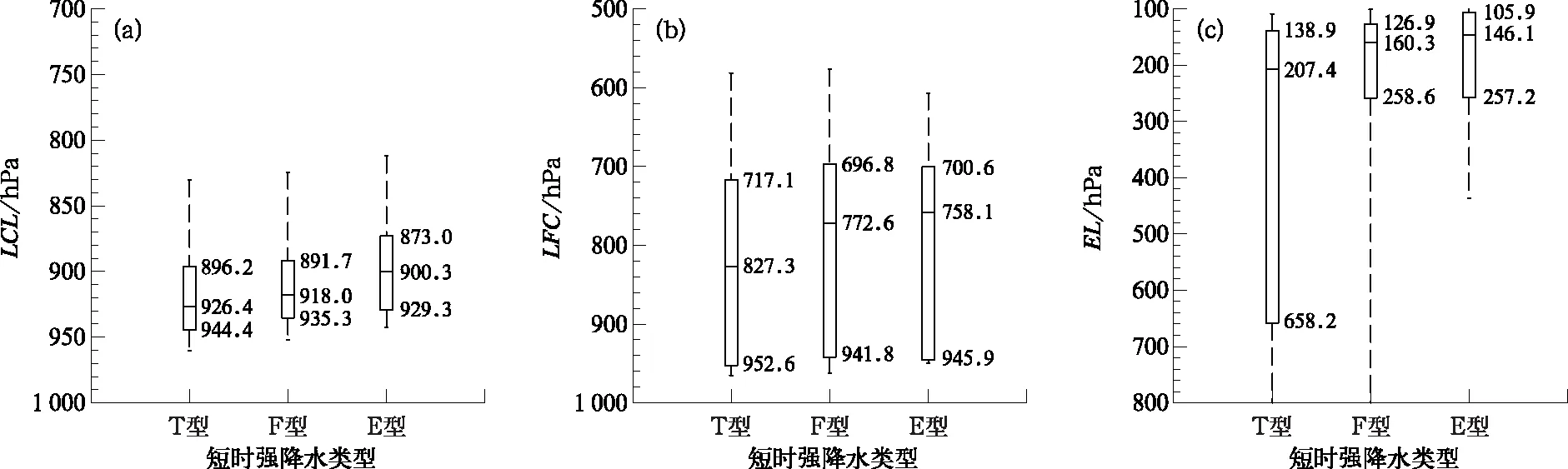

2.1 抬升凝结、自由对流和平衡高度

图3a给出了四川盆地短时强降水LCL的盒须图分布,统计结果差异明显,同一百分位点的LCL值随小时雨强增大而减小,T型、F型、E型短时强降水LCL的中值分别为926.4、918.0和900.3 hPa。LCL是未饱和湿空气块干绝热上升达到饱和的高度,它与近地层的相对湿度有关。高的LCL更容易发生极端强对流天气,雷暴大风和冰雹的LCL高度就明显高于短时强降水。T型、F型、E型短时强降水LFC的值域分布(图3b)与LCL相似。三种类型LFC的第25%分位值较为接近,75%的短时强降水发生在LFC高于952.6 hPa的环境下。F型、E型的LFC中值分别为772.6和758.1 hPa,明显高于T型的827.3 hPa。LFC和LCL都是受外力抬升达到的高度,LFC和LCL越高,说明空气块需要的外力抬升就越强,即极端短时强降水的发生需要更强的多尺度天气系统共同抬升作用。T型、F型、E型短时强降水EL的差异较LCL和LFC更加显著,可以较好地区分极端短时强降水和普通短时强降水(图3c)。F型、E型EL的第25%分位值分别为258.6和257.2 hPa,远高于T型的658.2 hPa。EL越高,对流发展的高度越高,当对流发展高度达到258.6 hPa左右的时候,配合其他环境物理量条件,可考虑极端短时强降水发生的可能。

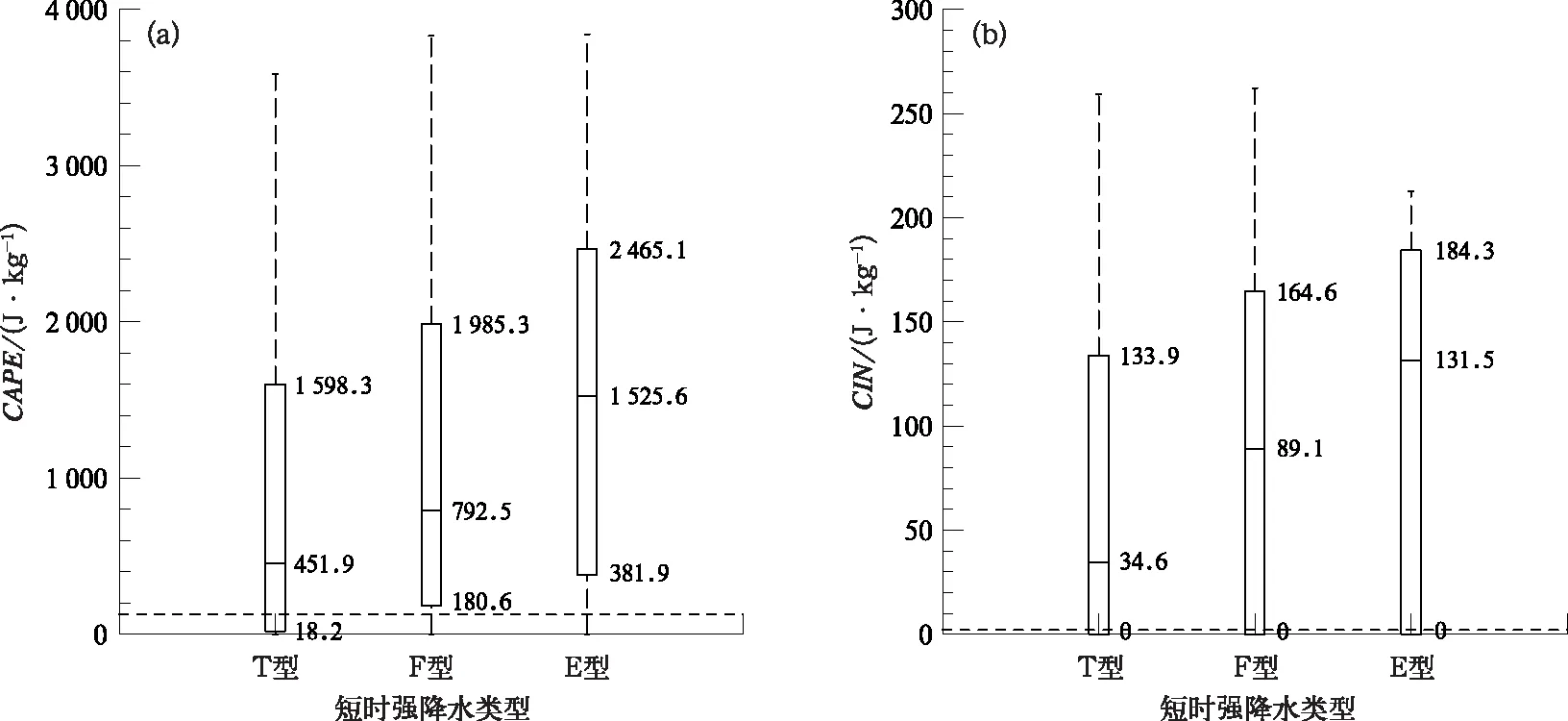

2.2 热力条件

本文主要选取了CAPE、CIN、LI、T850-T500、θse850、θse850-θse5006种表征热力条件的对流参数。为了便于对比,分析中也给出了利用1979—2017年5—9月ERA-Interim再分析月平均资料计算所得的四川盆地所有站点气候平均态的统计结果。

CAPE是强对流天气分析预报中最常用的一个环境参数。在发生深厚湿对流的环境里,CAPE是与环境联系最密切的热力学变量(Doswell Ⅲ and Rasmussen,1994;DeMott and Randall,2004)。T型、F型、E型短时强降水CAPE的中值分别为451.9、792.5、1 525.6 J·kg-1(图4a),均高于气候平均态(127.5 J·kg-1)。并且,极端短时强降水的CAPE值明显高于普通短时强降水,E型也显著高于F型。华东、华南发生50 mm·h-1以上短时强降水的CAPE值分别在1 300和1 500 J·kg-1左右(仇娟娟和何立富,2013;陈元昭等,2016),高于四川盆地F型,与E型的CAPE中值相当,这可能与沿海地区低层有更暖湿气流的输送有关。CIN是起始抬升高度与LFC之间的层结曲线与状态曲线所围的面积。它的存在一方面能抑制对流,另一方面也是对低层不稳定能量进行储存和积累。前文提到空气块要达到LFC需要一定的外力抬升,即是需要克服CIN做功。图4b表明,CIN的气候平均态接近于0 J·kg-1,E型短时强降水CIN的中值高于F型,F型高于T型。对于普通短时强降水而言,CIN值较小,对流抑制作用较小,不稳定能量不容易在低层聚集,从而使对流不能发展到较强的程度;相反的,极端短时强降水CIN值较大,不稳定能量在低层大量聚集,虽然对流抑制作用较大,但一旦冲破抑制,对流便能得到充分发展。

图3 2007—2017年5—9月四川盆地三种类型短时强降水的LCL(a)、LFC(b)和EL(c)的盒须图分布 (下端和上端的短横线分别表示第5%和第95%分位值,盒子表示有50%的该类事件出现在这一范围内, 盒子自下而上的三条横线分别表示第25%、第50%和第75%分位值)Fig.3 Box and whiskers graph of LCL (a), LFC (b), and EL (c) for three types of flash-rain in Sichuan Basin between May and September during 2007-2017 (Symbols “-” located at the lower and upper positions represent the 5th and 95th percentiles, respectively; boxes denote scope of 50% of the events emerged; three horizontal lines from lower to upper positions in the box denote the 25th, 50th and 75th percentiles, respectively)

图4 同图3,但为CAPE(a)和CIN(b) (横虚线表示1979—2017年5—9月的气候平均态,下同)Fig.4 Same as Fig.3, but for CAPE (a) and CIN (b) (The horizontal dashed line denotes climatology between May and September during 1979-2017, same as below)

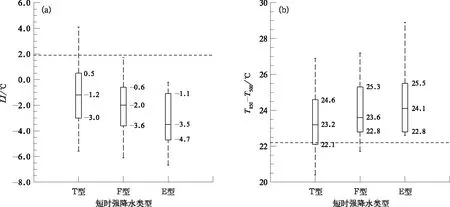

LI<0℃表示中低层大气层结不稳定,LI指数越小则越不稳定。由于大气常处在一个相对稳定的状态,四川盆地LI指数的气候平均态为1.9℃(图5a)。T型、F型、E型短时强降水LI指数的中值分别为-1.2、-2和-3.5℃,LI指数负值越大,发生极端短时强降水的可能性就越大。三种类型LI指数的第25%分位值分别为0.5、-0.6和-1.1℃。这说明T型短时强降水发生前,LI指数可能为正值;而超过75%的F型短时强降水发生前,LI指数需要低于-0.6℃,超过75%的E型短时强降水发生前,LI指数需要低于-1.1℃。图5a还表明几乎所有的E型都发生在LI指数低于0℃的环境下。LI指数的正负无法决定有无普通短时强降水出现,却能在一定程度上反映有无极端短时强降水发生的可能。T型、F型、E型短时强降水T850-T500的盒须图分布与LI指数相似,同一百分位点的T850-T500值随小时雨强增大而增大(图5b)。樊李苗和俞小鼎(2012)研究表明,雷暴大风、冰雹的T850-T500明显大于短时强降水。F型、E型T850-T500的中值分别为23.6、24.1℃,大于T型的中值(23.2℃),更大于气候平均态(22.2℃),说明温度递减率越大,越有利于极端强对流天气的发生。四川盆地三种类型短时强降水K指数的中值都在40℃左右,75%的短时强降水发生在K指数大于37.7℃的环境下,三者差别不大(图略)。

图6给出了四川盆地短时强降水的θse850、θse850-θse500盒须图分布。假相当位温是综合反映温湿状况的物理量,θse850通常被看作是低层能量的积累。图6a表明,T型、F型、E型短时强降水θse500的中值分别为83.3、85.4和87.5℃,θse850的气候平均态为69.3℃。明显的,E型高于F型,F型高于T型,说明极端短时强降水的发生需要更大的低层能量积累。θse850-θse500表征的是中低层的潜在热力不稳定。T型、F型、E型短时强降水的θse850-θse500的值域分布特征(图6b)与θse850类似,但三种类型短时降水的差异更加显著,三者的θse850-θse500中值分别为10.1、13.6和16.0℃,均明显高于气候平均态(1℃)。75%的F型短时强降水发生在θse850-θse500>10℃的环境下,75%的E型发生在θse850-θse500>11.2℃情况下,50%的T型发生在θse850-θse500<10.1℃情况下。θse850-θse500不仅可以判别有无短时强降水天气的出现,还可以作为区分不同强度短时强降水的参考。

图5 同图3,但为LI(a)和T850-T500(b)Fig.5 Same as Fig.3, but for LI (a) and T850-T500(b)

图6 同图3,但为θse850(a)和θse850-θse500(b)Fig.6 Same as Fig.3, but for θse850(a) and θse850-θse500(b)

2.3 水汽条件

水汽是短时强降水发生的基本条件之一。本文主要分析以下4种表征水汽条件的对流参数:PW、(T-Td)700、(T-Td)500、RH700-RH500。

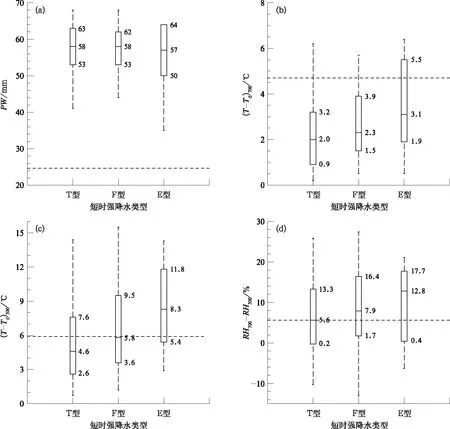

图7a给出了四川盆地短时强降水PW的盒须图分布,T型、F型、E型短时强降水PW的中值分别为58、58和57 mm。虽然三种类型短时强降水的PW统计结果差异不明显,但均显著高于气候平均态24.6 mm。这说明潮湿的大气环境非常有利于短时强降水的发生,但无法决定短时强降水的强度。地面比湿的盒须图表现出E型普遍高于F型,F型高于T型的值域分布特征,但实际上三者差别不大,75%的短时强降水都发生在地面比湿大于16.7 g·kg-1的环境下(图略)。

(T-Td)700和(T-Td)500的盒须图分布如图7b、7c所示。T型、F型、E型短时强降水的(T-Td)700和(T-Td)500的值域分布特征为第25%、第50%、第75%分位值随小时雨强增大而增大。地面的温度露点差也表现出相同的特征(图略)。温度露点差表征的是空气中水汽的饱和程度,即干湿程度。对于气候平均态而言,整层温度露点差较大,空气处于不饱和的状态,不易形成降水;对于稳定性降水而言,整层温度露点差越小,空气越饱和,水汽越容易凝结,从而成云致雨,这样产生的小时雨强通常偏小;而对于对流性降水而言,需要的是下层较湿、中上层较干的水汽垂直分布,即上干下湿的不稳定层结特征,这样产生的小时雨强通常偏大。从近地层到中高层,极端短时强降水的温度露点差与普通短时强降水的差距随着高度的增加而增大,这使得极端短时强降水具有较为明显的上干下湿垂直分布特征。如图7d所示,T型、F型、E型短时强降水RH700-RH500的中值分别为5.6%、7.9%和12.8%。

图7 同图3,但为PW(a)、(T-Td)700(b)、(T-Td)500(c)、RH700-RH500(d) Fig.7 Same as Fig.3, but for PW (a), (T-Td)700(b), (T-Td)500(c), RH700-RH500(d)

2.4 垂直风切变和上升运动

垂直风切变是影响对流发生发展的重要因子。与雷暴大风、冰雹等强对流天气不同,短时强降水一般发生在适当的垂直风切变条件下。T型、F型、E型短时强降水SHR3的中值较为接近,分别为6.4、6.0和6.6 m·s-1(图8a),大于气候态平均值(3.3 m·s-1)。T型、F型、E型短时强降水SHR6的中值分别为6.4、6.2和5.5 m·s-1,随小时雨量增大而减小(图8b)。SHR3和SHR6对不同强度短时强降水的区分均没有明显的指示意义。田付友等(2017)在对我国中东部短时强降水的研究中,得到了相同的结论。

在平时预报中,常使用700 hPa垂直速度(ω700)表征中低层垂直上升运动的强弱,负值越大,垂直上升运动越强;反之,若ω700为正值,则为下沉运动。从图8c中可以看到,ω700的气候平均态值为3.0×10-2Pa·s-1,表明大气常处于下沉运动中;T型和F型短时强降水ω700的值域分布接近,强于E型短时强降水。T型、F型、E型短时强降水850 hPa垂直速度的盒须图分布与ω700类似,850 hPa垂直速度中值均在14×10-2Pa·s-1左右,差异较小(图略)。这说明垂直上升运动对极端短时强降水和普通短时强降水的区分并不显著。造成这样的原因可能有两个,一是极端短时强降水是由中小尺度,或者更小尺度系统激发产生的,大尺度上升运动无法反映出小尺度系统的抬升作用,二是ERA-Interim资料的时间分辨率对于产生极端短时强降水的小尺度系统的生命周期而言还是不够的。

图8 同图3,但为SHR3(a)、SHR6(b)、ω700(c)Fig.8 Same as Fig.3, but for SHR3(a), SHR6(b), ω700(c)

3 结论与讨论

本文利用2007—2017年5—9月四川盆地84个国家自动站逐小时观测资料和时间间隔6 h的ERA-Interim再分析资料,分析了四川盆地不同强度短时强降水发生发展所需的热力、水汽和垂直风切变等条件,并对不同强度短时强降水的环境物理量特征进行了对比。结果表明:

(1)四川盆地大多数测站短时强降水事件年平均发生次数为3~6次,主要发生在7、8月,且多集中在夜间。

(2)不同强度短时强降水的LCL差异明显,同一百分位点的LCL值随小时雨强增大而减小,LFC也表现出类似的特征。EL较LCL和LFC的差异更加显著,可以较好地区分极端短时强降水和普通短时强降水,约75%的极端短时强降水和普通短时强降水分别发生在EL高于258.6和658.2 hPa的环境下。

(3)极端短时强降水的CAPE和CIN值同样高于普通短时强降水,约50%的极端短时强降水和普通短时强降水的CAPE值分别高于792.5和451.9 J·kg-1。不同强度短时强降水的θse850-θse500差异显著,极端短时强降水的θse850-θse500明显高于普通短时强降水,10℃可做为区分二者的参考阈值。

(4)约50%的短时强降水PW值大于58 mm,不同强度短时强降水的PW差异不明显。绝对湿度的大小无法决定短时强降水的强度,但湿层的垂直分布却对不同强度短时强降水的区分有较好的指示意义,极端短时强降水具有较为明显的上干下湿垂直分布特征。垂直风切变和上升运动对不同强度短时强降水的区分没有明确的指示意义。

从以上分析可以看出,大尺度的环境物理量特征可以在一定程度上对四川盆地不同强度短时强降水加以区分,为短时强降水的潜势预报提供参考依据。在中短期预报业务中,短时强降水等强对流天气的客观化预报产品也多是基于环境物理量值域分布特征,并利用指标叠套法、配料法、隶属函数转换法等方法进行研发(郝莹和鲁俊,2011;陈永仁等,2017;沈澄等,2016)。但需要说明的是,短时强降水是多尺度系统相互作用的结果,在了解大尺度环境物理量特征的基础上,还需结合卫星、雷达、地面自动站气象要素等资料综合分析中小尺度系统的发生发展过程,才能做好短时强降水预报,特别是对极端短时强降水的临近预报(郝莹等,2012;俞小鼎,2013;段鹤等,2014)。