巴塞罗那城市公园发展更新与特征研究*

2021-05-17张思凝

张思凝

巴塞罗那市是西班牙第二大城市,是加泰罗尼亚自治区的首府,巴塞罗那省的省会,共有十个行政区(图1)。其是西南欧重要的文化和经济城市,也是欧洲人口最密集的城市之一,约162 万人[1]。其宜人的地中海气候和充足的阳光,使生长于此的人们酷爱户外活动,因此巴塞罗那极重视城市公共空间建设。

自19 世纪50 年代起,巴塞罗那相继开展了一系列城市更新计划,以增加市民的共享公共空间,改善居住环境。其对城市公共空间的改造也涉及城市公园,而特定的城市公园(如森林公园)多为单独的规划。巴塞罗那于2012 年和2013 年两度入围“欧洲绿色之都奖”(European Green Capital Award),足以说明其城市更新的成功性。其经验非常值得我国在城市公园建设中学习与借鉴。

图1 巴塞罗那大都市区区位与行政分区

但由于各国对城市绿地类型的划分标准不一,因此有必要简单说明相关术语。据我国《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85-2017)[2],城市公园绿地指“向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教和应急避险等功能,有一定游憩和服务设施的绿地”,是对具有公园作用的所有绿地的统称,即公园性质的绿地。我国将城市公园绿地分为综合公园、社区公园、专类公园与游园。而巴塞罗那并无相关标准,仅将开放的自然空间、滨水带、海岸绿地、森林、公园、花园、街区庭院、池塘、广场、景观街道、绿色屋顶和垂直绿化认定为城市公园绿地[3]。其大部分性质与我国城市公园绿地相似,而广场则与我国“广场用地” 性质相似,小型绿地如街区庭院与我国“游园”或“居住用地附属绿地”性质一致,还拥有森林公园。因此,本文所指的巴塞罗那城市公园类型主要包括了我国界定的城市公园绿地、居住用地附属绿地、广场用地、防护绿地与森林公园。

本文通过梳理与分析巴塞罗那城市公园发展的历史进程,并通过实地勘察与多源数据分析,总结了其城市公园更新的六大特征,并辅以相关典型案例,以期为我国城市公园发展提供参考依据。

1 主要发展阶段

巴塞罗那城市规划与公共空间的更新引领着其城市公园的发展脚步。因此,结合相关背景,通过文献综述的整理分析,笔者将巴塞罗那城市公园更新发展历程分为以下3 个阶段。

1.1 萌芽期:注重将自然引入城市(19世纪50年代—20世纪70年代)

19 世纪的工业革命使巴塞罗那成为西班牙重要的工业城市,经济迅猛发展。但也产生了很多的城市问题,如人口爆炸与环境恶劣等,致使当局者与城市规划师们开始思考城市转型。

1859 年Hdefons Cerda 提 出 了著名的“塞尔达规划”,主张开发新区(扩展区),将其分为550 个面积相近的“方块”(塞尔达方块),通过“方块”建造不同的街区(113.3 m × 113.3 m),包含建筑与街区庭院;“方块”4 个角被切割成45°切角,以保留更多的公共空间(如商店、小广场);正交街道宽20 m,以适应预期中新的城市交通方式[4]。该方案注重将自然引入城市,改善了城市环境,缓解了人口压力[5],奠定了现代城市基础与形态肌理[6]。

但1891 年始,大量移民涌入,人口压力迫使政府允许在街区庭院营造建筑,导致公共绿地不断被侵占,甚至消失[7]。直到1975 年佛朗哥独裁统治结束,巴塞罗那进入民主时代,在政治、社会、经济等因素趋于稳定后,新政府开始着手城市景观规划。在这近一个世纪的时间里,政府仅出台了3 部与城市公园相关的计划,即:1)《巴塞罗那各区空间规划》(Plan de ordenación urbana de Barcelona y su comarca 1953),但仅为提案,不具约束力;2)《巴塞罗那省空间规划》[Plan general de ordenación de la Provincia de Barcelona: Memoria (1959)and Normas (1963)];3)《巴塞罗那大都市区总体规划》(Plan director del Área Metropolitana de Barcelona 1968)。后两部计划仅对特定需保护的城市公园设限,而未考虑建设的具体机制与管理措施。这些提案也为后期城市公园的发展提供了参考。

1976 年巴塞罗那与周边26 个城镇共同提出了《大都市总体规划》(Plan General Metropolitano),将大量的城市土地并入绿地,并监督与推动着城市空间改革,保证了城市绿地更新,尤其是对扩展区内被侵占的街区庭院的改造,对初步构建城市绿地系统起到了积极作用。计划预计至2008 年完成扩展区内104 个街区庭院的改造与更新,但截至2011 年,仅有43 个街区庭院的更新项目完成[8]。

此外,为成功举办1888 年与1929 年两届世界博览会,巴塞罗那进行了大量的城市公园改造。如在1888 年世博会前,建立了至今都广受市民喜爱的城堡公园(Parque de la Ciutadella); 在1929 年 世 博会前更新的蒙锥克公园(Parque de Montjuïc),以一个整体的绿色空间为视角,将蒙锥克山与城市内部相连,融入了城市布局,是典型的对自然与城市关系思考的结果。

此阶段的城市公园建设与更新尚处于萌芽期,但从成果来看,对于城市与自然的关系思考已付诸实践并颇具成效,为后来巴塞罗那的城市公园的建设与更新奠定了基础。

1.2 发展期:寻求人与自然的和谐(20 世纪80—90 年代)

1981 年,巴塞罗那开始实施以恢复城市小型公共空间为主的微更新策略。1982 年Oriol Bohigas 提出了“碎片式”更新方法[7],以“点”的形式对城市公共空间进行更新改造,如公园、废旧工厂、城市废弃地、车站、小广场等。西班牙工业遗产公园(Parque de la Espanya Industrial,1985)与克劳特公园(Parque del Clot,1986)都是将废弃工厂转变为城市公园的典型案例,且设计均征求了当地居民的意见,保留了原有部分建筑与原工业记忆,提升了人们的归属感与认同感。

此外,以举办第25 届奥运会为契机,1986—1992 年巴塞罗那大都市区进行了大型公共空间更新,尤其是城市边缘衰落区、沿海工业区与海滨区[9]。期间,城市公共空间与绿地的更新集中在占地约200 hm2的4 个区域:奥林匹克之环—蒙锥克山(the Olympic Ring - t)、对角线区(the Diagonal)、希伯伦河谷(Vall d’Hebron)①希伯伦河谷(Vall d’Hebron)是巴塞罗那市奥尔塔·吉纳尔多区(Horta-Guinardó)的一个社区。以及奥林匹克村(Olympic Village - Nova Icaria)(图2)。其更新策略主张在重塑城市以实现绿色可持续的同时,保持城市的历史特色。其中,为了连接蒙锥克山、城市与地中海,巴塞罗那将波布莱诺(Poblenou)②波布莱诺(Poblenou)是巴塞罗那市的旧工业区。内的旧工业土地转变为城市绿地,实施了五大绿地更新工程(图3),包括奥林匹克公园(Parque del Port Olímpic)、卡洛斯一世公园(Parque de Carles I)、卡斯卡德斯公园(Parque de las Cascades)、波布莱诺公园(Parque del Poblenou)与新星伊卡里亚公园(Parque de la Nova Icària),增强了城市绿地的连通性与连续性。设计时还充分考虑了不同的使用人群,如缩减了机动车道,扩宽人行道以释放空间给行人;增加了自行车道;设置了满足不同使用人群的多功能娱乐休闲区域与设施。

此阶段的城市公园更新显现出了对满足不同人群的不同需求的思考,试图将人的需求不断纳入空间改造与公园更新之中,思考如何将公共性、功能性与自然性相融合,提升了城市活力与美感,还改善了人居环境。

1.3 成熟期:思考人、城市与自然的关系(21 世纪以来)

巴塞罗那经济和旅游业的长期快速发展,导致经济发展、生态环境及人民群众对公共绿地日益增长的需求之间的矛盾越发尖锐。因此,其城市公园发展开始将人、自然与城市作为整体进行规划布局,进入了成熟期阶段。

2004 年世界文化论坛的举办,使巴塞罗那的海滨改造逐渐延伸至东南部的Besòs 河河岸。至此,城市滨水空间的更新基本完成,为市民营造了成片连续的休闲活动场所。2013年巴塞罗那政府发布的《巴塞罗那绿色基础设施和生物多样性2020 计划》(Plan del Verde y de la biodiversidad de Barcelona 2020),旨在提高生物多样性,并为市民创造更高水平的健康和福祉[3]。此外,《21 世纪议程》(Agenda 21)①21 世纪议程(Agenda 21)是非约束性的联合国可持续发展行动计划,旨在敦促各国采取措施实现可持续发展。巴塞罗那是其中最支持与最活跃的城市之一。一直致力于维护和增强城市的可持续发展性。

此阶段的城市公园更新将目光投射到更宏观的格局,注重整体绿色网络的构建与连续,不再局限于城市内单独绿色斑块的革新,而是联系与融合城市的生态、生活与生产,将西部的Baix Llobregat 农业园与Llobregat三角洲、东北部的Besòs 河、北部的Collserola 森林公园、城市内的公园绿地、以交通为依托的绿色廊道以及地中海沿岸滨海空间连接起来,形成连续的城市景观结构,兼具环境、社会与经济效益。

2 巴塞罗那城市公园现状

巴塞罗那市总绿地面积为28.44 km2,占城市面积的28.59%,其中11.45 km2为市内公共绿化面积,城市西北部还包含了16.99 km2的Collserola森林公园(总面积84.6 km2)[1]。巴塞罗那的人均绿地为17.6 m2,虽远低于欧洲其他城市[10~11],但其每1 000 个市民占有98.36 棵行道树,相较于欧洲其他城市(50~80 棵/千人),这一比率极高[12]。

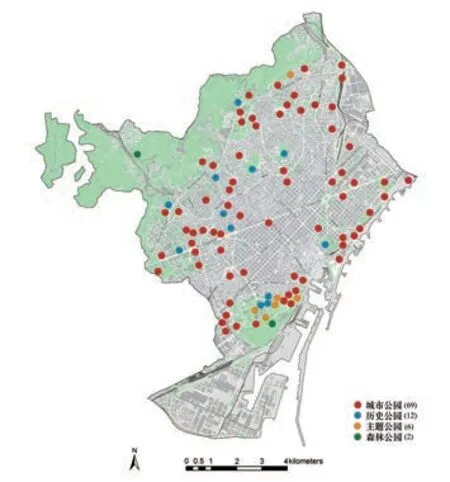

据笔者研究结果[13],巴塞罗那现有城市公园与街区庭院共298 个。其中,公共公园89 个,包括69 个一般城市公园、12 个城市历史公园、6 个主题公园和2 个森林公园(图4)。

图2 奥运会前期的4 个主要建设区域分布图

图3 五大绿地工程分布图

3 城市公园更新与发展的特点

巴塞罗那城市公园更新依托其杰出的城市规划设计与公共空间更新,结合自身发展特色,成为了当下城市公园更新典范。笔者结合其发展历程与案例分析,总结的特点包括但不限于以下六点。

3.1 合理的政策引导

政府是城市公园建立与更新的重要引领者与保障者。西班牙各级政府部门的合理引导使得巴塞罗那城市公园形成了自上而下的更新体系,主要体现在:

1)政府严厉权威的法律文件与非约束性自愿行动计划并行。《大都市总体规划》与新的《城市总体规划》(Urban Master Plan)均为强制性的法令,有效保护了城市绿地,防止了城市扩张与建设用地的侵占。同时,政府、企业与组织等也自愿遵守着非约束性的行动章程,如2006 年的“绿色办公计划”(Ayuntamento Sostenible,环保管理系统与企业社会责任认证相结合)。

2)收购私人公园与废弃工厂作为城市绿地。在城市公园更新的发展期,政府大量收购私人土地以作为公园用地。如1969 年政府收购一家纺织工厂土地,将其改造成了西班牙工业遗产公园;1922 年政府收购桂尔公园(Parque Güell),并改造为城市公园,现已是城市标签之一。

3)成立相关的专职部门。政府成立了专门的管理部门负责城市公园的规划、监督管理与日常维护等。如巴塞罗那大都市规划机构(Àrea Metropolitana de Barcelona)的职能之一是负责绿色基础设施的改造与更新;还有负责城市规划的城市化管理部门(Gerència Adjunta d`Urbanisme),负责环境服务的巴塞罗那环境与市政局(Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans)。

3.2 极具人文关怀

在城市公园更新上,巴塞罗那市民具有极高的话语权和参与积极性。政府在进行公园更新之前,一般通过社区会议、网络征集、问卷调查与访问等形式大量征求民意,并将其合理纳入设计构想中,以满足居民的需求。这就形成了自上而下与自下而上相结合的良性循环与互动机制。

此外,城市绿色空间有助于提升人们的生活质量、幸福感和健康水平[14]。因此,巴塞罗那城市公园更新注重不同人群的不同需求,极具人文关怀,是典型健康娱乐的空间,提供了多种设施服务与休闲游憩的多功能空间,如共有1 912 个公共运动场所和设施,包括足球场、篮球场、网球场、地掷球场、室外泳池等(表1)。还具备专类体育公园,以满足市民特项运动所需,如专类滑板公园。

这些空间种类丰富,具备较完善的功能与品质,且分布较均匀,极大地提高了城市公园对市民的吸引力,满足了不同使用人群的日常需求,增强了社区活力,促进了城市的景观公平与健康发展。

图4 巴塞罗那城市公共公园分布图

表1 巴塞罗那城市公园内的人性化公共空间

3.3 以交通基础设施为依托

研究表明,城市交通造成了巴塞罗那超过50%的空气污染[15]。因此,巴塞罗那注重将绿色空间网络与主要交通基础设施结合,将线性空间(铁路、城市道路)转化为多功能绿色廊道[16];倡导将道路空间归还给行人,创造绿色空间,减缓空气污染[17]。这使得紧凑的巴塞罗那得以最大化利用当前土地与设施,使单一功能的空间转化为多功能的景观复合空间,不仅保留了原有交通流动功能,还增加了绿色宜人空间作为公共生活载体,并进一步推动了城市绿色网络的构建。

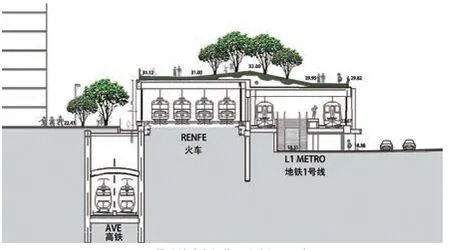

桑兹铁路高架花园(Jardins de la Rambla de Sants)景观改造便是典型案例。为了修复原有30 m 宽的火车与地铁线路对城市肌体的破坏,并增强周边社区的联系,市政府于2002 年启动了更新计划,利用“盒子”将铁路限制起来,并将屋顶转化为长达5 km 的“绿色长廊”(图5~6)。

另一个典型案例是圣胡安林荫街道公园(Passeig De St Joan Boulevard)。圣胡安林荫大道修建于1859 年,于2010 年进行了景观改造。方案构造了多功能景观,成功地将其转变为城市街道公园:优先考虑了行人对道路的使用权,将原有宽12.5 m的人行道扩展到16.75 m,其中5.75 m 供行人通行,宽11 m 的树下空间作为休闲区(座椅、儿童游乐区);马路中间设有宽4 m 的自行车道(图7~8)。

图5 桑兹铁路高架花园实景

图6 桑兹铁路高架花园改造剖面示意图

图7 圣胡安林荫街道公园道路立面图

图8 圣胡安林荫街道花园实景

3.4 艺术与景观的融合

加泰罗尼亚地区是西班牙艺术的摇篮,诞生过如Salvador Dalí、Antoni Gaudí、Joan Miró 等众多的著名艺术家。巴塞罗那几近完美地将公共艺术融入了城市公园景观。其类型多样的景观构筑物与小品,不仅为公园增添了艺术美感,还增加了社区认同感与象征性。

桂尔公园堪称艺术与景观融合的典范,是世界文化遗产。Gaudí 用加泰罗尼亚现代主义风格的陶瓷马赛克形式(Trencadís),以碎片镶嵌(Pique assiette)的手法,创作了波浪状座椅(兼具观景功能)与“蜥蜴”雕塑,色彩鲜明且充满艺术张力,体现了加泰罗尼亚热情张扬的文化本质。

巴塞罗那北站公园(Estacio del Nord)是大地艺术应用的杰出范例,其将景观、树木和陶瓷结合,是艺术与自然独特结合的代表。其中最具魅力的是Beverly Pepper 的艺术作品—“陨落的天空”(Cel caigut)和“树螺旋”(Espiral arbrada)。

此外,巴塞罗那城市公园还具备很多世界级的雕塑作品,如:西班牙工业遗产公园里巴斯克雕塑家Andrés Nagel 的“巨龙” 雕塑(El Drac),Manuel Fluxà 设计的“海王星”(Neptune)雕塑。胡安·米罗公园(Parque de Joan Miro)伫立着伟大的画家和雕塑家Joan Miro的作品—高22 m 的雕塑“女人与鸟”(Dona i Ocell),现已是城市地标之一。

这些与周边环境相协调、符合地域文化与价值观、种类繁多(如纯艺术作品、纪念性的作品、大地艺术等)的景观小品,使景观环境散发着无限的艺术魅力,书写了独特的城市语言。

3.5 生物多样性与绿色网络

巴塞罗那是一个人口密度高、自然区少的紧凑型城市。因此,城市的可持续发展要求保护自然遗产,维护和增强城市生物多样性,防止物种和栖息地消失[3]。其城市绿地共有1 419 823 棵树(街道和广场上种植有194 390 棵),由本地物种和外来物种组成,共150 个种类,最常见的是冬青栎Quercus ilex(22.1%)、阿勒颇松Pinus halepensis(20.5%)、悬铃木Platanus acerifolia(6.6%)和意大利松Pinus pinea(4.9%)[15]。城市中的脊椎动物共有103 种陆地物种和75 种常见鸟类,并受法律保护[3]。巴塞罗那当局还制定了一系列保护生物多样性的协议与相关准则,如:对可能对生物多样性产生影响的公共场所的活动实施预防和纠正措施;采取措施控制外来入侵的动植物;实施对生物多样性有利的病虫害和杂草管理计划。

城市绿色走廊可以将自然、半自然区域,与市中心的绿色空间和城市肌理连接起来,而非孤立的斑块,并且能有效提高生态系统服务的供给[18]。因此,巴塞罗那公园发展特别强调构建城市绿色走廊,连接城市各部分绿色空间,融合外围自然区域与城市结构;通过增强现有的与创造新的绿地以提高生物栖息地功能,形成一个功能性的城市绿色网络。

3.6 应对气候变化挑战

城市绿地系统能有效地适应与缓解气候变化[19],提供绿荫,增加植物蒸散发,降低城市温度等[20]。巴塞罗那城市公园更新强调生态修复与设计手法,通过提高资源利用与配置效率及优化公园管理等手段,增强了城市绿地气候适应性与缓解性。如:根据合理化标准制定公园修复计划;优化雨水收集技术;优化灌溉系统与技术;用地被植物代替高耗水量的草坪;制定与天气事件有关的绿化管理行动议定书等。此外,为了保证雨水渗透,在绿化带与城市公园多使用混合路面系统。如圣胡安林荫大道街区公园人行道由透水性铺装组成,在休闲区铺设有排水缝的预制路面,这有利于调节雨水径流量与涵养地下水资源。

4 对我国的启示

在我国建国初期,城市公园的发展深受苏联文化休息公园设计理论的影响[21~22],大量地盲目照搬与机械重复,忽略了因地制宜与我国传统文化内涵,暴露了诸多弊端。1958 年“大地园林化”方针的推行,使我国传统造园艺术得到了重视[22]。改革开放后,我国城市公园发展趋向于设计思想多元化与服务功能多样性。但人们对公共绿地的需求与绿地质量、数量之间的矛盾仍然突出。

虽然目前我国政策积极引领着城市公园的发展,但政策的强制性与严肃性不够。应进一步完善城市公园法规体系,提高法规可操作性与公众参与度[23],且在管理模式上,未来不应仅仅依靠政府的投资与管理,更应调动企业与公众的积极性,创造共同合作模式。

此外,我国城市规划长期受西方影响,缺乏符合中国特色的规划模式与更新方法。同时,重形式、重“摆房子”的规划模式,寄希望于静态的规划图纸解决动态的实际问题[24]。并且,城市规划与更新注重政府视角,缺少对其他利益相关者的考量[25],也束缚了城市公园的发展与更新。未来应不断探寻以中国特色为出发点,考虑多方利益视角,将静态规划与动态模拟结合的城市公园更新模式。

在设计内涵方面,我国城市公园在保留传统园林文化的同时,也一直积极探索不同的设计理论与方法,取得了很多成果,城市公园的功能逐渐由单一化向复合功能转变,生态修复与环境保护也得到重视[21]。但仍存在大量只重形式或美感,忽略生态与人文关怀的问题,且风景园林工作者往往受限于各方干扰。而当下,城市公园的设计不仅是美化城市的手段,更应向巴塞罗那城市公园学习,更好地关怀市民,提升生物多样性,创建城市绿色网络,以积极应对城市环境问题。

在评价标准上,我国尚缺乏系统的绿地评价体系[26~27]。如我国《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85-2017)仅有面积、用地比例与人均面积等指标,尚未明确服务半径、可达性指标等。此外,我国绿地空间分布不均衡,且居民日常使用率高的居住用地附属绿地品质参差。但据巴塞罗那数据年鉴①巴塞罗那2019 年数据年鉴:https://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/anuari/index.htm,其不同区域绿地品质较均衡,与房价(出售/出租价)关联不大,帮助维护了景观公平。而这正是我国亟需学习的。

基于以上讨论,即使由于社会背景不同,每个城市面临的挑战、困境与潜在的机遇不尽相同,巴塞罗那城市公园更新的策略与方法也值得我国学习与借鉴。但长远来看,基于国情出发,以中国特色为本的公园更新的经验教训与方法适用性的探讨才尤为关键。