基于节事活动的油岭古排文化景观特色与再生*

2021-05-17赵建华郑琪卢丹梅

赵建华 郑琪 卢丹梅

少数民族特色村寨是少数民族人口相对聚居的传统村落[1],留存了丰富的文化景观遗产。传统节事是少数民族精神信仰、审美情趣与价值观念的集中展示,是民族文化的重要组成部分[2]。民族旅游业的快速发展使文化资源得以活化利用,但同时乡土社会变迁也使得文化景观的保护传承面临巨大挑战。

油岭古排位于广东省连南瑶族自治县东北部(图1),是全国首批少数民族特色村寨[3],是广东省排瑶聚落的典型代表,保留了独特的传统节事体系。近年来,依托瑶族节事开发文化旅游业,村寨建设取得了一定发展,逐渐树立节事旅游品牌。本文以油岭古排为例,从节事活动视角出发,归纳其景观特色,探索再生策略,以期为我国少数民族地区的特色发展路径提供参考。

图1 油岭古排区位

1 基本情况

1.1 概述

排瑶指广东连南县聚居的瑶族少数民族,因在明代曾形成八个大村寨而得名“八排瑶”①连南“八排瑶”包括南岗、油岭、横坑、军寮、火烧、大掌、里八峒、马箭8 个村寨,其中军寮、火烧、大掌、里八峒、马箭5 个村寨已被焚烧殆尽或仅存部分遗址。。油岭古排是连南“八排瑶”之一,地处南岭山脉南侧余脉,海拔680~700 m,面积约2.27 hm²,属喀斯特地貌(图2)。周围群山林立,云雾缭绕,东北与万山朝王森林生态综合示范园相望,东南与南岗古排相邻,民族风情浓厚,自然风光壮丽。

据悉,油岭古排的先民是唐朝时为躲避战乱迁徙至此。至明代,油岭古排达到鼎盛,有“千户古排”之称;清代以后人口因匪盗与火患逐渐减少。1993 年起,在连南县政府的动员下,大部分瑶民搬迁至山下新建的油岭新村[4]。目前,油岭古排尚有村民170 户,共873 人,瑶族人口占95%以上[5]。

油岭古排先后被评为“中国民族民间艺术之乡”“全国少数民族特色村寨”,油岭民居群被评为广东省文物保护单位,拥有“耍歌堂”与“盘王节”国家级非物质文化遗产,以及“玩坡节”省级非物质文化遗产。2014 年在连南县政府推动下,油岭村以村企共建的形式,成立了油岭瑶族文化传承基地(图3),推进民俗节事、农耕文化、休闲旅游活动的有机融合,油岭古排节事品牌效应逐渐显现[6]。

1.2 节事活动特色

瑶族文化以传统节事、独特的宗教信仰、宗族关系以及音乐歌舞、民族服装等艺术形式为载体,其中传统节事是民族特色的集中体现(表1)。瑶族崇拜盘古王、各种自然神灵、祖宗神灵及道教诸神,传统节事以纪念祖先、向神灵祈福还愿、喜庆丰收、男女交往为主要内容,宗教色彩浓厚。节事活动多以宗族为单位,村民身着红色与黑色为主的瑶族特色服饰,敲起长鼓,吹起牛角等民族乐器,唱瑶歌,跳长鼓舞,极具民族艺术特色[4]。近年来,油岭村通过农事体验,结合特色桑蚕种养业[7],增设歌咏赛、长桌宴等创新活动,丰富村寨节事活动内容,较好地塑造了村寨文化景观形象,提升瑶族文化影响力。

2 文化景观类型分析

文化景观是人在文化影响下作用于自然的结果,既涵盖具体的客观存在,也包括抽象的意识观念。文化景观既能表现可见的物质空间,也通过宗教信仰、价值观念等表达和陈述[8],可分为生产性景观和生活性景观两种类型[9]。

2.1 生产性文化景观

生产性景观是人们生产劳动的积累,包含对自然的生产改造和对自然资源的再加工[10]。排瑶与山林共生,开垦梯田耕作生息,村落背山面田、层叠成排,形成了极具特色的“排瑶”生产性文化景观。

东侧和西侧山腰梯田围绕,周围群山层峦叠嶂,北向与万山朝王森林生态综合示范园遥相呼应,形成“山—梯田—村”的整体景观格局(图4~5)。梯田以水稻Oryza sativa、芸薹(油菜)Brassica rapavar.oleifera等观赏性作物种植为主。无论是“开耕节”“盘王节”等传统节事,还是现代创新节事,梯田、山林始终是以尊农爱农为主题的农耕文化节事活动的重要场所,是生产性文化景观的重要组成部分。

2.2 生活性文化景观

生活性景观是满足人的交通、居住、休闲娱乐等生活需求,反映地域生活方式及生活形态的景观[11]。村寨呈现以山顶的盘王庙为中心自由放射式的空间形态(图6),纵向街巷垂直山势,从山下拾阶而上至盘王庙;横向街巷沿山势延伸,联系各家各户。建筑多依山而建,呈阶梯式有序分布(表2)。

村寨为传统节事祭祀、游行、展演等活动的主要空间场所。盘王庙内奉盘王、盘王婆、元古娘娘、唐海公、唐君法真三郎5 个瑶族神灵[4],为祭祀活动的重要仪式空间。民居内多在堂屋设神龛,供奉盘王和祖先。节事期间,祭祀及庆典活动从盘王庙出发,穿街走巷,经梯田至山下空地,形成浓郁的瑶族生活文化景观。

图2 油岭古排现状

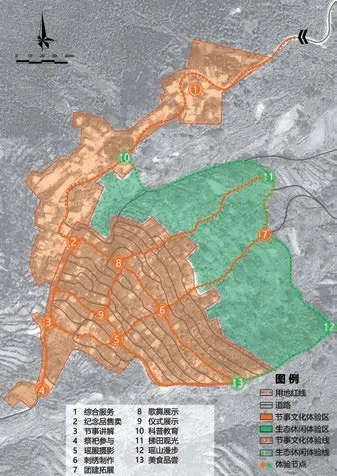

图3 油岭村节事文化旅游路线现状

表1 油岭古排传统节事基础信息表

图4 油岭古排周边景观视廊分析图

图5 从油岭古排远眺万山朝王森林生态综合示范园

3 文化景观发展困境

3.1 文化景观内涵挖掘不足,缺少活力

乡村振兴建设战略背景下,文旅产业是乡村文化景观资源活化,产生经济效益的突破点。油岭古排瑶族文旅产业有了一定规模和基础,但对传统文化的深入挖掘不足,活化方式较为简单。现有旅游活动主要停留在山下油岭新村,以观演为主,缺乏文化内涵。同时,油岭古排对外交通不够便捷,与周边的南岭古排、三排瑶寨等少数民族村寨文化较为趋同,因此其文化景观空间缺少活力,旅游业的长远发展也受制于季节性的旅游特征。此外,

随着村民移民迁出和外出务工,人口流失加剧,非物质文化遗产面临后继无人的传承危机。

3.2 景观功能单一,地方认同感较低

新时期的乡村承担着生态、经济和文化等多元价值,是中华传统文化传承和创新的重要空间载体之一,衍生出乡土文化体验、休闲旅游、康体养生等多种新的功能。依托节事活动的油岭古村文旅产业虽初具雏形,但功能较为单一,以参观游览和民俗歌舞表演为主,缺少体验类内容。而盘王庙、歌堂坪、古排等传统文化景观由于处于山顶,可达性较差,仍主要为村民祭祀活动之用,未能满足各类群体日益丰富的景观需求,导致原住民和外来者、瑶族与非瑶族村民产生认同差异,地方认同感偏低。

3.3 整体文化景观风貌有待更新

虽然油岭古排山、村、田融于一体的整体景观风貌较好,但随着城镇化进程的快速推进,当前油岭古排的文化景观已经发生了明显变化,位于油岭新村的瑶族文化传统基地这一大型新建文化建筑,已经代替传统村寨,成为油岭瑶族文化的新标识。传统民居年久失修,安全隐患较多,闲置、弃置现象普遍;新建建筑缺少瑶族特色,建筑风格与周边环境不够协调,破坏了古排景观风貌的完整。此外,由于山势陡峭,村民交通出行不便,给排水市政基础设施落后,居住生活环境亟待更新、改善。

表2 油岭古排传统建筑基础信息表

4 基于节事活动的景观再生策略

节事活动可以理解为地域社会、经济、文化特色的非物质文化集合与体现,对文化景观活化再生有着重要的推动和激发作用。因此,研究从地区协调发展、优化节事活动体系、提升村寨空间品质3 方面提出油岭古排文化景观再生策略,以重焕地区活力。

4.1 打造区域节事品牌,实现协同发展

清远市北部地区是广东省瑶族和壮族的主要聚居区。当前,清远市正在推进少数民族地区区域合作互助机制,通过建设北部民俗风情体验区,打造生态休闲与民族风情为特色的旅游目的地,强化清远市作为粤港澳大湾区后花园的发展战略。

基于此,可将分散的小规模地方性节事转变为联动发展的区域性节事,打造区域节事品牌,将乡村单元的特质化经营提升至区域协同发展高度,实现少数民族地区的多元协同互促[12]。油岭古排在深入挖掘文化景观特色的基础上,通过共享共建文化、旅游服务等公共设施,按定位差异分工、集约经营,突出以节事为主的人文旅游特色,与万山朝王、大雾山、板湖洞、九寨一湾等周边自然生态旅游景观形成互动串联景观,构建地区差异化发展的文旅体系(图7),实现优势互补与共赢发展。

图7 连南县景观系统规划分布图

4.2 优化节事活动体系,营造多功能文化景观

在明确自身优势的基础上,丰富节事内涵与表现形式,优化节事活动体系,融入创造性节事活动,营造符合时代发展需求的复合文化空间,塑造新的地方认同[13]。

首先,发挥现代节事在内容、形式等方面的相通性与互补性,培育富有时代气息的活动形式(图8),建构外来者的外生地方认同。在传统祭祀、交往、歌舞、饮宴节事活动中融入科普、交往、运动、文创等元素,赋予祈福养生、康体健身、科普教育、社交团建等的新内涵,提升节事持续吸引力,营造多功能文化景观。

其次,将传统文化景观转变成常态化复合文化空间,通过可持续参与多元化的节事活动,提升原住民和外来者的地方认同感。通过功能置换,把空置民居转化为展示、零售、民宿、餐饮等功能,鼓励瑶民担任文化展示者与传承者;通过交通条件改善和景观功能提升,增加山上古排的吸引力,把盘王庙打造成社区公共中心,融祭祀集会、政事宣传、文体娱乐于一体,使地方认同趋于多样化。

4.3 提升村寨空间品质,塑造瑶族特色生态景观

结合油岭古排特色桑蚕种养业,将村寨景观划分生态休闲和文化体验两大产业功能片区。依托“山—田—村”的生态格局,纵向形成以生产性景观为主的自然景观廊道,横向沿瑶排串联成以生活性景观为主的人文景观廊道(图9)。以节事活动为线索,将油岭古排和油岭新村统一更新改善,针对村寨民族特色逐渐消失的问题,修补景观空间,重塑具有瑶族特色的整体景观风貌。

将民族符号、民族色彩等文化元素提取利用(表3~4),融入空间细部改造。恢复街巷传统风貌,着重修缮住房门廊的灰空间;整治乡土建筑,充分评估建筑性质、年代、风貌及质量,采取分类保护更新措施,延续传统风貌,重点提升内部空间质量;在盘王庙植入文化展示,在晒坪增设服务设施,依托公共空间完善基础设施。

图8 油岭古排节事活动延伸

图9 油岭村景观系统规划图

5 结语

节事活动对乡村文化景观的生产与再生产有着重要的激发与推动作用。研究基于节事活动视角,分析了乡村节事品牌、节事活动体系和节事空间塑造对乡村文化景观活力再生具有的重要作用,从乡村单元特质化经营到区域协同发展平台构建、从传统节事延伸到创造性节事活动融入、从空间改造到塑造景观风貌3 个方面提出了活力激发措施和可行路径。总体来看,乡村文化景观特色的传承与创新不可能一蹴而就,研究仅从节事活动角度进行了初步分析和思考,尚有待从符号学、设计学、社会学等多学科角度展开丰富的探索与实践。

表3 油岭古排文化景观符号提取指引

表4 油岭古排文化景观色彩提取指引