国家气象观测站“局站分离”资料传输技术的实现

2021-05-15高建飞吴进忠王立斌

高建飞,吴进忠,王立斌

(贵州省务川仡佬族苗族自治县气象局,贵州 务川 564300)

0 引言

随着气象现代化事业的不断发展与进步,地面气象观测业务已经实现了自动化,许多新方法、新技术在地面气象观测业务中得到广泛应用[1]。为了气象探测环境的保护和气象观测资料的连续性,避免因城市规划导致气象站频繁搬迁,务川国家气象观测站将气象观测站建在山顶,实现“局站分离”开展自动观测业务;本站的业务人员均是一人多岗,一岗多责,面对事多人少的现状,尽早适应观测供给侧结构性改革,率先尝试新方法、新模式实现了在“局”里开展国家地面气象观测站异地观测工作。局站分离后自动化采集传输和应急处置等工作在“局”里还是“站”里开展成为今后地面自动化观测业务[7]和台站基础设施建设规划的重要依据。

1 现行模式和“局站分离”异地观测社会化保障模式的主要瓶颈

从数据传输来看,DZZ4新型自动气象站的采集器与测报业务主机之间通过“采集器—综合硬件集成控制器—多模光纤—光纤转换盒—测报业务主机”的方式进行资料传输。这种光纤通信传输方式具有信息容量大、保密性好、无中继等特点[2],但是多模光纤传输距离较短,一般适用于“局”、“站”在一起的情况;由于安全、技术及成本等因素, 气象部门很难在距离较远的气象局与观测站之间建立自己的光纤链路[3]。如何实现气象局与观测站远距离气象资料的传输,在气象局开展异地观测,需要从技术层面来解决。朱一正等[4]对CAWS600型自动气象站数据采集器与测报计算机之间的数据交互接口进行技术改造后通过VPN通道实现了长距离传输。目前还未见DZZ4新型自动气象站类似问题的解决方案相关论文,本文旨在探索性解决这一问题。

目前局站分离的台站普遍采用异地观测远程操控软件,利用远程桌面镜像等方式在气象局开展自动观测业务,这一模式虽然能够实现自动化异地观测各项业务正常开展。但缺点是需要在观测场就近修建业务用房用于放置业务用主机、备份机等地面观测相关业务计算机及网络传输设备、UPS电源和发电机等设备并在“局”、“站”直接建立同城光纤链路;同时重启业务主机无法在局平台远程操作,仍需要人员亲自去观测场重启;而且自动站计算机故障死机或断网无法在局平台远程操作,仍需要人员亲自去观测场才能实现主、备份站的切换和无线网卡VPN应急传输。务川国家气象观测站利用社会化保障光纤长距离把观测场资料传输到气象局业务平台测报业务主机,业务人员在气象局开展相关业务,有效避免在观测场就近修建业务用房并能实现异地观测的功能,具体优点如下:①传输稳定;②应急情况主、备份站随时切换;③断网时可随时开展应急无线网卡VPN传输;④无需在观测场就近修建业务用房,节约经济成本、解放人力资源。缺点是:①由于光纤传输距离远,市政施工挖断传输光纤即造成短时间数据无法传输,社会化保障下通讯部门有专业力量恢复通讯,这种情况理论上存在,实际发生概率较小。②观测设备必须和综合硬件集成控制器是同一厂家,这样观测传感器才能全部挂接在综合硬件集成控制器上,实现一根光纤完成全部要素传输,目前主流的华云和无锡两家的传感器和综合硬件集成控制器相互之间有些设备无法挂接和兼容;③厂家默认的多模接口无法与通信部门的单模光纤对接,要更换综合硬件集成控制器光电转换模块的接口。

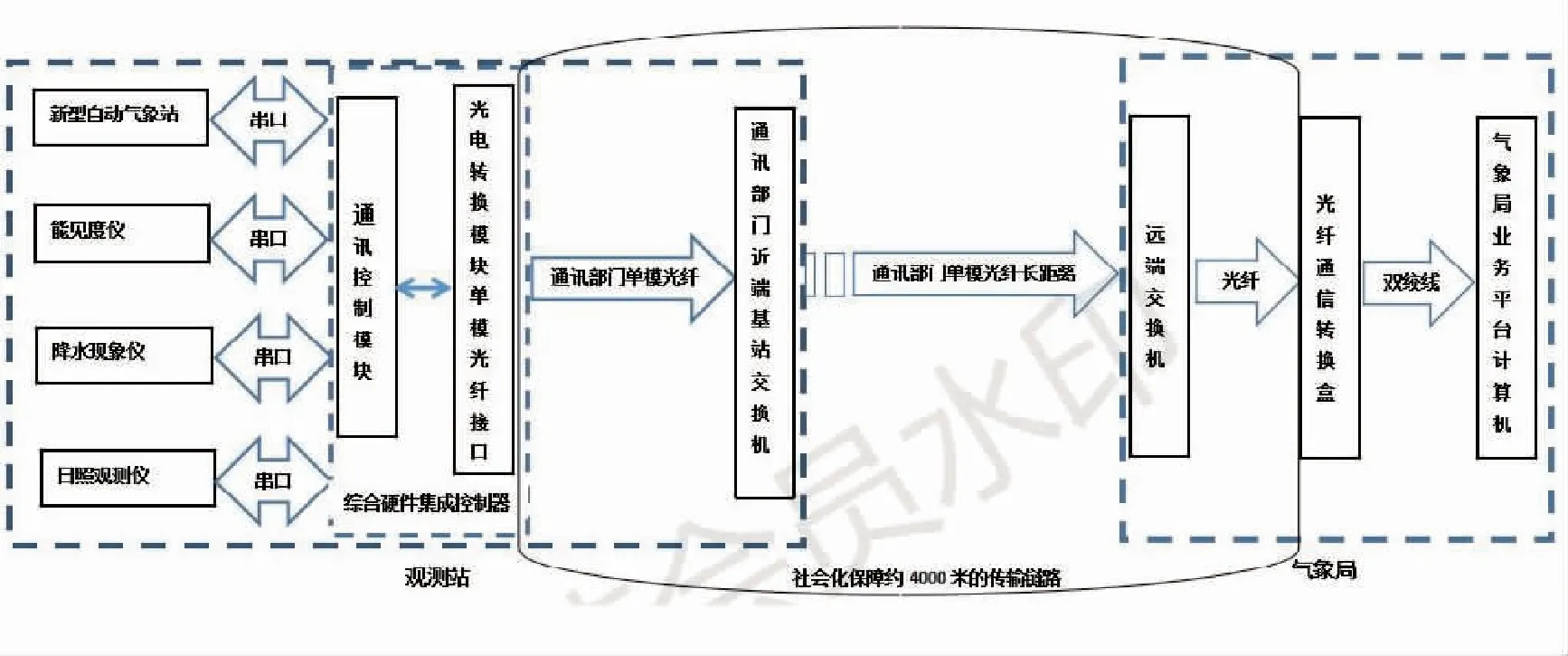

具体实现方案是在“局站分离”异地观测社会化保障光纤传输模式下,综合硬件集成控制器接到通信部门近端交换机上,务川县观测站址50 m附近就是通讯部门的光纤基站,为这一模式的实现提供了便利。租赁通信部门的光纤打通了局业务平台和观测站之间链路,实现主站和备份站[8]的独立运行、互为热备份、能随时切换等功能[4]。可以实现测报计算机与自动气象站数据采集器的长距离通信, 并且“局”、“站”之间的长距离传输光纤运行保障实现了社会化,充分利用通讯部门的技术和力量支持,能很好地保障业务可用性、传输及时率、数据可用率。从技术层面上解决了“局站分离”的瓶颈,达到异地自动化业务开展的目的。“局站分离”网络拓扑图详见图1。社会化保障了约4 000 m的传输链路,通过租用通讯部门光纤来实现,只需要支付租用费用,后期维护、通讯保障均由通讯部门提供服务。

2 “局站分离”异地观测社会化保障模式的业务运行原理和关键技术实现

综合硬件集成控制器良好的可扩展性对“局站分离”资料传输技术的实现起到了重要的作用。它可以实现对新型自动气象站、能见度仪、降水现象仪、日照观测仪等气象自动观测设备的集约化管理[5], 所有观测数据汇集后通过一根光纤进入通信部门的近端交换机, 通过网络与远程终端测报主机进行资料数据传输, 提高地面气象观测系统的集成化程度、可扩展性、稳定性、可靠性[6]。但综合硬件集成控制器光纤收发接口一般都是采用多模光纤接口,室内、室外两组光电转换模块要想实现“增程”,与通信部门的交换机“无缝对接”,要把多模光纤接口更换为单模光纤接口,实际上就是更换光纤收发器,利用单模光纤直接与通讯部门的交换机建立链路。DZZ4新型自动气象站的采集器与测报业务主机之间就变成通过观测站采集器—综合硬件集成控制器—单模光纤—通讯部门交换机—通讯部门远程通讯光纤网络—局业务平台光纤转换盒—业务计算机的方式进行通信。实践应用中务川县气象局率先进行了这一尝试,更换了综合硬件集成控制器的光纤模块接口,摒弃传统的多模光纤传输,变为单模光纤传输后接入了通讯部门传输链路;因为通讯部门都是单模光纤的接口和通道,只有这样才能把综合硬件集成控制器和通讯部门基站连接。这一项技术试验获得了成功。

图1 “局站分离”社会化保障光纤传输模式的网络拓扑图Fig.1 Network topology diagram of "station separation" social guarantee optical fiber transmission mode

推广应用到观测场就近无通讯部门的基站也可以实现,因为单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100 Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤可支持超过5 km的传输距离。就气象观测资料传输而言,理论上只要通过观测场半径5 km范围内的基站,由综合硬件集成控制器通过单模光纤接入通讯部门的光缆链路就可以实现长距离传输。因此即使观测场就近无通讯部门的基站,周边5 km范围内找到一个相对较近的基站是容易实现的。

3 结束语

文中自动观测业务采用“局站分离”异地观测社会化保障模式,数据采集、异地卸载、数据补调、数据质控等主、备份站均能在气象局的远端测报业务计算机上开展。

“局站分离”异地观测社会化保障模式资料传输技术的成功应用,可实现观测站建在离城市较远的地方,有效解决了因气象将探测环境破坏导致频繁搬迁观测站以及在异地观测远程操控软件带来的诸如需要在观测站修建业务用房等诸多问题。特别是实现社会化保障传输链路后,充分调动社会资源解决了自建光纤成本大、维护维修能力不足的短板。业务人员在气象局开展综合观测业务的同时也能更好实现一人多岗,一岗多责,能更好适应观测供给侧结构性改革,破除传统思维的束缚和现有规范技术规定的制约,解决了实现地面气象观测自动化发展的技术难题,促进异地地面气象自动观测顺利开展。

此项技术的实现经验可推广到其他“局站分离”的台站,在台站搬迁建设规划前期让通信部门进行可行性论证,规划双套全要素、同厂家同型号的新型自动站。后期把综合硬件集成控制器的光纤收发接口更换为单模接口后接入通信部门的光纤传输网络系统就可以实现社会化保障异地开展自动观测业务,达到充分调动社会资源来节约成本的目的。