日本对意埃冲突(1934—1936)的外交政策演变

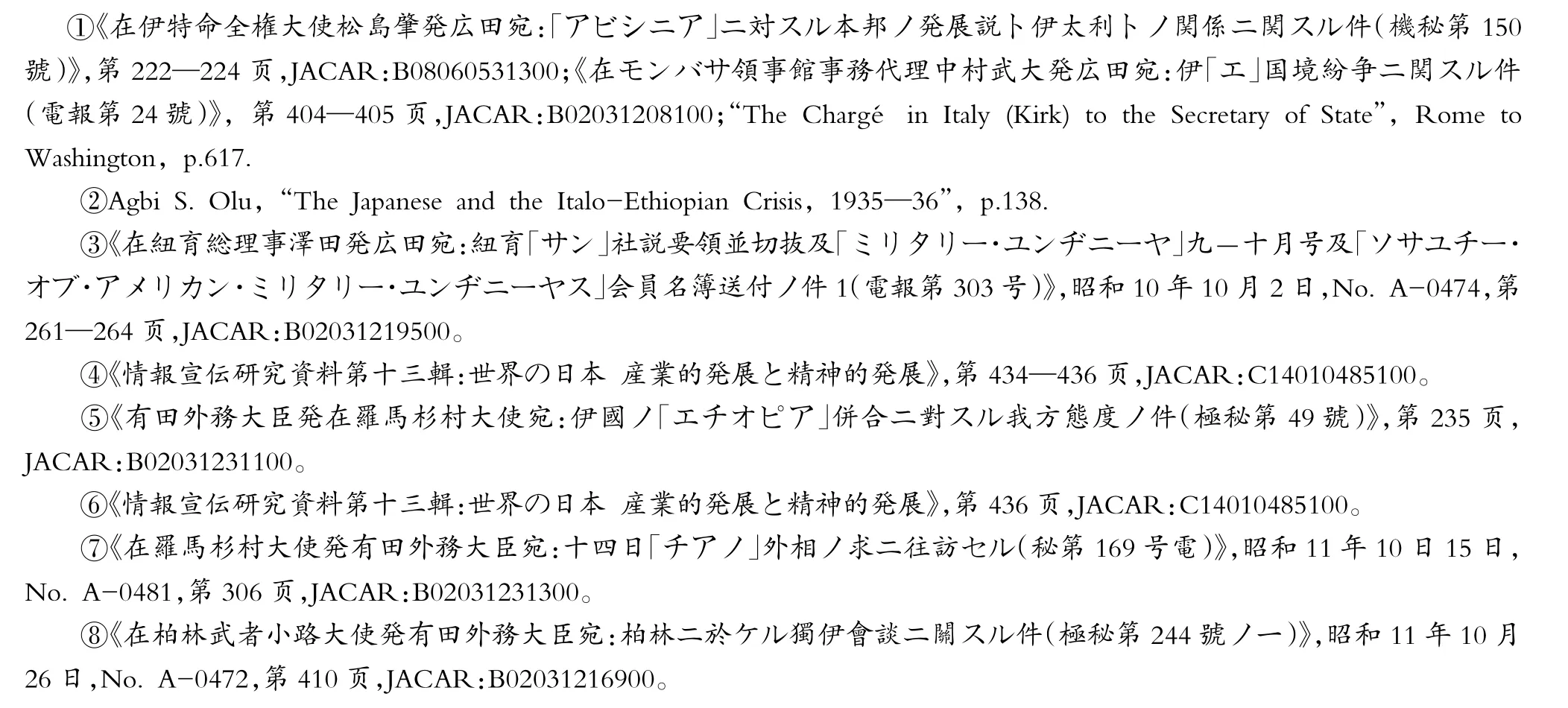

——基于对日本国立公文馆解密档案的考察

2021-05-13邓荣秀

王 涛 邓荣秀

1934—1936 年的意大利-埃塞俄比亚冲突(下文简称“意埃冲突”)是二战爆发前的一场预演。当时世界主要大国无不牵涉其中,展开复杂的外交博弈。80 多年以来,学界对与意埃冲突相关的问题如“国际联盟”(下文简称“国联”)的不彻底制裁、英法绥靖政策、美国“中立政策”以及德国的鼓励政策等都已经做了较为深入的分析。①其中,沃克·埃内尔(Work Ernes)、乔治·贝尔(George W. Baer)、约翰·斯宾塞(John H. Spencer)等更是直接利用了英、法、美、意等国的解密档案。②可以说,这些问题基本上已得到解决。

不过迄今为止,学界几乎都忽略了日本在意埃冲突中的外交政策演变问题。入江昭甚至不那么准确地认为,英美之所以不敢对意大利实施彻底的制裁,是害怕“意大利疏远西方,只会刺激德日为其提供保护”。③而由此所留下的历史盲区或误区使前人在进行历史叙述时,不仅无法认识到日本在这场冲突中所扮演的角色,更会在对随后历史的考察中仅仅只突出德日间的博弈,而未注意日意两国的矛盾与斗争。①《剑桥非洲史》从非洲视角的审视令人耳目一新,其中专门提及日本在东非日益增加的经济利益及其对英国地位的取代。遗憾的是,该书在对意埃冲突进行探讨的部分,也遗漏了日本。②阿格比·欧鲁(Agbi S. Olu)、冈仓登志、海野芳郎对日本外交史的研究虽涉及意埃冲突中日本的政策,但语焉不详。③

事实上,在意埃冲突爆发后短短两年间,日本相关外交政策就发生一百八十度逆转,考察这种政策的变化及其深层原因,不仅有助于增进我们对二战前日意关系的了解、加深对伪“满洲国”问题与埃塞俄比亚问题关联性的认识,也能使我们更准确把握轴心国集团成型阶段德意日三国关系的性质,更重要的是,它对于呈现二战前日本外交理念与实践同样是一个颇具典型性的个案。本文就以日本国立公文馆相关解密档案为基础,梳理意埃冲突期间日本外交政策的演变并尝试对日本外交政策变化的含义进行解读。

一、“血浓于水”:日本对埃塞俄比亚的同情与支持

日本对该事件的态度极为不同,是当时世界上少有的支持埃塞俄比亚的国家。一方面,日本政府支持并引导本国民众对埃塞俄比亚的声援。瓦尔瓦尔危机发生后,日本国内便掀起谴责意大利侵略、支援埃塞俄比亚的群众运动。在1935 年3 月1 日阿杜瓦战役(Adwa War)胜利纪念日,得到政府支持的日本大道社、日本埃塞比亚协会和大日本图兰青年联盟在赤坂冰川神社为埃塞俄比亚进行祈祷,宣称日本与埃塞俄比亚是“血浓于水”的“亲兄弟”。①大日本图兰青年联盟甚至还于1935 年3 月7 日委派庄子勇之助实地赴埃塞俄比亚考察,研究进一步帮助埃塞俄比亚的方案。②他抵达亚的斯亚贝巴(Addis Ababa)后,发回了同情埃塞俄比亚、谴责意大利侵略的时评报道。③5 月30 日,众议院议员栗原彦三郎、海军中将上泉德弥等人组织发起“埃塞俄比亚问题洽谈会”,号召民众积极参与。④6 月4 日,会议决议提出日本希望埃塞俄比亚“发挥坚忍不拔的精神,克服危机”。⑤大阪府甚至从9 月2 日开始着手统计支援埃塞俄比亚的志愿者人数,截至10 月1 日,共有各行业165 名志愿者报名。⑥10 月1 日,日莲宗代表本田仙太郎拜访了意大利驻日使馆,呼吁意大利终止对埃塞俄比亚的侵略。⑦10 月3 日意埃战争全面爆发后,日本国内对埃友好人士连续召开七次“埃塞俄比亚问题洽谈会”,向埃塞俄比亚外相赫罗伊(Herouy B.Gheta)发去慰问电,表示神灵将支持正义的一方,决定战争胜负的关键在于士气,呼吁埃塞俄比亚军队坚持到底。⑧特派员庄子勇之助10 月10 日甚至撰文认为,日本应介入此次战争,在援救埃塞俄比亚的同时宣扬国威。⑨

另一方面,日本政府对埃塞俄比亚的支持较为谨慎,但也采取“高度关注”的方针。早在1934 年12月21 日,埃塞俄比亚驻意大利公使盖瑟·伊赛斯(N.A.Ghevre Yesus)就曾拜会日本驻意大利大使杉村阳太郎,称在意埃冲突中“日本是埃塞俄比亚唯一能依靠和信任的国家”,杉村阳太郎考虑到事件严重性,虽然未明确日本立场,但表达了对埃塞俄比亚的同情。⑩不过,这种暧昧态度所隐含的偏向性已引起意大利方面严重不安,不仅意大利政府频频向日方施压,意国民众反日浪潮也日益高涨,一些政府要员甚至将日本与埃塞俄比亚同时列为意大利的敌人。罗马的日本大使馆屡遭威胁,已到需军警保卫的地步。1935 年7 月16 日,杉村阳太郎在拜会墨索里尼时曾提及日本在埃塞俄比亚只有经济利益,意大利方面抓住这一点大做文章。外相广田弘毅发电谴责杉村阳太郎的“轻率表态”,要求后者时刻关注事件进展与各国反应。①7 月19、20 日,广田弘毅连续表达了日本政府的立场,即希望意埃冲突能够和平解决。②这无疑否认了杉村阳太郎向意大利的“服软”,澄清了日本的外交政策。这在当时世界各国要么偏袒意大利、要么不敢发声的环境下,是极为罕见的外交举动,也是对埃塞俄比亚的仅有支持。

然而,日本政府对埃塞俄比亚的实际支持有限。第一,日本政府一再推脱埃塞俄比亚提出的医疗援助请求。1935 年7 月22 日,埃塞俄比亚政府通过庄子勇之助,向日本埃塞比亚协会会长角冈知良发来电报,请求日本政府派遣医疗队并援助医疗器械。③日本红十字会调查部部长井上圆治指出,日本不能以政府名义,而只能通过国际红十字会向埃塞俄比亚提供医疗器械;至于医疗队,需要一定时间筹备,短期内难以派遣。④为尽快得到日本援助,埃塞俄比亚政府派特使达巴·比鲁(Daba Birru Ato)赴日。他9 月13 日抵达,在埃塞俄比亚驻日本名誉大使汤川忠三郎的陪同下,连续三次会见日本外务省欧亚局第二课长吉田丹一郎。比鲁请求日本提供医疗援助,具体涉及购买一万人份的药品、野战医院帐篷、以及聘请日本外科医生等。⑤10 月3 日战争全面爆发后,日本仍迟迟不回应比鲁的请求。直到12 月4 日,广田弘毅才做出明确指示:医疗器械将通过国际红十字会送抵埃塞俄比亚;不派遣医疗队。最终,日本只向埃塞俄比亚提供了一万人份绷带。⑥1936 年1月6 日,为回应国际红十字会的援助请求,日本又向埃塞俄比亚提供了20 个担架、5 个20 人用的帐篷,⑦甚至还要少于德国的援助(100 个担架)。⑧

第二,日本事实上拒绝了埃塞俄比亚的军火援助请求。1935 年9 月比鲁也提出,希望日本能援助埃塞俄比亚一批武器弹药,表示军火可以现金支付,制造军火的设备用信用支付。⑨日本政府对此并未立即作出回应。战争全面爆发后,日本政府分别于10 月5 日派遣驻英国武官山本善雄赴埃及塞得港(Port Said)、11 月12 日派遣驻法国武官服部卓四郎赴埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴搜集情报。⑩1935 年底意埃冲突前景尚不明朗,由于埃塞俄比亚军队顽强抵抗,战局陷入胶着状态。在此背景下,广田弘毅于12 月4 日表示,若埃塞俄比亚能全部支付现金,日本愿意出售军火;考虑到运输成本,军火价格还要提高。①

二、尊严与利益:理想主义与现实主义外交的平衡

1935 年12 月4 日广田弘毅的表态可以被视为日本政策的转折点。在此以前,日本政府偏向、民间强烈支持埃塞俄比亚的立场有着深刻的社会与文化根源。

第一,非欧美文明的复兴与共存共荣观念的发展。日本19 世纪的改良是以“和魂洋才”为旨归的,欧美先进文明、技术为日本所用,但日本的主导地位与自主选择权仍十分关键。①志贺重昂曾做过分析:欧化主义是模仿、外在的,日本主义才是固有的;进而总结认为,欧化主义是一种事大卑屈的心理。②这种看法非常普遍地反映了日本人固有的文明观。从历史进程看,日俄战争后日本的强大、一战后华盛顿会议对势力范围的划分,都凸显了日本文明的独特性。正如松冈洋右1933 年2 月在国联所说的,日本是一个“伟大的文明国家,已经并且永远是维持远东和平与进步的中流砥柱”。③不过对日本而言,本国的历史与文明固然值得骄傲,但局限于东北亚一隅,无论是地缘空间还是历史深度都无法与欧美文明相抗衡,一旦被欧美世界所孤立将会陷入危险境地。因此,当1933 年3 月底日本“被迫”退出国联之际,联合乃至统合其他亚非文明对日本而言就更为必要了,这也将为日本“一意孤行的”举动提供文化合理性。日本不仅夸大日本文明对中华文明的“反作用”,④而且也希望寻找与遥远非洲文明的共同点,从而打造能与欧美文明匹敌的亚非文明圈,实现“共存共荣”。⑤在这种心理下,日本对非洲文明古国埃塞俄比亚的同情和支持就自然带有拉拢之意。事实上,早在1920 年国联成立之初,日本就大力协助埃塞俄比亚加入其中。⑥与之相应,埃塞俄比亚国内也对日本的现代化强国之路充满向往。⑦30 年代,日本积极扶持埃塞俄比亚国内的“日本派”(Japanizers),如瓦鲁伊·瓦尔达·塞拉西(Heruy Welde Selassie)和阿拉亚·阿贝巴(Araya Abeba),引导他们效仿日本的改革。不仅1931 年7 月《埃塞俄比亚宪法》是仿照《大日本帝国宪法》制订的,⑧而且埃塞俄比亚于当年11 月派出以外相赫罗伊为首的代表团对日本进行了长达两个月的访问,学习日本经验。⑨此后,埃塞俄比亚国内甚至广为传唱“学习日本让我们进步”的民谣。⑩在日本看来,亚非两大文明的共存共荣由此得到了发扬。当面对意大利对这一“文明复兴进程”的破坏时,日本无论从国民情感还是政府观感上,都极为厌恶。①

第二,反白人种族主义与对埃塞俄比亚的同情。随着日本国力崛起、在日俄战争(1904—1905)中击败俄国、以及成为一战战胜国,都助长了日本以神宠论为前提的民族优越感,即天佑的民族;⑫同时,日本国内对白人种族至上主义的排斥感也逐渐抬头。⑬战后国联对白人种族主义的坚持极大地刺激的日本的民族情绪,更是激发了日本国内反白人种族主义的社会思潮。早先在1896 年,埃塞俄比亚战胜意大利并迫使其赔款,对日本人而言,意味着不仅黄种人、而且黑种人也可以战胜白种人。同为有色人种,日本对埃塞俄比亚的认同与好感因此建立起来。同样,埃塞俄比亚也为日俄战争中日本的胜利而鼓舞。⑭埃塞俄比亚认为,日本在打破白种人垄断世界上,做出了表率。⑮基于“非白种人也是高贵的”、通过黄种人与黑种人的血统融合实现与白种人的对抗,1933 年日本就曾极力促成日本女性黑田雅子嫁给海尔·塞拉西皇帝的堂弟阿拉亚(Araya Lidj)。①可以说,在反白人种族主义观念的影响下,日本对埃塞俄比亚具有天然好感。意埃冲突爆发后,庄子勇之助等人就认为全世界有色人种与白种人的对立是此次冲突的根源,日本应发挥“大和魂”精神,积极支援埃塞俄比亚抗击白种人入侵。②在1935 年10 月“埃塞俄比亚洽谈会”上,日本各界也主张通过支援埃塞俄比亚,进而解放非洲、乃至全世界有色人种。③

第三,经济利益的争夺与制衡。19 世纪末欧洲列强基本上将非洲瓜分完毕,日本受制于本身实力,只能在东北亚周边“有限地”拓展“生存空间”。如何将自身影响辐射至周边以外地区,关系到日本能否成为一个真正的世界性大国。因此早在1923 年,日本就积极开拓与非洲硕果仅存的独立国家埃塞俄比亚的经贸、政治联系,并于1927 年缔结《友好通商条约》。此后,日本对埃塞俄比亚的商品出口迅速占据了后者进口商品的一半左右。④1930 年底,日埃双方更新《友好通商条约》,互相给予对方最惠国待遇,并互派外交使节。⑤为了更好发展与埃塞俄比亚关系,日本还于1932 年6 月成立“日惠社”。同年8 月,该社派出由山内正夫、庄子勇之助组成的赴埃调查队,负责调查埃塞俄比亚经济与资源情况。⑥1935年,日埃两国贸易额已达1000 万日元(约合290 万美元),占埃塞俄比亚进口总额的32.2%。⑦塞拉西皇帝也特批160 万英亩的土地给日本人发展棉田与工业。⑧然而,意埃冲突发生后,埃塞俄比亚为赢取其他欧洲国家支持,将金矿勘探开采权出让给英国、亚吉铁路(从亚的斯亚贝巴到吉布提)经营权与烟草专卖权出让给法国,甚至比利时、波兰都从埃塞俄比亚取得了各种经济优惠条款。⑨日本在埃塞俄比亚苦心经营十多年,但一次危机就有让日本利益被边缘化的风险。对日本而言,在冲突中站在埃塞俄比亚一边无疑会增强日本的存在感,并强化与埃塞俄比亚的友谊。故此,日本在冲突发生后向埃塞俄比亚提供了第一批援助,并在外交上采取偏向埃塞俄比亚的态度。⑩

第四,对意大利支持中国的间接反击。1922 年墨索里尼上台后,意大利政府曾试图发展与中国关系,扩大在华影响力。①九·一八事变后,意大利官方与民间均对中国持同情态度,外交大臣格兰迪(Dino Grandi)、前驻日大使阿洛伊希(Pompeo Aloisi)都曾谴责过日本的侵略。⑫1933 年,意大利取代美国成为中国最大的飞机进口国。⑬1934 年,意大利政府派遣法学专家、经济学家来华帮助国民政府进行法律与货币改革。时任中国财政部长孔祥熙也曾赴罗马学习相关经验。①意大利对日本侵略中国东北的谴责之声不断,引发日本不满。②在此情况下,日本在意埃冲突中倾向埃塞俄比亚,也有报复、牵制意大利的意图。

不过,日本对现实利益的考虑还是超越了文明、种族等情感。首先,欧洲各国对日本在非洲影响力的日益扩大感到不满乃至敌视。冲突爆发前,英法等国已默认埃塞俄比亚是意大利的势力范围,并对日埃关系的快速发展表示不满,特别是强烈反对日埃双方的《友好通商条约》。③“日惠社”向埃塞俄比亚派遣调研队的举动,被欧洲各国渲染为“殖民主义前奏”;欧洲媒体称,作为一个远东国家,日本不应涉足非洲。④随着1929 年日本取代英国成为东非棉织品的最大供应国,欧洲国家便陷入对日本“即将入侵”非洲的恐慌臆想中。⑤1933 年,意大利各大报纸曾大肆报道日本商品“入侵”非洲大陆,这激起了意大利民众的反日情绪。⑥意埃冲突发生后,意大利为自己寻找的一个借口便是帮助欧洲各国在埃塞俄比亚抵御日本。⑦墨索里尼还宣扬“黄祸论”,挑起欧洲各国民众对日本人的敌视。⑧对日本来说,为了一个埃塞俄比亚而冒犯一批欧洲国家显然不符合本国利益。因此,日本开始强调它在埃塞俄比亚只有经济利益,也只关心经济利益,并无意改变本地区原有的势力范围。⑨日本政府虽不愿轻易向意大利屈服,但也不敢轻易向埃塞俄比亚提供实质性援助。

其次,远东战局的牵制。意埃冲突的发生,与日本入侵中国东北如出一辙。1934 年12 月底,墨索里尼曾向总参谋长巴多里奥(Pietro Badoglio)表示,应效仿日本在中国制造的“满洲事变”。⑩但意埃冲突中日本亲埃塞俄比亚的立场却让日本的对外政策出现了悖论:一方面日本是远东地区的战争制造者与侵略者;另一方面它又想扮演世界和平维护者与弱国保护人的角色。①日本国内对此的辩解是:埃塞俄比亚是完全独立的国家,而“满洲”是与中国完全不同的独立政治实体,理应获得独立。因此,无论是“满洲事变”还是对埃塞俄比亚的支持,都显示出日本站在被压迫民族一边。日本方面还认为,从地缘政治上看,“满洲”距离日本较近,是日本核心利益组成,而埃塞俄比亚与意大利距离较远,对于意大利显然不具有同等重要的意义。⑫桑原忠夫则对意埃冲突与“日满问题”进行了区分,认为意大利对埃塞俄比亚的侵略是白人至上主义,而日满问题却是黄种人内部矛盾,不能混为一谈。⑬不过无论日本如何辩解,它在中国东北的行为无疑是与意大利一样的侵略,因此,外交逻辑不自洽从根本上决定了日本亲埃塞俄比亚政策难以持久。

另外,日本对埃塞俄比亚的有限支持还受到国联政策的影响。意埃冲突爆发之初,国联采取偏袒意大利的态度,日本便愿意实施有差别的政策,凸显日本影响,并赢取埃塞俄比亚好感。随着10 月9 日国联举行有关经济制裁意大利的国际会议,日本相关政策就有被吸纳入国联政策的“危险”。参加这次会议的54 国中有50 国反对意大利侵略,①经济制裁决议得到通过,计划从11 月18 日开始执行。②为了增强制裁有效性,国联建议日本、美国、德国等非成员国加入。③至此,日本在意埃战争全面爆发前“特立独行的”外交已成为世界大多数国家共识。日本若继续执行原有政策,势必要与国联政策“合流”,也可能不再是埃塞俄比亚唯一可依靠对象,其外交收益也将大打折扣。④因此,日本明确表示不能被国联所左右。尽管日本驻比利时大使有田八郎、驻法大使佐藤尚武倾向于在国联外实施独立制裁,从而与实施《中立法》(Neutrality Acts)的美国保持一致,⑤但广田弘毅从日本利益最大化的角度出发,果断调整了对意大利与埃塞俄比亚的政策。10 月19 日,广田弘毅表示,日本不会制裁意大利,但希望冲突双方选择国际仲裁方式化解冲突。⑥10 月22 日,日本回应国联:“作为非国联成员国,日本不应参与到联盟政治活动中;加之目前欧洲仍有国家没有参与制裁;日本认为现在不是自己表态的时机;对于国联提出的要求,日本以后仍将漠视。”⑦

综上,日本理想主义外交逐渐被现实利益压倒。日本军界、政界一些人甚至认为,意埃冲突扩大化符合日本利益。1935 年10 月10 日,陆军省在发给吉田丹一郎的文件中表示,意埃冲突时间拖得越久,就越有助于转移国际社会对“满洲事变”的关注。⑧如果日本保持亲埃塞俄比亚政策,有可能促使英法站在意大利一边;若日本超脱事外,英法与意大利的共同敌人也就消失,它们之间的矛盾就会凸显,从而将诱发三国间冲突,无疑将为日本解决“满洲问题”提供更多的时间与更大的外交回旋余地,并迎来“满洲真正独立”的最佳时期。⑨可见,当日本把意埃冲突与对自身利益更加重要的“满洲问题”联系起来时,自然倾向于采取消极应对的政策。⑩因此也就不难理解为何1935 年12 月4 日广田弘毅的态度会发生不利于埃塞俄比亚的微调。

三、作壁上观:日本外交政策的模糊化

正是基于这一考虑,日本逐渐放弃深度介入意埃冲突的尝试,转而只关注经济利益。一方面,日本在战争期间尽可能多的向埃塞俄比亚输出商品。1935 年埃塞俄比亚消费棉花和棉制品的85%都来自日本,日本出口到埃塞俄比亚的啤酒、陶器、玻璃器皿等百货在其境内随处可见。借助意埃冲突,日本商品终于实现了在埃塞俄比亚的普及。同时,战争未冲击到日本在埃塞俄比亚的棉花栽培和工厂运营,日本商馆的活动也日益增多。①1935 年12 月,日本政府派遣铃木九万赴亚的斯亚贝巴开设驻埃塞俄比亚公使馆。⑫随着公使馆建立,日本与埃塞俄比亚贸易进一步发展。①从埃塞俄比亚方面考虑,大力引入日本经济因素,有制衡意大利的目的;但日本在收获经济利益的同时,却努力避免承担政治安全义务。随着埃塞俄比亚战局恶化,1936 年3 月日本驻埃塞俄比亚公使铃木九万专门询问埃方如何在战局失利的情况下保护日本投资者利益。②日方交涉集中于经济层面,尽力回避其他问题。

事实上,日本坚持不向埃塞俄比亚提供任何形式的军事援助。1936 年以来,意大利加强了攻势,在战场上提高了空军与机械化部队使用率。③当年1月底,赫罗伊提出向日方购买高射机关枪、小型飞机探测器、反坦克炮等武器,并请求日本派遣飞行员赴埃援助。3 月初,埃方再次提出这一要求,④日本参谋本部都采取拖延态度,⑤这令埃方大为失望。作为安抚,日本则许以战争结束后提供援助的空头支票。⑥

意大利注意到了日本对埃态度的微调,因而积极谋求与日本关系的转圜。在1936 年1 月伦敦海军会议上,意大利向日本表达了缓和两国关系的愿望。⑦意大利还赞赏日本没有尾随“国联”制裁政策。4 月,法新社报道了日本外务省发言人讲话,其中突出了日本要保持在埃塞俄比亚“行动自由”的内容。⑧意大利方面虽对此有所疑虑,但并未再次组织民众反日抗议游行,而是私下向日本驻意大利大使杉村阳太郎进行沟通协调。⑨

到1936 年5 月,埃塞俄比亚败局已定。5 月9日墨索里尼宣布意大利正式“合并”埃塞俄比亚,在讲话中专门提及此事件与日本处理“满洲事变”性质相同。⑩此时,日本需要应对三个问题:第一,5月2日以来亚的斯亚贝巴骚乱与意大利占领所带来的日本损失及相关赔偿问题。骚乱导致日本公使馆一名人员死亡,神户三岛分店也损失7000日元(约2030美元)。意大利占领后,还将日本驻埃塞俄比亚公使馆财产没收。①第二,埃塞俄比亚“亡国”引发的日本驻埃塞俄比亚公使替换问题。当时铃木九万因心脏病调回,日本外务省派遣通商局事务官浅田俊介继任。但意大利方面只允许维持亚的斯亚贝巴日本公使馆现状,浅田俊介滞留在吉布提未能入境。第三,日本在埃塞俄比亚现有经济利益的存续问题。随着意大利吞并埃塞俄比亚,凡是与意大利商品存在竞争的外国产品都被禁止输入,日本丝绸制品、棉纺织品、及玻璃制品都受到波及,日本企业遭受了损失。⑫

意大利方面对此做出积极回应。首先,巴多里奥在1936 年5 月13 日访问了日本驻埃塞俄比亚公使馆,强调意军会保护日本在埃塞俄比亚侨民安全与利益;①他还指出,由于日本没有参与国联对意大利制裁,因此意军会维持对日本的友好态度。②其次,意大利方面表示,只有日本将公使馆改为领事馆并承认意大利占领,浅田俊介才能以“新任领事”身份进入埃塞俄比亚。③5 月9 日,意大利驻日大使奥里蒂与日本外务省次官堀内谦介会谈时表示,以后日本在涉及埃塞俄比亚问题时,都必须以“承认意大利占领”为基本前提。④再次,墨索里尼明确主张,若要让意大利承认“满洲国”,那么日本就必须“尊重”意大利占领埃塞俄比亚的事实。⑤

对于是否承认意大利占领埃塞俄比亚的问题,日本方面发生了意见分化。第一派是以外相有田八郎为代表的“承认现状派”,主张意大利必须首先出台保障日本在埃塞俄比亚利益的政策;承认问题随后才应提上议事日程。⑥这种意见在事实上已承认意大利的占领。第二派是以日本驻意大利大使杉村阳太郎为代表的“观望派”,主张应先观察国际社会反应、尤其是欧美大国态度;若按“承认现状派”的设想贸然向意大利提出要求,无疑会使日本外交陷入被动。杉村阳太郎表示,日本现在要做的是自行确认本国在埃塞俄比亚蒙受的损失,待他国向意大利提出赔偿要求时,日本附议即可。⑦

不过,由于有田八郎坚持,日本政府在1936 年6 月27 日就内部确定了承认意大利吞并埃塞俄比亚的方针。在发给杉村阳太郎的电报中,有田八郎指出,意大利吞并埃塞俄比亚的外部特征与“满洲国”的建立有诸多类似,因此应从日本与意大利两国的国情和共同点来考虑,不要拘泥于其他国家的态度。虽然较早承认意大利的占领将会影响到英日关系,但这种承认本质上是符合日本利益的。有田八郎还指出,由于日本在意埃冲突中蒙受了经济损失,尽快实现赔偿与经济关系正常化是最为迫切之事,因而先于其他国家表态更符合日本利益。⑧

以有田八郎的表态为标志,日本对意埃冲突的态度从模糊化转向了支持意大利。日本的态度转变主要出于以下几方面考量:一方面,日本希望通过与意大利的妥协,实现双方在东亚与东非地区间的利益交换。对日本来说,使意大利承认“满洲国”合法地位,是高于日本在东非利益的;对意大利而言,埃塞俄比亚是其核心目标,同样高于在东亚地区的利益。日意两国对外政策的优先度并不抵触,以自身的次要利益(对方的主要利益)换取自身的主要利益(对方的次要利益),在现实上可行。另一方面,1935 年以来意中关系的恶化,为日意关系的改善创造了条件。意埃战争全面爆发后,中国开始谴责意大利侵略,双方关系逐渐冷淡。墨索里尼曾希望中国不要加入国联制裁意大利的行列,中国驻意大利大使刘文岛则表态:“中国今天若不制裁贵国……将来哪能要求制裁日本?”墨索里尼当即回应:“国联已出卖中国!”⑨1936 年10 月,墨索里尼再次派遣齐亚诺(Galeazzo Ciano)与刘文岛会谈,以取消不平等条约和退还租借地的条件来换取中国不制裁意大利。对此国民政府回复“中国立场,只是实行国联决议案”。⑩可见在埃塞俄比亚问题上,意中关系再无转圜余地;日本抓住这一机会,通过改变自身对埃塞俄比亚问题的立场,加速意大利与中国关系的恶化,进一步压缩中国外交空间。

从根本上讲,在意埃冲突中日本外交政策的变化反映了日本外交在现实主义与理想主义之间的摇摆。对埃塞俄比亚的支持,是日本民间、乃至政府的自发与本能反应;这也符合日本理想主义外交逻辑。但埃塞俄比亚战败使日本无法将自身的外交理念投射到东非地区,于是外交实践便陷入了困境,即与“战胜国”意大利的外交摩擦。①因而,从现实主义考量,与意大利达成妥协,相互尊重彼此在东亚与东非的“特殊利益”,并保障对方在自己势力范围中的利益,无疑是形势发展的必然选择。②

然而,这种现实妥协却有可能伤害到日本国家的“尊严”,也可能被解读为对意大利的“外交示弱”,所以,如何将其合理化,就需要从理想主义外交理念入手,寻求新的阐释与宣传模式。在日本政府看来,既然埃塞俄比亚不堪其用,无法肩负起有色人种抗击白种人的“使命”,那么在白种人集团中寻求突破口,分化瓦解,就成了退而求其次的选项。③在意埃战争中,意大利遭到国联制裁,站在了英法等国对立面上,日本可借此缓和与意大利关系,达到分化白种人集团的目的。④在意大利合并埃塞俄比亚后,有田八郎就指出,日本应在国联表态放弃制裁意大利之前率先向意大利表明自身立场,以赢得意大利好感。对日本而言,英美白人是首当其冲的威胁,意大利白人集团是较为次要的敌人,缓和与意大利的关系,可以在白种人集团内部“种下分裂的种子”。⑤在未来对白种人的“天诛”中,分阶段、有侧重的实施对白种人集团的打击,效果要好于全面树敌于白人。从这种逻辑出发,日本对意大利的外交妥协其实就是“以退为进”的策略了:当埃塞俄比亚不能在东非阻挡白种人的扩张步伐时,意大利与英法龃龉不断,客观上也起到了削弱白人的作用。⑥从这一逻辑出发,无论日本是偏向埃塞俄比亚还是与意大利妥协,本质上都没有违背理想主义外交的根本目标,只是在实现手段上有所变更。

四、外交逆转:日本承认意大利对埃塞俄比亚的占领

1936 年7 月以来,日本对意埃冲突的态度日渐明朗,即如何实现与意大利的利益互换。日意间的利益互换究竟是在何种程度上的相互妥协?是保证双方的互不敌对?抑或更进一步,建立日意双方的“特殊友谊”?日本方面的档案表明,作为历史结果的日意同盟并非提前规划、有意为之的结果;日本在与意大利接触的过程中,双方的相互认知曾发生多次变化。

1936 年6 月底,随着日本态度软化,意大利政府关心的主要问题便是尽早让日本驻埃塞俄比亚公使馆降级为领事馆。但这一时期仍是意大利单方面的要求,日本方面并不明确态度。因此在当年10 月14 日,外长齐亚诺又主动让步,向杉村阳太郎表示,意大利愿意通过对“满洲国”的承认,换取日本驻亚的斯亚贝巴公使馆的降级。为表示公平与诚意,齐亚诺甚至提出,愿意在日本公使馆降级的同日,宣布对“满洲国”的承认。⑦10 月21 日,齐亚诺向德国外长纽赖特(Konstantin Freiherr von Neurath)表示,意大利决定承认“满洲国”的合法地位,以此促使日本承认意大利对埃塞俄比亚的合并。⑧25 日,齐亚诺再次向杉村阳太郎询问日方态度。①这种频繁的外交试探,反映了意大利迫切需要有一域外强国承认它对埃塞俄比亚的合并。

在日本态度尚不明朗之际,德国政府却在10 月24 日决定承认意大利对埃塞俄比亚的合并;相应的,意大利则默许德国未来向奥地利方向的扩张行动。②10 月29 日,德国正式撤销驻亚的斯亚贝巴公使馆。③11 月4 日,英国也表示要撤销驻亚的斯亚贝巴公使馆。④日本还获得情报称,英国的这一举动是在与美、法协调后作出的。⑤这就意味着,在不久的将来,主要大国都将承认意大利合并埃塞俄比亚。这无疑给日本带来了压力:若不及早回应意大利的要求,便可能无法在与意大利的利益交换中获得最大好处。

因此,面对意大利的频繁试探与示好,日本决定以主动回应的方式来避免未来可能的被动。1936 年11 月14 日,杉村阳太郎向意大利方面提出了三点回应:第一,日本将着手进行驻亚的斯亚贝巴公使馆的降级工作;第二,要求意大利将“驻奉天(沈阳)总领馆”改名为“驻满洲国领事馆”;第三,要求意大利尊重日本在埃塞俄比亚的通商权益。⑥意大利方面于11 月18 日快速同意日本的要求。齐亚诺表示,意大利愿将现行《日意通商协定》的所有条款扩大至埃塞俄比亚全境,以保障日本最惠国待遇的完整性。⑦为进一步展示意大利诚意,意大利驻日大使奥里蒂于11 月20 日还向“满洲国”驻日大使谢介石提交建立意大利驻“满洲国领事馆”的相应文件。⑧

不过,意大利外交的“过分主动”使其在获得日本外交承认的同时,损失了许多经济方面的权益。故而,意大利政府的态度此后曾多次反复。例如在11月27 日会谈中,齐亚诺就以埃塞俄比亚经济形势不明朗为由,回避与日本签订具有法律约束力的通商协定;齐亚诺还反悔称,不应把对日本的最惠国待遇覆盖到埃塞俄比亚全境;需要用对“满洲国”的商品出口特许权来交换。对此,杉村阳太郎则绕开齐亚诺,直接与墨索里尼会谈,希望意大利保障日本在东非的权益。⑨日意双方在“和解”过程中仍存在各种分歧,双方对此讨价还价。最终,双方仅就互相改组在亚的斯亚贝巴与沈阳的领事馆问题达成了协议,至于“最惠国条款的细节问题”则留待日后讨论。⑩最终,日本政府与意大利政府同时在1936 年12 月2 日中午发布声明,前者承认意大利合并埃塞俄比亚,后者承认“满洲国”所谓独立地位。①

如果说英法承认是对意大利的安抚,避免后者倒向德国;那么日本的承认就是要努力使白人国家集团内部的矛盾扩大化。事实上,日本承认这一事实本身也“抵消”了英法承认的重要性。⑫意大利深刻意识到英法所忌惮的是德意靠拢,因而在对英法关系上一度占据上峰;而对日本的关系较难把握。①意大利在与日本交涉的同时,德日两国也于1936 年11 月25 日在柏林签署了《反共产国际协定》(Anti-Communism Pact),更是让意大利形成“日本是更重要国家”的印象。②1937 年11 月6 日,意大利也加入《反共产国际协定》。在日本看来,它分化欧洲白人各国的努力“奏效”了。③

基于这种战略考量,日本积极提升与意大利的经贸关系。1937 年,日本对意大利的出口额超过700 万日元,当年从意大利的进口额也达到440 万日元,都远超上一年度数额。1937 年,“满洲国”与意大利经贸往来也实现大发展,前者对意出口额260万“满洲元”,进口额100 万“满洲元”,而1936 年双方经贸往来几乎为零。④1938 年7 月5 日,意大利向日本、“满洲国”开放东非市场,详细规定了日本、“满洲国”、意大利三方的贸易配额,最终回应了此前日本的要求。到1939 年,日本、“满洲国”从意大利的进口额进一步增至2334 万日元,出口额则增至1831 万日元。其中,仅1939 年上半年日本从新组建的“意属东非”就进口了23 万吨工业用盐(等于1937 年的全年进口额),超过了日本工业用盐进口总量的四分之一。⑤

日意外交转圜激起中国政府的不满。据日本档案搜集的中国媒体报道可以看到,1936 年11 月底《中国报》揭露了日意两国外交交换的本质;《申报》《中华日报》也指责意大利“背信弃义”、“出卖中国”、“违反国际道义”。⑥同样,日本还专门记录了蒋介石向墨索里尼发出的抗议信;其中蒋介石徒劳地请求意大利放弃对“满洲国”的承认,并表示中国国民政府也愿加入“反共协定”之中。⑦意大利方面完全没有对此作出回应。日本非常乐意看到这种局面的演变。⑧在日本政府看来,改善与意大利的关系,不仅在白人集团中插入一根楔子,而且孤立了中国,可谓“一箭双雕”。

结 语

从1934 年12 月至1936 年12 月,日本围绕意埃冲突的外交政策演化,从对埃塞俄比亚的同情与支持,到态度模糊,再到转向对意大利合并埃塞俄比亚的支持,日本的外交政策可以说发生了逆转式变化。在每个阶段,日本政府都十分慎重地在理想化对外政策与现实国家利益之间维持平衡,并试图用理想主义的外交辞令包装、阐释这种外交政策的逆转。从这个视角来看,日本外交政策变化的背后,是不变的“外交理想”,即反白人的大和民族中心观与日本文明优越论,变化的只是实现这一理想的手段、策略与方式;反过来,日本政府又“以‘普世主义’的言辞来掩饰其好战性”。⑨从本质上讲,这其实反映了日本外交的无原则性与投机性。事实上,日本围绕意埃冲突的外交政策演化都是立足于日本国家眼前利益的,理想主义不过是对内蛊惑国民、对外彰显扩张正义性的幌子。