“一带一路”背景下的语言混杂与民族认同研究

——基于地方本科高校外语学习者的调查

2021-05-13田行宇

田行宇

(宁德师范学院 语言与文化学院,福建 宁德 352100)

随着“一带一路”倡议构想的全面展开和深入实施,语言已经成为“一带一路”软件建设的切入点和关键点。伴随这一战略构想的实施和全面展开,各国交往日益密切,在语言和文化层面,母语文化和他语文化交织,母语使用和他语使用糅杂,母语文化认同和他语文化认同相互影响。因此,研究双语或多语学习者和使用者的语言混杂与民族认同状况就具备了可行性和必要性。高校外语学习者作为未来国际语言交流和服务的主力军,其语言使用和民族认同状况需要引起关注。本研究运用实证研究方法,以地方本科高校外语学习者为调查对象,考查“一带一路”背景下高校外语学习者的语言混杂状况以及民族认同的特点。

一、研究背景

语言混杂是指在特定言语社团的日常交际中,说话者同时使用两种以上的语言或语言变体。对语言混杂这一现象,目前学术界使用了包括语码转换、语码混用、语言借用、语码混合以及语码混杂在内的多种描述性术语,而对于各术语间的区别,有学者认为不用区分[1],也有学者不置可否[2]。对语言混杂现象的社会语言学研究主要从宏观层面寻求社会因素与语码转换的关系进而探讨其社会动机[3]。对语言混杂现象的语言结构研究则认为两种语言间的转换不是随意行为,而是受规则支配[4]。从心理语言学角度进行的研究则更侧重理解“双语者在做出明显的语码转换行为时的大脑活动状态”[5]。从会话分析角度进行的语言混杂现象研究侧重分析交际中的言语序列,由于其完善的理论框架和分析步骤,其研究相对较为精确和系统。

“一带一路”倡议提出后,随着跨国经济合作的进一步加强,各国语言相互影响进一步加深,民众的日常交流也出现了多种语言混杂使用的情况。国内“一带一路”背景下的语言研究近年已初具规模,研究热点主要涵盖了语言人才培养、语言教育研究、语言能力、语言服务、语言生活、语言政策与规划、语言传播、语言资源等方面[6]。“一带一路”背景下关注高校大学生群体的语言生活及其语言运用情况的相关研究有待进一步展开。

关于民族认同的内涵和测量维度,王希恩将民族认同概括为“社会成员对自己民族归属的认知和感情依附”[7]。Phinney认为,民族认同的测量成分包括了民族自我认定、归属感、对民族群体的积极或消极的态度以及民族卷入四个方面[8]。万明钢、王亚鹏则认为民族认同包括主流文化认同、消极民族认同和积极民族认同三个维度[9]。秦向荣、佐斌将民族认同划分为认知、评价、情感、行为四个成分[10]38。柏贵喜认为民族认同包括族属认同、族体认同以及国家认同与中华民族认同三个层次[11]。也有学者认为民族认同是一种文化认同,而国家认同则是政治认同[12]。万明钢等认为多重群体认同的和谐共存是可能的,民族认同、文化认同与文化适应是同一个事物的不同方面[13]。

在语言与民族认同关系方面,语言既标志着民族身份,也承载着民族文化,同时也是民族文化的重要组成部分。近年来,国外语言与民族认同关系研究的跨学科趋势较为明显,运用文化学理论、民族志理论、社会语言学和社会心理学理论从多维度探讨语言与民族认同关系的研究逐渐增多[14]。国内学者周庆生梳理了国内语言与认同主要研究文献,指出语言认同可直接体现民族认同,个人的民族认同之中也有民族语言认同的内容[15]。

随着文化交流和融合以及信息技术的发展,各国语言在交往过程中的相互影响日益加深,国民的语言使用状况和语言态度也会呈现新的特点,民众的民族认同也会相应发生变化。高校外语学习者作为未来国际语言交流和语言服务的主体,他们在日常交流中的语言混杂表达使用情况、使用双语或多语混杂表达的动机以及他们的民族认同特点是本研究主要讨论的问题。

二、研究方法

(一) 研究问题

本研究具体考查以下问题:(1)“一带一路”背景下地方本科高校外语学习者日常交流中的语言混杂表达使用情况如何?(2)高校外语学习者使用语言混杂表达的动机有哪些?具备何种特点?(3)高校外语学习者的民族认同状况如何?

(二) 研究设计

1.研究对象

本研究的研究对象是福建省某地方师范院校本科生,采取整群抽样方式发放问卷400份,删除含缺失值、异常值的问卷样本后,回收有效问卷353份,问卷有效率为88.25%。353份有效问卷的调查对象中包括英语专业学生189人,非英语专业学生164人。

2.研究工具及设计

研究采用自编问卷,主要包括高校外语学习者语言混杂现象调查、语言混杂动机调查以及民族认同状况调查三个部分。其中,第一部分语言混杂现象调查的问卷设计主要依据Fishman[16]的语言域理论,在对高校校园语言混杂现象进行观察的基础上,依据高校校园交际场合与情境,从学习情境、生活情境、娱乐情境和日常交际情境四个方面进行考查;第二部分为语言混杂动机考查,主要依据Verschueren[17]的顺应性理论以及于国栋[18]的语码转换适应模型并结合薛冰、向明友[19]的校园语码转换动机在校园观察的基础上进行设计;第三部分为民族认同状况考查,主要考查高校外语学习者的广义民族认同,意即对中华民族的认同,从民族身份和民族文化两个层面,结合秦向荣、佐斌[10]38和张阳阳[20]的民族认同构成要素划分,从认知、情感、行为三方面进行问卷设计。

问卷经前测后删除了部分题项,最终问卷题项共计47项,经可靠性分析,问卷总体的Cronbach α系数为0.847;其中,语言混杂现象调查共计题项16项,Cronbach α系数为0.865;语言混杂动机问卷共计题项14项,Cronbach α系数为0.736;民族认同问卷共计题项17项,Cronbach α系数为0.855。问卷总体Cronbach α系数大于0.8,分量表的Cronbach α系数均大于0.7,表明问卷信度良好,具有较好的内部一致性。

3.数据处理与分析

问卷主体采用5级Likert量表进行评定,使用IBM SPSS22.0进行数据处理和分析。使用描述性统计考查高校外语学习者日常交流中的语言混杂使用情况、使用动机以及民族认同状况,使用因子分析探索高校外语学习者的语言混杂使用动机类型,同时考查英语专业和非英语专业学生语言混杂使用情况、使用动机以及民族认同状况的差异显著性。

三、研究结果与讨论

(一)语言混杂表达使用情况

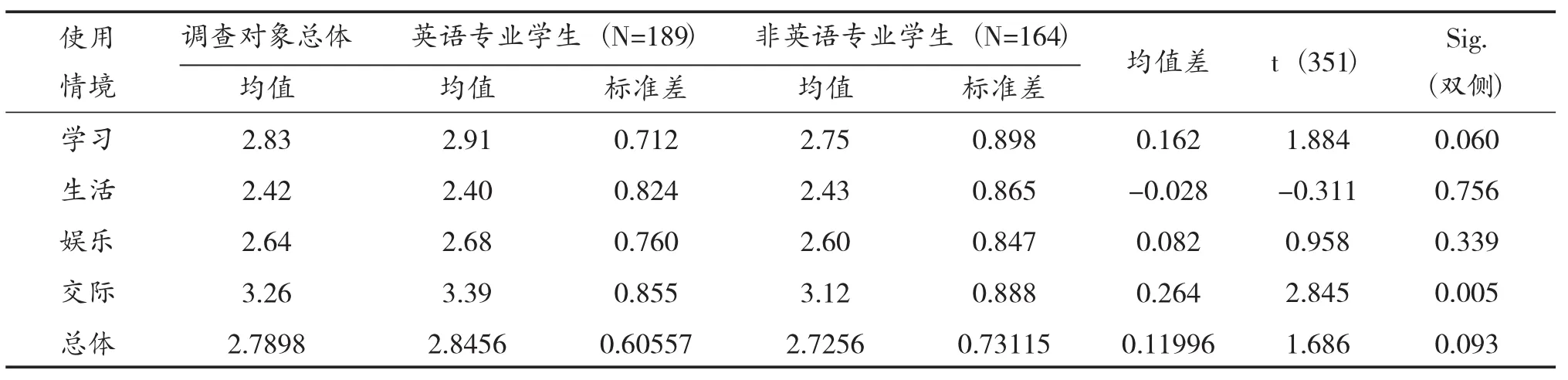

“一带一路”倡议提出后,随着各国语言相互影响进一步加深,高校大学生一方面是外语学习者,同时也是外语使用者,伴随其外语输入的加深和外语能力的增强,其语言生活及语言运用情况有待引起关注。基于本次地方本科高校外语学习者的调查,调查对象总体在不同情境下的语言混杂使用情况以及英语专业学生与非英语专业学生的语言混杂使用差异对比见表1。

表1 高校外语学习者语言混杂使用情况调查

问卷统计结果表明,调研对象在校园日常交流中汉语-外语混杂使用情况就总体而言不是十分普遍(均值为2.7898,及格分3分),但在交际情境下,学生相对使用了较多的语言混杂表达(均值为3.26,大于及格分3分)。独立样本t检验结果显示,英语专业学生与非英语专业学生的语言混杂使用情况在总体上未呈现显著差异(t=1.686,df=351,p=0.093>0.05)。但值得关注的是,英语专业学生相较于非英语专业学生,在学习、娱乐和交际情境中相对使用了更多的语言混杂表达(均值学习-英语专业=2.91>均值学习-非英语专业=2.75,均值娱乐-英语专业=2.68>均值娱乐-非英语专业=2.60,均值交际-英语专业=3.39> 均值交际-非英语专业=3.12);非英语专业学生在生活情境下使用语言混杂表达相对高于英语专业学生(均值生活-非英语专业=2.43> 均值生活-英语专业=2.40)。进一步考查英语专业学生和非英语专业学生四种情境下使用语言混杂表达差异的显著性,独立样本t检验结果表明,仅交际情境下英语专业学生与非英语专业学生的语言混杂表达使用情况存在显著差异(t=2.854,df=351,p=0.005<0.05) (表 1),说明在交际情境下英语专业学生使用汉语-外语混杂表达显著高于非英语专业学生。研究结果表明,英语专业学生在总体上使用语言混杂表达要高于非英语专业学生,说明外语学习和对外语的认知可能对英语专业学生的日常交际产生了一定的影响。

(二)语言混杂动机类型与特点

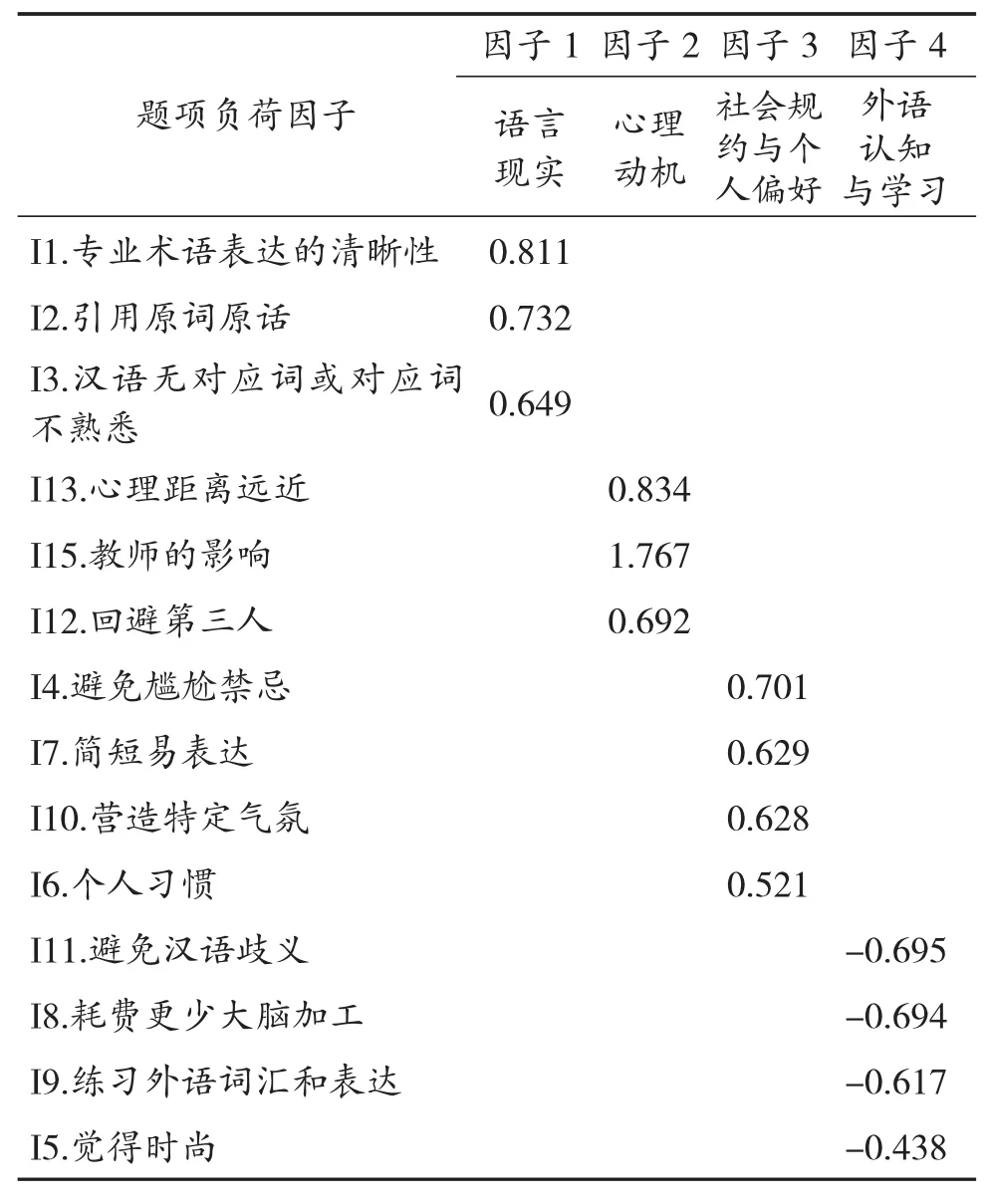

语言混杂动机部分的问卷主要是在对高校校园汉语-外语混杂表达现象观察的基础上基于顺应性理论以及语码转换适应模型进行设计,共包含题项14项。分析结果表明,数据适宜进行因子分析(KMO=0.742,Bartlett球形检验结果显著 sig.=0.000)。采用斜交旋转(Direct Oblimin) 自然归类出特征值大于1的4个因子,累计解释总变异差百分比为52.821%(表2)。问卷各题项简要内容和各题项在4个因子上的负载量以及因子命名见表3。

表2 因子特征值及方差百分比

表3 因子结构及负荷

因子1包含3个题项,即题项1“专业术语表达的清晰性”、题项2“引用原词原话”和题项3“汉语无对应词或对应词不熟悉”。其中,题项1指讨论专业问题时使用外语专业术语表达更清楚;题项2指引用外语人名、地名、谚语等原词原话以保持原汁原味;题项3指汉语中无对应词或对应词不为人熟悉。三个题项均是出于语言现实本身而使用汉语-外语混杂表达,故将此因子命名为“语言现实动机”。

因子2包含3个题项,即题项13“心理距离远近”、题项15“教师的影响”和题项12“回避第三人”。其中,题项13指基于双方的角色关系亲近或疏远对方;题项15指受外语教师语言混杂表达的影响在同学群体内也如此使用;题项12指不让在场的第三人听懂,不想让第三人参与谈话。三个题项主要涉及说话人对自我、对交谈对方、对交谈双方之外的第三方以及对交谈所处群体的身份认知,属于心理因素驱动而使用语言混杂表达,故将此因子命名为“心理动机”。

因子3包含4个题项,即题项4“避免尴尬禁忌”、题项7“简短易表达”、题项10“营造特定气氛”和题项6“个人习惯”。其中,题项4避免尴尬、禁忌和题项7英语缩写词比汉语更简短、更易表达两项内容属社会规约因素驱动使用汉语-外语混杂表达;题项10为营造特定气氛和题项6出于个人习惯两项内容意指说话人出于个人偏好而使用混杂表达。综合因子3的四个题项内容,将该因子命名为“社会规约与个人偏好”。

因子4包含4个题项,即题项11“避免汉语歧义”,题项8“耗费更少大脑加工”,题项9“练习外语词汇和表达”以及题项5“觉得时尚”。其中,题项11指出于解释说明,避免汉语歧义而使用外语混杂表达;题项8指相较于汉语,对外语表达更为熟悉,耗费大脑较少加工;题项9指为了练习外语词汇和表达以及题项5意指外语混杂表达是一种时尚,觉得很时髦。四个题项均表现为出于对外语语言的积极认知和学习的需要而使用外语混杂表达,故将此因子命名为“外语认知与学习”。同时,因子4中4个题项载荷均为负,说明题项与因子含义呈反向关系。结合相应题项具体内容的理解如汉语表达有时存在歧义,使用外语进行解释从而避免歧义;相较于汉语,外语表达耗费更少大脑加工以及外语混杂表达更时尚等,可以发现,就汉语-外语混杂表达动机而言,本研究调查对象认为在她们的校园日常交际中,汉语语言表达存在一定程度上的局限性而外语语言混杂表达有一定的便利性。

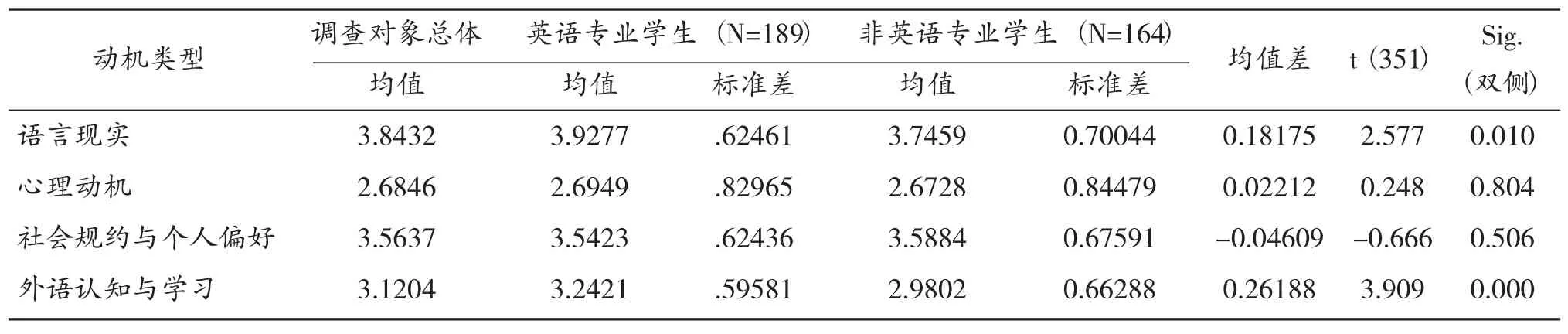

因子分析结果表明,高校外语学习者语言混杂动机类型主要有语言现实、心理动机、社会规约与个人偏好以及外语认知与学习四类。进一步考查英语专业学生和非英语专业学生在4种动机类型上的差异,均值统计与独立样本t检验结果见表4:

表4 高校外语学习者语言混杂动机差异

本部分问卷统计结果表明,调查对象的语言混杂动机中,语言现实、社会规约与个人偏好以及外语认知与学习的均值分数均超过3分,表明本研究的调查对象主要出于这三类原因而使用汉语-外语混杂表达。考查英语专业学生与非英语专业学生语言混杂动机差异,独立样本t检验结果显示,在语言现实(t=2.577,df=351,p=.010<0.05) 和外语认知与学习(t=3.909,df=351,p=.000<0.05) 这两个动机上,英语专业与非英语专业学生存在显著差异,这一结果表明,认为自己出于语言现实原因和外语认知与学习原因而使用语言混杂表达的英语专业学生显著多于非英语专业学生(均值语言现实-英语专业=3.9277>均值语言现实-非英语专业=3.7459;均值外语认知与学习-英语专业=3.2421> 均值外语认知与学习-非英语专业=2.9802)。此外,在语言现实动机层面,不论英语专业学生还是非英语专业学生其均值得分(均值语言现实-英语专业=3.9277,均值语言现实-非英语专业=3.7459)都高于其他三类动机的均值得分,说明语言现实原因是高校外语学习者使用语言混杂表达的普遍原因。另外需要注意的是,在外语认知与学习动机层面,英语专业学生均值得分显著高于非英语专业学生均值得分(均值外语认知与学习-英语专业=3.2421>均值外语认知与学习-非英语专业=2.9802),且英语专业学生的均值得分大于及格分3分。这一结果表明,英语专业学生受其语言认知和外语学习的影响,在解释说明、减少大脑加工、追求时髦时尚和练习词汇表达时更多地采用了外语-汉语混杂表达的形式,这与英语专业学生平时的外语语言接触、自身的专业背景以及她们自身的英语专业身份认知有着较大关系。由于英语专业课程多数为全英文授课,英语专业学生的沉浸式学习状态以及她们本身考证、过级的学习动力加之她们更多地接触国外语言和文化的影响,不少英语专业学生在前期访谈中都提及有过“表达汉语时卡壳”“脑子里突然蹦出英文”“觉得某些时候用英语表达会更酷”的经历,加之英语专业学生对其未来就业多数从事语言交流与语言服务相关行业有着相对清晰的认识,这一未来身份的认知使得英语专业学生更易将自身的专业学习尤其外语语言的运用与校园生活结合起来,从而更加注重外语词汇和表达的练习和使用,故而其外语认知与学习动机方面与非英语专业学生存在显著差异。

(三)民族认同状况

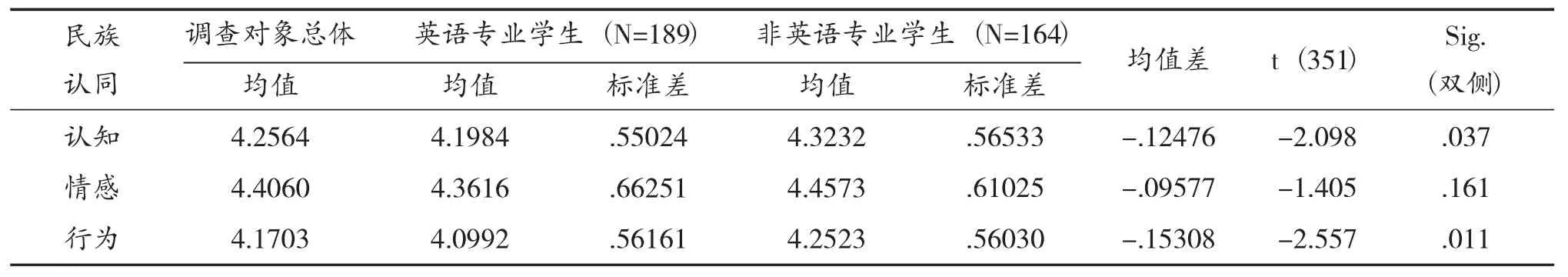

本部分主要从认知、情感、行为三方面考查高校外语学习者的中华民族认同。其中,认知方面主要考查高校外语学习者对中华民族语言、身份和文化的态度,题项内容包括:认为“汉语是中华民族的身份象征”“中华民族比国外民族更有特点”“中华民族是一个勤劳、勇敢、优秀的民族”“中华民族对世界发展有着不可忽视的作用”以及反向计分的题项“中华民族身份对我没有积极影响,会阻碍我将来的发展”和“当今社会外语学习比汉语学习更重要”。情感方面的问卷题项包括“认为自己是中华民族的一员并感到骄傲和自豪”“在国外遇到中国人会感到亲切”以及“远离华人群体会感到不踏实”。行为方面的问卷题项包括:希望能用外语“介绍和传播中华民族历史文化”“讲述中国故事和象征”“介绍中国经典著作”和“了解中华民族风俗习惯”“参与庆祝中华民族传统节日”“喜欢吃中国菜”以及反向计分的题项“愿意抛弃跟不上时代潮流的传统习俗”和“属于哈韩、哈日、哈美流行文化的一族”。民族认同状况问卷的整体信度(Cronbach α系数) 为0.855,其中认知、情感、行为三方面的问卷信度(Cronbach α系数)分别为0.674、0.630、0.740。调查对象总体的民族认同状况以及英语专业学生与非英语专业学生在认知、情感、行为这三个层面的民族认同差异对比见表5。

表5 高校外语学习者民族认同状况调查

统计结果表明,调查对象总体的民族认同在认知、情感、行为三个层面的均值得分均在4分以上(均值认知=4.2564,均值情感=4.4060,均值行为=4.1703),均超过及格分3分,这说明,从总体上看,本研究的调查对象对于中华民族语言、民族身份和民族文化认同均达到较高水平,说明就地方高校外语学习者而言,学生对中华民族有着较高的认同度。同时,情感层面的得分最高,说明调查对象对“自己是中华民族的一员并感到骄傲和自豪”的认可度较高,对于中华民族的族群归属感(“在国外遇到中国人会感到亲切”以及“远离华人群体会感到不踏实”)较强。需要注意的是,在中华民族认同的认知、情感和行为三个层面,调查对象的得分均值呈现出非英语专业学生得分均高于英语专业学生得分的情况(均值认知-非英语专业=4.3232>均值认知-英语专业=4.1984;均值情感-非英语专业=4.4573>均值情感-英语专业=4.3616;均值行为-非英语专业=4.2523>均值行为-英语专业=4.0992),且在认知和行为层面,独立样本t检验结果显示,非英语专业学生与英语专业学生的均值得分存在显著差异(t认知=-2.098,df=351,p=0.037<0.05;t 行为 =-2.557,df=351,p=0.011<0.05),表明非英语专业学生在中华民族认同的认知和情感层面的得分显著高于英语专业学生。这一发现表明,一方面,总体而言,高校外语学习者的中华民族认同度较高,具体表现为对中华民族通用语汉语、对中华民族身份、对中华民族族群均有较高的积极性认知;具备较高的民族自豪感和民族族群归属感;同时在行为上也表现为认可中华民族文化并有较强的意愿弘扬和传播中华民族文化。另一方面,需要注意的是,英语专业学生在中华民族认同的认知、情感和行为层面得分均值均低于非英语专业学生,且在认知和行为层面的差异具备显著性,这说明外语语言和外语文化的接触程度、外语语言能力、外语语言与文化的认知状况在一定程度上对英语专业学生的中华民族认同产生影响。因此,从高校教学层面而言,有必要加强对外语专业学生的引导,进一步增强其中华民族认同意识。

四、结论

本研究关注地方本科高校外语学习者在“一带一路”背景下的校园语言生活与民族认同状况,重点考查地方本科高校外语学习者日常交流中的语言混杂表达使用情况、使用动机及其民族认同状况。研究发现,就地方本科高校外语学习者而言,校园日常交流中使用汉语-外语混杂表达就总体而言不是十分普遍,但在现实交际情境下,学生使用了相对较多的语言混杂表达;同时,英语专业学生在总体上比非英语专业学生使用了更多的语言混杂表达,尤其在交际情境下,英语专业学生与非英语专业学生语言混杂使用情况具有显著差异。在语言混杂动机方面,本研究发现,地方本科高校外语学习者的语言混杂动机主要有语言现实动机、心理动机、社会规约与个人偏好动机、外语认知与学习动机四类,其中,语言现实动机是高校外语学习者使用语言混杂表达的普遍性动机;同时,英语专业学生相较于非英语专业学生呈现出更多的外语认知与学习动机倾向,表明英语专业学生受其语言认知和外语学习的影响在日常交流中使用了更多的汉语-外语混杂表达。在民族认同方面,地方本科高校外语学习者在中华民族语言、民族身份和民族文化认同层面均表现出较高的认同度,但需要注意的是,英语专业学生在认知、情感和行为层面对中华民族的认同度均低于非英语专业学生,且在认知和行为层面的差异显著,因此,有必要对外语专业学生加强引导教育从而强化其中华民族认同意识。