中亚造山带西段俯冲起始时限及机制探讨

2021-05-13杨高学李永军司国浩佟丽莉王祚鹏

杨高学,李永军,司国浩,李 海,佟丽莉,王祚鹏

(1.长安大学 地球科学与资源学院,陕西 西安 710054; 2.长安大学 西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室,陕西 西安 710054; 3. 长安大学 地质工程与测绘学院,陕西 西安 710054)

0 引 言

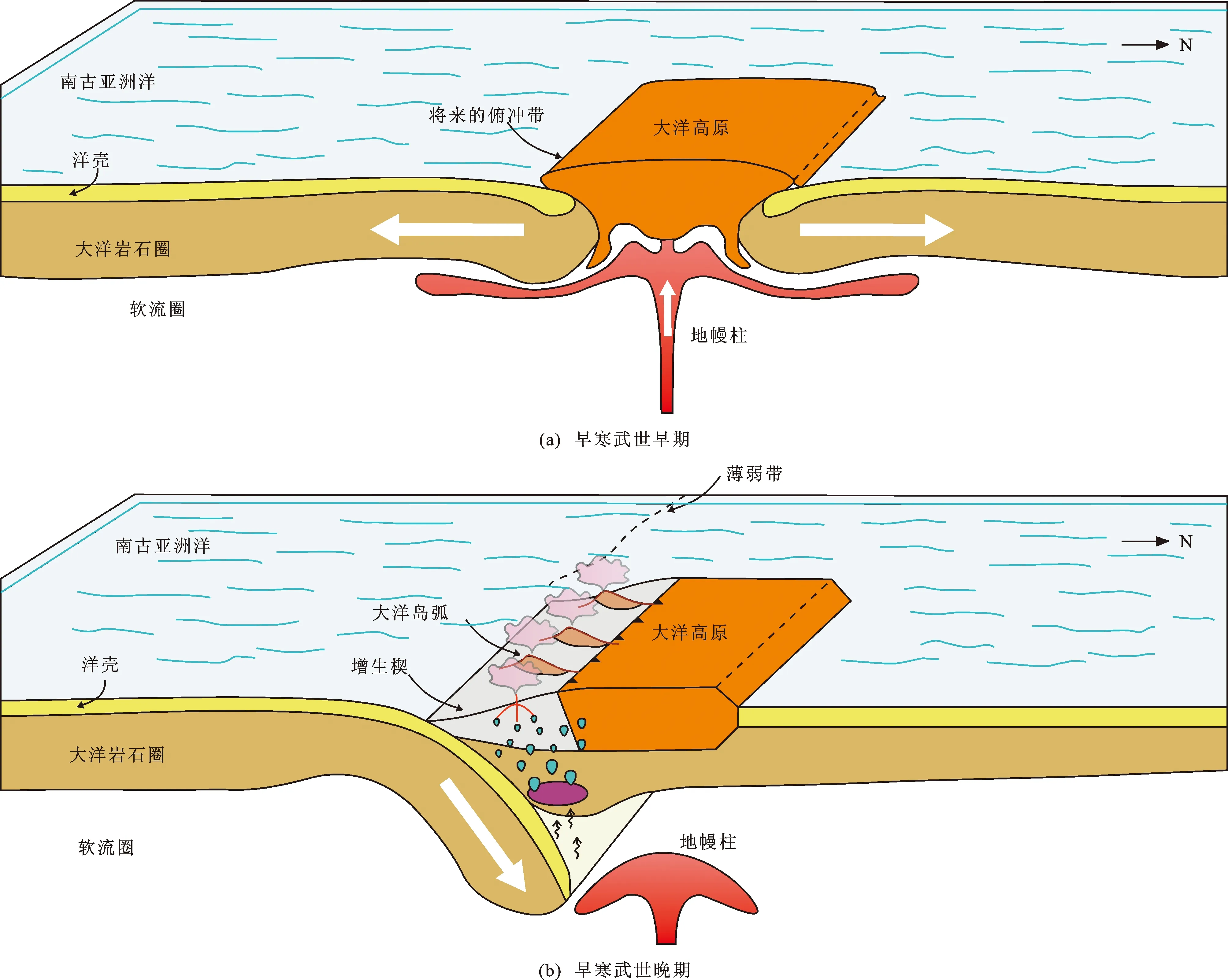

板块俯冲起始是当代固体地球科学的重大前沿领域之一,主要包括俯冲起始时限和机制两个关键科学问题[1-6]。板块俯冲的起始时限可以是全球尺度,也可以是局部。就全球尺度板块构造起始时限而言,几乎覆盖了整个地球历史,从冥古宙到元古宙末期,但绝大多数研究者认为起始时限在太古宙[7-10]。最新研究认为,板块构造演化是分阶段的,并不是匀速和简单旋回的[11-13]。板块俯冲起始机制是板块构造理论面临的另一个更重要难题[14-15]。在过去的近半个世纪里,学者们通过野外调查、年代学和岩石学研究、动力学数值模拟、高压实验等多种途径[16-28],试图探寻板块俯冲起始机制,但目前认为主要有自发和诱导两种模式[14,16,18-19]。自发俯冲指相邻板块之间在密度差的作用下由重力作用产生的俯冲起始,可能发生在地幔柱头周缘、转换断层及被动大陆边缘;而诱导俯冲主要指在外力挤压下产生的俯冲起始,主要包括俯冲极性翻转和俯冲迁移。地幔柱头周缘垮塌模型需要一个热的大规模地幔柱活动,地幔柱头引起大洋岩石圈垮塌,从而形成新的俯冲带。这个模型最初是由Ueda等基于二维数值模拟实验提出来的[29]。随后,Burov等通过热动力实验进一步证实地幔柱活动能够破坏大洋岩石圈并导致俯冲起始[30]。2015年,Whattam等在中美洲地区发现了一个非常好的地幔柱活动引起俯冲起始的天然实例[31],即晚白垩世的地幔柱活动,在加勒比海板块的西缘和南缘形成新俯冲带。此外,最新研究认为始新世卡斯卡迪亚俯冲带的形成也与地幔柱活动有关[32]。

1为Kynda;2为Kainar;3为Uchkel;4为古洛沟;5为黑英山;6为巴音沟;7为玛依勒;8为达尔布特;9为克拉玛依;10为Char;11为Kurai;12为Katun;图件引自文献[35]图1 中亚造山带构造划分简图及典型蛇绿混杂岩分布Fig.1 Simplified Tectonic Divisions of the CAOB and Distribution of Typical Ophiolitic Mélanges

中亚造山带(Central Asian Orogenic Belt,CAOB)是全球最大的增生型造山带之一[34-36](图1),也是全球显生宙大陆地壳生长最显著地区[37-46],位于西伯利亚板块、塔里木板块、华北板块和东欧板块之间,在形成过程、物质组成及构造样式等方面明显不同于阿尔卑斯—喜马拉雅碰撞造山带[47-49]。中亚造山带主要由一系列微陆块、岛弧、海山/大洋高原、增生杂岩及蛇绿混杂岩构成[34-35,50-53],其形成记录了新元古代—早中生代古亚洲洋(Paleo-Asian Oce-an,PAO)演化历程[54-55],而古亚洲洋演化过程中发育类似于西南太平洋的多岛洋体系[34-36]。随着研究的不断深入,在中亚造山带不断有不同时代的洋岛玄武岩被识别出来,并被认为形成于海山/大洋高原[56-64]。例如,在西伯利亚板块西南缘的Lake、Char及Kurai等蛇绿混杂岩中识别出不同时代具有洋岛玄武岩特征的玄武岩[59,65];在西准噶尔地区不同蛇绿混杂岩中发育寒武纪—晚泥盆世海山碎片和大洋高原组分[50,61-66];最新研究认为在中亚造山带东缘发育早白垩世鄂霍茨克大洋高原[67-68]。但前人研究主要集中在对不同时代和地域的蛇绿混杂岩和碱性洋岛玄武岩岩石学、年代学、地球化学及海山/大洋高原恢复等方面,而缺少对中亚造山带西段蛇绿混杂岩及海山/大洋高原的系统总结,更没有对与此密切相关的俯冲起始时限及机制进行深入探讨。基于此,本文对中亚造山带西段的蛇绿混杂岩及海山/大洋高原研究进展进行系统分析,并结合古亚洲洋的发展演化历程,探讨中亚造山带西段俯冲起始时限及机制问题,以期为中亚造山带发展演化研究提供新的资料和制约。

1 区域地质背景

中亚造山带规模巨大,西起乌拉尔,东至日本海,跨度达5 500 km,北接西伯利亚板块,南邻塔里木板块和华北板块,最宽处超过1 100 km,最窄处为500 km(图1)。它是古亚洲洋多阶段俯冲消减而形成的巨型造山带,记录了古亚洲洋的整个发展演化历程[33-36,43-46,50-55]。

中亚造山带西段在地理上主要包括俄罗斯西南部、哈萨克斯坦及吉尔吉斯斯坦东部、中国新疆北部地区,在地质上主要由东北部阿尔泰造山带、南部天山造山带和中部哈萨克斯坦山弯3个部分组成(图1)。东北部阿尔泰造山带位于西伯利亚板块西南缘,主要断裂呈NW—SE向展布,将其分为3个不同构造块体[69];出露地层主要有震旦系—寒武系的喀纳斯群浅变质陆源细碎屑岩和库卫群片麻岩、混合岩,夹少量片岩及斜长角闪岩等[70];岩浆活动以加里东期和华力西期中酸性侵入岩为主,而火山活动主要集中在泥盆纪[71-74]。南部天山造山带位于塔里木板块北缘及尼古拉耶夫—那拉提北断裂之南的中天山岛弧带及南天山缝合带[75-76],在其内部发育两条近乎平行的蛇绿混杂岩带,它们都形成于南天山洋[75],也有研究者认为其形成于晚古生代两个不同的洋盆[77-78];另外,在其内部发育(超)高压-低温变质岩,在榴辉岩和蓝片岩中获得一系列SHRIMP、Sm-Nd、Rb-Sr及40Ar/39Ar年龄,但其年龄范围跨度较大(422~291 Ma)[79-83]。中部哈萨克斯坦山弯从中国北天山及伊犁向西经巴尔喀什湖折向西北的西准噶尔地区呈马蹄形[84-85];山弯外部主要由微陆块和洋内弧在早古生代拼合而成[86],内部由准噶尔洋向哈萨克斯坦板块俯冲过程中形成的一系列晚古生代增生楔和岩浆弧构成[34-35];在整个哈萨克斯坦山弯中发育寒武纪—石炭纪蛇绿混杂岩及海山/大洋高原,主要集中在俄罗斯南部及中国新疆北部地区[56-64]。

2 蛇绿混杂岩特征

中亚造山带西段蛇绿混杂岩广泛发育,主要分布在南天山、中国北天山、西准噶尔及阿尔泰造山带内部(图1),时代跨度大,从新元古代到早石炭世均有出现[50-51]。但总体上,年龄较老者分布在哈萨克斯坦山弯的北翼外侧[87-88],而最老者位于西伯利亚板块南缘、具有俯冲带性质的Dunzhugur蛇绿混杂岩(年龄为1.02 Ga)[49]。另外,在西准噶尔地区玛依勒蛇绿混杂岩中,Yang等在辉长岩中获得锆石U-Pb年龄为(572.2±9.2)Ma[57],属于新元古代晚期,该年龄是准噶尔乃至新疆北部地区报道的最古老蛇绿混杂岩年龄。这些蛇绿混杂岩的物质组成基本一致,主要为地幔岩部分的纯橄岩、二辉橄榄岩,组成洋壳的辉石岩、辉长岩、斜长花岗岩、玄武岩、安山质玄武岩、硅质岩、灰岩和碎屑岩等,缺失典型席状辉绿岩墙(图2)。在野外,各个岩石单元被构造强烈肢解改造,与其他岩石混杂堆积,它们之间大多数为构造界面,发育典型的岩块-基质构造。

在地球化学方面,蛇绿混杂岩中基性岩可明显分为两组。一组为洋中脊玄武岩型,属于拉斑系列,富集大离子亲石元素,亏损高场强元素,显示明显的Nb、Ta负异常,具有俯冲带相关信息,即可能形成于俯冲有关环境[89-91]。另一组为洋岛玄武岩型,属于碱性玄武岩系列,轻稀土元素强烈富集,无明显Nb、Ta负异常,并与典型的洋岛玄武岩类似,可能形成于海山/大洋高原环境[50,56-58],它们主要发育在南天山吉尔吉斯斯坦境内的志留纪—泥盆纪Kynda、Kainar及Uchkel蛇绿混杂岩[92],南天山中国新疆境内的早石炭世古洛沟[93]及晚泥盆世黑英山[77]蛇绿混杂岩,中国北天山早石炭世巴音沟蛇绿混杂岩[94],西准噶尔晚志留世玛依勒、晚泥盆世达尔布特及晚泥盆世克拉玛依蛇绿混杂岩[50,56-58,95],东哈萨克斯坦早古生代Char蛇绿混杂岩[88],阿尔泰造山带的晚新元古代Kurai和早—中寒武世Katun蛇绿混杂岩[96]。

3 海山/大洋高原特征及分布

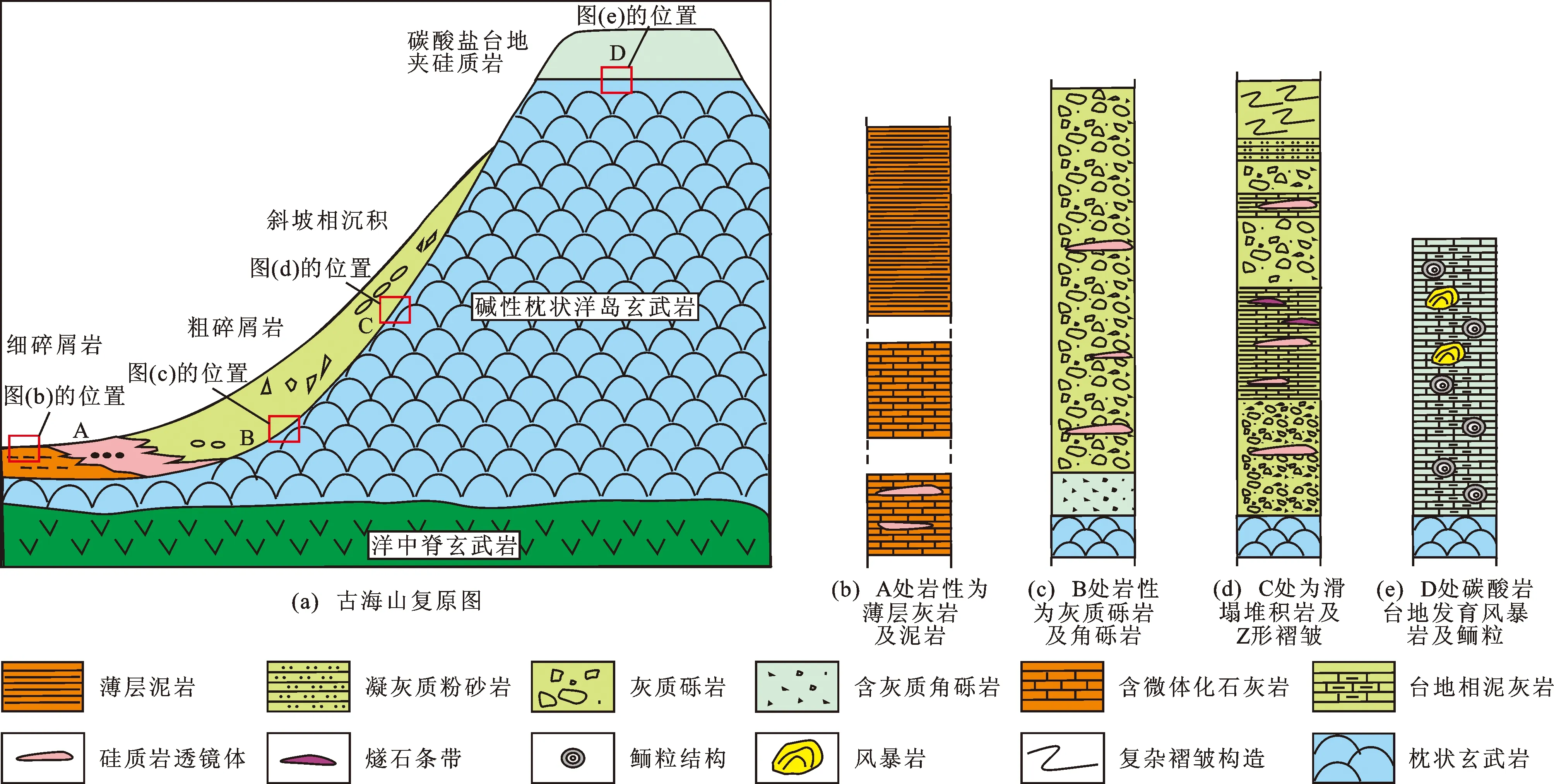

中亚造山带西段蛇绿混杂岩的物质组成复杂。各个蛇绿混杂岩中除了正常洋壳的主要组成之外,还发育枕状玄武岩、火山角砾岩、礁灰岩、滑塌堆积岩、陆源碎屑岩等(图3),这是典型的海山岩石组合特征[97-99]。Kurai蛇绿混杂岩主要由古海山残片组成,岩石类型主要有枕状熔岩、火山角砾岩、层状和块状灰岩、灰质泥岩、凝灰质砂岩、硅质岩透镜体,灰岩含大量燧石结核,并夹叠层石和鲕状灰岩透镜体,局部发育同沉积Z型褶皱、滑塌构造等[88]。Katun蛇绿混杂岩总体与Kurai蛇绿混杂岩中古海山组成相似,主要岩石组成为玄武岩、灰岩、硅质岩、泥岩及砂岩。

图件引自文献[97]图2 中亚造山带西段蛇绿混杂岩综合柱状图Fig.2 Comprehensive Stratigraphic Columns of Ophiolitic Mélanges in the Western CAOB

图件引自文献[97],有所修改图3 中亚造山带西段古海山复原图及岩石组合特征Fig.3 Reconstruction of Paleoseamount and Rock Combination in the Western CAOB

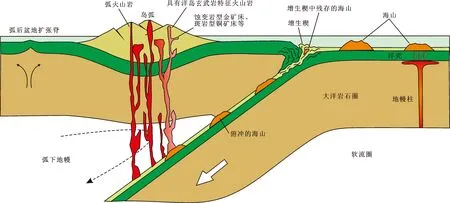

相对而言,绝大多数蛇绿混杂岩中海山/大洋高原单元发育不全。例如,西准噶尔地区克拉玛依、达尔布特和玛依勒蛇绿混杂岩中仅仅在局部可见少量的枕状玄武岩和灰岩等,基性岩具有洋岛玄武岩地球化学特征[50,56-58],中国北天山和南天山造山带内部的蛇绿混杂岩也有类似特征[60,77]。这可能与海山的发展阶段和规模[100-101]或俯冲-增生过程[102-104]有关。据不完全统计,在全球海底分布着超过125 000个高度在1 km以上的海山[105]。例如,发育在西北太平洋的皇帝—夏威夷火山岛链、西太平洋马里亚纳弧前海山省、东太平洋的科科斯群岛、印度洋北部的德干高原及90°E海岭等,都形成于地幔柱热点[106-107]。这些形成于大洋板内的火山岛链随着板块运动最终被带至俯冲带并与之发生相互作用,换而言之,可能大部分海山/大洋高原被带进了俯冲带。通过岩石学最新研究认为位于西准噶尔北部的塔城盆地可能是古老大洋高原的一部分[62],其形成时代为寒武纪—奥陶纪。因此,可以肯定的是在古亚洲洋整个发展演化历程中有大量海山/大洋高原发育[108](图4),就如同现今太平洋中的皇帝—夏威夷火山岛链、路易斯维尔海山链、沙茨基海隆、翁通爪哇大洋高原等,但是据仅存地质事实,目前对其规模不能做很好的制约。

图件引自文献[66]和[108],有所修改图4 古亚洲洋中海山/大洋高原分布Fig.4 Distributions of Seamount/Oceanic Plateau in the PAO

总体而言,古亚洲洋中海山组成与现今大洋中海山组成基本一致。其底部为洋底玄武岩,形成于大洋中脊;由于板内岩浆作用,在洋中脊玄武岩上部喷发形成海山的主体枕状玄武岩火山锥;随着火山作用的减弱直至熄灭,在火山锥的周围形成火山角砾岩、泥岩及滑塌堆积岩,而在顶部形成含硅质条带的鲕状灰岩(图3)。

4 讨 论

4.1 俯冲起始时限

板块俯冲起始是地球构造演化过程中的一个重要环节,要准确限定这个转化过程的时间,就需要研究俯冲起始的地质记录,即俯冲型蛇绿岩、变质底板和玻安岩[19-20,109-110]。学术界普遍认为,在洋中脊形成的蛇绿岩极少,而绝大部分都是与俯冲作用密切相关的俯冲型蛇绿岩[111],而俯冲型蛇绿岩形成的年龄代表的是主洋盆开始俯冲消减并在俯冲带上产生新洋壳的时间,即俯冲起始时限。最典型的例子如Izu-Bonin-Mariana和Tonga岛弧带[112-113],它们的弧前初始弧火成岩组合剖面基本一致,即底部均为似洋中脊型玄武岩,基底为俯冲型蛇绿岩,自下而上依次为地幔橄榄岩、辉长岩、席状岩墙,表明俯冲型蛇绿岩形成于俯冲起始阶段的弧前环境。这一模型也被誉为蛇绿岩形成的初始俯冲定律(Subduction Initiation Rule)[109],因此,理解蛇绿岩的属性和构造内涵对俯冲起始的研究至关重要。变质底板与蛇绿岩的演化有着密切关系,已有研究表明大多数变质底板岩石的冷却年龄与相关蛇绿岩地壳岩石的结晶年龄接近[114-115]。因此,变质底板的出现是蛇绿岩形成并就位于俯冲起始阶段的关键证据[116-117]。但到目前为止,关于变质底板形成的根本机制仍存在很大争议[118-119],如变质底板以何种方式折返到地表仍不明确。玻安岩是一种高镁硅饱和岩,多被认为是弧前环境的标志岩石,可能是在俯冲起始阶段具有异常高热流值的地幔楔部分熔融产物[19,120-121]。但实际上,在岛弧、裂谷和洋中脊等环境中也有玻安岩发育[122-124]。

中亚造山带发育无数条蛇绿混杂岩带,总体上从北往南年龄逐渐变年轻,其西段也有类似趋势(图5)。西伯利亚南缘的Shaman蛇绿岩中斜长花岗岩、玄武岩和辉长岩锆石U-Pb年龄分别为(971±14)、(939±11)和(892±16)Ma[125];俄罗斯西南部的Kurai和Katun蛇绿混杂岩形成时代分别为(598±25)Ma[87]、550~530 Ma[88],蒙古西部的Dariv和Khantaishir蛇绿混杂岩形成时代分别为(571±4)、(568±4)Ma[126],向南进入中国西准噶尔地区,玛依勒蛇绿混杂岩中辉长岩锆石U-Pb年龄为(572.2±9.2)Ma[57]。寒武纪—泥盆纪蛇绿混杂岩主要分布在中亚造山带西段中部的蒙古南部[126]、中国西准噶尔和东准噶尔[56-57,127-128]、中国北山地区[129],相对而言泥盆纪蛇绿混杂岩主要分布在准噶尔地区,主要组成为超基性岩、玄武岩、辉长岩及远洋沉积物等。石炭纪—二叠纪蛇绿混杂岩相对较少,主要发育在天山和北山地区[93,130],如早石炭世巴音沟[94]、古洛沟[93]及晚泥盆世黑英山[77]蛇绿混杂岩等。如前文述及,这些蛇绿混杂岩中基性岩除少数具有碱性洋岛玄武岩类似的特征[50,66]外,绝大多数具有俯冲型蛇绿岩的地球化学属性[49,51,131]。在变质岩方面,在西伯利亚南缘Nurundukan和Shaman地区的蛇绿混杂岩中发现有角闪岩和麻粒岩岩块,其变质时代分别为(905±30)Ma[132]和(918±15)Ma[133],这也是中亚造山带目前报道的最老的、与俯冲事件相关的变质年龄,向南变质时代逐渐变年轻,例如在唐巴勒蛇绿混杂岩中发育蓝片岩,其发生变质的时代为中奥陶世[80]。目前没有关于最古老玻安岩的相关报道。这些蛇绿混杂岩和变质岩的时代及属性表明,古亚洲洋至少在约1.0 Ga之前打开,新元古代早期在古亚洲洋北部发生俯冲起始,并逐渐向南发展,而在中国西准噶尔地区有早寒武世发生俯冲起始的蛇绿混杂岩、变质岩及岛弧岩浆岩记录[134-136]。古亚洲洋在经历长达约800 Ma演化后,在晚二叠纪—早三叠世最终关闭。

4.2 俯冲起始机制

随着板块构造理论的提出,对于板块俯冲起始的研究也由来已久。目前,关于俯冲初始化的机制存在多种模型和假说,主要包括:转换断层转化和破碎带追踪[25,137-138];扩张中脊的翻转[139-140];地幔柱-岩石圈相互作用[29-32];被动大陆边缘垮塌[141-142];俯冲极性翻转和迁移[143-144];行星撞击事件[145-146];小规模亚岩石圈地幔对流[147];岩石圈含有较多的游离水[148]。但实际上这些模型和假说仅能解释不同区域观察到的现象。根据其驱动力来源的不同,这些模式主要可以分为两类,即自发俯冲起始和诱发俯冲起始过程[14]。

中亚造山带被认为是全球最大的显生宙大陆增生区[33-34],是由大量增生杂岩、岩浆弧、蛇绿混杂岩、海山/大洋高原及微陆块等构成的复杂拼贴体[50,66,149-154],是古亚洲洋长期俯冲消减的产物。古亚洲洋演化呈现多洋盆、多俯冲带、多向汇聚复式增生造山特征[35-36],并伴有洋中脊俯冲、板片后撤、海山/大洋高原俯冲-增生过程[50,66,149-150]。这种不同属性块体的俯冲、碰撞、增生会产生一系列地质效应[155],诸如海山俯冲诱发地震,抑制岛弧岩浆作用,引发岛弧区构造变形等(图6)。另外,大洋高原或岛弧等在碰撞拼贴过程中可能会导致俯冲极性翻转和跃迁[156]。例如,位于西南太平洋的翁通爪哇大洋高原的南向俯冲,导致俯冲通道阻塞,引起俯冲极性翻转,即在翁通爪哇大洋高原南侧形成向北俯冲的新几内亚俯冲带[157]。此外,通过对班公—怒江蛇绿混杂岩带的研究,最新发现在中生代特提斯演化过程中存在早—中侏罗世大洋高原与羌塘地体碰撞导致俯冲带发生跃迁的事实,即在大洋高原后缘形成新的俯冲带[158]。

图件引自文献[50],有所修改图6 西准噶尔地区海山俯冲-增生过程简图Fig.6 Sketch of Seamounts Subduction and Accretion in West Junggar Area

图件引自文献[160],有所修改图7 西准噶尔地区大洋高原导致俯冲极性翻转和跃迁简图Fig.7 Sketches for Oceanic Plateau Causing Subduction Polarity Reversal and Transition in West Junggar Area

中亚造山带西段发育不同时代海山、大洋高原及大洋岛弧[50,62,159-160],随着俯冲的进行,它们最终被带到海沟,发生俯冲和增生。规模相对较小者,可能全部被带进俯冲带;但规模较大的海山/大洋高原阻塞俯冲通道,导致俯冲极性翻转和跃迁(图7)。西准噶尔地区塔城盆地两侧发育不同时代的岛弧带,更为重要的是,蛇绿混杂岩中辉长岩、块状玄武岩和枕状玄武岩显示具有洋岛玄武岩、富集型洋中脊玄武岩、正常型洋中脊玄武岩的地球化学特征[62],这很可能与塔城大洋高原俯冲-增生过程密切相关,需要深入研究。另外,研究发现哈萨克斯坦山弯构造的形成是俯冲板片的不对称后撤和塔里木、西伯利亚板块阻挡共同作用的结果[84]。但没有相关研究进一步揭示俯冲板片为什么会发生不对称后撤。实际上,这很可能是海山/大洋高原俯冲-增生打破了原来俯冲带的“平衡”,导致不协调俯冲及板片后撤,基于上述机制的共同作用,形成了现今的哈萨克斯坦山弯构造。这与Izu-Bonin-Mariana岛弧带因北部小笠原海底高原和南部卡洛琳高原的俯冲发生变形极为相似。

目前,普遍认为大洋高原是地幔柱活动的结果[156,161],如现代大洋中的翁通爪哇、克尔盖朗、加勒比海大洋高原及沙茨基海隆均与早白垩世地幔柱活动有关。中亚造山带中大量发育的海山/大洋高原也是不同时代、不同规模地幔柱活动的结果[56-59]。而这些热的地幔柱头与大洋岩石圈相互作用,不断热侵蚀大洋岩石圈底部,最终使得其由于重力失衡而发生俯冲起始。Yang等认为西准噶尔地区在早寒武世早期的俯冲起始是同期地幔柱活动诱发的(图8)[134],类似的俯冲起始机制在华北板块东部[162]、中美洲地区的加勒比海[31]和卡斯卡迪亚俯冲带[32]也有报道。需要指出的是,随着地球逐渐冷却,岩石圈强度变大变厚,地幔柱诱发俯冲起始难度变大[15]。因此,在古亚洲洋发育早期阶段,地幔柱诱发俯冲起始应为主导机制,而在后期应多为俯冲极性翻转和迁移,当然也应有转换断层转化、扩张中脊翻转、被动陆缘垮塌等引发俯冲起始,这些需要后续工作进行深入研究。

图件引自文献[134],有所修改图8 古亚洲洋南部早寒武世地幔柱诱发俯冲起始模式Fig.8 Subduction Initiation Models Induced by Early Cambrian Mantle Plume in the Southern PAO

5 结 语

(1)中亚造山带西段蛇绿混杂岩物质组成基本一致,包括超镁铁质岩、基性侵入杂岩和基性熔岩以及海相沉积物等。各个岩石单元被构造肢解改造,发育典型的岩块-基质构造。在地球化学上,蛇绿混杂岩中基性岩可明显分为洋中脊玄武岩型和洋岛玄武岩型。

(2)蛇绿混杂岩中除了上述典型的蛇绿岩组分外,大多发育典型的海山岩石组合,即枕状玄武岩、火山角砾岩、礁灰岩、滑塌堆积岩、陆源碎屑岩,局部发育同沉积Z型褶皱、滑塌构造等。总体而言,古亚洲洋中海山组成与现今大洋中海山基本一致。

(3)中亚造山带西段蛇绿混杂岩和变质岩的时代、属性及空间分布,表明古亚洲洋俯冲起始时限不晚于新元古代早期,位置应在西伯利亚南缘,并逐渐向南发展。西准噶尔地区俯冲起始时限为早寒武世,并有蛇绿混杂岩、变质岩及岛弧岩浆岩记录。

(4)中亚造山带西段发育不同时代海山/大洋高原,可能阻塞俯冲通道,导致俯冲极性翻转和跃迁,从而发生俯冲起始,即形成新的俯冲带。但在古亚洲洋发育早期阶段,地幔柱诱发俯冲起始为主导机制。

(5)虽然在中亚造山带中不断有海山/大洋高原被识别出来,但是其规模和分布都还不清楚,从而制约对其俯冲地质效应研究。另外,目前对于古亚洲洋的研究主要集中在显生宙以来的俯冲-增生过程,而没有关注其早期演化,更没有探讨古亚洲洋俯冲起始时限和机制问题。当然,板块俯冲起始是当代固体地球科学的重大前沿领域之一,更是板块构造理论面临的一个重要难题。因此,需要地质学家共同努力去揭秘古亚洲洋的前世今生,破解板块俯冲起始的奥秘。

谨以此文庆祝长安大学七十周年华诞,祝愿母校乘风破浪,再创辉煌!七十个春夏秋冬,培育桃李满园;七十载风雨兼程,造就无数栋梁;是您开启了我的地学之门,是您培养了我的地学思维,是您赋予了我前进的动力!忆往昔,伯声像旁,雁博园前,育才路边,母校的一草一花,同学的一言一行,老师的一颦一笑,仍记忆犹新!地质楼的教室紧挨着成片柿子树,上课时同学们总要讨论窗外的柿子多么香甜,有天晚上和同学好不容易摘了几个回来,特意放被窝珍藏了好些天,拿出来时却已经坏了,最终还是没有尝到是涩是甜,但是现在每每路过那里,心里总是甜甜的。冬天的早上,总是想赖床不想上课,但是有个妈妈般的阿姨不会让你如愿以偿。无论你是谁,只要发现上课期间还在床上,直接把被子掀掉,督促你上课,大家都“怕”她了,慢慢习惯了,反倒很尊重她,现在想起来,心里还是暖暖的。在《地球科学概论》课堂上,老师深入浅出地分析了莱伊尔的“现在是认识过去的钥匙”这一著名原理,同时简要讲解了具有中国特色的五大构造学派发展及成就。但是没有人作笔记,老师便说:“你们的脑袋都能记住?都能掌握?但我还是相信好记性不如烂笔头,希望大家要养成记笔记的好习惯!”我记住了老师的话,并坚持了下来,受益终生。饮水思源,作为母校的一员,我衷心感谢母校的培养,也将为母校的建设和发展贡献自己的下半辈子!回顾过去,我无比幸运;展望未来,我信心十足!相信母校的七十周年华诞将成为承前启后、继往开来和开拓创新的新起点!