阿拉善地块南缘构造活动特征与青藏高原东北缘向外扩展的最新边界

2021-05-13郑文俊张博譞袁道阳张逸鹏俞晶星张冬丽毕海芸刘炳旭杨敬钧

郑文俊,张博譞,袁道阳,陈 干,张逸鹏,俞晶星,张冬丽,毕海芸,刘炳旭,杨敬钧

(1. 中山大学 地球科学与工程学院,广东 广州 510275; 2. 中山大学 广东省地球动力作用与地质灾害重点实验室,广东 广州 510275; 3. 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),广东 珠海 519082; 4. 中国地震局地质研究所 地震动力学国家重点实验室,北京 100029; 5. 兰州大学 地质科学与矿产资源学院,甘肃 兰州 730000)

0 引 言

关于青藏高原东北缘与北部阿拉善地块之间的关系,多年来一直是地学界研究青藏高原边缘隆升和向北东方向扩展关注的重要科学问题。而研究和争论的焦点主要包括了两个方面:一是关于阿尔金走滑断裂向东延伸的问题,重点关注阿尔金断裂向东延伸是进入了阿拉善地块南缘,还是终止于河西走廊西端,这也是青藏高原北部变形所关注和争论的焦点[1-11];另一方面是青藏高原向北东方向扩展的模式,是逐步分阶段向北东方向挤压推覆[3,12-15],还是准同期地发生了高原边缘的隆升[16-21],或是青藏高原与阿拉善地块间通过不同构造形态逐步转换和扩展[7-10,22-27]。而造成上述争论的主要问题是阿拉善地块南缘构造的新活动特征、运动方式和形成机制不太清晰。

一种观点认为阿拉善地块南缘一系列构造是阿尔金断裂东延部分。Tapponnier等通过对青藏高原东北缘主要走滑断裂晚第四纪滑动速率的总结分析认为,高原边缘往往是以沿边界走滑断裂的高速滑动为主要特征,阿尔金断裂一直向北东方向延伸进入蒙古地区,且主要为走滑特征[3,28],这一观点得到了多位学者的支持和认可[4-5,29-32],同时也是“大陆逃逸”假说的一个重要证据。而Darby等通过对基岩断层面擦痕等的分析认为,阿尔金断裂在渐新世—中新世进入阿拉善地区,且一直向东延伸到雅布赖及东部[2],这一结果也得到了Webb等的认同[33]。这些学者研究的一个共同点就是认为阿尔金断裂向北东方向延伸进入到阿拉善地块南缘。但也有学者认为,阿尔金断裂并没有向东延伸,而是终止在河西走廊西端,其对阿拉善地块的影响有限。例如,Burchfiel等均认为阿尔金断裂在更新世之前没有延入阿拉善地区,其走滑分量多数转换到祁连山地区,导致了柴达木盆地的褶皱变形和祁连山的隆起,并转换到一系列从阿尔金断裂逐渐分出的逆冲和走滑断裂上[1,11,34-36]。这一观点得到了现今GPS观测得到的沿阿尔金断裂断层滑动速率及地质速率的支持。Zhang等利用GPS及晚第四纪地质速率的综合分析认为,阿尔金断裂尾端祁连山的隆起、山间盆地变形及一系列逆冲断层共同吸收和转换了阿尔金断裂尾端的走滑速率,阿尔金断裂没有延伸进入阿拉善地块内部,而是终止于河西走廊西端的宽滩山一带[7-8]。河西走廊中西部北侧阿拉善地块南缘的一系列断裂表现为逆冲性质[9,23],且地貌发育和演化的形态也表现出逆冲断裂控制着山体隆起的特征[37-39]。以上问题主要的焦点是阿拉善地块南缘断裂的运动性质,前者主要是从遥感影像解译入手,而后者是通过断层两侧断错地貌定量研究,对断层运动性质进行厘定。

另一种观点认为,青藏高原向北东方向扩展形成了目前阿拉善地块南缘的构造形态和运动特征,也形成了高原新的扩展边界,但在时间进程上存在不同的认识和分歧。早期研究认为,青藏高原向北东方向生长的边界是一直变化的,不断向北东方向扩展和延伸[3,12-15]。近年来,这一观点受到了一些新成果和新证据的挑战。低温热年代学、新生代地层及构造变形等的研究结果和证据表明,印度板块和欧亚板块碰撞后的一段时间内,青藏高原在平面上已初步达到了现今的规模[16-18,34-36,40-41],直至10~5 Ma,包括祁连山、河西走廊在内的高原边缘发生了准同期的隆升和变形[14,16,19,42-45],而高原边缘部分低山或是前缘隆起可能稍晚一些形成的[9,20-21,27,46-48],高原扩展的前峰目前已经越过了河西走廊到达阿拉善地块南缘[9-11]。

以上讨论和争议中,关于青藏高原东北缘构造的最新活动和扩展边缘虽然都有了预测和初步限定,但什么样的机制控制着青藏高原的向外扩展和延伸?最新边界的形态、运动特征及位置均存在不一样的认识,而阿拉善地块南缘最新构造活动的几何图像和运动特征是解决和回答上述问题和争议的关键。近年来,诸多学者针对河西走廊北部阿拉善地块南缘的构造新活动特征开展了大量调查和研究工作,在完善该区域构造活动几何图像和定量获取主要断裂的运动性质等方面取得了诸多进展和新认识,不仅完善了青藏高原东北缘及阿拉善地块南缘构造活动几何学图像及运动学特征,同时也提出和初步建立了青藏高原向北东方向扩展的时序和模式,指出青藏高原扩展的前锋已经越过河西走廊。本文是该区域构造新活动性研究结果的一个总结,也是对构造最新活动与青藏高原东北缘构造隆升和扩展响应过程的一个综述和解释。

1 阿拉善地块南缘及邻区的活动构造几何图像及运动特征

阿拉善地块南缘是稳定的华北地块区与新生代以来构造变形强烈的青藏高原地块区的交互部位,包括了祁连山造山带、河西走廊前陆盆地及相对变形较弱的阿拉善地块南缘造山带(图1),各区域受青藏高原向外扩展的影响,构造活动性质差异明显。本文分别对祁连山—河西走廊地区和阿拉善地块南缘近年来活动构造几何图像及运动特征研究成果和进展进行了总结。

1.1 祁连山—河西走廊地区

祁连山—河西走廊地区是青藏高原东北缘的主要组成部分,也是以往认为的青藏高原最前缘,其构造几何图像和运动特征是研究和探讨高原边缘构造变形的关键。以往的研究结果指出,祁连山—河西走廊地区晚新生代以来发育有不同规模、不同性质的构造,控制着青藏高原东北缘的构造格局、地貌特征及灾害分布[3,22,24-25,30,49-51]。近年来,很多学者以活动构造定量研究为基础,对祁连山—河西走廊地区开展了诸多研究工作,在完善该区域活动构造几何图像及运动特征的基础上,总结提出了该区域活动构造的基本框架,指出在平面上该地区发育3组不同走向的活动断裂或断裂带[24-25,52](图1):第一组为近EW向或NEE向断裂或断裂带,如阿尔金断裂、祁连—海原断裂、香山—天景山断裂等一系列规模较大的走滑断裂,特别是阿尔金断裂和祁连—海原断裂,构成了高原边界的控制性断裂,在运动性质上这组断裂以左旋走滑运动为主,滑动速率表现为中段速率高而稳定,向两端逐渐减小的特征[7-8];第二组为NWW向断裂,主要发育于祁连山内部两条边界走滑断裂之间、河西走廊两侧的强烈变形地区,如祁连山内部的昌马—俄博断裂、祁连山北缘断裂、河西走廊内部及北侧的嘉峪关断裂、嘉峪关黑山断裂、合黎山南缘断裂、龙首山断裂等,这组断裂以逆冲为主,单条逆冲断裂的逆冲滑动速率为0.5~1.0 mm·年-1,甚至更低[8-11,22-24,26-27,49,51];第三组断裂呈NNW向,在祁连山南侧分隔了柴达木盆地与陇中盆地(西宁—兰州盆地),如鄂拉山断裂、日月山断裂等,这组断裂以右旋走滑为主[22,24,49]。在这3组断裂的控制下,青藏高原东北缘的祁连山呈现出山体两侧向山前盆地双向逆冲,山体内部发育走滑断裂,走滑断裂在端部转换为地壳缩短的新模式[24-25,52-53]。

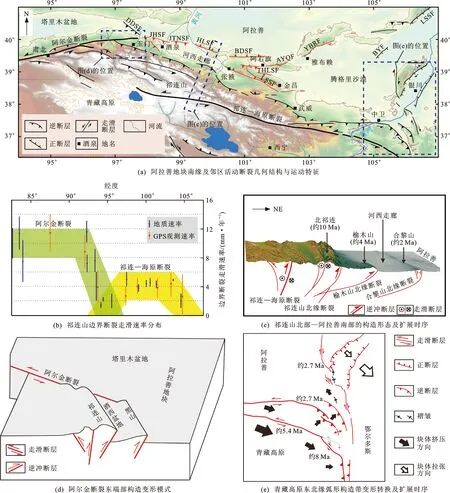

图中断层分布引自文献[24]、[25]、[30]和[49],有所修改图1 阿拉善地块南缘及邻区活动断裂与强震分布Fig.1 Distributions of Active Faults and Strong Earthquakes in the Southern Alashan Block and Its Adjacent Regions

断层滑动速率特别是晚第四纪以来的滑动速率,是断层最新运动特征的一种表现,同时也反映了区域动力学的主要特征。Zheng等基于断裂晚第四纪滑动速率及现今GPS观测速率,建立了青藏高原东北缘祁连山主边界走滑断裂的运动转换模式[8]。两条主要边界断裂(阿尔金断裂和祁连—海原断裂)上的滑动速率变化及分布特征显示:阿尔金断裂东端部滑动主要是通过祁连山内部隆起及两侧新生代盆地变形引起的缩短来吸收和转换的;祁连—海原断裂的低滑动速率及沿断裂运动学特征表明断裂尾端的陇西盆地变形及六盘山隆起是断裂左旋走滑速率的主要吸收和转换方式;同时,阿尔金断裂东端与祁连—海原断裂西端构成了一个巨大的挤压阶区,导致了祁连山西段的地壳挤压缩短,青藏高原向外存在扩展的趋势。这一结果在后续的新构造变形、活动构造、构造地貌特征等研究中也得到了证实[9-11,23,38-39,44,46-48,54-57]。

1.2 阿拉善地块南缘

阿拉善地块位于青藏高原东北缘河西走廊以北,传统意义上认为青藏高原的隆升和扩展没有影响到其内部,该地区构造活动非常微弱[29-30]。国内外以往研究也一直认为,构造变形强烈、历史地震频繁的祁连山北缘是青藏高原向北东方向扩展的最前缘,祁连山北缘断裂是青藏高原东北缘边界的逆冲推覆带,河西走廊盆地则是逆冲推覆前缘的前陆盆地[3,7,14-15,22,40,58-60](图1)。以往的研究认为,稳定的阿拉善地块不存在大规模的活动断裂,但近年来的研究结果显示,阿拉善地块南缘存在先存断裂的复活和新生活动断裂的发育[24,61]。通过大量的遥感图像解译和野外调查发现,在河西走廊以北的阿拉善地块南缘存在一系列的活动断裂,自西向东包括磴磴山断裂(DDSF)、嘉峪关黑山断裂(JHSF)、金塔南山断裂(JTNSF)、合黎山南缘断裂(HLSF)、北大山断裂(BDSF)、桃花拉山断裂(THLSF)、阿右旗断裂(AYQF)、雅布赖断裂(YBRF)等一系列NWW—近EW向展布的性质有所差异的断裂(图2、3)。这些断裂在地貌上保留有明显的新活动特征,部分还与历史地震活动有关[9-11,23,38-39,56,62-63]。

图(a)中,DDSF为磴磴山断裂,JHSF为嘉峪关黑山断裂,JTNSF为金塔南山断裂,HLSF为合黎山南缘断裂,BDSF为北大山断裂,THLSF为桃花拉山断裂,AYQF为阿右旗断裂,YBRF为雅布赖断裂,LSSF为龙首山断裂;图(a)中断层分布引自文献[9]~[11]和[24],图(b)引自文献[8],图(c)引自文献[9]和[24],图(d)引自文献[8]、[9]和[23],图(e)引自文献[24]和[64],有所修改图3 阿拉善地块南缘及邻区活动断裂运动特征与构造转换Fig.3 Kinematics and Tectonic Transformation of Active Faults in the Southern Alashan Block and Its Adjacent Regions

Zheng等基于宇宙成因核素定年(TCNs)得到被嘉峪关断裂断错的北大河高洪积阶地的形成年代为110~100 ka,并利用高精度差分GPS测量了断裂断错洪积扇上的位移,得到嘉峪关断裂晚更新世以来的逆冲滑动速率为(0.22±0.03)mm·年-1,使用同样的方法获得了金塔南山断裂晚更新世以来的逆冲滑动速率为(0.11±0.02)mm·年-1[23]。位于阿尔金断裂东端部近EW向的嘉峪关黑山断裂表现为逆冲性质[图2(a)],晚更新世晚期以来的逆冲滑动速率为(0.26±0.06)mm·年-1[62]。通过洪积扇面年代样品测试和陡坎测量,Zheng等给出了河西走廊中段北侧合黎山南缘断裂的洪积扇形成年代为20~10 ka,东段为30~20 ka,而其位移分布也是西低东高,并由此得到了该断裂不同段落的平均逆冲滑动速率为0.18~0.53 mm·年-1,呈现向南的逆冲[图2(b)][9]。而向东到了阿右旗一带,断裂大都具有0.1~0.2 mm·年-1的逆冲滑动速率,龙首山北缘断裂表现为向北的逆冲[图2(c)]。再向东以正断性质为主的雅布赖断裂[图2(d)],其垂直滑动速率为0.11 mm·年-1,部分段落还存在0.2~0.7 mm·年-1的左旋走滑速率[10-11]。综上所述,阿拉善地块南缘断裂的运动性质发生了变化,从西段的逆冲(部分有左旋性质)为主,到阿右旗县城以东表现为以正断为主(部分兼具左旋性质),预示着祁连山向北东方向的斜向挤压逆冲作用可能已经影响到了阿拉善地块南缘,不仅形成了新的活动特征,也可能对先存断裂的运动性质进行了改造[10-11,24]。

2 阿拉善地块南缘不同位置构造新活动特征与运动转换

受青藏高原向北东方向推挤和扩展的影响,其东北缘不同位置构造变形的特征和模式存在明显差异,阿拉善地块南缘不同位置也表现出不同的运动性质,最新研究也发现阿拉善地块南缘的构造存在复活和新活动特征[9-11,23,56-57,62-63](图2、3)。

前已述及,在祁连山—河西走廊地区西端,祁连山西段的隆起、逆冲断层和山间、山前盆地的褶皱变形,吸收和转换了阿尔金走滑断裂的大部分走滑分量运动[7-8][图3(b)]。阿尔金断裂上走滑速率的变化有两个关键的位置:一是甘肃阿克塞老县城附近开始到肃北县城一带,阿尔金断裂的走滑速率从约10 mm·年-1快速降低到4~5 mm·年-1,南祁连(党河南山)的隆起变形可能起到了关键作用[65];二是河西走廊西端的酒西盆地一带,阿尔金断裂的走滑速率自疏勒河口附近的约2 mm·年-1降低到了盆地内部红柳峡以西一带的1 mm·年-1以下,甚至更低,祁连山北缘和河西走廊内部一系列逆冲断层的逆冲速率、盆地中晚第四纪褶皱的缩短速率之和与其正好达到平衡,可能吸收和调节了阿尔金断裂东端部的走滑运动[24,62],而阿尔金断裂东端部的走滑速率到了宽滩山一带接近于0 mm·年-1[62]。位于阿尔金断裂东端部尾端近EW向展布的嘉峪关黑山断裂以及NWW向的磴磴山—塔尔湾断裂均表现为向北侧的阿拉善地块逆冲的性质[62,66-67],也进一步证明了阿尔金断裂的走滑终止于河西走廊西端的酒西盆地西北部的宽滩山一带[68],并没有向阿拉善地块内部延伸。

到了河西走廊中段北部,Zheng等对合黎山南缘断裂的研究结果表明,与山体延伸方向展布一致的山前断裂上的断错位移、滑动速率分布与山体现今的地貌形态具有较好的一致性,表明了合黎山南缘断裂的逆冲活动在合黎山隆升变形过程起着控制作用[9]。Bi等利用高分辨率影像立体相对获得的数字高程模型(DEM)数据,获取了沿断裂不同地貌面上的断错垂直位移分布,其特征与现代地貌类似,进一步揭示了合黎山南缘断裂的长期活动可能是合黎山隆起的主要控制因素[38]。同样地,定量地貌学研究也显示,合黎山前发育的仅有的一期裂点受构造因素控制,其形成可能与山体的抬升相关[39]。综合断裂滑动速率、定量地貌结果,推测其起始隆升时间为2 Ma左右[9,39]。结合前人研究获取的北祁连(约10 Ma)和榆木山(约4 Ma)等的起始隆升时间[27,44,48],可以推断青藏高原向北东方向持续扩展,并于2 Ma左右越过河西走廊抵达阿拉善地块南缘的合黎山一带[9,39][图3(d)]。

到了河西走廊中东段,其北侧发育有龙首山、桃花拉山、北大山、阿右旗、雅布赖等一系列断裂(图3)。龙首山南、北两侧发育有相向逆冲的断裂[69],控制着山脉的形成与隆升,最新研究结果显示,龙首山可能是河西走廊北侧最早形成和隆起的位置,其隆起时间略晚于中祁连隆起的时间,约为14 Ma[70]。而向北的桃花拉山断裂是一条近EW向断裂,整体表现以左旋走滑运动性质为主,伴有高角度的向北逆冲,晚第四纪以来的垂直滑动速率为0.1~0.3 mm·年-1,水平滑动速率为0.14~0.93 mm·年-1,向东的阿右旗断裂表现为正断走滑的性质[11]。雅布赖断裂以往被认为是继承了阿尔金断裂的走滑分量向东延伸[2],但最新地质地貌填图及测年获得雅布赖断裂西南段垂直滑动速率约为0.11 mm·年-1,断裂整体表现为正断性质,局部有走滑运动,全新世以来断裂活动强烈[10]。综合分析认为,由于祁连山晚新生代以来强烈挤压变形导致地壳缩短,同时对河西走廊—阿拉善南部一带产生向北东方向的推挤作用,造成阿拉善地块南部的先存构造活化[71-72],在桃花拉山断裂、阿右旗断裂以及雅布赖断裂等的共同调节作用下,有限地向东挤出[10][图3(c)],其挤压影响的前缘目前应该位于内蒙古阿右旗县城附近,其东北侧的阿右旗断裂、雅布赖断裂受青藏高原扩展影响较小。

而位于阿拉善、青藏高原、鄂尔多斯3个地块交汇位置的青藏高原东北缘弧形构造带一带,雷启云等通过地质填图、地貌测量和年代测定等方面的研究,确定这3个地块之间的三关口—牛首山断裂具有明显右旋走滑特征,其起始右旋走滑的时间约为2.7 Ma,多个地质体位错形成1 km水平位移,获得的断裂晚第四纪以来平均水平滑动速率约为0.35 mm·年-1[64]。综合沉积盆地及变形特征分析指出,第四纪初,受青藏高原北东向推挤和鄂尔多斯地块逆时针旋转的联合作用,三关口—牛首山断裂开始右旋走滑活动,形成了青藏高原东北缘弧形构造带扩展的最前缘边界[24,64,73][图3(e)]。

3 青藏高原东北缘有序向外扩展与最新边界限定

近年来,随着活动断裂定量研究工作的开展,综合前人的研究工作资料,丰富了阿拉善地块南缘及邻区的活动构造几何图像和运动特征(图1)。综合新生代构造变形、沉积盆地响应、盆山耦合及物源示踪、低温年代学、定量地貌学、活动构造及现代大地测量等的研究结果与约束,结合地球物理资料建立的深部结构,已初步建立了青藏高原东北缘向外有序扩展时序及模式,并确定构成青藏高原东北缘主体的祁连山,其不同位置隆起成山的时间和模式存在较为明显的差异[24,46-47](图4)。

GPS运动速率场为欧亚板块稳定框架下结果,数据引自文献[81];图中不同颜色的年龄数据为不同位置变形和隆升时间,是根据多个文献综合给出的,文献均已在正文中引用标注;图中断层引自文献[24]、[25]、[30]和[49],有所修改图4 青藏高原东北缘有序向外扩展与最新边界Fig.4 Phased Outward Expansion and the Latest Boundary in the Northeastern Tibetan Plateau

祁连山中部的快速隆升可能发生在16 Ma左右[47,74-76],这时祁连山中部开始形成真正地貌意义的高山,为北侧盆地提供物源[21,46,77];北祁连山约在10 Ma发生了快速隆升[21,44,46,77-79],祁连山北缘逆断层发育,河西走廊前陆盆地形态完全形成[21-22,40,80];而河西走廊盆地内褶皱变形的时间为4~3 Ma[27,40,47-48],河西走廊以北的合黎山约在2 Ma开始隆升[9,39],而在中东部地区,北侧的龙首山隆起成山的时间可能与祁连山中部相近或稍晚一些[68],向北的桃花拉山隆起时间根据断层垂直滑动速率推算为6 Ma[11]。在青藏高原东北缘弧形构造带的位置,海原断裂及其东端六盘山一带10 Ma左右开始的逆冲[20,80]导致了其东端部六盘山的快速隆升[45],大概在5.4 Ma海原断裂开始大规模左旋走滑,同时北侧的香山—天景山断裂开始逆冲[20,80],约2.7 Ma香山—天景山断裂开始左旋走滑,而其东北侧的三关口—牛首山断裂附近受挤压褶皱变形并发生断层性质转换,开始右旋走滑[24,69,82],形成青藏高原最新边界。

综合多方面的研究结果和认识,认为青藏高原东北缘向北东方向发生了有序扩展,形成现今青藏高原东北缘边界的构造和地貌格局,并在此基础上形成了时间先后的两个构造和地貌边界(图4):一是以祁连山北缘断裂带为主要边界构造的10 Ma左右形成的边界,这个时段祁连山北缘快速隆升形成高山,为河西走廊大规模提供物源,河西走廊前陆盆地形成,地貌上形成青藏高原扩展的边界,而后受青藏高原向北东方向挤压的影响,河西走廊内部后续发生一系列褶皱变形;二是河西走廊北侧以嘉峪关黑山断裂、金塔南山断裂、合黎山南缘断裂、龙首山北缘断裂、桃花拉山断裂及三关口—牛首山断裂为主体,形成于3~2 Ma的青藏高原扩展最新边界,此时在阿拉善地块南缘形成了一系列新生的活动断裂或发生了先存断裂的复活,构造运动性质发生改变,此时青藏高原东北缘边界已越过河西走廊,阿拉善地块南缘在青藏高原不断向北扩张的过程中,逐步成为青藏高原东北缘的最新组成部分。现今GPS观测和地震活动也反映出,在祁连山北缘及阿拉善地块南缘分别存在一个现今运动速率变化和中强地震活动的边界(图4)。

4 结 语

(1)近年来,对阿拉善地块南缘及邻区的活动构造调查和定量研究结果指出,以前普遍认为的稳定阿拉善地块发育有一系列规模不等、运动性质各异的活动断裂。这些断裂的走向与河西走廊南侧祁连山地貌和断裂构造走向一致,表现为阿拉善地块南缘地貌和构造边界。这些活动的断裂是青藏高原东北缘向外扩展过程中新生或先存断裂受青藏高原扩展影响复活的结果。

(2)综合活动构造、新生代变形、构造地貌、低温年代学、大地测量与现代地震活动的分布等资料和研究结果,可以清晰地构建祁连山—河西走廊—阿拉善之间的构造几何图像及运动特征。祁连山在新生代中晚期快速隆升成真正意义上的高山,成为青藏高原东北缘边界后,逐步向北东方向发生有序扩展,在10 Ma左右形成了以祁连山北缘断裂为主要边界控制构造的、完整清晰的青藏高原边界,河西走廊前陆盆地形成,在此后的一段时间内边界断裂活动强烈并控制着地貌边界的形成演化,河西走廊内部后续发生一系列褶皱变形。到了新生代晚期(3~2 Ma),青藏高原向北东方向的有序扩展越过了河西走廊,到达阿拉善地块南缘,形成以河西走廊北侧嘉峪关黑山断裂、金塔南山断裂、合黎山南缘断裂、龙首山北缘断裂、桃花拉山断裂及三关口—牛首山断裂等为主体的青藏高原扩展最新边界,阿拉善地块南缘逐步成为青藏高原东北缘的最新组成部分。至此,青藏高原东北缘的现今构造、地貌格局形成。

谨以此文庆祝长安大学七十周年华诞,祝愿母校积历史之厚蕴,为新时代中国高等教育更展宏图!1993年,第一次出远门的我,在火车上站了两天一夜,带着那么一点点第一次“坐”火车的兴奋和第一次到大城市的美好憧憬,迷迷瞪瞪中来到了西安,开始了四年的大学生活。记得开学第二天,同宿舍几位同学尝试着走出校门去看看,但只从教科书上知道斑马线和红绿灯的我们,硬是停留在了育才路口的十字路中心,看着堵在我们周围的车辆不知所措。现在每每去西安出差,只要到了育才路口就会想起那一幕,仿佛还是昨天。饮水思源,作为长大人,我们深切感谢母校的栽培!大学四年是我人生转折的四年,让我认识了地学,熟悉了地学,也爱上了地学!雁塔校园的一草一木,老师的谆谆教诲,同学的喜怒哀乐,至今还记忆犹新!忆往昔,地质楼前闻雁塔鸟鸣;看今朝,校训石旁听渭水潺音!相信母校在未来的发展中继往开来,再谱华章!此外,本文是对近年来多位研究者在青藏高原区域开展的大量工作的一个总结,由于篇幅和认识有限,不能一一列出,在此对各位同仁表达最崇高的敬意和感谢!课题组部分老师和研究生也参加了一些前期研究和总结工作,对他们的辛勤工作也表示衷心感谢!