基于MCR的历史文化景观廊道构建研究

——以福州市为例

2021-05-12戴姗霖柳书常吴小刚

戴姗霖,柳书常,吴小刚

(福建农林大学艺术园林学院,福建 福州 350002)

加强城市历史文化保护的整体性规划,对促进城市历史文化发展、彰显城市风貌具有重要意义。我国历史文化名城的数量居世界之最,是我国乃至世界的重要财富。但在快速城市化背景下,不少历史文化名城的传统格局遭到现代建筑物等的冲击,历史文化特色和价值逐渐消失[1]。我国对历史文化的保护行动可以追溯至20世纪上半叶及之后颁布的多份历史文化保护条例等,为历史文化的保护提供了重要保障。但现实中多采用“单体保护”和“孤岛式保护”等方式,难以形成完整的文化景观,无法彰显城市整体的历史文化底蕴。因此,如何突破文化遗产保护的局限,使其形成完整的文化景观和系统网络,是当前历史文化保护的重要发展所在[2]。

廊道是历史文化景观保护更新的策略之一。当前廊道(绿道[3])构建城市网络的研究已成为城市规划、景观生态学、风景园林学等多学科交叉的研究热点。近年来不少学者提出运用廊道的方式串联文化遗址、历史街区,构建历史文化遗产[2]、文化生态复合型[14]等廊道体系,对廊道的构建原理有深入的探讨。但从构建过程和构建方式上看,目前较为成熟的研究是利用已有的线性景观构建区域尺度较大的遗产廊道[15],如法国“米迪运河”、我国的“丝绸之路”以及驱动乡村振兴的古驿道发展路线[16、17]等。较少依据节点串联线性廊道,尤其缺少串联城市中各历史文化街区的廊道构建研究。为此,依据历史文化街区的空间分布并结合城市规划构建历史文化景观廊道网络,对历史城区保护十分必要。

福州市作为历史文化名城,自2003年创建“国家园林城市”后,“十一五”、“十二五”期间分别针对城市绿地建设现状提出了“城在山中、山在城中、碧水入廓、古城拥翠”和“建设生态园林城市,实现跨越式发展”的发展目标,规划建设132条绿道,拟串联各座山体、各历史文化空间单元和各类生态斑块。2017年福州市开展了串绿成线(绿道),串珠(公园绿地)成链的串珠公园建设。以此为契机,本文以福州市中心城区为研究对象,借鉴汪芳[18]提出的文化景观安全格局,利用最小费用路径模型,以文化景观为“源(Source)”,基于“节点—背景—联系”三要素生成最小费用路径,通过重力模型筛选出关联性强的廊道作为区域历史文化景观廊道路线。并将构建的廊道与当前规划的廊道进行叠加分析,识别出具有历史价值的历史文化景观廊道。最后根据景观格局理论提出适宜廊道宽度的建议,以期为历史城区的生态网络构建和可持续发展提供参考。

1 研究区概况

福州,自古以来是福建的中心城市。地处福建东部沿海,闽江下游(25°15′~26°39′N、118°08′~120°31′E)。全年温暖湿润,属典型的亚热带季风气候。地形相对平坦,是典型的河口盆地。本研究区域福州中心城区的4个区,面积254.95 hm2。其城区始建于汉代的“冶城”(称之为闽越古都),历经晋、唐、宋、明[19],城址基本未变,城池扩展均由北向南,发展为“山在城中,城在林中,人在绿中”的山水园林城市。根据《福州历史文化名城保护规划》和《福州市总体规划(2015-2020)》,福州市中心城区内有三坊七巷、上下杭历史文化街区等多个历史文化节点(表1)。

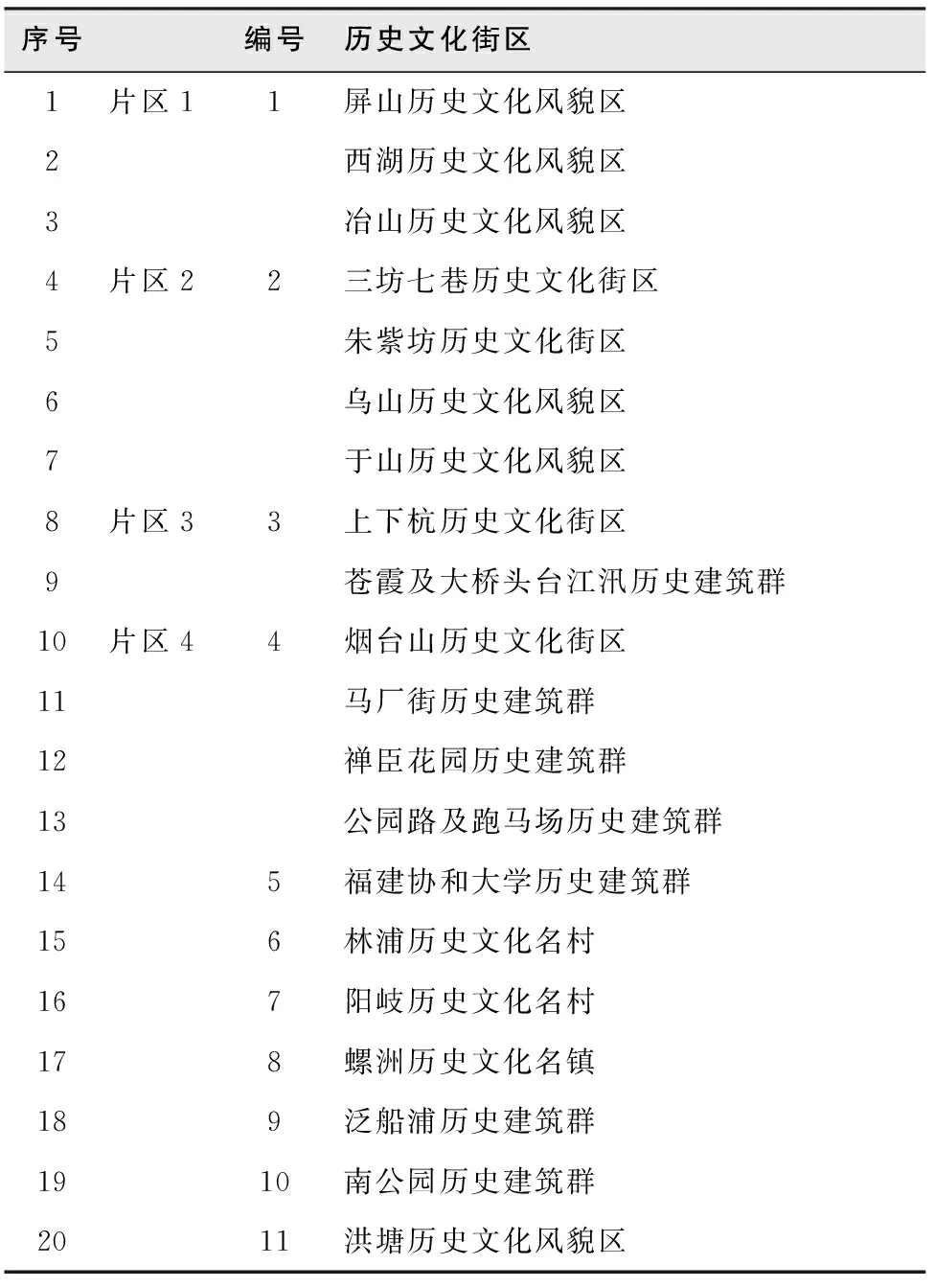

表1 研究区内历史文化节点名录

2 数据来源及处理

研究数据主要包括:《福州市总体规划(2010—2020)》、福州市2017年12月21日轨道号为119-42,分辨率为30 m的Landsat遥感影像数据(来源于地理空间数据云:http://www.gscloud.cn/)和实地调研数据。

利用ENVI 5.3对Landsat遥感影像进行大气校正、图像融合、图像裁剪等预处理,并参考《全国土地分类(试行)》(2001年)、《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)和福州市土地利用的实际情况,采用最大似然法进行监督分类,共分为草地、耕地、林地、城市建设用地、未利用地、水体、道路七大类(图1)。总体分类精度达93.17%,Kappa系数为0.89。

图1 福州市中心城区土地利用类型分类Fig.1 Classification of land use types in Fuzhou

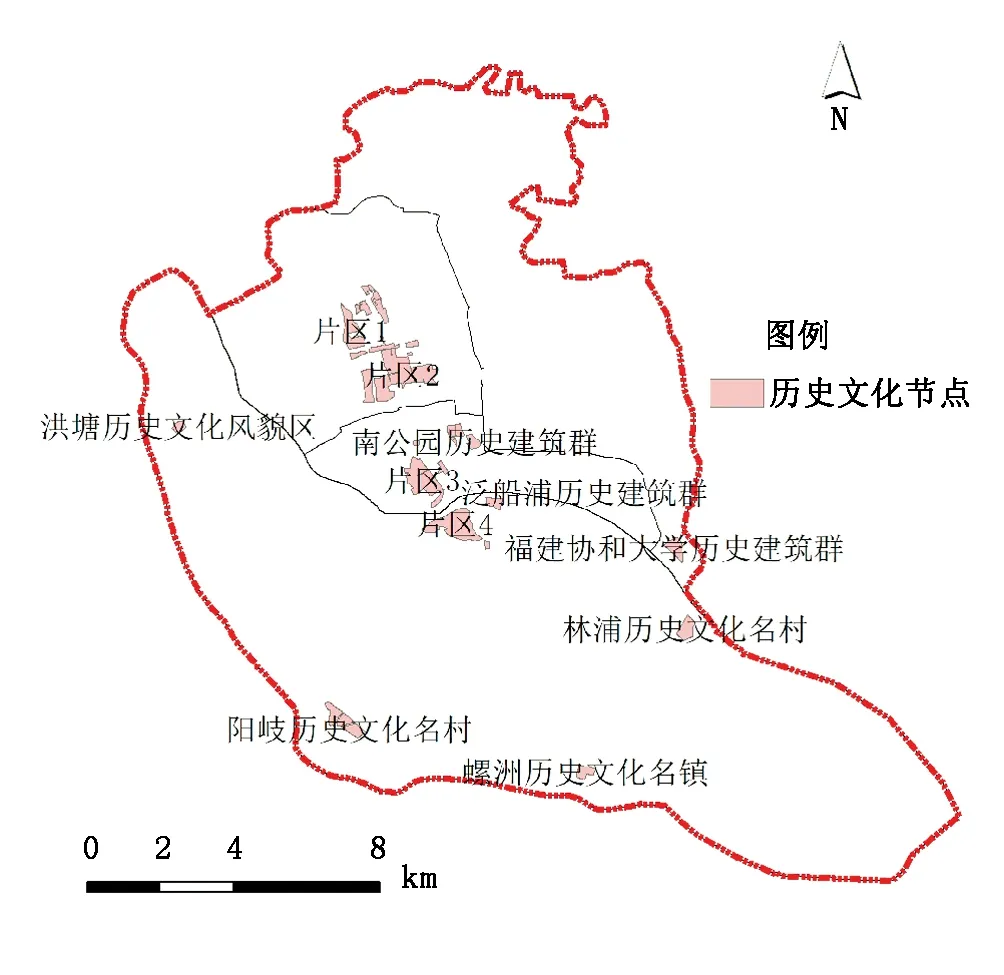

考虑空间距离因素和便于分析探讨,本文将距离较近的历史文化节点视为同一斑块,共合并4个片区,20个历史文化风貌区(表1,图2)。在ArcGIS软件上对相关专题图进行地理配准、矢量化,并结合实地调研情况,整理、提取研究区的历史文化节点分布,构建相应数据库。

图2 研究区内历史文化节点分布Fig.2 Distribution of historical and cultural nodes in the study area

3 研究方法

3.1 廊道的构建与提取

最小费用路径(Minimum Cumulative Resistance,MCR)由Knaapen等人提出[20],是当前景观研究领域应用较为广泛的一种评价方法,可以较为科学地确定廊道的位置和格局[21]。研究运用MCR构建历史文化景观廊道,可以理解为体验者沿着不同的景观要素对历史文化景观体验和感知的过程。该过程从源地(历史文化节点)到目的地(另一节点)经过不同的景观阻力面,阻力越大,则越不适宜开展活动,阻力越小,越适宜建立廊道。正如生物物种在不同土地利用类型中的运动和迁移[18]。城市历史文化需要通过人来传播,与社会环境产生交互作用,进而形成文脉的活态保护。为此,基于景观生态学理论,通过以下3个步骤构建历史文化景观廊道。

1)节点(源)识别

根据《福州市总体规划(2010—2020)》,选取研究区中具有重大意义和价值的历史文化节点(表1)作为源点。

2)背景

背景即研究区中不同的土地利用类型,如道路、水体等,相当于景观生态学中基质。在不同的背景下,物种扩散的难易程度不一。

3)联系

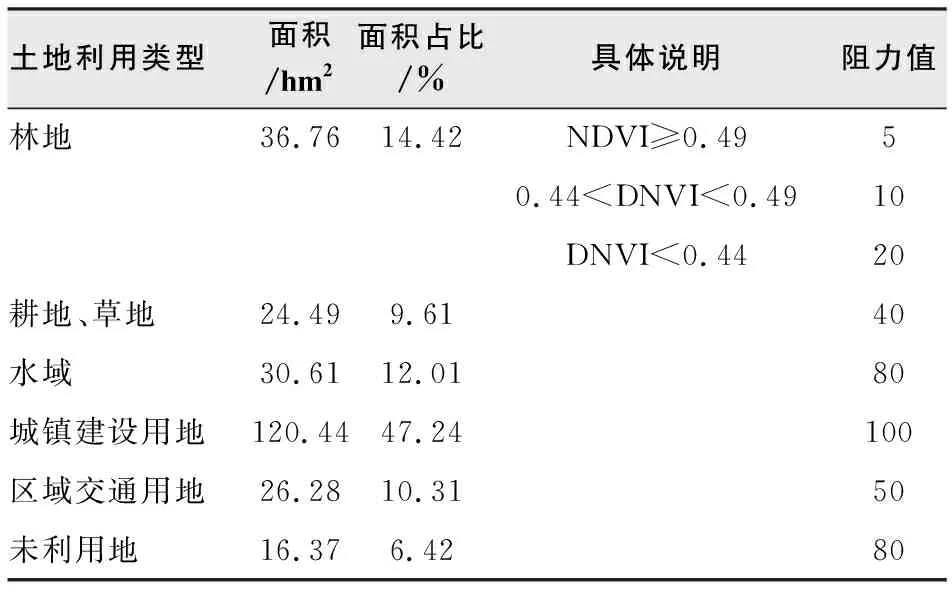

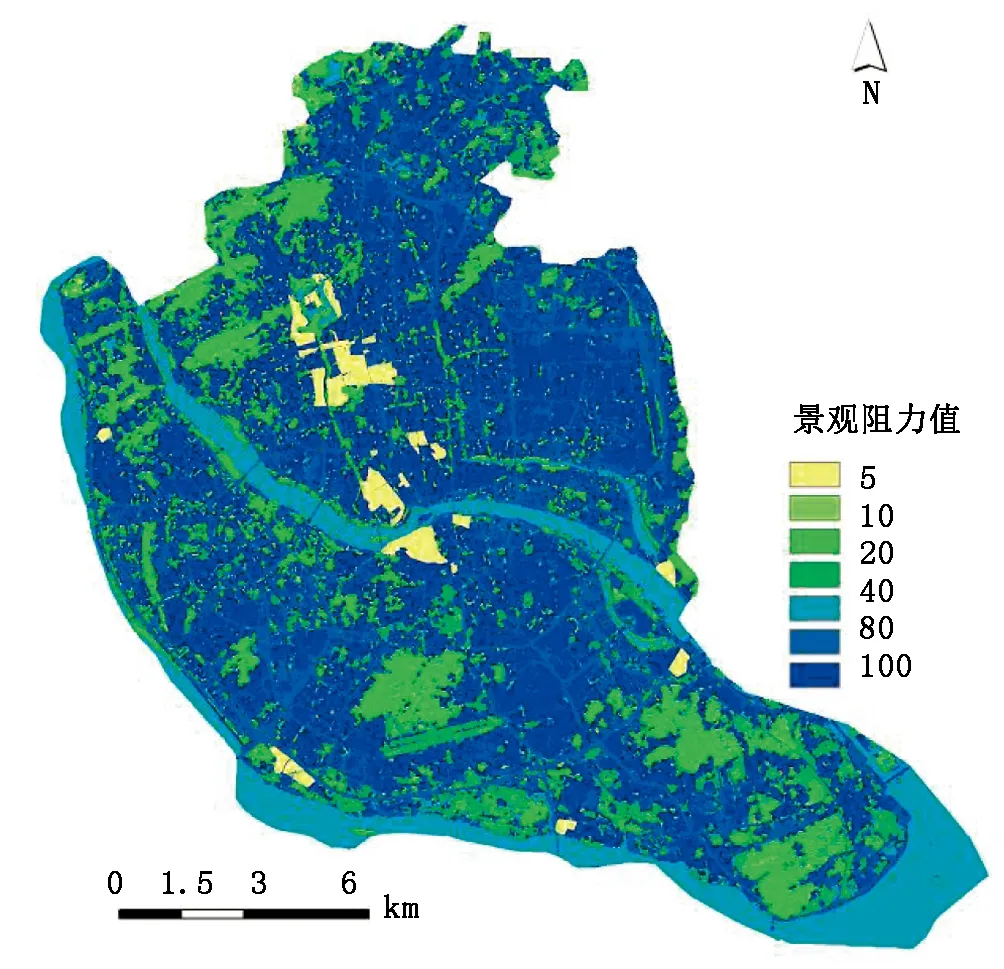

节点之间往往通过不同的景观类型建立连接。景观类型阻力值的大小对节点的连接起到至关重要的作用。本文参考福州市的生态系统服务价值[22]和前人研究的赋值方法[21、23],将景观阻力值划定在0~100之间。设定历史文化风貌区、历史建筑群和历史文化名村为源地,阻力值最小,设为5。建设用地的生态系统服务价值最低,阻力值设为100。其他景观类型阻力值如表2所示。

表2 福州市不同土地利用类型景观阻力值确定

基于ArcGIS软件完成研究区景观阻力面的制作(图3),并采用成本距离模块(Cost Distance)产生相应的成本距离和方向数据,以及成本路径模块(Cost Path)获得不同源地的最佳路径。

图3 景观阻力值分布Fig.3 Distribution of landscape resistance value

最后,采用重力模型(也称引力模型)提取两节点(源)之间联系比较强的廊道。该模型是城市与区域研究中的经典模型之一,可以定量评价不同“源”点之间的作用强度,进而判断廊道的重要程度,公式为:

(1)

式中:Gab为a、b斑块节点间的引力,Na、Nb为两个“源”点的面积大小,Dab为两个“源”点的距离。

3.2 廊道适宜宽度确定

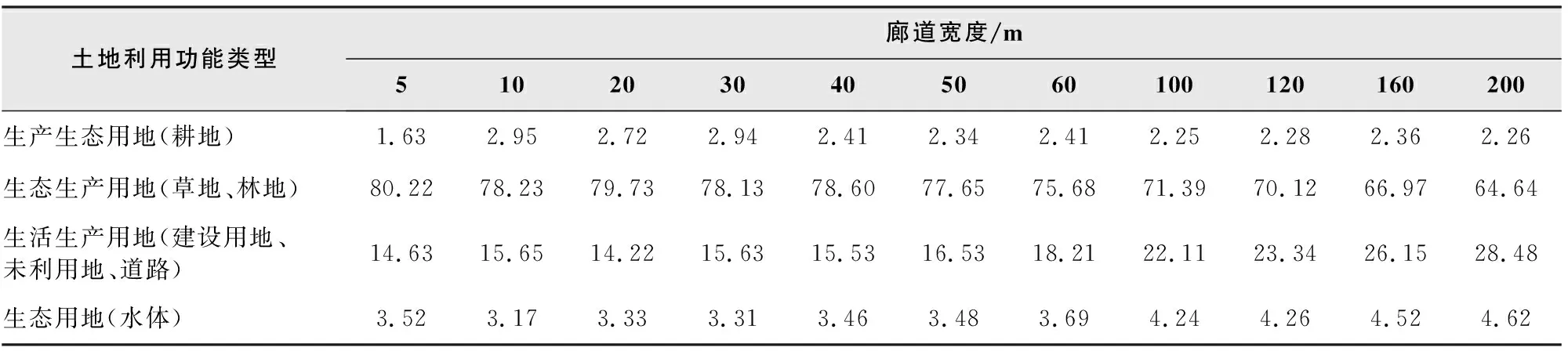

在构建廊道的基础上,参考前人研究[21],以“三生用地”分类划分土地利用类型进而确定适宜的廊道宽度。具体为:根据廊道两侧所处基质的不同对廊道进行分类,将研究区历史文化景观廊道划分为

靠近滨水、道路、公园绿地和山体的廊道(以下简称滨水廊道、道路廊道、公园绿地廊道和山体廊道)。对不同类型的廊道设定5、10、20、30、40、50、60、100、120、160、200 m的缓冲区宽度,并结合土地利用类型确定不同廊道宽度的“三生”用地类型(生产生态用地(耕地)、生态生产用地(草地、林地)、生活生产用地(建设用地、未利用地、道路)和生态用地(水体))的面积占比,确定出最佳的廊道宽度。

4 结果分析

4.1 历史文化景观廊道的识别与筛选

由福州市不同土地利用类型的面积占比可知建设用地面积占比最大,达47.24%(表2),说明在整个生态网络的景观功能中起主导作用。其次为林地和水域,面积占比分别为14.42%和12.01%。通过“节点—背景—联系”三要素构建的景观阻力面可知,景观阻力值较小的区域主要分布在鼓楼区的北部、仓山区的中部和南部,主要为高盖山、金牛山等自然山体。

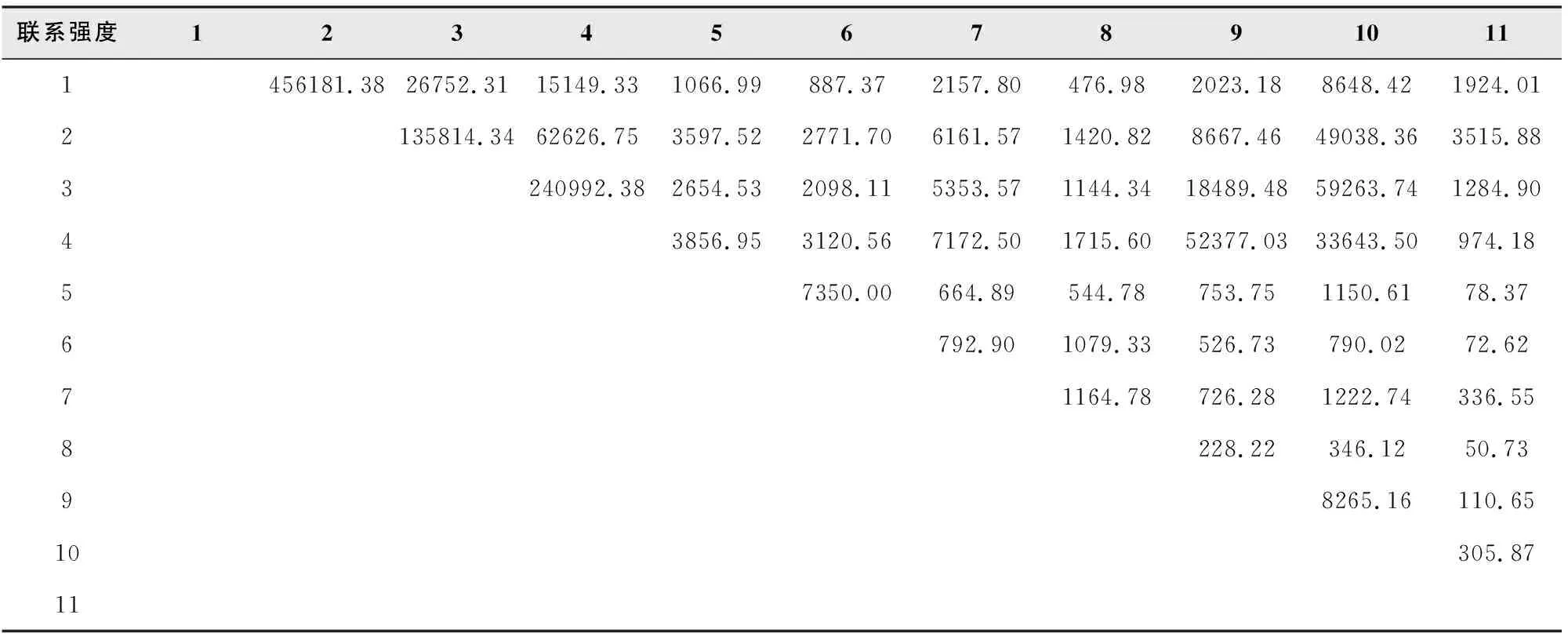

考虑到MCR构建的廊道在每两个“源”点之间至少生成一条廊道,因此采用重力模型辨别研究区不同源点间的引力值(表3),筛选出引力值较大的廊道。可知历史节点编号(片区)1、2、3、4之间的关联性强度大于其他历史节点,其中片区1、2、3中的西湖历史文化风貌区、三坊七巷历史文化街区和上下杭历史文化街区作为福州市规划的历史文化名片,是当前福州市历史文化名城规划保护的重点区域。由于引力越大,两个节点之间的联系越紧密,故剔除节点之间联系强度低于500,引力较小的廊道。并将引力值大于500的重要廊道作为福州市中心城区历史文化景观廊道(图4)。

表3 引力矩阵

图4 廊道筛选结果Fig.4 Result of corridor selection

4.2 历史文化景观廊道与当前规划廊道叠加结果

将基于MCR生成的历史文化景观廊道(图5)与福州市当前规划的廊道进行叠加分析。由于规划的廊道密度较高,研究所提取的历史文化景观廊道与其具有较高的重合度(图6)。重叠部分表明此区域的廊道具有一定的历史价值,可在当前规划的基础上作为研究区历史文化传播的主要线路。

图5 基于MCR提取的历史文化廊道网络分析结果Fig.5 Result of historical and cultural corridors network based on MCR extraction

图6 历史文化景观廊道与当前规划廊道叠加结果Fig.6 Superposition result of historical and cultural landscape corridors and current planning corridors

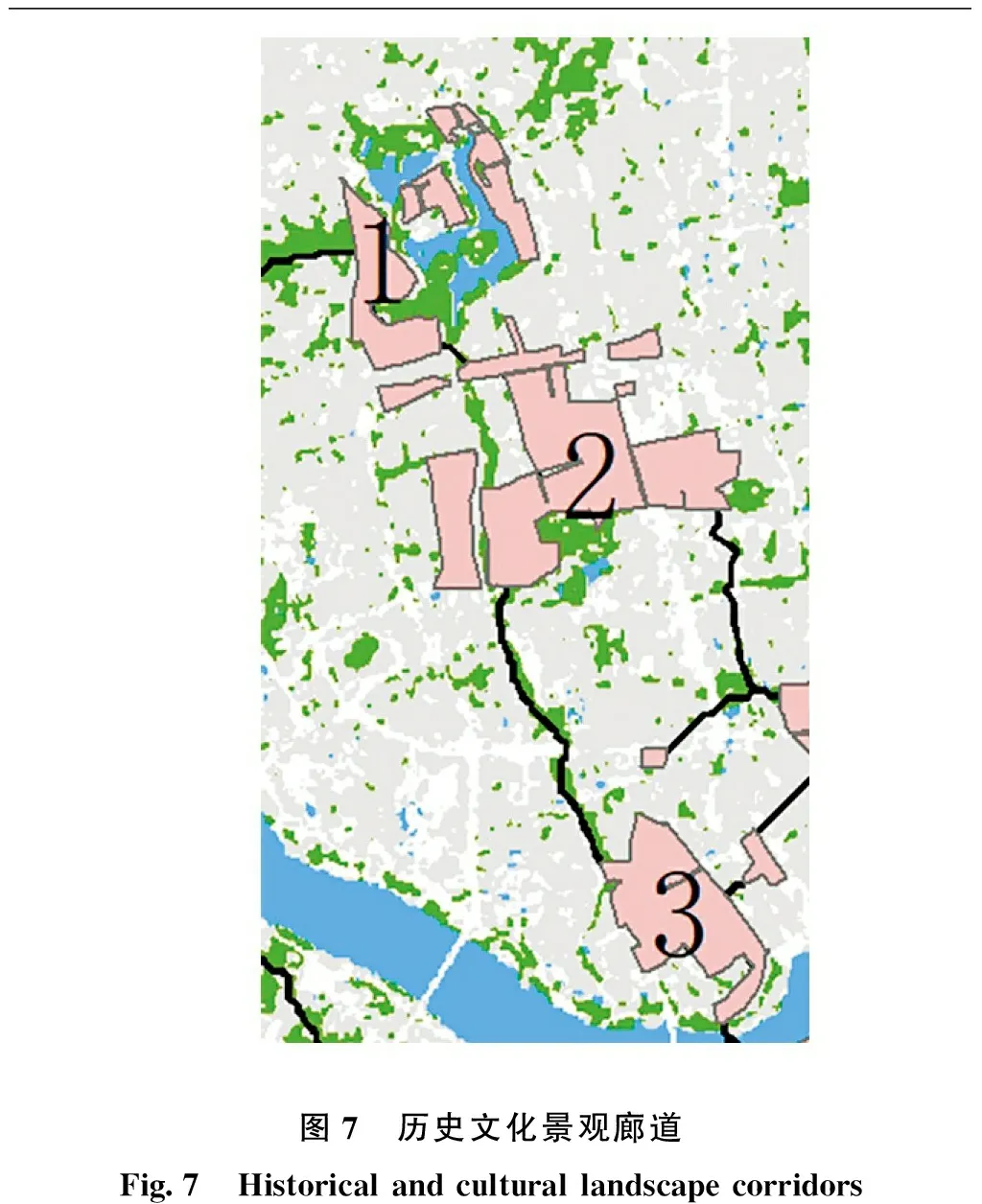

根据福州市《城市绿化环境绿道政治设计细则(试行稿))》中指出福州市历史文化型绿道分布主要沿历史文化街区(如三坊七巷、朱紫坊)分布,一般为沿河绿道和沿街绿道。故将此区域局部放大的历史文化景观廊道(图7)与当前规划情况进行对比(图8),可知由MCR构建的历史文化景观廊道与福州市的绿道建设基本吻合。此外,福州市规划的132条绿道,其中历史文化型廊道10条、总长30 km。而通过重力模型筛选、提取的历史文化景观廊道总长度为106.97 km,超过了福州市规划的历史文化廊道长度。主要原因是当前福州市对历史文化街区的规划重心主要集中在鼓楼区和台江区内,尚未与周边的历史文化名村形成联系。

4.3 绿色廊道的适宜宽度分析

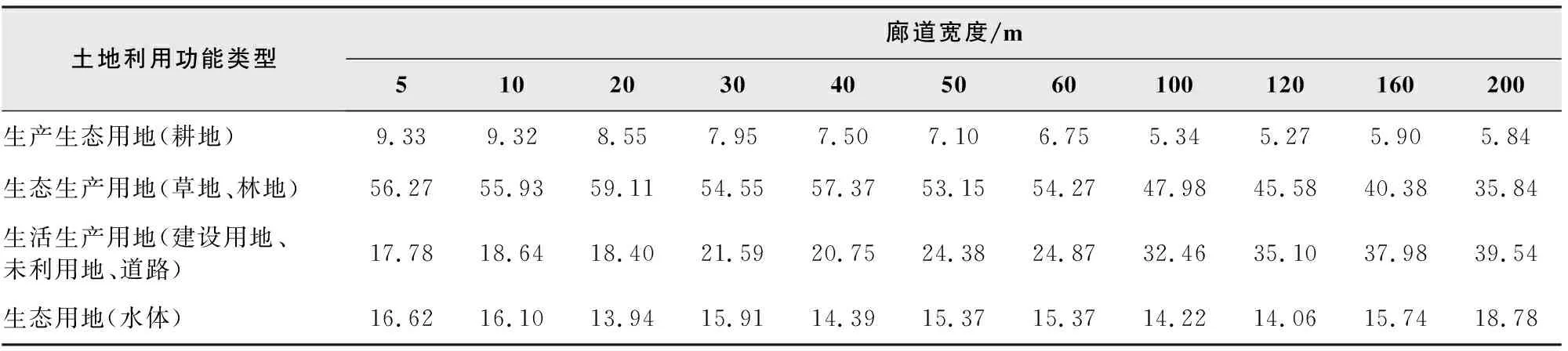

根据“三生”用地类型的分类依据,计算不同类型廊道宽度的土地利用功能类型面积占比(表4,表5,表6,表7)。整体上廊道的主要构成要素为生态生产用地。随着廊道变宽,其优势逐渐减弱,生活生产用地面积逐渐增加。有学者指出滨水廊道的宽度达到30 m之后,其生态效果逐渐凸显[24]。结合表4可知,研究区滨水廊道宽度达到60 m之后,生活生产用地面积占比快速增加,生态生产用地面积占比逐渐减少。为此,研究认为,滨水廊道宽度在30~60 m之间较为适宜。

表4 滨水廊道土地利用功能类型面积占比

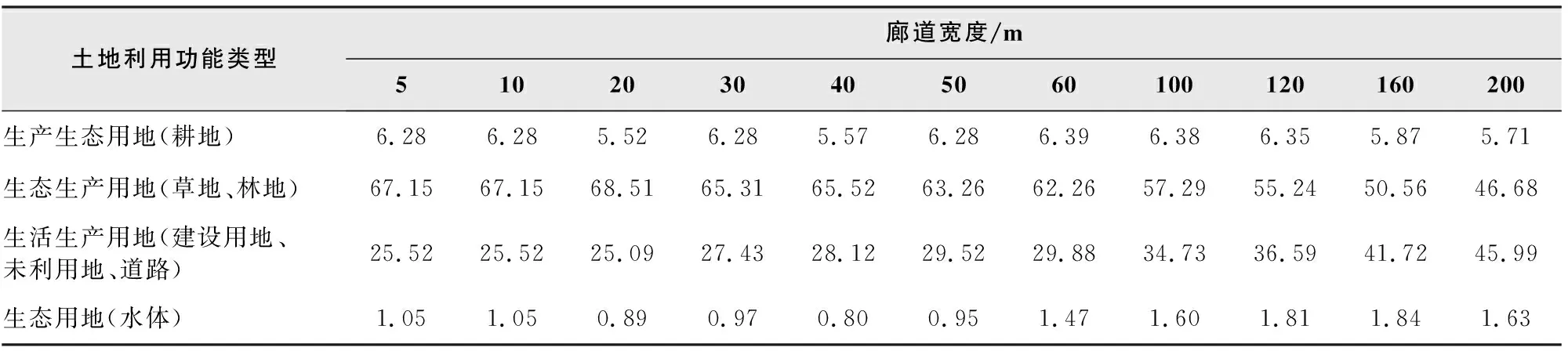

从道路廊道的土地利用功能类型面积占比(表5)可知,宽度在5~20 m时,生态生产用地是其主导景观,生活生产用地的面积占比相对较小。同理,从土地利用类型角度看,公园绿地廊道宽度在50 m之后,生活生产用地面积占比快速增加(表6)。山体廊道宽度达到60 m时,生活生产用地面积占比亦逐渐增长(表7)。综合考虑认为,公园绿地廊道和山体廊道宽度在30~50 m和30~60 m较为适宜,具有较好的景观空间结构和生态功能。

表6 公园绿地廊道土地利用功能类型面积占比

表7 山体廊道土地利用功能类型面积占比

5 结论与讨论

本文依据城市土地利用类型和生态系统服务价值确定研究区的景观阻力值,构建了“节点(源)—背景—联系”的历史文化景观廊道。其结果与当前福州市的规划发展情况基本吻合,MCR构建的历史景观廊道中源点联系强度大的主要分布在西湖历史文化风貌区、三坊七巷历史文化街区、上下杭历史文化街区周边。通过最小费用路径模型、重力模型构建并筛选的廊道与当前规划的廊道基本重合。当前福州市规划的廊道多以通勤廊道为主(绿化带、交通道路两侧构建廊道),主要考虑到居民出行的便捷性、廊道的成本值等原因。因此,在今后的绿道规划中应注重整合历史街区的全面发展,使其形成整体的网络布局。

在现有城市土地紧张情况下,探讨适宜廊道宽度的建设显得尤为重要。由于廊道宽度受多因素的影响[25],本文尝试运用“三生用地”分类划分土地利用类型的方法对适宜廊道宽度进行判定,认为靠近滨水、交通道路、公园绿地和山体区域的廊道宽度分别设置为30~60 m、5~20 m、30~50 m和30~60 m较为适宜。

总的来说,历史文化景观廊道能够串联起各个历史街区,作为历史文化传播的线性空间,使其在空间上形成整体,能够保持历史文化名城的传统格局。同时能够联系城市绿地的大、中、小斑块,使城市绿地具有良好的连接度和多元化。本文构建的历史文化景观廊道适宜宽度的判定,充实了历史文化街区整体空间保护形式。