福建海岛植被面临的问题及保护开发策略研究

2021-05-12刘健行何雅琴谢艳秋史晓洁邓传远

刘健行,何雅琴,谢艳秋,魏 凯,史晓洁,邓传远

(福建农林大学园林学院,福建 福州 350002)

福建省海岛数量众多,海岛植被资源丰富,然而,因海岛生境特殊,与大陆相隔、自身资源匮乏等诸多原因,使得海岛生态系统相对脆弱,海岛植被极易受人为活动、自然灾害等因素影响[1]。此外,福建部分海岛位处台湾海峡,“狭管效应”使得部分区域海岛常年大风,地理气候与其他地区相较更加独特。因而,福建海岛植被现状的整理与问题探寻变得尤为重要,这对于海岛城市的规划发展具有重大意义。本研究以时间为线索,对福建省4个有居民海岛、13个无居民海岛的植被变化进行分析,总结自然环境与人为活动影响下植被资源存在的不同问题,并为福建海岛植被资源的保护与开发提出建议,以期为海岛植被资源保护开发及海岛城市发展提供策略。

1 福建海岛植被现状

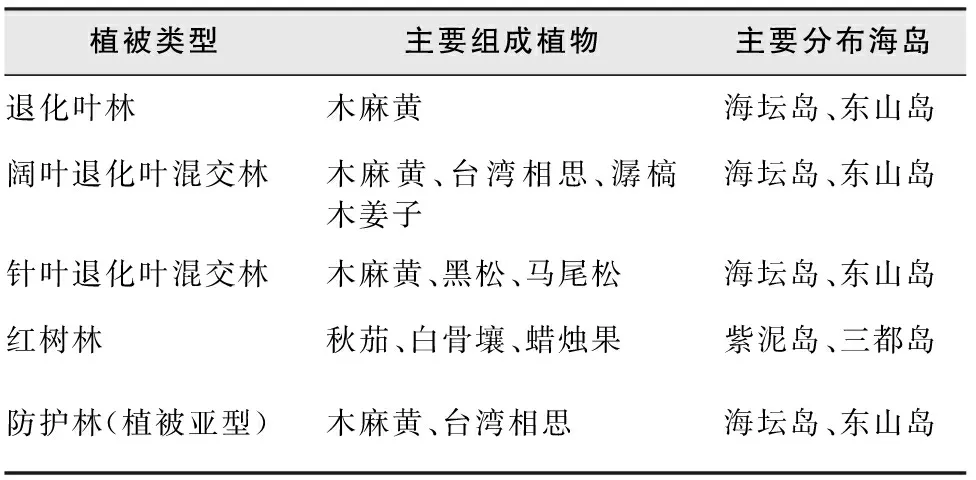

福建省908专项海岛土地利用调查对福建省 1 321 个面积在500 m2以上的海岛进行了调查统计。调查发现,福建海岛陆域土地总面积约 1 154 km2,有居民海岛陆域土地面积约 1 106 km2,无居民海岛陆域土地面积约48 km2,其中园地、林地和草地3个一级利用类型土地分别占海岛土地总面积的4.08%、20.77%和4.65%[2]。由此可见,福建海岛有近30%的海岛土地被植被覆盖,其中林地为海岛植被主要覆盖类型。经文献整理和实地调查[3-8],福建海岛植被可分为两大类,天然(半天然)植被及人工植被。其中天然(半天然)植被包括针叶林、阔叶林、针阔叶混交林、退化叶林、阔叶退化叶混交林、针叶退化叶混交林、红树林、竹林、灌草丛、草丛、水生植被、沼生植被、沙生植被等13种植被型,常绿针叶林、常绿阔叶林、落叶阔叶林等27种植被亚型及多种群系;人工植被包括草本栽培植被和木本栽培植被2种植被型,农作物植被、果林植被、经济林植被、园林植被、防护林5种植被亚型及多种群系。与福建内陆植被类型相比[9-10],福建海岛部分植被类型较为独特(表1),海坛岛、东山岛因常年大风,林地使用了较多的抗风树种,如木麻黄、台湾相思和黑松等,这在福建内陆使用较少。另外,福建部分海岛还保留有红树林,除福建海岸带部分区域存有,内陆几乎没有,是值得保护与研究的植被资源。

表1 福建海岛部分植被类型

然而,相较于福建内陆植被丰富的植被类型与较高的物种多样性,海岛植被仍存在林分结构简单,群落层次单一,植物多样性较差等问题。为探究产生这一系列问题的原因,认清福建海岛植被面临的不同威胁,本研究以4个典型有居民海岛和13个无居民海岛为研究对象进行分析,从独特地理环境及人类活动影响两方面进行挖掘,分点剖析其带来的植被问题,同时结合分析提出适合海岛环境的植被资源保护开发方式。

2 福建海岛植被面临的问题

2.1 独特地理环境影响下的海岛植被

海岛被海水包围,空间独立敏感,生态较为脆弱,同时又易受台风、洪涝、风暴潮等自然灾害影响,海岛植被生存威胁巨大[11]。对于福建海岛而言,部分海岛因“狭管效应”,岛内海风强劲,且风向平稳,对植被干扰尤为强烈[12]。针对这一地理气候情况,查阅分析相关文件[13]发现,福建海岛中东山岛、海坛岛两岛面临风沙威胁严重且独特,应进行重点分析,对其他国内海岛频发的自然灾害问题则进行概述总结。

2.1.1土地风沙化严重

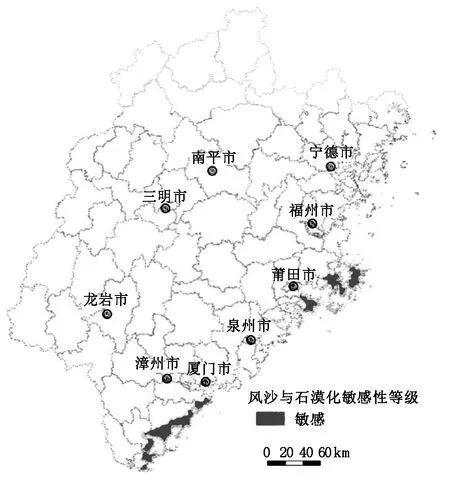

2010年,福建省政府印发的文件《福建省生态功能区划》[13]指出,福建省风沙与石漠化敏感地区有两处,台湾海峡西岸福州市、莆田市沿海半岛及其诸岛,与台湾海峡南部漳州市海岸及其诸岛(图1)。且在福建省省级重要生态功能区图上明确标明,两地为风沙控制重要区域。海坛岛、东山岛作为两区最大的有居民海岛,其风沙化严重影响着当地的植被生态与居民生活。

图1 福建省风沙与石漠化敏感区域Fig. 1 Sensitive areas of sandstorm and rocky desertification in Fujian

以海坛岛为例,有学者研究表明,亚热带气候区有逐渐变干的趋势[14-15],加之海坛岛NNE向盛行风同岛域旱季重合[16],成为海坛岛严重风沙化的气候因素。同时,早年海岛居民的不断涌入,薪柴砍伐,致使水土流失日益严重,加剧了海岛土地的风沙化和植被的消失。平潭县志[17]曾记载,“平潭在唐朝时为牧马地,宋初特置牧监,直到清朝荒于风沙”,“君山后有一榕树,一本连九株,郁然苍翠”,芦洋农场也曾在土层深处掘出过腐烂的木头。可见,自唐朝到宋末,海坛岛植被繁盛,生态环境良好,而从清朝开始人口大量涌入,开荒取薪,岛屿风沙化达到鼎盛。20世纪60年代开始,为遏制海坛岛风沙化开始了防护林建设,经过努力,海坛岛林地面积从1959年的9.30 km2增加到1994年的70.75 km2,沙地面积也减少了近90%[18]。2015年,吴锡麟等[19]对1996年、2002年、2008年海坛岛遥感影像进行研究发现,沙地数量逐年减少,可以看到防风固沙林、水土保持林的营造对海岛风沙化达到了较好的遏制作用,但风沙威胁依旧存在,不容忽视,防护林树木的更新与维护依然需要不断推进。

2.1.2防护林效能衰退

因“狭管效应”影响,福建部分海岛风力强劲,其中以海坛岛与东山岛为甚,两岛风沙化严重,海岛防护林系统成为两岛植被生境稳定的第一道防线。两岛防护林于20世纪开始建设,现已成规模,然而,随着时间的推移,两岛防护林系统开始出现问题。自20世纪60年代开始,为御风害,在海坛岛先后引进木麻黄、黑松、台湾相思等树种,以期构建结构合理的沿海防护林体系,经过30多年的努力,海坛岛林地面积从1956年的13.43 km2增加到1990年的103.20 km2,覆盖率由4.4%增加到31.3%[20]。截至2015年,海坛岛现存防护林面积达89.67 km2,林分主要构成为木麻黄林、台湾相思林、湿地松林和黑松林[21]。同样的,东山岛也于20世纪60年代开始建设防风林带,经过不懈努力,2001年林地面积达68.94 km2,且面积在不断扩大,2004年为80.83 km2,截至2007年林地面积增至94.11 km2[22],其中防护林面积达45.41 km2,主要构建树种为马尾松、木麻黄、台湾相思、湿地松等[23]。两岛现存防护林系统较完整,然而大部分为20世纪60年代营造,70年过去了,两岛防护林系统开始出现问题,主要表现为两方面:(1)木麻黄寿命短,纯林多功能可持续性差[24],两岛防护林多由木麻黄、台湾相思、黑松等构成,如今木麻黄衰老退化,防护效果不断下降,补植植株尚未成林,防护林体系整体效能变差;(2)两岛防护林系统植被结构简单,多为纯林或双树种混交林,且林下植被多样性较差,整体稳定性较弱[25-26]。

2.1.3园林植物生长遭受威胁

作为福建有居民海岛人工植被的重要组成成分,园林植被的保护与建设也同样值得重视。福建风沙较大地区常年的大风威胁着有居民海岛园林植物的生长,如受海风影响明显的海坛岛就是一个典型例子。随着建设开发的不断推进,海坛岛现建有平潭海岛国家森林公园、龙凤头海滨公园、万宝公园、雕塑园等多个公园,郑俊鸣等[27]对海坛岛5座公园调查发现,5座公园共有植物276种,其中园林植物131种,占总数的47.5%,总体上植物景观较丰富,且具滨海特色。然而,经过文献研究结合实地走访发现,因大风影响,园林植被出现了以下问题:(1)近海公园风力大,植被生长不佳。如龙凤头公园建于燕下浦风口海岸处[28],风力强劲,公园广场上使用黄金榕、鸡蛋花、红花檵木等植物营造的景观需架设防风网以保护植物不受海风侵害,暴露在海风下的植物树叶则脱落殆尽;(2)海坛岛各地风力不均,沙化程度不一[29],许多绿地并未做到适地适树,而是照搬内陆常规园林绿化营造模式,导致植被存活率低[30]。如在风力强劲的街道栽植抗风性较弱的高山榕生长不良,树叶脱落;万宝公园迎风坡未栽植抗风树种,光秃一片,与公园其他区域形成景观质量落差。

2.1.4自然灾害破坏植物生境

除了强劲的海风,福建海岛同国内其他海岛一样也遭受着不同自然灾害的影响,如台风、风暴潮、海平面上升等引起的洪涝、海水倒灌、土壤盐渍化等。调查显示,福建海岛每年平均遭受台风灾害8次,强劲的台风吹断树枝,甚至将树木连根拔起,严重威胁到植被的生长和居民的生命财产安全[31]。海岛土壤盐碱化的加重,使海岛生长植物的立地条件变得更加严苛,可生长植物变少,海岛生态多样性的提升因此变得更难。同时,全球气候变暖也影响到海岛乃至世界的生态安全,与工业革命前相比,地表均温上升了1℃,海平面上升,海水温度变化,降雨规律改变[32],导致海岛植物群落结构随之改变,生态系统遭受退化威胁[31]。

2.2 人为活动影响下的海岛植被

随着海岛人口的不断涌入,海岛开发强度的不断上升,岛陆交流愈发频繁,人类活动对海岛植被的影响也在不断加剧。在海岛城市不断扩张这一时代背景下,人类活动与海岛植被之间关系的协调与优化以及外来植物对岛内植被结构的影响均值得不断研究与探讨。

2.2.1海岛城市的扩张

海岛面积较小,城市扩张较为有限,一种景观类型的扩大则意味着另一种或多种景观类型的缩小,因此,海岛城市的发展具有饱和点[3]。本文收集福建2座有居民海岛(厦门岛、海坛岛)城市化进程中各景观面积的变化,探究不同类型海岛城市化进程对有居民海岛植被的影响。

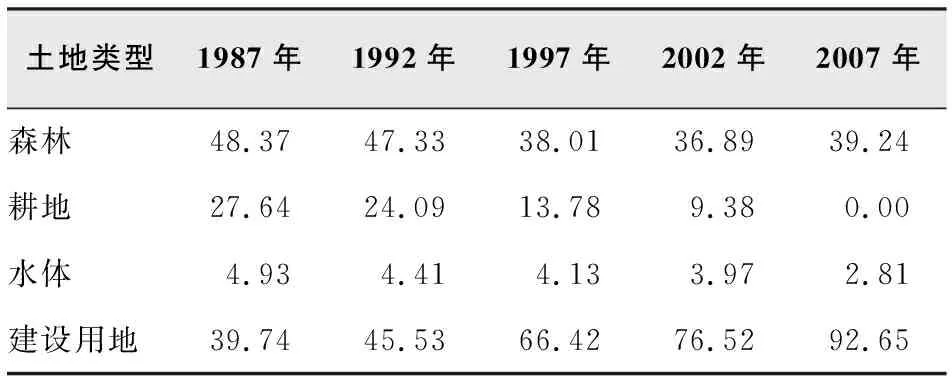

1980年,厦门被设为经济特区,厦门岛内城市化进程加快,人工景观面积不断增加,自然景观被压缩,尹锴等[33]的调查指出(表2),厦门岛建设用地由1987年的39.74 km2增至2007年的92.65 km2,增幅达133%,水体、耕地和森林在20年内则分别减少了43%、100%和19%。林美霞等[3]对厦门人工景观对自然景观的生态胁迫进行研究发现,厦门岛城市化率在2004年就已达到100%,其城市空间发展趋于饱和,人工景观不断侵蚀水体、耕地和森林

表2 厦门岛部分景观面积变化Tab.2 Landscape area changes of Xiamen Island km2

等自然景观,20世纪末在厦门岛发现的蜡烛果、白骨壤群落已逐渐消失[8],岛内原破碎的林地景观也因人工景观的挤压逐渐连接成块,破碎化程度降低,然而单一集中的自然与人工景观边界抑制了自然景观的潜在发展。吴德政[34]针对厦门岛自然景观中的城市森林部分进行了研究,发现厦门岛森林整体生态承载力不足,森林资源生态足迹需求是其自身可供应能力的2倍多,无法满足居民对森林资源的需求。但如今厦门岛土地使用率已饱和,森林面积无法扩大,同样,城市也无法继续扩张,城市仅剩植被资源的高效利用就变得尤为重要,城市公共绿地的效益提升,森林资源的优化保护,红树林的重建均成为厦门岛植物资源保护开发的关键。这也提醒处于城市化进程中的有居民海岛,应在植被资源开发保护与城市建设中找到平衡点,开发但不破坏,保护与建设齐头并进。

海坛岛是城市化进程中的一个实例,骆灿鹏[35]对海坛岛1959—1994年的景观格局进行了研究,发现岛内林地面积增幅逾700%,岛内滩涂、荒地和沙地在30余年间大幅减少,同时伴随着居民地的大幅增长,可见人工防护林的建设对岛内生态、居住环境起到了良好的促进作用。2009年平潭设立平潭综合实验区,城市化进程加快(表3)[37],海坛岛建设用地由2010年的54.23 km2增至2017年的81.31 km2,增幅达50%,城市的扩张侵占了岛内水体面积,同时,岛内的开发并未忽视植被的重要性,7年间林地面积增加了14.36 km2,几乎恢复到1990年的水平。然而温小乐等[36]对海坛岛2016年遥感图像进行研究发现,岛内林地如君山生态保护区林分结构简单[7],易损度高,同时岛内城市建设进程差异较大,中部地区出现道路、房屋分割林地等现象,使得岛内景观破碎化程度变高,这不利于海岛城市的健康发展。50多年来海坛岛林地、建设用地不断增加,在常年大风的海坛岛,这两大要素的不断推进是十分必要的,防护林稳定岛内居住环境,使岛内开

表3 海坛岛部分景观面积变化Tab.3 Landscape area changes of Haitan Island km2

发得到保障,然而,不断破碎的景观格局也意味着海岛城市的亚健康发展,这需要加强警惕,就如厦门岛提供的实例,城市扩张终将压缩分散植被资源,提前规划城市与绿地的关系,找到城市化推进中与海岛植被资源开发保护的平衡点,未雨绸缪,完善城市规划,这将给海岛整体发展带来巨大效益。

2.2.2外来植物入侵威胁

入侵植物通过自然或人为(有意或无意)的方式进入海岛生态系统,由于海岛植物种群规模小,结构简单,抵御能力较差,入侵植物极易对原生植物的生存构成威胁[38]。相较于90年代的调查[8],4座有居民海岛的植物物种数量均在不断增加[39-44],其中植物种数增幅以海坛岛286.4%为最高,外来植物种数增幅则以鼓浪屿862.1%为最高,园林植物与经济作物的不断引入,是有居民海岛植物种数不断增加的主要原因,引入的部分植物为有居民海岛带来更加丰富的植物景观和农业体系,提高了当地居民的生活品质和经济收入。但外来植物是否会威胁海岛的健康发展,依然值得深入研究。本文搜集了福建部分海岛入侵植物种数情况(入侵植物判定以中国外来入侵物种信息系统中标注为5级及以上的植物为准),并列举了部分入侵植物对海岛产生危害的实例,以警示入侵植物对海岛的危害。

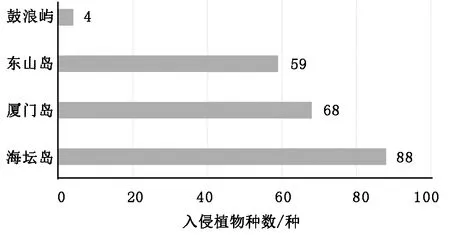

海坛岛、厦门岛、东山岛、鼓浪屿入侵植物种数以海坛岛88种为最多,鼓浪屿4种为最少,4座海岛入侵植物种数分别占各自海岛植物种数的10.71%、6.48%、5.59%和1.30%,国内其他地区如浙江舟山岛[48]、南麂岛[49-50]为9.88%和10.18%,与海坛岛相似,这体现我国部分有居民海岛入侵植物种数已较多,需要得到重视(图2)。

图2 4个有居民海岛入侵植物种数[27,46,47]

福建26个无居民海岛入侵植物种数以火烧屿25种为最多,古螺礁、坪洲岛的1种为最少,对比种数与26座海岛面积发现,入侵植物多少与无居民海岛的面积无关,同时,入侵植物占植物种数比值最高的为金牌岛,作为连接三地的海上交通枢纽,其数值达29.51%(图3)。

图3 26个无居民海岛入侵植物种数[6,7,51,52]

入侵植物对海岛植被危害较大,学术界虽尚无证据表明外来植物的入侵会导致本地植物物种在景观尺度上的灭绝,但Heinke等[53]的实验发现,植物物种的入侵会导致岛屿物种多样性下降,生态安全也会遭到威胁。如厦门猴屿,岛上由于早先人类的植被修复活动,引种的马樱丹大量繁殖,现几乎侵占了岛屿的整个灌木层[9];再如琅岐岛,大米草侵入滩涂地,对红树林及养殖地造成严重损失。除宏观层面的危害外,入侵植物还会在微观层面对植物进行损害,如万宣伍等[54]使用分子标记方法对入侵物种的入侵历史进行重构后发现,入侵物种与原生物种存在杂交,且存在杂交后外来物种更易入侵,杂交后的世代更具竞争力。

3 福建海岛植被资源保护策略

3.1 提高民众海岛生态保护意识

人为活动对海岛植被影响巨大,民众保护意识的提升对海岛可持续发展意义重大。为提高民众保护意识,各界可通过媒体投放、教学融合、相关节日活动的举办等方式,多方位多年龄段进行民众宣传,明确利弊,培养居民海岛植被资源保护意识,以此减少居民生活、开发建设等人类活动对植被资源的破坏。

3.2 积极推进海岛植被修复工作

海岛植被的修复可通过设置生态修复实验区、植树造林等方式进行。过往实践证明,对于已破坏的海岛生态系统,利用其自我恢复能力,辅以人工引导,可以使其向有序的方向发展,如对无居民海岛破坏植被使用早期引入草本蕨类入侵,后期再营造乔灌木的方式进行修复。积极建设海岛生态修复实验区,不断尝试,适地适法,积累经验,可以在有效保护海岛植被的同时,提高海岛居民生活质量。同时,林分改造也十分重要,应在海岛适宜区域增植适宜树种,可在丰富海岛林分结构,提高植物多样性的同时,通过合理规划,降低海岛景观破碎化程度。

3.3 完善海岛植被保护法规及管理系统

立法是环境保护的实践基础,其指导约束意义重大。我国海岛保护相关法律法规尚存不足,世界上许多国家曾在此方面做出过努力,拥有相对丰富的立法、管理经验,值得学习与借鉴。在法制完善过程中,不应以人类利益为中心,而应以海岛生态资源的保护为核心进行。同时,法律的约束对象与实施对象为人,其严格执行是植被资源保护的前提。另外,严密的监管系统是执法的基础,利用最新技术构建高效的海岛监视监测体系,建立海岛管理数据库,优化海岛植被资源管理平台,在保证信息安全的同时,构建海岛生态评估和预警系统,可有效提高资源管理效率及应急处理能力。

4 福建海岛植被资源开发策略

4.1 城市发展中的植被资源开发

对于处于城市化发展阶段的有居民海岛,应合理规划城市的整体建设格局,寻求城市化进程与植被资源开发的平衡点,在保护海岛有限的植被资源的前提下进行城市建设,做到开发但不破坏。同时,对于现存的植被资源,在对其进行保护的前提下,应对其进行优化,提升其生态、社会及经济效益,做到在城市化饱和前达到最优结构和最佳效益。

4.2 发展海岛生态旅游业

因岛制宜、合理规划是发展海岛生态旅游业的基础。对具有珍稀物种、特异生态景观等海岛,可设立省市级自然保护区,建立海岛森林公园等,在保护海岛珍稀资源的同时,发展旅游业,做到开发但不破坏,时刻注意不对脆弱的海岛生境进行过多的干扰。同时,海岛生态风景林的规划建设也十分重要,在完善防护林体系的同时,优化海岛植被结构,提升海岛整体景观水平,在提升生态效益的同时增加社会效益。

4.3 改善海岛防护林体系

防护林作为海岛的第一道防护线,合理规划其建设区域十分重要,风力大的海岸应增加防风林厚度,并加强养护管理与植株更新,农耕区域则打造合理的防护林网,保护农作物不受侵害。同时,海岛防护林生态多样性的提升也是亟待解决的问题,对此可筛选合适的抗风、抗逆性强的树种改造与更新结构简单的现存防护林,也可通过林下建群种的营造来提高防护林的多样性与防护效能。此外,福建许多海岛生长着红树林,其具有独特的生态防护效能,应在保护自然林的前提下营造人工林,使其成为海岛防护的先锋卫士。