师范生科技创新教育研究现状及实践思考

2021-05-12易诚

易诚

(衡阳师范学院 生命科学与环境学院,湖南 衡阳 421008)

“师者,所以传道授业解惑也。” “名师出高徒” 讲的就是传承, “青出于蓝而胜于蓝” 讲的就是创新。中小学教师科技创新素养及能力对中小学生科技创新教育有着重要影响。据统计,截止到2019 年,我国有各级各类教师1673.83 万人,其中中小学教师达1154.35 万人,占教师总人数的68.96%;师范学校207 所,其师范生达119.4 万人,占师范生(包括非师范院校的师范生)总人数的52.86%。提高高校教师和师范生的科技创新素养,通过师范教育实现 “科创基因” 在中小学的传承,对提高全民科学素质与科技创新能力具有重大意义。

一、高等学校一直承载着科技创新教育使命

科学技术是一个国家和民族的核心竞争力,创新是一个国家和民族发展的灵魂,科技创新能力体现一个国家、一个民族的可持续发展力。 “少年强则国强” ,青少年的科技创新素养事关我国未来在科技领域的人才竞争力,因此,加强中小学教师科技创新教育显得极为重要。作为中小学师资重要补充来源的师范生,其自身的科技创新素养直接影响到中小学的科技创新教育。

建设 “创新型” 国家及落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案》,必须有广泛而又基本的科技创新教育。目前,虽然我国高校普遍开设了创新创业课程,并取得了一定的效果,但仍然不能达到《全民科学素质行动计划纲要实施方案》的要求。

2020 年9 月11 日,习近平《在科学家座谈会上的讲话》中说到, “好奇心是人的天性,对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起,使他们更多了解科学知识,掌握科学方法,形成一大批具备科学家潜质的青少年群体”[1]。科技创新 “从娃娃抓起” ,需要更多的具有科技创新素养的中小学教师,发展师范生科技创新教育是历史与时代的需要。

(一) 国外高等学校的科技创新教育

1912 年,美国哈佛大学教授熊彼特的《经济发展概论》技术创新理论被认可;1947 年,哈佛大学商学院最先开设了《新创企业管理》。这些对高校创新创业教育的发展具有里程碑意义。此后,发达国家的科技创新教育日益受到重视。目前,美国高校80%以上的大学开设了创业课程,有近300 多所大学设置了创业方向的学士学位和博士学位,有2000 余门课程供学生选择。1970 年,德国科隆大学设立创新创业教育的课题计划和教学课程[2]92-97。1984 年,英国成立了大学生创业全国委员会,将创新创业教育作为增强国家发展驱动力的重要举措[3]92-94。20 世纪90 年代,日本推出了 “企业见习制度” ,新加坡制定了 “全国创新行动计划” 。

西方科技教育理论在不断追求中发展,由20世纪60 年代的包括科学、技术、社会的STS 研究,到80 年代的包括科学、技术、工程和数学的STEM教育,再到2010 年提出增加艺术的STEAM 教育,不断促进学生的认知发展、情感和精神境界的提升,增强学生的批判思维和问题解决能力,培养学生的创造力[4]40-46。此外,国外高校的PBL (问题式学习)教学模式,有利于以学生为中心,把学习设置到复杂的、有意义的问题情境中,让学生相互合作解决真实性问题,来学习隐含于问题背后的科学知识,培养学生解决问题的技能和自主学习的能力[5]105。

(二) 国内高等学校的科技创新教育

1. 我国高校科技创新教育的政策体系

我国高校科技创新工作一直被作为教育教学的重要补充。经过70 年的发展,我国高校已发展成为教育、科技、经济紧密结合体,承担了全国60%以上的基础研究、60%以上的重大科研任务,建有60%的国家重点实验室,每年获得60%以上的国家科技三大奖,发表科技论文数量和获得自然科学基金资助项目均占全国80%以上[6]11-13。

伴随着高校科技创新工作的发展,高校创新教育逐步成为我国高等学校教育教学的重要组成部分,国家也通过一系列的政策来推动高校科技创新教育的发展。1985 年,《中共中央关于教育体制改革的决定》就明确提出要培养学生的 “创新精神” ;1989 年,我国开启了大学生 “挑战杯” ;为提高大学生就业与创业能力,国家将高校创新创业教育上升到更高的层面,国内创新创业教育以1997 年清华大学开办的创业计划大赛为标志[7]76;1999 年,《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》明确指出,高校必须关注受教育者的创新实践能力与创业意识[8]68;2002年,教育部确定了一批高校探索创新创业教育的培养模式;2005 年,我国引进了旨在培养大学生的创业基础知识和技能的KAB 项目;2010 年,我国成立了高等学校创业教育指导委员会,颁布了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》;2012 年,教育部决定实施国家级大学生创新创业训练计划,并开设了大学生创新创业相关课程;2015 年,国务院发布了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,教育部出台了《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》[7]76;2016 年,国务院出台了《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020 年)》;2018 年,国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造 “双创” 升级版的意见》,将高校创新创业教育推向了新的高度。

2.我国高校科技创新教育研究现状

在我国高校科技创新教育政策体系的推动下,我国高校科技创新教育得到进一步发展,全国高校开出了一系列创新创业精品课程,学者们从各个层面开展了高校科技创新教育研究,创新教育论文近年来呈明显增加趋势。

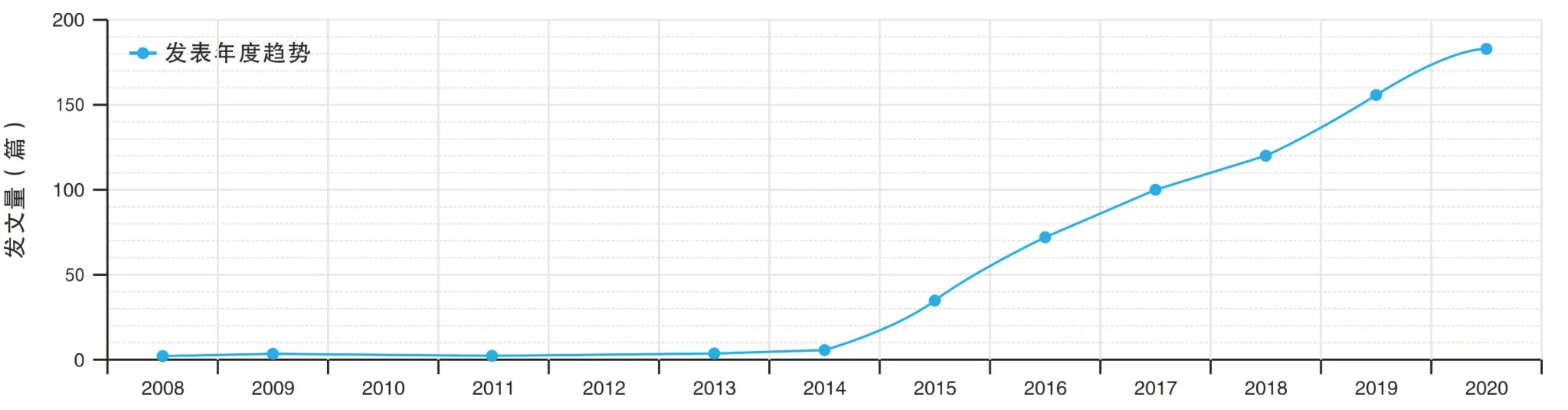

2020 年10 月23 日,笔者在知网中以 “创新创业” 为主题进行搜索,共得到文献36012 篇,其中期刊2.67 万篇,学位论文1456 篇,会议论文931篇,报纸文章544 篇,图书1 部(见图1)。

在检索结果中,笔者以 “教育” 为主题进一步检索,共找到文献559 篇,其中期刊296 篇,学位论文56 篇,会议论文69 篇,文献也明显呈现出增长态势(见图2)。

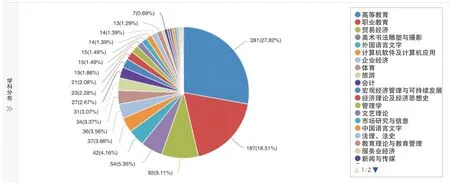

从文献学科分布(见图3)来看,创新创业教育类文献主要集中在高等教育中,共有文献281 篇,占比达27.82%;职业教育187 篇,占比达18.51%;说明高等院校是进行创新教育研究的主体。

3.我国师范院校科技创新教育研究现状

随着2015 年国务院《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》及教育部《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》的出台,高校的创新创业教育得到了迅速发展,尤其是师范院校,结合自己的特色,积极开展了相应的理论及实践研究。

2020 年10 月23 日,笔者在知网中以 “师范+创新创业” 为主题进行搜索,共检索到文献1140篇,其中期刊论文723 篇,学位论文244 篇,会议论文9 篇,报纸文章7 篇(见图4),文献呈波浪型增长。

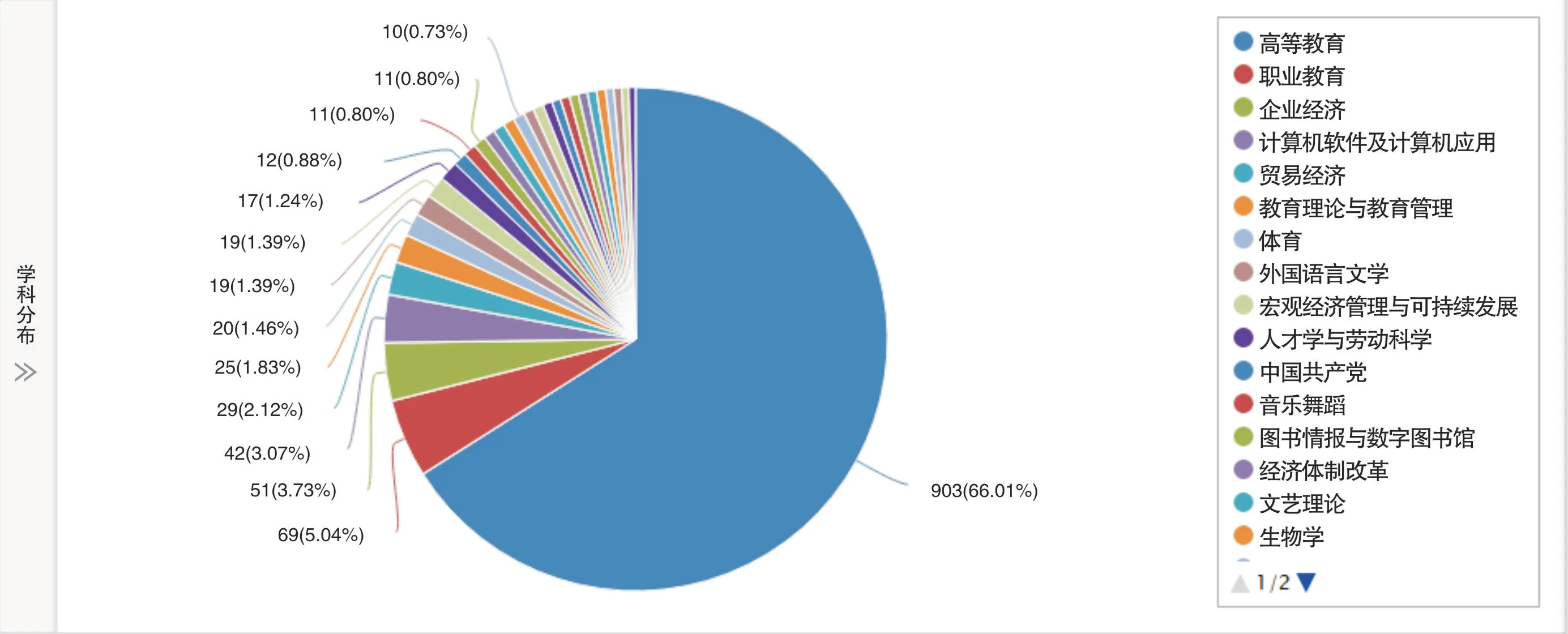

从师范类创新创业教育类文献学科分布(见图5) 来看,师范类创新创业教育类文献主要集中在高等教育中,共有903 篇,占总量的66.01%,说明高等院校对创新创业教育的持续关注。

目前,从研究内容来看,师范院校的创新教育与普通高校差异不是太大,绝大多数师范院校均是在教育部规定的大学生《创新创业指导》课程下开展师范生的创新创业教育研究,研究内容主要集中在现状研究、构建创新创业教育体系及实践方面。

⑴现状研究方面。孔文鑫通过调查发现,政府和企业在师范生创新创业教育中未能充分发挥其作用;高校对师范生创新创业重视不够;家庭对师范生创新创业的态度不明确;师范生创业能力有待增强等[9]43。孙秀香通过现状调查认为,师范院校存在创新创业教育政策不完备、师资匮乏、学生创新创业教育意识淡薄等问题[10]230;李峰则建议从目标定位、课程建设、师资建设、实践建设等四个方面来构建高等师范院校创新创业教育长效机制[11]30。

图2 创新创业中教育类文献年度变化趋势图

图3 创新创业教育类文献学科分布图

⑵构建创新创业教育体系方面。陈幕飞从转变目标定位、培养师资队伍、构架创新创业教育课程体系等方面对高等师范院校创新创业教育体系的构建提出了建议[12]78;胡婧认为师范院校需要不断提升自身创新创业教育水平,强化师范院校创新创业的实践环节,完善创新创业教育体系[13]109;侯波提出,师范院校是教育生态系统环境的重要组成部分,高校在政府、社会和企业构成的教育生态系统环境中处于主体地位,是推动创新创业教育生态系统发展的直接动力,是促进创新创业教育生态系统良性循环的有力保障[14]31。

⑶创新创业教育实践方面。周口师范学院构建了 “教育、实践、服务、保障” 四位一体的创新创业人才培养体系[15]23;包头师范学院构建了 “创新创业课程、创新创业实践、创新创业孵化、创新创业服务、创新创业文化” 五位一体的教育模式,全面培养学生创新精神、创业意识和创新创业能力,取得了显著成果[16]38;广西科技师范学院 “1+6 式” 科研育人模式中的 “1” 为学生, “6” 为育人维度,即科研育人以学生为主体,着力从科技讲习、课程科研、科研导师、科研平台、科技活动、科技交流等六个维度建构科研育人体系[17]79;成都师范学院建构了 “一平台三体系” 模式,优化创新创业教育体系[18]94;洛阳师范学院将创新创业教育融入人才培养全过程[19]42。

图4 师范类创新创业文献年度变化趋势图

图5 师范类创新创业教育类文献学科分布图

4.我国师范生科技创新教育研究现状

师范生作为一个特殊的群体,开展师范生科技创新教育对青少年科技创新教育普及具有十分重要的意义。笔者通过文献检索,并对研究内容进行整理,总结了我国师范生科技创新教育研究现状。

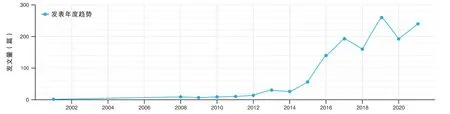

2020 年10 月23 日,笔者在知网中以 “科技创新+教育+师范” 为主题,检索师范生科技创新教育研究现状,得到的文献不是太多,总共207 篇,其中期刊论文118 篇,学位论文60 篇,会议论文5 篇,报纸文章1 篇,师范生科技创新教育文献呈波浪型变化的趋势,2016 年后,下降趋势较为明显(见图6),说明师范生科技创新教育没有成为学者研究的焦点。

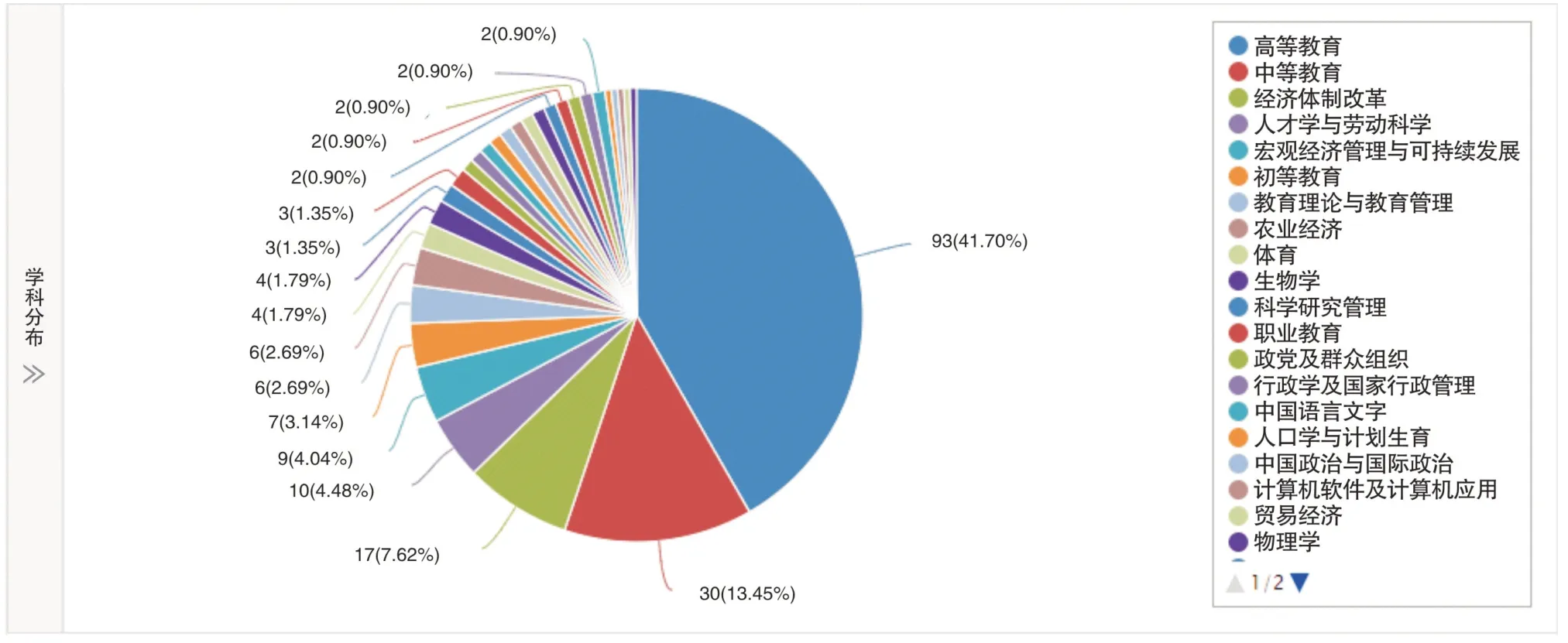

从师范生科技创新教育文献学科分布(见图7) 来看,师范生科技创新教育主要集中在高等教育中,其中研究论文93 篇,占比达41.7%;中等教育中科技创新教育也得到了重视,共有30 篇论文,占比达13.45%,说明科技创新教育在中小学具有强烈的需求。

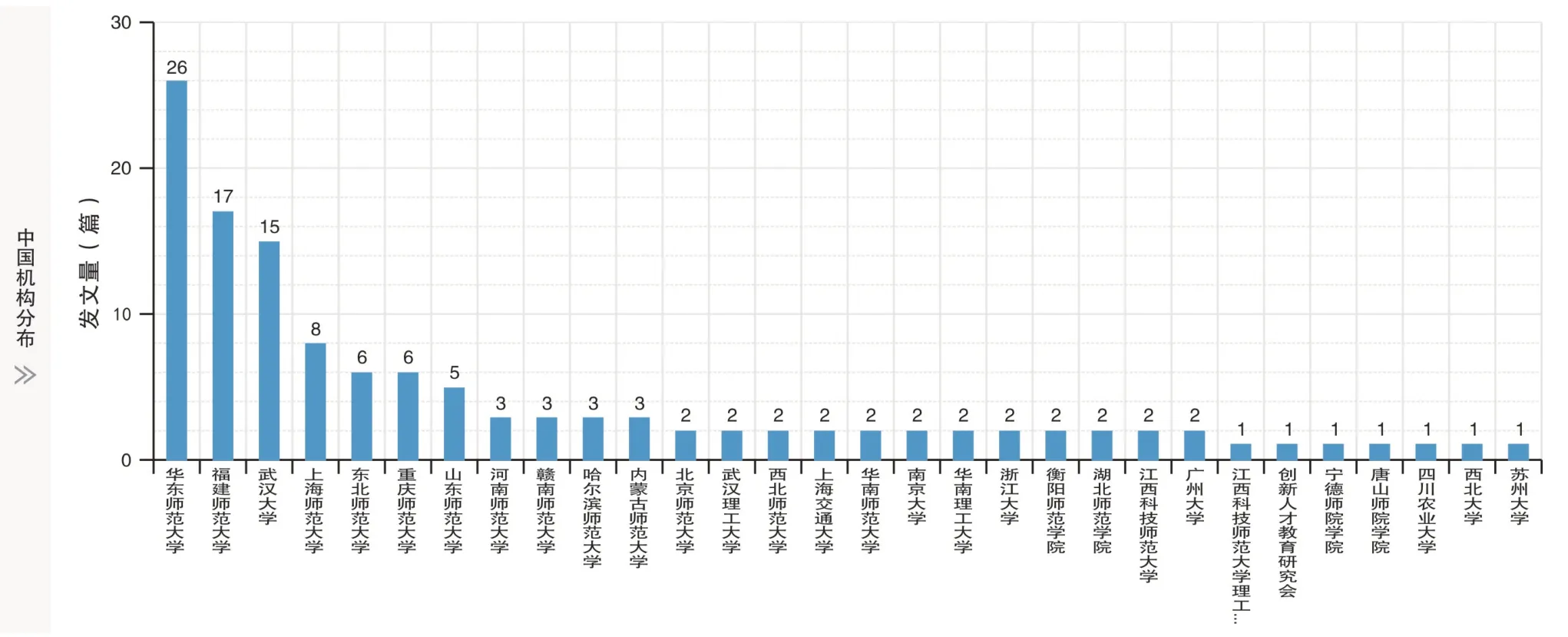

从师范生科技创新教育文献的机构分布(见图8) 来看,开展师范生科技创新教育研究的机构主要集中在师范类高校,其中华东师范大学发表了26 篇论文,湖南高校中衡阳师范学院发表了2 篇论文。

图6 师范生科技创新教育文献年度趋势

图7 师范生科技创新教育文献学科分布

图8 师范生科技创新教育文献的机构分布

目前,从文献内容来看,师范生科技创新教育研究主要集中在科技创新的重要性、存在问题及创新教育实践等方面。

孙继英认为科学教育是增强学生科学创新意识和能力的有效途径[20]7;王海宁分析了目前师范生创新能力现状及其影响因素[21]80;刘义民提出师范生创新能力培养需要重构师范生教育课程体系,建构师范生创新能力培养评价体系[22]33;张洪波认为在深化高等学校创新创业教育改革的背景下,高等师范院校应更加重视师范生的创新精神和创新能力的培养[23]139;张晓贵认为师范院校科技创新教育可以从形成与创新能力相适应的信念、掌握关于创新能力教育的知识以及具有创新能力教育的技能三个方面着手[24]57。

在具体的实践中,张洪波认为可以将科技竞赛作为创新教育的依托平台,培养师范院校学生的创新能力[25]169;朱树亭认为可以建立科学考核机制,通过配套奖励激励措施,构建师范生科研创新能力提升模式[26]1;孔养涛认为可以通过保障资金、制度和场所三位一体,改革课程教学模式,加强师范生科技创新能力培养[27]17;程立斌认为第二课堂活动是第一课堂的必要补充,是培养创新人才的有效途径[28]111;潘营利提出理科师范生创新意识与科研能力培养可以通过问题导入,引入研究性教学模式,开展科技小制作和电子设计大赛,开设创新、科研类课程来实现[29]15。

综上所述,我国师范生科技创新教育虽然取得了一定成绩,但目前基础教育的 “唯分论” 现象及固化的师范教育模式,极大地限制了科技创新教育的发展,媒体针对中小学生及师范生科技创新教育鲜有报道。

二、发展科技创新教育是我国新时代教育所需

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》确立了提高自主创新能力、建设创新型国家的发展战略。《中国制造2025》提出,坚持 “创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本” 的基本方针,坚持 “市场主导、政府引导,立足当前、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作” 的基本原则,通过 “三步走” 实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035 年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。显然,这些目标的实现必须依赖全民的科技创新教育。

(一)新时代教育方针与政策把科技创新置于重要位置

我国 “十四五规划” 提出:坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国。

十八大以来,习近平十分重视科技创新。《习近平关于科技创新论述摘编》中收录了自十八大以来习近平关于新时代科技创新的重要论述,突出了科技创新地位:坚持科技创新,首先要充分认识科技创新的重大意义。纵观国际大势,大国之间的竞争,本质上是生产力之争,其核心是科技创新能力之争。科技兴则民族兴,科技强则国家强。

习近平在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话指出:科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置;没有全民科学素质的普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。

(二) 新时代赋予了师范生科技创新的使命

党的十九届五中全会公报指出:坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,完善国家创新体系和科技创新体制机制,提升企业技术创新能力,激发人才创新活力,加快建设科技强国。我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案,都更加需要增强创新这个第一动力。面临愈演愈烈的外部技术封锁打压,我们在主动融入全球创新网络、在开放合作中提升自身科技创新能力的同时,还必须苦练内功、强化基础,突破各项核心技术短板,持续提升科技创新能力,深入推进教育体制改革,源源不断地培育创新型人才。新时代呼唤创新人才,培养好新时代创新型人才,是保证中国持续健康发展的底气,是助推人民幸福、国家富强、民族复兴的强大动力源泉。新时代对于创新型人才培养的需要,赋予了师范生新的历史时期科技创新教育的重任。

(三)中小学教育需要具有科技创新能力的师范生

为提高中小学教师科技创新指导能力,我国于1981 年成立了中国青少年科技辅导员协会。到2019 年底,中国青少年科技辅导员协会拥有个人会员7649 名,单位会员554 家,其中包括各省市自治区的青少年科技辅导员协会31 家。此外,各市、县、区等拥有相应的科技辅导员协会机构,但中小学科技创新教育力量总体仍然不足。2020年7 月,衡阳市青少年科技辅导员协会改选后,现有在册科技辅导员队员137 人,但拥有科技辅导员证的老师不足10 人,其中高级辅导员只有2人,说明现阶段基层的青少年科技员辅导队伍建设存在明显不足,科技辅导员队伍数量、质量明显不够,不能满足青少年科技创新教育工作的需要。全民科学素养及中小学科技创新教育需要高素质的科技创新老师,高素质的科技创新老师需要具有科技创新能力的师范生来补充。

三、新时代师范生科技创新教育发展的方向

十八大以来,我国的中国特色社会主义教育实现了新发展,积极围绕 “培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这一本质问题,明确了教育的性质、目标、任务和实现路径,素质教育已成为新时代教育要求。

(一) 让传统科技文化成为科技创新的底蕴

英国学者李约瑟指出,尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但科学和工业革命并没有在近代的中国发生。这说明我国传统科技受传统文化的影响,对世界的科技发展做出过重要贡献,但仍有不足之处。师范生应该在接受传统科技文化教育的基础上,深刻领会我国传统文化对科技发展的影响,并吸取其中的精华,为科技文化复兴与中国特色科技发展积蓄力量。

(二) 让创新思维成为习惯

科技创新教育需要教师具备科技创新意识、科技创新思维及科技创新能力,因此,加强师范生科技创新教育就应该强化师范生的科技创新意识、科技创新思维及科技创新能力的培养;加强对师范生的科技创新思维训练,让师范生把创新思维当成一种习惯。这样,他们在今后的科技创新教育过程中就能够得心应手。

(三) 让科技创新活动成为一种常态

加强师范生科技创新教育,其根本目的是推进青少年科技创新教育,因此,师范生的科技创新教育必定要与青少年科技创新活动联系在一起,通过建立校(高校)校(中小学)合作、校(高校)中心(青少年活动中心)合作,创建师范生参加青少年科技活动的平台,让师范生参加青少年科技创新活动成为一种常态,促进师范生与青少年共同成长,保证师范生科技创新教育健康持续发展。

四、新时代师范生科技创新教育的实践构想

(一) 建立 “小-中-大” 贯穿的科技创新教育体系

目前,我国设立的青少年科技创新大赛包含了科技辅导员及青少年科技创新大赛两大板块,目的是全面提升青少年科技创新能力及教师的科技创新辅导能力。在大学生中开设了创新创业课程及大学生科技创新大赛、挑战杯、互联网+等科技竞赛项目,旨在提高大学生的科技创新能力,并取得了一定的效果。但是,并没有注重师范生科技创新教育的作用及意义,师范生科技创新教育呈现细碎化与阶段化,保证不了全民科技创新的需要。

在目前中美科技竞争中,我国将美国对我国实施的 “卡脖子” 技术全部纳入科技攻关计划,以实现对必须技术的突破。要保证我国科技创新教育的可持续发展,必须变被动为主动,实施全民科技创新,建立起 “小-中-大” 贯穿的科技创新教育体系,围绕科技创新教育,从宏观规划、政策管理、人才队伍、创新思维、创新教育、创新实践等方面建立起与各方面、各环节相匹配的创新教育体系。

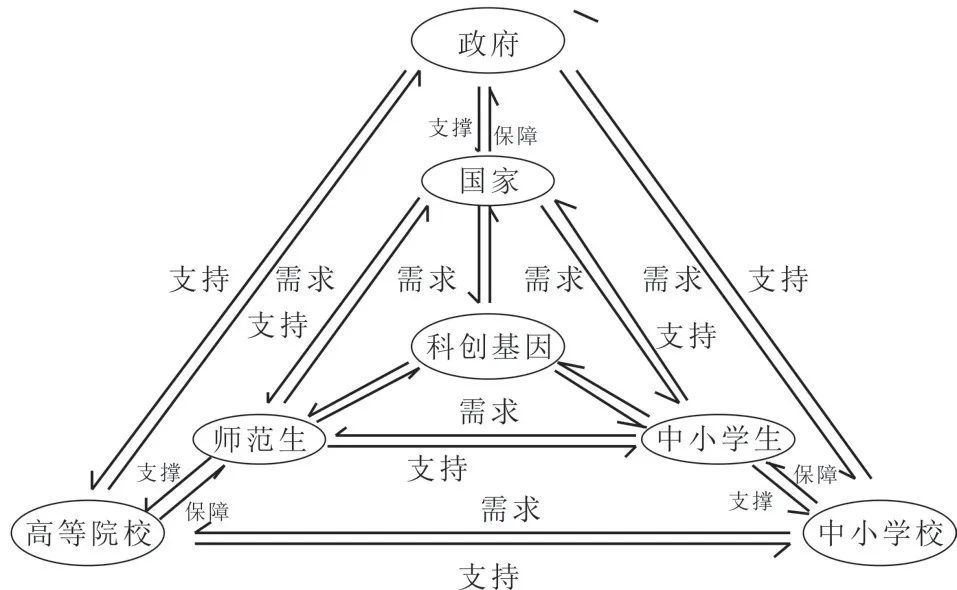

(二) 厘清关系,把握关键环节

师范生科技创新教育事关国家的科技创新战略,全民创新要求公民从小就具备较好的创新意识,中小学是接受创新训练的最佳阶段;中小学的科技创新教育需要高素质的科技创新教师,高校尤其是师范院校培养具有科技创新意识、科技创新思维、科技创新能力的师范生,是解决中小学教师科技创新能力的最直接、最有效途径;高校的科技创新教育,需要政府提供强有力的支持。良性循环可以保证科技创新教育的长效发展,为国家科技创新战略提供长期的战略性创新人才支撑。在这个循环中(见图9),师范生科技创新教育是最为关键的环节,加强师范生的科技意识及创新能力培养,是实现全民创新的基础。

图9 科创基因与国家、师范生、中小学生关系图

(三) 突出师范生的科技创新教育

不同于其它普通的大学生,师范生肩负着教书育人的重任,除了必须具备新时代中小学教师的基本素质之外,还要加强创新思维的训练,才能适应新时代中小学教学的需要。因此,只有在师范生中加强科技创新教育,培养科技创新意识,强化科技创新思维训练,满足师范生科技创新教育的基本要求,才能保证中小学科技创新教育的健康发展。目前,全国高等院校都开设了《创新创业指导》课程,重点集中在创业教育,并且有较多的国家级精品课程,为我国的大学生创业提供了较好的指导,但所有的课程科技创新指导明显不足,不能满足师范生科技创新教育的基本要求。因此,应当在师范专业中突出科技创新教育,弱化创业教育,通过加强科技创新理论教育、建立师范生科技创新教育基地、参与指导中小学生科技创新大赛等途径,创新师范生科技创新教育体系,培养新时代中小学科技创新教育需要的师范生。

总之,建设 “创新型” 国家及落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案》,需要不断地培养具备科学家潜质的青少年群体,加强青少年科技创新教育是实现这一目标的必要途径。中小学校是青少科技创新教育的主战场,中小学教师是青少年创新教育的主力军。突出师范生的科技创新教育,培养具有 “科创基因” 的师范生补充到中小学教师队伍,保证 “科创基因” 在少年儿童中得到传承,是我国实现科技创新教育的基本点与突破点,也是师范院校应当承担的历史使命。