赞赏类网络流行语的词汇化及其机制

2021-05-12李萍

李萍

(首都师范大学 文学院,北京 100048)

语言在不断发展和演变,词汇是语言发展和演变中最活跃的元素。随着互联网的不断发展和新的社交媒体的出现,不同国家的语言和文化交流越来越频繁,新词语也不断涌现。尤其是微信、微博这类社交平台出现后,网民们也成为了新词语的创造者与推动者,这些网络新词语一旦被其他社会群体所认可,便会在短时间内被高频使用,从而在使用和传播的过程中发生词汇化。

本文以近几年使用频率较高的 “打call” “点赞” “比心” 三个赞赏类网络流行语为研究对象,探讨其词汇化的表现形式和机制,分析它们的流行动因。

一、赞赏类网络流行语的语义演变与词汇化

“打call” “点赞” “比心” 都是表 “赞同、支持、欣赏、钦佩” 意义的当代网络流行语,最初,它们都是在网络社交平台上被使用,后来,在高频使用的过程中发生了语义演变与词汇化。

(一) 赞赏类网络流行语的形成

赞赏类网络流行语的形成离不开现今文化的开放与包容,也离不开网络社交媒体平台的传播。 “打call” 一词便是由不同国家的网民们在自由开放的网络环境交流中形成的。近期流行的 “打call” 并非首次出现在大众视野中,曾在上世纪90 年代也出现过,当时想要快速地联系一个人只能靠传呼机。港台地区由于英语普及度高,人们习惯将传呼机称为call 机,那么拨打传呼机也就称之为 “打call” 。但这种说法仅限于港台地区,这一 “打call” 与本文研究的 “打call” 在语义和功能上都完全不同。本文所探讨的流行语 “打call” 源自日本现场音乐会的应援文化,这是一种自发的集体行为,这种行为通常是由御宅族或偶像支持者的表演动作组成,包括有节奏地跳跃、拍手、挥动手臂和高呼口号。 “打call” 产生的时间大概在2017 年4 月份,当时使用范围有限,十分小众。在日本,它表示粉丝们为表达对台上艺人支持与喜爱所发出的互动行为,主要体现在舞台下的统一呐喊和动作。 “打call” 一词从日本传入中国后,虽然使用的时间并不长,却经历了词义的扩大演变。现在, “加油” 不再局限于歌迷追逐明星,而是从日式应援文化这个小众圈子扩大到中国日常生活的各个领域,其语义也在人们的使用过程中发生了演变。

新事物的出现会带来新的概念,然而,当一个新概念找不到对应的表达方式来表达时,便需要创造一个新词来弥补这个空缺。 “打call” 这个新概念在引入时,为什么选择汉语中的 “打” 与英语中的 “call” 复合而成词呢?它是怎样形成的呢?

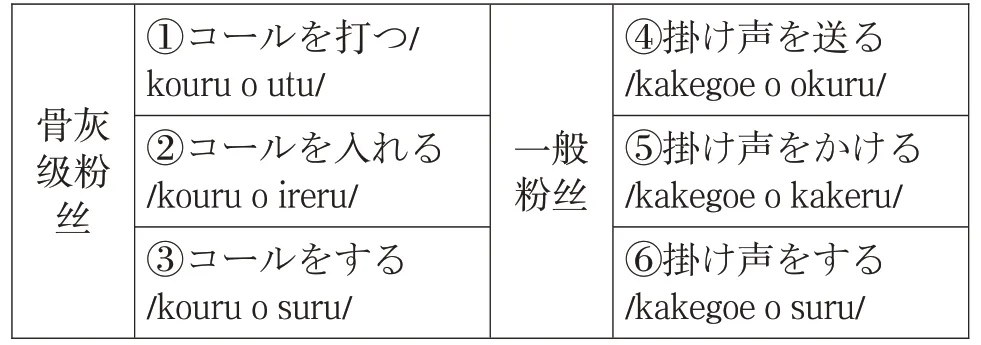

一个新词语的产生,背后有其语言学理据, “打call” 亦不例外。从形式上看, “打call” 是由汉语 “打” 字和英语单词 “call” 组合而成的中英混搭词,在网络流行语中属于很常见的拼盘现象[1]74。对于 “打call” 的形成有两种可能的假设:一是通过借词后类推而实现的。 “打 call” 是来源于日本的流行语,部分借用了日语[コール]一词,而日语的[コール]本身是个外来词,是从英语中的 “call” 音译而来。汉语中 “打” 的义项丰富且构词能力强,在现代汉语词典里收录的词条就有二十多条[2]38,如 “打包、打节拍、打秋千” 等看似语义搭配不合理的动宾短语结构,通过类推后形成 “打call” 。二是 “打call” 直接从日语中借用过来。为了考察 “打call” 是怎样形成的,我们通过调查日本当地青年人,得知在日本对于支持偶像现场演唱会表演的应援行为有六种可能的表达方式(见表1)。以下是具体表达与发音情况:

表1 “打call” 对应日语中的表达与发音

前三种表达出现在级别较高并且痴迷于应援的粉丝当中,后三种表达一般粉丝使用较多。从语音角度观察,前三种表达中[コール]的发音 “kouru” 与 “call” 相似,后三种则无相似。从使用对象考察发现,级别高的粉丝影响力更大,从小范围使用扩散出去的可能性更大。我们可以推断, “打call” 一词是由前三种表达演化出来的,而这三种表达中的第一种①コールを打つ,文字呈现中就有 “打” 字。所以,我们更倾向于第二种假设,即 “打call” 一词是从日语中借用而来, “打call” 中的 “打” 借用了日语中 “打” 的形, “call” 则是语音上的借用。

与 “打call” 功能相似的 “点赞” 一词出现时间更早。网络社区 “点赞” 功能的出现,满足了人们表达情感的需求。 “点赞行为” 的高频出现,引发了 “点赞” 的演变,促使 “点赞” 入选了《咬文嚼字》 “2013 年十大流行语” 。

在网络社交平台为表示对某个事件或者人物的认可、喜爱和支持,有心形、大拇指、笑脸等符号可供选择点击,一旦点击了 “赞” 的图标,则意味着表达了自己的情感态度为赞同或者喜欢。而且现实生活中也有用 “赞” 来表达认可的,如上海、浙江、台湾当地居民会用 “赞” 表达认同态度。 “点赞” 行为的风靡源自于微信朋友圈 “点赞” 功能的出现,之后 “点赞” 由一个 “赞” 的行为转变为网络流行语,在各大社交网络平台上有相当高的热度。

“比心” 并不是 “将心比心” 中的 “比心” ,而是指表达对某事件或者人物的支持与喜爱。它来源于一个比划爱心的手势,最初源自韩国,因为韩国明星经常用食指与大拇指交叉比出心型以表示对粉丝的爱意。 “比心” 一词在国内真正流行则是在2016年,当时的韩国歌手黄致列在《我是歌手》节目中为表达对歌迷的喜爱,多次用手指比划出心形,由此带动起了 “比心” 的热潮。明星们首先开始刮起 “比心” 狂潮,纷纷晒出自拍 “比心” 照,普通大众也纷纷效仿,一时成为拍照热门姿势。随着 “比心” 姿势的流行,社交平台甚至媒体报刊也开始使用 “比心” 这一网络流行语。此外,这个词还有 “手动比心” “笔芯” 的说法。

(二)赞赏类网络流行语的语义演变与词汇化

网络流行语在词汇系统中最为活跃,它们在被人们使用和传播的过程中发生了语义演变,并且在语义演变的同时也历经了从短语到词的词汇化过程,作为高频使用的赞赏类网络流行语亦如此。笔者通过搜索新浪微博和网络媒体新闻语料,以 “打call” “点赞” “比心” 为例,考察其语义演变及其词汇化过程和词汇化程度。

1. “打call”

“打call” 最初的语义是表示支持偶像的应援动作,我们记为 “打call1” ,使用范围仅限于演唱会现场,指偶像支持者为支持偶像的表演所采取的应援行为。例如:

(1)演唱过程中,河粉全程在为她打call。(中央电视台音乐频道《精彩音乐汇》栏目官方微博,2018-07-30)

(2)教练,我好想学打call。(搜狐网,2017-02-15)

(3) 我要在爱豆演唱会上用应援棒跳舞打call!(音乐自媒体微博,2018-06-22)

“打call1” 语义具体,是指为支持偶像手持荧光棒等跟随着音乐有节拍地挥舞并做出特定的动作以及呼喊等。它通常做谓语,其内部结构关系松散。因此, “打call1” 尚处于述宾式短语阶段,中间可插入成分为 “打个call” “打好call” ,也能够单独使用 “call” 。例如:

(4)什么都别说,先来打个Call。(搜狐网,2016-04-08)

(5)为了打好CALL,你需要站立、手持荧光棒、好嗓子。(搜狐网,2017-02-15)

(6)有时台上的歌手也会带起Call 来,某些固定动作就标志着一个Call 的开始。(搜狐网,2016-04-08)

伴随着网络流行语 “打call1” 的高频使用,其语义在使用过程中发生了泛化,使用对象不再局限于偶像,句法特征与语义已经有所演变,只要有支持的对象,都能够用 “打call” 来描述。因此, “打call1” 演化出 “加油、叫好” 的语义,已经由短语词汇化为复合词,记为 “打call2” ,词语内部不能插入其他成分。例如:

(7)为志愿者打call,还帮助他上 “头条” 。(东方网,2017-12-18)

(8)为了给广州春运志愿者打Call,他们这样干!(南方都市报,2018-02-05)

(9)网友天河打call 国足:生命不息,战斗不止。(腾讯体育,2017-11-11)

(10)全球媒体为深圳打Call,它们在打Call什么?(深圳新闻网,2018-01-08)

(11)新年怀旧,北京 “童年小卖铺” 打call童年。(中国青年网,2018-01-03)

上述例句中的 “打call2” 语义上都指 “加油、叫好” ,在 “打call” 出现之前,现代汉语中经常用于表示鼓励的词语有:加油、鼓劲,最为常用的是 “加油” 。人们求新、求异的心态似乎觉得 “打call” 这个词比 “加油” 更能表达自己的 “加油值” 。 “打call” 表 “加油” 的语义在新的语境中反复出现,逐渐扩散,最后固定下来发展出了 “加油、叫好” 的语义,这也是 “打call” 最为常用的语义。

上述例句中 “打call” 都是表支持的 “加油、叫好” 义,但在句法特征上有所区别。例(7)和例(8) 中的 “打call2” 的句法特征为不及物动词,其后尚不能搭配宾语,我们将其记为 “打call21。这是 “打call” 最为主流的用法,常见于句式 “为……打call” 。例(7)中 “打call” 的指称对象由明星偶像扩大为普通志愿者,为 “普通人” 的加油鼓劲也不再呈现出互动的性质。例(9)(10)(11)中 “打call2” 的句法特征发生了变化,呈现出及物化的特征,后面可直接带宾语,我们将其记为 “打call22” 。

因为起初的 “打 call” 是有组织性的集体行为,且参与者人数众多,所以如今 “打 call” 又衍生出 “参与(集体活动)” 的语义,记为 “打call3” 。例如:

(12) “消防安全日” ,我们来 “打call” 。(网易新闻,2017-11-17)

(13) 斐讯商城1212 粉丝狂欢节,等你来打call!(太平洋电脑网,2017-12-12)

(14)达人秀海选首站等你来打call!(爱青岛,2017-09-14)

“打call” 虽然产生和使用的时间并不长,却经历了词义扩大的演变[3]247。 “打call” 从日式应援文化的专用术语慢慢变成广义上的 “加油” “叫好” “参与” 等网络语言,在各个领域广泛使用。 “打call” 的演变具体见表2:

表2 打call 的演变

通过表2 我们发现, “打call1” 的语义具体,指演唱会应援的互动行为,其结构也较松散,中间可穿插其他成分。随着使用领域的扩大及使用频率的增加, “打call” 在语义演变过程中发生了词汇化,非词汇性的述宾式短语演化为复合词。词汇化是指非词汇性成分变为词汇性成分[4]399,或词汇性较低的成分变为词汇性较高的成分。

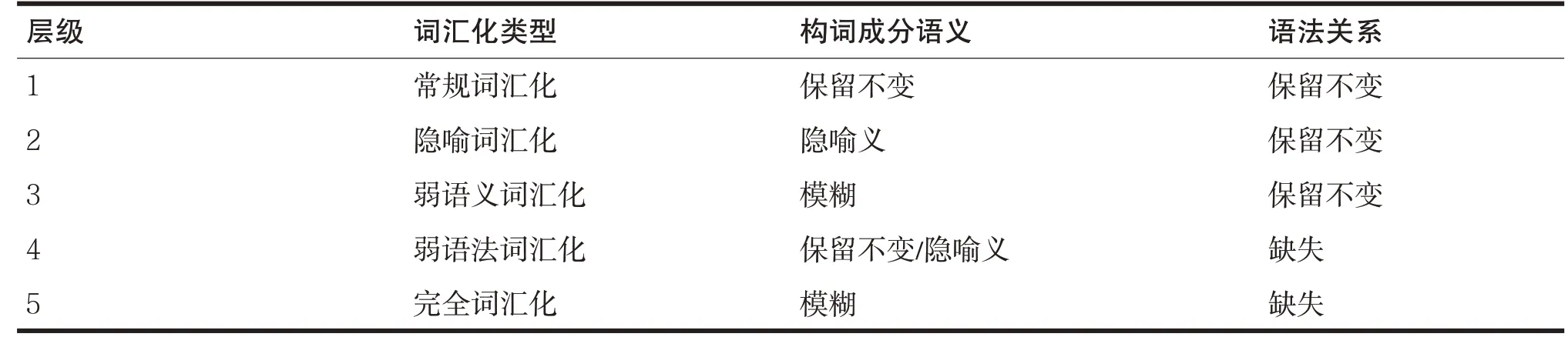

Picard 的词汇化理论认为,通过词汇化生成的词,其词汇化程度不一,由低至高可分为五个层级:常规词汇化(conventional lexicalization)、隐喻词汇化(metaphorical lexicalization)、弱语义词汇化(asemantic lexicalization)、弱语法词汇化(agrammatical lexicalization)和完全词汇化(complete lexicalization)[5]219。

参考Picard 对五种词汇化范畴的分类及描述,我们通过表3 来呈现不同程度的词汇化类型在语义和语法关系上的区别,以此来鉴别词汇化的类型及程度。

由表3 我们可以发现,词的语义与网络流行语的词汇化程度呈正相关,即复合词的语义越丰富,则词汇化程度越高。而网络流行语的词汇化程度与其内部构词成分的语法关系呈负相关,即词汇化程度越高的网络流行语,其内部构词成分的语法关系越弱。

我们认为 “打call1” 发生词汇化,演化为 “打call2” 的依据为:句法上既不能扩展,也不能变换;语义上失去了原本表示应援行为的意义,其构词成分义消失,获得了新隐喻义 “加油、叫好” 。从 “打call2” 的词语内部结构来看,其构词成分之间没有语法关系存在,这符合Picard 词汇化的第四个范畴,即弱语法词汇化。 “打call2” 作为一种主流用法,最受网民青睐,在高频使用过程中, “打call2” 出现了及物化的趋势,有 “打call21” “打call22” 两种用法的并存,这种变化反映了人们在使用语言时喜欢追求更经济更有效率的表达方式。

“打call3” 的生成源于 “打call1” 的词汇化。在现场演唱会上,歌迷必须亲临现场,参与互动才能够 “打call1” 。基于这种相似性,人们创造性地进行跨空间使用,不断赋予 “打call” 新的语义,该词已经转义为 “参与、参加” ,构成新的隐喻义。从词语内部结构看,其语法内部关系也缺失了,因此, “打call3” 属于弱语法词汇化。

2.点赞

社交媒体平台中 “点赞” 功能的出现满足了人们表达情感态度的需求,给社交带来了方便。人们通过社交网络平台分享自己的消息状态,渴望得到他人的关注,那么给他人的分享 “点赞” ,就相当于传递出关心对方的一个讯息,这有效地拉近了双方的距离。例如:

(15)他又站在马路中间指挥交通,最终和急救人员一起将伤者送往医院,事迹被他的同事知晓,并发到朋友圈,引发大量北京市民转发并点赞。(《深圳特区报》,2018-04-25)

(16)第二届 “寻找广东好医生” 点赞活动启动 为你心目中的广东好医生点赞(南方网,2018-11-13)

(17)打开微信,点赞比比皆是。给朋友圈晒图点赞、给个人动态点赞、给转发的公号文章点赞……在争先恐后的点赞中,哪些点赞是真心的?哪些点赞是被动的?(《人民日报》,2017-05-30)

例(15)中 “他” 救治伤者的事迹获得北京市民的大量 “点赞” 行为,例(16)中 “寻找广东好医生” 的 “点赞活动” 和例(17)中的 “点赞” 行为比比皆是。以上三个例句中的 “点赞” 都是表示 “赞同、支持” 的具体行为,属于行域范畴。

表3 词汇化的类别

“点赞” 就是点一个赞, “点” 与 “赞” 是动宾关系。但是, “点赞” 发展到现在已经偏离了它最初的人际功能,词义有了演变,演化为 “支持、叫好” 义,语义类似于 “加油、叫好” ,但是在用法上与其有所区别。例如:

(18) “照亮每村每户的‘小角落’” ,美欧媒体纷纷点赞中国的 “厕所革命” 。(《人民日报》,2017-12-27)

(19)厉害了,我的国!尖端科技不仅让国家强大,也会改变我们每个人的生活。为重视发展科技的祖国点赞,为新时代的科学家点赞!(《人民日报》,2017-12-16)

(20) 习近平总书记欣然为他们的艰辛付出 “点赞” 。(《光明日报》,2018-02-11)

例(18)中 “点赞” 后接宾语 “中国的‘厕所革命’” ,和 “打call” 一样都具有了及物化的倾向,与 “加油、叫好” 用法不同,但这里的 “点赞” 不能替换为 “加油” 或者 “叫好” ,虽然在语义上与 “叫好” 相似。例(19)中的 “点赞” 可以替换为 “加油” 或 “叫好” 。例(20) 中的 “点赞” 语义相当于 “叫好” 。通过例句分析可以发现,与 “加油、叫好” 相比, “点赞” 的语义内涵与句法功能都更加丰富。

从词义角度看, “点赞” 已经由表 “赞” 的行为转义为 “叫好、支持” ,构词成分 “赞” 与整个词 “点赞” 的语义关系很明显,仍保留着原有的语义,符合Picard 词汇化范畴分类中的第四种弱语法词汇化。

3.比心

用手比划心形以表达自己的喜爱之情是 “比心” 最初的来源,早先流行于韩国,后来慢慢地被国内的明星所熟知。明星们常常用拇指和食指相交比划来表达对粉丝或是朋友的爱,随之网友粉丝们也争相仿效,于是,大量的 “比心” 表情包被广泛使用并迅速走红于网络。例如:

(21)暖心!武大靖率领男队集体比心 原来是跟她们心心相印(凤凰网,2018-02-23)

(22)文在寅与花滑姑娘比心卖萌 可韩国女孩咋都一模一样?(东方体育,2017-11-01)

“比心” 在使用过程中也发生了语义演变,不再局限于表达喜爱,更多用于表达 “支持、赞赏” 义。例如:

(23)让我们一起为传统文化教育 “比心” (长江网,2017-03-05)

(24) 陕西铁路邀您一起比心中国(西安晚报,2018-05-20)

(25)致敬风沙里的植树英雄们,给种花家比心。(共青团湖北省襄阳市委员会官方微博,2018-11-06)

例(23)和(25)中的 “比心” 一词都出现在 “介词+宾语+比心” 的结构中,与 “打call” 一样,出现频率较高,不过,例(24)中的 “比心” 后接宾语 “中国” ,也呈现出及物化的趋势。

“比心” 的构词成分义与整个复合词的语义存在隐喻的关联,在词语内部语法关系上还保留着动宾关系,即比划心型。由此,我们认为 “比心” 属于隐喻词汇化。隐喻词汇化分两种类型:一种是构词成分的隐喻词汇化,另一种是完形隐喻词汇化[3]220。 “比心” 属于完形隐喻词汇化。

“打call” 与 “点赞” “比心” 相比,词汇化程度最高,一方面因为 “打call” 与 “点赞” “比心” 相比,语义泛化更广;另一方面 “打call” 与 “比心” 相比,其构词成分之间,失去了意义上的独立性,语法关系缺失,整合度更高,这也符合Picard的词汇化理论中对于词汇化程度判断的标准。

二、赞赏类网络流行语的演变机制

流行语语义的演变与传统语言语义的演变具有相似性,最初语义的变化临时性存在于某一语境当中,当这种变化了的语义被人们反复使用时,随着其使用频率的增加,语义便逐渐固定下来[4]408。网络流行语在流行之前,大多在某一特定范围内被使用,后来由于行业的彼此渗透和影响以及人们审美观念的整合,便在更大范围内被人们使用,成为跨行业领域的网络流行语。赞赏类网络流行语也是如此,它在日式应援文化这个小众圈子出现后,使用范围渐渐扩大到各大网络社交平台,甚至在主流的新闻媒体中也时有出现。那么,赞赏类网络流行语的演变机制是什么呢?

网络流行语在产生的初始阶段,往往是一个语义上具有专指性或特指性的单位,无论专指或者特指,其指向的对象都有限。为了扩大其指称对象,唯一的方式就是泛化,而泛化演变的主要机制就是基于隐喻的认知方式。作为一种重要的认知模式,隐喻是新的语言意义产生的根源,也是语言延伸的路径之一,大量的网络流行语的语义都通过隐喻的机制形成了新的语义。

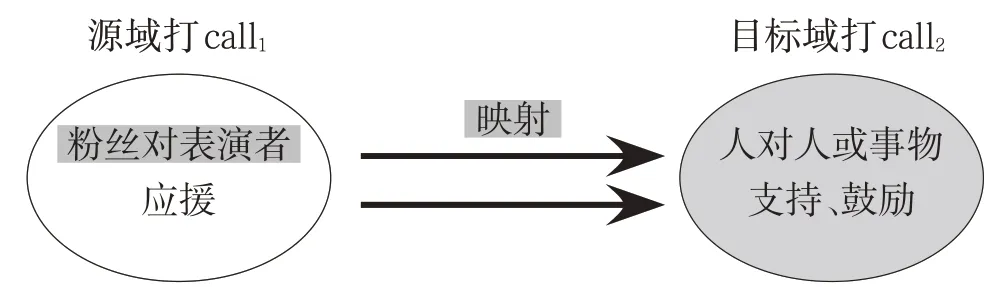

赞赏类网络流行语演变的机制也是基于隐喻的认知思维。 “打call” 源自日本,被引入国内后,网友们对其赋予了新的含义,语义出现泛化,这是基于隐喻的认知方式从具体的认知域向新的认知域投射而形成的流行语义[6]98。 “点赞” 演变也是基于隐喻的方式,从最初表 “赞赏、支持” 的行为演化为 “赞赏、支持” 义。 “比心” 从最初用比划心形以表达 “喜爱” 义通过隐喻演化为 “叫好、支持” 义。三个赞赏类网络流行语都是基于隐喻机制发生的语义演变。以下以 “打call” 为例呈现其演变机制。

通过对 “打call1” “打call2” “打call3” 各自范畴领域的属性特征的分析,发现 “打call2” “打call3” 都是 “打call1” 在隐喻的机制下发生的词汇化。 “打call2” 词汇化的演变机制如图1所示:

图1 “打call1” 演变至 “打call2 ” 的机制

源域 “打call1” 与目标域 “打call2” 属于两个范畴的概念,在原型范畴化理论框架下,范畴之间存在界限的模糊和属性的相似,正因为这一属性为 “打call” 跨领域映射提供了基础。源域中具有的显著特征有:粉丝对表演者应援, “打call1” 的发生对象关系是粉丝对偶像表演者,是有生个体对另一个有生个体; “打call2” 的发生对象关系是有生个体对另一有生个体或者事物,这两者具有相似性。当人们知道 “打call1” 应援行为时,会联想到支持、鼓励的行为,因为表应援的 “打call1” 与表支持、鼓励的 “打call2” 这两者的显著特征具有高度的相似性。于是,源域 “打call1” 中的显著特性就被映射到了目标域 “打call2” 中, “打call2” 被赋予新的含义,只要场景需要表达 “加油、支持” 的语义,打call2就可以被隐喻到这些具体话语中。

流行语的语义是动态发展的, “打call1” 的进一步演变生成了 “打call3” 的语义,其演变的机制如图2 所示:

源域的 “打call1” 拥有的特征属性是:物理空间、参与演唱会现场。 “打call1” 的发生需要特定的空间,即现场演唱会,粉丝在这样一个具体空间里才能让 “打call1” 得以实现。目标域的 “打call3” 的实现也需要一个空间,即一个网络的虚拟空间。这两个域具有空间范畴的相似性。 “打call1” 还需要参与到演唱会这一场景当中,目标域 “打call3” 也需要进入一个场景。这两个域具有场景范畴的相似性,在具有相似性的基础上,源域 “打call1” 中两个方面特性都映射到了 “打call3” 中, “打call3” 获得了新的语义;在网络社交中需要表达 “参与” 义时, “打call3” 就会被隐喻到具体话语中。

三、赞赏类网络流行语的兴起动因

当一个全新的网络流行语进入人们的视野后,人们总是试图寻找机会使用它,一旦发现适宜它的场景,就会立即使用。赞赏类网络流行语的兴起既有社会文化的因素及心理因素,也与其本身的语言特质相关。

(一) 陌生化与简洁化表达

以往人们在表达支持与鼓励时,常用 “加油” “叫好” 等词,但是在这类词语被使用到一定程度后,人们便开始追求更新颖、更与众不同的陌生化表达。赞赏类网络流行语 “打call” “点赞” “比心” 出现之后,尤其是 “打call” “比心” 以其自身形式的陌生化吸引了人们的注意力。在表达相同概念时,出现了陌生化甚至是怪异的表达形式时,这会使人感到新奇,这是网络流行语流行的最根本也是最主要的原因[7]30。显然, “打call” 的表达形式是与众不同的,其构词方式也不同于以往的词语。当人们初次接触到 “打call” 时,从字面上不能理解其语义,但这种新颖的表达会引起人们的好奇心,了解之后,人们便会优先选择 “打call” 这种陌生化的表达形式来表达 “支持、鼓励” 义。这样一来,它的传播速度和使用频率都会呈爆炸式增长。

在如今的信息时代,以最经济的方式来创建新的单词和新的意义,是网络词汇的生产原则。快节奏的现代生活,也使注重效率的人们更倾向于用简单明了的词句来表达想法。 “打call” “点赞” “比心” 三个网络流行语以简单的形式承载了丰富的内涵,所以很容易得到使用者的青睐,这也符合语言的经济原则(the principle of economy)中的省力原则。这一理论认为,人们在语言交往过程中,在保证语言交际正常进行的前提下,总是自觉或者不自觉地使用比较少的、省力的语言单位,尽可能在言语活动中减少脑力和体力的消耗。于是,赞赏类网络流行语言简意赅的特点便得到了人们的青睐,从而被疯狂地复制与模仿使用。

(二) 符合社会正面价值观

当下,主流媒体对中华优秀传统文化的宣传,以及主流意识形态对社会 “正能量” 的倡导,是赞赏类网络流行语得以全民流行的背景。赞赏类网络流行语 “打call” “点赞” “比心” 本身所蕴含的语义特点,符合当下社会对正能量事件及人物的宣传,尤其是在得到了官方新闻媒体的青睐后,它们的使用又得到了进一步的推广。例如,习近平主席通过主流媒体机构中央电视台发表新年贺词时,在贺词中就使用了 “点赞” 这一赞赏类网络流行语—— “我要为我们伟大的人民点赞” ,一时间, “点赞” 又风靡全网。

四、赞赏类网络流行语的发展趋势

网络流行语的使用平台大多局限于网络,它们本身的特点也决定网络流行语的更新换代十分迅速,一些不符合主流意识形态的网络流行语如 “TMD” “傻B” ,以及一些不符合现代汉语的成词规律的词语如 “GG、hold 住” 等,会被逐渐淘汰掉。而那些符合主流意识形态和现代汉语成词规律的网络流行语就有可能有更长的生命周期,甚至可以走进现实生活,成为热门的日常使用词汇。比如, “给力” 这样积极向上的网络流行语已经被收入现代汉语词典当中,成为共同语词汇。赞赏类网络流行语之所以被大量使用与传播,关键在于它被广大网民认可,能满足人们当时表达情感态度的需求,但是否能进入共同语词汇系统,还需要时间的考验,不过,我们可以通过分析语料来预测它们的发展趋势。

赞赏类网络流行语能否进入共同语词汇暂且还不能定论,但可以肯定的是,它们的词汇意义符合时代发展的需要,并且已经走进了现实生活。与 “打call” 相比, “点赞” “比心” 更符合现代汉语的成词规律。在日常的人际交往中, “点赞” 的口语使用频率也更高,商人们也热衷于用 “点赞” 的方式来进行营销推广等,这尤其见于微信朋友圈的 “点赞活动” 。

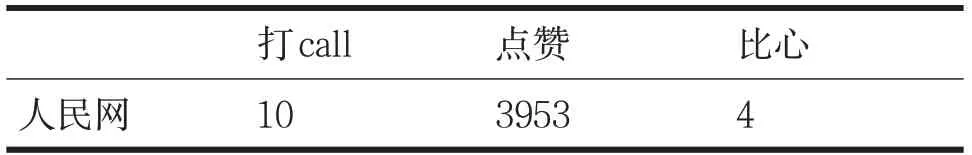

通过搜索主流新闻媒体平台 “人民网①” 中 “打call” “点赞” “比心” 的使用频次,我们可以分析其使用情况,具体如下(见表4):

表4 赞赏类网络流行语在2013-2018② “人民网” 中的使用频次

通过数据可以发现, “点赞” 在主流新闻媒体平台的使用频次远远高于 “打call” 和 “比心” 。作为2013 年度十大流行语的 “点赞” ,尽管出现时间较早,但它并未随着时间的流逝而消失,反而愈发具有生命力。由于三个赞赏类网络流行语产生的时间不同,因此,截取了2016 年至2018 年《人民日报》中相关数据来进一步分析(见表5)。

表5 赞赏类网络流行语在2016-2018《人民日报》中的使用频次

“打call” 走红于2017 年, “比心” 走红于2018 年。作为2013 年度十大流行语的 “点赞” ,在2013 年最为流行,尽管它形成时间最早,但是在近3 年的主流新闻报刊《人民日报》上, “点赞” 的使用频次最高,这无疑是权威媒体报刊对它的一种认可。与其他赞赏类网络流行语相比, “点赞” 的生命力周期和生命力最强。从成词规律来看, “点赞” “比心” 符合现代汉语的成词规律,而 “打call” 则属于混搭词。随着 “点赞” 一词得到更多新闻媒体平台的使用与青睐,可以预测, “点赞” 这个网络流行语将会得到越来越多的认可。

五、结语

我们看到,网络流行语不断出现并逐渐被人们接受,高频的使用引发了它们的词汇化,它们在词汇化过程中又呈现出及物化的趋势,这符合语言的经济原则中的省力原则。通过分析赞赏类网络流行语的词汇化程度,我们发现,赞赏类网络流行语的词汇化程度与其内部构词成分的语法关系呈负相关,也就是说,越是词汇化程度高的网络流行语,其内部构词成分的语法关系越弱。词的语义与网络流行语的词汇化程度呈正相关,网络流行语语义越丰富,则词汇化程度越高。

笔者认为,赞赏类网络流行语词汇化演变的机制是基于隐喻,隐喻的认知本质赋予语言强大的生命力,它在网络流行语意义建构过程中起着重要的作用。赞赏类网络流行语得以流行的动因是流行语语义本身的特点以及人们追求陌生化与简洁化的语用心理。

赞赏类网络流行语的使用与传播符合时代发展的需要,但随着热点事件不再 “热门” 之后,它们还能否继续被人们使用就决定了它们的生命期长度,最终只有符合现代汉语发展规律的词语才能更具生命力。相比 “打call” , “点赞” 和 “比心” 进入共同语词汇系统的概率更大,不过,它们的最终走向还需时间的检验。

注释:

①人民网,是世界十大报纸之一《人民日报》建设的以新闻为主的大型网上信息发布平台,作为国家重点建设的新闻网站,其新闻报道具有权威性,也能反映赞赏类网络流行语在主流媒体平台的使用情况。

②文中2018 年截止时间至11 月13 日。