银雀山一号木牍“埶”字信息刍议

2021-05-12陈国兴

陈国兴

出土的竹简本《孙子兵法》是由形甲与形乙两个版本或还有其他兵书简,并参照传世本进行拼联所成的混合版本。附在卷册外篇题目录木牍又称银雀山一号木牍。作为简册书目的这方木牍究竟附在哪一卷版本上尚不得知,需要根据文字隶变时期及抄写字体风格来判断。本文对一号木牍“埶”字所含的信息做些肤浅探讨,以达抛砖引玉作用。

一、木牍研究、构成及文字

(一)木牍研究

简牍出土后,整理小组对木牍有初步释解,李零、李学勤等专家进行了深入研究,现在对 “银雀山一号木牍”研究是在此基础上进行的。几十年来,围绕木牍、篇题、简文等内容探讨一直未间断。当前,程浩的《银雀山汉墓一号木牍重审》,熊剑平的《〈孙子〉篇题考察》,高友谦的《银雀山汉简〈孙子兵法〉篇题木牍异议》等文章提出新的观点和见解。2011年,裘锡圭先生发表《再谈古文献以“埶”表“设”》[1]一文,则是专题探讨“埶”字的使用问题。另外,民间论坛时有篇题木牍的讨论文章。在看到公开发表的文章,除高友谦先生文中已涉猎个别字体笔画外,从简牍字体角度去探索的文章还尚未见到。

(二)木牍构成

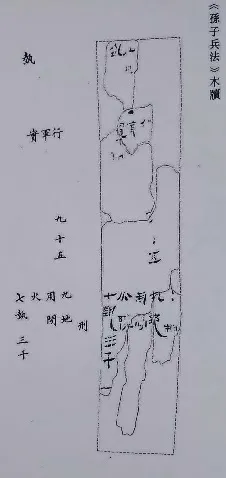

银雀山一号木牍是作为简书目录系在简册上面的。由于出土时已成残片,六块残存碎木片经由整理小组专家修复,拼缀成“长22.3 厘米、宽4.3 厘米”的残缺木牍。目前通行说法是可划分为“三排五行”,以黑圆点为界,分为上下两部分,总共由15 行构成。示意图如下。

篇题木牍示意表

框内篇名根据竹简所存篇题推测填充。按李零先生的说法,第一排排序(由右向左)为“□、计、作战、埶(势)、形”;第二排“谋攻、行军、军争、实虚、九变”;第三排“地形、九地、用间、火攻、七埶(势)”。可将其分为前六篇和后七篇构成十三篇篇题,而第一排“空框”与“七埶三千”不为篇名。[2]经专家们数十年考究释解,形成诸多说法,认为加“前言(十三篇)和后语(七埶三千□□□)”为15 部分内容构成篇题,亦是一家之言。

(三)木牍文字

现木牍存完整字10 个,残存辨识字5 个;残迹(推测)字5 个。部分竹简背后有篇题,为“作战”、“形甲”、“埶”(势)、“实虚”、“火攻”五篇。残存文字,按三排五行排序,可辨认15 字。残迹推测字5 个。

木牍文字图示:

摹本木牍文字

⒈完整字:

⒉残存辨识字:

⒊余残迹推测字:

⑴作、⑵戦、⑶虚、⑷行、⑸九

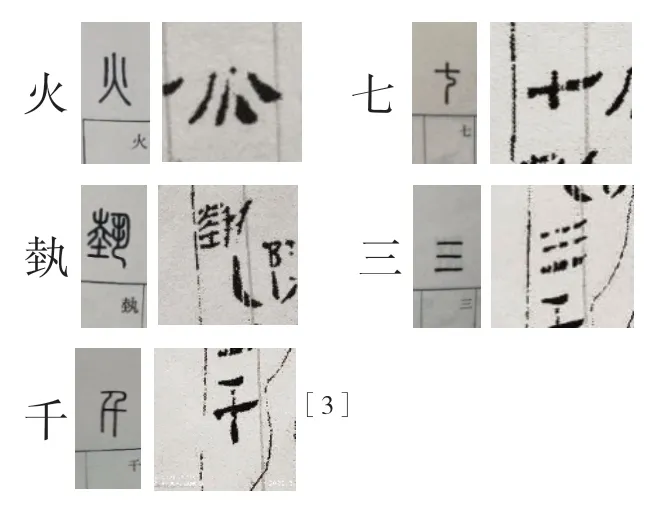

(四)篆、隶字的对比

这方木牍残存字体笔画形态构成大体属于古隶前期的字体,以省减画字体为主,基本笔画还未出现“掠折、蚕头燕尾”,个别已有初露之势,如“七”“千”的一横,呈明显过渡之态。其横笔画倾向右上方,撇画拉长甩出,这是手书者特有笔画特征,形成秦末汉初时期隶变字体过渡风格体势。

二、木牍“埶”(势)字内涵信息

木牍残存字不多,一个有趣的现象是附在简册上的木牍留有 “埶”的两种写法字体。埶的两种写法说明了什么,是有意为之,还是抄写者的随意形成的习惯?除了给后人留出遐想余地外,对于我们判断甲、乙版本还是有作用的。下面从“埶”字演化过程做些分析。

(一)埶字产生渊源

1.孙常叙先生对“埶”字演化过程制作了文字图谱如下:

文字图谱:甲骨文→金文→篆文→隶书[4]

在甲骨文的象形文字中,埶字是奴隶种植劳动象形字的出现,字形经金文、篆文、隶书发展演化为权力、势变等方面的引申,与 “势”通假使用中有着更多释义。

2.秦汉时期埶字演化

上述四副图片依次为:石鼓文(先秦—前206年) 张家山简(汉—前168年)[5]马王堆老子(汉—前116年) 武威简(汉—前28年)。

秦石鼓文是先秦时期的刻石文字,是由大篆过渡到小篆时期的字体。由先秦(前206年至汉初前168年),经约50 余年隶变发展,到张家山汉简的“埶”字已有很大变化,但仍有明显篆字遗痕;又经约半个世纪的隶变,至马王堆帛书老子(汉—前116年)《道德经》出土 “埶” 字的书体仍带有篆意,但用笔已从圆转向隶书方折转变,横画略右上方斜出,捺笔厚重有力,已具有早期隶书的古拙朴质风格;再经近百年至武威简(汉—前28年)《仪礼·泰射》出土,“埶”字隶变呈现出成熟期风格。

(二)一号木牍两个埶(势)字对比

木牍两个埶字形态不同,不属于一个时期的字体。木牍⑴埶字一撇虽有弯曲,但未拉长,一撇尚未拉出,是当时抄写者的草写省减笔画的俗字,属于古隶时期字体特点。而后面的木牍⑻埶字截然不同,尤其一撇向下延伸拉长一半,是隶变向成熟期过渡写法。

(三)木牍⑴“埶”(势)字与势篇里简片“埶”(势)字对比

木牍(8)[6]埶与47 背-a 埶的一撇均拉长,左上右下结构,撇长占字体约一半多,而与势篇中简片其他埶字形有所不同。目录与篇题字体为同一时期字体。

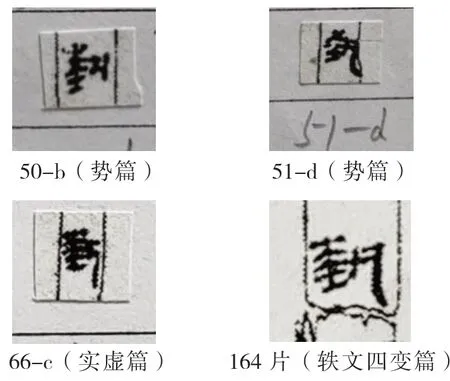

(四)势篇中“埶”字与其他篇中“埶”字对比

50-b、51-d 简片字形与164 简片(轶文四变篇)相近。66-c(实虚)简片字形一撇尚垂直,是秦末汉初字体写法。47背-a 简片是势篇篇题,50-b 简片和51-d 简片是势篇内容字,却与篇题字有很大差别。66-c 简片字,一撇还处在垂直状态,小篆遗痕较重,应早于木牍字和50-b 简片、51-d 简片的埶字。篇中几个“埶”字的不同,显然不是一个时期产生的字体。

三、一简两写字的信息

同一字以两种写法写在一片竹简上,叫一简两写字。简本《孙子兵法》有较多“一简两写字”的简片。也有一篇出现异写的字,虽与通假混用有关,虽然在《孙膑兵法》《六韬》及其他轶文汉简中也有出现,但较之《孙子兵法》少。一简两写字《九地篇》最多,“者”字出现3 次;“之”字出现2 次;“壹”字出现2 次。《行军篇》次之,“者”字出现2 次;“之”字出现1 次。《军争篇》再次之,“壹”字出现2 次。一简两写字出现1 次的有:“者”字在“计、实虚,火攻、用间”篇各出现1 次。 “兵”字在形甲篇出现1 次。 “埶”(势)字在木牍出现1 次。

初步统计一简两写字简片、简文如下:

“者”字出现在2 号简(计),60 号简(实虚),97 号简(行军),98 号简(行军),106 号简(九地),107 号简(九地),116号简(九地),138 号简(火攻),146 号简(用间)简片,计有六篇简。

“之”字出现在93 号简(行军),106号简(九地),130 号简(九地)简片,164 号简(轶文四变)计有三篇四简。

“壹”字出现在71 号简(军争),72号简(军争),125 号简(九地),128 号简(九地)简片,计有两篇四简。

“兵”字出现在35 号简(形甲)计有一篇一简。

“埶”字出现在木牍中,计有一方。

综合:出现一字两写字简牍有九地、实虚、行军、军争、计、火攻、用间、形甲篇及木牍。无一简两写字简片的有形乙、作战、谋攻、九变篇。

从篇幅字数来看,《九地篇》551 字,《实虚篇》388 字,《行军篇》277 字,《军争篇》245 字,《计篇》190 字,《火攻篇》177 字,《用间篇》195 字,《形甲篇》189字。这八篇文字内容较多。而《形乙篇》145 字,《作战篇》117 字,《谋攻篇》96字,《九变篇》53 字。这六篇字数相对少些,只有形乙与形甲篇字数相当,有可比性。作战、谋攻、九变篇残断简过多,字数偏少,不具可比性。

轶文:《见吴王篇》478 字,《吴问篇》233 字,《四变篇》206 字;《黄帝伐赤帝篇》152 字,《地形二篇》113 字,只有《四变篇》的164 号简出现“之”一简两写字。其他四篇轶文俗字混写现象消失,是否意味着当时官方对文字抄写有了规范要求?轶文或为其他版本的内容,如“《七录》云:《孙子兵法》三卷。案:十三篇为上卷,又有中下两卷这是”[7]。这是非常值得深入探讨的。

孙子兵法木牍及篇文中同时存在一简两写字现象,说明简本是一部从古隶阶段向成熟隶书时期演化过程混合字体的载体版本,也是文字适应社会剧烈变动发展的必然选择。应该说在具有可比性的条件下,简本篇内一简两写字出现越少或没有,应属于古隶阶段抄写版本文字。相反,一简两写字出现得越多,应为向成熟隶书过渡时期版本抄写文字。参照“银雀山《孙子兵法》形甲形乙文字差异辨析”[8]一文,“之、者、勝、故、兵、善”等字体变化分析是以上研判支点。

四、木牍应是形甲版本的篇题目录

通过对木牍埶字的比较初步浅议,埶字作为篇题目录呈现出不同时期的字体形态信息,木牍文字具有西汉初期的隶变过渡文字特征,对于区分不同版本指向有着重要作用。而势篇篇题“埶”字又与各篇内容出现的“埶”不同,可以认为是不同版本简片混入所致,进而增加了识别区分的难度。

【注释】

[1]裘锡圭:《再谈古文献以“埶”表“设”》,复旦大学出土文献与古文字研究中心,2011年3月。

[2]李零:《〈孙子〉十三篇综合研究》,中华书局2008年版。

[3]骈宇骞:《银雀山汉简文字编 》,文物出版社2001年版。

[4]孙常叙:《文字学·汉字流变图谱》,上海古籍出版社2019年版。

[5]张守中:《张家山汉简文字编》,文物出版社2012年版。

[6]徐无闻主编:《甲金篆隶大字典》,四川辞书出版社2008年版。

[7]银雀山汉墓整理小组编:《银雀山汉墓竹简》(壹),文物出版社1985年版。

[8]陈国兴:《银雀山〈孙子兵法〉“形甲与形乙”字体差异辨析》,《孙子研究》2020年1 期。