乌兹别克斯坦苏尔汉河流域考古工作的主要收获

——月氏与贵霜文化的考古学观察

2021-05-10唐云鹏王建新

唐云鹏,王建新

(西北大学 文化遗产学院, 陕西 西安 710127)

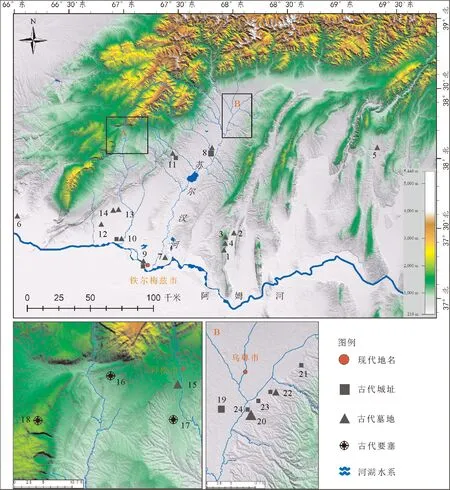

苏尔汉河是中亚阿姆河的主要支流之一,由北向南流经今塔吉克斯坦国家直辖区和乌兹别克斯坦苏尔汉河州,在乌兹别克斯坦铁尔梅兹市附近汇入阿姆河(见图1,81页)。

苏尔汉河流域所处的阿姆河以北,包括今塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦南部的西天山以南区域,是西方古代文献中所说的巴克特里亚北部。该地区大约在公元前2千纪出现以萨帕利文化[1]、瓦赫什文化[2]等为代表的青铜时代文化遗存,至早期铁器时代出现以亚兹文化[3]为代表的遗存。

公元前6世纪,阿契美尼德王朝将该地区纳入波斯帝国的版图。公元前329年马其顿国王亚历山大东征,开启了该地区的希腊化时代;亚历山大死后,塞琉古王朝、希腊巴克特里亚王国相继统治该地区。公元前2世纪后半叶,来自北方游牧人群的进入导致希腊巴克特里亚王国灭亡,该地区进入大月氏统治时期。

约公元1世纪上半叶,大月氏统治下的贵霜翕侯崛起,建立了贵霜王朝。经近百年的扩张,至公元2世纪中叶建立了地跨阿姆河流域和印度河流域的贵霜帝国,成为当时与汉、罗马、安息(帕提亚)并列的欧亚大陆四大帝国之一。

巴克特里亚地区希腊化时期和贵霜帝国时期的历史,西方和中国古代文献均有记载。但西方古代文献对希腊巴克特里亚王国灭亡至贵霜帝国建立前(约公元前2世纪后半叶—公元1世纪前半叶)的历史记载很少,西方学者将该阶段称为“黑暗时代”[4](P137-141)。

图1 苏尔汉河流域地貌及遗址分布示意图

据《史记·大宛列传》载:“大月氏在大宛西可二三千里,居妫水北。其南则大夏,西则安息,北则康居。行国也,随畜迁徙,与匈奴同俗。控弦者可一二十万。故时强,轻匈奴,及冒顿立,攻破月氏,至匈奴老上单于,杀月氏王,以其头为饮器。始月氏居敦煌、祁连间,及为匈奴所败,乃远去,过宛,西击大夏而臣之,遂都妫水北为王庭。”[5](P3838)

如这段文献所述,是古代游牧人群大月氏的进入,推翻了希腊人对大夏(巴克特里亚)的统治,并统领了巴克特里亚地区,其管辖中心在阿姆河以北的北巴克特里亚地区。

虽然西方文献没有对此事的记载,但司马迁《史记·大宛列传》所提及大月氏西迁的时间、地点、原因等信息都很明确。张骞受汉武帝派遣出使大月氏,在大月氏和大夏生活了一年左右,这些信息来源于张骞第一次出使西域的见闻和记录。其在真实性和时效性等方面,较未曾亲历此地且时代较晚的斯特拉波(Strabo)、托勒密(Ptolemy)等古代西方学者对该地区历史的记载更为可信。

学界普遍承认大月氏曾抵达并统治过巴克特里亚地区,但对大月氏与贵霜的关系存在诸多争议。目前国内外学术界的主流观点认为,贵霜是大月氏的分支,贵霜帝国亦是由大月氏建立的。但历史事实是否如此呢?

寻找并确认大月氏遗存和贵霜帝国建立之前(大月氏统治时期)的早期贵霜遗存,并厘清两者之间的联系和区别,是从考古学上研究古代大月氏与贵霜关系的重要突破点。如《史记·大宛列传》所云,阿姆河以北的北巴克特里亚地区曾是大月氏统治中心所在;考古证据显示,该地区也是早期贵霜人的活动区域。因此,北巴克特里亚地区成为从考古学上解决这些重大历史问题的关键区域。

一

自2009年始,西北大学考古学术团队与乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的同行合作,对今乌兹别克斯坦东南部和塔吉克斯坦西南部的西天山区域进行了全面系统的调查[6-9],发现了一批重要的古代游牧遗存。由西北大学与乌兹别克斯坦科学院考古研究所组成的中乌联合考古队,于2015年至2016年发掘了乌兹别克斯坦撒马尔罕市西南的撒扎干(Sazagan)遗址。共发掘5座小型墓葬、1座大型墓葬和1处石构房址,确认其为公元前2世纪至公元1世纪的游牧遗存[10]。从墓葬形制、埋葬习俗、随葬品组合等方面看,撒扎干的发现与哈萨克斯坦西南部、乌兹别克斯坦北部和中部的锡尔河、泽拉夫善河流域过去发现的一批古代游牧人的墓葬、文化特征基本相同,应属同一考古学文化。从年代、分布区域和文化特征判断,它们应与中国古代文献记载的康居有关[11-12]。撒扎干的考古发现还告诉我们,撒马尔罕盆地南缘、西天山北麓是古代康居的势力范围,古代月氏人的遗存应该去更南的区域寻找。

2016年秋,中乌联合考古队在西天山以南的苏尔汉河流域再次调查过程中,于乌兹别克斯坦苏尔汉河州拜松市拉巴特村发现一处被当地居民盖房取土破坏的墓地。

拉巴特(Rabat)墓地所在的拜松盆地,在《大唐西域记》《使西域记》等中国古代文献中记载的铁门关以东约12千米处。拜松地处西天山南麓山前地带,地势平缓、水源充沛,具备古代大型游牧聚落存在的环境和资源条件。该地向东可直达苏尔汉河中上游,向南可直抵阿姆河北岸。近年来,乌兹别克斯坦考古机构联合法国、德国、俄罗斯考古队,在拜松至铁门关一线分别发掘了舒拉布萨伊[13](Shurabsay)、库尔干宗[14](Kurganzol)、乌尊达拉[15](Uzundara)等石墙和要塞遗存,证明至少从希腊化时代开始该区域就是古代的战略要地(见图1,A,81页)。

2017年至2018年中乌联合考古队对拉巴特1号墓地进行了发掘,共清理了94座小型墓葬[16-17]。除破坏较严重、无法辨识形制的6座墓葬外,其余为竖穴墓道偏室墓和竖穴土坑墓。其中偏室墓59座,墓葬结构为南北向竖穴墓道,并于墓道西侧掏挖平行于墓道的偏室,用河卵石或泥砖封堵墓室口。偏室墓中仅M64有原木搭建的木葬具,并在墓道内埋葬一具被肢解的女性人骨。竖穴土坑墓29座,部分未被完全破坏的墓葬可见生土二层台,其中有8座墓葬使用木葬具。

两类墓葬的葬式葬俗、随葬品组合基本相同,均以仰身直肢的单人一次葬为主。男性个体多随葬短剑、箭镞、削刀、带扣、牌饰等武器及工具,并有双耳罐、高足杯等陶器;女性个体多随葬具柄镜、手镯、戒指、耳环、发带等金银铜铁首饰以及大量玻璃、费昂斯、蚌贝、玛瑙、水晶等组成的串饰,也有双耳罐、高足杯、单耳杯等陶器(见图2)。

图2 拜松市拉巴特墓地(由南向北拍摄遗址)

拉巴特墓地发现的均为小型墓葬,但出土了异常丰富的随葬品。其中除了本地的各类陶器外,还出土了大量含有多种外来文化因素的器物。如地中海沿岸风格的多面体玻璃和费昂斯饰品;南亚风格的绞胎波纹玻璃珠;欧亚草原风格的动物纹铜牌饰和金属短剑等。这些随葬品表现出多元文化因素汇聚的现象,应与巴克特里亚地区地处西亚、南亚及欧亚草原等多种文明交汇的关键区位有关。

从北巴克特里亚地区已有的考古资料看,拉巴特墓地与20世纪50年代至90年代苏联考古学家在塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦境内发掘的一批游牧遗存关系密切。如塔吉克斯坦西南部的图尔哈[18](Turlhar)、阿鲁克陶[19](P5-54)(Aruktau)、考库姆[19](P55-63)(Kokkum)、贝希肯特Ⅳ~Ⅶ号[20-23](BeshkentⅣ~Ⅶ)、克希洛夫[24](Ksirov)等墓地,土库曼斯坦东南部的巴巴沙夫[19](P64-130)(Babashov)墓地,乌兹别克斯坦东南部的阿伊尔塔姆[25](Ayrtam)墓地等。这些墓葬地表构筑圆形石围或封堆,以竖穴墓道偏室墓和竖穴土坑墓为主,多为仰身直肢的单人一次葬,均出土了大量的随葬品。拉巴特墓地在墓葬形制、葬式葬俗、随葬品组合等方面,与上述诸墓地具有很强的共性,应属同一考古学文化。综合对比并结合碳14测年数据,可以认为以拉巴特墓地为代表的该类考古学文化遗存,主体年代范围应在公元前2世纪后半叶至公元1世纪前半叶期间。

曼德尔施塔姆(A.M.Mandelshtam)[19](P148)、阿卜杜拉耶夫(K.Abdullayev)[26]等学者认为这些具有强烈的北方游牧文化特征的墓葬,于公元前2世纪后半叶后大规模涌现,很可能与这一时期入侵巴克特里亚地区的游牧人群有关。这一观点是较为可信的。这批公元前2世纪后半叶至公元1世纪前半叶的游牧遗存,主要分布于北巴克特里亚地区河谷平原周边的山前和丘陵地带。其文化面貌独特,流行偏室墓、竖穴土坑墓和仰身直肢的单人一次葬,并有少量杀人牲墓祭的现象。这样的墓葬形制、埋葬习俗均不见于巴克特里亚地区公元前2世纪以前的考古学文化遗存,而与中国新疆东天山地区公元前5世纪至公元前2世纪期间的古代游牧文化遗存面貌相似。这类游牧遗存在时间、空间和文化特征上,与中国古代文献所记大月氏西迁巴克特里亚地区的历史相合,应该是大月氏留下的考古学文化遗存。拉巴特墓地的发现,为我们重新认识巴克特里亚地区公元前2世纪至公元1世纪的古代文化提供了重要的新资料。

二

巴克特里亚地区在西方古代文献中被称为“千城之国”。阿姆河北岸的苏尔汉河河谷平原区域就分布有青铜时代至中世纪的百余座古城遗址。自20世纪20年代开始,苏联、俄罗斯、法国、日本等国考古队联合当地考古机构,在该区域围绕古代城址开展了大量考古工作,取得了丰硕的成果。

其中卡尔查延[27](Khalchayan)、达尔弗津特佩[28](Dalverzin Tepa)、古铁尔梅兹[29](Old Termez)、卡姆佩尔特佩[30](Kampyr Tepa)等城市和要塞遗址的发掘,为研究苏尔汉河河谷平原区域早期贵霜至贵霜帝国时期的历史发展演变提供了重要资料。特别是在卡尔查延遗址,发现了宫殿、神庙等高等级建筑遗迹,精美的建筑装饰构件和彩绘人物雕塑以及表现战争、狩猎、王家生活场景的壁画等。发掘主持者普加琴科娃(G.A.Pugachenkova)认为,卡尔查延古城始建于希腊化时期,在早期贵霜时期进行了大规模扩建并作为这一时期宗教、文化和政治的中心[27](P254-258)。从现有的考古资料来看,苏尔汉河流域发现的早期贵霜至贵霜帝国时期的文化遗存最为丰富,与周边区域相比显示出更为连续的发展脉络。因此,可以认为苏尔汉河流域是早期贵霜的主要活动地域。

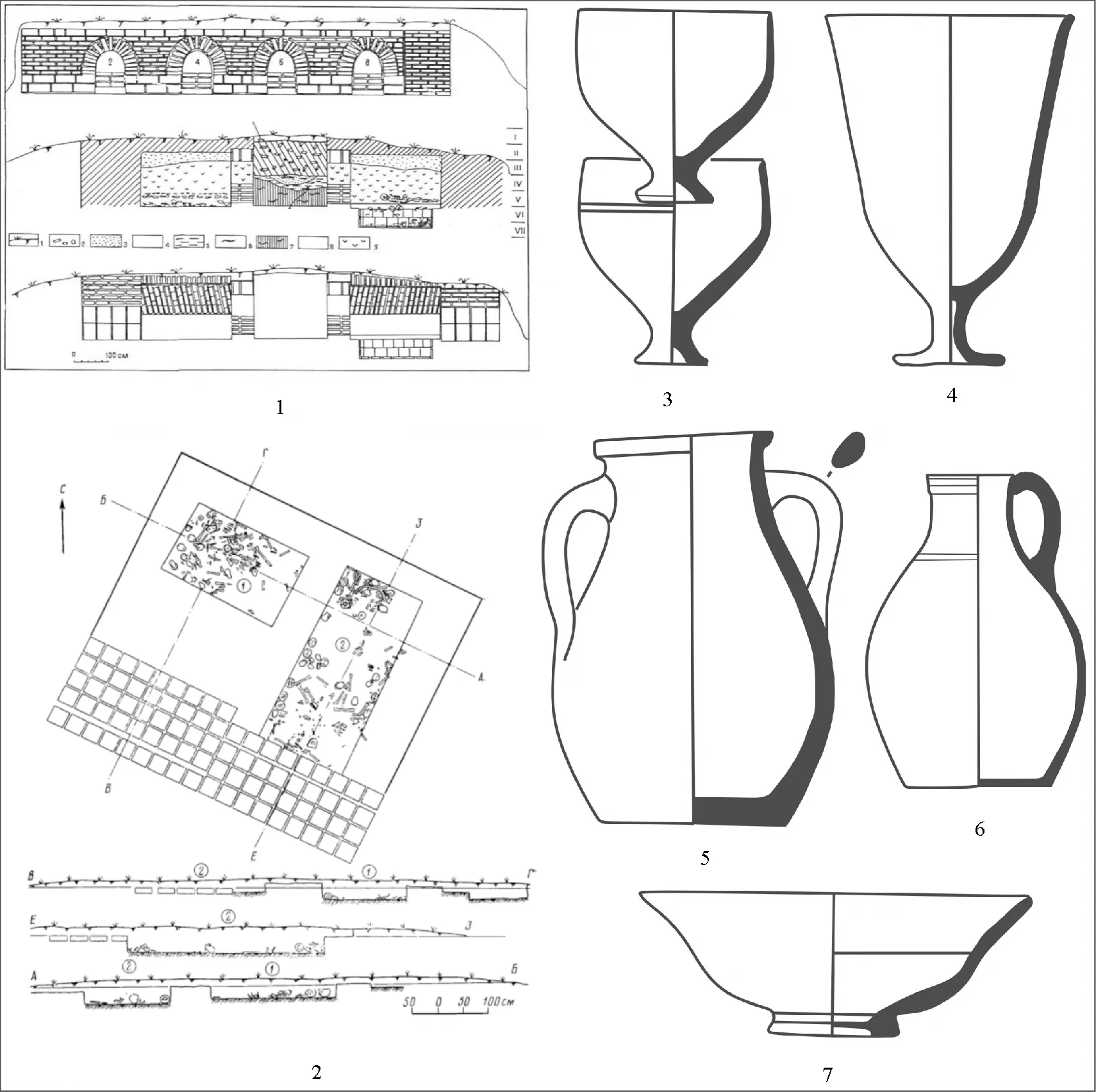

以往的考古工作多偏重于古城遗址,与城址同时期的墓葬很少被发现和发掘。在早期贵霜至贵霜帝国时期的考古发现中,迄今为止仅在古铁尔梅兹[31]、卡姆普尔特佩[32]、达尔弗津特佩[28](P97-114)、亚兰格杜什特佩[33](Yalangtush Tepa)等古城遗址附近,发现和发掘了少量地面式龛室墓。这类墓葬被称为“纳乌斯(Nauc)”,分布于河谷平原农业区域古代城址和要塞附近,出现于公元前2世纪晚期,部分沿用至公元4世纪[34](P45)。该类墓葬是在地面或半地穴基础上,用泥砖构筑带券顶的墓葬龛室,墓室为单室或多室。墓室内人骨为多人葬,流行二次迁入葬,人骨散乱、缺失。随葬双耳罐、高足杯等陶器以及少量钱币和装饰品(见图3,85页)。发掘者认为,这种埋葬形式受到琐罗亚斯德教的影响[35],是早期贵霜至贵霜帝国时期河谷平原农业区域的典型墓葬之一。这类墓葬从早期贵霜时期沿用至贵霜帝国时期,代表了贵霜人长期沿袭的一种文化传统。

分布于河谷平原地区的这类地面式龛室墓,与分布于河谷平原周边的山前、丘陵地带的地下式偏室墓和竖穴墓,在公元前2世纪后半叶至公元1世纪前半叶同时存在,且随葬陶器形态、组合基本一致。不少学者根据这些墓葬的共时性和随葬陶器的相似性,将这两类遗存视为同一文化,认为它们都是早期贵霜的墓葬。但随着近年的在苏尔汉河流域考古工作的深入,我们发现这种认识存在严重的误区。

在典型农业区域,古代农业人群普遍制作并大量使用陶器。在这样的情况下,将陶器作为区分和确认不同考古学文化、研究同一考古学文化发展演变的典型器物,具有一定的可行性。但将这种研究方法移植于农牧交错分布地区的考古学文化研究中,则应重新审视其适用性和局限性。

在从新疆到中亚的亚洲内陆干旱地带,河谷平原、盆地和绿洲是传统的农业区,农业人群在这里发展以灌溉农业为主的生业模式。而河谷平原和盆地周边的丘陵、山前和山间草原等无法发展灌溉农业的区域,则成为游牧人群放牧的场所。这些区域的农业人群和游牧人群交错分布,农牧关系既不是像欧洲等地那样同一人群内部的农牧分工模式,也不是像东亚地区那样不同人群的南北二元对立和互动模式。在相距较近、交错分布的状况下,和平共处对农业人群和游牧人群来说都是最佳的选择。这样,游牧人群通过交换,可以从农业人群那里获取自己不能生产的粮食和生产、生活用具,农业人群则可以从游牧人群那里获取皮、毛、肉等畜产品。

图3 地上龛室墓及典型陶器

游牧人群不会像农业人群那样大量使用陶器,他们会更多地使用便于携带和不易碎的金属器、皮具和木器。同时,由于技术和原料的限制,他们也很少制作陶器。在这样的情况下,游牧人群使用农业人群生产的陶器就成为很常见的现象,这种现象已经被东天山[36]、费尔干纳盆地[37]、撒马尔罕盆地[38]等地区的考古发现所证实。

在农牧交错分布区域的考古研究中,不可轻易依据陶器形态、组合相似就简单地将经济形态不同的游牧遗存和农业遗存划归为同一考古学文化。应综合观察考古学文化遗存的分布区域、聚落形态、生业结构、墓葬形制、葬式葬俗、随葬品组合等要素,辨识和区分在同一地理单元内分布的经济结构和文化传统不同的游牧遗存和农业遗存。

北巴克特里亚属干旱地区, 其中苏尔汉河河谷平原区域平均气温夏季在28—32℃, 冬季也在-1℃—3℃,无霜期长达226—266天,年降水量仅为130—360mm,且集中在冬春两季。由于雨热不同期、年降水量不足的气候特点,自青铜时代开始,生活在该区域的古代人群即从事灌溉农业。而河谷平原周边的山前和丘陵地带,夏季平均气温在20℃左右,冬季在-5—0℃,降水量445—625mm(1)水文、气候等信息来源于中亚水资源门户网站(CAWATER info)http:∥www.cawater-info.net/surkhandarya/climate-e.htm。由于地形起伏较大,无法进行灌溉农业生产,却为牧草生长提供了良好的自然条件,成为发展牧业的理想场所。

现有的考古资料显示,苏尔汉河流域大约在公元前2世纪后半叶起随着游牧人群的进入,便出现了游牧遗存与农业遗存交错分布的局面。河谷平原是传统的灌溉农业区,具有成熟的陶器生产体系,在陶器种类、形态、制造工艺等方面都较为稳定。近年来巴塞罗那大学对铁尔梅兹古城希腊化至贵霜时期的陶器分析结果显示:虽然月氏统治时期少量陶器的形态和成分发生了细微变化,这些变化很可能是为了满足游牧人的生活需求而改变的。即使如此,陶器生产依然未偏离希腊化以来的制陶标准[39]。该项研究揭示出两个关键信息:其一,月氏人抵达北巴克特里亚之后,对农业地区生产的陶器是有需求的;其二,农业地区提供的陶器依然沿袭传统制陶标准,也就是说,他们提供给游牧人群的陶器与农业区使用的陶器是相似的。

重新审视苏尔汉河流域同时并存的两类遗存可清晰地看到,地下式的偏室墓和竖穴墓主要分布于河谷平原周边的山前和丘陵地带,流行单人一次葬,随葬品丰富。而地面式龛室墓则集中分布于河谷平原区域,流行多人二次迁入葬,随葬品相对匮乏且不见武器。这两类遗存在分布区域、墓葬形制、葬式葬俗、随葬品组合及其所反映出的经济形态、文化传统等方面,均存在明显的差异。结合相关历史文献和考古资料可以认为,以拉巴特墓地为代表的遗存,应该属于以游牧为主的月氏人;而地面式龛室墓则属于以灌溉农业为主的贵霜人。这是两类同时并存、关系密切但又属于不同人群的考古学文化遗存。

从已知的历史文献资料和考古资料看,古代巴克特里亚河谷平原地区的人群构成复杂,至少存在巴克特里亚原住民、印度移民、波斯后裔、希腊后裔等来源不同的人群。在已发掘的早期贵霜至贵霜帝国时期的遗址中,除了反映琐罗亚斯德教信仰的遗存外,还存在大量反映希腊宗教、印度宗教的遗存。显然,地面式龛室墓葬不可能是该时期唯一的墓葬形式,但为何在苏尔汉河流域近百年的考古工作中,并未发现早期贵霜至贵霜帝国时期的大型墓地和其他形式的墓葬呢?

从巴克特里亚地区已有的考古资料可知,除了在青铜时代的遗址附近发现和发掘了同时期的墓地外,早期铁器时代、波斯帝国时期、希腊化时期的墓葬均很少发现。即使是城镇高度发达和人口急剧增长的早期贵霜和贵霜帝国时期,也仅发现上述少量“纳乌斯”形式墓葬。在与乌兹别克斯坦同行交流中得知,他们将这种青铜时代之后墓葬发现匮乏和缺失的现象,归因于公元前7世纪以后琐罗亚斯德教在巴克特里亚地区的流行。认为巴克特里亚地区古代人群采用天葬、火葬等埋葬方式,使得墓葬和人骨等难以保存和被发现。通过近年在苏尔汉河流域的考古工作,我们对于青铜时代之后墓葬遗存发现欠缺的原因,以及该区域墓葬遗存的分布规律有了新的认识。

从目前为止的考古发现看,这一地区青铜时代的遗址数量不多、规模不大。已发现的萨帕利(Sapalli)、扎尔库坦(Dzharkutan)、布斯坦(Bustan)等青铜时代遗址,一般分布在阿姆河及苏尔汉河各支流的山前冲积扇附近,这一时期的人群利用冲积扇上的地表水进行灌溉农业生产[40]。青铜时代人口规模不大,不存在农耕地紧缺的危机,所以墓地一般都分布于同时期的居址附近,易发现。

随着人口逐渐增加,铁器时代到来,人群开始进入河流无法自流灌溉的河谷平原区域,改进灌溉技术,兴修水利工程,发展大规模的灌溉农业。此后,人口增长速度加快,再加上外来人口的进入,人口规模迅速扩大。然而河谷平原地区可灌溉的农田面积是有限的,在古代技术条件下也不可能无限制地向周边扩展。在这样的情况下,如果再在居址附近的可耕地上埋葬,将会加剧耕地紧缺的危机。同时,大水漫灌的古代农业灌溉方式,也导致农田上不适宜埋葬。所以,除了在河谷平原内的一些高出地表的土丘(包括自然垄丘和被废弃的早期城址)上会存在少量的墓葬外,大量的墓葬位置很难被发现。这种客观现状,又致使该区域以往考古工作偏重于古城遗址,形成了“重城址、轻墓葬”的学术传统。

苏尔汉河流域早期铁器时代至贵霜帝国时期大量的古代墓葬究竟分布在哪里呢? 我们观察到, 苏尔汉河河谷平原区域近现代农业人群的墓地, 主要分布在不侵占农田的河谷平原周边二、 三级阶地上, 生活在同一区域的古代人群也应如此。 这应该是干旱地区灌溉农业人群为保持农田耕作面积的必然选择, 也是该区域古今农业人群墓地选址的共通规律。 所以, 河谷平原区域的那些古代城址应该都有同时期的墓地, 只是不会分布于城址周边的农田上, 而应转移到古代城址附近不能灌溉的河旁阶地上去寻找。

三

在这样观察、分析和认识的基础上,我们首先选择在以往很少做考古工作的苏尔汉河上游河谷两岸阶地开展区域考古调查。在苏尔汉河上游河谷平原区域,有卡尔查延、达尔弗津特佩等经过科学发掘的早期贵霜至贵霜帝国时期大型城址,是早期贵霜的核心区域。在这些城址附近分布有大面积的河岸二、三级阶地,近现代的生产活动并未大幅度改变地貌景观,墓地保存下来的可能性较大。2018年至2019年,中乌联合考古队在苏尔汉河上游东岸阶地上确认了一处主体年代为早期贵霜至贵霜帝国时期的大型公共墓地——谢尔哈拉卡特(Serkharakat)墓地(见图4)。

图4 乌尊市谢尔哈拉卡特墓地

该墓地位于苏尔汉河州乌尊市谢尔哈拉卡特村,地处苏尔汉河东岸三级阶地上,东距著名的卡尔查延古城址仅2千米。经勘探确认该墓地范围约50 000平方米,是迄今为止苏尔汉河流域发现的青铜时代之后最大的古代墓地。2019年春季对该墓地进行了小规模发掘,共清理38座墓葬和15座灰坑。发掘资料显示该墓地使用年代跨度较大,包含了青铜时代至中古时期的遗存。其中以早期贵霜至贵霜帝国时期的墓葬为主,包括14座竖穴墓道偏室墓、4座竖穴墓道端室墓和5座斜坡墓道端室墓。

竖穴墓道偏室墓为南北向竖穴墓道,并于墓道西侧掏挖平行于墓道的偏室。葬式为仰身直肢的单人一次葬,未见葬具,均用泥砖封堵墓室口。男性个体随葬心形首短剑、刀、带扣等铁器;女性随葬高足杯、单耳壶、碗等陶器,铜手镯、铜耳环、铜铃、金耳铛等饰品,玻璃、费昂斯等制作的串饰。这类墓葬在形制、葬式葬俗等方面与拉巴特墓地为代表的游牧人群墓葬接近,但与游牧人群墓葬相比,随葬品较为匮乏,陶器器形普遍偏小且多无使用痕迹,具有明显的明器化特征。这类墓葬可能属于受游牧文化影响的农耕人群,也可能属于进入农业区域后在农业人群统治下地位下降的原来的游牧人群。

两类端室墓形制特殊,其结构与中亚地区以往发现的端室墓差异明显(2)以往在中亚地区(主要是哈萨克斯坦南部至土库曼斯坦北部的区域),发现大量端室墓(洞室墓),但其结构多为墓道长轴、墓室长轴垂直,平面呈“T”字形。。这类墓葬的墓室修建在墓道一端,墓道长轴、墓室长轴、人骨方向基本平行或重合,平面形状近“日”字形。竖穴墓道端室墓,为南北向长方形竖穴墓道,并顺墓道南端或北端掏挖洞室,用泥砖封堵墓室口并填充墓道。葬式为北首或南首的仰身直肢单人一次葬。随葬品较少,每座墓葬仅随葬一两件无耳罐、陶钵、流嘴壶、高足杯等陶器。斜坡墓道端室墓,为南北向长斜坡墓道,并顺墓道南端向南掏挖洞室,用泥砖封堵墓室口。葬式为北首或南首仰身直肢,单人或双人葬,均存在二次扰乱现象。单人葬中墓主上半身(盆骨以上)均被扰乱,头骨被敲碎散落在墓道和扰坑内。双人葬中下层人骨的上半身被扰乱,但上层人骨完整。仅随葬少量铁器、串珠及动物骨骼。梳理周边考古资料发现,塔吉克斯坦境内的吉萨尔(Gissar)墓地中有少量同类墓葬,发掘者根据出土的仿欧克拉提德的奥波尔钱币等出土遗物,将这类墓葬年代定为公元2—4世纪[41]。

谢尔哈拉卡特墓地虽未完整揭露,但仅发掘区内这批早期贵霜至贵霜帝国时期的墓葬,已经显示出这一时期该区域多样的墓葬类型和复杂的丧葬习俗,为研究早期贵霜至贵霜帝国时期遗存分布规律、文化面貌、人群关系等提供了重要的新资料。

该墓地的发现还证明,河谷平原地区的古代人群的确将墓地选择在古代城址附近不能灌溉的河旁阶地上。此外,两类端室墓是该区域首次发现并确认的早期贵霜至贵霜帝国时期的墓葬类型,其墓葬形制、葬式葬俗等方面均与已知的同时期地面式龛室墓差别显著,可见地面式龛室墓并不是贵霜人唯一的埋葬形式。该墓地出现竖穴墓道偏室墓、竖穴墓道端室墓和斜坡墓道端室墓多种形制的墓葬,葬式葬俗中单人一次葬、单人二次扰乱葬、双人一次和二次扰乱合葬同时存在。这些新发现真实反映出早期贵霜至贵霜帝国时期河谷平原区域人群和文化来源的多样性和复杂性,与同时期以拉巴特墓地为代表的游牧人群的墓葬形式、葬式葬俗等相对单一的文化面貌形成鲜明对比。

谢尔哈拉卡特墓地的发现和发掘,填补了苏尔汉河河谷平原早期贵霜至贵霜帝国时期大型墓地发现的空白,丰富了该时期的考古资料。谢尔哈拉卡特墓地位于卡尔查延遗址东侧约2千米处,墓地于早期贵霜时期大规模使用,与卡尔查延古城在这一时期大规模扩建的历史背景吻合,推测其很可能是与卡尔查延古城同期的公共墓地。

谢尔哈拉卡特墓地应该不会是一个孤例,该区域其他古代城址附近应当也存在同时期的墓地。寻找这些遗存并进行对比研究,有助于深入认识贵霜遗存的特征,进而深化对该时期聚落空间布局、聚落形态等的认识。

四

2019年冬季,中乌联合考古队继续沿着苏尔汉河上游东岸进行区域考古调查,发现和确认了提什克特佩(Tishk-tepa)、契纳尔特佩(Chinar-tepa)、库尔干特佩(Kurgan-tepa)、卡拉伊尔特佩(Karayl-tepa)等包含贵霜时期遗存的遗址(见图1,B,81页)。其中库尔干特佩和契纳尔特佩属于首次发现。

契纳尔特佩是位于苏尔汉河东岸河旁台地边缘的一座小型城址,中心为凸出地面的高台,顶部由两个平面呈矩形的台基组成。北侧台基略大,高约15米,南北长约100米,东西宽60余米,南侧台基较小,高约10米,东西长约60米,南北宽约50米。中心城址周边东、北侧的平台上,还发现有突出地表的房屋基址。初步判断整个遗址区面积约10万平方米。在遗址区内采集1枚索特·梅伽斯(Soter Megas,即“无名王”)铜币、2枚威玛·卡德菲赛斯(Vima Kadphises,即阎膏珍)铜币和1枚胡维色伽(Huvishka)铜币,以及大量高足杯、双耳罐、陶钵等早期贵霜至贵霜帝国时期的典型陶器标本(见图5)。从居址采集的土样中浮选出稻米和葡萄籽的碳化遗存(3)该遗址发现的植物遗存种属鉴定工作,由西北大学文化遗产学院田多博士完成。,经加速质谱测年分别为公元前45年至公元85年(95.4%)和公元前85年至公元75年(95.4%)。

图5 乌尊市契纳尔特佩遗址

更为重要的是,在城址南、北两侧的台地上发现了两处墓地,现已探明40余座墓葬,并在北侧墓地发掘了1座墓葬。该墓仅存墓室底部,四壁用泥砖平铺砌筑,墓室内散乱堆积大量人骨,出土了带有熏烧痕迹的陶片和少量玻璃珠饰。经鉴定墓室内至少埋葬了4个个体,并且人骨残缺不全,为二次迁入葬。根据墓葬形制和埋葬习俗判断,该墓是一座被破坏的地面式龛室墓,应为典型贵霜墓葬。该墓采集的人骨标本测年数据为公元前20年至公元130年(95.4%)。调查勘探发现,这两处墓地内除了地面式龛室墓外,还存在地下式的端室墓、竖穴土坑墓等形式的墓葬。

契纳尔特佩贵霜时期城址和多种类型墓葬的同时发现,在巴克特里亚早期贵霜和贵霜帝国时期考古的历史上尚属首次。这样的发现,为探讨贵霜墓葬特征、聚落空间布局及多元文化面貌提供了更加全面的考古资料。

此外,以契纳尔特佩为代表的河旁二、三级阶地上的城址,与河谷平原上的同时期城址存在明显的差异。新发现的这些城址规模较小,呈链状等距分布于河旁二、三级阶地边缘,各城址间隔3—4千米。这些城址都修筑在较高的台地上,又堆筑起高台,可以居高临下地俯瞰周围平原区域。此类修筑布局最初可能是出于军事防卫目的,随后发展成小型定居点。这些城址所处地势较高,在古代的技术条件下无法引河水灌溉,所以同时期的墓地就分布在城址附近。相比之下,河谷平原内的城址规模较大,周边都是引河水灌溉的耕地,附近缺少适合埋葬的场所,大型墓地需要在稍远的河旁二、三级阶地上去选址。这就是过去在河谷平原内的大型城址附近很难发现同时期大型墓地的原因。

五

根据目前所掌握的考古新资料,并结合东西方古代文献和考古出土文献的记载,可以认为:公元前2世纪后半叶至公元1世纪前半叶,北巴克特里亚地区河谷平原周边的丘陵、山前地带分布的以拉巴特墓地为代表的游牧遗存,在时间、空间和文化特征上,与中国古代文献所记大月氏西迁巴克特里亚地区的历史相合,应该是大月氏留下的考古学文化遗存。

同时期北巴克特里亚地区苏尔汉河流域河谷平原地带分布的以卡尔查延、达尔弗津特佩、铁尔梅兹等遗址为代表的农业文化遗存,虽与周边的游牧文化遗存关系密切,却代表了经济形态和文化传统完全不同的人群。这类遗存出土有早期贵霜钱币等标志性遗物,在经济、文化、政治方面都继承了希腊巴克特里亚的传统。因此可以认为,这类遗存是大月氏统治下的早期贵霜的考古学文化,贵霜人是希腊巴克特里亚遗民的一部分,并不是月氏人的分支。其后的贵霜帝国延续的是早期贵霜的文化传统而不是月氏文化,建立贵霜帝国的应该是贵霜人而不是月氏人。

欧美各国以及俄罗斯、日本等国的学术界,在丝绸之路考古研究领域深耕多年,积累了大量的研究资料和取得了丰硕的学术成果,占有着丝绸之路考古领域的研究主导权和学术话语权。但是,西方学术界对古代丝绸之路的关键区域中亚地区的考古研究,多站在以欧洲为中心的视角,关注古代波斯、希腊、斯基泰等对中亚的影响。西北大学考古学术团队以古代月氏文化为切入点的丝绸之路考古研究,站在东方的视角研究古代中亚,挑战国际学术界的一些主流观点。目前,在苏尔汉河流域的考古工作已经取得了突破性进展并产生了新的认识,正在通过多学科的方法和技术手段不断完善证据链条,力求使全新的研究成果获得国际学术界认可。