嘉绒藏族传统村落空间形态研究

——以卓克基西索村为例

2021-05-08王祯田银生

王祯,田银生

(华南理工大学)

1 引言

嘉绒藏族是分布在我国阿坝藏族羌族自治州和甘孜藏族自治州之间的一支特殊藏族分支,历史悠久、村落建筑特色鲜明。卓克基镇西索村作为嘉绒藏族传统村落的典型样本,在历史变迁中受到自然环境、人口数量、宗教文化等各方面的影响呈现出独特的物质空间形态。本文探讨西索村空间形态演变规律,借助康泽恩城市形态学方法提出管理单元管控的理念,促进卓克基西索村的保护发展落到实处。

2 西索村空间形态演变过程与分析

从现今布局看西索村主要分三个部分:卓克基土司官寨—西索民居—旅游服务中心。卓克基土司官寨始建于元朝23年,是当时地区长官议事、待客的主要场所,也用作土司及其家人生活,于1936年被大火焚烧,仅存北面少许墙体。1938年~1940年,最后一任土司索观瀛主持重修才有了如今的土司官寨。西索民居始建于明清时期,面朝梭磨河和纳足沟,背靠农田和柯基多山,是马尔康地区保留最为完善的嘉绒藏族传统村落。2013年被列入第二批中国传统村落名录,分为两个村民小组,本文研究对象为西索村一组。旅游服务中心于近十年修建,为促进当地旅游发展进行配套设施的完善和旅游景点挖掘,建设红军长征纪念馆增强地块旅游资源的丰富性。

2.1 总体山水格局

2.1.1 选址

西索村位于山麓地区的平坦河岸地带,选址符合中国传统风水观念中“阳宅须教择地形,背山面水称人心,山有来龙昂秀发,水须围抱作环形”的选址原则,也满足嘉绒藏族村落选址中亲近耕地、崇尚神灵的理念。嘉绒藏族居民的生产生活为半农半牧,这使得村落的规模受到耕地面积多少和牧场大小的影响。卓克基土司官寨和丹达轮寺属于整个村落的权力中心和精神中心,官寨和西索民居隔河相望将其全貌一览眼底,三者形成明显的主从关系。和汉族对“中”理念的认知不同,丹达轮寺在村落边界处,选址依据当时活佛占卜算出,虽无科学依据但符合嘉绒藏族先民以“边缘”为“干净”的原则(边界相对于中心不易受到打扰,更纯洁[1])。

2.1.2 平面格局

西索民居被称为“卓克基官寨的哨兵”,朝向并非采光好的南向,而是正对着土司官寨,隔河与官寨和服务区遥相呼应,形成“一核两带三组团”的总体空间结构。土司官寨与普通民居相比使用者权力最高、建筑体量最大、外形也有所不同,因此处于物质形态和精神层面的“中心”地位。梭磨河和纳足沟作为西索村生命的命脉,既是村落边界也是防御壕沟,不仅有助于农田灌溉和居民生活,对村落的发展也起到轴线引领作用。土司官寨、西索民居和服务区共同构成了西索村重要的三个组团,其中西索民居平面呈团块状布局。一是受到有限建设用地的影响,不能占据大量农田,因此建筑需紧靠在一起节省用地;二是历史上该地区战乱较多,民居集合在一起有助防御。西索民居的锅庄广场作为视觉核心,属于平面几何构成中的核心,但这样的“中心”并不以具有特殊的意义,本意是方便节日庆典的举办,但是新农村建设过程中将原有锅庄广场硬化,节日之际村内居民不愿使用,更喜欢去远处的山坡和草地上亲近自然,凸显嘉绒藏族人热爱自然、崇尚自由的本性。在村落平面格局变化过程中,为方便居民用水需求,村落顺延河流布置为条带状,各个条带状结合在一起形成团块核心状格局,酷似藏族八宝图案中的“盘长”(吉祥结),意为获得佛陀绵延不断的庇佑、取富贵吉祥之意。

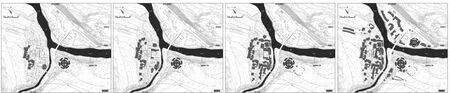

2.1.3 空间形态演变(见图1)

明清时期(单核发展阶段):土司官寨初步建成,西边台地为工人、匠人的住所,这些居民在土司时期被称作是科巴或差人,即为当差的人,主要为土司提供无偿的服务。后土司修建了自己的家庙丹达轮寺,信奉藏传佛教的宁玛派,改土归流之后成为村落中公有的祈福寺庙。

民国时期(自然衍生阶段):由于马尔康处于交通要塞,西索村作为商贸集散的必经之路,在已有建筑的周边形成了商业者、手工业者的住所和经营场所。

解放以后(组团扩张阶段):该地区人口数量在政治政策影响下开始扩大,村落规模进一步扩大,建筑在生活便利性的影响下沿河边布置,逐步形成了西索民居现在的平面格局。

近十年来(发展转型阶段):1988年卓克基土司官寨被列为国家级重点文物保护单位,旅游业的开展使得服务配套设施不断完善。在梭磨河和纳足沟北侧、317国道夹角处的平坦区域进行商业服务功能植入,多为餐饮、住宿、停车等,结合东侧红军长征纪念馆构成旅游服务中心。

2.1.4 建筑形式与材料

卓克基土司官寨作为政治权利的象征,平面形态呈现为中轴对称的四合院形态,内有天井,南楼两层,平屋顶可行走,东西两厢各为四层、北楼五层,双坡屋顶。主楼二楼以下是传统的方形,由于中间留有天井,结构呈“回”,二楼以上结构呈“凹”字形。从某种意义上来说天井是官寨的核心,凸显内向中心性,举办盛大活动会选择此地,周围铜火盆照明加强空间形态的秩序性。官寨一楼为土司生活起居服务,二楼会客,三楼居住,四楼五楼设置供佛大殿和经堂。五层楼之间的连接全靠木头、黄泥和石头,15m高的21根通顶木保证木结构的稳定性。

西索民居呈现出“依山居止,垒石为室”的建筑风格,随地形变化错落有致,远望神圣森严。西索民居大多为三层建筑,利用本地条石、黄泥、巨木为材料建设成为石木结构,上小下大,御寒御敌。建筑功能的布置充分体现了藏传佛教信仰中“神、人、畜”的共处观,底层用于饲养牲畜和储物;二层用作厨房与住宿;三层是经堂和客房。在嘉绒藏族人眼中,建筑功能布置同人体结构有相似之处:上部为人的思想,因此将经堂设置于上层,表示对神的尊崇;中部等同五脏六腑,厨房和居住也是建筑布置中核心的功能;下部多为废弃物,因此厕所的便池、牲畜和储藏均位于底部。嘉绒藏族碉房一般会将外墙面刷成白色或在墙体上绘制吉祥八宝等图案,窗套会粉饰白色曲线图案,檐口用红、白、黑色点缀,屋顶插有五彩经幡,风吹过寓意在诵经祈福。

图1 西索村历史演变图

丹达轮寺信奉宁玛派,属藏传佛教诸派中最早的一派,穿红色僧衣俗称红教,因此寺庙建筑通体红色,象征神圣和尊严;顶部金色高贵的颜色,代表权力[2]。丹达轮寺共三层,一层三层为石木混合结构,二层为砌体结构,将一层的承重石墙向上贯通至二层增加稳定性,三层的四根木柱形成了开阔佛堂,增强了佛像与祭拜空间的联系,在保证整体性的基础上减少房屋自重。

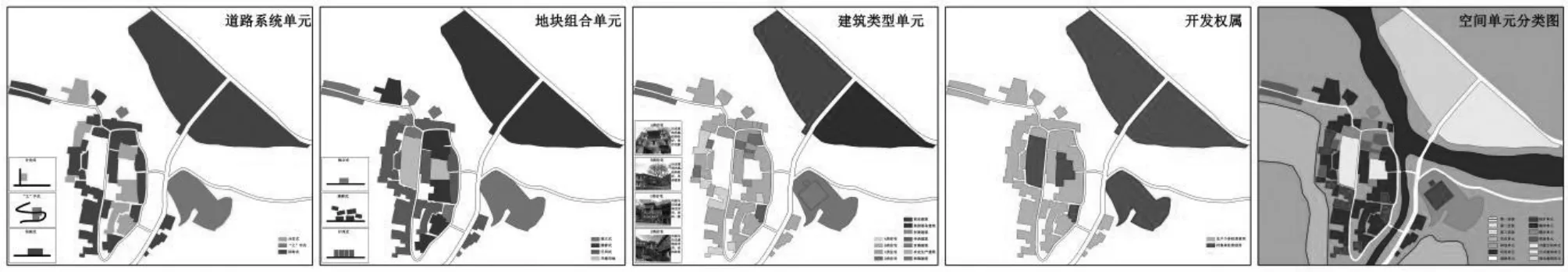

3 西索村管理单元分类导控

在康泽恩城市形态学的基础上提出管理单元分类导控,提取西索村本体的土地利用、道路系统、地块组合、建筑类型进行分类分区,目的是将复杂的村落空间形态解析为不同的形态区域,然后叠合产权区域形成管理单元,明确村落保护与更新的操作主体,分别给予相应的保护与发展任务帮助传统村落的特色保护落到实处。经过划分将西索村的形态区域分为三级,第一级以西索村全域为区划对象,区分林地、农田、牧草地、河流、村落等空间要素形成三生空间格局。第二级针对西索村本体区分公共开敞空间、街巷格局和地块组合方式等形成形态区域亚区。第三级在考虑建筑风貌和结构的基础上进一步划分为基本形态单元[3](见图2)。

划分好相应的形态区域后,根据不同的特征、价值提出发展目标和原则。针对林地、农田、牧草地、河流、道路这一类形态单元,在充分保障居民生活的需求下以遵循自然原则为主,给予嘉绒藏族居民足够的自然环境,一般不做较大调整。针对不同类型的建筑单元需按照实际需求采取保护、整饰、整治和更新措施,采取保护措施的单元为丹达轮寺和土司官寨这种历史悠久、建设情况良好的古老建筑以及保存较好的民居建筑。采取整饰措施的单元则是整体建筑及空间质量良好,由于村民自己改善外观和构件而导致和总体风貌存在不和谐的情况。采取整治措施的单元通常在建筑质量、风貌、环境协调性和道路交通方面都存在较大问题,这些情况难以通过单方面的技术解决,需要借助综合性手段处理。更新单元则是与村落内房屋结构存在安全隐患、已经废弃或临时搭建的建筑单元,在征求到户主同意的情况下做好更新或者拆除处理。针对西索村内开敞空间单元、商业建筑单元、其他公共类建筑单元来说,需要在遵循整体风貌不改变和集约建设的原则下,结合村落发展规划以及实际需求的基础上进行保护或修整。

4 结语

西索村作为国家级传统村落,其空间形态的演变是人们生活生产需求发展的直观体现,保留至今的历史、文化价值不言而喻,因此要做好相应的保护发展规划。基于康泽恩城市形态学提出的管理单元理念对于西索村的有序更新具有重要意义,不仅强调了村民个体权力和村落保护之间的关系,更是对以往粗犷式保护规划方法的重要改进。

图2 西索村管理单元划分过程图