基于“放、管、服”背景下环境影响评价、排污许可、环保验收制度的比较

2021-05-08杜雪媛

杜雪媛

(汕头市生态环境澄海监测站,广东 汕头 515000)

党的十八大以来,从中央到地方,各级政府着力推动“简政放权、加强监管、优化服务”,形成了“放、管、服”三位一体,相互促进的新局面。在此背景下,生态环境部结合我国生态环境保护工作现状及在体制、政策改革等方面已取得的先进经验和最新进展,于2018年9月发布了《关于生态环境领域进一步深化“放、管、服”改革,推动经济高质量发展的指导意见》,2019年4月发布了《关于做好引导企业环境守法工作的意见(征求意见稿)》,同时面向人民群众及各级机关征求意见建议。这也意味着生态环境领域的“放、管、服”改革马上步入深水区,特别是在环境影响评价(简称“环评”)、排污许可、环保验收制度等方面,有了显著的变化。

1 “放、管、服”改革以来,环境影响评价、排污许可、环保验收等制度改革的进展与成效

为了进一步优化环评改革,国务院发布《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,要求根据项目对环境的影响程度不同,实行不同的管理措施,可能对生态环境造成严重破坏的应编制环评,影响较轻的则需要编制环评,几乎不会对环境产生影响的企业仅需填写环评登记表即可。随后,《环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》、《环境保护部关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》等一系列政策规范的制修订,进一步精简了环评的评价程序,取消了部门预审、试生产审批、竣工环保验收等程序,加强了监管推动,提高了相关手续的审批效率,优化了服务。

自“放、管、服”改革以来,排污许可制度也发生了很大的改变,2014年《中华人民共和国环境保护法》从立法层面确定了排污许可制度[1]。随后《生态文明体制改革总体方案》中明确提出要完善污染物排放许可制,行排污权交易制度。《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》等文件,对环评和排污体系之间的关系进行了明确。《环评与排污许可监管行动计划(2021-2023年)》和《生态环境部2021年度环评与排污许可监管工作方案》等文件则推动了监管的制度化、常态化和现代化建设。《排污许可管理条例》规定“按证排污、按证监管”,进一步明确排污单位的主体,规范排污管理的流程,界定了违法惩处措施,形成了监督检查合力,给今后的污染源排污监管提供了保障。

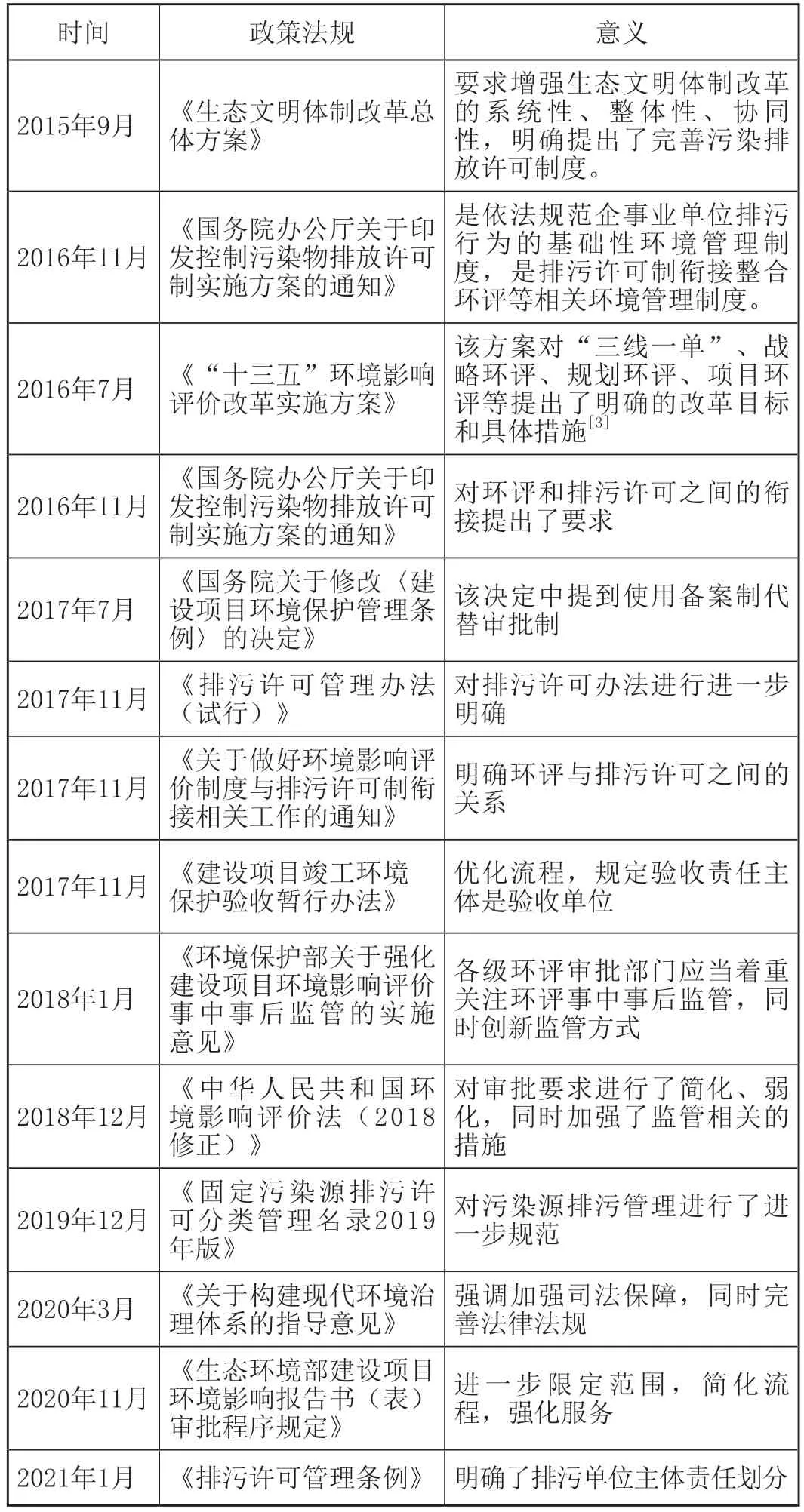

环保验收作为生态环境保护工作中最为关键的一环,通过检测、收集、分析相应的环境数据为生态环境治理提供技术保障[2]。2017年发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》明确建设单位是验收责任主体,要求各级环保部门履行“双随机,一公开”的抽查制度,强化事中事后管理。随着河北、江苏、山东等各级政府也纷纷开始行动,还有部分省市已经全面取消竣工环保验收。详见表1。

表1 “放、管、服”改革以来,国家层面颁布的政策法规

2 “放、管、服”改革以来,环境影响评价、排污许可、环保验收等制度改革过程中暴露的不足

“放、管、服”改革以来,环评、排污许可、环保验收等各方面制度都有了明显的改变,但在制度改革过程中仍暴露出一些不足。

(1)部分地方环保部门借着“放、管、服”改革的顺风车,简化公众参与调查的流程,或由于当地政府的信息公开机制不完善,导致公众很难了解项目环评制作和验收的具体情况,对于排污许可的要求也一知半解,这打击了公众参与的热情,弱化了群众监督的作用。

(2)尽管改革已经精简了审批、验收的流程,但在处理跨部门的审批时仍存在一些问题,例如环评审批之前需要自然资源局土地审批、当地发改委备案、规划许可等流程,环保部门与其他部门之间的衔接度不高,导致了整个流程繁琐,运行困难[3]。

(3)改革以来,各级环保部门简政放权,提升服务,但在强化监督方面执行仍有不足。特别是地方环保部门,出现“重程序,轻监督”,或“重事前事中,轻事后”等现象,导致生态环境风险加大。

(4)国家及地方环保部门的能力建设比较薄弱,法律法规仍不完善且落实不到位,环保处置手段单一,且部分环保从业人员专业能力不足。随着改革的进一步升级,部分程序的审批权限将归属于当地市级环保部门或由企业自检,在审核一些专业性强、风险性高的项目时,出现力不从心,难以科学审核的现象发生。

3 下一步工作的展望

为了科学合理地促进“放、管、服”改革的实施,真正做到简化难点、严管痛点、服务重点,改革下一步应注意以下事宜。

(1)纵深推进“放、管、服”改革,转变政府转职能。针对不同地区的环境资源承载力和当地经济发展水平,优化布局、区分管理。对生态脆弱地区和环境压力较大的行业进行从严管理,提高最低检测比例。

(2)深化改革环评管理方式,激发市场活力。生态环境部门牵头,联合自然资源部、发改委等相关部门,将具体审批整合打包,取消不必要的审批前置条件(如行业预审等),将企业所需的环评与其他类似审批流程一次审核,集中办理,实现“一站式”办理,降低企业合规成本[4]。

(3)优化环评监管方式,加强事中事后监管。“简政”不可减责,“放权”不能放任。简政放权的越多,管理就要更加严格。要注重科学监管、公平监督,做到“双随机,一公开”式监管,创新监管方式。进一步完善“智慧环评”综合监管平台并在将来与投资项目审批监管平台对接,提高监管的规范性和透明度,减少人为干预,同时明确惩处手段,压缩自由裁量的空间,从而提高违规成本。

(4)推进“互联网+政务服务”,提高政务服务效率。利用互联互技术与环境影响评价、排污许可管理和环保验收等制度相结合,探索“互联网+政务服务”的服务模式,实现网上办理,既可方便企业,又能方便公众参与,提高公众参与度。同时整合内容相关性较大的平台,打造政务统一入口,加强数据汇聚融合,保证数据的可靠性,推动生态环境大数据建设,从而提升政务服务效率。