“古物”何以在场?

——以中古时期的“隐几”为中心

2021-05-08李溪

李 溪

一

近年来在西方,“古物主义”(Antiquarianism)(又译为“古董主义”)作为一个新兴的话题,将古物学这个“前历史学”(pre-historic)的问题通过现象学等方法引入当代的观察中。在海德格尔看来,这些“事物”并不因其纹样或材质而“存在”,而是“曾经现成地存在”于“世界中”的,而它们的世界正是由人的历史而建立的。在时间之中将古物看作是一个“在此”的曾经的“上手之物”,也即意识到这一物乃以此在的方式源初地存在于“曾在此的世界中”,方能真正地把握此一历史性地存在的“古物”。①马丁·海德格尔:《存在与时间(修订译本)》,王庆节、孙周兴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第430-432页。因此,“古物”的概念既不是一个考古学意义上的物客体,也不是一个纯然的观念,而是作为此在的人对与其共在于“世界之中”的古物的那个“曾在世界”的回忆、追溯和感知。②历史学家对这一区分也早有意识,如姚从吾先生早在20世纪30年代的讲稿中就指出,古物应分为两大类:“遗物”和“纪念物”。其中,遗物的存留是无意的,而纪念物是有意保存下来的,“它的存在是有意的,并且是有意将一种历史实际铺张放大,保存下来以便昭示将来的。”姚从吾:《历史研究法》,《史学研究法未刊讲义四种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第204页。基于此,与传统的考古学或历史学不同,这一“古物主义”的观察,并不单纯研究古物作为物质对象的纹样、形制、所属人、功能和年代,而是将“古物”视为纪念的对象、思想的资源和诗意的传统,关心的是对“古物”的追寻如何在历史上“发生”,以及这种观念同人的世界之间的关系问题。①Alain Schnapp, Introduction: The Roots of Antiquarianism, Alain Schnapp With Lothar von Falkenhausen, Peter N. Miller, and Tim Murray ed., World Antiquarianism: a Comparative Perspective, Los Angles: Getty Research Institute, 2013.在此问题中,既包含着古物对那个“曾在世界”的意义的彰显和召唤,也包含着在此在世界之中“怀古”和“复古”的新的动机。

通常认为肇始于北宋士大夫收藏和研究金石风气的中国“古器物学”,②李零:《我读〈观堂集林〉》,《书城》2003年第8期。在此一“古物主义”研究的浪潮中也得到了重视。洛杉矶大学加州分校的罗泰教授认为,北宋的金石学在世界古物学研究中的重要意义可与文艺复兴晚期的古物收藏热相比,是一个文明的历史观念发生转变的关键证据。③见Lothar von Falkenhausen, Antiquarianism in East Asia: A Preliminary Overview, World Antiquarianism: a Comparative Perspective, Los Angles: Getty Research Institute, 2013.其实,早在百年前,王国维先生就曾给北宋金石学以历史性的评价说:“其时哲学、科学、史学、美术,各有相当之进步,士大夫亦各有相当之素养。赏鉴之趣味与研究之趣味,思古之情与求新之念,互相错综……汉、唐、元、明时人之于古器物,绝不能有宋人之兴味,故宋人于金石书画之学,乃陵跨百代。近世金石之学复兴,然于著录考订皆本宋人成法,而于宋人多方面之兴味,反有所不逮,故虽谓金石学为有宋一代之学无不可也。”④《王国维遗书》第3册,上海:上海书店出版社,1983年,第717-718页。宋代的金石学之成就,并不只是依赖物质材料的出土和学术上的积累,其对思想传统的认识以及对艺术在场的鉴赏力,也是其兴发的重要原因。

当然,倘若将古物作为一种思想的传统,“好古”的意识并不是从北宋时期才开始的。在中原地区的东周墓葬中,已经发现了仿古的铜器,伴随着这一物质现象的发现,也可推知当时对“古物”的一种态度。⑤张亮、滕铭予:《中原地区东周铜器墓中的仿古器物》,《文物》2017年第7期。三代时期的古器,尤其是传说中黄帝所制的“九鼎”,在周、秦、汉的文献中不断出现以作为正统之象征,又在后世被不断仿制以表现统治者的权威,这便是源于世系传承和权力诉求的“好古”。⑥关于“九鼎”的思想史意义,可参考顾颉刚:《九鼎》,《史林杂识》,北京:中华书局,1963年,第150-162页。巫鸿:《中国古代艺术中的纪念碑性》,李清泉、郑岩等译,上海:上海人民出版社,2006年。另据《汉书·艺文志》记载,在战国“魏文侯最为好古”,后来孝文帝根据他的乐人的文献编辑而成了《周官·大宗伯》之《大司乐章》,⑦班固:《汉书》卷三十《艺文志》,颜师古注,北京:中华书局,1962年,第528页。礼乐体制的重建也是同一种“好古”的倾向有关。又《礼记·祭统》言:“夫鼎有铭。铭者,自名也。自名,以称扬其先祖之美,而明著之后世者也。”古器物上的“铭文”本身就含有一种“纪念古人”并令附有铭文的器物“成为古物”的信念。

而连接三代与北宋的中古时期,可以说是中国古代古物意识的转折时期。在此时,“好古”已经成为一种普遍的趣味认同,也出现了个人家中陈设与收藏古物的风尚。与先秦时期不同,“好古”对象不再只指向那些持久(durable)的、“可保存的”(conservable)、“以便昭示将来”的古器,那些并不能长久保存但却在历史中具有普遍的道德寓意的日常之物,反而受到更多推崇。在《三国志·毛玠传》中记载的如曹操平定柳城,分赏所缴获的器物,特别将素屏风、素凭几赠予毛玠,并说:“君有古人之风,故赐君古人之服。”①陈寿:《三国志集解》卷十二,卢弼集解,上海:上海古籍出版社,2012年,第1166页。曹操称素屏风、素隐几为“古人之服”,而不是“古人之器”,②在后世的文献中,如《南史》以及《白氏六帖事类集》中,亦有将这一段传抄为“古人之器”,然而在曹操那里对“器”和“服”应当有明确的区分。也即它是同衣冠一样并不具有物质上长久的存留性和对祖先的昭示性。③隐几作为日用器物在考古中有许多证据。在南京象山王氏家族墓群中的七号墓中,弧形几面,下接三足的陶隐几和陶盘、陶耳杯、陶砚以及青瓷香薰、青瓷唾盂一起在陶床上被发现,此物件皆为明器,可知当时隐几是一件日常物。此外,另据《北堂书钞》中引东晋《语林》中载,孙权的弟弟的孙翊见到门吏凭几不悦,门吏解释说是因受罚体痛,只是靠着一段直木,不是凭几,孙说:“直木横施,植其两足,便为凭几,何必狐蟠鹤膝,曲木抱要(腰)也?” 此亦说明当时隐几乃常用之物。这些物件身上所具有的疏离于日常的“古风”,也将其持有者同社会上的流俗之人区别开来。杨泓先生解释说:“或许因当时一般器物崇尚漆画华丽,因此平素无华的就显得古朴,因而被视为有‘古风’了。”④杨泓:《逝去的风韵——杨泓读文物》,北京:中华书局,2007年,第59页。从曹操的原话来看,他的确是认定了素屏风、素凭几是“古人之服”,无论它们是不是一件真正的古物,它们都因为自己的历史性而不是单纯由于素朴而显现出一种“古风”。

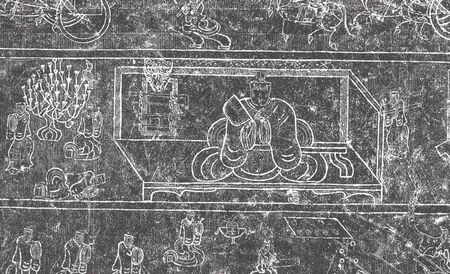

素屏风、素凭几在先秦经书中都已出现。《周礼·春官》中说“司几筵”一职掌管几席等名物,“辨其用与其位”⑤《周礼注疏》卷二十二,郑玄注,贾公彦疏,上海:上海古籍出版社,2010年,第753页。“凡大朝觐、大飨射,凡封国、命诸侯,王位设黼依,依前南乡,设莞筵分纯,加缫席画纯,加次席黼纯,左右玉几”。⑥《周礼注疏》卷二十二,郑玄注,贾公彦疏,上海:上海古籍出版社,2010年,第753页。根据郑玄的注,“黼依”便是汉世所说的“绨素屏风”,它并不是纯黑,而是带有黑白黼纹的装饰,象征天子的权威。郑玄又注:“于依前为王设席,左右有几(玉几),优至尊也。”⑦又《仪礼·觐礼》:“天子设斧依于户牖之间,左右几。”郑玄注:“依,如今绨素屏风也,有绣斧文,所以示威也。斧谓之黼。几,玉几也,左右者,优至尊也。”《仪礼注疏》,郑玄注,贾公彦疏,上海:上海古籍出版社,2009年,第825页。“玉几”在这里是至尊天子的专用之物。后又云:“凡丧事,设苇席,右素几。”“素凭几”在《周礼》中乃是用于丧礼之物,此种无有装饰的器具代表了对祖先的崇敬。在汉代的文献和图像中,屏风和凭几从礼仪系统中出于它物,而一道成为君主权力的标志。西汉前期邹阳《酒赋》中说:“君王凭玉几,倚玉屏,举手一劳,四座之士皆若哺梁焉。”⑧刘歆:《西京杂记》卷四,《汉魏六朝笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社,1999年,第104页。仅“凭玉几”和“倚玉屏”便树立了一位统御四方的君主的“形象”,而在这一形象之中历史的真实已经被符号的意义所取代了。⑨这句话中“凭玉几”还可以同《尚书·顾命》中的“皇后凭玉几”的形象有所联系,且亦存于汉制,如《西京杂记》中说“汉制:天子玉几。冬则加绨锦其上,谓之绨几。”而“玉屏”却从未在先秦文献乃至汉代成书的诸经中出现过,而是汉人因当时新出现的多样屏风材质的杜撰。如《西京杂记》中记载了汉时宫廷中所出现的云母屏风、琉璃屏风、厕宝屏风、木画屏风等奢华的屏风形制,而《酒赋》中的“玉屏”无疑也是在当时注重材质的风气之下对君主之屏风的一种构想。在汉代的墓室壁画和画像石中,“屏风”和“凭几”同时出现的例子有很多,如东汉安丘的画像石有一幅“主人像”,一人正坐于凭几前,身后是一折屏,即便是画像石亦能看到屏风边框上的精美纹样,这一“偶像式”的正坐图式明确表达了一种崇高的权力。①在东汉的画像石中,这种凭几图主要以西王母的形象最为常见,安丘这一画像石中可以说是西王母形象的一种“人间化”。巫鸿称之为偶像式,也即通过人物对外的“开放的”图式表达,明确一种神圣意义和至高权力的存在。巫鸿:《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,柳扬、岑河译,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第149-150页。

图1 《凭几图》 山东安丘王封村画像石 东汉晚期

可以看到曹操赠予毛玠的“古人之服”延续了汉代“屏风”和“凭几”二物共同作为一个“整体”的象征意义,但是它所代表的含义同中原礼仪中的“原意”已大不相同。无论是在周礼中的“天子之用”,还是在西汉文士口中君王的象征,这些属性同一个普通的臣子毛玠看起来都没有什么关系。据裴松之注《三国志》引《先贤行状》曰:“玠雅量公正,在官清恪。其典选举,拔贞实,斥华伪,进逊行,抑阿党。”②陈寿:《三国志集解》卷十二,第1166页。毛玠被认为有古人之风,在于他为人清正不阿,为官廉明,为一般人所不及。去掉浮华雕饰而显现出本性的清纯,曹操正是借用素屏风、素隐几中所隐含的“古意”来代指毛玠的德性。③需要指出的是,此二物之所以具有这种“素朴”的品性并非只是由于其形式上本身没有雕饰或者以素漆饰之——在先秦没有雕饰的“素凭几”也是身份尊贵的标识,并不能被视作清明的德性的表征。物在时间的跌落中逐渐去掉当时功利的浮华,而洗练出的一种纯粹的“原真性”,是古人将古物视为德风的主要原因。同样的例子在《世说新语·贤媛》中也可以见到。东晋韩康伯母隐古几,古几已毁坏不好用了。她的外孙卞鞠看见破几很不喜欢,想要换掉。韩康伯母答曰:“我若不隐此,汝何以得见古物?”④刘义庆:《世说新语笺疏》,余嘉锡笺疏,北京:中华书局,2007年,第821页。这段文献中,隐几也是作为“古物”出现的。韩康伯之母的回答指出她用此物,方可令卞鞠可以“见古物”,细察其由,乃在于卞鞠其人生活奢靡,常以富贵骄人,故外祖母以“古物”规刺他须有古人俭朴之风。这些例子都说明在当时的话语中,“古”本身已经意味着一种道德的价值。①在东汉的文献中,还有不少以“古”表“德”的说法。如《后汉书·张衡列传》:“伊中情之信修兮,慕古人之贞节。”《后汉书·黄琬传》:“吾虽不德,诚慕古人之节。琬竟坐免卓,犹敬其名德。”《后汉书·陈蕃列传》:“蕃以书责之曰:‘古人立节,事亡如存。’” “古人之风”在东汉的普遍观念中所指的正是这样一种清正不阿的节操,这是当时举孝廉引导之下的社会风气所致。

将“德”赋予器物的观念在先秦时期就已经产生了。《左传·宣公三年》中王孙满对“兵于周疆”而觊觎周鼎的楚庄王就有“在德不在鼎”的告诫;仅仅是占有国之重器并不能说明政权的合法性,只有当所有者具有政治上的合法性——“德”,其器才能够真正发挥正统的象征作用。②《春秋左传正义·宣公三年》,杜预注、孔颖达等正义,上海:上海古籍出版社,1990年,第368页。这一合法性显然并不是个人声称的,不是通过一个器物化的仪式场面就可以建立的,而是由“历史”所定义和赋予的,古代的器物正是这种历史性的德性在当下的显现媒介。同样,曹操赞赏毛玠的“古人之风”也是一种在时间中传承的“品德”,而“古人之服”素屏风、素凭几便是上古德风的当下显现。中古时期,“古物”所指的德性从指向国家的政治隐喻转向了对个人内在的操行,这令这些原本的礼仪之物身上的仪式“现场感”消失得更为彻底,古物最终成为一种可以跨越“时位”的更具普世意义的象征。

二

《三国志·毛玠传》这条文献,常常同更晚的《南齐书·孔稚珪》中的一条相提并论。其中记载,太祖萧道成赐给孔稚珪之父孔灵产“白羽扇、素隐几”,并说:“君性好古,故遗君古物。”③萧子显:《南齐书·孔稚珪传》,王仲荦点校,北京:中华书局,2017年,第925页。倘若注意到素凭几/素隐几是同另一物件一道被作为“古物”看待的,便可以给我们一种提示,素凭几/素隐几并不独立构成一个历时的连贯的所指,它们都同另外的某物共在于一个世界中,二物的含义必然是互文的。如果说素屏风和素凭几都在古代文献中有迹可循的话,“白羽扇”身上却很难寻找一种普遍承认的“古意”。这种以鸟羽制成的扇子在西晋初年因灭吴才作为一个“南鄙之物”从吴地传到中原。在当时,北方士人中间更为流行的物件是麈尾。

清人赵翼《廿二史札记》卷八说:“六朝人清谈,必用麈尾……亦有不必谈而亦用之者……盖初以谈玄用之,相习成俗,遂为名流雅器,虽不谈亦常执持耳。”④赵翼:《廿二史札记》,北京:中华书局,1963年,第151页。东晋以后,麈尾渐成“名士”身份的一种“标识”,即便不做清谈也常常手持,这是门阀制度所导致竞相标榜的“浮华风气”的一种表现。《南齐书·陈显达传》说:“麈尾扇是王谢家物,汝不须捉此自遂。”⑤萧子显:《南齐书·陈显达传》,北京:中华书局,1996年,第546页。在北方名士之中,傅玄、嵇含等人在《羽扇赋》中言此物出于“南鄙”吴地,后归于“大晋”,其对自我身份之傲慢亦可见其中。而吴人陆机于此时也写了一首《羽扇赋》,以“操白鹤之羽以为扇”的楚国大夫宋玉自喻,同当时“掩麈尾而笑”的山西与河右诸侯展开辩论,诸侯说:“昔者武王玄览,造扇於前,而五明安众,世繁於后,各有托於方圆,盖受则於箑蒲。舍兹器而不用,顾奚取于鸟羽?”①严可均:《全上古三代秦汉三国六朝文》,北京:中华书局,1999年,第2014页。这里将麈尾之扇上溯武王,自然是通过古代圣王而为其器“正名”。而宋玉则回应说:“夫创始者恒朴,而饰终者必妍。”又云:“宪灵朴于造化,审贞则而妙观。”②严可均:《全上古三代秦汉三国六朝文》,北京:中华书局,1999年,第2014页。大意是说,白羽扇乃是自然创化而成的素朴灵物,不同于那些浮华的矫饰之物,这是借羽扇、麈尾暗喻己之贞洁洞明,同那些虚浮饰伪之人相区别。

以“始”“终”两个时间性概念论物在美学上的“朴”“妍”,此观念亦来自老庄。《道德经》第二十八章云:“为天下谷,常德乃足,复归于朴。朴散则为器。圣人用之,则为官长。故大制不割。”物乃是从一个没有分割的“无”即“朴”之中创生。庄子更是多次批评器物之伪饰。《庄子·齐物论》云:“道隐于小成,言隐于荣华。”成玄英疏:“荣华者,谓浮辨之辞,华美之言也。”③郭庆藩:《庄子集释》,北京:中华书局,2006年,第68-70页。世界的大道退隐于对形式的追逐,语言的真谛退隐于辞藻的华美。而陆机笔下的白羽扇,虽然并不是在历史上非常“古”的事物,却因其相对于麈尾更为“自然灵朴”,而在道家的意义上具有了一种“古始”的意义。此一种“古始”不须追溯经书、圣王,而是因其材质而归于自然本真之始。④至南朝时,“羽扇”和“麈尾”之间的区分已经逐渐淡化了。如《南齐书·张融传》记载道士陆修静送给张融“白鹭羽麈尾扇”,并说:“此既异物,以奉异人。”(萧子显:《南齐书·张融传》,第803页。)此时,“白羽扇”同“麈尾”之间的严格边界已经消失了,当时的人大抵已不能十分辨明二者的分别,而是将一切有毛的扇子都成为“麈尾扇”的用法。这个“异物”的叫法说明在南朝,“白鹭羽麈尾扇”并非是人人皆有的一件常见之物。而陆机以此之古朴来批驳当时士风清谈之浮华,也是欲回归先秦道家最原初的生命世界之中。⑤有学者认为,这是陆机“通过排斥清谈来表达对北人蔑视的抗议和愤懑”。丁红旗:《陆机〈羽扇赋〉试释兼论南北隔阂》,《宁夏大学学报》2007年第3期。

就着陆机之“白羽扇”的思想,素隐几应当至少不能同素凭几一般被视作“古代事物”了。事实上,隐几具有同“白羽扇”一样的妙化自然的古意,早已在魏晋时期名士的生活中出现了。阮籍《达庄论》中曾有一段描述:

先生徘徊翱翔,迎风而游,往遵乎赤水之上,来登乎隐坌之丘,临乎曲辕之道,顾乎泱漭之州,恍然而止,忽然而休,不识曩之所以行,今之所以留,怅然而无乐,愀然而归白素焉。平昼闲居,隐几而弹琴。⑥陈伯君:《阮籍集校注》,北京:中华书局,1987年,第134页。

阮籍这一段话的意旨,皆来自《庄子》。“愀然而归白素”,乃是生命褪去浮华名利而归于真朴的古之真人境界;“隐几而弹琴”,则是表达这一境界的理想的日常生活。在《庄子·齐物论》的开篇,即描述了一位“隐几者”的形象:

郭子綦隐几而坐,仰天而嘘,嗒焉似丧其耦。颜成子游立侍乎前,曰:“何居乎?形固可使如槁木,而心固可使如死灰乎?今之隐几者,非昔之隐几者也?”子綦曰:“偃,不亦善乎而问之也!今者吾丧我,汝知之乎?女闻人籁而未闻地籁,女闻地籁而不闻天籁夫!”①《南华真经注疏》,郭象注、成玄英疏,北京:中华书局,1998年,第23-24页。

南郭子綦之隐几,显然不是一种单纯的“使用”,他仰天而嘘,沉浸于自然忘我的境界中。唐成玄英疏云:“隐,凭也。嘘,叹也……子綦凭几坐忘,凝神遐想,仰天而叹,妙悟自然,离形去智,嗒焉坠体,身心俱遣,物我兼忘,故若丧其匹耦也。”②郭庆藩:《庄子集释》,第48页。这里以“凭”解“隐”,看似隐几、凭几乃是同一物的两种说法,但是出现于《尚书·顾命》以及邹阳之《酒赋》中的“凭玉几”皆是对表达权威的正式场合正坐形象的描写,而《庄子》中“隐几”乃是“仰天而嘘,嗒焉似丧其耦”,表明子綦完全是在一种神游妙应、自然忘我的状态之中,而此时子綦的身体也应当是一种半卧的自适姿态。③《孟子·公孙丑下》中也提到了一个“隐几”的故事。孟子要离开齐国,有齐人知孟子之才不可多得,想劝他留下,而孟子态度是“坐而言,不应,隐几而卧”。这是说孟子靠在几旁躺卧,故意假寐不做应答之意。见王作新:《“隐几而卧”诂正》,《古籍整理研究学刊》1994年第1期。在《齐物论》中,庄子又称这样的人是“古之人”,称他们“有以为未始有物者,至矣尽矣,不可以加矣”。《大宗师》有“古之至人,先存诸己,而后存诸人”,《人间世》说“古之真人”“不忘其所始,不求其所终”。这一“古”当然并不是说他真正“考证”了古人的模样,从庄子对“古之徒”“天之徒”的区分来看,古之真人,乃是以一种“天”也即自然的方式生活的人。对于庄子而言,那种遗忘时间而令“天籁”在场的隐几者,才是真正“古”的存在状态。

在玄学盛行以后,《庄子》所描绘的这个真人形象进入了士人现实的生活,但同“麈尾”的虚荣化一样,隐几也很快成为了一种身份的装点。在魏晋时期,中原地区汉人因战乱迁居而带去中原文化,北方少数民族政权墓室壁画中的墓主像普遍出现了“隐几”“麈尾”和“屏风”等中原元素。④出现“隐几图”的墓室很多,如甘肃酒泉晋朝时期的西凉墓,东至朝鲜黄海南道安岳郡五菊里东晋永和十三年(357年)冬寿墓,北至北京石景山区八角村魏晋墓石棺后壁等。张朋川:《酒泉丁家闸古墓壁画艺术》,《文物》1979年第6期;洪晴玉:《关于冬寿墓的发现和研究》,《考古》1959年第1期;吕品生、段忠谦、贾卫平:《北京市石景山区八角村魏晋墓》,《文物》2001年第4期。这些墓主“正坐隐几”图式,无疑是当时的画工根据流行的粉本制作而成的。其中,墓主皆是正坐于几前,身后倚屏风,左手凭几,右手持麈尾。倘若比较这一图像和东汉晚期的安丘“主人凭几”的画像石,除了“三足隐几”和“麈尾”的形态同之前的两足几不同,墓主本身的“姿态”是完全一样的。墓主人正坐在几上面,这是对“主人”地位的表达;而这种地位或曰差等性的存在,显然完全不符南郭子綦“嗒然似丧其耦”的齐物之心。接受一个玄学的“符号”,同墓主人真正进入到庄子的真人境界是两回事。在对“名士”标签的追求下,当时的画工或墓主人将东汉的图式进行了简单的“物”的置换,便其成为新的高尚身份的象征。

图2 《冬寿像》 朝鲜黄海南道安岳郡五菊里冬寿墓

三

随着门阀制度的瓦解,士大夫群体逐渐显露了他们对古物以及日常之物被身份化、名利化的不满。在中唐时期的白居易笔下,庄子笔下“隐几”的古意在一种对身份的反省中回归到日常生活之中。唐宪宗元和十年(815年),白氏上表请求严缉刺死宰相武元衡的元凶,得罪了朝中权贵,被贬江州司马。在庐山脚下,他建起一座草堂。翌年,白居易为自己最钟爱的三件器具做歌谣,总称“三谣”。其序云:“予庐山草堂中,有朱藤杖一,蟠木机一,素屏风二。时多杖藤而行,隐机而坐,掩屏而卧。宴息之暇,笔砚在前,偶为《三谣》,各导其意,亦犹《座右》《陋室铭》之类尔。”①《白居易集笺校》,朱金城笺校,上海:上海古籍出版社,第2634、2635-2636页。这三样素朴的家具,是白居易江州生涯中最重要的伴侣。其中,“朱藤杖”扶助远行,“素屏风”遮风安眠,而“蟠木几”则是在白日坐榻读书时的倚靠。屏风、几和杖三物,在儒家眼中都是具有礼制和权威意义的“古物”,而白居易的书写则要为它们建立起一种日常世界中的等观之义。

在《素屏谣》中,他说:

素屏素屏,胡为乎不文不饰,不丹不青?当世岂无李阳冰之篆字,张旭之笔迹?边鸾之花鸟,张璪之松石?吾不令加一点一画于其上,欲尔保真而全白。吾于香炉峰下置草堂,二屏倚在东西墙。夜如明月入我室,晓如白云围我床。我心久养浩然气,亦欲与尔表里相辉光。尔不见当今甲第与王宫,织成步障银屏风。缀珠陷钿贴云母,五金七宝相玲珑。贵豪待此方悦目,晏然寝卧乎其中。素屏素屏,物各有所宜,用各有所施。尔今木为骨兮纸为面,舍吾草堂欲何之?②《白居易集笺校》,朱金城笺校,上海:上海古籍出版社,第2634、2635-2636页。

这一段文字通篇都在“反思”。当时的贵族所钟爱的是以银丝织成,饰满了螺钿、珍珠、云母和各色珠宝的屏障,其上还有当世有名书画家的笔迹。这些装饰显示了人的富贵。白居易反复说:“吾不令加一点一画于其上”“尔今木为骨兮纸为面,舍吾草堂欲何之?”祛除了物身上的装饰,物以一种最质朴纯白的方式回归其“真”。唯有此一朴实无华的物件,才是我——此一忘却身份名利之人的伴侣。

在《蟠木谣》中,白居易也表达了相似的意味:

蟠木蟠木,有似我身;不中乎器,无用于人。下拥肿而上辚菌,桷不桷兮轮不轮。天子建明堂兮,既非梁栋;诸侯斫大辂兮,材又不中。唯我病夫,或有所用。用尔为几,承吾臂、支吾颐而已矣。不伤尔性,不枉尔理。尔怏怏为几之外,无所用尔。尔既不材,吾亦不材,胡为乎人间徘徊?蟠木蟠木,吾与汝归草堂去来。①《白居易集笺校》,第2635-2636、314-315页。

这段文字,首先道出蟠木几“不中乎器,无用于人”的特点。与在一个权力空间内使用的建筑、器具的华贵材料不同,蟠木几并不参与任何裹挟社会身份的活动。在白居易看来,木几的天性并不是作为权贵的象征,甚至,它的用处也是勉而为之,只是“承吾臂支吾颐而已”。木几虽看似器具,却并不为“器”之用,其理正是庄子所言的“物物而不物于物”的齐物之道。《庄子·人间世》中那棵“散木”因无用而受到世俗的冷落,也因无用而得以“不伤尔性,不枉尔理”。白居易说“唯我病夫,或有所用”,他被贬至闲职,觉得唯有此不材之蟠木几同自己最为相似。②“唯我病夫”这个说法实际上是同《庄子》中那因无用而长寿的大树有些不同,这很可能正是《维摩诘经》中“示疾说法”的影响。而在张彦远对瓦官寺顾恺之《维摩诘像》的描述中,维摩诘的形象正是“清羸示病”。白居易并不是“蟠木几”的创造者。南齐谢朓就有《乌皮隐几》诗云:“蟠木生附枝,刻削岂无施。取则龙文鼎,三趾献光仪。勿言素韦洁,白沙尚推移。曲躬奉微用,聊承终宴疲。”③《谢朓集校注》,曹融南校注,北京:中华书局,2019年,第388页。谢朓已提到当时普遍流行的正是蟠木几。不过,对白居易而言,蟠木几不止是一件“用物”,他在其形式的不材和功能的无用中看到了“我”同世俗之间的疏离。在对“我”同“物”此一脱离“被用”身份的相似性中,他们彼此也便不会相互利用,这正是《庄子·齐物论》中那棵无用大木在“无何有之乡,广莫之野”中,让人“彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下。不夭斤斧,物无害者,无所可用,安所困苦哉!”

值得注意的是,尽管素屏风和蟠木几无疑同三代和中古时期的物有着深刻的联系,但是白居易已经不再提到它们作为“古物”的身份了。历史已经告诉人们,“古物”的身份和那屏风上的名笔和修建明堂的木材一样,同样可能成为一种遮蔽物之本性而引人功名之念的浮华虚饰。唯有祛除了古物身上的“古代意义”,那种真正的“古意”——对物的本真存在和世界的原初面貌的回归才能显现出来。在庐山草堂写下“三谣”之前,白居易就已深切地认识到自我所追求的这种本真的生命情状。在元和五年(810年),他曾写过一首《隐几》诗云:

身适忘四支,心适忘是非。既适又忘适,不知吾是谁。百体如槁木,兀然无所知。方寸如死灰,寂然无所思。今日复明日,身心忽两遗。行年三十九,岁暮日斜时。四十心不动,吾今其庶几。④《白居易集笺校》,第2635-2636、314-315页。

这首诗处处都是玄言。在诗中,“隐几”并没有作为一件实物真正出场,诗人只是说,是在遗忘了身心外物之后,他存在于一种“寂然无思”的“适”的状态。一切外在的感受和内心的判断都被“遗忘”,这让他真正可以在世事的变幻前少受困惑,而以一种独立的自我存在于世。“隐几”所指向的此种存在状态,意味着文人之物的世界并不是建立在人与物相互依存的关系之上。他们彼此是自由的。可以想象,这位隐几者绝不会正襟危坐地下达指令或是教授学徒,他与这个世界的他人都不是相对的,而他自己所建立的世界却可以容纳天地间的一切自由之物。对象性消遁在这种自由中,那种经由“位置”建立起来的身份的等差及其对礼仪的考虑也在人与物的融合中化解了。在晚年所写的《隐几赠客》中,白居易说:“宦情本淡薄,年貌又老丑。紫绶与金章,于予亦何有。有时犹隐几,嗒然无所偶。卧枕一卷书,起尝一杯酒。”①《白居易集笺校》,第2088页。这首诗道出晚年的白居易在宦途和闲隐生活中的选择。在年老的时候,眼前的印绶与往昔的富贵都如一片轻云,陪伴自己的唯有一卷书、一杯酒,还有那嗒然隐几时没有所碍的自在。

在晚唐,出现了描绘白居易生活的《重屏会棋图》,而在目前可见的五代周文矩绘画的宋摹本中,他正是以一个隐几者的样貌出现的。前景中有四人在弈棋、观棋,他们头戴官帽,垂足而坐,显示出当时坐姿的变化。据清代学者吴荣光考证,这四人正是南唐中主李璟四兄弟。②吴荣光:《辛丑销夏记》,杭州:浙江人民美术出版社,2012年,第153-154页。而在他们身后的屏风上,前朝诗人白居易正一手倚靠一几,侧身卧在一座后设有山水屏风的榻上。③这幅画出自白居易的《偶眠》一诗。此画从唐代就开始有人创作,并被认为此画的流传恰巧说明其诗“能尽人情物态者”。阮阅:《诗话总龟前集》,周本淳校点,北京:人民文学出版社,1987年,第224页。这些位高权重之人,在自己的书斋当中,会放上一幅《白居易行乐图》,而画中那“心适忘是非”的隐几境界,正是他们心中最具“古人之风”的诗人白居易的经典形象。

图3 周文矩 《重屏会棋图》 绢本设色 北京故宫博物院藏

四

同一个有待于考证而其制作时间确然的历史文物不同,当人们谈论“古物”时,“物”便不再只是诞生于某个“具体时刻”的客体,而是在时间绵延中将那“曾在此的世界”带入当下的此在,也即从根本上说,在时间中诞生的“古物”乃是存于人的世界中的一个观念。艺术史家潘诺夫斯基曾说:“一件东西,其实用领域的终点,往往就是‘艺术’的起点,那通常要看创作者的‘动机’。这个‘动机’无法有绝对的定义。‘动机’本身原来就不可能用科学精准的那一套来下定义。再者,创作物品的人,其‘动机’往往受他们所属时代和环境的各项标准影响。”①Erwin Panofsky, The History of Art as a Humanistic Discipline, Introduction of Meaning in the Visual Art, Chicago: University of Chicago Press, 1983, p.6-12.这对理解“古物”同样适用。“古物”是此时此地的感知者,是将物身上曾在的“过去世界”通过绵延的时间拉回到当下世界的媒介。在这个意义上,“古物”可以说始终是“在场的”。

这一“在场”并不意味着那个“曾在世界”本来面目的真实显现。当一“物”成为古物时,就意味着意义变化的开始。曾在古代世界作为礼仪之物显现着“优至尊”的“凭几”,在汉末转化为了具有更普遍的意义的“古物”—— 一种“德”的象征。而当“德”依然不可避免要同权位关联时,魏晋的名士又依据《庄子·齐物论》中那个超脱于对象化关系之外的隐几者,塑造了一个古之真人的形象。但是,由于古物依然是“现世存在的物”,在它被赋予超越性的普遍意义的同时,又不可避免地产生任何神圣之物都会存在的吊诡——古物很快就会被人们利用而成为世俗身份的符号。因此,对物的古意的寻求不只要逃离其“实用性”和“功利性”,在某种意义上也需要遗忘物身上的“历史性/时间性”。在中唐,当白居易通过诗的书写对物身上的“名”“用”和“形”进行了全面的反省——实际上是对自我存在的反省之后,一个文人之物的世界被建立起来,在此,作为“古物”的隐几同诗人一齐显现出了它本真性的面目。