甘肃沿黄灌区种植豆禾混播牧草对土壤盐分和养分的影响

2021-05-07吴应珍台喜生李昌明葛承暄曹素珍

李 昂, 吴应珍, 台喜生, 李 军, 李昌明, 葛承暄, 曹素珍*

(1. 兰州城市学院地理与环境工程学院, 甘肃 兰州 730070; 2. 甘肃省矿区污染治理与生态修复工程研究中心, 甘肃 兰州 730070;3. 甘肃农业大学马克思主义学院, 甘肃 兰州 730070; 4. 甘肃省耕地质量建设保护总站, 甘肃 兰州 730000)

我国西北地区日照强烈、干旱少雨、水资源匮乏,极大地阻碍了农业发展[1]。为改善生产条件,甘肃省陆续在黄河及其支流建成多处提灌工程,取得了明显经济效益和社会效益[2-3]。由于这些灌溉工程多建于封闭盆地和平原,存在水盐运移不畅现象,加之不合理种植模式和大水漫灌,以及过量施用化肥和缺少农田生态保育措施,造成耕地出现盐碱、风蚀沙化和肥力下降,进而导致弃耕撂荒问题日益严重[4-8]。相关研究发现,甘肃沿黄灌区近30%面积耕地出现土壤盐渍化现象,其中重度和弃耕盐碱地约占10%、近1.0×104hm2[3];有些灌区砂田改为水浇地后,作物根际层盐含量提高,春播作物收获后风蚀还造成表土流失106 t·a-1·hm-2,有机质和全氮损失2 t·a-1·hm-2和0.1 t·a-1·hm-2,并对下风向兰州地区环境造成严重影响[8];因耕地盐碱等因素影响,甘肃“引大”灌区弃耕撂荒面积近22%、达1.33×104hm2[9]。以往研究表明,种植毛苕子(Viciavillosa)、红豆草(Onobrychisviciaefolia)、苜蓿(Medicagosativa)及小麦(Triticumaestivum)套种毛苕子等都可降低土壤盐含量[5,7,10];燕麦(Avenasativa)和苜蓿深浅根系牧草混播不仅能抑制表土积盐,还有利于盐离子向深土层移动[11];秋末牧草留茬还可显著降低耕地风蚀危害[12-13];随着牧草种植年限延长,将显著提高土壤有机质、全氮、全磷和水解氮等养分含量[10,14]。尽管前人利用牧草改良盐碱地已做了大量研究,但多选择1年生牧草或单播种植模式,很少选取多年生牧草混播[5,7,10,14]。生态学理论及许多研究表明,豆禾牧草混播体系生态位分布广泛,能够在空间和时间上充分利用环境资源,促进生态系统资源合理配置并获得高产[15-17]。另外,甘肃引黄灌区种植春播作物和多年生牧草对耕地盐含量和养分影响有何差异也未有文献报道。土壤作为农业生态系统物质基础,承载作物生长、决定农产品质和产量。土壤盐渍化导致土壤质量变差不仅降低了农田生产能力,而且还影响区域生态环境[3,8,12]。秦王川灌区自运行以来,由于自然和人为因素影响,造成近1/3面积农田受到盐碱威胁[3],加之过量施用化肥和风蚀,土壤质量降低,弃耕撂荒问题日益严重[9]。改良盐碱地不仅要降低土壤盐含量,更要提高土壤肥力[18]。为此,本文以秦王川灌区种植小麦和豆禾混播牧草为研究对象,通过连续4年测定地表植被、土壤盐分和养分变化,探寻种植牧草改善耕地质量内在机理,以期为甘肃沿黄灌区采取生物措施防治土壤盐碱和提高土壤肥力提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验区位于甘肃省永登县秦王川灌区(103°30′~103°45′ E,36°26′~36°47′ N,海拔1 700~2 300 m),年均日照时长2 669 h,年均温度6.2℃,年均降水287 mm,年均蒸发量1 888 mm,为典型半干旱大陆性气候,土壤主要为灰钙土、局部分布盐土,地带性生态景观是丛生禾草干旱荒漠草原[1,5,7,12]。试验选址灌区北部下古山村,试验地前茬作物为油菜(BrassicanapusL.),收获后耕地翻耕并灌水。

1.2 试验方法

试验设裸地(CK),小麦和混播披碱草/苜蓿(Elymusnutans/Medicagosativa)3个处理,随机区组排列,重复4次,共12小区。小区大小4 m×6 m,间距0.5 m。为减少外部因素影响,试验期间均不施肥。

2016年春季适时平整耕地播种(播种深度2~4 cm、行距20 cm),小麦、苜蓿和披碱草播量分别为30 g·m-2,1.5 g·m-2和3.2 g·m-2[12,15],裸地喷洒除草剂。根据小麦生长需求,每年5,6月初对所有样地灌水,田间杂草采取人工清除。牧草根据长势(≥80 cm)适时刈割,试验当年7,9月上旬刈割,其余3年分别于6月上旬、7月下旬和9月上旬刈割。小麦7月末留茬10 cm收获,10月霜冻来临前留茬10 cm收获牧草。每年春季免耕播种小麦,因所选牧草为多年生故再不播种。

试验期间定期测定小麦和牧草的盖度、高度和生物量(秋末为牧草收获前干重),然后用土钻多点分层(0~5 cm,5~10 cm,10~20 cm,20~40 cm)钻取土样。土壤含水量用烘干法测定,土壤可溶性盐量用电导法测定[10],土壤养分委托甘肃省农业科学院农业资源环境重点实验室测定。

1.3 数据处理

用Excel和SPSS软件汇总和分析,处理间差异分析用one-way ANOVA法,处理间多重比较用Duncan法;因素间相关性分析用Pearson法,并用双尾检验其显著性。

2 结果与分析

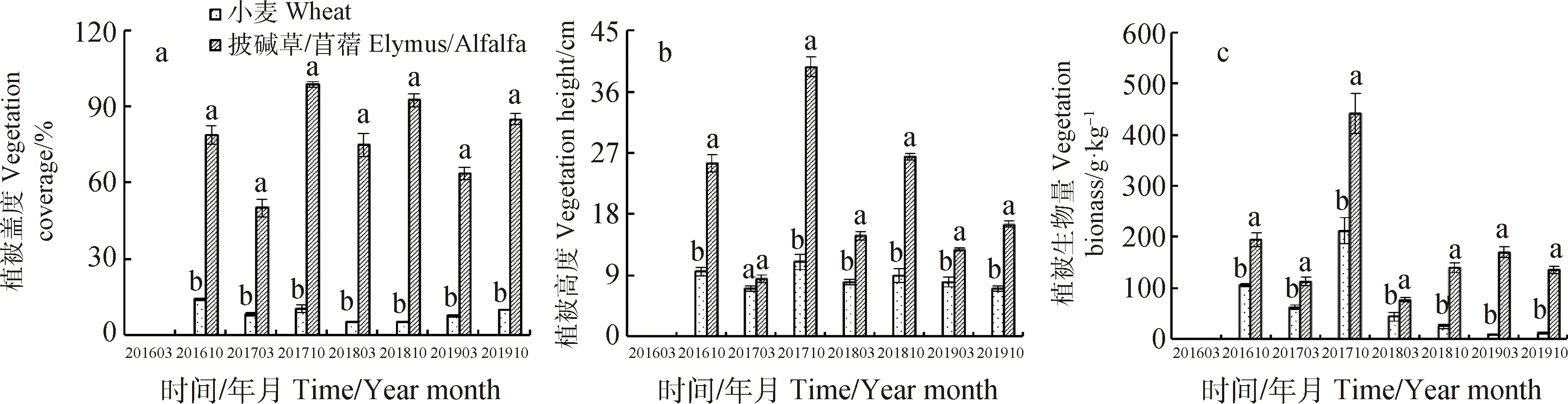

2.1 植被特征指标差异

植被盖度分析结果表明(图1a),试验第2~4年春季,小麦根茬在5%~10%间变化,混播披碱草/苜蓿在50%~75%间变化;试验4年秋末,小麦根茬在5%~14%间变动,牧草在78.8%~98.8%间变化;秋末和翌年春季,小麦根茬高度在7~11 cm和7~8 cm间变化,牧草植被高度在16.5~39.8 cm和8.5~14.8 cm间变动(图1b);小麦植被生物量在11.3~212.5 g·m-2和8~62.6 g·m-2间波动,牧草植被生物量在135~441.4 g·m-2和77.3~170 g·m-2间变化(图1c),方差分析二者间均差异显著(P<0.01)。裸地因地表喷洒除草剂和人工除草,地表植被量很少可忽略不计。综上,春、秋季节,植被的盖度、高度和地表生物量大小顺序均为:披碱草/苜蓿>小麦>裸地。

图1 地表植被变化

2.2 土壤含水量差异

图2结果表明,地表植被影响土壤含水量。播种当年和翌年春季,不同处理表土含水量差异不显著,其余春、秋季节牧草地大于麦地和裸地(P<0.05),如试验第4年春季,牧草地表土含水量比裸地和麦地高68.7%和69.8%,第4年秋季分别高167.2%和116.9%(图2a)。从土壤深度分析,种植当年春季(图2b),裸地、麦地和牧草地各土层含水量差异均不显著,第4年春季(图2c),牧草地各土层含水量均大于麦地和裸地,麦地与裸地间差异不显著,牧草地0~40 cm土层含水量较裸地和麦地高27.5%和31.6%。

图2 土壤含水量变化

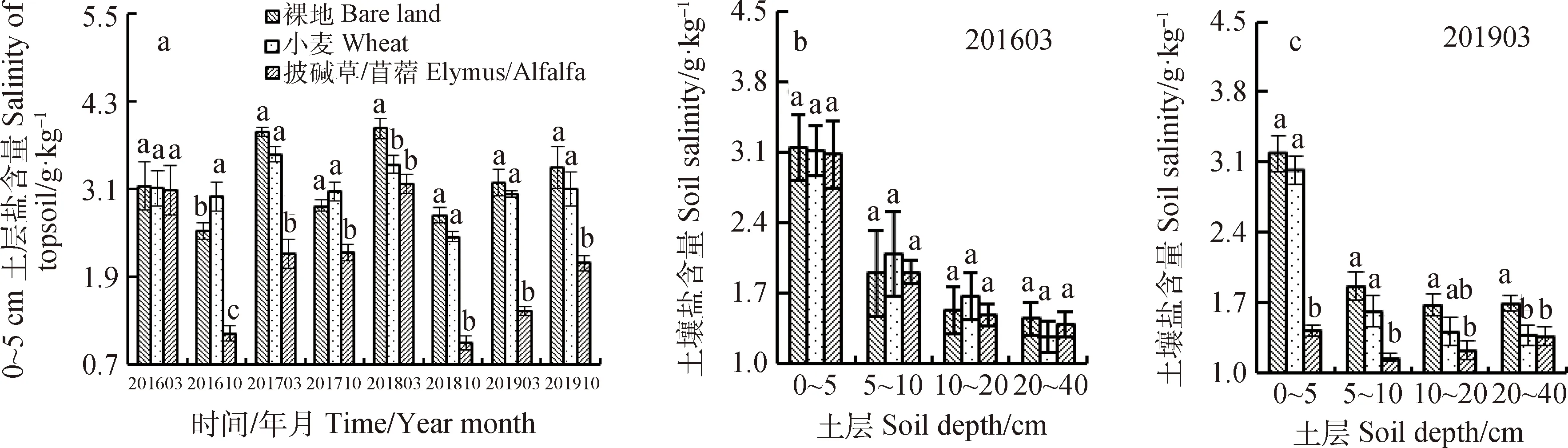

2.3 土壤盐含量差异

地表植被影响土壤盐含量(图3a),播种当年春季,裸地、麦地和牧草地表土盐含量差异不显著,其余春、秋季节,牧草地表土盐含量小于裸地和麦地(P<0.05),麦地与裸地除试验当年秋季和第3年春季存在差异外(P<0.05),其余均差异不显著,如第4年春季,牧草地表土盐含量比麦地和裸地低52.8%和55.2%,第4年秋末分别低32.7%和38.6%。从土壤深度分析,播种当年春季(图3b),裸地、麦地和牧草地盐含量均随土层加深呈显著降低趋势,同土层间差异不显著;第4年春季(图3c),麦地和裸地仍保持相似变化趋势,而牧草地各土层盐含量仅在1.2~1.4 g·kg-1间小幅波动。

图3 土壤盐含量变化

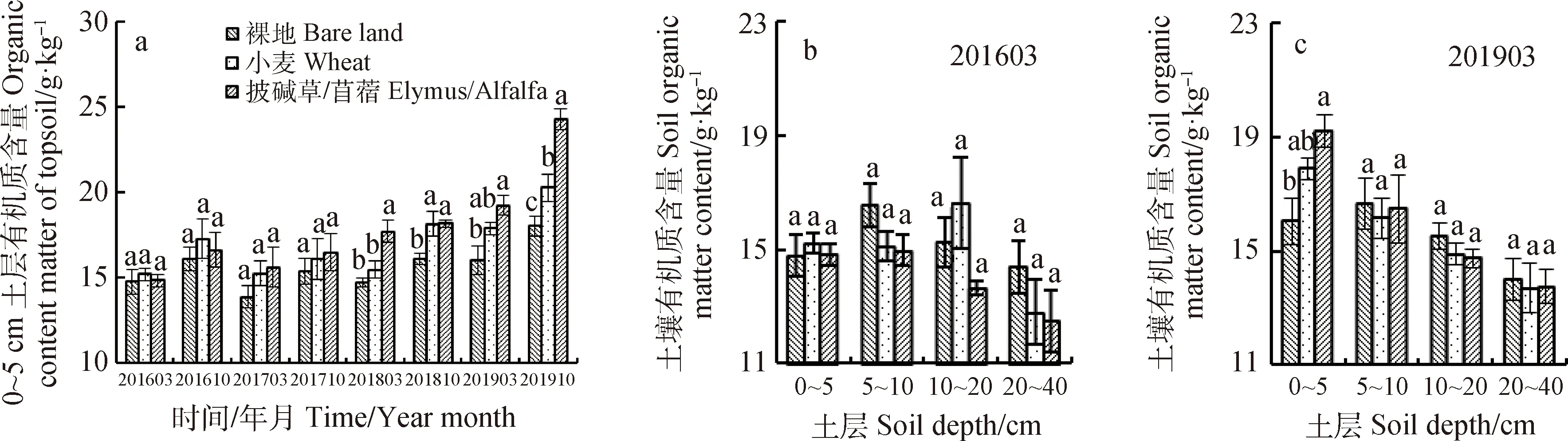

2.4 土壤有机质含量差异

耕地利用方式影响土壤养分,图4a表土有机质含量结果表明,播种当年春季裸地、麦地和牧草地间差异不显著,随着种植年限增加,处理间差异逐渐增大,至第4年秋末,牧草地较麦地和裸地高19.9%和34.7%,麦地较裸地高12.4%;对比每年春、秋季节,表土有机质含量呈增加趋势,其中牧草地增幅大于麦地和裸地,如第4年裸地、麦地和牧草地分别增加12.5%,13.3%和26.4%,对比第4年秋末与第1年春季,表土有机质含量分别提高21.9%,33.1%和63.6%。从土壤深度分析,播种当年春季(图4b),裸地、麦地和牧草地各土层有机质含量小幅波动,同土层间差异不显著;至第4年春季(图4c),随着表土有机质含量增加产生显著差异,牧草地和麦地随土层加深呈减小趋势较裸地显著,处理间仅0~5 cm土层差异显著(P<0.05)。

图4 土壤有机质含量变化

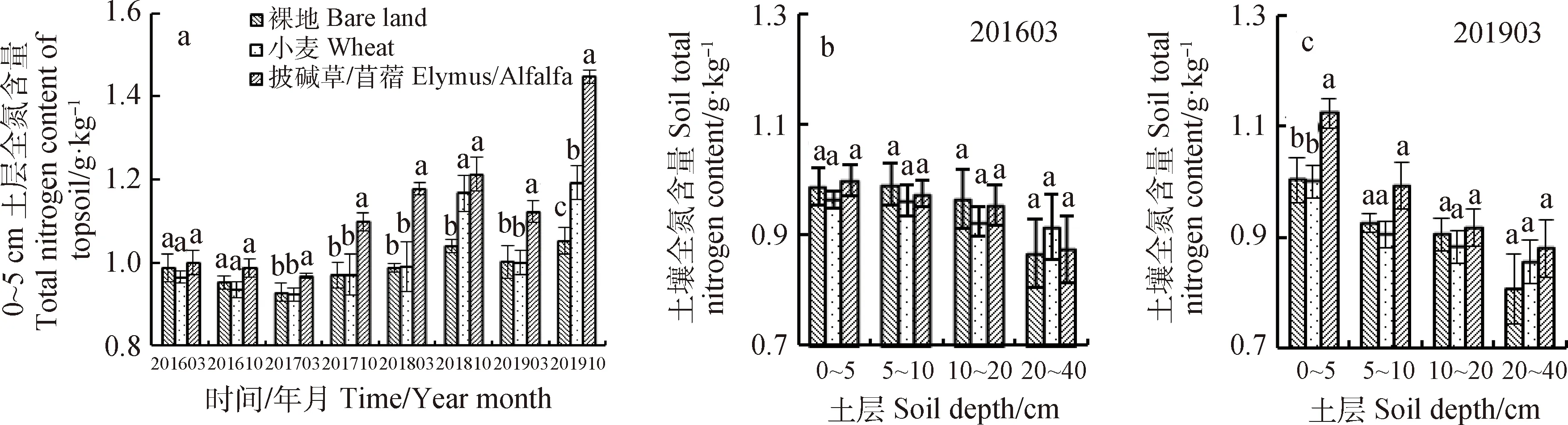

2.5 土壤全氮和水解氮含量差异

土壤全氮含量分析结果表明(图5a),播种当年春季,裸地、麦地和牧草地差异不显著,随着种植年限延长,处理间差异逐渐增大,至第4年秋末,牧草地比麦地和裸地高21.4%和37.5%,麦地比裸地高13.3%;同年秋、春季相比,表土全氮含量种植当年减小,随后3年呈增加趋势,增幅大小顺序为:牧草地>麦地>裸地,如播种当年,裸地、麦地和牧草地分别减小3.5%,3.1%和1.3%,第4年分别增加5%,19.3%和29%,第4年秋末与第1年春季相比,表土全氮含量分别提高6.6%,23.6%和44.8%。从土壤深度分析,播种当年春季(图5b),裸地、麦地和牧草地各土层全氮含量随土层加深小幅减小,同土层间差异不显著;第4年春季(图5c),随着表土全氮含量差异加剧,牧草地随土层加深呈减小趋势较裸地和麦地显著,处理间仅0~5 cm土层差异显著(P<0.05);牧草地0~40 cm土层全氮含量比麦地和裸地高5.4%和7.2%,麦地仅比裸地高1.8%。

图5 土壤全氮含量变化

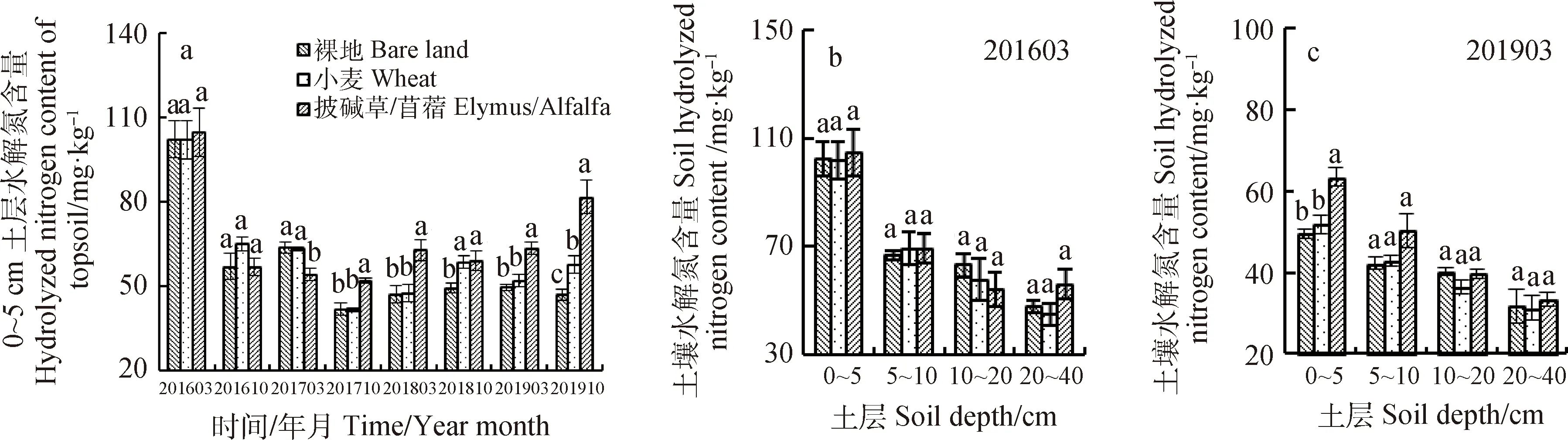

与全氮含量变化类似,水解氮含量分析结果表明(图6a),播种当年春季,裸地、麦地和牧草地间差异不显著,随着种植年限增加,处理间差异增大,至第4年秋末,牧草地比麦地和裸地高41.6%和74%,麦地比裸地高22.9%;同年秋、春季相比,种植前2年表土水解氮含量减小,随后2年增加,如播种当年,裸地、麦地和牧草地分别减小44.4%,36.3%和45.7%,第4年分别增加5.4%,11.2%和28.6%。从土壤深度分析,种植当年春季(图6b),裸地、麦地和牧草地各土层水解氮含量随土层加深呈显著下降趋势,同土层间差异不显著;至第4年春季(图6c),不同处理表土水解氮含量较播种时降低且处理间差异增加,随土层加深水解氮含量下降趋势减缓,处理间仅0~5 cm土层差异显著(P<0.05)。

图6 土壤水解氮含量变化

3 讨论

耕地利用方式影响土壤盐含量。干旱、半干旱区降雨稀少、日照强烈、蒸发量大,土壤中可溶性盐离子随水升至表土,水分蒸发而盐分留存,易造成表土积盐[18]。以往研究表明植被覆盖可减弱土壤水分蒸发、从而降低土壤盐含量[7,14]。秦王川灌区地处半干旱区,本试验结果显示,春、秋季节春播小麦地和裸地均出现明显盐分积聚表土现象,而混播披碱草/苜蓿地表土盐含量相对较低,如第4年春季,牧草地较麦地和裸地低52.8%和55.2%,秋季低32.7%和38.6%,这表明该区耕地种植春播作物小麦易造成表土积盐,而混播豆禾牧草可显著降低表土盐含量。原因是该区春播作物小麦收获较早(7月末),从收获后至翌年春季地表仅有少量根茬覆盖(盖度<15%),土壤水分大量蒸发,而溶解于水中盐离子滞留地表,从而造成麦地表土积盐并与裸地相近,而牧草地从春季至秋末及牧草留茬收获后地表始终处于植被覆盖状态(盖度>50%),水分蒸发量少,相应表土盐含量较低[7,19]。另外,试验结果显示麦地各土层含水量与裸地相近,而牧草地各土层均大于麦地和裸地,也说明牧草地水分蒸发明显小于麦地和裸地。再者,混播牧草生育期内土壤水分主要由根系送至地表植被蒸腾,大量盐离子被截留在根区,随着根系长长、变粗,土壤非毛细管增加,在灌溉和雨水淋溶下,土壤盐分更易向深土层移动,使得牧草地0~40 cm土层盐含量较麦地和裸地低。由上可知,该区种植生育期较短春播作物易造成耕地表土积盐,而种植生育期较长牧草可使表土盐含量始终处于较低水平。

相比单播牧草,豆禾牧草混播可提高草产量7.3%~15.5%,相应增大地表植被覆盖度,减弱地表光照强度、风速和温度[15,20-21]。在豆禾混播体系中,豆科植物生物固氮作用和物种间相互竞争,可促进植物根系生长和分布范围扩大,增加土壤总孔隙度和非毛管孔隙度,增强土壤通透性,加快地表径流渗入速度,减少土壤水分蒸发,提高牧草地蓄水保水能力,促使土壤盐分向更深土层移动[22-23]。另外,禾本科牧草为须根系植物,根系主要分布在土壤表层,豆科牧草为直根系,根系分布较深,豆禾牧草混播可增加深土层根量,从而提高单位面积耕地水分利用率和草产量,相应减少水分无效蒸发[22,24]。本试验结果也显示,牧草地不仅秋、春季节表土含水量高于麦地和裸地,而且0~40 cm土层含水量也显著高于麦地和裸地,也间接表明混播牧草地盐含量较小麦地低。

耕地不同利用方式对土壤养分含量也有明显影响。许多研究表明,土壤养分含量随着土壤中枯枝落叶和根量增多而提高[10,15,17]。本试验结果显示,裸地、麦地和牧草地秋末表土有机质较春季高,表明种植牧草可显著提高土壤有机质含量。土壤全氮和水解氮变化与有机质略有不同,呈先下降、后升高趋势。试验前期土壤氮素降低可能是种植前茬作物过量施用化肥所致,随着种植年限增加,牧草地中枯枝落叶和根量显著增加,从而使土壤养分含量显著提高。与单播牧草相比,豆禾牧草混播提高了植被的盖度和生物量,增加了进入土壤的枯枝落叶和死亡根系,丰富了土壤营养[25]。海棠等[22]研究发现,苜蓿和雀麦(Bromusinermis)混播后苜蓿根体积及根长较单播苜蓿显著增加,包兴国等[26]研究表明,豆禾牧草混播比单播土壤有机质增加0.148~0.43 g·kg-1,全氮提高-0.04~0.11 g·kg-1,碱解氮增大2.1 mg·kg-1。随着种植年限增加,豆禾混播牧草中豆科牧草生物固氮作用增强和物种间竞争促进根系生长、分布范围扩大,可缓解养分竞争压力[17];根系生物量增加和多样可提高土壤酶活性和功能,促进腐殖质合成、分解和微生物增殖,从而提高土壤养分含量[27-29]。另外,试验结果还显示,秋末到翌年春季,表土有机质和全氮均呈降低趋势,这主要是该区秋末至春季风蚀严重,造成大量表土细颗粒物流失和养分损失。如李昂等[13]研究发现,风蚀季节秦王川灌区裸地表土流失达1.7 kg·m-2(即1.3 mm厚表土),有机质损失236.2 kg·hm-2,而种植多年生豆禾牧草可减少表土流失和有机质损失达52.3%和50.7%。因此,秦王川灌区在改善耕地土壤肥力时应从增加养分输入和减少表土流失两方面综合考虑。

4 结论

秦王川灌区农田弃耕撂荒和种植生长期较短春播作物易造成耕地表土积盐,而种植多年生豆禾混播牧草可有效抑制表土积盐,提高表土有机质、全氮和水解氮含量,甘肃沿黄灌区利用生物措施防治土壤盐碱和改善土壤肥力时推荐混播披碱草/苜蓿种植模式。