基层社会治理指挥调度信息化解决方案探索

2021-05-07

(一体化指挥调度技术国家工程实验室,北京 100192)

1 研究背景

1.1 社会治理成为我国重要战略

建国至今,随着社会基本矛盾的不断变化,我国经历了社会管控、社会管理、社会治理三个阶段社会形态变革[1]。现阶段,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,为解决该矛盾,党和政府从全局规划,探索社会治理创新路径。十八届三中全会将“推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标,十九届四中全会确定了“构建基层社会治理新格局”的战略目标,并提出了“加快推进市域社会治理现代化”的行动目标。社会治理已成为当今时代热词,并上升到了国家战略高度。

1.2 指挥调度是基层社会治理重要抓手

治理的核心在“治”,通过“治”使社会秩序的条理化即“理”[2]。要实现“治”,若完全依靠政府力量来干预社会运转,则会造成国家“利维坦形象”,本质上是一种治理理念的倒退,而完全放任社会力量,则会形成混乱的无政府主义。平衡这两个极端的解决之道就是把政府管理和社会自治相结合,以基层社会治理为基础,以人民美好生活为目标,以指挥调度为抓手,纵向打通各治理层级指挥调度体制、机制,形成“善治指挥链”,横向协同各类资源和各种力量,以党建为引领,打造政府和社会的“共治同心圆”,实现高效、精准的基层社会治理,构建社会共建共治共享总体格局[3]。

2 基层社会治理指挥调度业务场景分析

2.1 社会治理体系和指挥调度模式

为实现对社会精细化治理的需求,我国采取网格化治理体系[4]:所谓网格,是在城乡社区、行政村及其他特定空间区划之内划分的基层综合服务管理单元。基础的网格按照行政区划分为市、区、街乡、村社四个级别,每个地区根据实际情况继续细化,划分楼栋、楼层、门店、柜台等网格。

与网格化治理体系相配套的是分级指挥调度模式:目前,我国正在完善市域治理体系,在市、区县、街乡、村社等各层级设立监管或指挥中心,明确各层级权责,指挥调度力量到边;同时,协同各业务条线和社会力量群防群治,实现社会力量无边的效果。以这种模式为牵引,将社会矛盾化解在最小单元,将问题消灭在萌芽状态。

图1 网格治理体系与多级治理模式

2.2 基层社会治理指挥调度业务

基层社会是社会这个复杂巨系统的神经末梢,上级政府的各项业务最终都是在基层落地,所以基层社会的治理业务繁杂,包括党的建设、民政、文体教育、医疗卫生、环境卫生、司法警务等。这些业务中所有需要指挥、协调与调度的内容跨业务域横向构成了基层社会治理指挥调度场景,包括处置群众诉求的接诉即办场景、对城市进行综合管理的行政执法场景、对社会治安进行群防群治的综治维稳场景以及处置突发事件的应急指挥场景。用指挥调度四域方法论[5]去切分这些场景的业务流见表1。

2.3 基层社会治理指挥调度信息化问题

随着社会治理战略的逐步推进,基层社会治理体系逐渐完善,但是总体来看,当前基层社会治理创新仍然集中在治理理念、治理体制和治理模式等方面,在信息化支撑方面相对薄弱[6-7]。这个问题在基层社会治理指挥调度领域主要表现为:当前,自上而下的信息化建设与政社协同的治理理念不相协调;基层队伍暂未形成统一指挥、统一协调和统一调度的指挥组织,岗位间信息化协同性较弱;僵化的信息化应用不足以支撑千人千面、具有区域特性的治理模式等。

针对上述问题,需要贯彻自上而下的政府管理和自下而上的社会自治相结合理念,由政府牵头顶层设计,搭建信息化总体框架;以扁平化、可视化、移动化、智能化为基本特征,推进“基层社会治理指挥调度平台”建设,根据区域特征合理设计业务应用;以随需而变的应用构建方法来支撑多级网格化、政社协同、具有区域特色的治理模式,支撑基层社会治理实现闭环负反馈效果。

3 基层社会治理指挥调度信息化方案

3.1 建设街道、社区两级数据中心

以云边端协同模式[8]建设逻辑上的街道和社区两级数据中心,采用自下而上汇聚数据和自上而下知识赋能的运行机制,支撑建立数据采集、治理、应用的可持续生态。

在该模式中,端侧面向终端用户,主要实现数据的标准化采集,采集方式包括闸机、视频监控等各类物联感知设备采集,网格员上门采集以及各种交互场景中经用户授权的信息采集等;边侧面向社区,主要实现采集数据的初步汇聚、整理,包括“一标六实数据”、人车轨迹和监控抓拍等物联感知数据、社区生产和生活数据等;云侧面向街道,主要通过建模、数据碰撞、知识图谱、智能分析等技术,实现数据知识化、知识智能化,在支撑本级智能应用的同时向边和端侧切块赋能。

3.2 研发基层社会治理指挥调度平台

由街道自上而下统筹规划,打造基层社会治理指挥调度平台,实现对物联感知设备、通信资源、各类预案、全量数据的一体化管理,支撑各类治理主体的场景式应用。

图2 基层社会治理指挥调度平台

(1)在感知层,建设物联感知平台,统一接入本区域闸机、视频监控、灯杆、感知芯片等各类感知设备。对接所属区县12345分中心、本街道和社区相关APP 等,最大限度扩大情报源、扩充情报类别。

(2)在网络层,以“互联网+政务服务”为抓手,打通互联网、政务专网以及应急专网等藩篱,建设基层信息共享的高速公路。

(3)在数据层,建设云化的基础数据库、业务专题库以及预案库等,通过数据治理,将“人、事、地、物、情、组织”等社会治理指挥调度要素和业务、预案关联起来,形成知识。

(4)在支撑层,建设全融合的统一通信平台,通过对电话、手机、集群以及各类通信终端的全媒体接入,支撑通话、广播、定位等通信业务,实现指挥中心与前端力量“看得见、呼得通”。通过微服务架构,实现微应用的动态生成以、随需而变、按需自动部署[9],支撑不同治理模式。

(5)在业务应用层,首先构建指挥调度核心业务系统,包括以社情、舆情、警情、案情为牵引的四情情报系统,以大数据分析为手段的研判决策系统,基于智能预案、一体化资源和统一通信的协同行动系统,以及全程评估的保障系统。以此为基础,支撑不同业务场景指挥调度闭环流程:一是面向接诉即办场景,建设诉求接入、调度分拨、诉求审核、协同指挥、处置跟踪、督办等模块。指挥中心统一接报各种来源公众诉求,并合理安排资源,以数据可视化为手段,基于GIS 直观显示诉求处置动态,及时跟踪、催办处置进度,加快诉求响应速度,减少公众等待焦躁情绪。二是面向应急指挥场景,建设风险和隐患一张图、分析研判、智能预案、视频会商、专家咨询等模块。针对风险和隐患的预防以及突发事件治理,形成一体双态运行机制,将预防关口前移,最大限度将可控问题消灭于萌芽。三是面向综合行政执法场景,建设案件建立、案件处置、案件反馈、行政权力监督等模块。整合基层所具备的各类行政处罚、行政检查等职能,统一指挥、统一调度、全程监督,提升执法效率、执法规范性以及执法过程可溯性。四是面向综治维稳场景,建设群防群治组织管理、共建共治活动管理、事件采集接报、分析研判、智能预案、视频会商、协同行动、现场反馈、核查结案等模块。体系化、规范化的将群防群治力量纳入基层社会治理体系,充分发挥党员带头的共建共治活动的作用,真正实现群众对社区的共建共治共享。

(6)在用户层,政府搭台、群众唱戏,为不同角色提供PC 端和移动端应用,在指挥中心和一线工作人员之间打通业务流、数据流、指令流,使得信息对称,进而实现纵向各治理层级、横向各业务条线步调一致、高效协同。

3.3 打造一体双态运行的指挥中心

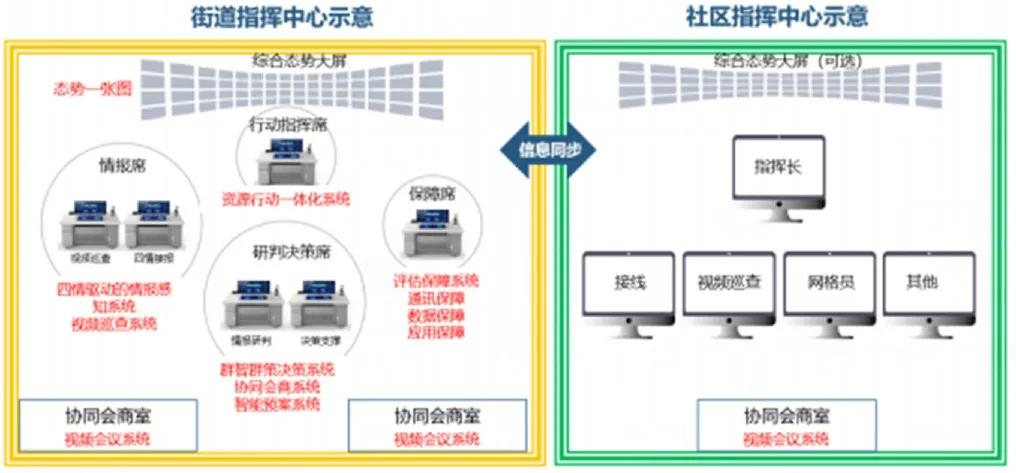

建设街道指挥中心、社区指挥中心,作为基层社会治理指挥调度平台的载体。其中,在街道指挥中心,根据实际条件,设立情报席、研判决策席、行动指挥席以及保障席,各席位各司其职、协同工作;在社区指挥中心,结合现有物业、小区等信息化现状,设立指挥长、接线员、网格员等席位,与街道同步信息,支撑社区全流程治理业务。

图3 一体双态运行的指挥中心

在两级指挥中心基础上,以基层社会治理指挥调度平台为依托,构建“平战一体双态运行机制”。指挥中心可统筹日常状态和应急状态下基层社会治理工作内容:在日常状态下,主要进行风险隐患治理指挥调度,在巡查发现突发事件或者上级要求时,启动处置突发事件的指挥调度机制,形成日常备战、应急不乱的指挥调度格局。

3.4 构建基层社会治理最小闭环应用模式

基层社会治理指挥调度平台的部署方式可根据街道实际情况而定,但不管是物理上的还是逻辑上的多级部署和应用,其主要目标是构建基层社会治理最小闭环的应用模式。

(1)社区治理微循环:依托基层社会治理指挥调度平台社区侧,社区指挥中心将街道派单、本社区网格员巡查以及本社区群众所发现的问题纳入处置范围,通过对事件的信息收集、案件建立、任务派遣、联动处置、结果反馈、核查结案和综合评价的全流程闭环,实现社区治理微循环,矛盾不交街道、村社平安不出事、服务不缺位。在事件严重程度超出社区处置能力时,将事件上报街道,由街道将该事件纳入指挥调度流程处置。

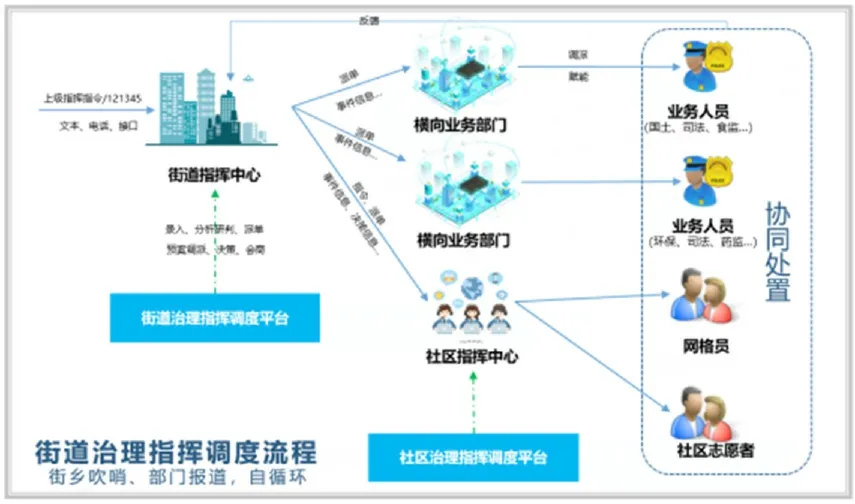

图4 社区治理微循环

(2)街道治理自循环:依托基层社会治理指挥调度平台街道侧,街道指挥中心将上级指挥指令、12345服务热线派单、社区上报的问题以及街道职责范围内的治理需求纳入处置范围,通过“街乡吹哨、部门报道”机制[10],协同国土、司法、食药监等横向业务部门处置问题,实现街道治理自循环,矛盾不交市区、街道平安不出事、服务不缺位。

图5 街道治理指挥调度流程

4 结束语

本文从基层社会治理重要性出发,分析了基层社会治理指挥调度业务场景,系统的描述了基层社会治理指挥调度信息化构建方案,提出了街道治理自循环、社区治理微循环、平战一体双态运行等理念,期望起到抛砖引玉、开拓思路的作用,推动我国基层社会治理指挥调度创新进程。