基于DPSIR模型的云南省土地生态安全评价

2021-05-03孙晓莉石青青葛龙魁

刘 娇 张 超 孙晓莉 石青青 葛龙魁

(西南林业大学林学院,云南 昆明 650233)

土地生态安全的概念源于“生态安全”[1],学术界至今未形成统一的定义。国内梁留科等[2]、崔峰[3]、谢俊奇等[4]学者认为由严超等[5]提出的土地生态安全概念具有代表性,即指在一定的时空范围内,土地生态系统其结构与功能在受到外界干扰时,能够通过自身的调节功能保持其处于不受威胁或少受威胁的稳定的动态平衡状态,并能够为保障人类社会经济与农业可持续发展提供稳定、均衡、充裕的自然资源,从而维持土地自然、社会、经济复合体长期的协调发展。

国外学者对生态安全的关注较早,自1941年Leopold[6]对土地功能评价中首次提出“土地健康”的概念后,生态系统与环境问题逐渐成为研究的热点。美国环境学家Brown[7]于1977年提出“环境安全”,并将其纳入“国家安全”范畴。20世纪80年代,生态安全概念得以发展,1987年世界环境与发展委员会(WCED)在《Our common future》[8]中,以“可持续发展”为目标,首次提出“生态安全”概念。在此基础上,国际应用系统分析研究所(IASA)于1989年最先定义了生态安全,为土地生态安全的研究奠定了基础[9]。20世纪90年代以来,围绕生态安全定义展开的一系列研究中,国际经济合作与发展组织(OECD)评价土地质量时提出“压力-状态-响应”(PSR)模型[10],通过选取土地质量指标监测人类活动对土地资源造成的压力,在人为影响下土地环境呈现的状态,并结合相关政策和决策对压力做出响应。随后,欧洲环境署(EEA)提出“驱动力-压力-状态-影响-响应”(DPSIR)模型[11-12],被国内外诸多学者采用。国内对土地生态安全的研究起步较晚,目前仍处于探索阶段[13]。研究尺度上主要以省、市、县、乡等行政区划为单元[14],研究时间点或时间段内的动态变化特征[15];指标体系主要包括“自然-经济-社会”模型[16]、PSR模型和DPSIR模型等。评价方法多借鉴生态安全研究方法,最为常用的是数学模型法[17],包括综合指数法、熵权物元法[18];此外,还有BP人工神经网络[19]、生态足迹法[20]等。土地生态安全评价是土地生态安全管理和建设的基础,但目前还未形成完整的评价标准。有学者对云南省生态环境、生态系统[21]、耕地生态安全[22]等评价进行了相关探索,但土地生态安全评价的研究相对缺乏;以云南省为研究区进行土地生态安全评价,旨在探究云南省土地生态环境现状及影响因素,进而促进土地资源可持续利用,推动生态文明排头兵建设,同时为土地生态安全相关研究提供参考。

1 研究区概况

云南省土地总面积为39.41万km2,居全国第8位。2018年共设置县级行政区划单位129个,其中29个为民族自治县。云南属山地高原地形,西北高、东南低,海拔高差悬殊;气候类型丰富多样,年温差小,日温差大;降水充沛,但在季节和地域上分配不均匀,干湿分明。云南东部属于喀斯特山地石漠化生态脆弱区,土层薄,成土缓慢;西北部及东北部属于西南山地农牧交错生态脆弱区;西部及高原边缘的山地、峡谷地区地形复杂、高差巨大;中部的滇中高原,是丘陵红层高原,上层覆盖红色风化壳,是云南主要农业区。2017年,全省总人口4 800.5万人,少数民族人口占全省人口27.2%,全省GDP达16 376.34亿元,第一、第二、第三产业产值比为14∶38∶48,森林覆盖率达59.7%。

2 研究方法

2.1 指标体系构建

参考相关研究成果[23-24],利用“驱动力-压力-状态-影响-响应”(DPSIR)模型构建指标体系。该模型由欧洲环境署提出,可以同时评估社会经济和环境参数,其评价机理是社会及经济发展等驱动因素对环境施加压力,导致环境系统状态发生变化,而这些变化会对生态系统、人类健康和自然过程产生影响,并最终产生政治响应[25]。综合考虑云南省土地生态安全的主要影响因素,遵循科学性、全面性、可操作性和区域性等原则,构建评价指标体系(表1)。各指标数据主要来源于云南统计年鉴(2001—2016年)、云南省16个地州(市)的统计年鉴(2001—2016年)、中国林业统计年鉴(2001—2016年)、云南省129个市县(市、区)的年鉴(2001—2016年)、各地州(市)和县(市、区)的国民经济和社会发展统计公报等。

表 1 云南省土地生态安全评价指标与权重Table 1 Evaluation index and weight of land ecological security in Yunnan Province

目前,关于土地生态安全评价指标基准值的确定尚未有明确标准。从云南省土地生态环境特点出发,基准值的选取优先采取国家标准或国际标准,没有国家标准或者国际标准的指标则参考世界平均值、国内公认值、全国平均值或全省平均值[26],具体见表1。

2.2 指标计算

1)标准化处理。利用极差标准化方法,分正向指标和负向指标分别进行标准化处理[27],以消除各指标间的量纲差异,使其具有可比性。

2)赋权。为了更为客观、准确地计算各指标在土地生态安全评价体系中的重要程度,采用熵权法为各指标赋权[28],结果见表1。

2.3 综合评价模型

1)指标安全指数。采用标准位评分法[29],分正指标和负指标分别计算土地生态安全指数。正向指标安全指数计算方法:当xij≥rj,sij=1;xij<rj,sij=xij/rj;负向指标安全指数计算方法:当xij>rj,sij=rj/xij;xij≤rj,sij=1。xij为 第i个 评 价 单元第j个指标的原始值;rj为第j指标基准值;sij为第i个评价单元第j个指标的生态安全指数。

2)综合指数。以各指标的安全指数与对应指标权重的乘积之和作为评价区域土地生态安全的综合指数[26]。生态安全值越大,表明区域土地生态安全状况越好;反之,则越差。

3)评价等级。参考相关研究成果[15,27],结合云南省实际情况,将土地生态安全评价标准划分为不安全(0~0.4,等级为Ⅴ),临界安全(0.4~0.6,等级为Ⅳ),较安全(0.6~0.8,等级为Ⅲ),安全(0.8~0.9,等级为Ⅱ),理想安全(0.9~1.0,等级为Ⅰ)等5种状态。

2.4 土地生态安全动态度变化

土地生态安全动态度变化利用单一动态度和综合动态度表示。单一土地利用动态度是定量描述区域在一定范围内土地利用变化的速度和幅度[30],利用单一土地利用类型的动态度来研究土地生态安全的动态度。单一土地生态安全动态度见式(1):

式中:K为单一土地生态安全动态度;Za为起始年数值;Zb为终止年数值;T为监测年数。

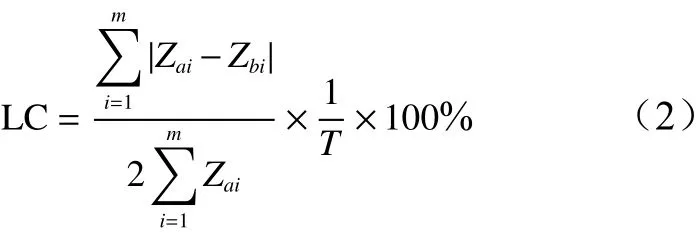

综合土地利用动态度是代表土地利用类型变化速率的区域差异性指标,描述人类活动对土地利用类型变化的综合影响。借用综合土地生态安全动态度表示云南省整体土地生态安全的总体变化速度,计算见式(2):

式中:LC为综合土地生态安全动态度;Zai、Zbi分别为研究起始年和终止年的第i个县(区、市)的土地生态安全数值,T为研究年数,m为县域数[30]。

3 结果与分析

3.1 土地生态安全综合分析

3.1.1 土地生态安全时间变化分析

土地生态安全综合值变化(表2),表示区域土地生态安全时间变化的主要特征。由表2可知,2000—2015年,云南省各县域的土地生态安全综合值整体上呈逐年增加的变化趋势。2000年,各县域的土地生态安全综合值为0.457~0.840,最大值为西山区,最小值为鲁甸县。2003年,镇雄县的土地生态安全综合值最小,为0.498,最大值为红塔区的0.846。2006年,沧源县土地生态安全综合值为最小0.519,最大值为麒麟区0.887;2009年,各县域的土地生态安全综合值为0.622~0.925,2012年时为0.656~0.945。截止2015年,各县域的土地生态安全综合值为0.690~0.953,最大值为楚雄市,最小值为澜沧县。15年来,126个县的土地生态安全综合值增加,官渡区、西山区和红塔区的减小。

表 2 云南省2000—2015年土地生态安全综合值Table 2 Comprehensive value of land ecological security in Yunnan Province from 2000 to 2015

续表 2

期间,最大值与最小值所处区域不断变化,最大值所处县域变化的原因是驱动力和响应2个因素的变化,具体表现为城镇化、经济密度、人均GDP、农业机械化水平和当年造林面积等指标稳步提高,且相较其他区域增速较快。土地生态安全综合值最小的县域是少数民族人口比重大、耕地面积比重小,以及过量使用化肥的缘故。

3.1.2 土地生态安全综合动态度

土地生态安全综合动态度(图1)表征云南省整体土地生态安全综合值的年变化速率。由图1可知,2000—2015年间,土地生态安全综合动态度呈先增后减的变化趋势。2000—2003年,全省土地生态安全综合动态度为0.75,2003—2006年,上升为1.18,主要原因是状态和影响2个变量的综合动态度增加。2006—2009年,土地生态安全综合动态度继续上升,达到最大值1.53,主要原因是状态和响应2个变量的综合动态度提高,表明在人类经济活动的影响下,压力变量造成的土地生态安全问题突出。土地生态环境状态和影响2个变量的变化速率迅速提高,主要表现为人均耕地面积增加、单位面积粮食产量提高、农民人均纯收入增加以及农村恩格尔系数下降,这与2006—2009年云南省的实际情况相吻合。2009—2015年期间,土地生态安全综合值的变化速率呈下降趋势,2012—2015年急剧下降为0.60,表现为驱动力和影响2个变量的动态度下降。

图 1 土地生态安全综合动态度Fig. 1 Comprehensive dynamic degree of land ecological security

3.1.3 土地生态安全子系统分析

驱动力指数、压力指数、状态指数、影响指数和响应指数的单一动态度,表示DPSIR子系统的变化情况。

1)驱动力安全分析。2000—2015年,云南省129个县(市、区)的驱动力单一动态度均为正值,表明各区域的驱动力指数每年均以一定速率增加,土地生态安全综合值增加。盘龙区的驱动力指数由2000年的0.21提高到2015年0.25,为期间最小增长速率1.28%;最大增长速率为绥江县42.79%。鲁甸县、巧家县、盐津县、大关县、永善县、绥江县、镇雄县等每年保持较高增速,分析其原因是区域的经济密度、人均GDP和农业机械化水平在这15年期间迅速提高。

2)压力安全分析。压力单一动态度范围为-2.22%~4.41%,2000年盘龙区的压力指数为0.06,2015年为0.04,为期间的最大降低速率-2.22%;大关县的压力指数由2000年的0.05提高到2015年的0.09,达最大增长速率4.41%。压力指数整体变化速率平缓,波动较小。负值表明区域土地生态环境压力在减少,正值表示区域压力增大。对土地生态安全压力指数增加的83个县(市、区)指标统计分析,人口密度和化肥施用量2个指标均远超出土地生态安全阈值,是区域土地生态环境压力增加的原因。

3)状态安全分析。状态单一动态度范围为-1.80%~0.81%,芒市的动态度为-1.80%,为最大下降速率;最大增速为彝良县0.81%。状态指数整体变化速率较小。负值表示受压力因素影响,区域土地生态安全状况下降;正值表明压力变量在土地生态安全承载范围内,区域生态环境具有较好的自我修复和再生能力,状态良好。110个县(市、区)的状态指数降低主要是受人均耕地面积减少,土地利用强度增大,耕地垦殖率和耕地复种指数上升的影响。

4)影响安全分析。土地生态影响指数反映土地生态系统状况导致的结果,包括正向影响和负向影响[1]。影响单一动态度范围为-2.17%~10.53%;晋宁县影响指数由2000年0.22下降为2015年的0.15,为最大负影响速率-2.17%,负向影响速率都比较低;永善县的正向影响速率为最大10.53%。对区域产生正向影响的103个县(市、区)统计分析,单位面积粮食产量、农村居民年人均纯收入和第二产业比重增大。综上,土地生态安全处于良好状态时,对人类来说益远大于弊,提高土地的生产力的同时,也满足人类对更多物质财富的需求。

5)响应安全分析。响应单一动态度范围为-0.99%~7.19%,安宁县的为最大减小速率-0.99%;贡山县的响应指数由2000年的0.10提高到2015年的0.20,达最大增速7.19%。111个县(市、区)的响应指数增加,是农村人均住房面积、水土协调度、第三产业比重和森林覆盖等提高的缘故。

3.2 土地生态安全空间差异分析

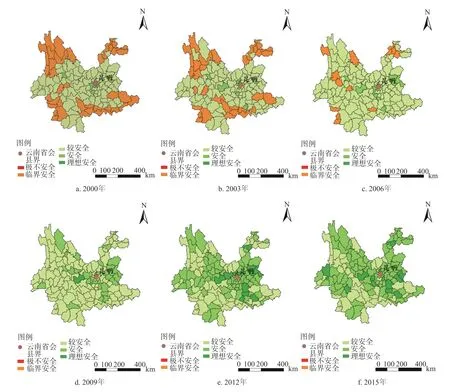

利用云南省土地生态安全等级的县域数量统计结果(图2)与各时期土地生态安全空间分布结果分布(图3),来分析云南省土地生态安全空间变化特征。

图 2 2000—2015年云南县(市、区)土地生态安全等级数量分布Fig. 2 Quantitative distribution of land ecological security levels in counties (cities, districts) of Yunnan from 2000 to 2015

图 3 2000—2015年云南省土地生态安全等级空间分布Fig. 3 Spatial distribution of land ecological security grades in Yunnan Province from 2000 to 2015

2000年,滇东北,滇西北,滇西南边界和滇东南边界上所辖的41个县(市、区)土地生态安全等级为临界安全(Ⅳ);滇中有81个县域的为较安全(Ⅲ),昆明市所辖的官渡区、西山区、呈贡区、安宁县以及昆明市周边的麒麟区、红塔区和大理市等7个县域的土地生态安全等级为安全(Ⅱ)。2009年云南省129个县(市、区)的土地生态安全等级均提高为较安全及以上等级,其中98个县域的土地生态安全等级为较安全(Ⅲ)。2000—2009年,滇东北、滇西北、滇西南和滇东南边界上土地生态安全等级为临界安全(Ⅳ)的区域全部提高到较安全(Ⅲ)或安全(Ⅱ),安全(Ⅱ)的区域由昆明向四周扩展。这一变化与现代新昆明城市群、滇池经济圈建设有关,即带动宜良、嵩明、安宁、富民卫星城镇建设,形成以昆明为中心,以玉溪、曲靖、楚雄为节点的城市群建设,同时,统筹兼顾县域、边界口岸与农业产业化、城镇化建设。截止2015年,40个县域的土地生态安全等级为较安全(Ⅲ),77个县域的为安全(Ⅱ),12个县域的为理想安全(Ⅰ)。

2000—2015年,云南省土地生态安全空间变化特征,2000—2009年,表现为滇东北,滇西北,滇西南和滇东南等区域的土地生态安全等级由Ⅳ级向Ⅲ级提高,2009—2015年,以昆明市为中心,带动滇中城市群、地州市带动周边县域发展,从滇中向四周稳步提高。

4 结论与讨论

基于2000—2015年云南省129个县(市、区)的统计数据和矢量数据,构建DPSIR模型,在数据标准化与赋权基础上,计算各县域的土地生态安全综合值,通过分析得出结论如下:

1)2000—2015年云南省各县域的土地生态安全综合值整体上逐年提高,129个县(市、区)的驱动力指数每年均以一定速率增加。驱动力指标是推动区域土地生态安全提高的因素。压力单一动态度变化速率较小,人口密度和化肥施用量2个指标超出土地生态安全阈值,是区域土地生态安全压力增大和区域状态指数降低的原因。人类活动对云南省79.84%的区域产生正向影响,86%的区域响应指数增加。

2)2000—2015年,滇东北、滇西北、滇西南和滇东南边界上土地生态安全等级为临界安全(Ⅳ)的区域,全部提高到较安全(Ⅲ)或安全(Ⅱ),滇中大部分区域土地生态安全等级由较安全(Ⅲ)向安全(Ⅱ)发展,昆明周边较少的区域向理想安全(Ⅰ)迈进。云南省土地生态安全呈现以昆明为中心,向曲靖、玉溪、红河、楚雄、大理等中心城市发展,中心城市带动地方县域的发展,由滇东向滇西稳步推进。

李江苏等[31]的研究表明,2006年禄劝县各乡镇土地资源生态安全整体为敏感级(0.6,0.8),与本研究所得土地生态安全综合值为0.664相一致;马艳[32]的研究表明,2000—2009年大理州的土地资源生态安全状态呈上升变化趋势,大理市的土地资源生态安全状况最好,云龙县的最差,与本研究所得结果相一致。由此可知,本研究基于多期与土地有关的自然和经济社会等数据,采用DPSIR模型构建指标体系,评价结果具有可靠性和有效性。土地是自然、经济、社会的综合体,对云南省土地生态安全进行评价,了解各县域土地生态安全状况的同时,得出区域土地生态安全的影响因素,如经济密度、农业机械化水平、化肥负荷和当年造林面积等,可为区域人地资源协调发展、土地资源管理和可持续利用等提供理论及数据支撑。研究的不足之处:云南省县域众多,收集与土地生态安全相关的指标数据时,尤其普洱市、临沧市、文山州等所辖的县域其统计资料与积累的不够全面,在选取指标过程中,去除了一些在土地生态安全研究中较为重要的指标,如石漠化的比例、区域水资源数量、万元GDP能耗等指标。