明清紫禁城火灾原因统计与分析

2021-04-30赵亚男

摘要:本文统计分析了明永乐时期至清宣统时期紫禁城发生的65次火灾事故,从紫禁城内古建筑火灾发生的时间、季节、起火位置、原因及受损程度等方面入手,通过对火灾事故的数据统计分析,深入剖析引发紫禁城内古建筑火灾的主要原因及规律,为当今的消防安全管理工作提供参考。

关键词:紫禁城;统计分析;火灾

中图分类号:X932 文献标识码:A 文章编号:2096-1227(2021)04-0092-03

位于北京市中轴线上的故宫博物院,前身为明清两代的皇宫遗址紫禁城,是世界上现存规模最大的砖木结构古代宫殿建筑群,亦是蕴含丰富文化内涵的世界文化遗产。据不完全统计,紫禁城在明、清两个朝代执政期间,共经历了大小65次火灾事故的劫难,这不仅给紫禁城造成了巨大的人员和财产损失,更是从某种程度上暴露了明、清两个朝代在宫廷建筑防火安全上存在漏洞。

紫禁城作为明、清时期两朝皇帝行政办公和生活起居的宫殿院落,以纵轴为主线、横轴为辅线,形成左右对称、主次有别的院落群,体现了封建王朝制度严明、王权至上的思想。本文通过收集史籍文献中确切记载的明、清时期紫禁城火灾实例,统计分析火灾发生的时间、季节、起火位置、原因及受损程度等,为紫禁城的防火研究及现今的消防安全管理工作提供基础数据。

一、明清时期紫禁城火灾概述

紫禁城建成于明永乐十八年(1420年),至清宣统三年(1911年)辛亥革命推翻清朝统治,历经明清两代共491年。随着王朝的不断兴盛,皇宫内人员、活动不断增多,大量生活用火、祭祀庆典涌入紫禁城内,一旦用火不慎便会引发火灾。据不完全统计,紫禁城在明、清两个朝代共发生了大小65次火灾,其中明朝46次,清朝19次,每次都伴随着程度不同的损失,这也给当时执政的统治者敲响了“警钟”。

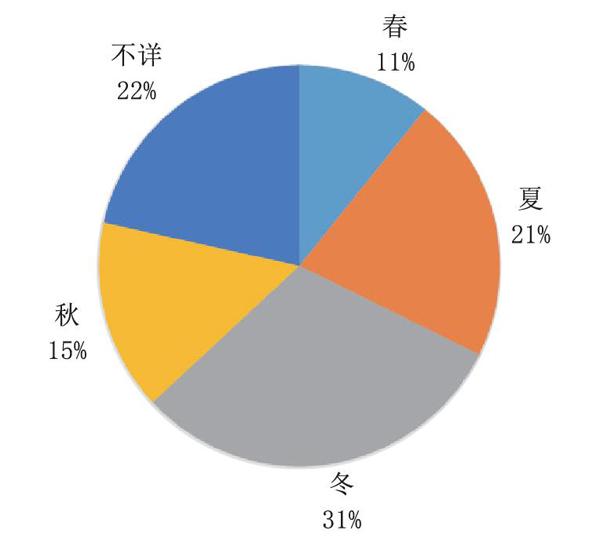

如图1所示,除去季节不明的因素,现有记载中,明清时期紫禁城火灾主要发生于冬季和夏季,各占总数的31%和21%;其次是秋、春,各占总数的15%和11%。为什么明清紫禁城火灾多发于冬季和夏季?笔者根据已掌握的资料分析,总结了以下几点原因:一是北京地属北方区域,为温带大陆性季风气候,四季分明,夏季高温多雨易有雷电,冬季寒冷干燥且风大,极易引发火灾并形成蔓延;二是北京冬季气温低,饮食、取暖皆需借助炭火,在一定程度上增加了火灾发生的概率;三是冬、春季傳统节日多,庆祝活动和娱乐活动频繁,易产生麻痹松散思想,且庆祝传统节日和进行祭祀活动时多燃放烟花爆竹、焚烧香火,这些也是构成火灾的潜在威胁。

二、明清时期紫禁城火灾原因分析

(一)火灾原因分类

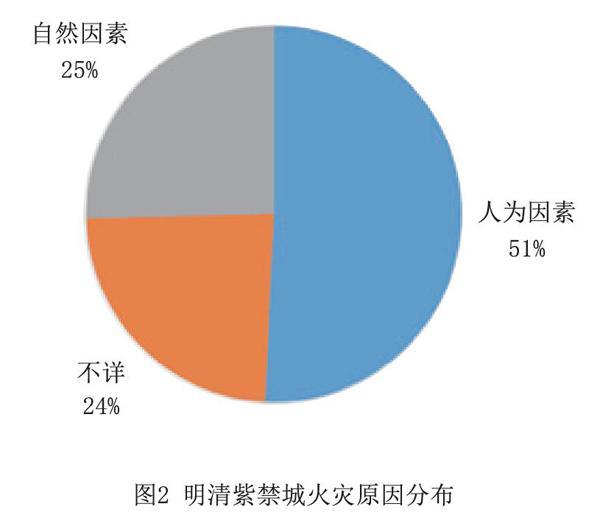

根据图2数据显示,明清时期紫禁城火灾原因可归纳为三大类,即人为因素、自然因素和不详因素。

1.人为因素:包括燃放烟花爆竹、用火不慎(如用灯火不慎、烤火取暖引燃物品、厨房余火忘记熄灭等)、人为纵火、吸烟不慎及焚香引发的火灾等。

2.自然因素:包括雷击引发的起火。

3.不详因素:包括未查明原因的火灾和不在上述两种原因之列的火灾。

(二)火灾原因统计

从明清紫禁城火灾发生的原因分类(图2)来看,由人为因素引发的火灾比例为51%,是三种火灾因素中占比最高的一项;其次为自然因素,占总比的25%;因为不明因素引发的火灾占比最少,为24%。

1.人为因素火灾特点

紫禁城作为明清时期皇帝及其亲眷的生活场所,承担着大量生活用火的重任。据不完全统计,大清宣统皇帝退位后,紫禁城内保留的后宫人数仍有上万人。如此众多的人员生活于紫禁城内,每日大量生活用火时刻威胁着紫禁城的安全,稍有不慎极易引发火灾。

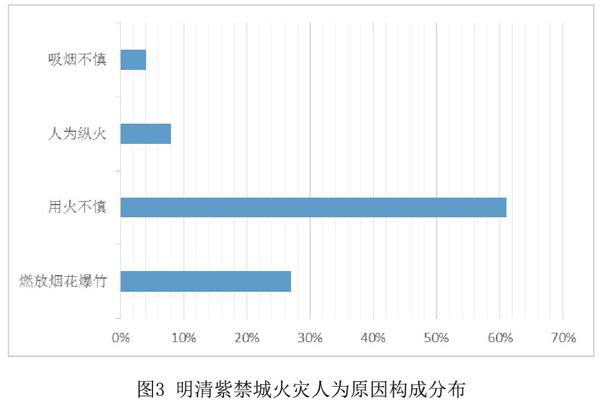

通过进一步分析资料可以看出,明清时期紫禁城内因用火不慎引发的火灾最多(如图3所示),占人为因素的61%。人为因素引发的火灾中,有两类火灾特点突出,一是因取暖不当引发的火灾。北京地处北方,冬季气候寒冷、干燥,木质结构建筑无法满足保暖需求,因此皇宫中多采用火地、炭盆(清代为“薰殿”)、手炉和脚炉等取暖方式[1]。上述方式虽然方便有效,但弊端也很明显,如果余火处理不当极易引发火灾和煤气中毒。清嘉庆二年乾清宫火灾就是因掌火太监郝世通处理炭火不当引发,致使乾清宫、交泰殿、昭仁殿及弘德殿俱化为灰烬,且烧毁了《永乐大典》正本及《五经》,造成了无法弥补的损失[2]。

二是因厨房用火不当引发的火灾。民以食为天,紫禁城内的人员每日饭食皆需要通过膳房(皇帝专用厨房)、饭房(皇子等人的厨房)制作完成,因此需要动用大量火源。皇帝和各宮人员分布广泛,为方便生活,膳房和饭房的位置也相对分散,略有不慎极易引发火灾。清康熙十八年(公元1680年)十二月三日,6名烧火太监在御膳房用火不慎导致火灾,火灾自御膳房蔓延,烧毁后右门、中右门、西斜廊,然后烧毁太和殿,之后将东斜廊、中左门烧掉,损失惨重,6名烧火太监也因此受到了绞刑处置[3]。

因燃放烟花爆竹引发的火灾占比次之,为27%。该类火灾记载多见于明朝,尤其以明永乐十三年(公元1415年)的“鳌山灯火”事件最为典型,焰火不但将午门城楼烧毁,死伤多人,当时军士长官马旺在指挥救火时也不幸身亡[4]。

2.自然因素火灾特点

雷电是常见的自然现象,但我国古代并没有科学系统的防雷手段。由于生产力限制,传统的防雷手段如鸱吻、宝匣、雷公柱等,均带有一定“迷信”色彩于其中[5]。这些方法虽寄托了古人防雷的美好愿景,但因缺乏科学依据、使用了金属构件等原因,反而更易增加电荷量饱和程度加速电场畸变,从而引发雷击事故,适得其反。

研究表明,从1406年紫禁城开始营建至1911年宣统皇帝退位搬出期间,因雷击导致的火灾事故共计20余起[6],其中明朝发生的雷击事故占82%,清朝雷击事故占18%(如图4所示),明朝雷击事故比例远高于清朝。产生这样差异的原因是什么?笔者认为有以下几点:

一是建筑形制区别。明代紫禁城格局较清代来说相对密集,追求高大宏伟的建筑形制且没有足够的防火间距,而高层建筑易受雷击,在没有避雷措施的情况下,地狭屋多、屋宇相连,所以明朝紫禁城火灾频发,而清朝重建时吸取明朝经验,更多考虑了防火因素,设置了防火墙、隔火殿等,在一定程度上提升了防火条件。

二是明清时期帝王慎火、防雷的观念意识不同。明代因雷击引发的火灾占明代紫禁城火灾总体的32%,而清代仅占其总量的6%,这与明清两朝帝王对待防火的态度有很大关系。清代帝王在吸取了明代火灾多发的教训后,对火政事宜格外重视,不仅修订了一系列的制度,且带头实施、以身作则。最重要的是,清代帝王在火灾发生后能够举一反三、防微杜渐,提前对类似的隐患进行预判并作出预防对策,虽没有科学、系统的防雷措施,但建筑结构采用木质、石质等绝缘材料,因而大大减小了建筑本身遭受雷击的可能性。

三是清代更注意对雷电等极端天气的预防。明代雷击引发的紫禁城火灾事故多达10余起,这给清朝的统治者敲响了“警钟”。为不重蹈覆辙,清代在紫禁城中较高的建筑物上安装了类似避雷针的装置,但由于不太懂避雷针的工作原理,所以清代避雷装置的象征意义大于实际功用。除了在防雷设施上下工夫,清代更注重对雷电等极端天气的预测与防控,清代钦天监就承担了对初雷的观测与记录工作。清政府出于农业、占星活动等原因,对观测初雷天气十分重视,因此钦天监对于初雷的记录十分详尽。有资料显示[7],清代钦天监有完整记录的初雷信息共121条,且皇帝会亲自校核钦天监的初雷观测记录,这对统治者及时了解雷电天气并作出合理应对预判提供了有力依据。

三、明清时期紫禁城火灾损失情况

明清时期紫禁城火灾导致的损失包括直接经济损失和人员伤亡。经济损失包括建筑物损毁、设施毁坏、文物毁坏等。人员伤亡、设施毁坏、文物毁坏的数量明确记载较少,从已发表的资料难以统计。现有资料统计资料中,对起火建筑具体位置记录较为详细,故本文从建筑损毁数量这一维度来反映明清紫禁城火灾的损失特点。

从文献调研整理的65起明清紫禁城火灾案例中,可以粗略统计建筑损毁总数、平均损毁建筑数量、有建筑损伤的火灾事件比例等。

如图5所示,明清时期紫禁城火灾造成的损失主要分为四类,即建筑物损毁、文物损毁、人员伤亡和无法估计的损失。其中,建筑物损毁占比最多,为54%,这与明清时期紫禁城建筑密度大、建筑物多、用火频繁等因素有着密不可分的关系。而无法估计的损失占29%,其中亦可能包含一定的建筑物损毁情况。故据此粗略推测,明清時期紫禁城火灾导致的建筑物损毁总数约430余间。

(1)平均损毁建筑数量:65起火灾事故共有430余间建筑物受损,平均每起火灾损毁建筑物约6.6间,平均损毁建筑物数量较大。

(2)建筑损毁火灾比:65起火灾事故中,有明确建筑损伤记录的火灾为47起,有建筑损毁的火灾比例高达72.3%,火灾事故导致建筑物损毁的比例高。

鉴于紫禁城本身特殊的功能性质及其所蕴含的历史文化价值,建筑物损毁和文物损毁不能简单用经济损失加以衡量,且这两类损失都是不可逆的,一旦发生无法弥补。因此,应当高度重视火灾给古建筑带来的巨大损失。

四、结语

通过对明清时期65起紫禁城火灾事故的统计于分析,归纳了明清紫禁城火灾事故的原因、损失情况,进而分析了明、清两个朝代火灾规律的差别及其原因,归纳出几点古建筑消防安全保护建议,结论如下:

1.提高防范,心存“敬畏”。明清时期紫禁城因人为因素引发的火灾比例最高。其中,明朝紫禁城火灾因娱乐、燃放烟花爆竹引发的较多,防范意识相对清朝较为薄弱。清朝统治者火灾防范意识较强,且擅于总结前人火灾经验,对于防火常识略有所知,反映了清代帝王对宫中防火的重视程度,慎火观念较强。因此,在当今消防安全工作中亦应吸取“火”对封建帝王的“约束”作用,慎火、惧火、防火,提高对用火的防范和警惕,长存戒惧之心,通过制定各项政策、措施提升防范、扑救火灾的能力。

2.强化建设,重视扑救。早在先秦时期,我国就已经出现了针对涉火类犯罪的处罚规定,明清时期的相关处罚也是沿袭前制而来[8]。但由于明清时期统治者的防范意识不同,导致明朝火灾数量多于清朝。首先,为提升火灾扑救效率,清代改善了紫禁城建筑的防火条件,对建筑形制做了很多改变,如加设防火墙、拓宽防火间距等,并对金水河等消防水源进行了疏通治理,为火灾的扑救赢得了更多时间。其次,清代增加了对消防设施的投入,在重点部位及火灾隐患位置增设了水龙、水缸等扑救设施,为尽早扑灭初起火灾提供了有力支持。而后,清朝政府增设“人防”力量,康熙时期建立了火班、唧筒处等“专职消防力量”,并将北京城各地域按照八旗管辖界限实行“昼夜值班”巡逻制度,这与明代实行的仅围绕皇城巡逻的守护制度相比范围更广、责任划分更细致[9]。

如今,昔日的紫禁城已由明清时期统治者办公、生活的场所变为了对公众开放的博物馆,消防设施系统也更加先进完备。但前人的防火安全意识及某些防火的措施,依旧值得我们学习和借鉴。

参考文献:

[1]刘凤云,周允基.清代满族房屋建筑的取暖及其文化[J].中央民族大学学报:哲学社会科学版,1999,(6):68-74.

[2]魏平安.明清皇宫火灾探究[J].中国消防,2005(07):52-53.

[3]唐黎标.明清皇宫突发的几场火灾[J].中国减灾,2005(08):48-49.

[4]纪宗猛.明代火政制度研究[D].华东政法大学.2013.

[5]周乾.紫禁城古建筑防雷的传统方法[J].工业建筑,2019,49(05):197-200.

[6]黄燕虹,齐飞.对故宫古建筑预防雷电的保护与思考[C].中国文物保护技术协会.中国文物保护技术协会第七次学术年会论文集.2012:391-398.

[7]纪宗猛.明代火政制度研究[D].华东政法大学.2013.

[8]晓芳.紫禁城唧筒处[J].北京档案,2004(05):50-51.

作者简介:赵亚男,女,汉族,现任职于故宫博物院消防处,工程师,主要研究方向:古建筑消防安全风险点统计与分析。