互助资金政策对贫困村劳动力流动的影响

2021-04-27汪三贵孙俊娜

汪三贵 孙俊娜

摘要 促进贫困地区农村劳动力向外流动是提高农民收入、缩小城乡差距的关键。在农村劳动力尤其是贫困劳动力外流增速放缓的背景下,文章从信贷约束缓解的视角出发,基于5省10县互助资金监测的准实验研究项目,借助双重差分(DID)模型,利用1 059个微观农户的三期面板数据,从家庭层面考察了互助资金政策对贫困村劳动力流动的影响,并从缓解流动性约束、资本替代劳动和提供隐性担保三个角度对作用机制进行了分析和检验。研究结果表明:①互助资金政策的实施对贫困村劳动力外流具有显著的促进作用。安慰剂检验和稳健性检验进一步加强了研究结论的可靠性。②缓解农户的流动性约束是互助资金促进贫困村劳动力外流的路径之一,通过向农户提供借款,使农户尤其是贫困农户获得了满足迁移成本的金融资源,从而促进了向外流动。③资本替代劳动的机制作用并不明显,这可能与互助资金借款额度有限有关,无法满足农户机械化的资本需求。④为农户家庭面临的收入风险提供隐性担保也是互助资金促进贫困村劳动力外流的路径之一,通过为农户提供资金融通渠道,确保农户即使在外流失败的情况下能够通过向互助资金借贷平滑消费和缓解风险冲击。研究结论为探索农村金融供给能否成为进一步促进剩余贫困劳动力转移的契机提供了有理论价值和可操作的视角,未来应继续坚持农村金融改革的步伐,加快金融产品和金融工具创新,不断提高贫困农户的信贷可得性和可持续性收益。

关键词 互助资金;劳动力流动;准实验研究

中图分类号 F832.0 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2021)02-0140-13

DOI:10.12062/cpre.20200922

城乡劳动力流动是劳动资源优化配置的必然结果。改革开放以来,伴随着工业化和城镇化的推进,我国农村剩余劳动力开始大规模向城镇转移,为城镇工业部门提供了丰富的劳动力,有力地推动了经济社会的发展,也提高了农村人口的收入水平[1-2]。然而,近年来农村劳动力外流规模虽然在不断扩大,但净增加量却趋于下降[3] (图1),劳动力转移增速放缓。根据国家统计局数据,2018年我国第一产业从业人口占全部就业人口的比重为26.1%,第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.2%,这意味着,与发达国家相比,现阶段我国农村劳动力资源仍然过剩,农业部门人均产值和农民收入水平远低于其他部门。在农村劳动力转移增速放缓的背景下,仍有许多农村剩余劳动力尤其是贫困劳动力转移不够[4],滞留农村,导致劳动力资源浪费、农业生产效率低下、城乡居民收入差距进一步扩大。已有研究指出,要缩小城乡收入差距,就要进一步转移农业剩余人口,促进农民增收[5]。因此,探索可能促进农村劳动力向外流动的因素具有重要的现实意义,有利于为进一步转移农村剩余劳动力尤其是贫困劳动力提供理论依据。

在我国农村,尤其是贫困地区农村,农民的收入来源主要靠种养殖业和外出务工,而这两种活动都可能受到金融资源的约束(如购买农业投入品、外出务工成本等)。但中国农村金融市场发展缓慢,长期面临着内源性信贷供给不足和外源性商业信贷配给的两难困境[6],因此,在信息不对称的情况下,缺乏抵押品的农户尤其是贫困农户面临着严重的信贷约束[7]。可支配资金不足、资金融通渠道匮乏严重制约着贫困地区农户的增收和脱贫解困。在农户的两种主要创收活动中,已有研究表明,信贷供给有效地促进了农户的农业收入水平、提高了农业劳动生产率和农业全要素生产率[8-11],但鲜有围绕农村信贷供给对农户另一种主要创收活动——劳动力流动的相关研究。基于此,本文利用中国农村金融供给的一种重要创新形式——贫困村互助资金政策,在准实验研究的支持下,从家庭层面探讨信贷供给对贫困村劳动力流动的影响,以探索农村金融供给能否成为进一步促进农村劳动力尤其是贫困劳动力向外流动的契机。

1 政策介绍与文献综述

1.1 政策介绍

我国农村金融发展缓慢,但各部门不断进行农村金融体制改革与探索创新,增加农户信贷供给。但根据相关调查数据,全国只有27%的农户能够获得正规渠道的贷款,并且在有融资需求的农户中,仍有超过40%无法获得正规信贷支持[12]。由于农村正规金融的巨大交易成本,2006 年,财政部和当时的国务院扶贫办探索出一种农村非正规金融供给模式,借鉴孟加拉国乡村银行模式在14个省(自治区、直辖市)的28个贫困县开始试点贫困村互助资金政策。互助资金实质为一种小额信贷组织,以财政安排到贫困村的专项扶贫资金、村民自愿按一定比例缴纳的互助金和无任何附加条件的社会捐赠资金为基础成立互助资金社[13],通过设立理事会和监事会管理资金使用,对借款额度、使用期限、占用费率和还款方式等内容进行规定。互助资金社以互助小组联保形式向村内有融资需求的农户尤其是贫困农户提供无抵押的有息借款,支持其用于农业生产、私营活动、外出务工等创收活动。各贫困村互助资金项目的实施范围仅限于村庄内部,不对村庄外开放,村庄内的常住农户均可以通过缴纳一定比例的自付资金入社, 且入股自由、退股自愿,通过互助小组联保,入社农户均可以向互助资金社申请贷款,降低了农户的融资成本与门槛,拓宽了融资渠道,缓解了信贷约束,真正做到了民有、民用、民管、民享,周转使用、滚动发展,互助小组联保形式借助农村熟人社会特征也降低了违约风险[14]。

1.2 文献综述

经典人口流动理论中,Lewis[15]提出现代工业部门以不变的工资率从传统农业部门吸收边际生产率为零的剩余劳动力,直到吸收完毕,工资率上升,出现“刘易斯拐点”。Todaro[16]认为劳动力流动决策取决于劳动力对预期收入的估计,这依赖于城乡预期收入差距和获得就业机会的概率。许多学者基于上述理论解释了中国劳动力流动的原因,基本上认同了较高的工资率或城乡收入差距是吸引农村劳动力流动的最主要因素[17-20];但也有学者对这一结论持怀疑态度,因为按照这个逻辑,越是贫困的地区应该越具有迁移动力,故而应该有更多的贫困农户流出[17],而不是大量贫困劳动力滞留农村。有研究也指出,農村劳动力转移最多的既不是最贫困的地区,也不是最贫困的农户[21]。这些研究表明即使在城市预期收入更高的情况下,部分农村劳动力尤其是贫困劳动力仍然留在农村,说明其向外流动的动机不仅仅是城乡收入差距,还存在其他影响贫困劳动力流动的因素。

现有阻碍农村劳动力尤其是贫困劳动力流动的相关研究主要有三种观点:一是人力资本和社会资本禀赋特征。理论研究和经验研究都表明,人力资本水平高的劳动力更容易找到工作而实现迁移[22-24],农村贫困劳动力人力资本积累不足,难以满足非农就业市场对劳动力素质的要求而阻碍其外流;社会资本是农户获取务工信息的主要渠道,能够提高外出就业成功的概率,对劳动力流动影响非常显著[25-27],那些滞留农村的贫困劳动力可能受社会资本水平限制,缺乏必要的信息获取渠道。二是外出务工成本制约。由于劳动力流动需要一定的迁移成本,农村劳动力尤其是贫困劳动力由于可支配资金不足与资金融通渠道匮乏无法支付较高的外出务工成本而滞留农村[28-33],这些研究从流动性约束角度解释了贫困劳动力的外流阻力。三是外出务工的不确定性风险。虽然新迁移经济理论认为农村劳动力流动被看作是获取收入来源和分散风险的一个有吸引力的渠道[34],但农村劳动力流动本身是一个充满风险和不确定性的过程[35],由于人力资本水平相对较低,农村劳动力容易面临就业排斥等问题[36-37]。因此,在信贷受到约束的情况下,尽管外出务工的预期收入很高,但由于收入的不确定性,风险厌恶的低收入农户可能选择不外出,因为一旦外出务工失败,家庭容易陷入消费风险[38-40]。由此可见,无论是外出务工成本制约还是受不确定性风险制约,农村劳动力的流动都与信贷的可获得性存在较大关系,一旦有了资金获取渠道,贫困劳动力就可以获得支付外出务工成本的资金,也可以应对外出务工的不确定性风险可能带来的消费风险。

当前关于信贷可获得性与农村劳动力流动的研究比较少,仅有少数研究从宏观层面证实了农村金融发展对劳动力流动的促进作用[41-42] ,也有少数文献从微观层面得出金融可得性对农户从事非农就业的正向促进作用[43],但上述研究均缺乏对作用机制的探讨,或由于仅采用截面数据使得因果效应的科学性有待商榷,以上不足为本文提供了探索空间。互助资金作为农村信贷供给的一种重要创新形式,是否会对农村劳动力流动产生影响以及通过何种途径产生影响,需要理论与实证的共同检验。基于此,本文可能有以下贡献:一是基于理论分析和准实验研究获得的微观数据,从家庭层面探讨互助资金政策与贫困村劳动力流动之间的关系,丰富相关研究的文献基础;二是基于准实验的研究过程和双重差分模型的研究设计有效控制其他趋势性因素的影响以及处理组和对照组实验前的差异,从而保证政策冲击的外生性,确保获得更为准确的因果效应;三是利用微观农户数据进一步分析了互助资金政策影响农村劳动力流动的微观机制,弥补了当前相关研究的不足。

2 理论分析与研究假设

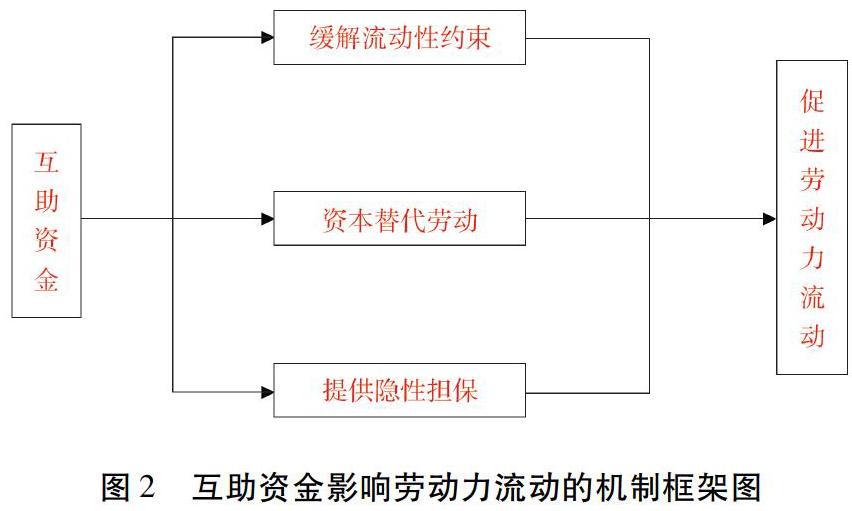

我国农村地区正规金融供给与需求存在着严重的不对称格局,资金供给严重不足,农户融资难度大。互助资金作为一种非正规的信贷供给服务政策为面临信贷约束的农户尤其是贫困农户提供了资金融通渠道,理论上可以通过改变农户的可支配或预期支配资金水平影响家庭劳动力的流动决策。具体而言,互助资金主要可以通过以下机制影响家庭劳动力流动(图2)。

第一,互助资金能够缓解农户的流动性约束促进农村劳动力流动。在中国,由于经济社会发展水平差异,农村劳动力通常从相对贫穷落后的中西部地区流向发达的东部沿海地区,因此外出务工成本可能很高,导致许多农村劳动力尤其是贫困家庭的劳动力由于缺乏必要的金融资本而无法外出,滞留农村。互助资金作为一种信贷供给服务,通过向贫困村内条件较差且有融资需求的农户提供借款,可以缓解其流动性约束,满足外出务工成本的融资需求,并且互助资金的占用费率一般高于银行贷款利率,信贷约束宽松的农户通常不会从互助资金借款,因此其具有自动瞄准真正面临流动性约束的农户,从而促进农村劳动力向城镇非农部门流动。

第二,互助资金能够通过资本替代劳动促进农村劳动力流动。已有研究指出,农业技术变迁越来越倾向于劳动节约型[44],农业机械化既能减轻劳动强度,又能提高农业生产效率,形成资本对农业劳动力的直接替代,具有促进劳动力流动的功效[45-47]。但农业机械化需要满足一定的生产性资本投入,很多农户尤其是贫困农户在进行农业投资时缺乏足够的可支配资金水平,并且由于我国农村信贷市场发育不健全,难以满足农户的融资需求,进一步限制了其资本投入[48-49],从而只能将更多劳动力束缚在土地之上,造成农业生产效率低下和劳动力资源的浪费。互助资金为农户提供了资金融通渠道,通过向农户提供贷款有利于提高农户的农业资本投入水平,实现资本对劳动力的替代,将劳动力从土地上解放出来,流向收入水平更高的非农就业部门。

第三,互助资金能够为农户面临的不确定性风险提供隐性担保促进劳动力流动。如前所述,农村劳动力的流动是一个充满风险和不确定性的过程。对于风险厌恶者来说,通常宁愿接受一个确定的较低的收入水平,也不愿接受一个更高的但含有不确定性的预期收入[50],尤其是那些本身在收入、教育、医疗等方面面临着不确定性的家庭,一旦在城镇没有实现稳定就业回流农村,对整个家庭成本付出的代价是巨大的,尤其在信贷约束比较严重的农村地区,一旦风险发生,无法获得资金来源,收入的波动极易导致家庭陷入消费风险[51]。因此,很多农户尤其是贫困农户选择不外出务工,而是从事熟练程度更高的农业生产,以获得一个相对低下但确定性的收入水平。外出务工收入的不确定性以及可能面临的消费风险一定程度上阻碍了农村劳动力外流。互助资金政策的实施为农户提供了资金融通渠道,即为本身面临着不确定性的家庭提供了隐性担保,即使劳动力外出就业失败回流农村,家庭收入有波动的情况下也可以通过向互助资金借贷帮助家庭平滑消费和缓解风险冲击[52]。因此,互助資金通过隐性保险机制减少了劳动力外流的后顾之忧,有利于促使劳动力从事预期收入更高的非农就业。

根据以上分析,本文提出以下假设。

H1:互助资金政策对贫困村劳动力流动具有正向促进作用。

H2:互助资金促进贫困村劳动力流动的作用机制为:缓解流动性约束、资本替代劳动、提供隐性担保。

3 数据来源与研究设计

3.1 数据来源

本文数据来自原国务院扶贫办与中国人民大学于2010年、2012年和2014年合作开展的贫困村互助资金监测项目,该项目的实施过程遵循严格的准实验研究。在项目开展前,基于地区平衡原则和贫困分布状况,课题组协商选定山东、河南、湖南、四川和甘肃5省进行互助资金准实验研究。在项目省推荐和课题组评估的基础上,每省选择2个项目县各5个贫困村作为备选村,课题组随机选取其中3个贫困村为项目村,开展互助资金项目,2个贫困村为对照村,不开展互助资金项目,共计30个项目村和20个对照村。

本文数据获取过程具体如下:2010年,在各地互助资金项目开展之前,课题组对各贫困村进行了基线调查,即准实验的事前测量。在样本农户选取上,通过分层等距抽样的方法确定,每村抽取30户,共计1 500户(具体抽样方法可见杨龙和张伟宾[11])。基线调查内容由村庄问卷和农户问卷两部分构成,村庄问卷主要调查上一年度村庄的基本情况(人口、劳动力、土地等)、基础设施和公共服务情况以及村级治理情况等方面;农户问卷主要调查上一年度家庭的人口特征、基础设施和公共服务享有情况、农业生产情况、务工情况、借贷情况以及收入、消费和资产情况等内容。基线调查共计获得村庄问卷50份,农户问卷1 500份。

基线调查结束后,大多数选定项目村顺利成立互助资金社并开始放款工作,但其中一个项目村由于各种原因最终未能顺利开展,转为对照村,故2012年课题组进行第一轮追踪调查时,项目村为29个,对照村为21个。调查内容在基期调查的基础上,增加了项目村互助资金开展及使用等相关内容,调查对象为所有基期调查农户,最终追踪成功1 349户。

2014年,课题组开展了第二轮追踪调查。本来原则上要求在项目监测期内,选定的项目村必须实施互助资金项目,对照村不得开展。但由于事前并未明确项目监测期限范围,本轮追踪调查时有10个对照村在上一轮追踪调查结束后也成立了互助资金社进行信贷供给,而1个项目村则被撤销了项目村资格,后未再实施。故2014年进行追踪调查时,项目村变为38个,对照村为12个。调查内容与上一轮追踪调查保持一致,调查对象仍为所有基期调查农户,最终追踪成功1 323户。

综合三期样本数据,两轮调查均追踪到的基期农户数量为1 213户。由于本文主要研究互助资金对贫困村劳动力流动的影响,根据研究需求,本文将基线调查时家中没有劳动力以及追踪调查时由于分家、出嫁、死亡等原因导致家中没有劳动力的样本户进行剔除,并剔除了2012年后被取消资格的项目村样本。此外,剔除了个别缺少关键变量和数据质量不合格的样本户。经过以上处理,本文最终得到5省10县1 059户农户的三期平衡面板数据。样本户具体分布情况见表1。

在劳动力流动情况上,本文根据以往研究经验,采用劳动力外出务工情况进行衡量。本文采用国家统计局相关统计口径,劳动力外出务工是指到本乡镇以外从事生产劳动的情况,并根据问卷中相关问题设置,将全年内外出务工时间≥10天视为外出务工时间下限。表2对各调查年项目村和对照村的外出务工情况进行了统计,可以看出,项目村外出务工户数比例逐年增加,而对照村有下降趋势。由此可以看出,互助资金项目的开展与贫困村劳动力的流动具有正相关关系,但因果关系是否成立,仍需通过计量模型进一步验证。

3.2 双重差分模型设定

为了评估互助资金政策对贫困村劳动力流动的影响

效果,本文采用政策评估中常用的双重差分(differences-in-differences,DID)方法。使用雙重差分方法需要满足两个前提条件假设:一是处理组和对照组要满足共同趋势假设以保证分组随机和事件随机,二是要满足个体处理稳定性假设(the stable unit treatment value assumption,SUTVA)以保证处理组接受干预的水平一致且对对照组无溢出效应[53]。本文互助资金监测项目的准实验过程在每个县选取的5个村均为贫困村,有利于保证村级发展情况相似,每个县内均安排了项目村和对照村也有利于满足共同趋势假设,同时县内随机指定项目村和对照村保证了互助资金政策冲击的外生性。此外,各地互助资金政策项目在组织形式、运行规则等方面基本相似有利于保证项目村接受政策干预的力度接近,且封闭于村内开展、不对外村开放的实施原则保证了互助资金项目不存在对对照村的溢出效应,因此该项目的准实验过程天然满足SUTVA假设。由于本文的互助资金项目在各地开始实施的时间不一致,因此借鉴了Beck 等[54]对开始实施时间不一致的政策效果评估所采用的渐进性双重差分方法,构建模型如下:

式(1)中,i表示农户,j表示村庄(j=1,2,…,49),t表示年份(t=2010,2012,2014)。yijt为被解释变量,表示j村i农户家中在t年劳动力流动情况,若家中有人外出务工取值为1,否则取值为0。treatjt为核心解释变量,表示j村在t年是否开展互助资金项目,若是取值为1,否则取值为0。估计系数β1即是本文关注的处理效应,即互助资金政策对贫困村劳动力流动的影响,若为正向且显著,则表示实施互助资金项目促进了贫困村劳动力向外流动,若为负向且显著,则表示互助资金项目抑制了贫困村劳动力外出务工。Z′是一系列控制变量,包括户主个体特征、家庭禀赋特征、所在村庄特征等可能影响农户家庭劳动力流动的因素;ηt和λi分别表示时间固定效应和农户个体固定效应,εijt为误差项。

3.3 变量选取与描述统计

3.3.1 被解释变量

本文核心被解释变量是贫困村劳动力流动情况。基于数据可得性和借鉴已有研究[55],本文选取“家中是否有劳动力外出务工”作为代理变量衡量劳动力流动情况。此外,借鉴陈媛媛和傅伟[56]对劳动力流动的衡量,本文又采用“家中劳动力平均外出务工时间”作为代理变量进行稳健性检验。由于对外出务工时间的测量容易受一些不可控因素(如主观记忆偏差等)的影响而导致测量结果偏误[57],因此本文以“家中是否有劳动力外出务工”为核心被解释变量,“劳动力平均外出务工时间”为辅助检验的被解释变量。

4.2.3 稳健性检验

尽管基准回归尽可能地控制了其他影响农村劳动力流动的潜在因素,但仍可能存在一些不可观测因素影响估计结果的可靠性。因此,为了进一步检验基准回归结果的稳健性,得到较为准确的政策效应,本文通过替换核心被解释变量的方法再次进行稳健性检验。借鉴相关研究,本文采用“家中劳动力平均外出务工时间”替换“家中是否有劳动力外出务工”来衡量劳动力流动情况。表5第(6)列和第(7)列分别给出了控制其他因素前后的回归结果。结果显示,核心解释变量的回归系数均显著为正,表明互助资金项目的开展增加了贫困村劳动力平均外出务工时间,再次验证了基准回归结果的结论,即互助资金项目对贫困村劳动力向外流动的促进作用是显著的。此外,控制变量的估计结果与基准回归结果也较为一致,说明基准回归结果是基本稳健的。

5 机制检验与异质性分析

根据前文的分析,互助资金政策的实施确实能够显著促进贫困村劳动力的向外流动,那是通过什么机制产生影响的呢?接下来,本文将进一步分析互助资金项目对贫困村劳动力流动影响的作用机制。根据理论分析,本文分别选取缓解流动性约束、资本替代劳动力和提供隐性担保作为互助资金可能影响贫困村劳动力流动的三种微观机制,并依次进行检验。

5.1 缓解流动性约束

为了验证互助资金政策是否通过缓解农户的流动性约束而促进劳动力流动,本文将同时考虑影响农户流动性约束情况的两个因素,即可支配财富水平和信贷约束情况。基于数据可得性,本文采用现行农村贫困标准下(每人每年2 300元,2010年不变价。考虑到通货膨胀,为使研究更加科学合理,本文利用农村居民消费价格指数对基期贫困标准进行了相应调整)“基期是否为贫困户”作为农户家庭可支配财富水平的代理变量,通常来讲,相比非贫困户,贫困户家庭的可支配财富水平更低,从而意味着面临的流动性约束更强。表6第(1)列为在模型(1)中引入“treat×贫困户”交互变量,回归结果显示,交互项系数在1%的统计水平上显著为正,说明相比于非贫困户,互助资金对贫困户家庭劳动力向外流动的促进作用更明显,也就是说,互助资金的开展成为提高农户尤其是贫困农户可支配财富水平的重要来源,缓解了贫困农户的流动性约束,满足了外出务工成本,进而促进劳动力向外流动。在信贷约束方面,本文根据农户调查问卷中的问题“根据你家现在的条件,能否从信用社或其他金融机构借到钱”和“若你家现在遇到急事需要钱,能否从私人或其他非金融机构借到钱”将农户基期面临的信贷约束环境分为信贷约束宽松(能从至少一种情况借到钱)和信贷约束紧张(两种情况均借不到钱)两种情况,并分别赋值0和1,通常来讲,信贷约束紧张的农户面临着更强的流动性约束。在模型(1)中引入“treat×信贷约束紧张”交互变量的回归结果如表6第(2)列所示,可以看出,交互项系数在5%的统计水平上显著为正,说明相比于信贷环境宽松的农户,互助资金对信贷环境紧张的农户家庭劳动力外流具有更明显的促进作用,也就是说,互助资金的开展有效缓解了农户的信贷约束情况,农户面临的信贷环境更为宽松,流动性约束得到缓解,从而有利于促进劳动力向外流动。根据理论分析和上述回归结果,本文可以得出互助资金能够通过缓解农户的流动性约束促进劳动力流动。

5.2 资本替代劳动

农业技术变迁越来越倾向于劳动节约型。根据理论分析,互助资金政策可以通过资本投入对农业劳动力进行替代进而促进剩余劳动力向外流动。农业机械化是资本替代劳动力的一种重要表现形式[62],因此,基于数据可得性,本文采用雇佣机械支出和生产经营性资产价值作为农业资本投入的衡量。通过将模型(1)中的被解释变量分别替换为“雇佣机械支出”和“生产经营性资产价值对数”来检验互助资金对农业资本投入的影响,从而间接检验互助资金影响劳动力流动的机制。表7给出了估计结果,可以发现,雇佣机械支出对treat的回归系数为正,说明互助资金增加了农户农业机械的使用,而生产经营性资产价值有所降低,这一方面与资产折旧有关,另一方面与农户新增生产经营性资产较少有关。treat的系数均不显著,说明互助资金的开展对农户机械投入的影响不明显,通过资本替代劳动影响劳动力流动的机制并未得到验证。可能的解释是,互助资金虽然为农户提供了融资渠道,但农户可以从互助资金社借贷的资金额度有限,根据收集数据显示,农户可贷款金额一般不超过5 000元,使用周期半年到一年不等,除购买种子、化肥外,难以满足机械化的资金需求,对提高农户的机械投入水平有限,因此对农业劳动力的替代作用不明显。

5.3 提供隐性担保

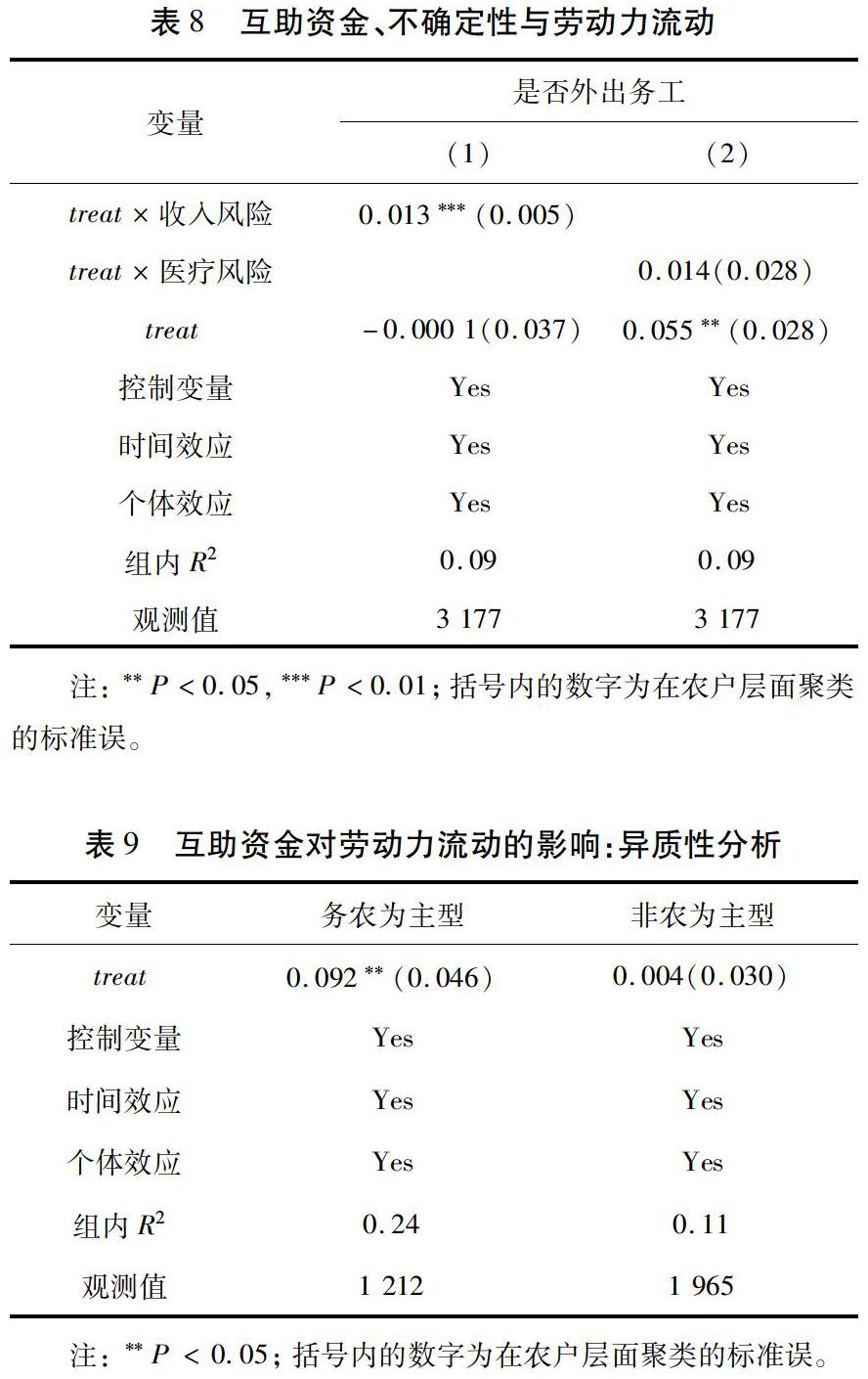

本文认为,农村劳动力的流动决策应考虑家庭为应对不确定性而做出的选择。根据前文理论分析,在信贷受到约束的情况下,即使预期收入很高,但由于收入的不确定性,人们可能选择不外出務工,尤其是那些本身面临着不确定性的家庭。而互助资金的实施为农户提供了隐性担保,即使家庭劳动力外出务工失败,也可以通过向互助资金借贷帮助家庭平滑消费和缓解风险冲击,从而有利于促进劳动力流动。根据这种隐性担保机制的逻辑,随着农户面临不确定性的增加,劳动力外流的概率应该提高。而在农村居民中,收入风险和医疗风险是其面临的主要不确定性因素,故本文主要考虑这两种风险。借鉴沈坤荣和谢勇[63]的做法,本文以基期家庭人均纯收入为被解释变量,以家庭成员的平均年龄、平均受教育程度、就业比例、家庭承包地数量、经营收入情况以及户主的性别、政治身份以及省级固定效应等为解释变量进行OLS回归得到残差值,并以残差值表征收入不确定性,残差值越大,说明家庭面临的收入风险越大。借鉴尹志超等[35]的做法,以基期家庭65岁以上老年人数表征面临的医疗不确定性。家庭老人数量越多,面临的医疗风险可能越大。在模型(1)中分别引入“treat×收入风险”交互项和“treat×医疗风险”交互项的回归结果见表8第(1)列和第(2)列,可以看到,互助资金与收入风险交互项系数在1%的水平上显著为正,说明与面临收入风险低的农户家庭相比,互助资金对面临收入风险高的家庭劳动力流动的促进作用更明显,互助资金项目的实施确实发挥了隐性担保作用;互助资金与医疗风险交互项系数也为正,说明互助资金对面临医疗风险高的家庭劳动力流动的促进作用更明显,但这一影响缺乏统计意义上的显著性,说明互助资金的隐性担保作用在应对收入风险冲击上更为明显。

5.4 异质性分析

农户之间存在显著的特征差异,当互助资金政策实施后,对劳动力流动的影响可能在不同特征的农户中存在异质性。根据前文所述,我国农村尤其是贫困地区农村仍然存在剩余劳动力,滞留于土地之上从事农业生产。于是,本文从异质性角度看互助资金是否有助于农户脱离土地,向外流动。根据农户基期生计活动中农业收入占家庭总收入的比重将农户分为务农为主型和非农为主型两类,其中前者农业收入占比超过50%。将两个子样本数据分别代入模型(1)进行回归检验,结果如表9所示。可以看出,互助资金政策的实施在5%的统计水平上显著促进了基期以务农为主的农户家庭劳动力的外流,而对基期主要从事非农就业的农户家庭劳动力流动的影响不明显,说明互助资金确实有助于农村剩余劳动力脱离土地束缚,实现向外流动。

6 结论与启示

促进农村劳动力转移就业、缩小城乡差距、推动城乡融合发展是我国实现第二个百年奋斗目标的重要内容之一。但近年来我国农村劳动力外流增速放缓,许多劳动力尤其是贫困劳动力仍然滞留农村。在此背景下,本文从信贷约束缓解的视角出发,基于5省10县互助资金监测的准实验研究项目,采用双重差分模型,利用1 059个微观农户的三期面板数据,从家庭层面研究了互助资金政策对贫困村劳动力流动的影响。研究结果显示,互助资金政策的实施对贫困村劳动力外流具有显著促进作用。这一结果表明,互助资金作为农村信贷供给服务的一种创新形式,对劳动力流动产生了重要影响,对于探索农村金融供给成为进一步促进剩余劳动力尤其是贫困劳动力流动的契机具有重要意义。通过进一步分析互助资金影响劳动力流动的作用机制发现,互助资金主要通过缓解农户家庭的流动性约束、为农户家庭面临的不确定性提供隐性担保两个渠道促进劳动力外流,而由于借贷额度限制等原因,通过增加农业资本投入替代劳动的机制并未通过检验。

基于上述结论,本文得到如下启示:随着农业产业向专业化和规模化方向发展,促进就业转移将是贫困农户和低收入户的主要创收渠道。如何促进农村劳动力尤其是贫困劳动力转移,本文的研究结论从信贷供给服务角度给出了一种方向。可以看出,农村金融供给服务不仅提高了贫困农户的信贷可得性,还在一定程度上促进了转移就业目标的实现。因此,未来要继续坚持农村金融改革的步伐,不断探索多元化的农村金融产品和金融工具创新,弥补农村正规金融发展缓慢导致的信贷约束问题。并且要结合農户的实际需求,在风险可控的前提下灵活制定相关政策,比如根据本文研究,互助资金政策囿于借贷额度限制,无法满足农户的机械化资本需求,实现资本对劳动力的替代,未来可通过设置合理的风控机制适当提高互助资金的借款额度,延长借款期限等,尽可能满足农户更高水平的资金需求。此外,缺乏可持续性一直是农村金融服务存在的主要问题之一,未来应注重农村金融服务政策的顶层设计,既能保证贷出资金的安全性,又能确保农户获得可持续性的金融服务,从而从中获得可持续的收益。

参考文献

[1]韩长赋.关于农民工问题的几点认识和思考[J].求是, 2006(9): 29-30,38.

[2]蔡昉.破解农村剩余劳动力之谜[J].中国人口科学, 2007(2): 2-7,95.

[3]李周.农民流动:70年历史变迁与未来30年展望[J].中国农村观察, 2019(5): 2-16.

[4]MENG X. Chinas labour market tensions and future urbanisation challenges[M]// SONG L G, GARNAUT R, CAI F. Deepening reform for Chinas long-term growth and development, term growth and development. Canverra: The Australian National University E-Press, 2014.

[5]向晶,钟甫宁.农村人口转移、工业化和城镇化[J].农业经济问题, 2018(12): 51-56.

[6]王瑜,殷浩栋,汪三贵.破解农村金融两难困境与二元逻辑:扶贫互助资金“正规金融村社化”机制分析[J].贵州社会科学, 2019(8): 108-115.

[7]刘西川,金铃,程恩江.推进农村金融改革 扩展穷人信贷市场:中国非政府小额信贷和农村金融国际研讨会综述[J].中国农村经济, 2006(8): 74-78.

[8]肖干,徐鲲.农村金融发展对农业科技进步贡献率的影响:基于省级动态面板数据模型的实证研究[J].农业技术经济, 2012(8): 87-95.

[9 ]尹雷,沈毅.农村金融发展对中国农业全要素生产率的影响:是技术进步还是技术效率:基于省级动态面板数据的GMM估计[J].财贸研究, 2014, 25(2): 32-40.

[10]李志阳,刘振中.信贷获得、信贷约束与农户收入效应:基于PSM方法的分析[J].兰州学刊, 2019(8): 146-157.

[11]杨龙,张伟宾.基于准实验研究的互助资金益贫效果分析[J].中国农村经济,2015(7):82-92.

[12]杜晓山.当前农村金融存在四大问题[N/OL].北京:人民政协报, 2010-11-02[2020-03-18]. http://www.rmzxb.com.cn/jrmzxbwsj/jjsh/cjzx/t20101104_351734.htm.

[13]陈立辉,杨奇明,刘西川,等.村级发展互助资金组织治理:问题类型、制度特点及其有效性[J].管理世界, 2015(11): 106-118.

[14]汪三贵,孙俊娜,王琼.如何提高金融扶贫质量:基于贫困村互助资金收入效应的经验研究[J].宏观质量研究, 2020, 8(6): 16-27.

[15]LEWIS W A. Economic development with unlimited supplies of labour[J]. The Manchester School, 1954, 22(2): 139-191.

[16]TODARO M P. A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries[J].American economic review, 1969, 59 (1): 138-148.

[17]蔡昉.劳动力迁移的两个过程及其制度障碍[J].社会学研究, 2001(4): 44-51.

[18]程名望,史清华,徐剑侠.中国农村劳动力转移动因与障碍的一种解释[J].经济研究, 2006(4): 68-78.

[19]黄国华.农村劳动力转移与城乡收入差距的因应:来自全国29个省市的经验数据[J].北京理工大学学报(社会科学版), 2010, 12(2): 71-77.

[20]范晓非,王千,高铁梅.预期城乡收入差距及其对我国农村劳动力转移的影响[J].数量经济技术经济研究, 2013, 30(7): 20-35.

[21]DU Y. Rural labor migration in contemporary China: an analysis of its features and the macro context[C]// WEST L A, ZHAO Y. Rural labor flows in China. Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, 2000: 67-100.

[22]盛来运.中国农村劳动力外出的影响因素分析[J].中国农村观察, 2007(3): 2-15,80.

[23]陈浩.人力资本与农村劳动力非农就业问题研究[D].南京:南京农业大学, 2007: 79-141.

[24]苗瑞卿,戎建,郑淑华.农村劳动力转移的速度与数量影响因素分析[J].中国农村观察, 2004(2): 39-45,81.

[25]郭東杰.论人力资本、社会资本对农村剩余劳动力转移的影响[J].江西社会科学, 2009(5): 205-209.

[26]闫逢柱.社会资本与农村剩余劳动力转移问题研究[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版), 2006(2): 16-18.

[27]庞丽华.多层次分析方法在人口迁移研究中的应用:省际劳动力迁移的多层次分析[J].中国农村观察, 2001(2): 11-17.

[28]温涛,冉光和,王煜宇,等.农村劳动力有序转移的金融约束与金融支持[J].财经理论与实践, 2004(2): 17-21.

[29]罗明忠.农村劳动力转移中的金融约束及其突破[J].南方金融, 2008(3): 46-48.

[30]MARCHAL L, NAIDITCH C. How borrowing constraints hinder migration: theoretical insights from a random utility maximization model[J]. Scandinavian journal of economics, 2020, 122(2): 732-761.

[31]欧阳峣,张杰飞.发展中大国农村剩余劳动力转移动因:一个理论模型及来自中国的经验证据[J].中国农村经济, 2010(9): 4-16.

[32]ANGELUCCI M. Migration and financial constraints: evidence from Mexico[J]. The review of economics and statistics, 2015, 97(1): 224–228.

[33]DUSTMANN C, OKATENKO A. Out-migration, wealth constraints, and the quality of local amenities[J]. Journal of development economics, 2014, 110: 52-63.

[34]STARK O, LEVHARI D. On migration and risk in LDCs[J]. Economic development and cultural change, 1982, 31(1): 191-196.

[35]尹志超,刘泰星,张诚.农村劳动力流动对家庭储蓄率的影响[J].中国工业经济, 2020(1): 24-42.

[36]ZHAO Y.Causes and consequences of return migration: recent evidence from China[J].Journal of comparative economics, 2002, 30(2): 376-394.

[37]伍振军,郑力文,崔传义,等.中国农村劳动力返乡:基于人力资本回报的理论和实证分析[J].经济理论与经济管理, 2011(11): 100-108.

[38]KARLAN D, OSEI R, OSEI-AKOTO I, et al. Agricultural decisions after relaxing credit and risk constraints[J]. The quarterly journal of economics, 2014, 129(2): 597-652.

[39]GOLDBACH C, SCHLlTER A. Risk aversion, time preferences, and out-migration: experimental evidence from Ghana and Indonesia[J]. Journal of economic behavior & organization, 2018, 150: 132-148.

[40]AKGC M, LIU X F, TANI M, et al. Risk attitudes and migration[J].China economic review, 2016, 37: 166-176.

[41]李宝值,熊秀兰.农村金融发展对农村劳动力流动的影响:基于VAR的实证分析[J].浙江金融, 2012(7): 27-29.

[42]赵奇.金融发展水平与劳动力流动的关系研究:基于统计数据的经验检验[J].商业时代, 2013(9): 21-24.

[43]肖龙铎,张兵.金融可得性、非农就业与农民收入:基于CHFS数据的实证研究[J].经济科学, 2017(2): 74-87.

[44]赵思诚,许庆,刘进.劳动力转移、资本深化与农地流转[J].农业技术经济, 2020(3): 4-19.

[45]周振,马庆超,孔祥智.农业机械化对农村劳动力转移贡献的量化研究[J].农业技术经济, 2016(2): 52-62.

[46]李谷成,李烨阳,周晓时.农业机械化、劳动力转移与农民收入增长:孰因孰果?[J].中国农村经济, 2018(11): 112-127.

[47]WANG X, YAMAUCHI F, HUANG J. Rising wages, mechanization, and the substitution between capital and labor: evidence from small scale farm system in China[J]. Agricultural economics, 2016, 47(3): 309-317.

[48]刘西川,程恩江.贫困地区农户的正规信贷约束:基于配给机制的经验考察[J].中国农村经济, 2009(6): 37-50.

[49]章元,吴伟平,潘慧.劳动力转移、信贷约束与规模经营:粮食主产区与非主产区的比较研究[J].农业技术经济, 2017(10): 4-13.

[50]赵燕.新迁移经济学对研究我国农村劳动力转移问题的适用性分析[J].经济研究导刊, 2011(11): 8-10,25.

[51]马小勇,白永秀.中国农户的收入风险应对机制与消费波动:来自陕西的经验证据[J].经济学(季刊), 2009, 8(4): 1221-1238.

[52]楚克本,刘大勇,段文斌.健康冲击下农村家庭平滑消费的机制:兼论外部保障与家庭自我保障的关系[J].南开经济研究, 2018(2): 39-55.

[53]ARMSTRONG C S, KEPLER J D. Theory, research design assumptions, and causal inferences[J]. Journal of accounting and economics, 2018, 66(2/3): 366-373.

[54]BECK T, LEVINE R, LEVKOV A. Big bad banks the winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. The journal of finance, 2010, 65(5): 1637-1667.

[55]石智雷,楊云彦.家庭禀赋、家庭决策与农村迁移劳动力回流[J].社会学研究, 2012, 27(3): 157-181,245.

[56]陈媛媛,傅伟.土地承包经营权流转、劳动力流动与农业生产[J].管理世界, 2017(11): 79-93.

[57]唐林,罗小锋,黄炎忠,等.劳动力流动抑制了农户参与村域环境治理吗:基于湖北省的调查数据[J].中国农村经济, 2019(9): 88-103.

[58]程名望,盖庆恩,JIN Y H,等.人力资本积累与农户收入增长[J].经济研究, 2016, 51(1): 168-181,192.

[59]程名望,史清华,JIN Y H.农户收入水平、结构及其影响因素:基于全国农村固定观察点微观数据的实证分析[J].数量经济技术经济研究, 2014, 31(5): 3-19.

[60]范子英,彭飞.“营改增”的减税效应和分工效应:基于产业互联的视角[J].经济研究, 2017, 52(2): 82-95.

[61]阮荣平,刘爽,郑风田.新一轮收储制度改革导致玉米减产了吗:基于DID模型的分析[J].中国农村经济, 2020(1): 86-107.

[62]蔡昉.资本替代农业劳动[J].资本市场, 2016(Z5): 13.

[63]沈坤荣,谢勇.不确定性与中国城镇居民储蓄率的实证研究[J].金融研究, 2012(3): 1-13.

(责任编辑:王爱萍)