人才分类评价对科学传播职称工作的影响

2021-04-27牛桂芹

牛桂芹 王 聪

(1.中国科协培训和人才服务中心,北京 100081;2.中国科学院大学,北京 100049)

0 引言

我国职称评审工作已走过了近60年的发展历程,评价机制问题一直是改革重点之一[1]。尤其是近年来大力推进的人才分类评价改革,为新时代人才评价和职称评审指明了方向。目前,人才分类评价已经引起了学界和业界的广泛关注,但关注点基本局限于改革的核心理念,以及从宏观层面对人才分类评价指标的建构和对政策落地问题的初步讨论,鲜有从实际案例出发针对具体学科领域人才群体进行改革指示精神的实际落地应用研究,并且更多的研究对象只是局限于创新人才而忽视了科学传播领域的人才群体。

我国科学传播实践发展历史久远,但至今仍未建立起学科、专业,多年来职称制度缺失,限制了人才队伍的健康发展。科学传播是对科技创新成果的传播推广和应用,是一项交叉性极强的社会化系统工程,其从业者群体来自不同的学科(领域)和行业,专业水平参差不齐,工作性质差异较大。不同岗位对专业素质和能力要求不同,做出的贡献和取得的业绩体现形式也就不同,以“一把尺子”的评价方式势必难以达到合理选拔人才、激励人才发展目的,人才分类评价改革势在必行。我国为推动人才分类评价改革出台了一系列的政策文件,2019年人才分类评价改革进入关键期。北京市开展的科学传播专业技术人员分类评价和职称评审工作,开创了我国科学传播专业职称评价工作的先河,为人才分类评价改革指示精神的落地提供了典型的实践案例。本文将借助笔者参与人才分类评价改革的实践,采用访谈问卷调查等手段从不同层面分析人才分类评价改革对科学传播职称评审工作的深刻影响和重要意义。

1 人才分类评价改革的理念分析

2016年以来,随着科技体制改革的不断深入和人才在国家战略及国际竞争中地位的提升,我国出台了一系列有关人才分类评价改革的政策文件,并且引起了专家学者们的热议。

1.1 基于政策文本的理念分析

近年来,我国出台的有关中国人才分类评价改革的政策文件主要涉及5 个(表1)。这些文件对我国人才分类评价的改革起到了积极的指导作用,也对新时代人才评价工作提出了新的要求。

第一,破除“一刀切”,提出了“干什么、评什么”的分类评价理念。2017年《意见》倡导依据岗位特性的多样化成果评价,对艰苦偏远地区和基层一线专业技术人员以及研究属性不明显、实践性较强的工种的职称系列弱化了论文指标;2018年《三评改革意见》强化了岗位履职评价,要求有效协调人才的个人发展与单位的使命责任,实现互促相长。

第二,重点突出了“以德为先”的评价原则和标准。2016年《意见》明确指出要“突出品德、能力和业绩评价”,将“德”置于各要素的首位;2017年《意见》进一步提出“坚持德才兼备、以德为先”,要求以品德评价为前提,重点考察职业道德、科学精神和社会责任等要素,探索建立有关黑名单制度,实行 “一票否决制”;2019年《暂行规定》再次强调了职称评审的品德、能力和业绩导向。

第三,破除“四唯”,倡导建立更加科学公正的分类评价多元指标体系。实行代表性成果评价,突出成果的质量、原创性和对经济社会发展的价值意义等,更加强调了能力、业绩、实际贡献和创造性等。2018年《三评改革意见》指出,推行同行评价、国际评价和代表作评价制度,注重把标志性成果质量及贡献、学科领域活跃度和影响力、重要学术组织或期刊任职、研发成果原创性、成果转化效益、科技服务满意度等列为重要评价维度和指标。

第四,强调评价主体的多元化和评价方式的多样化、社会化、市场化。2016年《意见》提出了广泛参与的主体,指出“发挥政府、市场、专业组织、用人单位等多元评价主体作用,加快建立科学化、社会化、市场化的人才评价制度”;2017年《意见》要求丰富职称评价方式,引入市场评价和社会评价,注重发挥同行专家的作用;2018年《意见》要求依托具备条件的行业协会、专业学会、公共人才服务机构等畅通评价渠道。

表1 中国人才分类评价改革政策情况

第五,畅通渠道,打破了传统的参评人员范围。2016年《意见》要求加强高层次人才和急需紧缺人才职称直聘办法的探索,畅通社会组织和非公有制经济组织人才的职称申报评审渠道; 2018年《意见》要求打破户籍、所有制、身份、人事关系等限制,加快开发评价标准体系,实现社会组织、非公有制经济组织和新兴职业领域人才评价的公平公正,确保申报渠道畅通。

1.2 基于专家学者视角的理念分析

第一,讨论比较激烈的是关于对破“四唯”的理解和如何落地实行的问题。 “四唯”(即唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项)中的“唯论文”问题很早就引起了学界的关注,早在2001年《科学》杂志就提出了中国科技人才评价中的“唯论文”问题,并认为这已经成为了一种新的现实[2]。而这一现实带来了一系列的问题,如增加年轻科研人员的压力[3-4],引发年长科研人员的焦虑[5],诱发科研不端行为[6-7],影响创造力[8]和教育职能的发挥[9-10]等。但关注“四唯”问题,并将之与科技人才评价问题紧密联系起来的文献最早出现于2017年1月。研究观点主要集中于以下5 个方面:一是认可对科技人才评价的去“四唯”(或“五唯”)观点,期待发挥好人才评价“指挥棒”和激励作用,如李醒民[11]认为破除“四唯主义”刻不容缓;二是提出要正确理解去“四唯”的真正含义,不能单独依据这些指标进行片面评价,或者夸大甚至滥用这些指标,如翁乾明[12]指出论文、职称、学历、奖项毕竟代表着一个学者的实力,不容忽视;三是提出“破立并举”观点,要尽快建立完善科学合理的综合评价指标体系和评价机制,如范军[13]提出破除“四唯”“五唯”之后如何“立”的新问题,呼吁要切实推进同行评议制度的建立和完善;四是赞同推行代表作评价制度,强调代表性成果的质量、贡献和影响力,如蔡婷婷[14]指出代表作制度能够更加全面、客观、具体地了解人才、评价人才;五是提出要推进同行评议,提高专业化评价水平,避免过多行政干预下的评价弊端,实现多元主体的扁平化评价,如范军[13]指出只有适度的量化考核与严格的同行评议相结合才有利于人文学科建设和人才成长,熊丙奇[15]提出以专业评价替代行政评价、以专业评价引导社会评价,全社会形成合力。

第二,研究分类评价指标体系的构建。如姬养洲等[16]认为可以从行业和工作性质的角度进行分类;赵伟等[17]把科技人才分成了基础研究与应用基础研究、技术开发与应用、创新创业等不同类型,基于创新型科技人才评价冰山模型,构建了包含创新知识、技能、能力、动力以及影响力、管理能力等一级指标的不同类型的创新型科技人才评价指标体系;姚占雷等[18]在梳理科技人才评价的现状与问题的基础上,基于用户画像,构建了人才分类分级评价模型;刘颖[19]以创新为基础,建立了针对科技人才的多元人才评价体系模型;杨月坤[20]针对目前科技人才评价过程中多样性不足、主体责任缺失、社会化程度低的问题,建立了以创新评价为出发点的评价指标;罗淦等[21]建议针对地质调查领域不同层次的人才,采用不同的评价标准和评价过程。此外,还有学者关注其他组织中的人才分类评价问题,如周晓新等[22]关注了企业中的人才评价问题,以国有企业Y集团为例,强调了用人单位在人才分类评价中的积极作用,并介绍了企业建立人才分类评价体系的经验。

2 科学传播职称工作的分类评价

2019年,北京市首先开展了我国科学传播专业职称评价工作,这正是得益于我国人才分类评价改革的理念基础、政策依托和推动作用。在人才分类评价改革核心理念的指导下,北京市面向科学传播从业者和职业的特殊性以及不同的实际社会效益等特征,体现“干什么、评什么”的原则,兼顾品德和实际业绩的原则,打破传统的参评人员范围,结合代表作评审制度挑战“四唯”和“五唯”评价传统弊端,较好地体现了围绕社会效益的综合评价,破解了多年来我国科学传播领域从业人群由于涉及学科、专业门类复杂而难以评价的问题,在规范我国科学传播行业人才评价、促进从业人员职业发展等方面将发挥重要的示范和导向作用。

2.1 分类评价方法

一是分类建立考试与评审机制,注重潜力发掘与破格选拔。针对不同层级(初级、中级和高级)的科学传播职称,分类采取考试与同行评审相结合的评价方式,不仅注重同行评议(遴选同行专家学者构成专业评议组),而且注重不同角度的综合评价。建立高层次科学传播人才“破格”制度。打破传统的年限、学历、资历、次级等桎梏,针对创新能力强、成果业绩较突出的科学传播人才设置了适合不同岗位职责性质的破格申报副高级职称条件,申报人员只要满足破格条件之一即可申报,这样能够有利于选拔从业年限虽不长,但成长迅速、具有很大发展潜力的青年人才[23]。

二是以职业属性和岗位要求为基础,各有侧重地构建兼顾品德与业绩的综合评价指标体系。科学传播职称评价深入贯彻人才评价、职称制度改革精神,以品德为先,强调职业道德、敬业精神[23]。按照科学传播与普及工作实际工种的差异化情况,合理区分职业属性和岗位职责,划定科学传播研究、科学传播内容制作和科学普及推广三类人群分别建立相应的人才评价标准。以申报正高级职称为例,更加强调从事科学传播规律研究申报人的研究能力,更加强调从事科学传播内容制作申报人的专业知识及内容制作能力,更加强调科学普及推广申报人的组织策划能力和传播能力,注重其科学传播实践的社会效益[24]。

三是推行代表作制度,打破传统参评人员范围和成果范围。根据《北京市图书资料系列(科学传播)专业技术资格评价试行办法》,职称评价不仅面向传统事业单位,也面向其他组织中的科学传播人员,包括国有企业、社会组织以及非公有制经济中的科学传播从业人员。只要按照具体工作内容特点提交具有较高学术价值或者社会实际效益的代表性成果或业绩,均可获取科学公平的评价结果。代表作既可以是专业论文、主持完成并被有效应用的课题成果、决策咨询报告、政策类文件,也可以是教材教案、策划方案、项目报告、专利等多种形式[25],体现了对科学传播人才的“松绑”,依据的是“干什么、评什么”,而非传统的一刀切标准[24]。

2.2 分类评价成效

2019年10月,北京市科学传播职称评价工作正式组织了首次答辩。本研究对北京市科学传播职称评价工作进行了问卷调查。本次问卷调查的对象是完成了所有评价环节的参评人员。按照职称评价工作的开展顺序,问卷主要从现状、动机、申报资格、组织、评审等5 个维度进行设计。具体包括基本信息、对申报资格的看法、对评价组织工作的看法、对评审的看法等4 部分内容。问卷的具体发放方式是在参评人员完成评审环节退出评审现场的出口处,张贴问卷二维码,请参评人员自愿扫码填写。结果共有103 位参评人员填写了问卷,虽偶尔存在1 ~2 个缺项,但整体上来看完成程度较好。经过研究小组判断筛选,103 份问卷均为有效问卷。

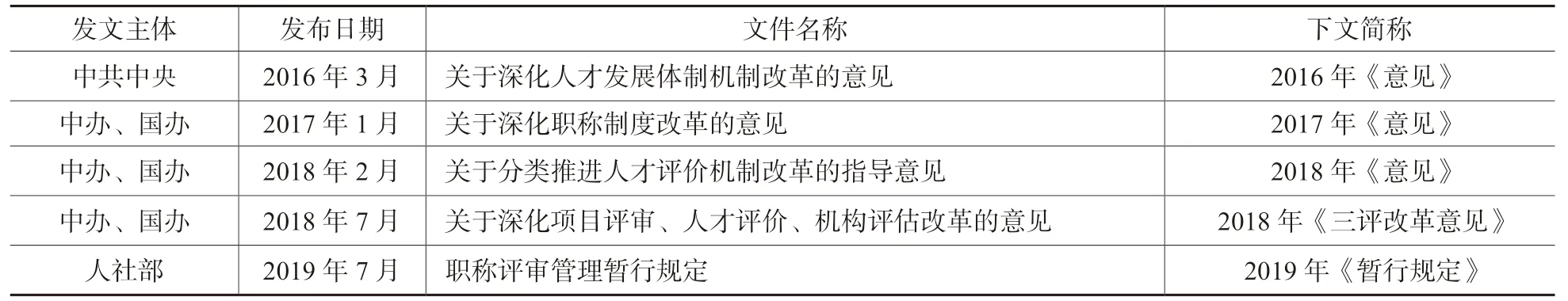

被调查者的年龄主要分布在31—60 岁的区段,女性较多,学历基本为本科及以上,一半左右具有科学技术方面的教育背景,所在单位类型以事业单位为主,但也有一些来自于政府部门、国有企业、社会组织、非公有制经济单位等。具体分布如图1 所示。

整体而言,被调查人对本次科学传播职称评价组织工作的满意度是较高的,其中选择“非常满意”的被调查人占比77.67%,“满意”占比21.36%。对组织工作的整体满意度调查的具体情况如图2 所示。

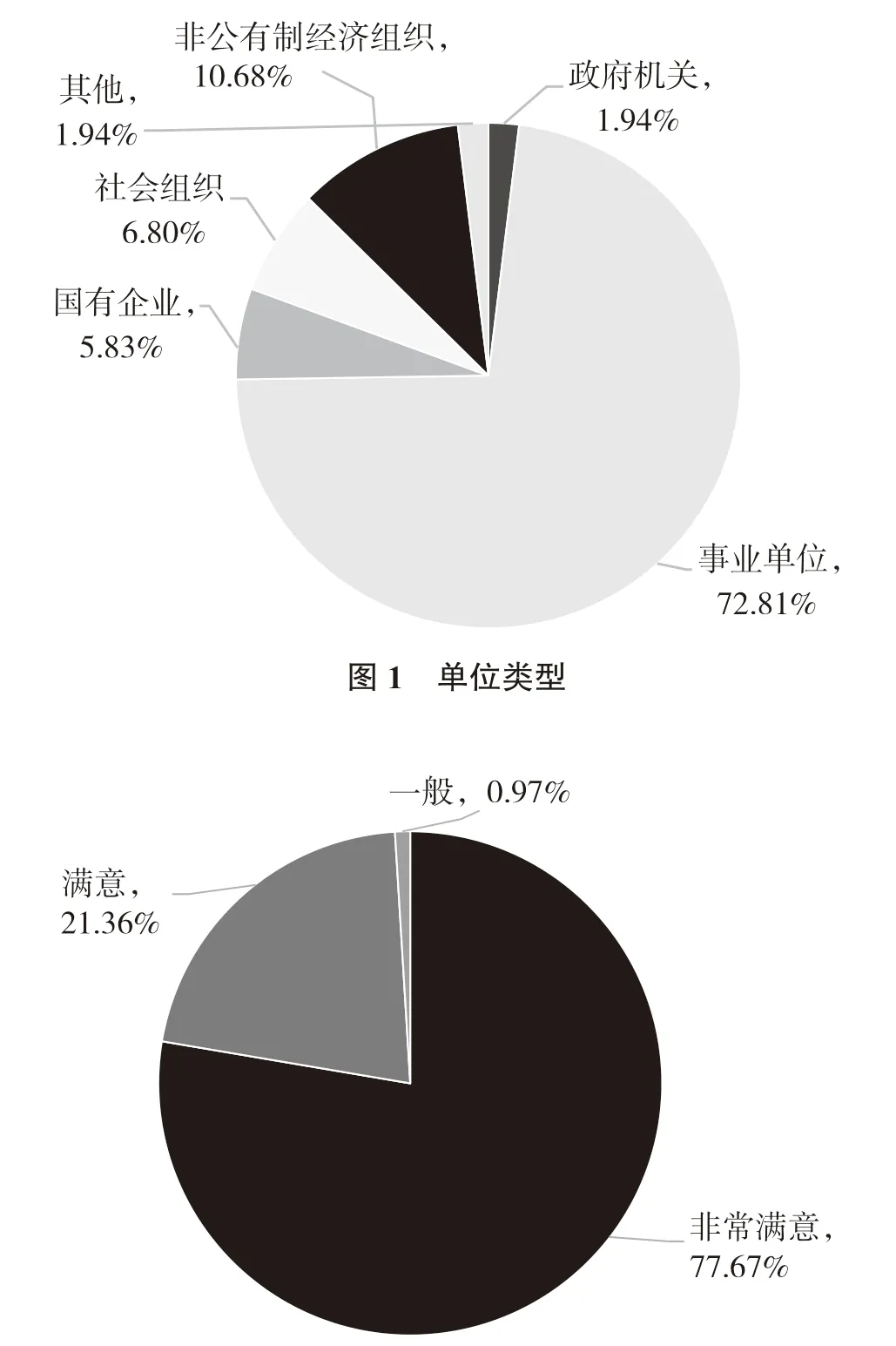

从申报情况来看,大部分被调查者申报的是“自然科学传播”领域的职称,在具体领域类别上,“科学推广普及”占了一半,其次是科学传播内容制作和科学传播研究,具体的申报职称方向的比例如图3 所示。从图3 可以看到,根据科学传播与普及工作实际工种的差异化设定的职称申报方向是符合被调查者的实际需求的。

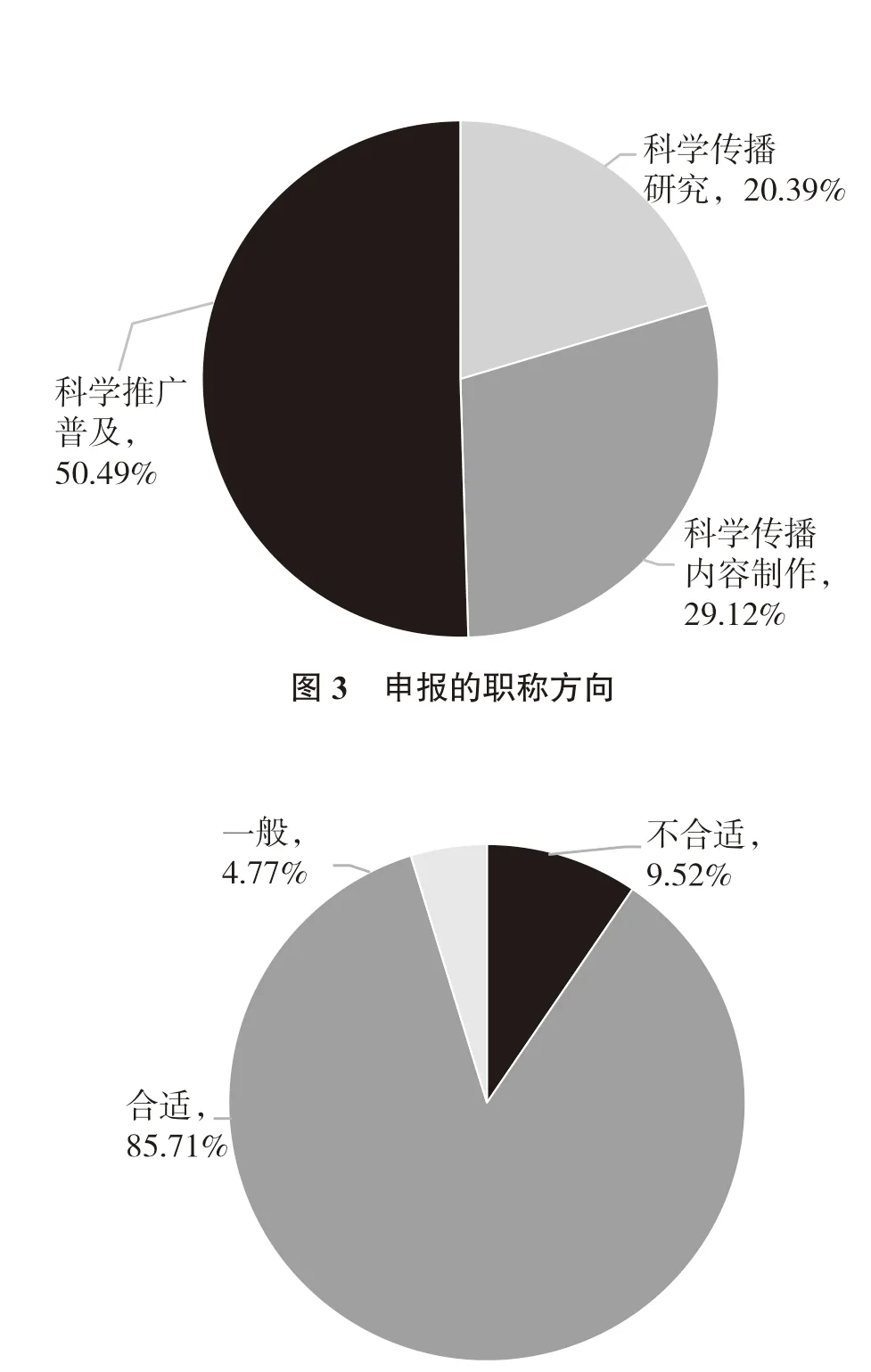

在申报资格方面,《北京市图书资料系列(科学传播)专业技术资格申报标准条件》允许申报人提出破格要求,一旦申请破格,即可“不受学历和专业工作经历限制”,因此破格申报与非破格申报在具体申报条件上是不同的。总体来看,不涉及破格申报的人数大概占八成(79.61%),涉及破格申报的只占两成(20.39%)。在申报标准方面,对于涉及破格申报的被调查者, 有85.71%的被调查者认为申报标准是合适的,而对于9.52%认为申报标准不合适的被调查者,其主要意见是希望在申报条件中应关注网络传播的成果。因此可以说,对于涉及破格的申报标准整体上是合适的(图4)。对于不涉及破格申报的被调查者,有85.37%的被调查者认为申报标准是合适的,而对于1.22%认为申报标准不合适的被调查者,其主要意见是“对专业理论和实践要求过低”(图5)。综上所述,科学传播职称有效地体现了分类的思路,且大概1/5 的被调查者选择了破格申报的分类路径。无论是涉及破格申报的还是不涉及破格申报的,被调查者均较为认可申报标准。

图2 对组织工作的整体满意度

在评审方面,本次调查研究只是针对高级职称的评价,而高级职称评审的依据是申报人提交的代表作,因此总体来看,被调查者对于本次职称评审工作满意度相对较高。其中,选择“非常满意”的占比77.67%,“满意”和“一般”的占比22.33%, 而“不满意”和“非常不满意”项没有被调查者选择。也就是说,基于代表作制度的评审工作得到了被调查者的广泛认同。

图4 涉及破格申报的调查者对申报标准的判断

图5 不涉及破格申报的调查者对申报标准的判断

对103 位参评者开展问卷调研的数据分析可以看出,参评者对本次落实人才分类评价理论的科学传播职称评价工作整体上是满意的。被调查者中有1/5 选择了破格,且被调查者对专家评审较为满意,也就是说基于分类思想建立的考核和评审机制得到了被调查者的普遍认同。基于科学传播职业属性和岗位要求设定的职称分类、申报资格、申报标准也得到了被调查者的广泛认可,且从图1 可以看出,被调查者中大多来自事业单位,但也有来自非公有制经济主体(如个体经济、私营经济、外资经济等)、国有企业、社会组织、政府部门,表明扩展了传统参评人员范围。其中,“果壳网”的创始人嵇晓华等在企业中工作的科学传播工作者在此次职称评价过程中获得了研究馆员职称[26]。因此可以说,体现了人才分类评价理念的科学传播职称评价在一定程度上得到了参评者的认可。

2.3 分类评价存在的问题

一是评价指标体系需进一步优化。虽然本次调研发现,参评人对指标体系整体上的认可度较高,但是面向非参评者的访谈结果却不完全相同,有的对评价指标体系并不是非常认可。整理经访谈获取的信息,并结合对评价标准文本的分析,本研究认为评价指标维度结构还存在一定的优化空间,如对政治素质、学风道德的要求较弱,在评价标准文件的“基本条件”中没有涉及;缺少重要期刊或学术组织等任职的评价指标;缺少紧密结合新媒体技术和环境的成果评价指标。

二是评价门槛不高,专业归属有待商榷。很多专家学者提到,将科学传播职称划归于图书资料系列,担心存在这一职称证书的单位重视和社会认可的问题。科学传播具有很强的公益性、社会实践性,是一项多学科交叉、多行业领域参与的复杂的社会化系统工程,如此划归势必不符合其本质内涵和外延。同时其评价指标,尤其是正高级职称评价标准门槛不高,无法保证参评人的学术水平,不利于对科学传播领域高端人才的选拔、培养与激励。

三是用人单位的主体地位和专业学会作用有待进一步提升。目前整体评价体系机制主要依赖于行政力量的组织推动,专业学会涉入不足。实际上,学会在“同行评同行,内行评内行”过程中具有不可替代的独特优势,用好其专业优势和专家资源有利于推进科学传播人才分类评价的专业化和社会化。同时,用人单位的主体地位不够突出,目前仍以提供推荐意见等简单的形式为主,并没有参与具体的评价过程中。

3 对策与建议

(1)突破难点、结合新时代需求和特点,建立更加科学合理的评价指标体系。对于难以操作的道德评价,可结合用人单位的个人述职、考核测评、民意调查等方式进行,而对于可能出现的如严重违背道德与诚信的行为,需提出具有针对性的惩戒条款;结合新时代特点适当设立依托大数据手段挖掘获取的成果指标;应更加重视以新媒体为载体的科学传播形式,如微信公众号文章、科普短视频、博客文章等①根据参评者对问卷中开放性问题的回答数据.2019.10。;科学合理地理解“破四唯”的深刻内涵,将公开发表的高水准论文作为评价指标之一,以激励科学传播研究人员不断提升研究水平。

(2)合理设置评价门槛和学科归属,以保障社会影响力和同行认可度。建议将科学传播行业置于科技哲学、传播学或教育学领域进行评价,进一步提升科学传播高级职称的学术指标要求,设立更加能够充分体现高端科研成果价值、更加有利于高层次科学传播创新人才选拔的评价指标,吸纳高层次科学传播研究人员参与评审,确保参评人的学术水平,提升职称评价对科学传播高端人才选拔、培养与激励作用的有效发挥。

(3)完善评审工作体系机制,发挥多元评价主体的协同作用,尤其要强化专业评价和用人单位主体地位。积极动员、引领、鼓励不同主体参与科学传播人才评价工作,进一步完善评审委员结构和遴选、考核机制,根据对人才综合评价的要求,按照合理的比例确定评审委员中行政管理人员、学科(领域)专家的构成,明确其权利和责任,确保实现不同视角、不同层面的综合评价;以专业评价替代行政评价,以专业评价引导社会评价;注重用人单位的一线经验和自主评价、选拔机制,细化用人单位的考核推荐意见,并且单位考核结果应在人才综合评价得分中占有一定的权重。

4 结语

人才是第一资源。科学合理地评价专业技术人员是人才队伍建设的关键。在我国执业资格制度还不够完善的环境下,科学设定评价指标体系进行准确合理评价、职称评审是我国科技人才队伍建设的重要手段。本文分析论证了人才分类评价改革精神在科学传播领域实践中的贯彻落实情况,希望能够起到一定的启发作用。在新时代,科学传播领域要以人才分类评价改革为契机,以北京的做法为典范进一步创新发展,面向全国拓展,加大科学传播人才队伍建设力度,避免“一把尺子量到底”的弊端,实行差别化评价,构建科学评价机制,树立正确的用人导向,激励引导人才职业成长,促进我国科学普及与科技创新同步发展,推动人才强国建设。