基于GIS的西藏非物质文化遗产地理空间分布及影响因素研究*

2021-04-27蔡银潇

陈 炜,蔡银潇

(南宁师范大学 旅游与文化学院, 广西 南宁 530001)

0 引言

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是人类在长期历史发展过程中创造和积淀下来的反映一个民族古老的生命记忆及独特文化基因的珍贵文化财富,是一个民族优秀传统文化的存留,保护非遗对民族文化身份的认同、精神文明的建设以及人类文化多样性的维护意义重大。非遗相关研究已受到学术界的广泛关注,研究成果颇丰。国外学者除关注其概念、价值、评估标准等基础性研究外,其涉及范围不断扩展,如非遗保护与知识产权保护的关系[1,2],非遗保护新技术运用,如3D可视化、虚拟现实技术[3-5]以及非遗保护与群众文化权利的关系[6,7]等。国内学者对非遗的研究主要集中于非遗保护与传承,并呈现出多学科、多视角协同开展研究的趋势,如知识产权视角下的非遗保护[8]、文化自觉视角的非遗保护[9]、口述史视角下的非遗保护[10]、利益相关者视角下的非遗保护[11]、文化生态视角下的非遗保护[12]以及空间视角的非遗保护[13]等,其中空间视角下非遗研究的尺度涉及全国范围[14]、区域范围[15]以及省域范围[16],研究内容主要集中于时空分布特征[17]以及影响因素分析[18]两个方面,时空分布特征可分为不同空间尺度分布特征、类型空间分布特征、时间演化特征等,影响因素主要包括地形、气候、水系、交通、人口、经济、社会、历史文化、民族分布等。

西藏自治区地处中国西南边陲,位于世界屋脊的青藏高原山区,具有独特奇异的雪域高原环境,是世界上海拔最高的地方,其复杂多样的地形、为数众多的湖泊河流以及独特的高原气候造就了显著区别于其他地域文化而具有鲜明特点的非遗。西藏非遗蕴含着深厚的内涵,拥有独特的价值与功能,集中反映了西藏地区各族人民的价值观念和精神信仰,并对其生产、生活产生了潜移默化的影响。目前学术界尚未有专文对西藏地区非遗的类型与空间分布进行分析和呈现,对其影响因素也缺乏系统深入的探讨,这在一定程度上制约了该领域研究的深入推进。有鉴于此,本研究以西藏为研究地域尺度,运用GIS空间分析方法对其非遗的类型结构、空间分布及影响因素进行系统剖析,以期为新时代背景下西藏地区非遗的保护传承与创新发展提供参考借鉴。

1 数据来源与研究方法

1.1数据来源

根据相关资料统计显示,截止至目前西藏共有88项国家级和460项自治区级非遗项目。本研究主要以西藏自治区级以上非遗数据(548项)开展分析,数据主要来源于中国非物质文化遗产数字博物馆网站、西藏自治区人民政府网站。为科学合理掌握西藏非遗在地区间的分布状况,本文对所获得的数据按以下方式作处理:对同时入选国家级与自治区级的非遗项目,只保留国家级;对不同地区共同申报的非遗项目,非遗项目数按照不同申报地的个数统计;申报地为寺庙或是其他单位,则按照该寺庙或单位的所属地市统计。在对原始数据进行处理过后,共得到507项非遗有效数据,再根据发源地通过高德API分别获取各发源地的地理经度及纬度坐标,工作底图采用国家基础地理信息系统数据库中西藏地区的矢量地图(1∶400万),通过ArcGIS10.2工具进行空间匹配,建立西藏地区非遗数据库,以此为基础对其进行空间信息分析。

1.2 研究方法

1.2.1 最近邻指数

本文利用ArcGIS10.2中最邻近点指数的结果分析说明西藏地区非遗的空间分布类型,它是西藏非遗的实际最邻近距离与非遗的理论最邻近距离的比值,其算式为:

(1)

式中,R为最邻近点指数;r为非遗的实际最邻近距离,r1为非遗的理论最邻近距离,n为非遗数量,s为区域面积。根据R取值的不同,可将非遗在西藏的空间分布状态分为聚集分布、随机分布以及均匀分布三种状态。

1.2.2 核密度估计

本文采用ArcGIS中的核密度估计工具分析西藏非遗在整个区域内的空间集聚状况,并将其进行可视化表达,其算式为:

(2)

式中,f(x)为非遗的核密度估计值,k(x-Xi/h)为核函数,h>0为宽带,(x-Xi)为估值点x到事件Xi处的距离,可通过核密度估计值来计算西藏区域整体非遗的聚集情况,可反映一个核即每项非遗对周边区域的影响强度,f(x)值越大,表示此区域非遗分布越密集[19]。

1.2.3 区位熵

本文利用区位熵对西藏不同类型非遗的空间分布状况进行分析,以体现其集聚程度及特征,其计算式为:

Qij=(Gij/Gj)/(Gi/G)

(3)

式中,i为西藏各类型非遗,j为地区样本,Qij为西藏j地市的i类非遗的区位熵,Gij为西藏j地市的i类非遗的得分值,Gj为j地市各个类型非遗的总得分值,Gi为全区i类非遗的得分值,G为全区非遗的总得分值。

1.2.4 地理联系率

地理联系率能够揭示一个地区非遗要素与该地区人口、经济要素在空间上的均衡性以及耦合程度,其计算式为:

(4)

式中,V为地理联系率,xi代表第i个地区非遗数量占全区非遗数量的比重,yi代表第i个地市经济规模(人口规模)占全区经济规模(人口规模)的比重,n为西藏地市数量,V的取值范围1~100,取值越大,表明该地市的非遗分布与人口、经济要素在空间上均衡性以及耦合程度越高。

2 西藏非遗的类型结构及空间分布特征分析

2.1 西藏非遗的类型结构特征分析

图1 西藏非遗的类型结构图

参照国发[2008]19号文件中有关非遗类型的划分体系,可将西藏非遗亦相应地具体划分为十大类型,分别是民间文学、传统音乐、传统戏剧、传统技艺、传统舞蹈、传统体育游艺与杂技、传统美术、曲艺、传统医药和民俗。对其非遗项目数量的统计分析结果如图1所示。

总体上看,西藏非遗以传统技艺的数量最多,为135项,占比26.63%;传统舞蹈数量与传统技艺相差仅3项,为132项,占比26.04%;排名第三的是民俗,数量为87项,占比17.16%。数量较少的为曲艺、传统戏剧、传统体育、游艺与杂技以及民间文学,数量分别是9、16、17和18项,占比1.78%、3.16%、3.35%和3.55%;数量最多的传统技艺较之数量最少的曲艺相差126项。在国家级非遗当中,数量较多的为传统舞蹈、传统技艺以及民俗,数量分别是31、14、12项,占比35.23%、15.91%以及13.64%;数量较少的分别是传统体育、游艺与杂技、民间文学以及传统音乐,数量分别是1、3、4项,占比1.14%、3.41%以及4.55%。而在自治区级非遗当中,数量较多的为传统技艺、传统舞蹈以及民俗,数量为121、101以及75项,占比28.88%、24.11%以及17.90%;数量较少的为传统戏剧以及曲艺,数量分别为8、9,占比1.91%、2.15%,数量最多的传统技艺较之数量最少的传统戏剧相差113项。

无论是从总体上看还是从各个级别上看,西藏地区非遗的类型分布存在着较为不均衡的特点,差异性较为明显,其中传统技艺、传统舞蹈以及民俗数量较多,而曲艺、传统戏剧、传统体育、游艺与杂技以及民间文学的数量较少。

2.2 西藏非遗的空间分布特征分析

2.2.1 总体空间分布特征

为考察西藏非遗的总体空间分布特征,本文应用ArcGIS10.2中的平均最近邻指数工具对西藏地区非遗数据进行计算,得出西藏地区非遗实际最邻近距离da=9007.887 236,预期最邻近距离de=23 371.863 722,最邻近比率R值为0.385 416,比1小,表明西藏非遗整体为集聚型空间分布类型。

图2 西藏非遗的核密度分布图

最近邻指数能够从整体上判断西藏地区非遗呈现集聚型分布,但未能呈现非遗在区域上的分布格局,故本文运用ArcGIS10.2的Kernel Density模块实现了对西藏非遗分布核密度的可视化表达,绘制了核密度分布图(如图2),以探求其空间分布的集聚状况。

由图2可知,西藏非遗核密度值分为五个等级序列,其密集程度以拉萨市为中心向周边各地市扩散,其中拉萨市以及山南市西北部为高密度核心区,日喀则市东部为次级密度核心区,那曲市东南部以及林芝市西北部为第三级密度核心区,那曲市东部、日喀则市中部以及林芝市北部为第四级密度核心区,其余地市如昌都市以及阿里地区非遗分布较少,核密度值较低,尚未形成规模性密集区域。总体而言,西藏非遗分布范围广泛,各地市均有分布,但同时空间分布较为不均,差异性明显,整体呈“辐射”型分布,其空间疏密分布可概括为“东南密集、西北稀疏”。

2.2.2 市域的空间分布特征

为有效揭示西藏地区市域范围内非遗的分布特征,本文对区内6个地级市及1个地区的国家级以及自治区级非遗数量分别进行统计,得出西藏地区非遗市域分布状况表(表1)。

表1 西藏非遗的市域分布情况表

从总体上看,拉萨市分布数量最多,为132项,占比26.04%,其次为山南市,数量为91,占比17.95%,日喀则市数量与山南市相近,数量为87,占比17.16%,而那曲市数量为71,占比14%,林芝市数量52,占比10.26%,昌都市以及阿里地区的数量分布较少,分别为42、32,占比8.28%、6.31%。从国家级非遗的分布上看,拉萨市数量最多,为31项,占比35.23%,阿里地区和林芝市的分布数量较少,均为4项,分别占比4.55%;从自治区级非遗的分布上看,拉萨市的数量最多,为101项,占比24.11%,阿里地区的数量最少,为28项,占比0.07%。总体数量最多的拉萨市与数量最少的阿里地区相差100项,可见西藏地区非遗在各市域的数量分布呈现出不均衡的特征,地区差异较为显著。

从各市域的点密度分布上看,依据西藏非遗全区的平均点密度值4.22项/万km2,可将各市域点密度分布分为四个层级,拉萨市点密度为44.72项/万km2,远超出全区均值,作为第一层级;第二层级为山南市,点密度为11.42项/万km2,而日喀则市和林芝市为第三层级,点密度分别是4.81项/万km2、4.54项/万km2,那曲市、昌都市以及阿里地区点密度均低于平均值,分别为1.81项/万km2、3.86项/万km2、1.08项/万km2,作为第四层级。可见西藏非遗在各市域的点密度分布呈现出层级分明的特点,非遗在各个地市的空间分布存在较为显著的差异性。

2.2.3 类型的空间分布特征

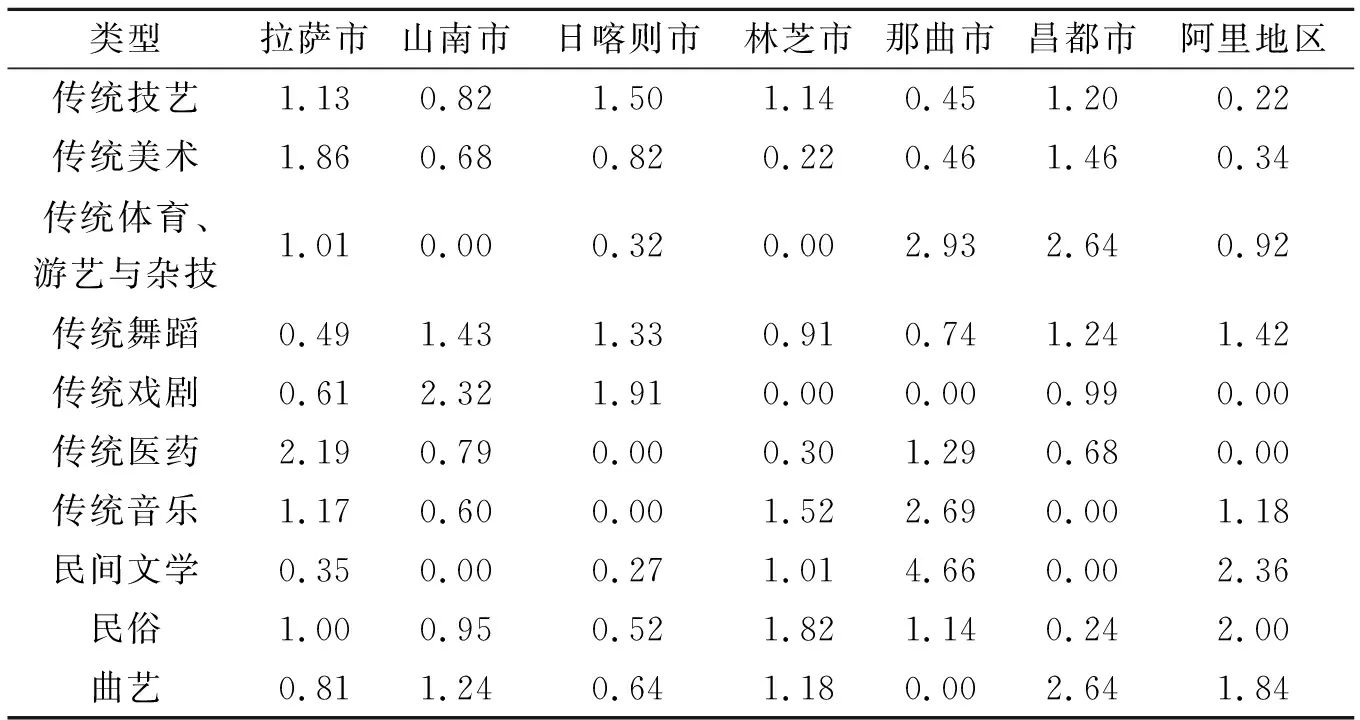

为衡量不同类型非遗在西藏的空间分布格局,对不同类型非遗的集聚程度作出分析和探究,本文对西藏国家级非遗项目赋值为2,对自治区级非遗项目赋值为1,再运用区位熵公式计算出西藏地区共计十种不同类型非遗的区位熵值(如表2)。

表2 西藏不同类型非遗的区位熵表

由表2可知,传统技艺、传统美术、传统舞蹈以及民俗的区位熵值在各个市域间的差异较小,表明此类非遗在西藏各市域的空间分布较为均衡。而传统体育、游艺与杂技、传统戏剧、传统医药、传统音乐、民间文学以及曲艺的区位熵值在各市域间的差异较大,最大值分别为2.93、2.32、2.19、2.69、4.66以及2.64,最小值均为0,表明此类非遗呈现出集聚型的分布态势。本文利用ArcGIS中的自然间断点法将六种非遗类型的区位熵值划分为三个等级,以便集聚型非遗空间分布的可视化表达(如图3),可见传统体育、游艺与杂技集中分布在那曲市以及昌都市,传统戏剧集中分布在日喀则市以及山南市,传统医药集中分布在拉萨市,传统音乐以及民间文学集中分布在那曲市,而曲艺集中分布在阿里地区和昌都市。

图3 西藏6类非遗的空间分布差异格局

3 西藏非遗空间分布的影响因素分析

西藏地区位于世界屋脊的青藏高原山区,具有独特奇异的雪域高原环境。依托复杂多样的地形、为数众多的湖泊河流以及独特的高原气候,加上对外交流活动频繁、历史文化悠久,西藏地区人民群众创造出了类型较为多样且文化特色凸显的非遗资源。而西藏非遗作为该地区各民族在长期的生产生活过程中创造并传承下来的区域文化,其空间分布也必然受到区域自然以及人文环境的影响,故本文结合西藏非遗空间分布的实际状况,将其影响因素分为自然和人文两大方面,从地形、水文和民族分布、交通区位、历史文化、人口与经济六个维度对其空间分布的影响因素进行剖析,以便对西藏非遗的现状有更为全面深入的认知。

3.1 自然因素

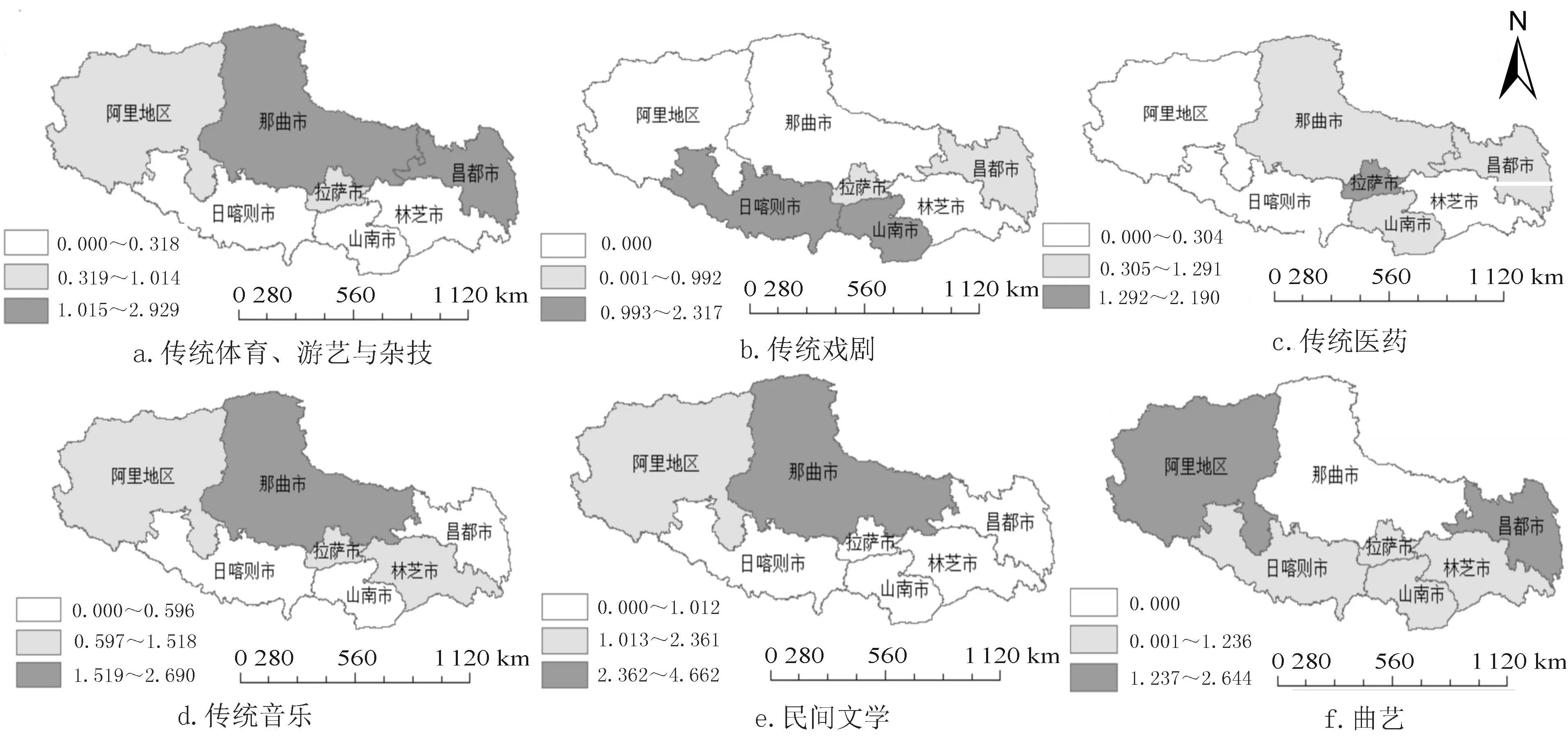

3.1.1 地形因素

地形地貌是独特地域景观形成的基础之一,亦能通过影响人类的生产生活而对非遗的创造与发展产生作用,进而影响其空间分布。本文利用ArcGIS10.2将西藏地形DEM高程图层与西藏非遗分布图层相叠加进行分析(如图4)。

图4 西藏非遗高程分布特征

由图4可知,西藏位于青藏高原西部,全区平均海拔在5 000 m左右,地势由西北的高原向东南逐渐降低,直达东部的平原地区,其间山脉众多、地形较为多样。非遗的空间分布与西藏的地形地貌密切相关,西藏北部高原地区以及西藏南部地区的喜马拉雅高山区占全区面积的三分之二,因自然气候条件恶劣不宜人居,开发困难,文化交流遇阻,故其非遗分布较为稀疏,仅在山间盆地有少许分布。西藏南部谷地绝大部分是雅鲁藏布江的河谷形成的,其海拔约为3 000 m,雅鲁藏布江给西藏南部谷地带来了充裕水源,其地形较为平坦、土质肥沃、水草丰盛,适于人类生产生活,宜耕宜牧,其主体为山南市以及拉萨市,是西藏最为富庶的地区,该区域所形成的非遗数量也相对较多。西藏东部地区的昌都市和林芝市,地处于横断山脉以及三江流域,海拔自100 m到6 000 m不等,地形差异较大,如林芝市波密县县内最高峰明朴不登山与扎木镇两者海拔相差超过3 000m,而林芝市墨脱县平均海拔约为1 000 m,最低可至100 m,可见西藏东部地区地形多样,拥有高山深谷、丘状高原以及冲积平原多种地貌,其中谷地、平原地区地理位置优越,人类活动频繁,农业与畜牧业生产并重,非遗分布数量较为可观,而与平地相间分布的山区地带则构成封闭圈,对外来文化的冲击具有一定的隔绝作用,为当地非遗的保存和发展提供了较为稳定的环境。以上位于西藏的南部及东部地区,是西藏的中低海拔地区,大致在100~5 000之间,低海拔地区地势相对低平、坡度平缓、气候宜人以及交通区位优越,自古也是人类集聚之地,有利于文化的创造、发展与传播,而中海拔地区则提供了较为稳定的条件使得文化能够自我保存,非遗数量较多且能够最大限度保持其原生性,由此可见西藏复杂多样的地形地貌对其非遗空间分布所产生的影响。

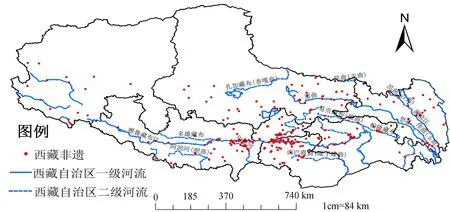

3.1.2 水文因素

西藏地区山脉连绵,雪峰重叠,山头终年积雪,供给许多河流以丰富的水源,西藏地区河流数量在全国排名靠前,其湖泊密集程度亦为全国之最。现区内主要分布有雅鲁藏布江、金沙江、澜沧江、怒江等主要河流,以及拉萨河、鲁希特河、帕隆藏布、特尔苏里河、尼洋曲、易贡藏布、扎加藏布、多雄藏布、年楚河等支流。

通过西藏非遗与其区内主要水系的空间叠加分析可知,西藏非遗分布与主要河流流域的空间耦合程度较高,两者关联较为紧密。由图5可以看出,西藏东部地区相较于西部水网更加密集,非遗亦汇集于此,拉萨市、山南市以及日喀则市非遗主要沿雅鲁藏布江及其支流多雄藏布、年楚河、拉萨河以及多雄藏布分布;那曲市非遗主要沿扎加藏布、那曲分布;林芝市非遗主要沿帕隆藏布、易贡藏布、尼洋曲分布;昌都市非遗主要沿金沙江、怒江、澜沧江及其支流分布,而阿里地区非遗沿马泉河、狮泉河分布。西藏非遗分布与主要水系分布空间耦合良好,河流水文主要通过影响人类活动范围对非遗空间分布产生作用:一方面,水源丰富的地区更适于生活以及开展农业、牧业生产,有效解决人们生产生活用水问题,因此,各民族往往“择水而居”,水源丰富地区也成为人类文化产生和发展的密集区域;另一方面,河流所提供的航运方式,不仅有利于人们的生产生活,而且能够促进文化交流传播和繁荣发展,为非遗向河流沿线及两岸地区交流和传播创造有利条件。

图5 西藏非遗流域分布特征

3.2 人文因素

3.2.1 民族分布

西藏非遗具有鲜明的民族性,如藏医药、藏传佛教建筑、习俗、传统舞蹈、传统戏剧等,无不染上浓郁的民族色彩,深刻反映了西藏区各民族的思想情感及精神信仰。在西藏的非遗项目中,少数民族尤其是藏族的非遗数量占有较大的比重,其空间分布亦受到民族分布的影响。目前,西藏最主要的民族成分为藏族,其人口所占比重超过90%,除此之外区内还分布有汉族、回族、门巴族、珞巴族、纳西族、怒族、独龙族以及僜人、夏尔巴人等,合计占比少于10%。其中藏族广泛分布于西藏各地,门巴族主要分布在门隅地区,珞巴族主要分布在珞瑜地区,纳西族、怒族、独龙族主要分布在昌都市南部,而僜人主要分布在察隅县,夏尔巴人主要分布在仲尼边境樟木口岸。本文通过对西藏507项非遗的民族属性以及分布地区进行统计,结果显示藏族非遗共计398项,占比78.5%,在西藏6个地市、1个地区均有分布;珞巴族共计7项,占比1.38%,仅在林芝市和山南市有所分布,林芝市分布较多;门巴族共计7项,占比1.38%,仅在林芝市和山南市有所分布,山南市分布较多;夏尔巴人共计3项,占比0.59%,分布在日喀则市;僜人共计2项,占比0.39%,分布在林芝市察隅县;其余汉族及其他各类民族,非遗数量约为90项,占比17.75%。由此可见,西藏地区各民族非遗项目的数量及空间分布与各个民族的人口数量以及聚居区基本一致,人口数量多、分布范围广的民族,其创造和流传下来的非遗数量也相对较多,分布范围亦更为广泛。

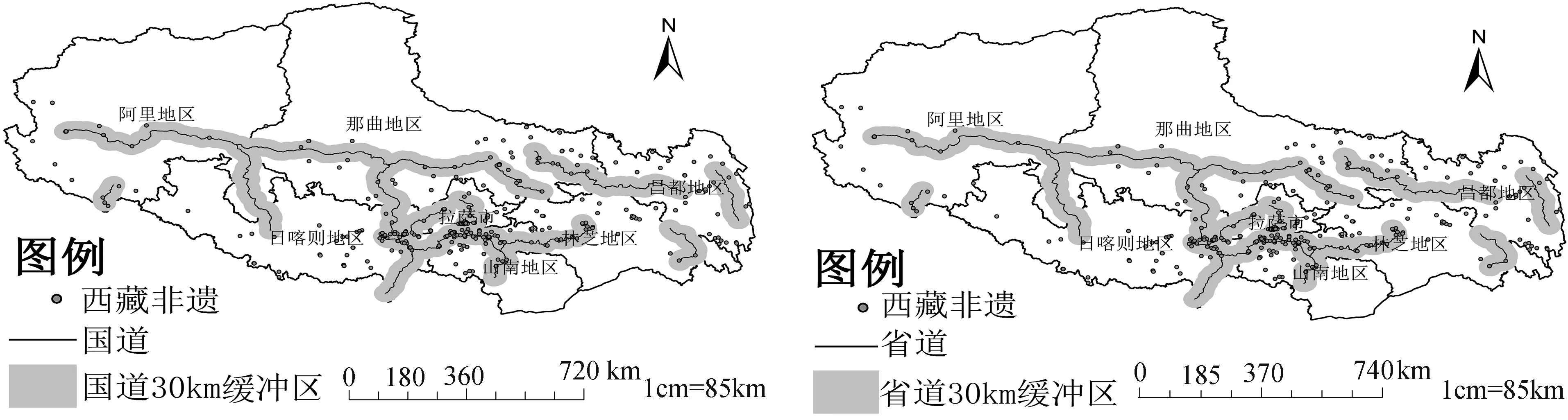

3.2.2 交通区位

交通区位带来了人员空间流动的便利性,是文化交流与传播的重要依托,能够对非物质文化遗产的产生、发展与分布产生一定影响。为探究交通区位对西藏地区非遗分布的影响,本文考虑目前西藏地区道路建设状况以及数据获取的便利性,选取了西藏地区主要道路(省道、国道)为指标,运用ArcGIS10.2的buffer分析,建立国道线以及省道线30 km缓冲区,再使用相交分析对缓冲区内的非遗数量进行计算(如图6)。经统计,落入30 km缓冲区的非遗总数为217项,占比42.8%,落入省道30 km缓冲区的非遗总数为265项,占比52.27%。西藏地区非遗的空间分布与主要道路联系紧密,非遗分布数量与距主要公路的距离为正相关,在西藏地区东南部一带,交通网络最为密集,其非遗亦主要汇集于此。从西藏地区交通区位对文化传播的作用上看,交通带来了人的迁移和流动,印度文化以及中原文化思想由此引入西藏,异域文化与本土文化相互碰撞、交流以及整合,形成了西藏地区具有鲜明地域特色的民族文化,深刻地影响着非物质文化遗产的产生、发展与分布。

图6 西藏非遗交通分布特征

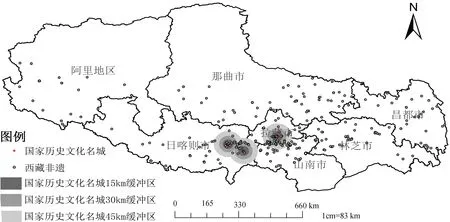

3.2.3 历史文化

非物质文化遗产是以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,其本身蕴含着丰富的民族文化内涵、承载着丰富的历史文化信息。自1982年起,国家开始申报和批准国家历史文化名城的工作,以保护具有深厚文化底蕴和发生过重大历史事件而青史留名的城市。目前,西藏地区已有三座国家历史文化名城,分别为拉萨市、日喀则市以及江孜县。拉萨市拥有1 300多年的历史,气候条件优越,是西藏地区的政治、经济与文化中心,也是藏传佛教圣地,拥有布达拉宫、罗布林卡、大昭寺等驰名中外的世界文化遗产和众多的佛教古迹,历史文化资源极为丰富;日喀则市建城至今已有600多年的历史,是西藏的第二大城市,亦为后藏曾经的政教中心,有扎什伦布寺、白居寺、萨迦寺等一批著名寺庙;江孜隶属日喀则市,是一座历史悠久、人民英勇、名胜富集的文化名城,目前仍然保留着丰富多样的近现代历史文化遗存。为探究历史文化对西藏非遗分布的影响,本文运用ArcGIS10.2以西藏拉萨市、日喀则市以及江孜县三座国家历史文化名城为中心,建立半径分别为15 km、30 km以及45 km的缓冲区,通过相交分析,本文得出有约43%的西藏非遗落入三座国家历史文化名城45 km缓冲区半径内。可见,西藏非遗的分布与国家历史文化名城有着较为明显的相关关系,西藏三座国家历史文化名城不仅地理位置优越,拥有较为优渥的自然条件,同时历史悠久、农业及工商业发达,经济基础较为雄厚,当地劳动群众创造出相应丰厚的精神财富,包括内涵丰富、世代相承的非物质文化遗产。

图7 西藏非遗历史文化遗产缓冲区图

3.2.4 人口与经济

非遗的产生、发展、传播、传承与创新都离不开“人”的活动,“人”是西藏非遗传承和发展的重要载体,非遗的分布与人口分布具有高度的耦合性;而社会经济发展不仅能够为非遗的保护提供充实的资金保障,亦能为其开发提供更为广阔的机会和空间,唤起当地群众的保护意识,从而注重对该地非遗的挖掘和申报,故而社会经济发展状况对非遗的分布也具有重要影响。

表3 西藏2018年各地市常住人口、GDP以及非遗数量统计表

为深入探究人口、经济因素对非遗空间分布的影响机制,本文选取GDP作为衡量经济因素的量化指标,常住人口作为衡量人口因素的量化指标,各地市GDP、常住人口数量以及非遗数量如表3,再采用地理联系率考察西藏非遗与人口、经济要素在空间上的均衡性与配合程度。地理联系率的结果显示,Ve(非遗-人口联系率)=99.782 990 83,而Vp(非遗-经济联系率)=99.847 765 84,两组地理联系率均接近100表明,西藏非遗与人口、经济因素在空间上配合程度较高,在经济条件较好、人口较为密集的地市,如拉萨市、日喀则市等地,其非遗的分布也相应较多,而经济发展滞后、人口分布较少的阿里地区,其非遗分布数量亦较少,即西藏的人口规模、经济发展对该区域非遗的空间分布具有较强的影响。

4 结论与建议

4.1 结论

西藏独特奇异的高原环境及其特殊文化环境,孕育出独具特色的非遗资源,其承载了西藏各民族的生命记忆,具有较为显著的原生性、地域性和民族性,是西藏民族个性、民族审美的鲜活体现,其文化内涵深厚、特色鲜明,在当代社会经济文化建设中仍具有诸多的价值与功能。

(1)西藏非遗从类型结构上看,传统技艺、传统舞蹈以及民俗数量较多,而传统戏剧、曲艺、传统体育、游艺与杂技以及民间文学的数量较少。

(2)从总体空间分布上看,整体呈现集聚分布的特点,总体空间分布密度显示西藏非遗以拉萨市为中心向外围扩散,空间疏密分布主要体现为“东南密集,西北稀疏”。

(3)从市域空间分布上看,拉萨市、日喀则市、山南市分布数量较多,昌都市以及阿里地区的数量分布较少,点密度分布呈现出层级分明的特点,第一层级为拉萨市,第二层级为山南市,第三层级为日喀则市和林芝市,第四层级为那曲市、昌都市以及阿里地区。

(4)从类型的空间分布上看,传统技艺、传统美术、传统舞蹈以及民俗空间分布较为均衡,传统体育、游艺与杂技、传统戏剧、传统医药、传统音乐、民间文学以及曲艺呈现出集聚型的分布态势。

(5)西藏非遗的空间分布格局受到地形因素、水文因素、民族分布、交通区位、历史文化以及人口经济因素的共同作用影响。

4.2 建议

西藏特殊的地理区位造就了西藏非遗的原生性和地域性。由于非遗具有活态流变性的特点,新时代背景下其保护传承工作,不能仅停留在静态层面,要积极探索其活态传承的路径与方式,在尊重遗产拥有者发展权的前提下,实现其传承发展与各民族生产生活的有机对接[20],确保其原生态特征以及生命力得以延续。本文对进一步促进西藏非遗活态传承提出以下建议。

(1)完善传承人保护制度,加大对非遗传承人的保护支持力度。传承人是非遗保护的核心,加强对传承人的认定、保护和培养尤为重要。首先,应做好传承人的认定工作,明确认定过程的具体工作内容和工作流程,尽可能将符合条件的传承人纳入制度保护范围。其次,应为已纳入认定的传承人提供充足的物质保障、良好的工作环境以及有效的激励机制,最大限度满足传承人的基本生活与工作需要,同时做好传承人的考核工作,完善奖惩和退出机制,为其营造良好的发展环境。再次,积极推动不同类型传承人之间的交流合作,不断激发其传承技能的动力与创新的活力。

(2)坚持非遗的原真性保护,注重文化生态空间建设。文化生态空间是西藏非遗形成和发展的特定环境空间,加强对文化生态空间的保护,是实现其活态传承的重点。应注重从原真性、整体性、系统性的原则出发维护好非遗赖以生存的文化生态空间,从内部和外部两个层面构建其文化生态空间保护的动力机制。通过建立西藏非遗文化基因图谱,构建非遗文化生态空间信息系统、充分发挥行业协会或民间组织的沟通作用维护社区组织的活力、因地制宜构筑传承人培养体系等方式强化其内生动力系统;通过建设与非遗保护为主要内容的生态博物馆、文化生态村、文化生态型特色小镇、文化生态保护区、文化生态保护圈等,推动文化生态空间外部动力系统的构建。

(3)加强非遗的生产性保护,积极推动其创造性转化与创新性发展。在符合保护规律的前提下,通过非遗与相关产业融合发展,不仅可以调动从业人员的积极性,而且能够有效增强非遗活态传承的生命力。可以通过与旅游产业相结合,将非遗作为一种资源在现代旅游产业中进行开发利用,采用产品一体化、服务设施一体化、市场一体化和管理一体化等手段构造全新的旅游产业价值链,主要表现形式有:民族旅游村寨、民族节庆旅游、民族旅游演艺、民族旅游工艺品等。通过与文化产业相融合,使其功能与价值与现代社会发展相适应,借助文化生产、消费、传播与体验等方式,将其转化为文化产品,提升其知名度和影响力。