种植密度对陕北风沙滩区春玉米产量影响研究

2021-04-27邬小春张继轩黑文聪

张 洁,李 霞,邬小春,张继轩,黑文聪

(榆林市农业科学研究院,陕西 榆林 719000)

玉米是我国的主要粮食作物,西北地区较高的光温辐射为春玉米高产提供了有利条件,但干旱少雨是限制玉米产量的主要因素[1]。通过选择耐密品种,增密可有效提高玉米的产量[2,3]。研究发现,增加种植密度,玉米产量呈现增加的趋势[4],但玉米的产量并不是随密度的增加持续增加,如果超过品种最适宜种植密度,也会影响玉米产量和群体经济效益的[5]。植株过密,个体间竞争激烈,影响穗粒数、秃尖变长和千粒重,也会导致减产;如果密度过小,单位面积上有效穗数减少,产量也不高[6]。因此,通过筛选品种的最适宜种植密度,可有效提高玉米产量。笔者研究通过探索密度对春玉米产量等指标的影响,为陕北风沙滩区春玉米合理种植提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2019年在榆林市农业科学研究院农业科技示范园(东经109°45′9",北纬38°22′38")种植,榆林市属于北部风沙草滩区,是温带干旱半干旱大陆性季风气候,降雨量年平均大概400 mm,蒸发量约1 211 mm、年平均气温8.3℃、≥10℃有效积温为3 217.5℃。试验地土壤为风沙土,地势较平坦,中等肥力水平,土壤的有机质含量、碱解氮含量分别为5.58 g·kg-1和6.70 mg·kg-1。有效磷含量和速效钾含量分别为14.9 mg·kg-1、85 mg·kg-1,pH值8.3,前茬作物种植玉米。

1.2 试验设计

试验采用随机区组设计,共6个种植密度,分别为667 m24 000株(D1)、5 000株(D2)、6 000株(D3)、7 000株(D4)、8 000株(D5)和9 000株(D6)。参试品种为九圣禾2468,大区种植,不设重复,每小区20行,行长20 m,宽10 m,膜下滴灌。P2O510 kg·667 m-2(全部为基肥),施氮量为N 15 kg·667 m-2。

1.3 测定指标

(1)调查记载5个生育期,包括:拔节期、大口期、吐丝期、灌浆期和成熟期。

(2)调查植株性状:抽穗期时,选取10株具有代表性的植株,测量株高和穗位,计算出各性状的平均值。

(3)室内考种:成熟期,每个处理收获中间两行,晾晒后,挑选有代表性的10穗进行考种,主要包括果穗的穗粗、穗长、秃尖长、穗行数和行粒数,计算出平均值。

(4)产量:收获小区中间4行植株的果穗,称量平均穗重,再选取10个果穗,晾干后脱粒,称重并折算出14%含水量。

1.4 数据处理

试验数据、图表采用Excel 2013 进行整理与作图。

2 试验结果与分析

2.1 不同的种植密度对玉米株高的影响

由图1可以看出,在相同的田间管理条件下,玉米不同密度对株高有一定影响。主要表现为,随着密度的增加,玉米株高呈先上升后降低趋势。密度为667m24 000株,株高最低,密度为8 000株,株高最高,较其他处理(D1、D2、D3、D4、D6)株高分别高8.7%、6.4%、3.4%、0.7%,3.4%。

图1 密度对玉米株高的影响

2.2 不同种植密度对玉米穗位高的影响

由图2知,随着密度的增加,玉米穗位高呈先增加后降低趋势,密度为8 000株·667 m-2,穗位高最高。与其他处理(D1、D2、D3、D4、D6)相比,穗位高分别高22%、17.9%、15.6%、4.8%和8.1%。

图2 密度对玉米穗位的影响

2.3 不同种植密度对玉米穗部性状的影响

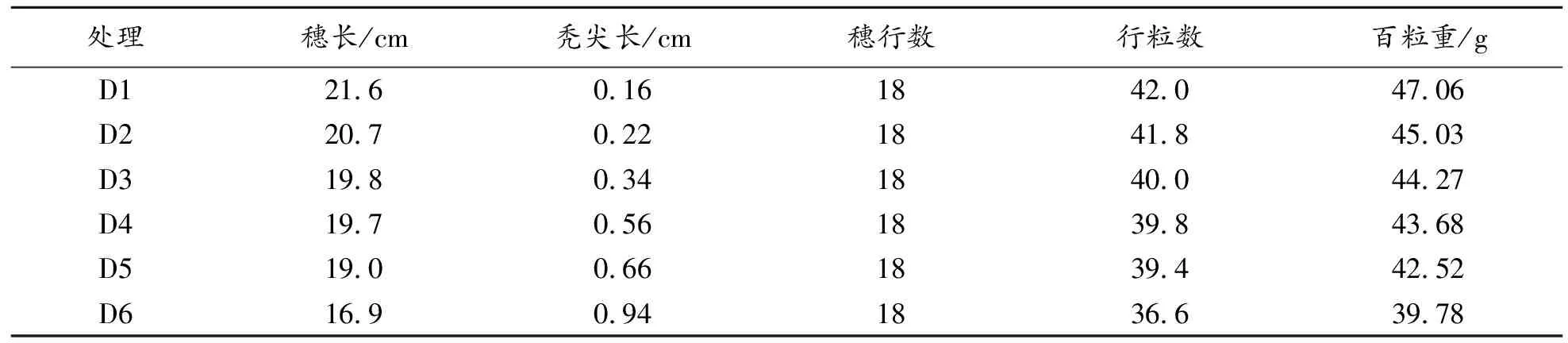

由表1可以看出,不同的种植密度对玉米植株穗部性状及产量构成因素影响呈规律性变化,秃尖长随着种植密度的增大,呈逐渐增加趋势;穗长、行粒数随着种植密度的增大,呈逐渐降低趋势。种植密度从4 000株·667 m-2增加到5 000株·667 m-2,穗长降低4.2%,从5 000株·667 m-2增加到6 000株·667 m-2,穗长降低4.3%,从6 000株·667 m-2增加到7 000株·667 m-2,穗长降低幅度较小,为0.5%,从7 000株·667 m-2增加到8 000株·667 m-2,穗长降低3.6%,从 8 000株·667 m-2增加到9 000株·667 m-2,穗长降低幅度明显,降低了11%。随着种植密度的增加,D2较D1秃尖长增加了37.5%,D3较D2增加了54.6%,D4较D3、D5较D4、D6较D5分别增加了64.7%、17.9%和42.4%。种植密度对穗行数影响较小,不同密度间无差异。随着密度的增加,行粒数呈下降趋势,与D1密度相比,各处理行粒数分别降低了0.5%、4.8%、5.2%、6.2%、和12.9%,D6处理下降幅度较大。在D1~D6范围内,百粒重随着密度的增加而降低,在D1密度下,百粒重最大,较D2、D3、D4、D5、D6分别降低了4.5%,6.3%,7.7%,10.6%和18.3%。

表1 不同的种植密度对玉米穗部性状的影响

2.4 种植密度对玉米产量的影响

图3 密度、灌水量对玉米产量的影响

由图3可以看出,种植密度对玉米产量影响显著,随着密度的逐渐增加,产量表现出先增加后降低的趋势,具体表现为D5(8 000株·667 m-2)>D4(7 000株·667 m-2)>D6(9 000株·667 m-2)>D3(6 000株·667 m-2)>D2(5 000株·667 m-2)>D1(4 000株·667 m-2)。667 m2种植密度在8 000株,产量达最高,为1 158 kg,就不同密度群体来看,D5(8 000株·667 m-2)的产量比D1、D2、D3、D4和D6分别增加了31.3%、16.6%、8.4%、4.8%和5.7%。密度继续增大,产量逐步下降。

3 结论与讨论

近些年来大多数研究[7,8]都认为随着密度的增加,株高、穗位高、秃尖长度有所升高。笔者研究与前人发现一致。张润生等[8]试验表明,6.5万~7.0万株·hm-2密度条件下玉米能获得高产。赵刚等[9]发现西北旱塬区播种密度为9 000株·hm-2,有利于增加玉米产量。研究发现[10],穗粒数和千粒重随着密度的增加显著降低,穗长随种植密度增加而逐渐减小。冯尚宗[11]发现,玉米籽粒产量随着种植密度的增加,显著提高,超过某一密度,产量逐渐降低,适宜种植密度为8.25×104株·hm-2左右。陈华璋等[12]关于密度与玉米产量构成因素及产量的关系的研究表明,穗粒数、千粒重随密度的增加而降低。随密度的增加,穂行数、行粒数、穗长、百粒重逐渐减小;秃尖长逐渐增加;产量先增加后减小[13]。研究发现,玉米产量随种植密度的增加,呈先上升后降低的趋势;密度在8 000株·667 m-2,试验品种可获得高产,随密度的增加,穗长、行粒数、百粒重均逐步降低。