苏尼特右旗荒漠草原三种放牧方式下群落斑块特征

2021-04-23蒙仲举陈颜洁包斯琴

蒙仲举,陈颜洁,包斯琴

(内蒙古农业大学沙漠治理学院,内蒙古呼和浩特010018)

草地植被斑块化是荒漠草原演变及发展的主要体现,而草地微斑块作为群落中小尺度范围内空间结构最基本的体现,在性状、组成和格局上反映了草地现阶段的演替状况[1],具有一定的研究价值。其中斑块的面积、形状、数目等会对草地生态系统结构和功能产生重要影响[2-3],是环境变化的直观体现,如大的斑块面积通常出现在破碎化程度小的环境中[4-5]。而斑块形状是景观要素最直接的反映,受局部环境因子的影响,同时也是斑块稳定性研究中的重要参考。研究表明,天然状态下的斑块形状通常表现为不规则,简单使用周长面积对斑块形状特点很难进行全面准确的描述,因此,众多学者将分形理论应用到草地研究中,利用分形维数与稳定性指数,对斑块形状的分形与稳定性进行研究,符合当今草地斑块的研究需要[6-8]。同时植物斑块与周围环境相互作用形成的分布格局也影响着环境中物质循环等生态过程,是环境对植物种群生长影响的直观体现。研究表明,空间分布格局分为随机分布、均匀分布以及聚集分布3种,空间尺度对其影响极大,不同尺度下获得的格局信息存在很大差别[9],依靠邻接格子样方法、摄影定位法等传统格局分析方法[10],具有很大的局限性[11]。而点格局分析方法克服了只能对单一尺度下空间分布格局研究的缺点,接近实际需求,目前已被大量学者广泛应用[12-14]。

现阶段对于草地整体斑块的研究多集中于大尺度范围[15],而针对小尺度范围内植物群落微斑块结构的研究却较少。鉴于此,本研究利用遥感技术,对内蒙古苏尼特右旗荒漠草原3种放牧方式下群落微斑块的斑块特征以及分布格局进行研究,旨在揭示放牧干扰下草原微斑块自身特征及其与环境的关系,为深入了解群落内部环境奠定基础。

1 材料与方法

1.1 样地概况

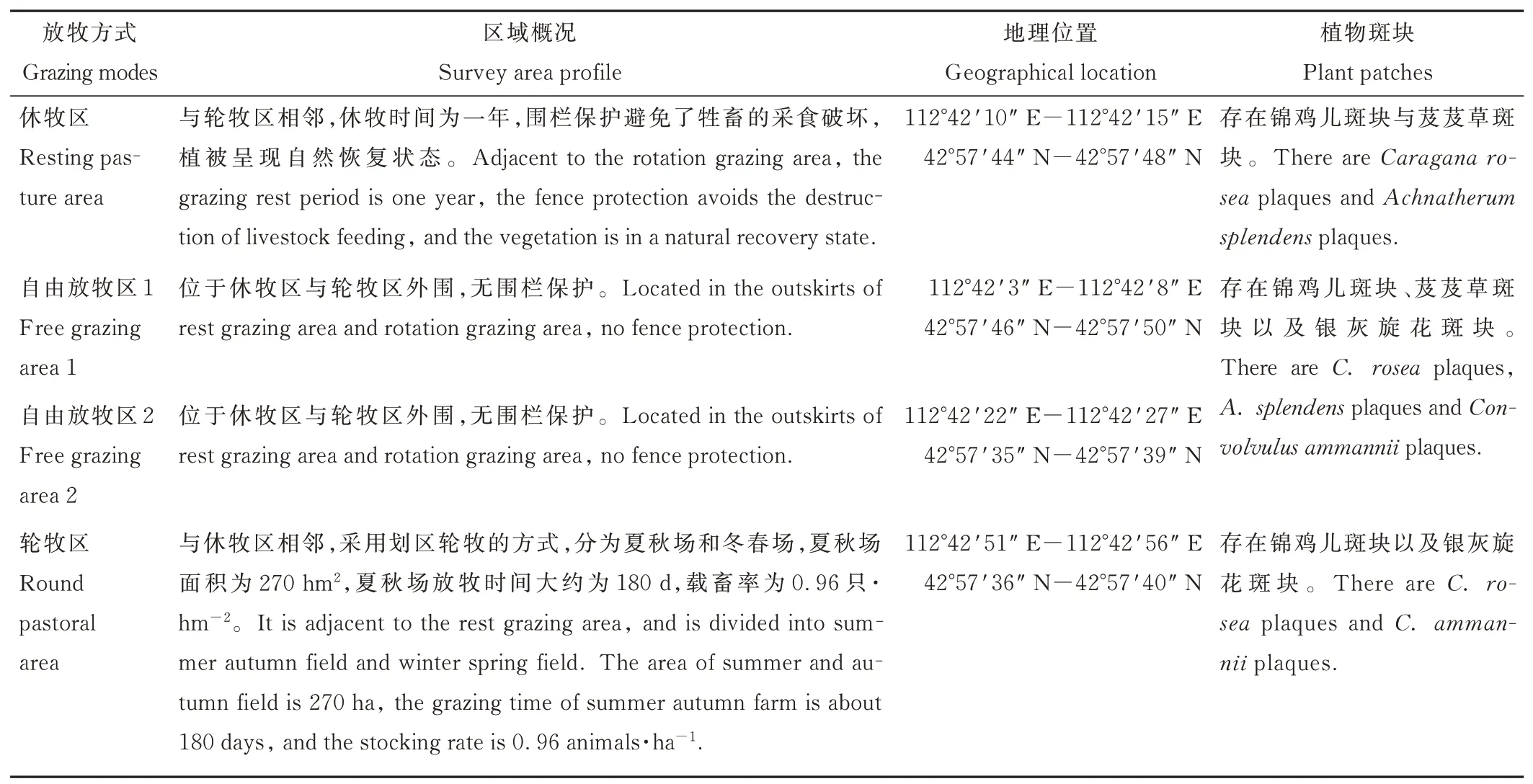

本试验所选取的调查区域位于苏尼特右旗中西部,属半荒漠草原区,温带大陆性季风气候,降水量分配不均,年均蒸发量大。土壤为荒漠草原向荒漠过渡的地带性土壤,主要由棕钙土构成。植物组成以亚洲中部荒漠草原种为主,以旱生型禾草针茅属(Stipa)为主要优势种。除草本植物以外还分布着许多灌木类,其中分布最为广泛的是锦鸡儿属(Caragana),从而导致该地区出现灌丛化草地景观。本研究以不同放牧方式为依据选取了轮牧区、自由放牧区以及休牧区3个调查区域,并在调查区域内,针对不同放牧方式下草地微斑块的生长情况以及影像成片质量综合考虑,选取4个生长明显的微斑块所在地为研究样地,可以在小尺度范围内反映不同斑块的分布特征(表1)。

1.2 数据获取及预处理

本研究所使用的无人机影像利用DJI Phantom 4 ProV2.0无人机进行采集,时间选取2019年8月中旬植物生物量最大时进行。为保证无人机拍摄照片光线合适,选择在9:30-16:00进行拍摄。每块样地选择120 m×120 m的范围进行拍摄,拍摄方式设定为蛇形拍摄,航高为50 m,航向重叠度为80%[16],影像地面分辨率2 cm×2 cm。

将采集完成的无人机影像用Pix4D软件进行影像合成及预处理,生成具有波段信息的正射影像,所有图像地理坐标系均为WGS_1984,投影坐标系均为WGS_1984_UTM_49N。同时利用eCognition Developer软件中阈值分割的方法获取斑块影像数据,并在Arc GIS软件中生成斑块空间分布格局图。

1.3 数据处理

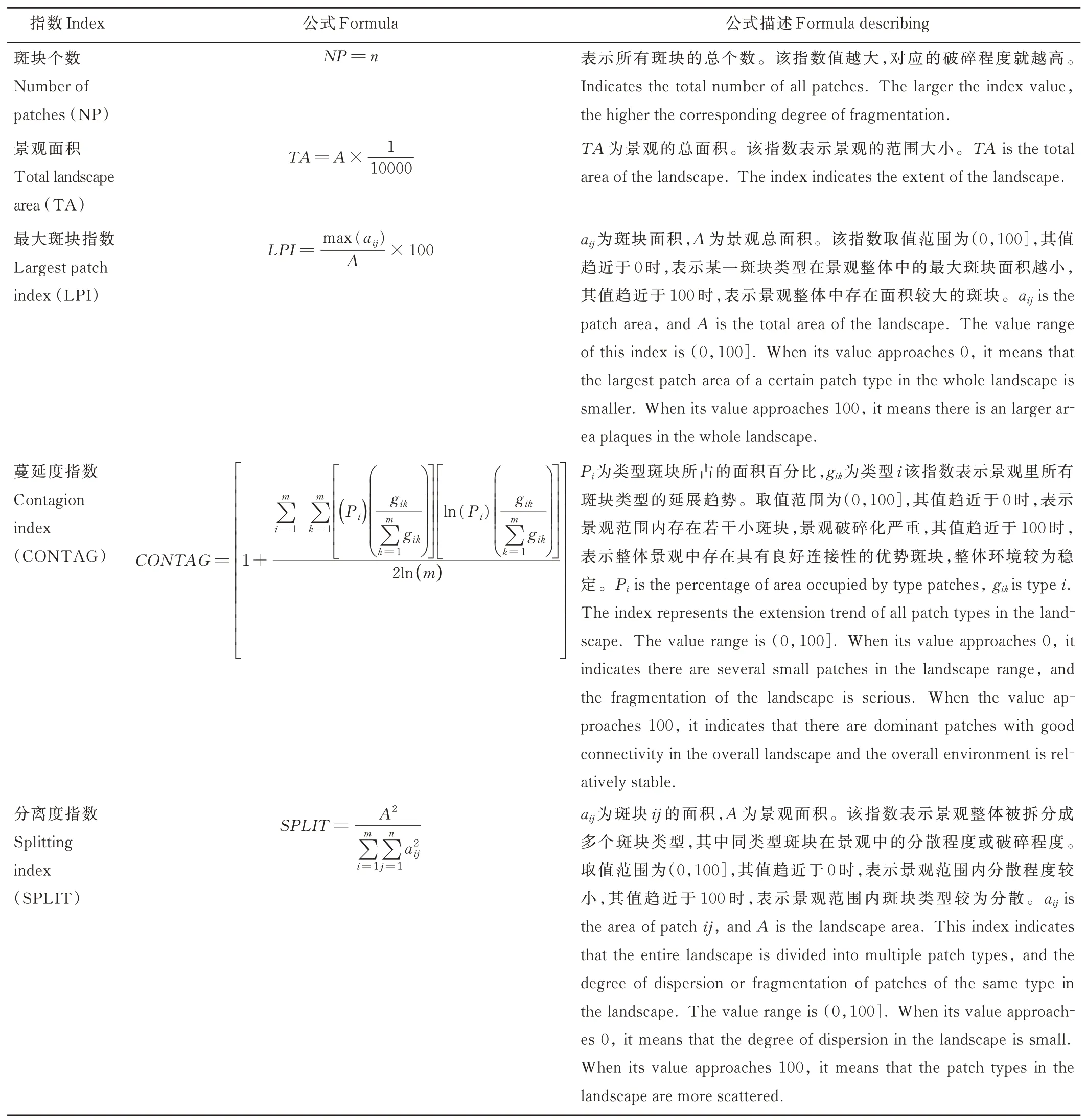

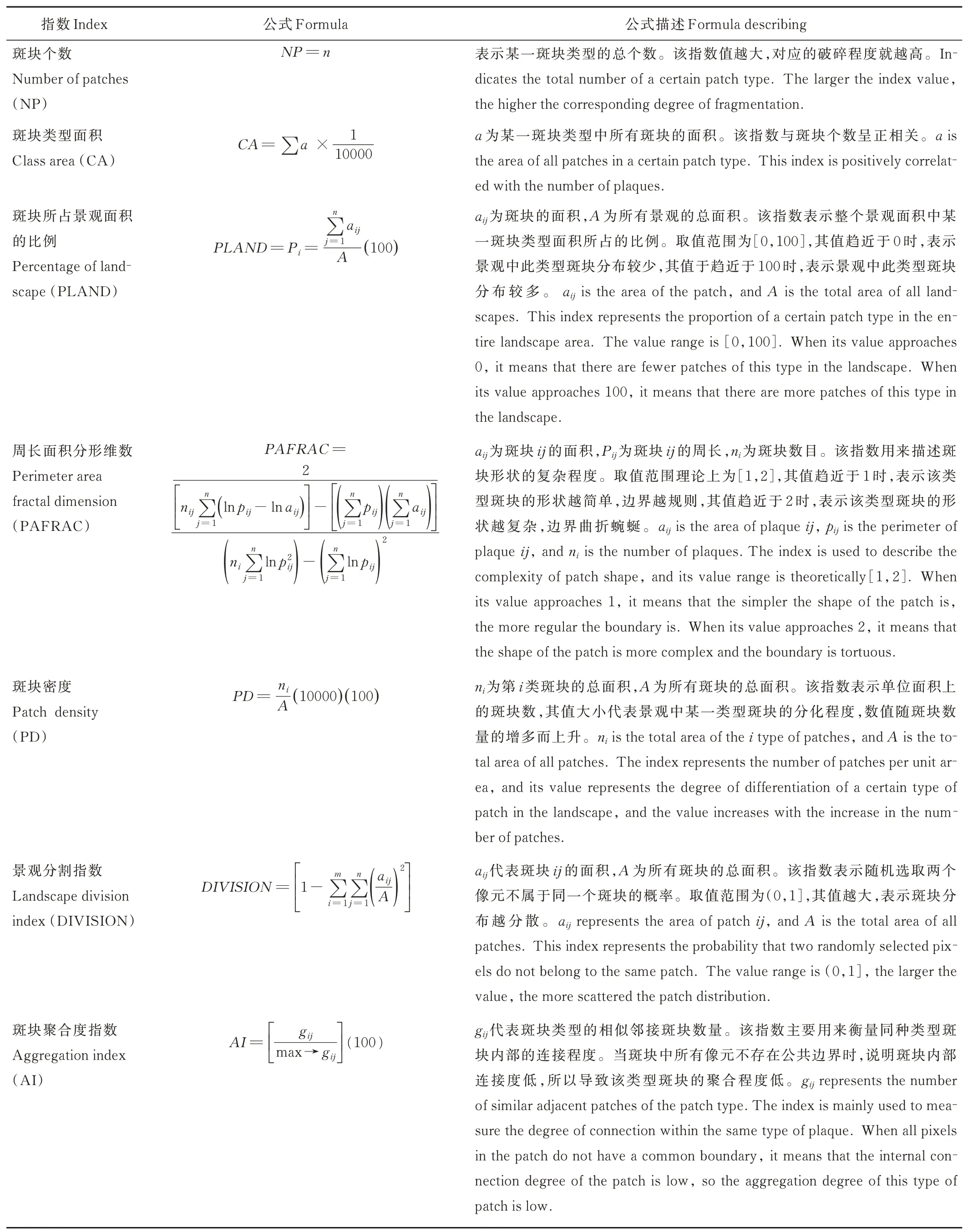

1.3.1 景观指数计算方法 本研究选取景观格局指数分析方法定量描述研究区景观特征。主要从描述斑块类型级别和描述景观级别的指数中进行选择,利用Fragstats栅格型软件进行处理与计算,并将计算结果以表格的形式进行统计。从斑块特征出发,重点分析研究区景观的破碎程度、聚集程度以及形状分形特征,因此分别选取以下景观指数[17]:1)面积指数:类型面积(class area,CA)、景观面积(total landscape area,TA)、斑块所占景观面积比(percentage of landscape area,PLAND);2)密度大小及差异指数:斑块数量(number of patches,NP)、斑块密度(patch density,PD);3)形状指数:面积周长维数(perimeter area fractal dimension,PAFRAC)、最大斑块指数(largest patch index,LPI);4)聚散性指数:景观分割指数(landscape division index,DIVISION)、斑块聚合度指数(aggregation index,AI)、蔓延度指数(contagion index,CONTAG)以及分离度指数(splitting index,SPLIT)(表2和表3)。

表1 试验区以及样地概况Table 1 Test area and sample plot summary

1.3.2 斑块分形模型以及稳定性指数计算方法 分形维数与稳定性指数的计算方法采用文献[18]提出的周长—面积算法。其分形维数定量化表示为:

式中:D代表斑块的分形维数;P代表斑块周长(m);A代表斑块面积(m²)。

通过计算斑块的面积和周长,得出lnA和lnP的数值,以lnA为x轴坐标,以lnP为y轴坐标,在平面直角坐标系中拟合出关于二者的直线方程。直线的斜率k=2/D,进而求得分形维数D的值。研究表明,D值的理论范围为[1,2],值越大,表明边界越不规则。并且当分形维数D值越趋近于1.5时,表示该类型斑块越来越不稳定,当该值等于1.5时,表示该斑块类型处于最不稳定状态[19]。因此可以对斑块的稳定性指数进行如下定义[18]:

式中:SI表示斑块的稳定性指数,理论范围为[0,0.5]。其中,当SI值越趋向于0时,表示该类型斑块越不稳定,当SI值越趋向于1时,表示该类型斑块越稳定。

1.3.3 点格局计算方法 利用Pix4D软件将无人机低空航拍所获得的影像数据进行拼接处理,随后利用地理信息系统软件进行格式转换,最后运用ProgramitaJunio(2014)软件进行点格局分析。采用最多的点格局分析方法为Ripley’s(K)点格局法[20]。计算公式如下:

式中:A表示样地面积;n表示种群的个体总数;uij表示第i和第j植物之间的距离;r表示空间尺度,当uij≤r时,Ir(uij)=1,反之,Ir(uij)=0;Wij为以点i为圆心,Uij为半径的圆周长落在面积A中的比例。用引出统计量,计算公式如下:

表2 景观级别指数Table 2 Landscape level index

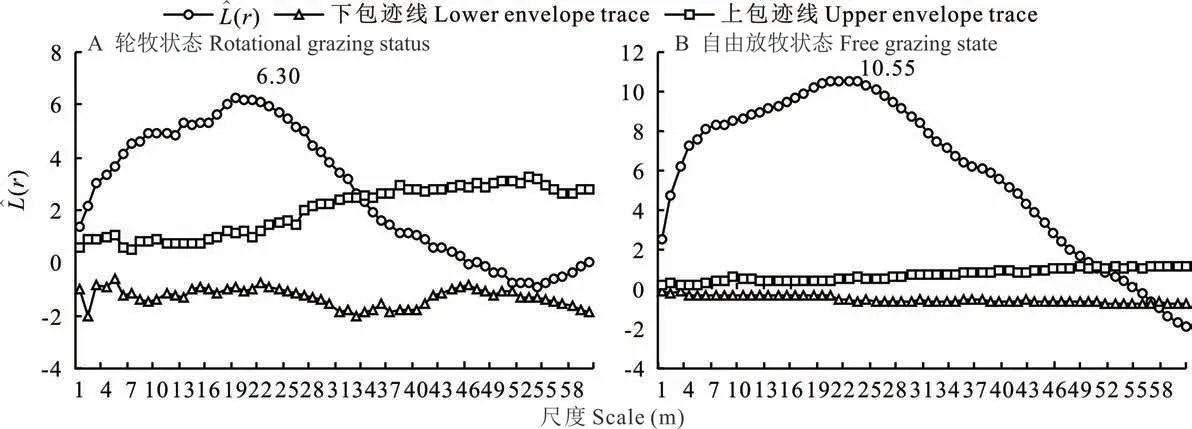

本研究以r为横坐标,上下包迹线为纵坐标,绘制与r的关系图,其中,上下包迹线即置信区间,采用Monte-Carlo随机模拟方法拟合计算,上下包迹线的坐标值分别是的最大值和最小值。当曲线处于上包迹线之上,种群为集群分布;曲线处于下包迹线之下,种群为均匀分布;当曲线处于上下包迹线之间,种群为随机分布。当种群表现为聚集分布时,偏离随机置信区间的最大值看作最大聚集强度,以聚集强度为半径计算出的圆的面积表示聚集规模,其值反映了一定空间范围内的资源异质性程度,值越大,资源分布越不均匀[21]。

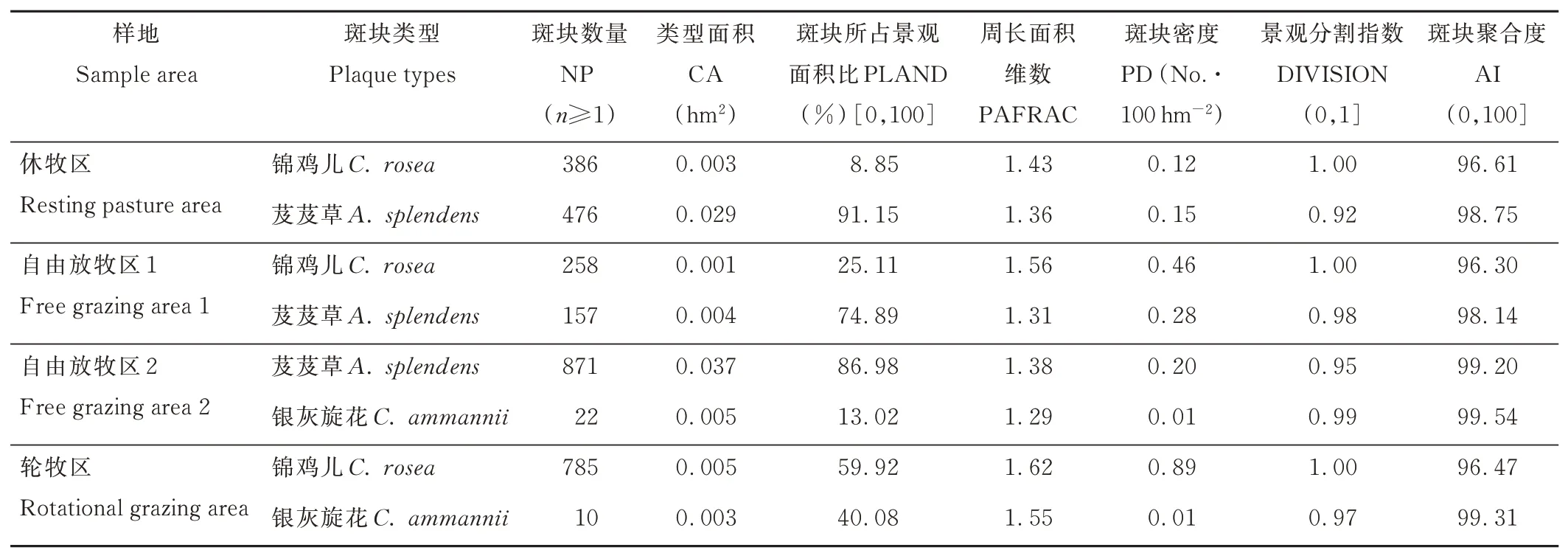

表3 斑块级别水平指数Table 3 Plaque level index

2 结果与分析

2.1 不同放牧方式下荒漠草原微斑块特征与分形研究

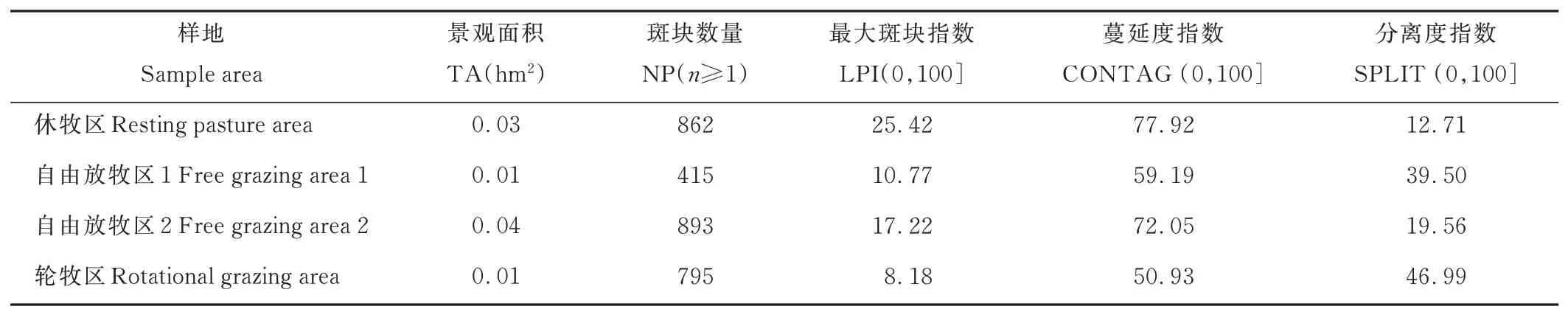

2.1.1 荒漠草原微斑块特征研究 通过对景观指数定量分析来反映斑块特征(表4,表5)。不同放牧方式下最大斑块指数(LPI)和蔓延度指数(CONTAG)均表现为:休牧区>自由放牧区>轮牧区,其中休牧区的蔓延度指数高达77.92,说明休牧区内存在面积较大且连接性较高的斑块类型。不同放牧方式下景观类型的分离度指数(SPLIT)表现为:轮牧区>自由放牧区>休牧区,其中轮牧区的分离度指数为46.99,说明轮牧区内破碎化程度较高(表4)。

表4 景观水平下各样地植物微斑块景观特征指数Table 4 Landscape characteristic index of all kinds of plants at landscape level

表5 斑块类型水平下各样地植物微斑块景观特征指数Table 5 The landscape characteristic index of various plant micropatches at the level of patch type

不同斑块类型在不同放牧条件下形成的斑块数量(NP)存在明显差异,锦鸡儿斑块在轮牧条件下数量最多,说明轮牧条件下形成的锦鸡儿斑块的破碎化程度较休牧区及自由放牧区高。不同类型斑块的面积(CA)存在明显差异,芨芨草斑块面积相对较大,锦鸡儿斑块面积相对较小。休牧区内芨芨草斑块面积占景观整体面积(PLAND)的91.15%,自由放牧区内2块样地中的芨芨草斑块面积均较大,分别为74.89%和86.98%,说明芨芨草为休牧区和自由放牧区的优势斑块,轮牧区内锦鸡儿斑块面积占整体面积的59.92%,为轮牧区的优势斑块。

所有斑块类型的周长面积分形维数(PAFRAC)均在理论范围之内,不同放牧方式下锦鸡儿斑块的分形维数表现为:轮牧区>自由放牧区>休牧区,说明轮牧状态下形成的锦鸡儿斑块形状最为复杂;不同放牧方式下芨芨草斑块的分形维数表现为:自由放牧区2>休牧区>自由放牧区1;不同放牧方式下银灰旋花斑块的分形维数大小表现为:轮牧区>自由放牧区。综合比较,不同放牧方式下锦鸡儿斑块类型的平均分形维数为1.54,芨芨草斑块类型的平均分形维数为1.35,银灰旋花斑块类型的平均分形维数为1.42,因此,不同类型斑块形状复杂程度表现为锦鸡儿斑块>银灰旋花斑块>芨芨草斑块。

不同类型斑块的景观分割指数(DIVISION)>0.90,其中锦鸡儿斑块的景观分割指数为1,说明随机选择两个像元点时不属于同一斑块的概率达到最大值,证明此斑块类型的分散程度极高。不同类型斑块聚合程度指数(AI)大小表现为:银灰旋花斑块>芨芨草斑块>锦鸡儿斑块,以自由放牧区内银灰旋花斑块聚合程度最高(表5)。

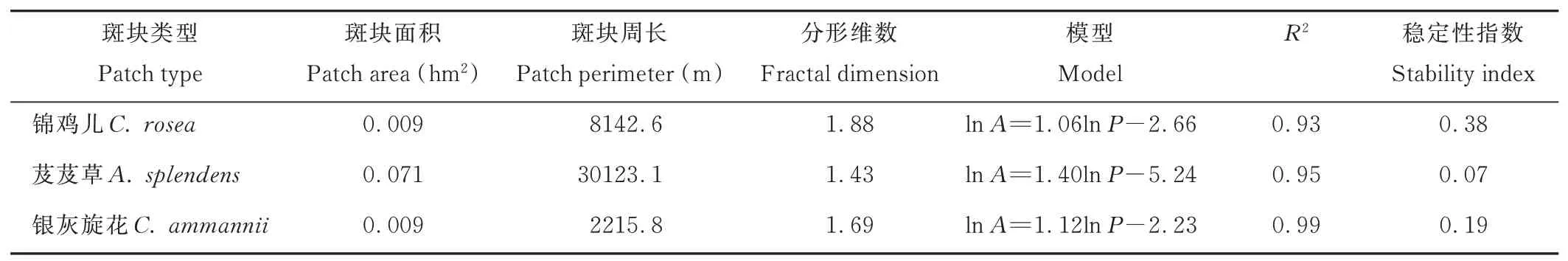

2.1.2 荒漠草原微斑块形状的分形维数与稳定性指数研究 利用分形维数和稳定性指数对植物微斑块的形状进行分形研究(表6)。不同类型斑块的分形维数大小顺序为锦鸡儿斑块>银灰旋花斑块>芨芨草斑块,锦鸡儿斑块的分形维数为1.88,说明锦鸡儿斑块的形状最复杂。芨芨草斑块的分形维数为1.43,接近于1.5。说明芨芨草斑块边界虽然较为规则,但稳定性较差。不同斑块类型的稳定性指数表现为:锦鸡儿斑块>银灰旋花斑块>芨芨草斑块。说明锦鸡儿斑块抵御外来干扰的能力较好,而芨芨草斑块抵御外来干扰的能力相对较差(表6)。

表6 不同类型植物微斑块分形维数与稳定性指数Table 6 Fractal dimension and stability index of micropatches in different types of plants

2.2 不同放牧方式下荒漠草原微斑块空间分布格局研究

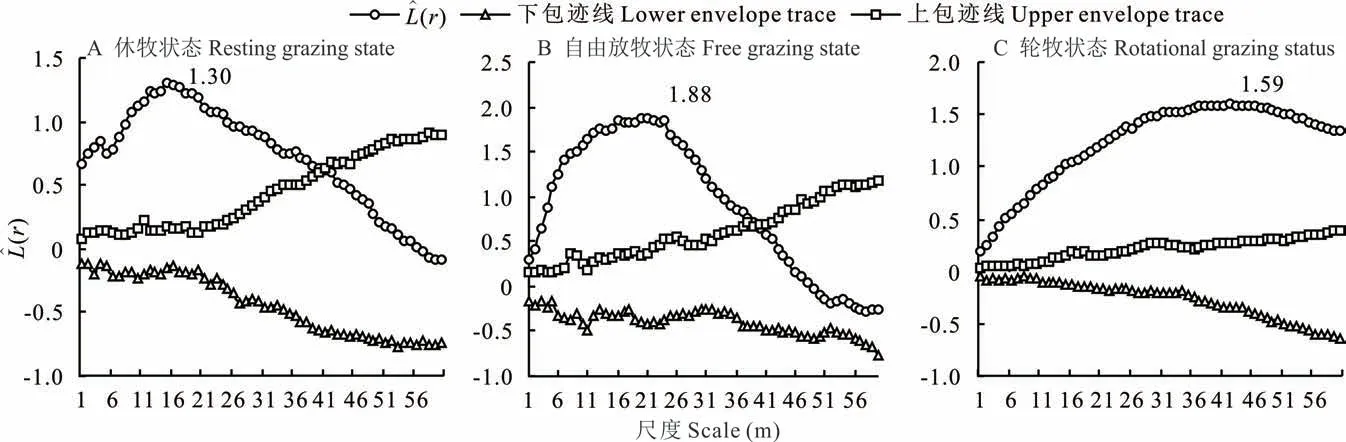

2.2.1 锦鸡儿斑块空间分布格局研究 由于锦鸡儿斑块在休牧、自由放牧以及轮牧状态下均有存在,因此本研究在3个区域中各选择一块样地进行分析。随后利用空间点格局方法,通过Programita Junio(2014)软件进行分析(图1)。

图1 不同放牧方式下锦鸡儿斑块空间分布格局Fig.1 The pattern of patch spatial distribution of C.rosea patches under different grazing methods

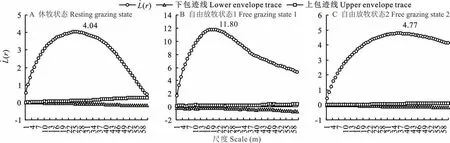

2.2.2 芨芨草斑块空间分布格局研究 由于芨芨草斑块只存在于休牧与自由放牧状态下,且自由放牧区内芨芨草斑块分布较广,因此,本研究在休牧区选择一块样地,而在自由放牧区内选择两块样地进行分析(图2)。

图2 不同放牧方式下芨芨草斑块空间分布Fig.2 The pattern of patch spatial distribution of A.splendens patches under different grazing methods

2.2.3 银灰旋花斑块空间分布格局研究 由于银灰旋花斑块只存在于轮牧状态与自由放牧状态下,因此,本研究只针对这两种状态下的银灰旋花斑块进行分析(图3)。

图3 不同放牧方式下银灰旋花斑块空间分布Fig.3 The pattern of patch spatial distribution of C.ammannii patches under different grazing methods

3 讨论

3.1 斑块特征

本研究发现,休牧区存在面积较大且连接性较高的斑块类型,这是由于休牧条件下形成的芨芨草斑块面积占景观整体面积的90%以上,成为休牧区的优势斑块,形状规则,稳定性较差,通常在地下水位较低、盐渍化严重的土壤中不宜存活[22];自由放牧区内银灰旋花斑块的聚合度指数(AI)最高,属于典型旱生植物,草原出现退化或盐碱化后数量明显增多,是草地退化和盐碱化的指示种,极易形成小群落[23],其主要出现在轮牧区与自由放牧区,表明此片区域可能存在草场退化的风险;轮牧区的蔓延度指数较低,分离度指数较高,说明区内存在分布上较为分散的细小斑块类型,这是由于此区域锦鸡儿斑块数量最多,导致该区域破碎化程度较高,斑块形状复杂,但稳定性较好,适宜生存于砂质壤土中,可自然播种繁殖[24]。研究表明,锦鸡儿斑块形状最不规则,可能与提取斑块时的分割尺度参数设置有关,以及灌丛类植物本身具有较多的分枝结构,导致形成的边界较复杂。大的斑块面积对应稳定性较差,可能是由于本研究针对斑块稳定性只从斑块形状的复杂程度入手,而在实际自然环境中稳定性受诸多因素制约,有待于进一步研究。同时本研究对于斑块类型与土壤异质性内在的联系还不清楚。苏尼特右旗荒漠草原土壤主要由棕钙土和栗钙土构成,局部会有少量的草甸土、盐碱土以及风沙土。棕钙土分布在草原中西部,栗钙土分布于东南部,草甸土以及风沙土则分布于水草条件较好的区域。鉴于此,未来研究中还应加入土壤因子等重要影响因素,以期更加全面揭示斑块的生长环境。

3.2 分布格局

本研究发现,锦鸡儿斑块在样方尺度范围内主要呈现显著性的聚集分布,偶尔在小尺度范围呈随机分布和均匀分布,芨芨草斑块在样方尺度范围内呈现显著性的聚集分布,银灰旋花斑块在较大尺度范围内呈聚集分布,随着尺度增加变为随机分布最后过渡为均匀分布。这是由于在通常情况下,植物种子多以母株为中心进行散布或传播,极易形成聚集分布[25],在较大范围内,斑块所处环境的资源分布不均匀,但在小范围内易形成资源均匀分布的现象。这与众多学者研究得出的随着尺度增大,种内竞争过程中个体间出现相互排斥现象而引起的聚集分布格局逐渐向随机分布和均匀分布转变的结论相一致[26]。由此可见,样地尺度范围内,样地内不同斑块类型在较大尺度内均呈明显的聚集型分布。这与张峰等[27]研究得到的大多数自然种群都呈聚集型分布的结论相一致。此外,影响草原微斑块分布格局的因素还有很多,在今后的研究中可以具体将自然因素与人为因素综合考虑进行研究。

4 结论

1)芨芨草斑块面积占休牧区内景观整体面积的91.15%,为优势斑块,蔓延度指数高达77.92,连接性较好;银灰旋花斑块聚合程度指数最好,空间分布最为密集,在自由放牧区内数量相对较多,说明此片区域可能存在草场退化;锦鸡儿斑块在轮牧区内数量最多,为优势斑块,分离度指数高达46.99,表明该区域破碎化程度较高。不同类型斑块的面积存在明显差异,芨芨草斑块面积相对较大,锦鸡儿斑块面积相对较小。锦鸡儿斑块的分形维数最高,为1.88,其形状最不规则,但稳定性最好,抵御外来干扰的能力较好;芨芨草斑块的分形维数为1.43,其值接近于1.50,说明其稳定性较差,抵御外来干扰的能力相对较差。

2)在样方尺度范围(120 m×120 m)内,通过对比不同放牧方式下锦鸡儿斑块的空间分布特征发现,锦鸡儿斑块呈现显著性的聚集分布,偶尔出现随机分布,并且休牧状态下和自由放牧状态下斑块分布格局较为一致,当尺度范围大约在1~40 m时均呈聚集分布,大于该尺度则呈随机分布;对比不同放牧方式下芨芨草斑块的空间分布特征发现,该斑块呈显著性的聚集分布;而银灰旋花斑块则表现为由聚集分布到随机分布,再到均匀分布的分布特征。同时参照最大聚集强度计算所得的聚集规模,均表现出自由放牧状态下各斑块类型聚集规模较大的特点。