创设生活问题情境,构建有效的物理课堂

——以“共点力的平衡及其应用”为例

2021-04-22伍国贵

伍国贵

(广东省阳江市阳东区第二中学,广东 阳江 529931)

1 引言

“创设生活问题情境”是教师在教学过程中引入或创设具有一定色彩的、生动具体的日常生活场景,动摇学生的认知平衡,激起学生疑惑、诧异的情感,使学生产生必须探究到底的欲望的一种教学方式。通过创设具有挑战性和探索性的生活问题情境,教师能有效促进学生科学思考、合作探究,亲身体验知识的构建过程,提高分析问题和解决问题的能力,体会到成功的喜悦,进而优化物理课堂教学效果。下面以高一物理“共点力的平衡及其应用”的教学内容为例,创设日常生活中有关平衡的情景,提出问题,让学生经历用共点力的平衡条件分析并解决生活中实际问题的过程,体会利用共点力的平衡条件解决问题的思路,并最终形成利用共点力平衡条件解决问题的意识和能力。

2 以问题导入激发兴趣

创设学生熟悉的日常生活中的物理问题情境,学生会感到亲切自然,从而激发好奇心和求知欲。然后,教师可引导学生主动探究,点燃学生的思维之花,开启学生的智慧之门,有效提高学生的科学思维[1]。

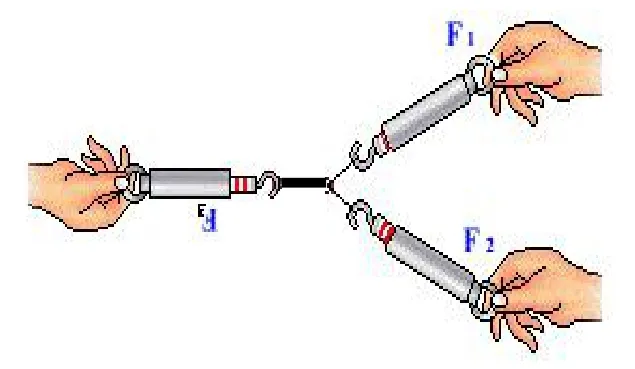

“共点力的平衡及其应用”是对初中所学内容的扩展与提升,学生已经知道物体的平衡状态是物体处于静止或匀速直线运动状态和二力平衡的条件。在相互作用前几节的学习中,学生已经会对物体进行受力分析和利用平行四边形定则进行力的合成与分解。在“共点力的平衡及其应用”的新课引入中,教师可以展示一些日常生活中有关平衡的图片或者视频(如节日挂的灯笼、蘑菇石、体操吊环比赛、顶缸表演、港珠澳大桥),让学生感受平衡之美和认识到物理现象、问题就在我们身边。然后以节日挂的灯笼(图1)为例让学生进行受力分析(灯笼受到重力和绳子的拉力),回顾初中所学二力平衡条件“两个力大小相等、方向相反、作用在同一条直线上,即这两个力的合力为零”。接着提出问题,在我们现实生活中有很多物体常常受到三个力的作用而处于平衡状态,如图2,2008年北京奥运会体操吊环决赛中,陈一冰获得金牌,陈一冰拉着吊环静止时受到三个力作用,让学生思考能否将三个力的平衡问题转化为二力平衡问题。学生很容易想到利用任意两个力的合力与第三个力等大反向,三个力的合力即为零(图3)。

图1 节日灯笼

图2 陈一冰吊环比赛

图3 合力示例图

最后,教师可进一步提出问题:如果物体受到多个力作用而处于平衡状态?让学生进行讨论总结,学生自然而然会联想到用求三力平衡的办法,通过对力进行逐步求和,最终将多力平衡问题转变为二力平衡问题。

通过这样的课堂引入,学生既体会到了平衡之美,又提高了逻辑推理能力,学生的学习兴趣和探究热情随即得以提高。

3 巧设问题情境调动探究动机

设置生活中的实际问题情境,既可以触发学生的求知渴望,又可以激发学生的探究热情,既易于理解,又便于反复体验。学生通过对生活实际问题的思考、探索,能提高发现问题的意识以及认识自然、理解自然,有效增强知识构建的能力。在前面得出物体受到多个力平衡时的求解方法后,教师创设以下情境,提出问题。

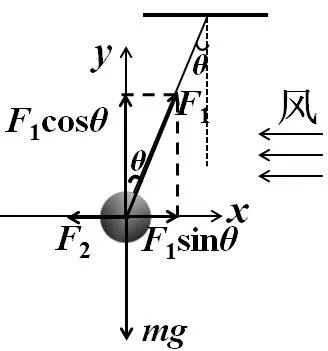

情境一:播放一则新闻片段,正在施工的高楼外墙施工工人被风吹离墙壁一段距离(图4),提出问题,如何利用共点力平衡条件估算工人所受水平风力的大小?

图4 工人施工现场

情境二:展示人们在超市里使用拉杆式购物篮的图片(图5),提出问题,请你从力的角度分析,为什么人们习惯拉购物篮,而不是推购物篮?

图5 拉杆式购物篮

通过这两个现实生活中的问题情境,把学生带入利用物理知识解决现实问题的场景中来,调动学生探究的积极性,有效培养学生思考的习惯。

4 注重启发诱导自主探究发现

在物理教学中,教师创设情境,提出有效问题,当学生进入问题的合作探究后,教师适时地启发引导学生,让学生积极思考,从而找出解决问题的思路和方法,实现知识的自主构建和问题解决能力的提升[2]。教师在创设了情境一、二的问题情境后,可适时地引导学生抽象概括、构建模型。引导学生抽象概括工人和购物篮的形状和大小相对于所研究的问题属于次要因素,可以忽略,因此可以把工人和购物篮抽象为一个质点来研究。在情境一中,由于实际风力是不断变化的,工人的受力也是不断变化的,引导学生分析工人在离开墙壁最远处这极短时间内,可以认为工人处于平衡状态。在情境二中,由于人拉购物篮的实际运动是比较复杂的,但是人在购物时总喜欢拉着购物篮缓慢行走,此时可以将购物篮缓缓运动的某时刻所处的状态认定为平衡状态。通过教师的启发引导,学生能学会将实际情境中的物体抽象作为质点,体会物理模型构建的过程,培养模型构建的思维方式。

教师适时引导学生构建模型后,留出充足的时间给学生思考、合作探究,分析和解决问题。

问题一:工人受到重力、绳子拉力和风力作用(受力分析如图6),工人处于平衡状态时受到的任意两个力的合力与第三个力等大反向,利用几何关系即可得出风力的大小F2=mg tan θ。若工人质量为70kg,得到风力约为404N。学生不知道风力的厉害,这时教师可让学生对比12 级风顺口溜,“……六级强风举伞难,七级树摇步行艰,八级大风树枝折……”,从该顺口溜可知风力达到八级时对人的作用力是非常巨大的,这也是为什么风力超五级时不得从事外墙清洗等相关工作的原因,如此有助培养学生敬畏自然、珍爱生命的意识。

图6 工人受到重力、绳子拉力和风力作用受力分析图

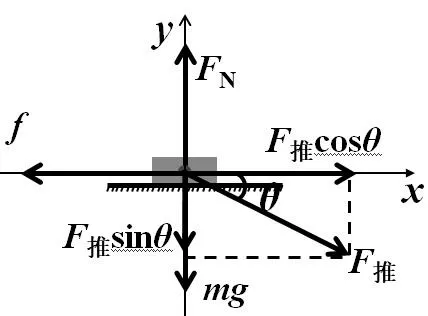

问题二:拉购物篮受到重力、支持力、拉力和摩擦力作用(受力分析如图7),若采用力的合成的办法将比较麻烦,因此可采用正交分解法,沿水平和竖直方向建立平面直角坐标系,将拉力分解到坐标轴上,当坐标轴上的合力分别为零时,购物篮所受到的合力即为零。

图7 拉购物篮受到重力、支持力、拉力和摩擦力作用受力分析图

拉购物篮时:

x轴:F拉cos θ=f,

y轴:FN+F拉sin θ=mg,

又因:f=μFN,

同理当推购物篮时(图8)即可解得:F推=。

图8 推购物篮受到重力、支持力、拉力和摩擦力作用受力分析图

可见对于同一个购物篮,在相同的地面运动时,可以认为µ和m保持不变,当拉力和推力与水平面的夹角相同时,可以得到拉力小于推力,即拉比推要省力些,这就是人们常常是拉购物篮而不是推购物篮的原因。通过对情境一、二的生活问题情境的探究,学生学会了力的合成和正交分解的应用,既培养了应用物理知识解决实际问题的能力,又提升了科学思维能力,同时还使物理课堂焕发活力,有效优化了物理课堂教学效果。

5 质疑创新提出见解

既然同一人拉购物篮比推购物篮时要省力,由此提出质疑,在超市里为什么更多的人选择推购物车而不是拉购物车呢?通过展示探究结果与现实生活实际的差异,引发学生的认知冲突,培养学生的质疑和批判精神,引导学生提出自己的见解,使学生意识到物理模型与现实生活的差别,不断提出质疑、不断创新,从体验中获得感性认识,领悟问题解决的特点,最终形成发现和解决问题的思维习惯。

综上所述,在高中物理课堂教学中,教师根据教学内容选取生活中的实际情境作为载体,不但能充分调动学生学习的积极性,激发学生学习的兴趣和活跃学生的思维,还可以充分发挥学生学习的主体地位,提高学生物理的学科素养。在“共点力的平衡及其应用”的教学中让学生在运用共点力的平衡条件解决生活中实际问题的过程中,培养了学生建构物理模型的能力,科学推理的能力,质疑与批判的精神以及提出自己创造性见解的能力。可见,精心创设生活中的物理问题情境,使学生在活跃的课堂氛围中主动思考、合作探究,不仅符合新课程改革的要求,还可以有效提高物理教学课堂效果。