管波探测法在桩底岩溶勘察及桩身质量检测中的应用

2021-04-22李关勇

李关勇

(广东省建筑设计研究院有限公司,广东 广州 510010)

1 引 言

岩溶地区嵌岩桩施工时,基岩中存在溶洞、基岩裂隙、软弱夹层等,使桩端持力层的完整性难以满足设计及规范要求,为确保桩基持力层的完整性,常采用“一桩一孔”或“一桩多孔”的方式进行超前钻勘察,然而在岩溶强发育区单纯的超前钻勘察未必能达到预期效果。另外,水下灌注桩常出现的桩身质量问题有断桩、沉渣、夹泥等,查明上述问题常用的检测方法有钻芯法、低应变法、静载试验等。根据基桩检测规范[1],大直径桩钻芯法检测需要“一桩多孔”进行检测,该方法存在检测范围不全面、工作量大、耗时长等缺点。管波探测是一种有效、精确、能快速查明以钻孔为中心一定范围内岩溶、基岩裂隙带或断桩等不良情况分布的方法,弥补了钻芯法“一孔之见”的不足[2,3],为设计、施工定桩长提供更加全面、可靠的地质依据以及桩身质量检测提供一种有效的手段。

2 管波探测法

2.1 管波探测原理

根据弹性波理论,在弹性介质中传播的震动按传播空间划分为体波和面波,体波包括横波和纵波,体波在无限空间中传播;面波包括瑞利波和勒夫波,面波在波阻抗的界面附近传播[4]。在充满液体的钻孔与周围地层之间形成一个明显的波阻抗,当波传播至该界面时就像一个新的“震源”,激发了沿钻孔轴方向传播的波,称为管波[5],在界面处发生反射振幅如下:

其中:A0为入射波的振幅;R为界面的反射系数;A为反射波的振幅;Z1、Z2为界面两侧介质的波阻抗。反射波的振幅的强弱反映了界面的波阻抗差异,通过分析反射管波的波幅特征,探测波阻抗差异界面,通过对界面的解释,推断孔旁岩溶、软弱夹层等的发育情况。

管波探测的频率范围一般为100~3 000 Hz,现有探测设备接收管波的中心频率约为700 Hz[6,7]。根据波动理论中的半波长理论,管波探测法的探测范围为以钻孔中心为圆心,半径为管波波长的1/2的圆柱状空间,即管波探测法的探测半径约为1.2 m[8]。管波探测具有以下特点:①管波具有能量强、衰减慢,波形异常易以识别,成果可靠性高。②钻孔洞穴大小探测分辨能量强、垂向探测精度高,人为干扰因素低。③探测工期短、勘察成本低,可在钻探过程中完成,提交成果迅速。

2.2 管波探测测试方法

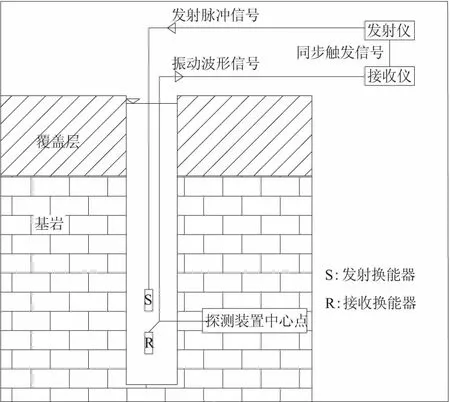

管波探测法的探测装置(详见图1)为通过发射仪产生的发射脉冲信号通过发射换能器S转换成振动脉冲,在孔壁周围产生管波,管波沿钻孔轴向上及向下传播,接收换能器R首先接收到直达管波。沿钻孔轴向传播的管波在波阻抗差异界面(孔径变化处、液面处、孔底、孔壁波阻抗差异界面)处发生反射,反射管波由接收换能器R接收。固定采用自激自收观测系统,收发探头间距一般为0.6 m,测点间距为0.1 m,测试方式按从下至上进行,从而形成一幅管波探测时间剖面[9,10]。通过对时间剖面上直达波和反射波的能量强弱、波速大小及反射波组的形态特征进行分析,即可判别溶洞及桩身缺陷等的位置。

图1 管波探测法的探测装置Fig.1 Detection device of tube wave detection method

3 管波探测方法的工程实例

3.1 桩端持力层岩溶探测

肇庆某项目拟建综合交通枢纽,为地上4层、地下2层,场地位于珠江-西江中下游,属冲洪积平原地貌,上覆土层主要为人工填土、淤泥、粉质黏土、粉细砂及中粗砂层,下覆基岩为灰岩。场地内砂层大多直接覆盖于可溶性灰岩之上,其岩溶见洞率高达72.2 %,线岩溶率达38.3 %,最大溶洞高度达18.9 m,部分溶洞呈串珠状,局部地段揭露土洞,最大土洞高度为13.2 m,岩溶强发育,岩溶水丰富且与上部砂层孔隙水联系密切,地质条件十分复杂。岩溶强发育对桩基础施工、基坑开挖、地基处理等影响极大,在施工期间或竣工后可能诱发地面沉陷等地质灾害,对工程设计施工及后期投入使用极其不利,查明桩端持力层及其周边的岩溶发育情况,对设计人员定桩长及溶洞处理尤为重要。

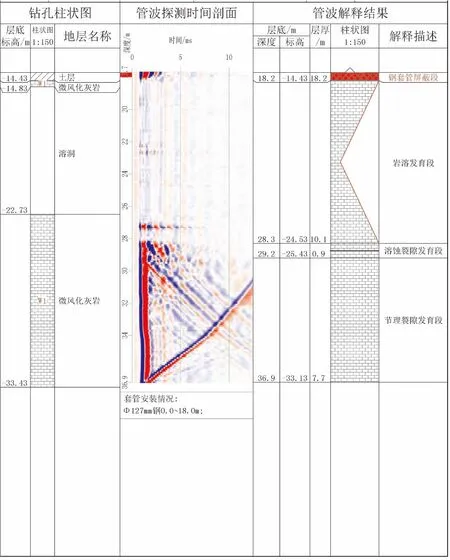

图2 ZK9A-1号孔柱状图及管波成果Fig.2 ZK9A-1 column diagram and tube wave result

本项目工程桩总数为319根,均为大直径桩,根据规范及设计要求,需按“一桩多孔”方式进行施工勘察以查明桩位的岩溶发育情况为设计、施工定桩长提供依据。岩溶地区在同一桩位进行多个孔钻探不仅工期长、费用高,且存在串孔及地面塌陷风险。另外,在本场地岩溶极其发育的情况下单纯的钻探未必能完全查明桩底岩溶发育情况。针对上述问题,经过各参建方分析研究确定采用管波探测新技术,将“一桩多孔”的勘察方案调整为一桩两个钻孔,同时在孔位进行管波探测,即“一桩两孔两管波”方案,两钻孔间距为0.8 m。

图2是ZK9A-1号孔的柱状图及探测结果:钻探显示于高程-14.83~-22.73 m为溶洞,-22.73 m至终孔均为完整微风化灰岩;管波探测时间剖面图上显示-14.43~-24.53 m顶底界面反射能量强、频率低,进入区间反射波能量突然消散,直达波能量微弱,解释为溶洞发育段;-24.53~-25.43 m顶底界面管波信号反射能量低、频率较高、反射密集分布,解释为溶洞裂隙发育段;-25.43至终孔深度顶底界面反射波组在层内可见,能量强、速度高,并有多次反射,解释为节理裂隙发育段。

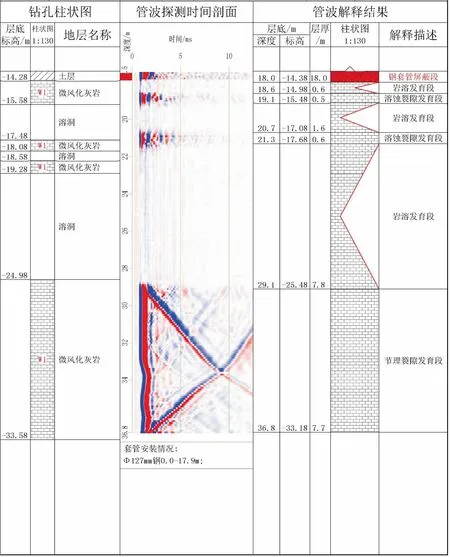

图3 ZK9A-2号孔柱状图及管波成果Fig.3 ZK9A-2 column diagram and tube wave result

图3是ZK9A-2号孔的柱状图及探测结果:钻探显示于高程-15.58~17.48 m、-18.08~-18.58 m、-19.28~-24.98 m均为溶洞,-24.98 m至终孔标高为连续完整微风化岩;管波探测时间剖面图上显示-14.38~-14.98 m、-15.48~-17.08 m、-17.68~-25.48 m顶底界面反射能量强、频率低,进入区间反射波能量突然消散,直达波能量微弱,解释为溶洞发育段,-25.48 m至终孔标高解释为节理发育段。

根据桩号ZK9A号桩两个钻孔的钻探成果及管波探测成果分析可知:①ZK9A-1管波探测成果显示从-25.43 m至终孔高程为节理发育段,与ZK9A-2钻探结果及其管波探测成果基本吻合,管波探测探测效果得到了较好的验证,说明了管波探测法在探测溶洞应用的有效性;②两个钻孔管波探测揭示溶洞与钻探揭露溶洞位置基本一致,溶洞高度整体要大一些,说明了管波探测法对“隐蔽”岩溶(钻探未发现的岩溶)也具有一定的发现能力。

3.2 桩身质量检测的探测

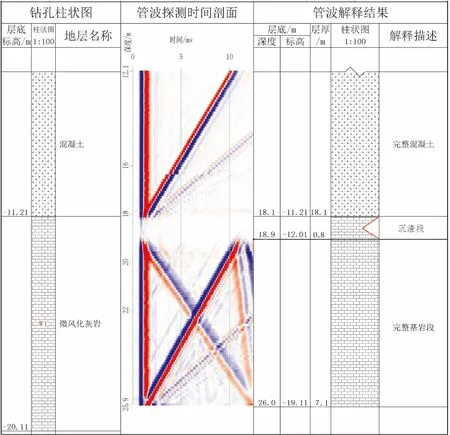

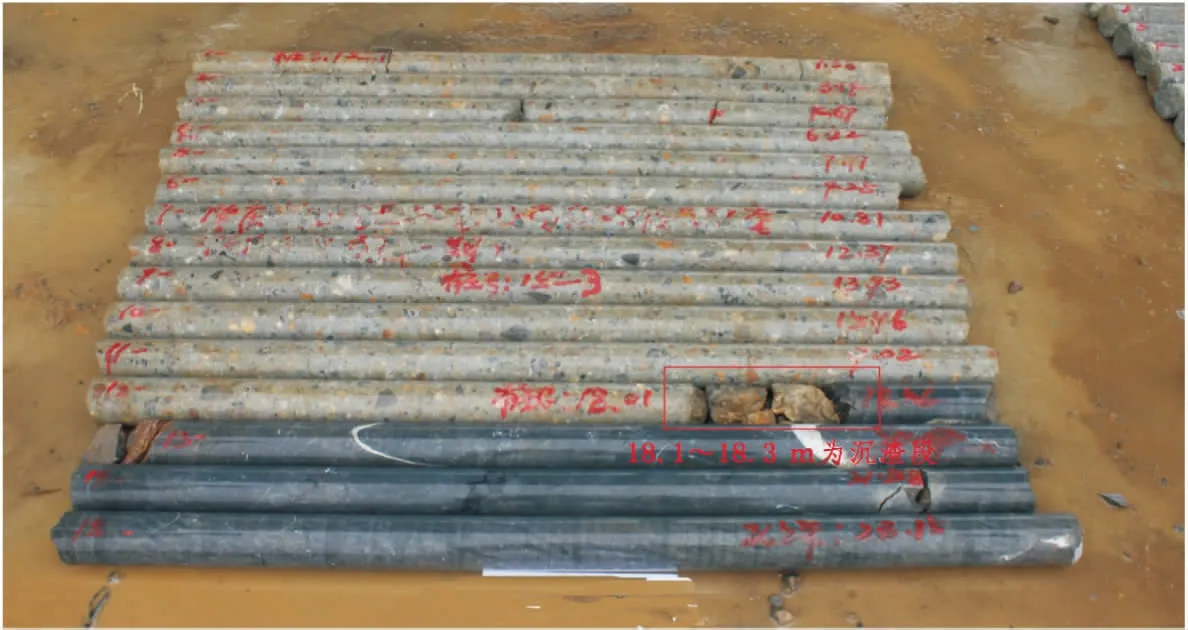

灌注桩施工过程中常见的缺陷主要有夹泥、断裂、缩颈以及沉渣过厚等,为查明桩基缺陷常用的方法为钻芯法,根据基桩检测规范对于大直径桩一般需要一桩多孔进行检测。肇庆某地块项目拟建建筑物总高约168 m,地上48层,地下3层,采用框架剪力墙结构,最大单柱竖向轴力设计值为25 000 kN。为查明该项目一直径为1.8 m灌注桩桩身完整性情况,采用了“一桩一孔一管波”的方式对此根桩进行检测。最初由于赶工期采用单管钻具进行抽芯检测,抽芯结果显示桩底完整且无沉渣,而在该孔进行的管波探测结果显示,界面反射能量强、频率低、且上下反射界面之间的能量存在消散现象,减弱信号厚度约为0.8 m,推断为沉渣段。鉴此情况,项目部决定在距离桩中心0.5 m处采用双管钻具进行再次抽芯检测以验证管波探测情况,两个钻孔的抽芯结果均显示桩底确实存一定厚度的沉渣(详见图5、图6)。由此可见,采用管波探测法进行桩基完整性检测是可行的,该方法探测分辨率较高,避免了由于抽芯设备或钻探人员操作不当带来的误判,比一桩多孔的检测模式更加全面和准确。

图4 ZK15A-1单管钻具抽芯及管波成果Fig.4 ZK15A-1 column diagram and tube wave result

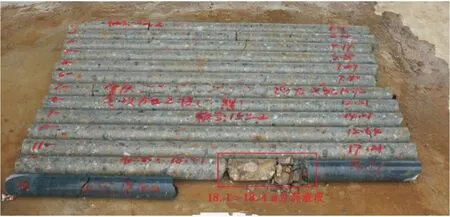

图5 ZK15A-2双管钻具抽芯照片Fig.5 ZK15A-2 double pipe drilling tool core-pulling photo

图6 ZK15A-3双管钻具抽芯照片Fig.6 ZK15A-3 double pipe drilling tool core-pulling photo

4 结 论

根据上述管波探测法在工程应用中取得的成果可以得出结论:①管波探测与钻芯法揭示的溶洞基本一致,管波探测法揭示溶洞高度整体要大一些,说明了管波探测法对“隐蔽”岩溶也具有一定的发现能力。②管波探测灵敏度及精度高,能有效避免因钻探设备、钻探人员操作不当及取芯率低等带来的误判。③管波探测在桩端持力层岩溶探测及桩身质量检测中均取得较好效果,钻芯法及管波探测法的组合能够直观、全面地揭示桩基持力层的岩溶发育情况及桩身缺陷情况,值得推广。