基于高密度电阻率法的地下建筑基础探测

2021-04-22房忠强

杨 超,黄 丹,朱 伟,房忠强

(1.上海元易勘测设计有限公司,上海 201203;2.中国石油长庆油田分公司 勘探开发研究院,陕西 西安 710018)

1 引 言

在城市的快速发展和建筑的快速迭代中,老旧建筑物竣工资料不完整、拆除清理不干净等各种原因造成地下空间埋藏着大量的建筑基础及建筑垃圾,导致新建项目规划建设时缺少必要的地下空间基础数据资料,同时由于具体位置不明确,未知建筑基础和建筑垃圾形成地下空间开发过程中的障碍物,为设计、造价及施工造成了不利影响。

王建历(2019)[1]利用井中磁梯度法、钻孔雷达法、旁孔透射波法等井中物探技术对老旧建筑物基础进行了探测,效果显著。但对于地下残留建筑基础及建筑垃圾的探查,前人研究成果及文献少有报道。相关研究多集中于利用高密度电法、瞬变电磁法、地质雷达法、高频电磁法等手段研究地下生活垃圾的探测[2]。

针对地下残留建筑基础及建筑垃圾的探查,一方面要确定其平面位置,另一方面要确定其深度[3],同时还要解决其空间展布特征。目前,使用传统的勘察手段往往难以有效确定地下建筑基础具体展布形态特征。

另外,上海地区为特殊的软土介质,其土层为区域性长江下泄的大量泥沙在江海交互作用下不断加积而形成,主要由黏性土、粉性土及砂性土组成。地区潜水位埋深一般为0.3~1.5 m,受此影响,电阻率背景值较低,其与混凝土结构的建筑基础及建筑垃圾有比较大的物性差异。

基于此,本文针对上海软土介质的地层特性,对地下建筑物基础进行了一系列探测工作。实践表明,高密度电法作为一种地球物理手段,其电阻率的分布特征可以反映出建筑物基础的分布特征,能够定性描述建筑物基础的形态和位置[4,5],为类似问题的勘察和研究提供实践依据。

2 场地概况及测线布置

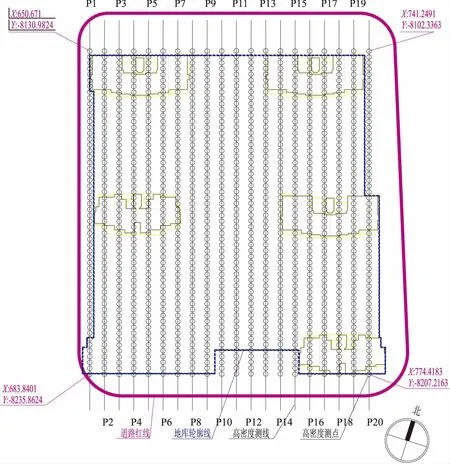

探测区为上海某个待建住宅场地,属滨海平原类型,场地现为草坪,地势较平坦,中部高、边缘较低,呈倒置碟形(图1),一般吴淞系统标高为4.76~6.31 m,高差1.55 m,利于开展高密度电法工作。

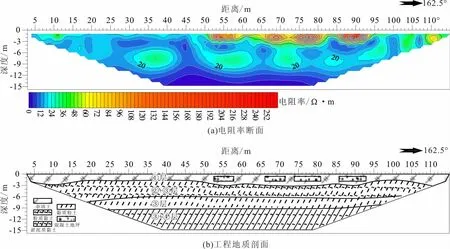

本次电法仪测量采用WDA-1,WDJD-4多功能高密度电阻率测量系统。根据场地历史概况(图1),采用温纳装置[6-10],测线方位北偏西17.5°,垂直于历史建筑基础,电极数为60道,电极间距2 m,线距5 m(图2)。

注:红线表示探测范围图1 场地历史照片Fig.1 Historical photos of the site

图2 高密度测线布置Fig.2 Survey lines distribution of high density electrical method

3 工程地质特征及电性条件

3.1 工程地质特征

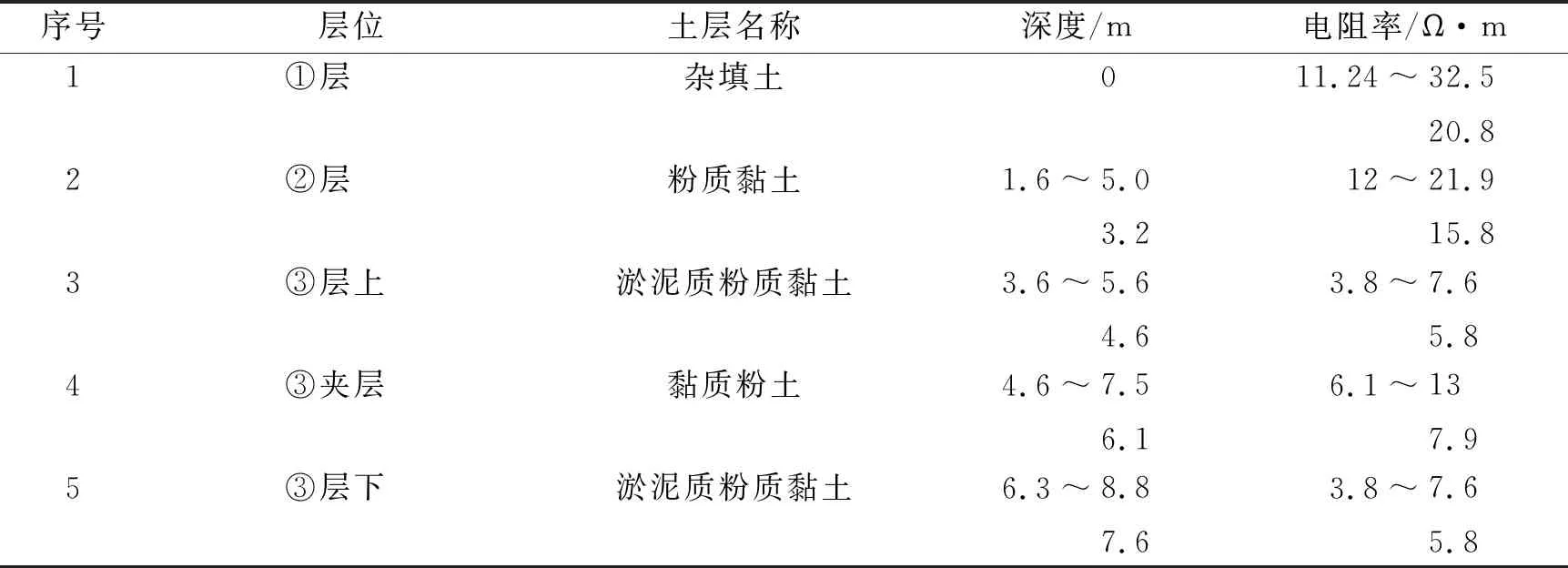

场地所在区域是由长江下泄的大量泥沙在江海交互作用下不断加积而形成,属第四纪全新世(Q4)滨海-河口、浅海、沼泽、溺谷相沉积层;主要由黏性土、粉性土及砂性土组成,探测深度范围内各土层主要分布特点为:第①层杂填土,主要由砖块、混凝土块、碎石等建筑垃圾夹黏性土组成,场地内遍布,局部地段厚度较大。第②层灰黄色粉质黏土,局部夹薄层粉土。第③层灰色淤泥质粉质黏土,夹薄层粉土,土质不均匀,场地内遍布。其间粉土富集段,单独划分为③夹层灰色黏质粉土。第④层灰色淤泥质黏土,夹少量粉土,土质较均匀,场地内遍布(表1)。

表1 场地土介质特征及电阻率参数

续表1

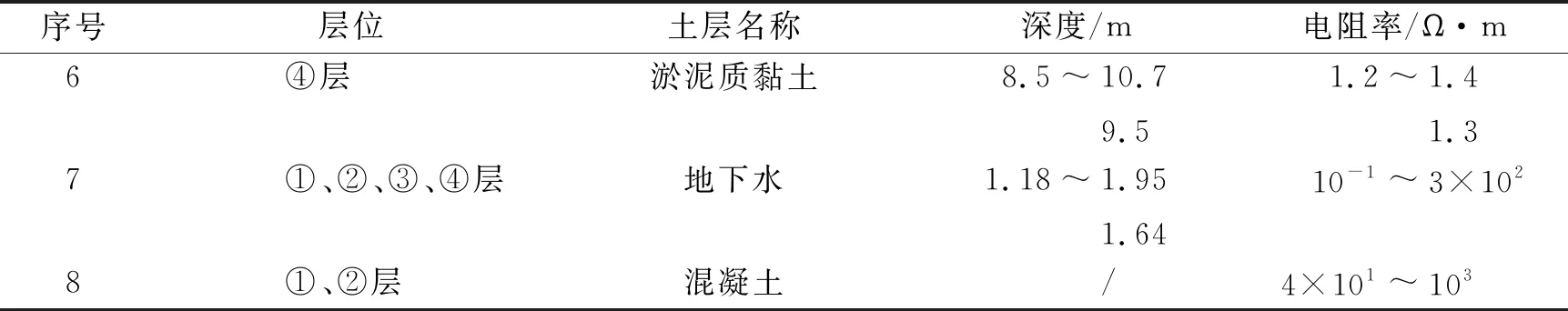

3.2 地球物理特征

探测区属长三角软土介质,地基土以黏性土为主,潜水位埋深1.18~1.95 m,根据电测井资料分析:总体上,软土介质呈低电阻特征,并在20 m范围内随着深度增加电阻率降低,且趋于0(图3);各个土层之间呈“高低相间”的电性特征,界面清晰,土体与混凝土电阻率值差异明显[11],含混凝土、砖块的杂填土呈现中、高电阻特征[12];淤泥质粉质黏土呈低电阻特征;黏质粉土夹层呈中电阻特征(表1,图3)。因而可以利用电阻率特征圈定异常带,推断混凝土基础的空间位置。

图3 软土介质电阻率曲线及特征 Fig.3 Resistivity curve and characteristics of soft soil medium

4 基于电性特征的成果分析

4.1 异常模型建立

根据地基土工程地质特征、地球物理特征分析发现:杂填土层以砖块、混凝土块、碎石等建筑垃圾夹黏性土组成;砖块、混凝土块、碎石块等,含水率低,电阻率较高,因而表层电阻率呈不规则变化,小部分区域出现电阻率极高的现象;杂填土之下以粉质黏土层、淤泥质黏土层组成,含水率高,电阻率较低,在探测范围内越往底部电阻率越低;黏质粉土夹层则出现中阻现象。

根据以上特点,建立异常解释模型:①浅部不规则变化的中高阻异常,为夹杂砖块、混凝土块地杂填土引起的异常,电阻率一般在25 ~60 Ω·m;②深部低阻异常为粉质黏土层、淤泥质黏土层引起,电阻率一般在15~25 Ω·m以下;③黏质粉土中阻异常夹在低阻异常中间,不连续;④成片出现的电性高阻异常,为混凝土地坪引起,电阻率一般大于60 Ω·m(图4)。

图4 工程地质-电阻率解释模型Fig.4 Interpretation model of engineering geology-resistivity

4.2 基于电性特征的成果分析

根据工程地质-地球物理解释模型,依据电性特征对场地地下建筑基础空间分布进行了分析、预测(图5~图7)。

总体上,电阻率呈南高北低特征;北部电性不规则变化,南部电性结构成片出现,东西成带,南北相间隔。

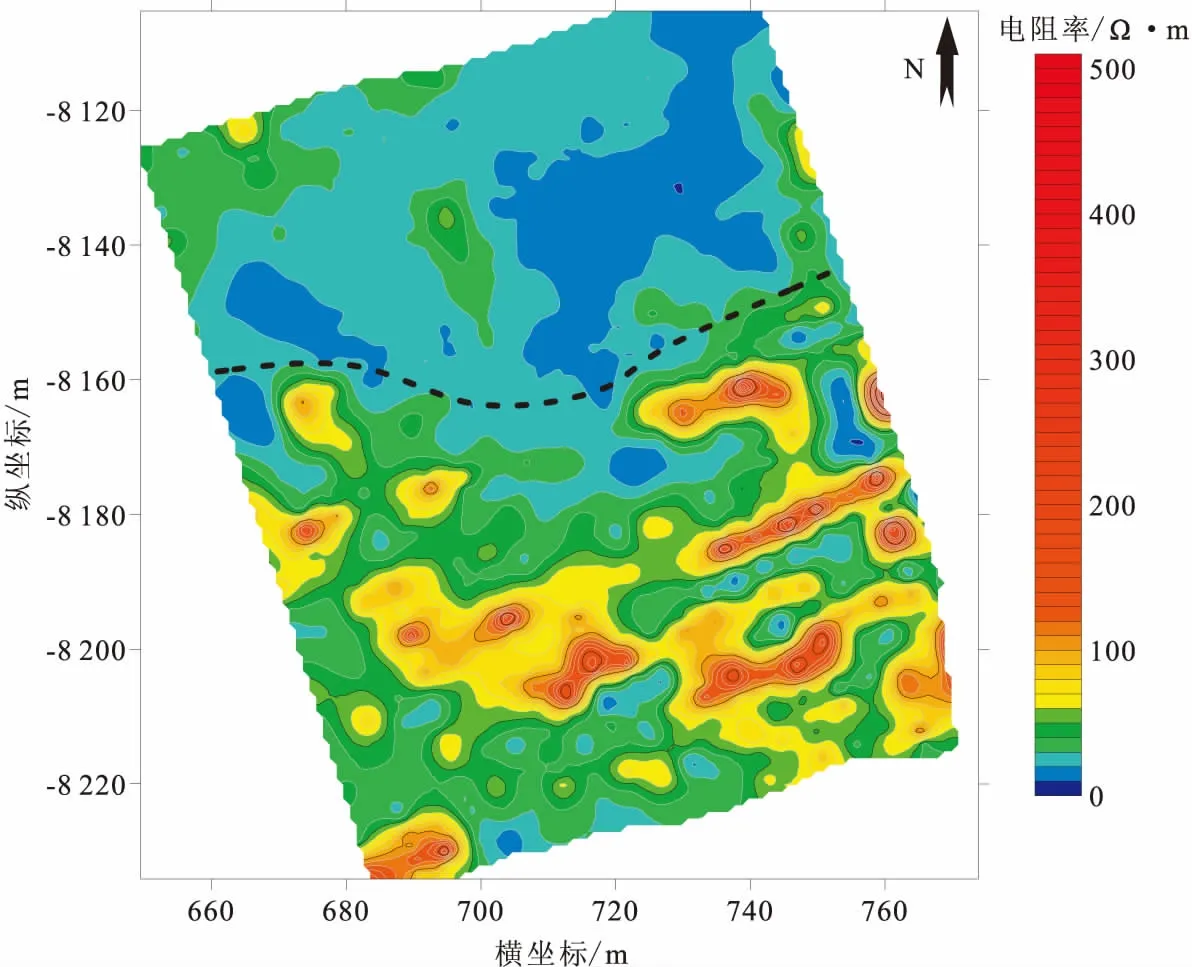

0~1 m范围内,以图中黑色虚线为界,北部呈不规则变化的中高阻异常,推测为夹杂砖块、混凝土块地杂填土;南部东西成带,呈南北相间隔的片状高阻异常,推测为残留的混凝土地坪基础(图5)。

图5 地下0.5 m电阻率分布特征Fig.4 Distribution characteristics of resistivity of 0.5 m underground

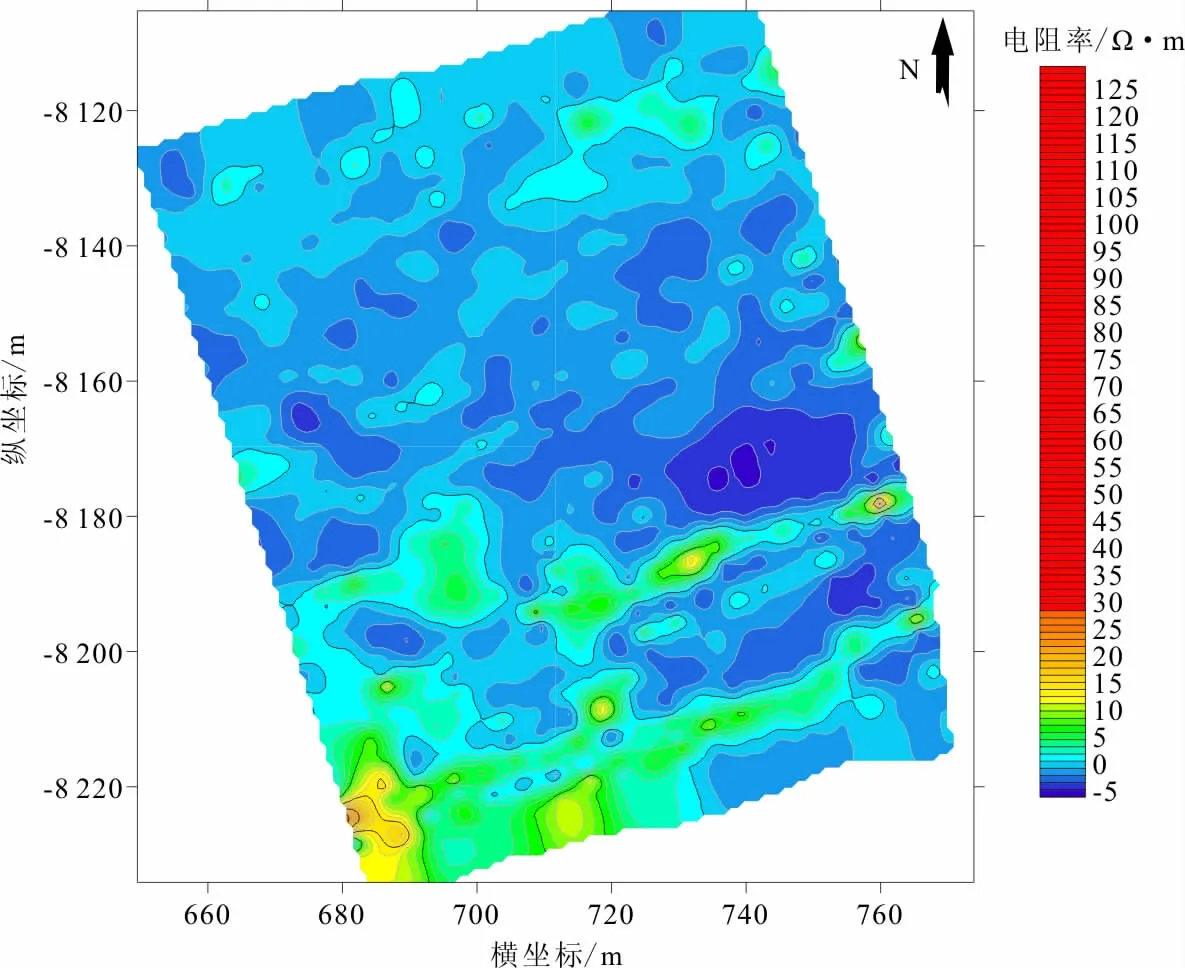

1~2 m深度范围内电性特征基本与1 m以浅一致;该深度范围内在中部、东部出现贯穿南北的牛眼状高电阻率圈闭,呈等间距分布(图中红色虚线矩形框),推测为浅桩(图6)。

2~4 m深度范围内高电阻分布面积减少,中部、东部呈等间距分布的电阻率圈闭消失,推测该深度为地层逐渐正常,但西南角深部依旧存在少量障碍物(图7)。

图6 地下1.5 m电阻率分布特征Fig.6 Distribution characteristics of resistivity of 1.5 m underground

图7 地下3.5 m电阻率分布特征Fig.7 Distribution characteristics of resistivity of 3.5 m underground

5 探测效果验证

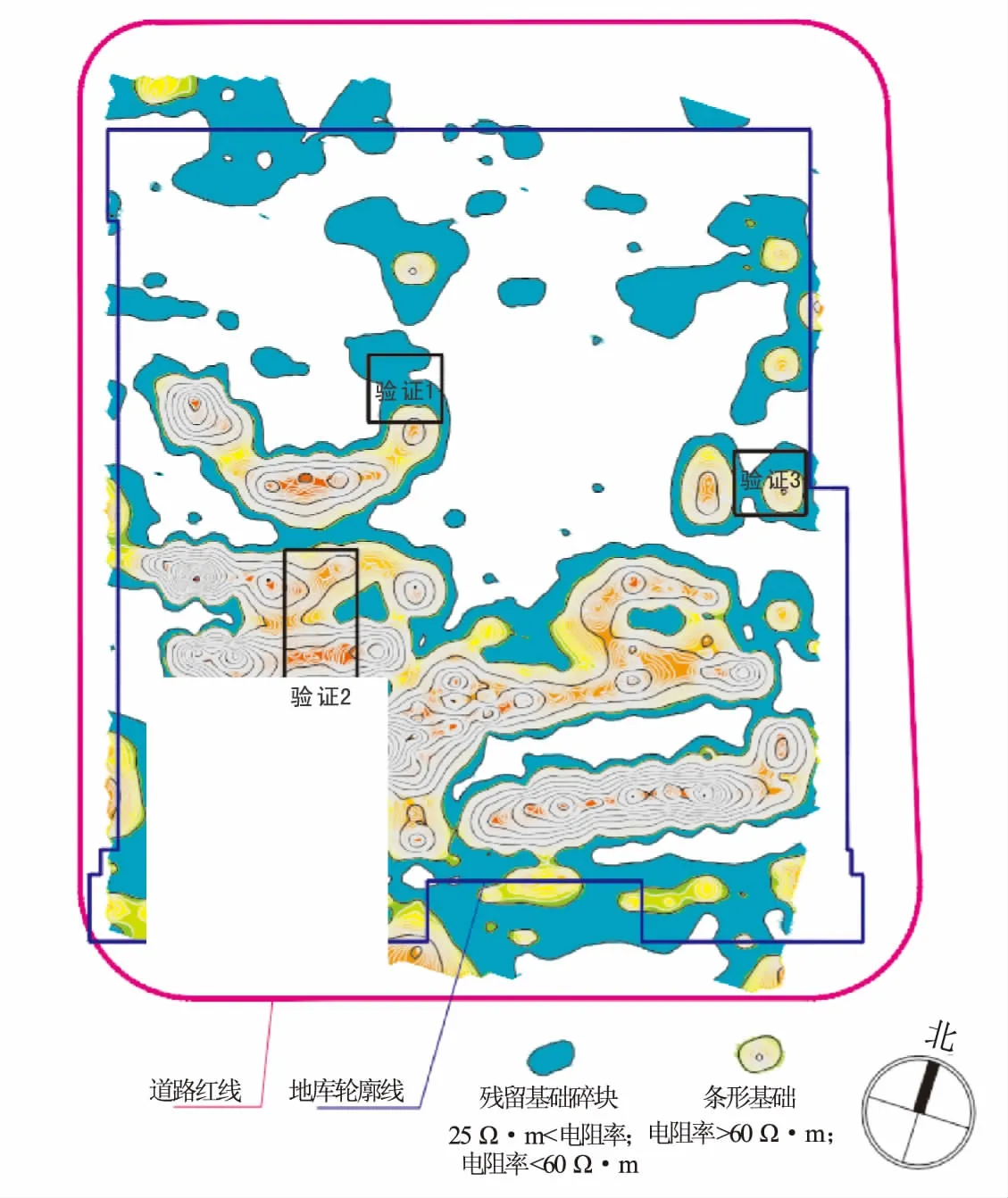

根据前文电性特征分析,依据25 Ω·m<电阻率<60 Ω·m,电阻率> 60 Ω·m的异常解释模型,划分了探测区场地混凝土障碍物分布范围(图8),据此选择3处进行现场开挖验证,与探测结果基本一致。位置1处为残留的混凝土基础碎块等建筑垃圾,位置2处为大面积条带状混凝土地坪,位置3处为残留桩头(图9~图11)。

图8 探测区地下建筑基础解释成果Fig.8 Interpretation results of underground building foundation in detection area

图9 1号位置验证照片(残留碎块)Fig.9 The verification photo of position No.1 (foundation fragments)

图10 2号位置验证照片(混凝土地坪)Fig.10 The verification photo of position No.2 (concrete floor)

图11 3号位置验证照片(桩头)Fig.11 The verification photo of position No.3(pile)

6 结 论

1)长三角地区软土介质整体呈低电阻特征,并在20 m范围内随着深度增加电阻率降低,且趋于0;含混凝土碎块的杂填土及地下建筑基础呈现中、高电阻特征,两种介质的物性差异大,可以利用电阻率特征高精度地解决地下建筑基础探测问题。

2)利用高密度电法通过多测线方式面积性探测,验证表明其准确地反映了地下建筑基础的分布边界,为类似问题的地球物理探测提供了实践依据。