公共空间活力与传统村落振兴策略

——以巢湖三瓜公社为例

2021-04-22沈启凡文剑钢

沈启凡, 文剑钢

(苏州科技大学 建筑与城市规划学院,江苏 苏州215011)

传统村落要发展,就需要对发展的动力要素体系进行激活,其核心依据是形成村落空间建设的基本理念,探索优化创新村落空间对村民生活、产业、文化的承载、涵养与依托关系。 所以,需要深挖传统村落的潜力,做到产业振兴以促进村落的可持续发展。

在城乡融合、一体发展背景下,我国很多地方的县、乡政府引导村委会与村民,对传统村落实施了保护、更新策略。 但是由于缺少对乡村体系做精准的研究分析与适宜策划,使得“三农”未得到根本性解决,村民与“空间、产业、生态”的多边关系也亟需改善融合。 当下,需要遵循党在十九大中提出的“乡村振兴战略”,从公共空间切入乡村振兴的动力需求,探讨公共空间的问题、提出激活的策略,同步推进民宅环境治理,拓宽并延伸村落产业,传承村落文化,提高村民生活质量,培育村民主体发展农事,促使村落“5 宜(宜农、宜商、宜业、宜游、宜居)”的自主发展,从根本上解决“三农”问题。 本文以三瓜公社为例,从物质、精神、网络三方面说明公共空间促进传统村落振兴的可持续发展策略意义。

1 传统村落振兴的基本要素研究

1.1 概念

(1)公共空间。 “公共空间”早期被汉娜·阿伦特(德国)运用于社会学中,后在建筑学、规划学领域中得到延伸[1]。 按照公共空间的属性可分为物质空间和精神文化两部分。 物质上,公共空间是人们进行物质生活和交往的公共场所。 精神上,公共空间是人们进行社会活动、信息流通、文化记忆的思想情感活动交流平台。

(2)乡村振兴。 习近平同志于2017 年10 月18 日在“十九大”报告中针对三农问题提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针,这既是乡村振兴的战略纲要,也是彰显乡村有机体产业兴旺的动力,生态宜居的前提,乡风文明的基础,治理有效的保障,实现生活富裕的总目标(见图1)。

图1 乡村振兴要求关系图

1.2 公共空间与乡村振兴要素

蕴含着社会物质与精神概念的村落公共空间在历史进程中需要与时俱进、不断发展。 承载着协调自然环境和农耕经济“天人合一”的宜居生活状态的村落公共空间,应该在乡村振兴战略下,优化要素关系,依托互联网虚拟平台促使物质实体与精神虚拟等诸多条件的复合并萌发新动力,让村落公共空间成为激活村落可持续发展的“推进器”(见图2)。

图2 公共空间要素演变图

虽然村落的公共空间在不同历史时期有着不同的特点,但是其开放的、公共的基本属性与功能不变,即在村落中为村民公共生活提供服务,为村落产业提供发展支撑的多功能、多维度空间。鉴于公共空间具有强烈的展示、融合性特色,是村落熟人社会的载体[2],所以它具有村落物质与精神两个部分四个要素体系的内涵:(1)生活物质公共空间。 村落的原生物质空间,如自然环境,建筑空间,包括村口、街巷、广场等;(2)产业物质公共空间。 如民宿、作坊、村企、店铺、物流等具有产业功能的空间载体与场地;(3)村民精神空间。 村民在公共空间交往活动,进行的祭祀、庆典等乡村熟人社会文化活动的精神空间;(4)网络平台虚拟空间。 村落公共空间承载的网络信息交流、商务贸易服务与线上线下交互平台。

1.3 振兴村落的空间要素体系与关系

1.3.1 物质生活空间

村落经历了长久的生长演变,伴随深厚的生活积累,形成现代乡村自然与人工的公共空间要素四类体系:在乡村自然环境中形成了“空间肌理、节点空间、线性空间、面域空间”,它们以线性空间为骨架,节点和面域空间为叠加人工空间的文脉肌理,组合构成完整的村落物质空间系统(见图3)。

图3 生活物质空间特色来源梳理

(1)空间肌理。传统村落的空间肌理可分为自然肌理和人文肌理两部分。自然肌理包括地形、水系、植被等,人工人文肌理包括道路、街巷、建筑、广场等。(2)节点空间。村落中的节点空间相对独立,是村民生活中可达、可行、可憩、可赏的重要点状公共空间。 节点空间功能属性具有交通、交往、休憩等功能,其典型代表包括道路节、端点,建筑凹进、联结点以及古井,埠头等;特殊功能节点包括寺庙、祠堂等。(3)线性空间。线性公共空间主要包括道路、街巷、水系,其呈现出“I、T、L、U、O”等字母形,以及“十、井”字形和鱼骨状等不同形式,构成了村落最基本的肌理,同时凭借其有机生长的延展性将村落、村际与村外各具特色的空间部分连接在一起,呈现出乡村空间的连续形态。(4)面域空间。村落面域空间没有规则精确的边界,却给人以心理和感知上明确的空间感。 面域公共空间包括晒谷场、池塘、戏台,村委会、祠堂、庙观等前置或围合型广场等,是村民举办大型民俗活动、集会最心仪的场所,具有极强的通达性。

1.3.2 产业物质空间

村庄的“产业空间”通常基于它的基础、生产、发展等能够涵盖的空间范围。 本研究的“物质产业空间”是指能够为村落生产提供承载功能的空间场所。 在传统村落中,产业发展应该基于村落资源,尊重村落传统文化,以置换为需求,促进村落产业兴旺。 例如民宿(民宅住宿)、农餐餐饮、零售、娱乐、文化、加工等。

1.3.3 公共精神空间

公共精神空间指村民在日常生活的交往过程中依托于物质空间产生集体活动记忆的社会文化空间。 村民集体的公共空间覆盖了整个村落的空间、建筑、环境中发生的一切事件,是曾经发生的公共空间场景记忆。

1.3.4 网络虚拟平台

“虚拟”原指与计算机、互联网挂钩的数字结构空间,是基于计算机技术模拟场景的空间行为表现村落中的网络虚拟平台,包括两部分:一是拓展村民生活、生产交往方式和虚拟空间;二是为村落的贸易、交流交互发展与文化活动等提供更便捷、更广泛途径的虚拟空间。

上述四个空间要素系统在乡村振兴的引领下,以生活物质空间为基底,承载村民生活与特色产业发展,凭其文化、记忆的物质线索重塑村落乡土熟人社会,并通过网络平台复合作用,形成针对乡村振兴三大基础要求的支撑,通过有效治理,实现生活富裕,继而激发村民的积极性,对四大空间要素产生反哺作用,形成了一个“由空间及人,再由人及空间”的村落现代化发展良性循环(见图4)。

图4 公共空间要素与乡村振兴关系图

1.4 传统乡村公共空间的研究与实践

1970 年代,国外学者从功能、区位、环境等方面对乡村聚落的形成、空间、发展趋势等进行研究。 1980 年代起,我国建筑与规划领域的学者们开始从传统建筑改造、原生肌理修复等方面研究传统村落的空间更新。其中段进、季松等(2002)以拓扑学为导向对太湖流域乡村的空间形态进行研究[3]。

英国政府注重在完善城乡规划法规的基础上,强化政府对乡村发展的宏观引导,促进城乡功能互补发展。 法国政府对于农村振兴特设“农村发展整治基金”,对落后的农村地区进行保护及公共设施的整顿改造,并采用多样化的方式让农村从自给自足的小农社会向农业规模生产的市场经济社会发展。 日本汤布院地区自1960 年代起,开始推动特色观光事业,以温泉为特色,同时保护当地群山景观、传统建筑、开发美食、民艺等,营造出一个高品质的游憩休闲区。

我国著名建筑师王澍以“乡村城市化”为策略,以浙江富阳洞桥文村为先行先试样板,通过保护和更新传统村落风貌特色,激活村落的公共空间,促使村落兼具自然环境、历史传统和现代化生活、生产的优质空间;浙江湖州市和孚镇荻港村的保护与更新从历史文脉入手,以保护历史建筑、街巷和自然环境为前提,依据村落生活与产业发展需求置换房屋、农田、水域功能,对村落进行水乡风情活态以及渔业、旅游业产业空间的激活,促进整个村落保护与发展;苏州通安镇树山村,在对村落风貌整治后,挖掘村落公共产业潜力,形成乡村民宿、农餐、温泉、梨果等农旅、种植、养殖、养生产业,促进村落的快速发展。

2 传统村落公共空间的活力关系——以三瓜公社为例

当前,我国传统村落的振兴发展在保护传统文化的基础上,凭借乡村拥有的“山水田园湖草”自然资源,利用村落公共空间中传统手工作坊和现代农副产业为主导的产业集群,通过互联网平台扩大产业向城市辐射,推动乡村产业良性发展,继而反哺、活化村落生活、和谐村落生态,以充满生机的村落公共空间吸引和留住外部来村发展的人才,促进人口逆向流入农村。 这种以公共空间带动村落的整体有序发展,才能使传统村落实现现代化可持续发展。

例如,自《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》出台后,2015 年安徽淮商集团与合巢经开区借助汤山村的优势条件,以孙君先生的“把农村建设得更像农村”为建设理念,通过互联网+三农[4],联手打造出一、二、三产业与农旅相结合的美丽乡村——“三瓜公社”。

2.1 三瓜公社概况

“三瓜公社”原名为安徽省巢湖市半汤古镇北侧的汤山村(见图5),是一个典型的丘陵地带村落群体,紧邻4A 级景区郁金香高地和半汤温泉度假区。 半汤镇东通芜湖、马鞍山,西去合肥,位于合肥-芜马都市圈的交界处,优越的区位为后来的“三瓜公社(汤山村的南洼、东洼和西洼村等10 多个自然村组,后更名为“南瓜、冬瓜、西瓜”——三瓜)”提供了有利的发展条件。

2.2 存在问题

与国内其他传统村落相似,汤山村在保护与发展初期,同样遇到寻求切入点、保护与发展路径的难点与问题。 通过对现状问题的梳理得出,要想让村落健康发展,必须从公共空间激活入手,以优越的空间活力带动生活、生产的良性发展。

2.2.1 自然环境

三瓜公社及周边自然环境条件优越,位于两山之间,植被茂密、水系密布,生态空间保护良好。 村落沿水系错落分布,但是无人对环境进行整治,导致空间荒凉、植被杂乱、水污染严重、滨水空间杂草丛生,没有良好的风貌可言。

2.2.2 空间场所

汤山村因此前经济落后,城市化对村落的影响相对较小,村落肌理保存相对完整,但是道路、街巷都相对破败,基础设施落后,违章搭建影响空间流通;且由于形式、材料、颜色的冗杂,村落中极具特色的夯土房、青砖房失去了原有的特色。

2.2.3 产业经济

由于地处偏僻,且在城市化的影响下,劳动力流失使得汤山村一度成为贫困村,是巢湖市的重点扶贫对象。劳动力的缺失使得原有产业凋零,大量的农田遭到荒废。在村落中只有个别零售小卖部和手工艺制作,无法形成规模产业。

2.2.4 社会结构

村落中村民以原住民为主,人口流动较少,社会结构变化小,青壮年多在外务工,村落的“三农三去”现象较为严重,“老龄化”明显,常住村民都是年迈老人,村落活力微弱。

2.3 问题解析与对治

通过上文对现状问题的梳理,可以发现汤山村存在很大劣势,极可能在城市化大潮中消失,但“危”与“机”是并存的,从现状及村落所处的整体环境分析,如若保护与激活路径得当,村落依然具有巨大的发展潜力。

2.3.1 自然环境

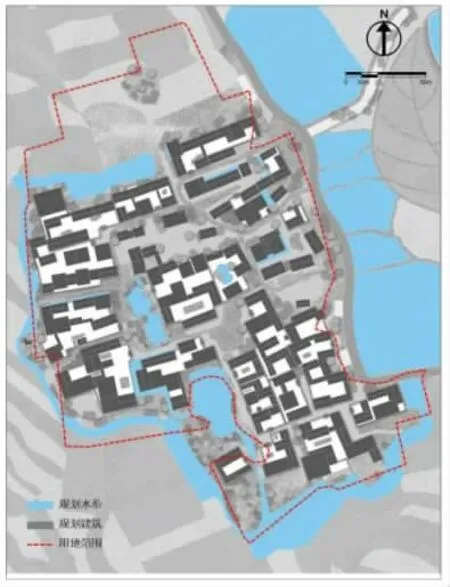

从村落的现状观察,中观层面的植被、水系景观质量不佳,但是整体山水格局依然保存完好,林木、山泉等自然资源丰富。 并且在村落紧邻4A 级景区郁金香高地,具有一定的优势,为开发全域乡村旅游创造了一定的条件(见图6)。

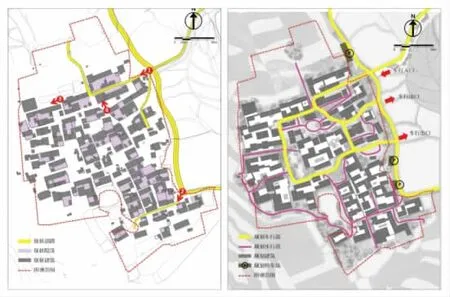

2.3.2 空间场所

村落的公共空间场所存在道路阻塞、违建密集等问题,但是村落的整体肌理基本保存完整,如西瓜村(见图7)。村落中亲水台阶、村口、粮仓、街巷、道路等节点、线性空间,废弃的夯土、青砖建筑都极具特色。通过整治改造,村落的风貌特色将重新展现,同时能为村落带来新的活力。

图5 汤山村区位图

图6 三瓜自然资源优势

图7 西瓜村现状肌理(图片来源:上海农道)

2.3.3 文化资源

巢湖,古称“南巢、居巢”,因“有巢氏”的发源地而得名,有文字记载的历史已有三千多年,《尚书·仲虺之诰》:“成汤放桀于南巢”。 汤山村地处有巢文化发源地,且紧靠半汤温泉,汤山村则可得益于两者加持,融合自身的优势。 同时,当地的建筑风貌、烤茶、泉水养殖等都具有独特的文化脉络,是村落现代化发展的文化根基。

2.3.4 产业资源

经过调研,从村落的各方面条件来分析,汤山村具有丰厚的产业资源:第一,基于自然环境优势,可以发展农村旅游;第二,坐拥汤山温泉,可提供休闲疗养服务;第三,置换闲置民居的功能,转型为民宿、农家乐等休闲娱乐空间;第四,村落的农田保存完好,农业转型发展特色农产零售、农家乐、农事体验等。

基于这样的资源条件,汤山村发展全域旅游,从“吃、住、赏、玩”等多方面为游客提供特色服务,形成完整的全域农旅产业链。

3 三瓜公社振兴路径研究

3.1 乡村空间的物质文化整合

三瓜公社的物质文化空间激活主要以半汤文化为依托,巧妙结合自然景观,从产业布局入手,对不合理处进行更新改造,激活过程主要从宏观、中观、微观三方面进行。

3.1.1 宏观层面——理山水,择产业,宜民生

将周边的山水环境容纳到三瓜公社的自然环境空间中,结合村落分布状况融合产业形成了“一轴、三核、多片”的总体布局(见图8)。 一带是指以半汤湖延伸水系与村内主要干道交织而成的主轴线,营造两旁村落建筑与景观,形成半汤文化观景休闲带;三核是指以“南瓜村、冬瓜村、西瓜村”三个村子为产业集群点,辐射汤山村全域;多片是指从三个核心点辐射出的多个不同功能的农业、养殖业片区。

3.1.2 中观层面——调肌理,整场所,置业态

对三瓜公社的三个主要村落进行产业文化特色再定位。 例如,西瓜村定位为美食村,主要通过房屋功能置换,美化周边环境,为未来的业态发展营造良好的空间;而冬瓜村是民俗村,主要的功能定位是对半汤文化宣传,其主要在于为村民、游客提供休闲娱乐、集会、活动的空间。

(1)节点空间。根据功能定位,对产业、交通、景观节点等逐层分析,制定西瓜村激活策略(见图9):首先,理清建筑、道路、水系三者之间的关系,观察植被现状;其次,结合村落发展意向及农户需求对民居进行“一户一特”的专项定位设计;融入传统元素,打造不同风格的民宿;最后梳理道路和景观,形成对应的交通节点景观,为人们创造良好的交往空间。

图8 三瓜公社总体布局

(2)线性空间。 经过对现状和需求的分析,在原有道路的基础上进行路网系统梳理,局部拆除简易棚屋,打造一条适合车辆通行的村落内部主干道与休憩观光步道;同时,控制车辆的行进路线,实现村落内部的人车分流(见图10)。

图9 村落建筑与景观节点规划示意

图10 道路梳理

在西瓜村水系空间的激活过程中,保留村池塘现状,增加景观河道、贯通溪塘,同时以暗渠引水入村优化水网观景,利用小桥等景观来增加亮点(见图11)。

在道路和水系梳理的基础上,完善市政基础设施,提升村民生活质量(见图12);选择不规则鹅卵石和青石板进行铺设道路,并在两侧设置灌木、树丛等植物,丰富了道路的绿化景观层次。

(3)面域空间。 基于冬瓜村定位与景观现状,在村口设置集会广场,并沿着村落主干道设置大片绿地与活动广场(见图13),同时在广场周边设置店铺、凉亭、娱乐设施等,让广场更具有向心力。 在自然环境方面,保护村落现有的水域农田,疏通河道恢复“水趣”活力,并与原野形成山水村田相映成趣的主题。

图11 水系梳理

图12 管线共同沟规划

图13 冬瓜村面域空间分布

3.1.3 微观层面——塑形态,兴文化,促交互

根据项目前期的调研,从村落中提取到了夯土墙、茅草屋、青砖、碎石路等多种元素。 根据这些元素,对村落中建筑、路灯、石凳等基础设施进行元素塑造,避免出现城市化的构筑物和建造手法,创造空间形态个性活力的可能性。

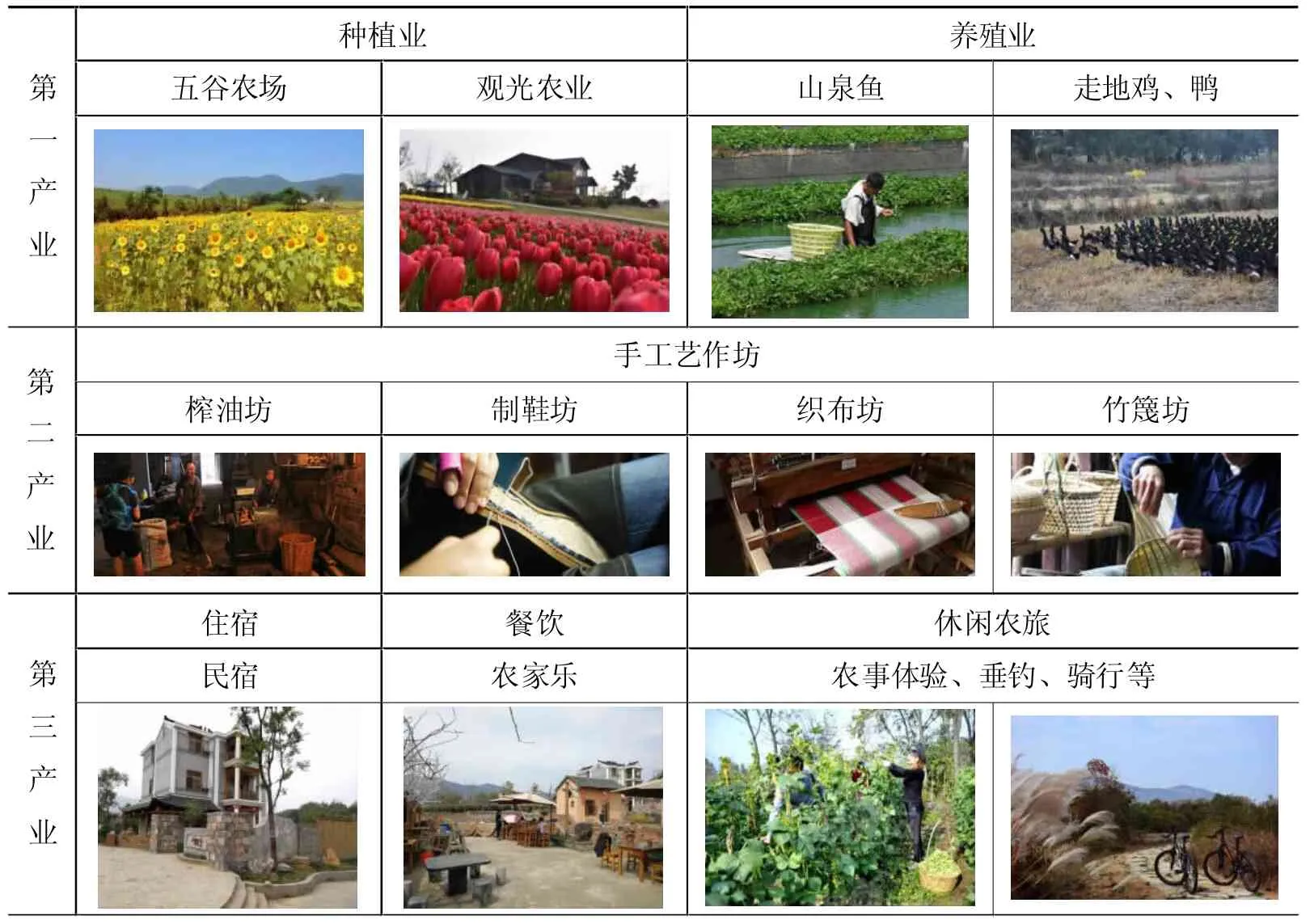

3.2 产业空间的特色集约组织

三瓜公社在对物质空间更新的基础上,引入不同产业,形成了“以点带面”的发展格局,以三个主题村进行产业-空间联动发展,依托历史文化和自然资源,进行产业转型,打造集旅游、文化、农耕、电商多产业一体的协同合作乡村振兴模式(见表1)。

表1 三瓜公社现有产业(图片来源:三瓜公社官网)

南瓜村首先开辟农产基地,围绕农产与生活文化开发多种特色产品;充分发挥产业的聚集作用,引进多家电商总部,建设电商基地,沟通外埠物联,实行产品线上线下销售。

冬瓜村通过半汤六千年民俗馆、古巢国遗址、传统手工艺作坊和体验式主题农业,从农耕、民宿、温泉、手工艺等多方面挖掘和传播巢湖地区的历史农耕文化。

西瓜村在村落中原有房屋的基础上进行“一户一特”的改造设计,打造民宿、农家乐和客栈,通过承接周边的产业延伸,辐射全域,提供餐饮住宿服务。

3.3 精神空间的乡风文明修复

村民精神空间是村民情感与文化的载体,是维系村民情感与文化的意识空间,它由集体记忆、公共意识与民俗文化传承三者构成。 三瓜公社为促进乡风文明发展,首先,在物质空间中,置入村落传统元素,保留村民记忆中重要的建筑物,融合地域文化;其次,在发展产业的基础上,吸引外出年轻人,引进外来人才,形成新的村落地缘人际关系;最后,引导村民参与营建过程及后期发展,促进村民形成公共意识,同时定期组织活动,鼓励村民与村民、游客交流,培养良好乡风。

3.4 网络平台的多维融合创建

三瓜公社通过对产品的二次开发,使得产品品牌化、包装化、标准化,同时通过网络销售平台如淘宝、京东等以及自建平台,将产品销售从村落范围扩展到全国范围(见图14)。

图14 三瓜电商平台(图片来源:半汤乡学院微信公众平台)

南瓜村的打造实现了旅游场景与销售场景的复合,在村落中设置网店的实体销售点,游客在游玩过程中购物体验;而在游客离去后想再次购买,就可通过网络平台实现购物,如此将村落场景与产品销售场景捆绑,形成了“农旅融合,场景电商”的新型销售模式[5]。

在创建电商特色运营的同时,三瓜公社还运用网络平台的实时定位、虚拟展现等手段,制作出村落的实时游玩电子地图,并通过信息传输与共享,给游客提供交流平台,达到一定宣传作用,为品牌营造创造另外一种路径。

4 村落公共空间激活策略

4.1 物质文化空间特色保护与更新

物质文化空间是整个村落的基底环境所在,生态、肌理、形式等都决定着村落发展的方向与定位,因此从宏观、中观、微观三个层面系统整体提出策略,更有利于激活村落。

4.1.1 宏观层面——公共空间的整体系统建立

宏观层面的物质文化空间激活是指对村落整体公共空间的格局的规划,该层面覆盖的地域范围较大,包括整体空间的自然山水空间和村落公共子空间。

(1)空间整体系统。 建立空间整体系统,必须梳理村落的资源、现状、产业等条件并确认村落的发展方向为前提,对村落进行功能、道路、范围、形态等人工环境要素的整体布局规划,确保人工环境与自然环境形成一个有机整体。

首先,以自然环境为基底条件,梳理规划出合适的布局方式,并调整道路结构和公共基础设施布局;其次,对村落边界进行平滑处理,减少孤立的建筑,促进村落联系;而后,以道路结构调整为基础,依据功能、生活和未来规划,层级化组织道路,强化村落慢行系统,刺激交往活动的发生;最后,将多个层次的要素结合,形成整个村落空间的有机系统。

(2)自然山水空间。宏观的自然山水空间激活重在对山水格局形态和生态环境的保护。自然环境要素是村落发展的根本,是村民生活的主要资源。 因此,以人、村与自然和谐相处为原则,保护自然环境不被污染,保持山水格局的原生性,做到“不填河,不开山”。

(3)公共子空间。 公共子空间是由整体空间中按功能层级划分出的人工环境,主要针对不同组团之间的关系和公共基础设施进行营建。 公共子空间的激活主要在于用公共基础设施连接小组团与大组团,“以点带面”、“以线带面”带动小组团,充分连接所有的公共空间[6]。

4.1.2 中观层面——空间肌理的有机整合

中观层面的激活主要在于对“点、线、面”组成的空间肌理进行细致化处理,完善物质文化空间整体构架系统,为产业发展完善承载空间,还为村民们营造了公共活动的场所。

(1)“名、古、屋”节点空间。 节点空间是空间系统中“起承转合”的有机联系点,是村民交往活动、承载故事和记忆的活力空间,包括村口、标志节点(古树、古井、老桥等)、滨水节点和公共建筑等。

村口:在激活村口空间的过程中,应该重点体现村口空间的场所感,融入村落文化特色、特有属性和建筑元素,打造让村民对其产生认同感的标识物;同时,可以在周边建造小型广场,供人游憩,促进村民与游客互动。

标志节点:标志节点的内容形式比较丰富,且尺度较小,如古树、井台、老桥等。 激活过程中,可以结合这些节点,适当置入休憩座椅、艺术装置等,形成供游人憩玩的场所,同时以游玩路线串联节点,构成一个连续的收放有度的界面,给人以不同的空间体验。

滨水节点:滨水节点是河流、池塘、湖泊与陆地和人产生亲密关系的空间。 在激活滨水节点的时候,需要强调节点的亲水性,注重人与水的互动关系,同时注意水体质量的保护,保持原有水域的形态,在水域周围设置休憩装置,加强人与水的互动。

公共建筑:村落中的粮仓、寺庙、宗祠等公共建筑,承载着村民的集体记忆,是村民的情感寄托。 对于公共建筑的激活,应该尽量利用既有建筑进行改造,以老建筑的痕迹唤起村民的回忆,为村民提供了交往的场所,也可以成为村落中的旅游景点。

(2)“路、巷、溪”线性空间。 线性空间是村落物质空间的骨架经络,承载着村落的交通系统作用,连接节点,是村民行动轨迹的载体。 村落中的线性空间主要分为街巷空间与水网空间两部分[7]。

街巷空间:在线性空间的激活过程中,保留街巷空间是传承村落肌理的必要步骤。 在实施过程中,首先,要继续强化街巷的功能性,保证其交通、交往功能的延续;其次,强化街巷的延伸性,整合街巷的空间结构;最后,要加强街巷对节点空间的串联作用。

水网空间:水网空间主要是针对坐落在水网地区的村落的激活内容,是水乡村落的特色线性空间。 在营造中,要连通村落水网空间中的河道与水域,针对其纵横交错的特征,运用船只打造水上游玩线路,让游客体验曾经的水乡生活方式。

(3)“场、田、池”面域空间。面域空间在村落肌理空间中所处层级较高,主要有广场、田地、池塘等。其中,池塘和田地是村落生态系统的一部分,应延续其原有的功能。 而广场空间需要进行多功能的复合,设置多功能的设施;同时,加强广场的可达性,与道路连接,并通过一定的设施、树木、小卖部等形成广场的围合感,促成村民与游客的驻留。

4.1.3 微观层面——多元特色的多维复合

微观层面物质文化空间激活,是指具体的公共空间场所设计,是公共空间对传统文化细致地传承表达。微观层面的激活取决于对微观元素特色的复合表现,主要包括对尺度、材质、色彩、空间关系的多维复合。

因此,微观层面的激活,首先梳理村落所在地域传统色彩、材质与村落内部空间关系和尺度;其次,筛选具有历史、记忆价值的建筑要素进行保护;最后,运用现代技术,结合村落中的影响因素进行改造重构,让它们重拾村落传统韵味。

4.2 产业载体空间特色协同与创新

产业物质空间是从村落物质空间中分离出来用以承载村落特色产业的场所,它具有物质文化空间的外壳和特色产业的功能。 产业物质空间激活不仅仅是对物质空间的建造,更需要对村落特色产业进行激活,两者相互融合,以空间促进产业,以产业带动空间。

首先,依据政策环境、资源禀赋、市场需求等方面,对村落的内外产业环境、资源条件深入分析,明确产业内容;其次,在规划设计时,对物质文化空间进行功能性的划分,确定产业形式的规划布局;其三,依据资本投入,确定产业发展规模,迎合规模与功能需求对物质空间进行营造;最后,通过人才引进与技术创新,实现对村落特色产业的集群化发展[8]。

4.3 村民精神空间特色修复与振兴

村民精神空间是村民的集体记忆、公共意识与民俗文化三要素的综合载体。 村落通过物质形态文脉、公共场所精神与民俗乡情传承产生三要素,并将三者缠绕编织成村民精神空间。 因此,村民精神空间激活应强调物质形态文脉的营建,公共场所精神的提升和民俗乡情传承活动的组织。

4.3.1 物质形态文脉

物质形态文脉是村民精神世界的物质记忆线索,对其激活是针对物质文化空间的营建。 首先,以村民的记忆和意愿为最原始的依据;其次,遴选有价值的记忆线索;而后,制定对记忆线索的保护、修缮、改造方案;最后,通过先进技术,结合村落微观层面的物质空间要素,对记忆线索进行营建。

4.3.2 公共场所精神

公共场所精神是基于物质空间,通过村民交往活动产生某种特定的情感。 因此,公共场所精神的提升需要在物质空间的营建过程中,保留记忆线索,融入传统文化,同时创造供村民交往的适宜公共空间,为场所精神的提升从视觉、触觉、情感等多方面提供源泉。

4.3.3 民俗乡情传承

民俗乡情传承主要是对于公共活动的组织,需要注重物质文化空间对村民交往活动的促进,同时村政府应引导村民积极参与村内民俗文化活动,提高村民的公共意识,促进村民与游客的互动,在活动中展现村落风俗人情和民俗文化特色。

4.4 网络虚拟平台特色与品牌营造

网络虚拟平台营造是为了推动电商、文旅、农产的品牌提升,以网络为手段聚集品牌效应,再以品牌推动产业发展,形成良性循环。

首先,从自然环境、建筑风貌、基础设施、农业转型、农产升级等方面做好物质条件的质量提升,以质量促品牌;同时,在物质条件中融入地域文化、村落传统活动等,从文化、精神层面提升品牌层次和吸引力,最后通过网络将各类产业推向各大网络平台,同时加大宣传力度,以优良的产品品质迅速建立电商市场品牌,综合成为村落的特色品牌。 网络与物质、产业、精神并驾齐驱,将村落的产业、产品、文化、风俗人情展现在公众面前,以其优越的质量,打造村落的独有品牌。

5 结语

乡村振兴以村落公共空间为动力载体,通过“点线面-系统整体”的营造,形成激活村落的创新模式,贯通了“乡村振兴”“五大方针”的内在关系。 而对村落“公共空间优化”研究,揭示了“文化传承—产业驱动—乡风提升—网络协同”激活公共空间、促进村落现代化发展的过程;同时以“保护、创新、修复”品牌运营理念对“整合、组织、修复”提升三关公社传统村落公共空间的实践解析,印证了协调村落“物质文化空间、产业物质空间、村民精神空间、网络虚拟平台”要素体系激活公共空间的策略意义;以国际化发展视野,全域协调、“合作化”村落理念、系统性激活村落公共空间的探索实践,为不断优化产业生态、文化环境,振兴传统村落提供具有规律可循的参考。