贵州省织金地区煤层气多层合采层位优选

2021-04-21高玉巧何希鹏高小康

高玉巧,郭 涛,何希鹏,高小康

(中国石化 华东油气分公司 勘探开发研究院,南京 210094)

二叠系龙潭组沉积时期,贵州省中西部整体处于潮坪—潟湖有利聚煤沉积环境,发育了一套煤层层数多、单层薄、含气量高的煤系地层。根据“十三五”资源评价最新结果,龙潭组煤层气资源量2.9×1012m3,资源前景广阔。近年来,贵州省煤层气勘探开发备受关注,实施的多口煤层气井获得勘探突破。六盘水地区杨梅树向斜部署的杨梅参1井采用“大排量、大液量”压裂方式,最高日产气超过4 500 m3。在文家坝区块实施的文1-01井试采获得2 500 m3的日产量,已稳产超过1年。在松河区块实施试验井组日产量均超过1 000 m3。中国石化华东油气分公司在织金地区先后开展探井、小井组评价及大井组试验,均获得1 000 m3/d以上商业气流,揭示贵州省煤层气具备良好勘探开发潜力。

与国内其他已实现商业开发区块煤层气地质特点显著不同,贵州省龙潭组煤层层数多,单层薄,地应力复杂,若动用单一煤层,资源动用率低,单井产量低。勘探实践表明,多层合采可提升煤层气资源动用程度,提高单井产能,从而提高开发效益,是多煤层有效开发的必然选择[1]。然而,由于多层煤跨度大,易发生层间干扰,对煤层气纵向上的压裂选层、开发方式选择与排采制度的确定存在较大的挑战,严重制约了多、薄煤层煤层气资源有效动用的工程有效性,尚未实现规模化商业开发。国内诸多学者针对多、薄煤层开发方式进行了探讨。李国彪等[2]探讨了煤层气井单层与合采异同点及其主控因素;彭龙仕等[3]采用灰色关联分析法评价了煤层气多层合采产能各影响因素的重要性;党广兴[4]从其基本概念、作用机制、影响因素等方面进行了分析,建立了表征层间干扰的静态与动态参数,提出了排采初期减弱或抑制层间干扰的初步对策;吴艳婷[5]认为储层能量差异和导流能力差异是引起多煤层排采层间干扰的最主要因素,并开展了合层排采历史拟合和产能预测的数值模拟工作;孟艳军等[6-7]开展了华北地区厚煤层合采影响因素及可行性研究。上述研究多侧重于合采影响因素理论研究,所使用的排采井多为低效生产井,比如吴艳婷[5]引用的重庆松藻矿区QC-X井最高日产气低于1 000 m3,党广兴[4]引用的云南老厂矿区生产井日产气一般小于400 m3,对于多层合采认识仍有一定局限性。织金地区经过近10年的煤层气勘探开发,累计钻井54口,实施了井组试验,开展了不同煤层分压合采、合压合采试验,大井组取得了日均产气2 000 m3的良好产气效果。本文在研究织金地区地质特征的基础上,根据多、薄煤层煤层气解吸机理,结合生产实践,分析了织金地区多煤层合采的影响因素,优选了合采层位,建立了开发序列,可为南方多、薄煤层煤层气合采层位优选提供借鉴。

1 地质特征

织金地区位于贵州省西部,构造上位于扬子板块黔中隆起之上。二叠系煤系地层沉积后,该区先后经历了中燕山期、晚燕山期及喜马拉雅期3期构造作用,原型含煤盆地遭受肢解和变形改造,呈现出北部、西部大型完整含煤复向斜,东部断褶构造及部分残留小向斜的整体构造面貌[8-9]。区内发育黔西和岩脚向斜,岩脚向斜可进一步分为5个不对称的次级向斜,分别为珠藏、阿弓、三塘、水公河和比德次向斜(图1),目前勘探评价工作主要集中在珠藏次向斜。

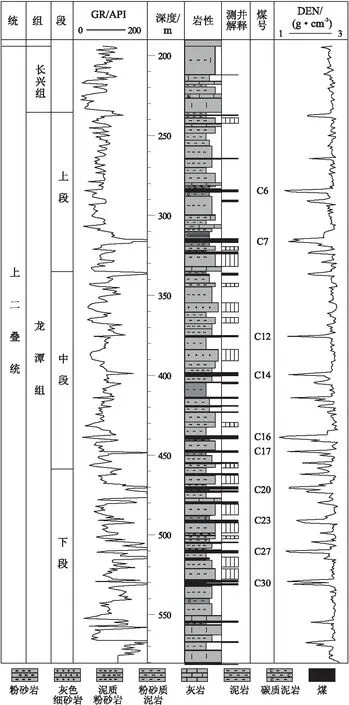

织金地区主要含煤地层为上二叠统龙潭组和长兴组,其中龙潭组地层厚度300~400 m,发育煤层28~35层,煤层累计厚度25~35 m,其中单层厚度大于0.8 m的煤层有12~20层,平均厚度23 m。纵向上可分为3个煤组(图2,表1),龙潭组上段为Ⅰ煤组,发育8层煤层,6,7号煤层为全区可采煤层;龙潭组中段为Ⅱ煤组,发育10层煤层,16号煤层为全区可采煤层,12,14,17号煤层为局部可采煤层;龙潭组下段为Ⅲ煤组,系区内主力煤组,含煤16层,其中20,23,27,30号煤层为全区可采煤层。主力煤层宏观煤岩类型以半亮型、半亮—半暗型为主。镜质组含量60.3%~94.6%,平均76.2%,有利于煤层气吸附。镜质体反射率2.1%~3.6%,处于贫煤—无烟煤阶段。煤体结构主要为原生结构煤—碎裂煤,割理裂隙较发育,有利于煤层气开发。

2 合采层位优选

多煤层合采易发生层间干扰,影响合采效果及资源动用程度。优选跨度合理、合采兼容的优质储>层,建立合理开发序列,实现多煤层有序接替开发,是多煤层开发技术政策的重要内容,也是实现南方多煤层效益开发的关键。

图1 贵州省织金区块岩脚向斜构造据参考文献[10],有修改。Fig.1 Tectonic setting of Yanjiao syncline, Zhijin area, Guizhou province

图2 贵州省织金区块岩脚向斜 上二叠统含煤地层综合柱状图据参考文献[10],有修改。Fig.2 Stratigraphic column of upper Permian coal bearing strata in Yanjiao syncline, Zhijin area, Guizhou province

2.1 合采影响因素

多煤层合采主要受解吸液面高度、纵向跨度、压力梯度、供液能力、渗透率差异影响[10]。解吸液面高度差异可导致不同煤层解吸时间差异,影响合采效果;纵向跨度过大可导致上部煤层过早裸露,应力敏感,难以充分压降解吸;供液能力、解吸压力梯度、渗透率差异可导致同一排采制度下,不同煤层压降速率有快有慢,处于不同的排采阶段,从而难以实现均衡降压,影响煤层气采出程度。

表1 贵州省织金区块主力煤层厚度统计Table 1 Thickness statistics of main coal seams in Zhijin area, Guizhou province

2.1.1 地层供液能力、压力梯度和渗透率

(1)供液能力不同的两套煤层合采,压降速度不同,影响合采效果。同一排采制度下,地层供液能力差异过大,会导致地层供液能力强的煤层迟迟无法有效降压,而地层供液能力弱的煤层压降过快,造成储层伤害,导致煤层气井低效生产。

(2)压力梯度是地层能量的表征,其不仅直接影响煤层气合采效果,且与渗透率和地层供液能力共同影响合采效果[10]。当压力梯度差别较大的两套煤层合采时,势必造成压力梯度高的煤层压降速度较慢,而压力梯度低的煤储层压降速度过快,压降漏斗无法充分扩展,影响合采效果。

(3)渗透率差异对合采的影响体现在储层渗流能力差异对压降速度的影响。在同一排采制度下,渗透率差别过大,高渗储层流体流速将远远高于低渗储层,发生严重速敏;同时低渗煤层压力传递距离有限、压降漏斗范围有限,供气能力低,不适合合层排采[6]。

2.1.2 解吸液面高度、合采跨度

在压力梯度、地层供液能力和渗透率等差异较小,不同煤层压降速率基本一致的情况下,多煤层合采主要受控于解吸液面高度及合采跨度。

在生产过程中,煤层吸附状态下的甲烷气体开始解吸时的井底流压即为解吸压力,根据煤层解吸压力与动液面关系式:

P2=H2/100=(H1+Δh)/100

(1)

当P2-P1<Δh/100时,上部煤层优先解吸,下部煤层后解吸;

当P2-P1=Δh/100时,两套煤层同时解吸见气;

当P2-P1>Δh/100时,下部煤层会先解吸,上部煤层后解吸。

式中:P2为下部煤层解吸压力,MPa;P1为上部煤层解吸压力,MPa;H2为下部煤层解吸时液柱高度,m;H1为上部煤层解吸时液柱高度,m;Δh为两套煤层的纵向跨度,m。

由关系式可知,合采效果取决于解吸压力与合采跨度的关系。其可用解吸液面高度来表示,煤层见气时的动液面高度即为解吸液面高度,解吸液面高度越低,见气越早。由于高阶煤煤层气井排采受煤层解吸速率变化和气液相态变化影响,不同排采阶段应制定不同的排采制度[5]。多煤层合采,若解吸液面高度差异过大,可导致上下煤层所处的排采阶段不同,同一井筒下,上下排采强度不同,影响合采的效果。合采效果还与煤层跨度有关,若跨度较小,可等效于单层煤,对合采影响较小;跨度过大可导致下部煤层未解吸产气,上部煤层即将裸露,引起气体“反侵进入裸露煤层”,导致上部煤层产水、产气量快速递减[11],严重影响合采效果。

根据织金地区地质特征,绘制了两层煤合采效果模式图(图3)。当上部煤层先解吸,上下煤层逐层解吸产气,两层煤均具有较大的压降解吸空间,合采效果较好;当两层煤解吸液面高度相等,上下煤层同时解吸产气,下部煤层具有较大的压降空间,上部煤层压降空间较小,合采效果次之;下部煤层解吸液面高度大于上部煤层解吸液面高度,下部煤层先解吸,上部煤层后解吸,上部煤层可压降空间更小,不利于合采。因此,层位优选时应选择分布集中,上下煤层逐层解吸或同步解吸煤层合采,以实现产气最大化。

2.2 合采层位优选

多煤层合采需满足不同煤层解吸液面高度差异小,合采跨度合理,储层压力梯度、地层供液能力、渗透率基本一致等条件。织金区块储层压力梯度、地层供液能力、渗透率差异均较小,解吸液面高度及合采跨度是影响合采效果的关键因素。

织金地区龙潭组为碳质泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩及煤层频繁互层沉积,沉积物粒度小,纵向封闭性较好,其上覆飞仙关组一段及下伏峨眉山玄武岩为相对隔水层[12]。龙潭组及其顶底板岩性配置关系决定了其为相对统一的压力系统。试井资料显示,该区压力梯度0.7~1.1 MPa/hm,整体为常压系统,纵向上不同煤层压力梯度也基本一致(表2),对煤层气合采影响较小。

图3 贵州省织金区块解吸液面高度、合采跨度对多煤层合采影响模式Fig.3 Influences of desorption liquid level height and longitudinal span on commingled production, Zhijin area, Guizhou province

煤层渗透率主要受演化程度及构造作用影响,高阶煤普遍具有低孔低渗的特征[13]。织金地区龙潭组煤层镜质体反射率一般为2.1%~3.6%,处于贫煤—无烟煤阶段,受构造作用控制呈现出由北西往西南演化程度逐渐增高的趋势,纵向上不同煤层演化程度基本一致。据试井渗透率结果(表2),该区煤层渗透率一般低于0.1×10-3μm2,纵向上不同煤层渗透率差异较小,且煤层需压裂改造产气,煤层原始渗透率大小对合采的影响作用更小。

龙潭组岩性组合特征及煤层本身低孔低渗的特征决定了煤层整体含水性较弱。无断层沟通外来水情况下,不同煤层含水性差异较小,不影响合采效果。小井组下煤组20,23,27,30号煤层合采,单相流阶段日产液1.0~2.0 m3,双相流阶段日产液一般低于0.5 m3,后期基本不产液,排采数据也证实该区煤层含水性弱,对合采影响较小。

解吸液面高度及合采跨度对合采效果的影响主要体现在下部煤层解吸时上部煤层可降压空间,以及上下煤层排采阶段不同导致的速敏效应。应选择跨度小、上下煤层逐层解吸或同步解吸煤层合采,以实现产气最大化。通过煤层等温吸附曲线计算临界解吸压力及排采实践,计算了织金地区不同煤层解吸液面高度与煤层跨度的关系(图4)。如图4所示,该区主力煤层由浅到深表现出逐层解吸的特征,但由于煤层跨度影响,比如16,17,20,23,27,30号煤解吸时,6,7号煤即将裸露,难以充分降压,不利于合采。

2015年实施小井组动用Ⅲ煤组20,23,27,30号煤层,解吸压力平均2.3 MPa,获得平均日产气1 200 m3以上稳产3年的良好产气效果,证实Ⅲ煤组20,23,27,30号煤层可有效合采。根据该区主力煤层合采跨度与降压空间关系,建立了合采效果评价表(表3),Ⅲ煤组20,23,27,30号煤层解吸压力平均2.3 MPa,当Ⅲ煤组解吸时,Ⅱ煤组16,17号煤层可降压空间1.7 MPa,可通过排采控制实现16,17,20,23,27,30号煤层充分压降,利于合采。当Ⅲ煤组解吸时,Ⅰ煤组6,7煤层即将裸露,难以同时兼顾,不利于合采。因此认为16,17,20,23,27,30号煤层跨度90 m,可作为一个开发组合,6,7,12,14号煤可作为后期调层动用的接替层系。

表3 贵州省织金区块多煤层合采跨度与降压空间关系Table 3 Spatial relationship between commingled production span and depressurization of multiple coal seams in Zhijin area, Guizhou province

表2 贵州省织金区块试气压力梯度、渗透率统计Table 2 Statistics of gas test pressure gradient and permeability in Zhijin area, Guizhou province

图4 贵州省织金区块煤层中深及解吸液面高度柱状图[10]Fig.4 Histograms of medium depth and desorption liquid level in Zhijin area, Guizhou province

图5 贵州省织金区块大井组归一化生产曲线Fig.5 Normalized production curves of Dajing Formation in Zhijin area, Guizhou province

3 运用效果

为了攻关织金地区多煤层开发技术政策,2015年开展小井组先导试验,10口井Ⅲ煤组20,23,27,30号煤层60 m跨度合采,解吸液面高度192~304 m,平均265 m,三年平均日产气量1 200 m3,最终可采储量(EUR)平均337×104m3,难以实现效益开发。通过小井组产能主控因素分析,明确了单井动用资源量低是小井组低产的主要原因。2018年实施大试验井组,在合采影响因素研究的基础上,优选Ⅱ、Ⅲ煤组16,17,20,23,27,30号煤层90 m跨度合采,大井组较小井组增加动用煤层厚度2.5~3.7 m,解吸液面高度平均150~255 m,平均186 m,归一化日产气2 000 m3,流压平均1.8 MPa,处于产气初期,EUR平均547×104m3,基本实现了效益开发,证实Ⅱ、Ⅲ煤组16,17,20,23,27,30号煤层90 m跨度可有效合采。

4 结论

(1)多煤层合采主要受解吸液面高度、纵向跨度、压力梯度、供液能力、渗透率差异影响,织金地区龙潭组主力煤层地层供液能力、压力梯度、渗透率差异较小,对合采效果影响较小。

(2)根据织金地区地质特征,建立解吸液面高度、合采跨度对合采效果影响模式,明确解吸液面高度、合采跨度是影响织金地区多煤层合采的主要因素。通过解吸机理研究,明确16,17,20,23,27,30号煤层90 m跨度可作为一个开发组合,6,7,12,14号煤层可作为后期调层动用的接替层系。大井组取得日产2 000 m3高产,证实16,17,20,23,27,30号煤层可有效合采。