干湿交替灌溉对籼粳杂交稻产量与水分利用效率的影响及其生理基础

2021-04-21褚光徐冉陈松徐春梅王丹英章秀福

褚光,徐冉,陈松,徐春梅,王丹英,章秀福

中国水稻研究所/水稻生物学国家重点实验室,杭州 311400

0 引言

【研究意义】水稻(OryzasativaL.)是我国主要粮食作物之一,稳定水稻产量,对于保障我国粮食安全具有重要的战略意义。然而,目前我国水稻生产正面临着两个重要难题,一是随着人口爆发式的增长、农村青壮年劳动力加速向城镇转移以及耕地面积的不断缩减,水稻单产迫切需要大幅提升[1]。前人研究指出,充分发挥籼粳亚种间的杂种优势,对于大幅提高水稻单产具有重要的科学意义与应用价值[2-3]。二是随着工业与制造业生产规模的迅猛扩张,加之高温、干旱等极端气象灾难频发,灌溉水资源短缺已成为限制我国水稻产业发展的重要瓶颈[4-5]。因此,在培育具有强大增产潜力的籼粳杂交稻新品种的同时,发展节水高效水稻种植模式,已成为当前保障我国粮食安全的重大课题。【前人研究进展】近年来,育种家们通过将粳型不育系与籼粳中间型广亲和恢复系进行配组,克服了早期籼粳杂交后代普遍存在的籽粒充实差、收获指数低、贪青迟熟等问题,成功选育了诸如甬优、春优等系列超高产籼粳杂交稻品种[2-3]。最近较多研究指出,相较于其他类型水稻品种,籼粳杂交稻品种往往具备穗大粒多、库容量巨大;根量大、根系分布广、扎根深、生育中后期根系活力强;群体受光姿态好、冠层结构合理、光合特性优势明显;物质生产能力强、收获指数高、抗倒能力较强等生物学优势[6-9]。近年来,在节水优先方针的指引下,我国稻作科学工作者以高产和水分高效利用为目标,研发了一批适合我国国情的现代农业节水技术。例如,干湿交替灌溉技术(alternate wetting and soil drying,AWD)、畦沟灌溉技术、间歇湿润灌溉技术、覆盖旱种技术等[10-12]。其中,AWD是目前在我国应用面积最大的节水灌溉技术,其技术特点是在水稻的生育过程中,保持田间水层一段时间,然后自然落干一段时间后再复水,再落干,再复水,如此循环,具有明显的节水效果。前人研究指出,AWD可以改善冠层结构、提高群体质量;延缓植株衰老、促进弱势籽粒充实;诱导强健根系形态的建成,提高根系的碳氮代谢及对水分、养分的吸收利用;改善根际土壤微生物对碳源利用程度和代谢多样性,促进根际土壤有机质的氧化和腐殖质的形成,增加根际土壤中养分的有效性,最终提高水稻产量与水分利用效率[13-17]。但也有研究持相反的观点,认为AWD落干阶段的土壤水势过低会引起水稻单位面积有效穗数、每穗粒数、结实率以及千粒重等产量构成因子有不同程度的下降,最终造成减产[18];也有研究者认为,AWD土壤处于频繁的富氧-缺氧的转变过程中,极易造成氮素通过反硝化、淋溶和固定等方式损失,不利于水稻产量形成以及水肥的高效利用[19-20]。【本研究切入点】前人关于籼粳杂交稻高产或超高产生物学优势的解析,大多是在水肥资源充沛的条件下完成的[6-9]。最新的一项研究结果表明,籼粳杂交稻品种不仅能在当地常规施氮量(200 kg N·hm-2)下实现高产(12.1 t·hm-2),当施氮量减半后依然能够保持较高的产量水平(8.8 t·hm-2)[21]。但籼粳杂交稻品种能否在节水灌溉,特别是AWD条件下实现高产与水分高效利用,目前并不清楚,且其生理基础尚未深入探讨。【拟解决的关键问题】本研究较为系统地分析了AWD对籼粳杂交稻品种产量形成以及水分利用效率的影响及其生理基础,旨在为我国高产与水分高效利用水稻品种的筛选、培育、开发利用以及节水栽培提供理论和实践指导。

1 材料与方法

1.1 材料与地点

试验于2017—2018年在中国水稻研究所富阳基地皇天畈试验农场进行。供试品种为2个新选育的超高产籼粳杂交稻品种甬优1540、春优927,并以2个当地高产粳型杂交稻品种常优5号、嘉优5号作为对照。各品种生育期较为接近,均在155 d左右。土壤为黏性水稻土,2年水稻移栽前土壤含有机质50.2 g·kg-1、全氮 2.42 g·kg-1、全磷 0.68 g·kg-1、全钾19.7 g·kg-1、碱解氮 260 mg·kg-1、铵态氮 9.26 mg·kg-1、速效磷 25.2 mg·kg-1、速效钾 51 mg·kg-1。水稻移栽至成熟期的气象数据如表1所示。2年稻季降雨量分别为628 mm(2017年)与585 mm(2018年)。

1.2 试验设计

自移栽后7 d至成熟设置2种灌溉模式,分别为常规灌溉(conventional irrigation,CI)与干湿交替灌溉(alternate wetting and soil drying,AWD)。2种灌溉模式严格控制田间灌溉用水量。CI为当地农户高产灌溉模式,除拔节初期进行烤田外,其余时间小区内保持2—3 cm的浅水层,直至收获前一周停止灌溉。AWD即田间水层自然落干至离地表15至20 cm深的土壤水势为-20 kPa 时,再灌1—2 cm水层,再自然落干,如此循环。小区面积为30 m2(6 m×5 m),3次重复,完全随机区组排列。小区间筑高、宽均为30 cm的小田埂,用黑色塑料薄膜覆盖。各小区独立排灌,每个AWD小区安装4支由中国科学院南京土壤研究所生产的真空表式土壤负压计,每天 12:00记录土壤水势,当读数达到-20 kPa时灌水。各小区安装水表用于监测灌溉用水量。小区施用纯氮200 kg·hm-2(尿素,N≥46.7%,中化化肥控股有限公司),按基肥∶分蘖肥∶促花肥∶保花肥=4∶2∶2∶2施用;基施过磷酸钙(含P2O513.5%,浙江江山塔峰化肥厂)445 kg·hm-2;氯化钾(含K2O 62.5%,中农集团控股有限公司)总用量为120 kg·hm-2,在移栽前1 d和拔节期分2次等量施用。4个供试水稻品种在2年均为5月20日播种,6月15日移栽,9月8日至12日齐穗,10月30日收获;栽插密度为16 cm×25 cm,双本栽插。全生育期严格控制病虫草害。

1.3 取样与测定

1.3.1 茎蘖动态与茎蘖成穗率 分别于拔节期、齐穗期与成熟期调查各小区茎蘖数,每小区考察100穴植株,并计算按照CHU等[22]方法计算茎蘖成穗率。

1.3.2 干物质重与作物生长速率 与上述相同时期,根据平均茎蘖数取6穴植株,按器官分解成茎鞘、叶片(绿叶与枯叶)与穗(拔节期除外),先将分解后的植株置于烘箱中105℃杀青30 min,再将烘箱温度调至70℃,恒温72 h烘干称重。在此基础上,按照 CHU等[22]方法计算作物生长速率(crop growth rate,CGR)。

1.3.3 叶面积指数与光合势 与上述相同时期,用Li-Cor 3050 型叶面积仪测定植株叶面积,并根据CHU 等[22]方法计算光合势(leaf area duration,LAD)。

1.3.4 剑叶净光合速率 在齐穗后 AWD 处理小区土壤水势前2次达到设定阈值当天,以及复水后第2天,于9:00采用Li-Cor 6400便携式光合测定仪测定剑叶光合速率,其间天气晴朗无风。叶室CO2浓度为380 μmol·mol-1,使用红蓝光源,光量子通量密度(PFD)为 1 400 μmol·m-2·s-1,温度 28—30℃,各处理重复测定6张叶片。

1.3.5 根系氧化力 与测定剑叶净光合速率的相同时期,挖取3穴水稻根系用于测定根系氧化力。根系取样与根系氧化力测定均参照CHU等[23]方法。

1.3.6 籽粒中蔗糖-淀粉代谢途径关键酶活性 与测定剑叶净光合速率的相同时期,测定籽粒中蔗糖合酶(SuSase)和腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(AGPase)活性,参照YANG等[24-25]方法进行测定。

1.3.7 考种与计产 成熟期各小区考察50穴植株的有效穗数,并按有效穗数取 10 穴用于测定结实率和千粒重。此外,各小区实收计产。

1.4 数据处理

采用以下公式计算相关参数:

茎蘖成穗率(%)= 成熟期有效穗数/拔节期茎蘖数×100;

水分利用效率(WUE)(kg·m-3)= 水稻籽粒产量/(灌溉用水量+降雨量);

光合势(LAD)(m2·m-2·d)=1/2(L1+L2)×(T2-T1),式中L1和L2为前后2次测定的叶面积(m2·m-2),T1和T2为前后测定的时间(d);

作物生长速率(CGR)(g·m-2·d-1)=(W2-W1)/(T2-T1),式中W1和 W2为前后 2次测定的地上部干物质重(g·m-2),T1和T2为前后测定的时间(d)。

用 SAS/STAT 统计软件(Version 6.12,SAS Institute,Cary,NC,USA)进行统计分析数据。文字处理采用Office 2003软件,用SigmaPlot 10.0绘图。产量、水分利用效率、茎蘖成穗率、作物生长速率、光合势、根系氧化力、剑叶净光合速率以及籽粒中蔗糖-淀粉代谢途径关键酶活性在年度间的差异、年度与品种以及年度与处理的互作均不显著(表2)。因此,文中数据用2017和2018年2年试验结果的平均数。

2 结果

2.1 不同灌溉模式下土壤水势的变化

除中期搁田以及收获前一周,其他时间CI处理小区的土壤水势均为0 kPa;AWD处理小区达到土壤水势-20 kPa需要7—10 d(图1)。整个生育期内,AWD处理小区共有8—9次可达到设定阈值。相同年份内,4个供试水稻品种的土壤落干和复水的时间以及灌水次数较为相似。本试验水分处理可达到试验目的要求。

2.2 不同灌溉模式对产量及其构成要素的影响

品种与灌溉处理对稻谷产量及其构成因素(千粒重除外)的影响均达显著或极显著水平,且两者间存在显著的互作效应(表3)。与CI处理相比,AWD处理显著降低了粳型杂交稻品种的产量,降幅为 12.3%—12.8%,而对籼粳杂交稻品种的产量无影响。由产量构成要素分析可知,AWD处理下粳型杂交稻品种减产主要是其总颖花量的大幅降低所致,其结实率和千粒重与CI处理相比并无显著差异。与粳型杂交稻品种相似,AWD处理也显著降低了籼粳杂交稻品种的总颖花量,但降幅相对较低。此外,AWD处理显著提高了籼粳杂交稻品种的结实率,结实率的提高弥补了库容量的不足,从而确保产量依然可以维持在一个较高的水平(表3)。

表3 不同灌溉模式对水稻产量构成因素的影响Table 3 Grain yield and its yield components under different irrigation managements

2.3 不同灌溉模式下灌溉用水量与水分利用效率的差异

与CI处理相比,AWD处理显著降低了灌溉用水量,降幅为27.3%—29.7%(图2-A);同时AWD处理显著提高了不同类型水稻品种的水分利用效率。其中,籼粳杂交稻品种的水分利用效率增幅为13.7%—16.8%;粳型杂交稻品种的增幅为5.9%—8.3%(图2-B)。

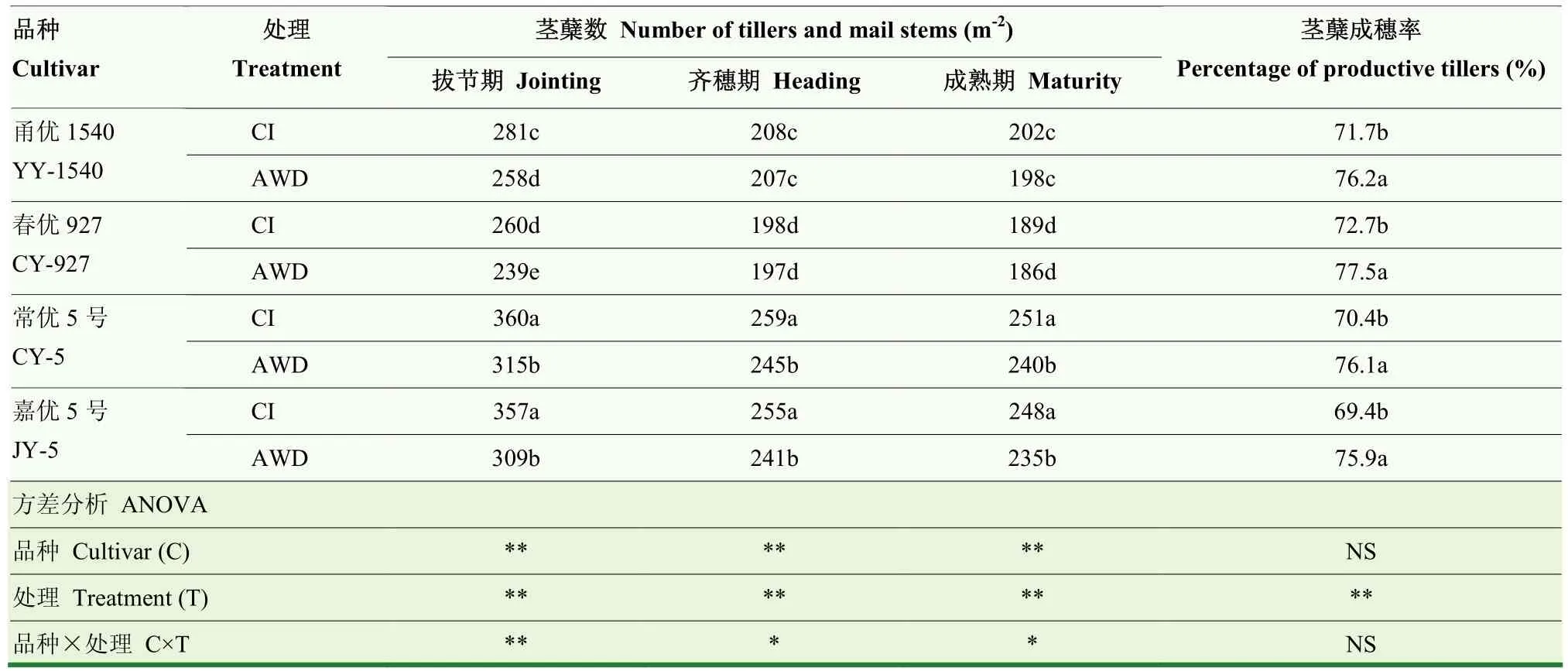

2.4 不同灌溉模式对水稻茎蘖数与茎蘖成穗率的影响

品种和灌溉处理对主要生育期水稻茎蘖数的影响均达极显著水平,且两者间存在显著或极显著的互作效应(表4)。与CI处理相比,AWD处理显著降低了拔节期4个供试水稻品种的茎蘖数,籼粳杂交稻品种的降幅为7.8%—8.2%,粳型杂交稻品种的降幅为11.7%—13.4%。在齐穗期与成熟期,籼粳杂交稻品种的茎蘖数在2种灌溉模式间并未发现显著差异,但相同时期粳型杂交稻品种则表现为AWD处理显著降低。与CI处理相比,AWD处理显著提高了4个供试水稻品种的茎蘖成穗率,但品种间不存在显著差异。上述结果说明籼粳杂交稻品种在AWD处理下依然能够保持较强的分蘖发生以及分蘖成穗能力。

表4 不同灌溉模式对水稻茎蘖数与茎蘖成穗率的影响Table 4 Number of tillers and percentage of productive tillers under different irrigation managements

2.5 不同灌溉模式对水稻叶面积指数(LAI)与光合势(LAD)的影响

品种和灌溉处理对拔节期、齐穗期以及成熟期水稻的LAI以及拔节前、拔节至齐穗、齐穗至成熟这3个生育阶段LAD的影响均达显著或极显著水平,且存在显著或极显著的互作效应(表5)。无论哪种灌溉模式下,籼粳杂交稻品种主要生育期的 LAI以及各主要生育阶段的LAD均显著高于粳型杂交稻品种。与CI处理相比,AWD处理显著降低了籼粳杂交稻品种拔节期的LAI以及拔节前与拔节至齐穗这2个生育阶段的LAD,但其齐穗期与成熟期的LAI以及齐穗至成熟的LAD在2种灌溉模式间并没有显著差异;而AWD处理显著降低了粳型杂交稻品种主要生育期的 LAI以及各主要生育阶段的LAD。说明在AWD处理下,籼粳杂交稻品种依然可以在生育中后期保持强大的光合能力。

表5 不同灌溉模式对水稻叶面积指数(LAI)与光合势(LAD)的影响Table 5 Leaf area index (LAI) and leaf area duration (LAD) of rice under different irrigation managements

2.6 不同灌溉模式对水稻地上部干物质重以及作物生长速率(CGR)的影响

与CI处理相比,AWD处理显著降低了4个供试水稻品种拔节期、齐穗期以及成熟期的地上部干物质重(图3-A—C)以及拔节前与拔节至齐穗这2个生育阶段的 CGR(图 3-D—F),且粳型杂交稻品种的降幅显著大于籼粳杂交稻品种;在齐穗至成熟这一生育阶段内,籼粳杂交稻品种的CGR在2种灌溉模式间并无显著差异,而粳型杂交稻品种则表现为AWD处理显著低于CI处理。

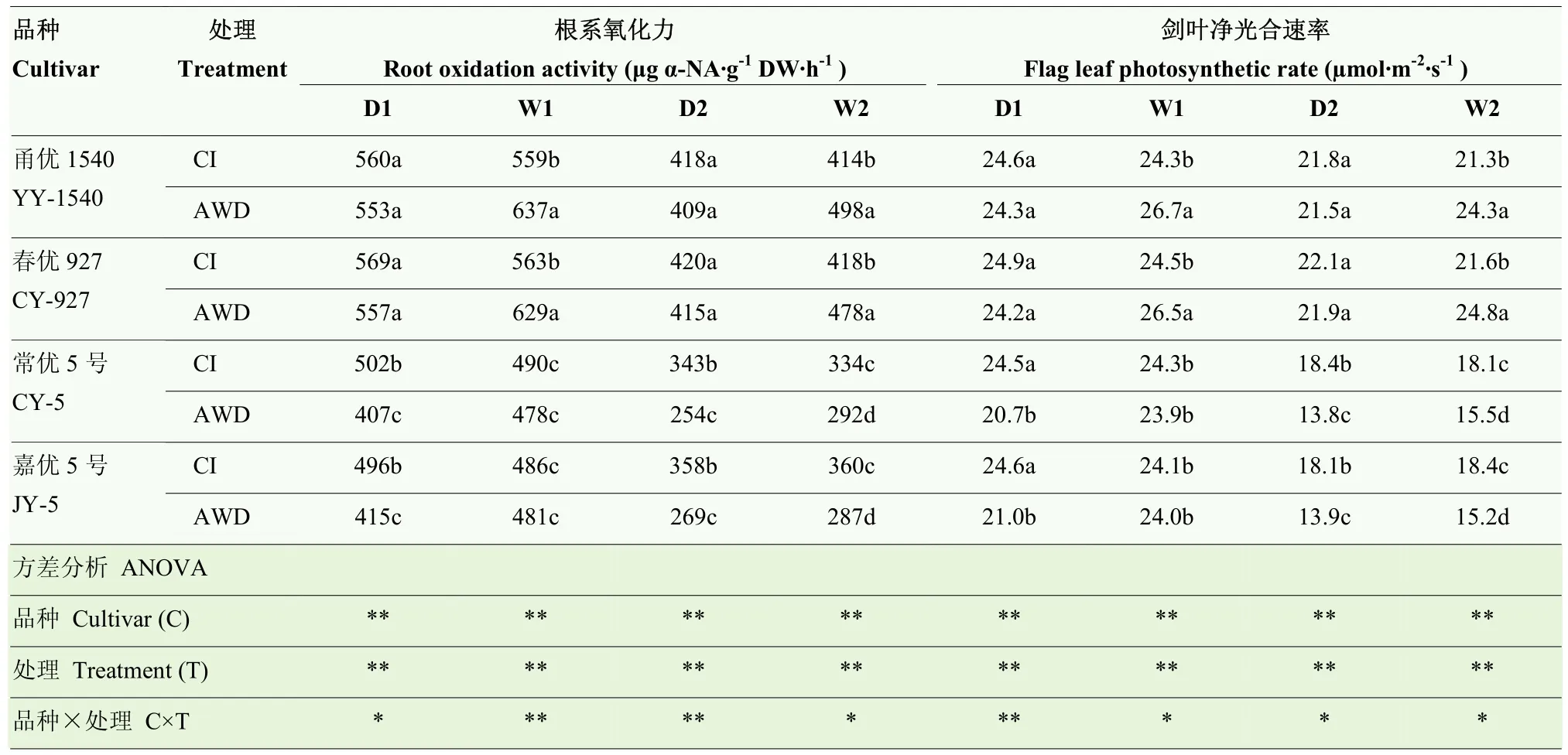

2.7 不同灌溉模式对水稻根系氧化力(ROA)、剑叶净光合速率以及籽粒中蔗糖-淀粉代谢途径关键酶活性的影响

品种和灌溉处理对齐穗后2次土壤落干期与复水期水稻根系氧化力、剑叶净光合速率以及籽粒中蔗糖-淀粉代谢途径关键酶活性的影响均达显著或极显著水平,且存在显著或极显著的互作效应(表6—7)。与CI处理相比,AWD处理显著降低了粳型杂交稻品种齐穗后2次土壤落干期的ROA值,复水后ROA值增加,在W2差异达显著水平;AWD处理对籼粳杂交稻品种齐穗后2次土壤落干期的ROA值并没有影响,W1与W2的ROA值显著高于CI处理(表6)。同期也测定了剑叶净光合速率以及籽粒中蔗糖合酶和腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶的活性,发现上述3个指标的变化规律与ROA相一致(表7)。

表6 不同灌溉模式对灌浆期水稻根系氧化力与剑叶净光合速率的影响Table 6 ROA and flag leaf photosynthetic rate of rice after heading under different irrigation managements

表7 不同灌溉模式对灌浆期籽粒中蔗糖合酶(SuSase)和腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(AGPase)活性的影响Table 7 Activities of SuSase and AGPase in grains of rice after heading stage under different irrigation managements

3 讨论

干湿交替灌溉(AWD)可以大幅缩减水稻生产中灌溉水的投入,但其能否协同提高水稻产量以及水分利用效率,目前仍存在争议。一般认为,AWD对水稻产量与水分利用效率的影响与土壤落干程度密切相关[19]。例如,与常规灌溉(conventional irrigation,CI)相比,灌浆期轻度AWD(耕层15—20 cm处的土壤水势为-15 kPa)可以提高水稻根系氧化力、剑叶净光合速率以及植株中促进型植物激素的含量,增强茎和籽粒中糖代谢关键酶活性,促进同化物向籽粒转运,加速籽粒灌浆,提高收获指数,进而提高产量与水分利用效率[14-15,26];而重度AWD(耕层15—20 cm处的土壤水势为-30 kPa)则会严重抑制植株生理活性,造成水稻减产[16-17]。此外,不同类型水稻品种的产量与水分利用效率对灌溉制度的响应存在较大差异。我们在前期研究中观察到,由上海市农业生物基因中心选育的节水抗旱稻品种旱优8号的产量与水分利用效率在AWD下分别较当地高产粳型杂交稻品种陵香优18提高了9.2%—13.4%与9.0%—13.7%,并发现节水抗旱稻品种相对较高的产量与水分利用效率与其良好的根系构型以及灌浆中后期较高的根系与地上部植株生理活性密切相关[23]。近年来在生产中大规模推广应用的超级稻品种在节水灌溉模式下也具有一定的优势。ZHOU等[27]发现与CI相比,全生育期轻度AWD(耕层15—20 cm处的土壤水势为-15 kPa)显著提高了超级稻品种武运粳24的产量,增幅为6.7%—7.8%,而对照品种淮稻5号的产量则与CI无显著差异。本研究中,我们观察到与CI相比,AWD显著降低了粳型杂交稻品种的产量,但籼粳杂交稻品种的产量在2种灌溉模式间差异不显著(表3)。AWD显著提高了4个供试品种的水分利用效率,但籼粳杂交稻品种的增幅要显著高于粳型杂交稻品种(图 2)。据此,我们认为与粳型杂交稻相比,籼粳杂交稻品种在节水灌溉模式下具有更强的生产优势。

单位面积穗数是与水稻产量形成密切相关的一个重要农艺指标,其多少取决于分蘖发生的数量以及茎蘖成穗率的高低。前人研究表明,控制无效分蘖的发生,提高茎蘖成穗率,是塑造高质量水稻群体的有效途径[28-30]。我们在前期的研究中发现,AWD可以减少水稻无效分蘖的发生,改善群体通风透光条件与冠层结构,促进齐穗后物质生产和积累[15,22,31-32]。本研究中我们观察到,AWD显著提高了4个供试水稻品种的茎蘖成穗率,有效控制了无效分蘖的发生(表 4);成熟期粳型杂交稻品种的单位面积穗数在AWD下显著降低,但籼粳杂交稻品种依然能保持与CI相似数量的有效穗(表3)。据此,我们推测籼粳杂交稻品种在 AWD下强大的分蘖发生能力,是其在AWD下获得高产与水分高效利用的一个重要原因。

每穗颖花数是水稻产量构成的另一重要因素。较多研究认为,在我国长江中下游稻区实现稻产量由高产向超高产跨越的主要途径,是在确保单位面积穗数基础上主攻大穗,扩大群体库容量[33-34]。生产实践中,主要通过采取施用速效氮肥的方式调控水稻颖花的形成,即在穗轴分化期以及雌雄蕊分化期至减数分裂期前期分2次施用尿素,前者为促花肥,可以促进颖花多分化,后者为保花肥,可以减少颖花退化,从而利于大穗形成。能否通过水分管理促进大穗的形成?目前存在较大争议。有研究认为,水稻颖花形成期是对外界环境较敏感的时期,此时如遭遇高温、干旱等逆境会影响顶部颖花花粉粒发育障碍而形成不孕颖花[35-37]。因此,他们认为在颖花形成期应采用水层灌溉的方法以确保幼穗的正常发育[35-37]。但也有研究者持相反的观点。例如,ZHANG等[38-39]最新的研究认为,颖花形成期轻度土壤落干可以调控超大穗型籼粳杂交稻品种甬优2640幼穗中油菜素甾醇、多胺以及乙烯等多种生理活性物质的含量,进而减少颖花的退化,促进大穗的形成。此外,ZHOU等[27]也观察到轻度AWD可以显著提高超级稻武运粳24的每穗粒数。在本研究中,我们观察到AWD显著降低了4个供试水稻品种的每穗粒数(表 3)。造成我们的研究结果与前人研究结论差异的原因,可能是由于本试验AWD落干阶段设置的土壤水势更低。一般认为,AWD对水稻生长发育产生的胁迫效应随着落干阶段土壤水势的降低而升高[18]。值得注意的是,尽管籼粳杂交稻品种的每穗粒数在AWD下较CI有所降低,但其每穗颖花数均能高于280花/穗(表3)。说明籼粳杂交稻品种在适度干旱下仍能保持强大的颖花形成能力,这是其获得高产与水分高效利用的另一个重要生物学机制。此外,我们认为今后可深入探讨AWD对包括籼粳杂交稻在内的大穗型水稻品种颖花形成的调控机制,筛选促进颖花分化、减少颖花退化的最佳土壤水势,从而进一步挖掘大穗型水稻品种的增产增效潜力。

籽粒灌浆是水稻产量形成的最终阶段,同时也是决定粒重、产量以及稻米品质的决定性阶段[40]。以往有研究认为,轻度AWD可以促进水稻弱势粒充实,提高水稻产量与籽粒品质[41-43]。本研究中我们观察到与CI相比,AWD显著改善了籼粳杂交稻品种的结实率,其千粒重也较CI有所提高;但对粳型杂交稻的籽粒灌浆并无较大影响。究其缘由,可能与以下两点密切相关:一方面可能是籼粳杂交稻品种在灌浆期具有较高光合势以及作物生长速率,可以提高地上部叶片净光合速率并延长叶片光合作用时间,提高花后干物质生产,促进籽粒灌浆(图3,表5)。另一方面可能与AWD显著提高了2个籼粳杂交稻品种籽粒中蔗糖-淀粉代谢途径的关键酶活性有关(表 7)。蔗糖合酶(SuSase)和腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(AGPase)是水稻籽粒中蔗糖-淀粉代谢途径的2个关键酶,其活性的大小与灌浆速率的快慢以及千粒重的高低密切相关[44-45]。其中,SuSase能够催化蔗糖降解,促进库端同化物的卸载、分配和储存,是表征籽粒“库”强的一个关键指标;AGPase则是淀粉生物合成过程中的限速酶,其活性与淀粉合成速率以及淀粉合成量呈线性正相关关系[44-45]。本研究中,我们观察到籼粳杂交稻品种籽粒中SuSase与AGPase酶活性在AWD下显著提高,说明其在AWD下具有更强的淀粉合成能力。因此,我们推测籼粳杂交稻品种灌浆期较高的光合势与作物生长速率以及籽粒中较高的蔗糖-淀粉代谢关键途径酶的活性,是其在AWD下获得高产与水分高效利用的又一重要生理基础。

水稻根系的生理活性与其地上部生长发育、产量形成、水肥资源吸收利用等密切相关[46]。一般认为,长期淹水不利于健壮根系的形成。RAMASAMY等[47]观察到,长期淹水灌溉会诱发土壤中有毒还原性产物累积,抑制水稻根系的生长发育。AWD可通过调节土壤氧化还原电位,去除土壤中有毒的还原产物,改善根系生长环境,促进健壮根系的形成[32]。健壮的根系不仅可以从土壤中汲取更多的水分与养分资源,而且可以合成并向地上部输送大量内源激素(如细胞分裂素、生长素),进而调控地上部生长发育;另一方面,活跃的地上部植株又可以保证充足的碳水化合物输送至根部,从而维持根系强大的生理活性[16,23,46]。本研究中,我们观察到与粳型杂交稻品种相比,籼粳杂交稻品种在齐穗后2次土壤落干期与复水期,均保持相对强劲的根系生理活性(表 6),这可能与其籼粳亚种间的杂种优势、地上部光合生产优势以及根-冠间物质疏导运转通畅有关[8,48]。据此,我们推测灌浆期籼粳杂交稻品种强大的根系生理活性为其在AWD下获得高产与水分高效利用奠定了重要的生理基础。

4 结论

与当地高产粳型杂交稻品种相比,籼粳杂交稻品种在干湿交替灌溉(AWD)下依然可以保持较高的产量以及水分利用效率,强大的分蘖发生能力、颖花形成能力以及籽粒充实能力是其获得高产与水分高效利用的重要原因。籼粳杂交稻品种强大的根系活性(齐穗后2次土壤落干期与复水期较高的根系氧化力)以及地上部植株较强的生理活性(齐穗至成熟期较高的光合势和作物生长速率以及齐穗后2次土壤落干期与复水期较高的剑叶净光合速率、籽粒中较高的SuSase和AGPAse活性)是其在AWD下获得高产与水分高效利用的重要生理基础。