中西学术得失之关节论(上)

——缘起与总论

2021-04-20劳承万

劳 承 万

(岭南师范学院 “康德-牟宗三”研究所,广东 湛江 524048)

西方文明又曰:罗各斯(logos)中心主义(德里达);中华文明又曰:东方古老的“礼-乐”文明(“礼”的历史最久长)。凡是构成一种古老“文明”的“核”放射性文化语符,都是千古不朽之物也。因之西方的“logos”与中土的“礼”(乐由礼出,中国的源头观念,是“天-地-人-鬼-神”的一体性观念,唯“礼”字可以囊括之。故荀子作《礼论》,这是中国“礼学”的“圣经”)都是两种不同文明、文化、哲学久远的发端结构,其功都是“开天辟地”的事。对这种发端结构,人们只能大体意会,而不能详说言传,即弄不清它们的确切含义。Logos,一切辞典未能给出确切含义,只能音译为逻各斯,连logic也如此,只能音译为逻辑;中土的“礼”是“礼学”圣经,一个语符,意蕴万千,甚为神秘矣。

这也就是索绪尔在《普通语言学教程》中的名言:任何概念都分两个层级,“能指”与“所指”。但这里的logos与礼,其“能指”都是固定了的,就是“所指”未明(未确定)。任何民族文化中源头处的关键概念,都带有“混沌初开”的壮观景象。这里的logos与礼就是一个源头观念的综合体,是民族观念“定型”的伟大创造。著名考古学家李济说:“行为心理学表明,一切思维活动,包括拼音的思维,只是一种行为类型,而不是(象形文字的)一种神秘才能。”[1]284很显然,Logos则是一种“思维—行为类型”;“礼”则是一种“神秘才能”。由此引出:西方文明,是线性之科学(数学·逻辑)的文明;中土文明,是环形之天地人一体、鬼神相会的艺术的文明(孔子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐”,开端与结局都是艺术)。所以冯友兰说:西方文明要“神秘”一些,中土文明要“科学”一些。这样才能做到中西互补、互鉴。然而西方文化欲求“神秘”,中土文化欲求“科学”,皆曰:缘木求鱼也,这皆因其依托的哲学母体相异焉。

笔者认为Logos是西方文化、哲学总源头的特征;礼,是中土文化、哲学总源头之特征。分别考察一下这两个词,将会给我们带来什么信息,在学术之方法论上给我们什么启示呢——“牵一发而动全身”者也。

一

什么是logos?英国贤哲弗卢说:“逻各斯(希腊语,意指词)是具有许多用法的古代用语,在现代语言中这些用法一般由其他词来完成。其一,赫拉克利特(Heraclitus)持一种晦涩的逻各斯学说,按这种学说,逻各斯是一种非人的理智,它把世界中相分离的元素组织成一个相联系的整体;其二,智者(Sophista)对这个词的用法接近于它的派生词‘逻辑’和‘逻辑的’现代用法。对智者们来说,逻各斯的意思可以指一种论证或论证内的内容;其三,斯多亚派把这个词与上帝等同起来,这种上帝是宇宙中一切合理性的假定的源泉;其四,大多数现代人所熟悉的逻各斯出现在《约翰福音》的开场白中,这里逻各斯等同于创造和救赎的耶稣基督。当然,这里逻各斯的含义来自希腊的影响,特别来自斯多亚派的影响”[2]305-306。

四种说法中,除第二种说法似具有一定的确定性之外(一种科学内容),其他三种说法,都相当含混和神秘,或者说一种西方人的“形而上学”意含:“非人的理智-上帝(合理的假定的源泉)—耶稣基督”。其中第三种说法非常值得注意:“宇宙中一切合理性的假定的源泉”。“合理性”属数学·逻辑范畴,“假定的源泉”是一种形而上学的探求。这是“形而上学与实证”的合一观。我们中国人则把logos等同于logic,这是很片面的看法,丢掉了其他几种神秘的“形而上学”意蕴,即丢掉了logos的深层结构。但希腊人的“神秘”不同于中土的“神秘”;西方的“形而上学”不同于中土的“形而上学”(形而下者谓之器,形而上者谓之道),西方是科学的创造源泉大无边,理性之光照耀一切,这是西方的神秘与形而上学;中土是指天人一体(鬼神相会,《中庸》曰:质之鬼神而不疑)的阴阳相交,大气贯通的神秘,它的形而上学是天人一体(阴阳幽明鬼神相会),与“理性—逻辑”实不相关。总之,西方文化在总源头上首先拿出一个logos来,仅表示:“理性—数学·逻辑”将要乘风破浪,为西方之逐物哲学开路,首先开拓西方世界的科学文明,最后完成“逐物”(造物)的大千世界。

Logos为什么会包含有两种不同的对立成分呢?后人把古希腊亚里士多德的著作,分为两类,一是“物理学”(自然科学的总称,其实证性以数学·逻辑统辖),二是“物理学之后”与“物理学”对峙(我国学者依《易·系辞》“形而上者谓之道”,译为“形而上学”)。“物理学”从“实”,“物理学之后”尚虚。最确切的说法,是陈康先生的说法:

《范畴篇》这部简短的著作中,亚里士多德在分析各个范畴以前先提出两条分类原则:(1)可以表达一个hypokeimenon;(2)在一个hypokeimenon中。……亚里士多德使用……这个词是多义的。它在(1)中是指某某东西所表达的那个主词(subiject),而在(2)中却是指某某东西附存在其中的那个基质(substratum)。因此,这两条原则是性质完全不同的:一个是逻辑原则,另一个是形而上学原则[3]284。

在古希腊哲学中,分析任何一个蕴含着“主词—述谓”的东西都会带有这种二重性:“有一个东西是什么?它的基质如何?”这就是在古希腊哲学中分析任何一个范畴类东西都存在着“逻辑原则—形而上学原则”的二重性。其集中的表现,则凝集在logos一词中(它能派生出logic〈逻辑〉与包含“上帝”“理性”〈形而上学〉即是证明)。此即表明:这种哲学的二重性混合体,必有单边倾斜与分裂的可能性,它的“凤凰再生”,必是回归“本体”(混合体)才能“重出江湖”。

Logos(逻各斯)是西方文明源头的“伟大混沌”,但从它的派生词logic(逻辑)来看,就是一种确凿的无比丰富的“推理”科学(逻辑之母体是logos,世界上不存在没有母体的“逻辑”。故印度只有因明学,没有什么逻辑;中土只有名学,也没有什么逻辑)。然而逻辑永远离不开数学(逻辑提供符号推理之范畴、框架与路线图,而数学是无穷的秩序与可限定或无限定(函数)的确定性。因之,离开数学的逻辑,是假逻辑,起码是浅度逻辑;离开逻辑的数学,是局限的数学,无法产生微积分)。然而logos与数学·逻辑的血肉关联,以及和“形而上学”之大气贯通,是怎么来的呢?首先在弗卢编的词典中那四点规定,除了确凿性的逻辑之外,全是朦胧化的“形而上学”蕴含。其次,我们需要分析希腊哲学史才能明白,我们看看大数学家和哲学家罗素和怀特海的共同分析,给我们什么启示。

罗素在《西方哲学史》提到柏拉图的理念论(idea)以及西方哲学源头处的种种观念,皆是源于数学的(数学与那个logos有千丝万缕的关系):“所谓的柏拉图主义的东西(以形而上学著称),倘若加以分析,就可以发现在本质上不过是毕达哥拉斯主义罢了(毕氏说:‘数’是万物的根源)。有一个只能显示于理智而不能显示于感官的永恒世界,全部的这一观念都是从毕达哥拉斯那里来的。”[4]65罗素的高明,就是以“数”之大气象来贯通全部西方哲学史,而不是堆积种种“材料”的大杂烩。

怀特海在《科学与近代世界》一书中,也有深入的分析:

希腊终归是欧洲的母亲,要找到现代观念的源头就必须看看希腊的情形……希腊的天才人物是富于哲学性的,思路也是明晰的,并且长于逻辑(A)。这一派人物主要是提出哲学问题……这派人物对数学也很感兴趣。他们创立了数学的一般原理,分析了前提,并且严格遵照着演绎推理的方式,而在定理方面得出了重要的发现(B)。他们的头脑里充满了一种酷爱一般原则的热忱。他们要求得到清晰而大胆的观念,并且用严格推理的方法把这些观念加以推演(C)。所有这一切都极高超而富于天才,这是一种观念上的准备工作,但却不是他们所理解的科学(D)[5]7。

以上引文中的ABC三点,即是“哲学—逻辑—数学”的混合物,但却不是D点的“现代科学”,仅是“一种观念上的准备工作”(侧重于“形而上学”蕴含)。怀特海又说:

黑格尔和毕达哥拉斯则相差有2400年之久,不管时间距离有多长,但有限数在神性中构成的意义,以及现实世界是观念发展的体现等说法,都可以追溯到毕达哥拉斯所创始的一系列思想上去[5]28。

在这方面毕达哥拉斯是很幸运的。他的哲学思想通过柏拉图的头脑传授给我们了。柏拉图的观念世界就是修正和提炼毕达哥拉斯的学说而成的。这一学说认为现实世界的基础是数[5]28。

在这些漫长的岁月中,数学作为哲学发展的构成部分来说,从来没有从亚里士多德的掌握中解脱出来[5]29。

怀特海还概括的说过:全部西方哲学史都是柏拉图的注脚。这三点引文,说明毕达哥拉斯的数学观念对整个西方哲学有重大的影响。从柏拉图到亚里士多德到2400年后的黑格尔而不绝。毕氏的总原则就是:“数是万物的根源”,也是“形而上学—数学·逻辑”混合体logos的根源。后世的各种哲学,都是柏拉图的注脚。具体言之,即是那个混沌idea的注脚。

以上罗素和怀特海的引文,都说明了同一个问题:“柏拉图主义”(哲学/形而上学),是“毕达哥拉斯主义”(数学·逻辑/实证)的产物。这个问题非常复杂,许多西方哲学史专家未必全部赞同。但西方文化、哲学并不是一般的形而上学,其骨子里的硬核却是数学·逻辑(罗素的《西方哲学史》为什么比梯利的《西方哲学史》更具大气精神,淋漓痛快,原因全在数学的铁扫帚上,许多人不懂这个道理)。为什么两个“主义”能够血脉相贯、大气相通,换一个说法:即为什么哲学形而上学能与数学·逻辑(实证性科学)相表里(见上面陈康之论)?若这个大谜解不开,那么整个西方哲学史,都将是一笔糊涂账,一部西方哲学史,也无法入门。由于看不清它的来龙去脉,故对西方的“拒斥形而上学”,单边昂扬了“实证主义”(数学·逻辑)的巨大危机,也将毫无认识,今人把西方分裂得鲜血淋漓的东西,视为一种“神品”(黑白颠倒了)。

古希腊的两个“主义”发生之根源,是求取“万物起源”的答案——满足人类最高的形而上学探求问题:“我从哪里来?”“要到哪里去?”泰纳斯的说法(水、火、土是万物之根源,太浅陋、太直观了),只有毕达哥拉斯的“数”(鲍姆嘉通说音乐中的1-2-3-4-5-6-7,并不是数字,而是艺术灵魂有序的滑动与体操)、与柏拉图的idea(理型),才构成对列性的“主义”。再加上logos的种种神秘性,则成为“形而上学”的温床。在古希腊的圣哲中,一个说:“数是万物的根源”;一个说:“理型是万物得以产生之所在”。前者紧扣着一种“实证”性(推理),后者则披上了神圣的形而上之外衣。于是在古希腊时代的“形而上学(本体论、宇宙论、神创论、自然说)”与“数学·逻辑”之实证主义相浑然一体了。

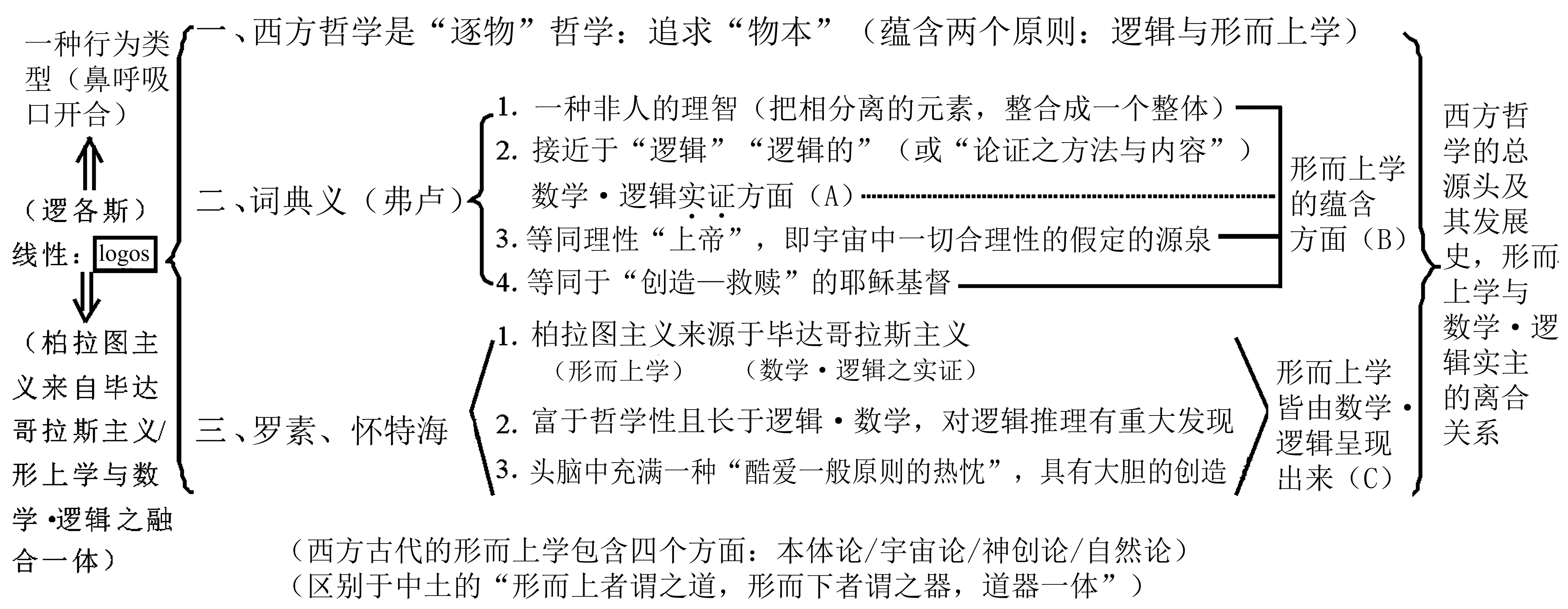

这是西方学术的骨架子:“形而上学—数学·逻辑之实证”。从陈康的精当分析中和从弗卢的《词典》所列(四点)以及罗素、怀特海的深入分析中,可以大体上看出西方学术在总源头处的所具有的两个主义的鲜明特征,后世的学术发展也反证了这个总源头处的骨格子具有自身的伟大生命力,一旦单边倾斜,将会有人急于“纠偏”呼救(马克思/韦伯)。总观其源头学术,脉络如图1所示:

图1

但随着时代的向前发展,一切观念都要分化的,于是19世纪中叶尼采喊出:上帝死了。西方形而上学即失去了半边灵魂,接着“实验科学”破土而出(先后有“实验心理学”/实验美学等)。实验,只要求实证,而排斥形而上学。西方文化、哲学的大分裂,则始于此大关节上;后世那单边倾斜而澎涨了实证主义(石里克在《普通逻辑学》中的名言曰:“除了数学·逻辑之外,一切都是废话”),给西方文化、哲学带来了新的危机!

当年马克思写《剩余价值论》《资本论》,几乎全是数学公式和逻辑推理的实证(西方一切贤人与经济学家都无法否认马克思的“科学实证”是一种伟大的创造),但马克思终生关怀劳动者的命运,而又不忘其“推演-实证”的结论:“资本主义制度必然灭亡”——这是重大的形而上学理论,比《共产党宣言》要宏伟得多。然而马克思“实证”出来的形而上学结论,却给资本主义世界带来了可怕的“阴影”和悲情;而一代伟人韦伯则以《新教伦理与资本主义精神》一书,作了更加确凿的实证——当代资本主义是一种“精神”(秩序-合理-职业责任〈天职〉),而不是吸血的魔鬼或贪得无厌的商人(形而上学的纠偏);“资本主义精神”依靠“合理”与“准确的计算”,而非“估计-习惯-传统”方法才站立起来(数学·逻辑实证)。其“实证”遍及营利的方方面面,可谓染红一片天。

很明显,当年挽救西方文化、哲学的危机,首先出自二途:一是马克思的《剩余价值论》,二是韦伯的《新教伦理与资本主义精神》。二者都企图回归原典,回到古代“形而上学—数学·逻辑实证”的浑然一体性,既为西方的形而上学开出新途,也为西方实证主义(人文关怀)开出新途。

以上所述,简单言之,即logos的曲折发展史也就是“形而上学—数学·逻辑实证”的离合关系。若离开了logos的参照系,既无法理解西方哲学的逐物性质,也无法把握“两个主义”(毕达哥拉斯主义与柏拉图主义的拉扯与离合关系),更无法把握其现当代出现之危机。

二

下面说中土的“礼”。

西方的logos,没有哲人作系统的专论,可是中土的“礼”却有大哲的精心论述(荀子作《礼论》),上面说到,荀子“礼学”实是中国礼学的“圣经”,后人不可及也。其意旨大体是如下几个方面:

其一,礼的最高视界(境界)本于“天地人”一体性。其曰“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也……故礼,上事天,下事地;尊先祖而隆君师,是礼之三本也”(荀子《礼论》)。

其二,礼之大用,是正身治国。“礼者,所以正身……无礼何以正身”(荀子《修身》),“人无礼则不生(存),事无礼则不成(功),国家无礼则不宁”(荀子《修身》)。

其三,礼伴随人之生死,须臾不能离开。“礼者,谨(慎)于治生死者也。生,人之始也;死,人之终也。终始具善,人道毕矣……生死终始若一,足以为人愿,是先王之道,忠臣孝子之极也”(荀子《礼论》)。

其四,礼如阳光空气水、柴米油盐一样,可以养生、养体,须臾不能离开。“故礼者养也……养口……养身……养体”,还可以“养信(诚)、养威、养生、养安……”(荀子《礼论》)。

其五,礼者理也,具有“极高—极大—极深”的格局与品味。“礼之理诚深矣……其理诚大矣……其理诚高矣……礼者人道之极也”(荀子《礼论》)。

其六,“法”由“礼”出,开出后世两种政治体制:礼治和法治。“礼者,法之大分也,类之纲纪也……故学至乎《礼》而止矣。夫是谓道德之极”(荀子《劝学》)。

以上六点,足以见出荀子“礼学”的圣经品格。礼从天人一体处发生,故从个体的生死到国家安危,从人道之极到道德之极,无不是“理之诚深、诚大、诚高”之所至。礼,本是一种“情”,出自内心者是“礼”,被迫者是“法”。在中土,法由礼出,“礼治—法治”内里贯通(绝异于西方之实践理性、知性)。故荀子的“礼学”实开创了三大方面:一是人道之极/道德之极/忠臣孝子之极。二是礼者理也,具有极深、极大、极高之格局与品味。三是中国的“法”由“礼”出。因之,“法治—礼治”内里贯通,无礼之法,将失去人性,无法(分)之礼,是一种乡愿的“混沌”。这完全区别于西方的法律,中西之别,不可混也。

一言以蔽之:中国的最高学问是什么?既不是修己之学,也不是治人之学,而是双边兼有、血脉相贯通之学,即孔子之《春秋》大法所示:那是“修己—治人”之学,“修—治”一体,“己—人”相通也。能管住“己—人”与“修—治”的大学问者,这就是中国人的最高学问:“礼”。

若就庶民百姓茶余饭后之闲聊言之,曰:“此人没有‘礼’(貌)”!不管你是总统还是车夫,‘人格’立即全都崩溃,无人为邻矣。这是“礼”的日常法律效应,很可怕的。

如果说,全部西方哲学都是柏拉图(idea)的注脚,那么中国后世的一切学问都是“礼”的诠释。

中国人为什么需要“礼”而不是“logos”呢?这全由各民族的哲学性质而定。Logos所依托的是“逐物”哲学(以物为本),“礼”所依托的是“天人一体”的心性哲学(以人为本)。物本的logos与人本的“礼”都是中西文明“混沌初开”的壮观语符。

一般中国人无法把握“礼”的确切之义(层级交错太多),大多依据时代不同、流行观念之变迁而论之,如走马灯一般的去观“礼”。礼是什么?从源头处看:中国社会是血统社会,我们的原始老祖宗曰“炎黄”。血统者,是一条生命链,上至炎黄、圣人,下至自身及万代子孙。维系血统的连续与奔流,全靠一种“忠孝”精神。不管祖宗逝去多久,我们必须祭拜怀念,即孔子说的“慎终追远”“祭如在”,让先人永远“活过来”。此中的“礼”多由祭拜时发生,故“礼”字的偏旁是“示”,即是“祭”也。另一种说法,是“礼”求吉、求福,多由甲骨文时代的“贞人”形成之一贯概念而来(李济先生说:操弄甲骨文者有两支队伍,一为技术之操作工,一为以经验为纲专门从事解释者〈名曰:贞人,即后世的巫师〉。解释的方向是吉凶。求吉者,必须与“神”联系起来看,而中国古代“神”,荀子称为“先祖神”,即先祖死了,一律升天为神,人神一体也)。后世的巫师(即贞人)之职务及巫术仪式(巫师文化),皆由此“礼”而来。“礼”的含义甚广,上面已言。上至圣人,下至庶民百姓,“无礼”者,即非人也。孔夫子的“三十而立”,“立”什么?即“立于礼”(“兴于诗—立于礼—成于乐”)。但此“礼”到底是一种仪式呢,还是一种“精神”?“威仪三千,礼仪三百”,何其复杂也。不过我们还是遵奉语义学的蕴含,先作若干分析,以求在学术的根系观念上见出“礼”之根本特征(荀子之“礼学”是礼之火树银花,极其壮观,这是一种宏阔、高大的学问;《说文》从字体构成的深层启悟,从追根溯源中,窥见一种“神秘才能”。这又是一种更细微的简洁学问,二者是有区别的。荀子生在前,许慎生在后,显然荀、许两人之间,在礼之观念上是无法分开的。下文还将说到的礼与《乐记》的关系,亦如是也)。

王国维在其《观堂集林·艺林六》中说:

王氏之说依《说文》之基本义(事神致福),作了进一步的推论:“奉神人之事通谓之礼”。礼,本义是“事神”的,求神是一种“信仰”;王氏扩充为同时可以“事人”(人际关系也许受益于荀子的启示)。一旦把礼扩充至“人界”,则成为一种求吉、求善的生活礼仪(生活习惯)了,故礼一旦通行于社会日常行为中,则成为人界的普遍现象(“威仪三千,礼仪三百”)。何谓“礼,履也”?东汉郑玄所作的《礼记·序》有云:“礼者,体也,履也。统于心曰体,践而行之曰履(用)。”[7]郑玄的解析不但确当,那简直就是超前了。中国哲学自宋明之后,多言“体用”论,黄梨洲有名言:“心无本体,功夫所至,即为本体。”此即“功夫”(履)就是本体。本体重于一切,但它又不是先验存在物,全由“履”(践行)而来,但郑玄强调要“统于心”,若不从“心”出,非体也(孟子曰:“仁义礼智根于心”)。实际就是:“礼者,心也,体也。”“礼—心—体”之三联式,给我们如何看“礼”提出了一个重要方向。郑玄之悟,给中国的“体用”论开拓了“心”的机窍(离开了“心”即无“体用”论可言),故郑玄之悟,给“礼”义之拓展,千万不可小看了,“体用”论毕竟还是“中国哲学史”的另一种分析法,给“礼”带来了不尽的光彩。这是王国维所未曾注意到的,荀子更无法意识到。

我们再看《乐记》的全幅论述:中国“礼—乐”文明是一体结构,我们必须看看《乐记》对“礼”的几种解释:

1)“礼乐皆得,谓之有德,德者,得也。”2)“礼也者,理之不可易者也。”(“礼者,天地之序”)3)“大乐与天地同和,大礼与天地同节。和,故万物不失;节,故祀天制地。明则有礼乐,幽则有鬼神(天人一体,鬼神协合)。”乐者敦和,率神而从天;礼者别宜,居鬼而从地。故圣人作乐以应天,制礼以配地。4)礼乐之极乎天而蟠乎地,行乎阴阳而通乎鬼神。5)“以道制欲,则乐而不乱;以欲忘道,则惑而不乐。”“人化物也者,灭天理而穷人欲者也……此大乱之道也。”

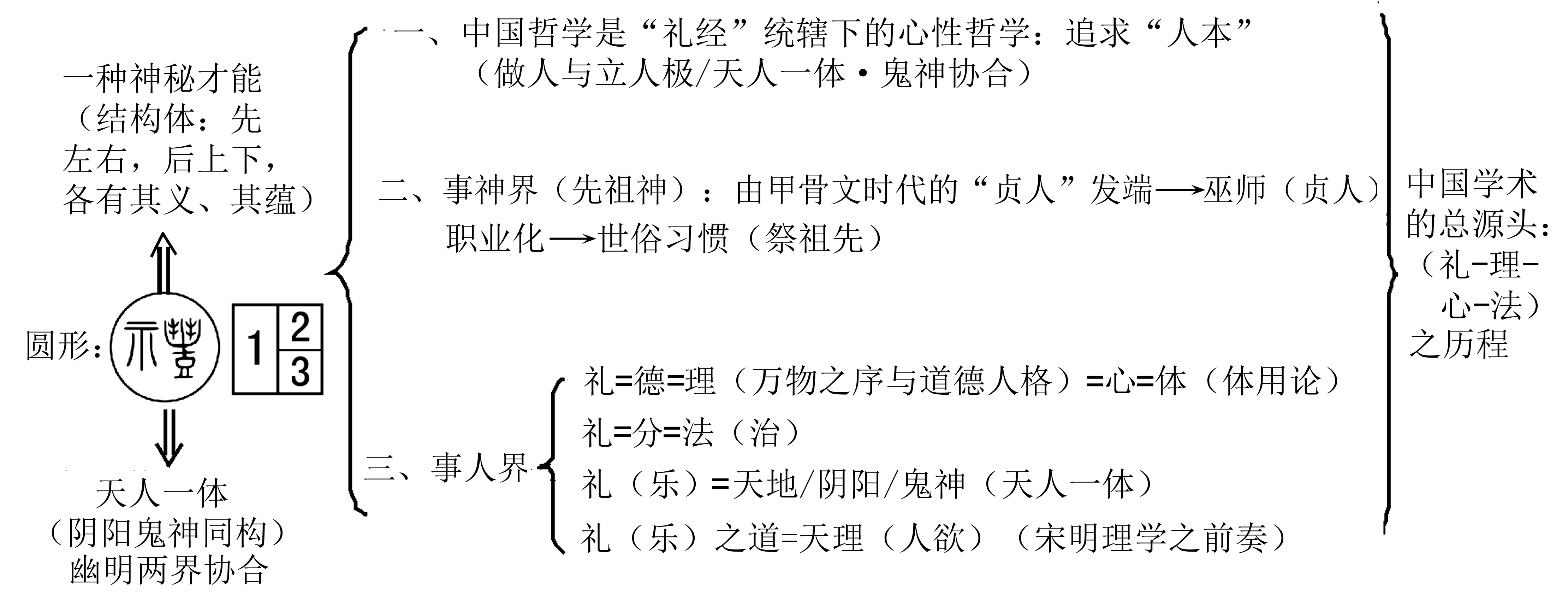

以上五点之要义是:礼=德=理;明者是礼乐,幽者是鬼神;乐率神,礼别鬼;礼乐=天地=阴阳=鬼神;礼乐之道=天理;反之,曰穷人欲。综合王氏之说,和荀子“礼学”、《乐记》之说,及王国维等人的分析中,大体上可以见出“礼”之概貌如图2所示:

图2

“礼”字的这种扩充性解析,使“礼”(由信仰到精神到仪式、到习惯、到人格、到“法”治)变成了人间的必需品,如柴米油盐一样须臾不可离开了。其义之重要与广泛,它恰好对峙于西方的logos。

最值得注意者,是《乐记》转述《礼记·仲尼燕居》的重要说法:“礼者,理也。”这大概是古代依音索义(假借)之举。但从通篇去看,又非也,“乐统同,礼辨异”。这里的“理”,由礼而来。礼,关乎“天地人鬼神”的灵气相通、秩序及其关系(威仪三千,礼仪三百由此而来),此即一种“理”。到宋朝的理学家手里,大多主张“礼=理”了。周子曰:“礼即理也”(《通书》);伊川亦曰:“礼即理也”(《遗书》);朱子则曰:“礼是那天地自然之理。‘礼仪三百,威仪三千’却是这个道理。千条万条,只是一个道理”(《语类·四十一》)。它区别于西方的logos的理(数学·逻辑之理/数理),与“感性-知性-理性”的“理”,它与“仁义道德人格”毗连在一起,故又曰“义理”,是天人一体的产物。

总之,中国文化中的“礼”,由“事神”而下落至“事人”(道德人格),转入“修己治人”的大律中,再到“理”(形而上)和“法”的方向上。这种“横”向的网络扩充关系,不同于logos(它只管辖纵向性的全程线性关系)。几乎可以说,礼者,天人一体、鬼神汇聚者之求福也。这便是中国文化中“幽明”两得之人间最高学问。一般来说,这种学问又称为“天人一体”的学问,但为什么还得“鬼神”之认同呢?《中庸》曰:“质之鬼神而无疑。”(朱子注曰:“鬼神者,造化之迹者”)冯友兰说:鬼者,(人之)归也;神者(人之)伸也。这鬼神是人的“归”与“伸”之永恒存在,是人之不死的异态存在。人鬼神者,一如也,均由“礼”仪贯通。

中国学术的源头,不像古希腊,有一系列大师在logos的统率下,开创各种“主义”(毕达哥拉斯主义,柏拉图主义等)他们围绕logos开创了都有系统的学说,如长江中的“后浪推前浪”滚滚向前——“你中有我,我中有你”,形成logos的线性壮观景象。中国学术的源头,不是线性的,而是“环形”(圆形)的“天人一体”(人在天地中同光和尘/人为天地立心)。审视中土学术源头,一般观点认为是:“六经”(诗、书、礼、乐、易、春秋)。诗,是艺术/书,是零碎的古训(诰与史)/礼,所指不确定(形上乎?形下乎)/乐,此经已失落,或已统入“诗”中(中国另有《乐记》/《春秋》,为孔子所作,是一种以“仁-义”为纲的处世大法)。因之,只有《易经》了。《四库提要》曰:“易包众理”,这是历代贤者的共识。“众理”是什么?即包含一切的“道理/义理”。人世间除了直观的风、云、山、水、草、木、人、马、牛、羊之外,那最有权威和灵气者,便是此“众理”了,古贤都确认:以“理”言之,《易经》就是中国学术(关于“理”方面)的源头;但中国学术又是以“史”的底盘的,因之,以“史”言之,司马迁之《史记》,则是中国学术的另一源头——即史学源头(“六经皆史”)。因此,我们敲开“圣人作易”之理的总契机,与开掘司马迁作《史记》深远的“经验之谈”,将会给我们带来中国学术源头的许多启示。以上“理-经验”是两个不同层次(有点类似“形而上学-实证”的关系),但又“内外一体”,“理”在“史”(经验)中。“理-经验”都被那个“礼”字所统辖着(礼者,理也/礼者,人界习俗也)。

中国最古老最伟大的学问,是圣人作《易》,《易·说卦传》曰:“昔者,圣人之作《易》也……和顺于道德而理于义,穷理尽性以至于命。”前句的“道德-理-义”是中国文化的骨架子,此曰:“道德文化”,后句朱子注释曰:“穷天下之理,尽人物之性,而合于天道,此圣人作《易》之极功也。”“理-性-命”的会合即是中国学术的“人本”特征,而非logos的数学·逻辑特征(物本特征)。司马迁作《史记》曰:“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,这是在天人一体的运行中,从“史”中顺取经验(而非从逻辑推理中),才能成为“一家之言”。孔子曰:“兴于诗、立于礼、成于乐。”这是中国之学术结构特征:礼聚合着诗与乐,即一种艺术也。中国学术的最高准则有三方面构成:其一,圣人作《易》的“理-性-命”观念。其二,司马迁作《史记》的“成一家之言”的历史要求。其三,中土的学术结构(三联式)是孔子的“兴于诗、立于礼、成于乐”,“诗-礼-乐”一体也。儒道两家皆注重“人生”与“艺术”的互为一体的关系,儒旨艺术要人生化,道旨人生要艺术化。儒道互济互补的真机则是艺术贯通人生与人生贯通艺术。这种学问,究其根源,皆是来自“礼”的分泌与昭示。这也大异于西方,西方人的人生不必与艺术挂钩,而其艺术也不必贯通人生。他们所关注的是沟通与那个logos的关系。例如,莎士比亚戏剧《威尼斯商人》的戏剧高潮是:“割一磅肉”的智慧(不得割多一分,也不得割少一毫)之绝对值设计,便是西方人的数学智慧;莫泊桑小说《项链》,是以项链的真假为情节与主题展开,这是西方的“真-善-美”中的真的观念之钳入;歌德《浮士德》中梅靡斯特春游时,深情呼唤的诗句是“春天呵,你停一停吧”,那是数学带来的永恒观念;左拉的小说,全是近代实证主义的产物;西方的交响乐对中国老百姓来说,那简直就是“鸭儿听雷”,何故?那是西方“感性-知性-理性”的大集合……总之logos统辖着他们的一切艺术。对比于中土的“兴于诗-立于礼-成于乐”与刘勰的“道沿圣而垂文,圣因文而明道”之三联式“道-圣-文”系统,简直是水火之别。俗人之论是:“艺术么,天下乌鸦一般黑!”这是中西相混之大害矣。

中国学术的高峰阶段(宋明),则凝为三句以“礼”净化了的话:性即理(朱子)/心即理(陆象山)/良知说(王阳明)。这便是中土“心性哲学”的最终形态:它撇开一大堆“天地人鬼神”“阴阳/仁义”之说,直通一个“理”字,光秃秃的力求“一针见血”的效应。

中国学术,从“礼”(事神/事人)到“心即理/性即理/良知(良心)”到“体”(用)和“法制”是一气相通。“礼”,即是伟大发端结构,它开万世学术之业,但“礼”只开了花,未能结果,明末即夭折了,留下了一段鲜血淋漓、断脊梁、失灵魂的历史。呜呼!礼(乐)的文明终结了。

“礼”的文明终结了,这是中国文化发展中很悲壮的事。这使我们联想到西方的logos文明(尤其是形而上学)被“拒斥”了,实际就是马恩所言的“德国古典哲学的终结”(费尔巴哈把康德、黑格尔哲学〈西方形而上学的巅峰〉称为“天上的学问”,面临着只有“落下到地上”的命运)。但形而上学仅是logos的一个方面,虽被拒斥了,而另一方面则是“数学·逻辑”的实证的倾斜与昂扬。西方文化、文明、哲学,并不因为这个“拒斥形而上学”而悲壮的“终结”而消逝,它还有自身文明的另一“新路”(数学·逻辑之实证),而不至于“断子绝孙”。

人类任何伟大的文明,在狂风巨浪的拍击中,都会“春风吹又生”,有自身“断而未绝”的坚强生命力,西方如是,中土亦应如是。

首先,反省与检索中土“礼-乐”(主要是“礼”)文明的久远历史,人们会问中土文明往何处走?我们的先圣已在《中庸》中说了:“尊德性而道问学”(这个短语之真际是什么?困惑了历代哲人贤者)。德性者何?问学者何?余英时则说:“把知分为‘德性’与‘闻见’两类,是宋代儒家的新贡献……张载说:‘见闻之知乃物交而知,非德性之知。德性所知,不萌于见闻’〈《正蒙·太心》〉……程颐进一步把这一分别确定为下面的形式:‘闻见之知非德性之知……德性之知不假见闻’”[7]711。这个释义十分重要,但最后他把“闻见之知”(道问学)又等同于“知识论”,这似是过分夸大了。中国没有什么“知识论”,正如没有逻辑一样的道理。应该说,这里的“尊德性”是德性之知,不假见闻;“道问学”,是闻见之知,必须假于见闻(物交)。释中庸本篇之义,止于此为适度,过之,则非也。“礼”文明的终结,也就是“尊德性”(相当于“形而上学”)的终结。而“道问学”(相当于“实证”)正在继往开来,似乎我们还可以在转化中逐步走上“道问学”(实证)的新路。这个问题是困惑了中土无数的哲人贤士的大方向问题,至今都没有答案(有人趁机说,清代的“考据-训诂”不就是“道问学”么?非也,它仍是围绕“尊德性”问题旋转的学问,正如朱子所言是道之“大体”与“小体”的关系而已,它没有为自身文明开出新途的功能〈辞章/考据/义理,是一体化的东西〉,如西方的实证主义那样才会有希望)。我们的“道问学”,准确地说,多是一种为求生存所需的“技术”,而不是严格的“科学”。所以有四大发明(火药、印刷术、纸、指南针):“火药”的原始性质,至今都不绝(烟花、爆竹);印刷术和纸是传递传统文化的工具;指南针(即今称罗盘,是看风水的,并非航海之术)。故“道问学”的命题,就先圣之说,也许大体是指“求生之技术”,而非开通西方型的科学。因为我们的文化没有logos科学传统,只有“礼者,履也”(履是践行)的大传统。

其次,孔夫子在两千多年前便说了:“礼失而求诸野”。这似是“礼”文明终结后的唯一出路与方向。“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。“礼”失者,多是属于“道”方面;“求诸野”者,多属于“器”方面(但道器一体,无法泾渭分明)。“礼”文明的最后希望和新途,则全在“求诸野”方面。故今天的广大农村,神庙、屋宇、坟墓……无不是“礼”之“求诸野”的确证与新生,联系到上面的“道问学”(闻见之知)的发展,如果是一种“学术”的话,它也会在这里倾斜。总之,这是中土文明求生的“缺口”与“救生圈”。新的日出,也许从这里开始。在中国,一切在“野”的学问,都是“硬实”不虚的学问,诸如历代不绝的“野史”之类。“在朝”与“在野”,是两个不同的领域与方向,有点似“阴-阳”关系一样。中国的学术(“学问”)同样有两种(在朝/在野)不同性质的学问,在野者,王夫之开其先河。“礼者,履也”,“礼失”之后,多流荡在民间,这是中土文明“死而复生”的根据地。明末清初之后,中土的“礼”文明终结了,但“风转山林”落到民间求生存了;近代洋奴化之后,则更是在“野”者的抬头,唯在“野”才有强大的生命力。人类学家通过对小麦的考察,得出结论曰:在野者(野生)比家养者有不可比拟的强大生命力(“野生”,是自身系统的自然伸展;“家养”是对其自身生命力的扭曲,一种外在管辖,干扰……)就今天的学术言,对“在朝”者,人们不断地说“不”了(是金钱、项目学术),但“在野”者的业绩尚未披露。笔者相信,在当今的情况下,“在野”的学术必定会破土而出,且定会蔚为壮观。当年西南联大的不朽与伟大功绩,全是“在野”的奶汁滋育成长,呈现着“在野”的灵气和伟大公理,此足可令人深思矣。钱钟书先生曾说过“边缘人”的幸事:“大抵学问是荒江野老屋中二三素心人商量培养之事,朝市之显学必成俗学”。此是“履心”之言:“朝市之学必成俗学”,这就是“在野”的伟大胜利。

唯有“在野”的生机勃勃的巨响,才能惊醒那已经“终结”了的礼乐文明之魂。

三

英国的大哲学家、大数学家罗素,19世纪初应邀来中国讲学,接触了许多中国文化后,他感叹地说:“要懂中国哲学,而不懂中国文字,那简直就只好绝望。”(胡适日记的记载)在这里,引出三个大问题来:

其一,西方近世产生了不少的“汉学家”,但懂得中国文字(尤其古文字)者,恐怕0.1%都没有。不懂的99.9%则在“绝望”边缘挣扎,却自戴桂冠曰:汉学家。连罗素都坦白说是“绝望”,难道这些“汉学家”比罗素还高明么?

其二,从来没有听到任何一个中国人说:要懂西方哲学,而不懂西方的logos,那简直就只好绝望。

其三,今天中国的学术,全都洋奴化了(或曰权力化了),一切都是“以西方说辞为本”(或曰:以名利为中心)。按余英时的看法,由于“哲学空白-古典训练阙如-以西方说辞为本”,中国现当代“无学术可言”(除了出土文物和考古)。那么,当今的洋化了的学人(或曰:权力化、名利化的学人),他们能懂中国古文字么?他们曾经有过“绝望”的感觉么?他们也许有时在“良心”上有若干“绝望”的闪念,而在处世场合则“洋洋得意”(以洋洋得意泯灭“良心”)。

我们要在“绝望”中,产生“希望”。西方文化产生危机后,即能回到原点,回到古希腊,回到那个logos(形而上学/数学·逻辑的实证主义的结合,即“毕达哥拉斯主义-柏拉图主义”的融合)求取新希望。我们也不妨回到“礼”(“礼-乐”文明)中去,求取新希望。这就叫作“反省”。无法否认的公理是:自身的危机,绝不能跪着向别人求救。但明末之后,中国学术遇上了两个大危机:一是外族入侵主政,斩断了中国文化传统。而外族统治者则专门设立“文字狱”,带来了“人头”的危机。二是近一百年多来,Logos统辖着“船坚炮利”,来势汹汹,把中土文化与中国大好江山打得落花流水,致使近世学人大呼乱喊:中体西用/西体中用/全盘西化……至今不止,此为“文化”的全面危机。

认真检索学界的混乱与致命伤在哪里?大体有三:

其一,清世设“文字狱”后,学人都纷纷转向“考据-训古”,在字语上求生、滚动。今人却美其名曰:《中庸》有云:“尊德性,而道问学”,过去我们在“尊德性”上做得够充分了,当今(清世)之“考据-训古”即“道问学”也,此为一脉之相承发展。

其二,中国圣人的伟大古训是:内圣外王之道,一气贯通。由内圣(正心-诚意-修身)开出外王(齐家-治国-平天下)。但当代却有人持相反调子:内圣开不出新外王/必须由西方的“外王”来改造中国之旧“内圣”,这才是求生之路。很明显,这是奴化思维的产物,大悖于圣人之道。

其三,当今之学术,全是“以西方说辞为本”的学术,且蜕化为“以权力、名利为本”的伪学术,危机四伏矣。

上面说了很多,也很拉杂,笔者只想指明:西方学人遇上危机后是如何对待那个logos(毕达哥拉斯主义与柏拉图主义)的?只有回到源头发生处才是出路;中国现当代学人,却没有危机感,也不肯回头,回到“天人一体/鬼神相会”的“礼”(乐)文明中。奈何也……

四

Logos是一种大智大慧,西方人以“形而上学”之大智,启开了笛卡尔“我思”的天门(“我思故我在”),以数学·逻辑之大慧,打扮了“我在”的强势威武之姿。他们的后代,无视自身的危机,俨然篡改康德在第二批判结尾处的诗句,让“头上灿烂的星空”布满恐惧的蘑菇云,让“我心中的道德律”毁灭于船坚炮利之中。这是西方人的“现代悲剧”。

“礼”是一种卓识和神秘才能,我们的群祖先圣,在“礼”中成长壮大,以莫大的卓识和“神秘才能”,铸造了“我心中的道德律”,但近百年来,子子孙孙们,几乎每个都说:康德诗“头上灿烂的星空”中的那个月亮,一定比中国的月亮圆。这是当今中国人可怕的危机。

不管是logos和礼,其命运都是可悲的。于是我又想起了当代英籍俄裔的文化思想家以赛亚·伯林的可怕预言。此人出生于俄罗斯故土,带有19世纪俄国思想者“别、车、杜”叛逆的狂烈血缘,20世纪又周游欧美列国,感受至深至切。他发表了许多文化思想评论,其言曰:“20世纪是一个很糟糕的世纪,但从目前的趋势来看,21世纪恐怕是文化崩溃的时代。”王元化先生生前很关注这段话,给笔者语重心长的说过多次:“每一想及此事(以赛亚·伯林的预言),真是令人悲从中来。我已入耄耋之年,一无所求,但是想到我们的后代(A),想到我们的文化传统(B),倘听其毁于一旦,实在是于心难堪此劫”[8]204。王元化先生2008年悄然逝去,又十多年了,再无人担心王元化悲从中来的A/B两点了。当今世界看来没有什么大风大浪,但那可怕暴风骤雨在来临之前的象征,只有敏锐的天才头脑才能首先感受到。当年尼采大喊“上帝死了”,人们都以为他是疯子,但一百多年来,却又有人接着喊“人死了”……这不就证实了他的先知预言么。笔者草书此文,即深感于一种从所未有的恐惧:“21世纪恐怕是文化崩溃的时代!”

呜呼,文章冗杂而头绪多,于是作“缘起与总论”。唯求与正文虚实相照,意含互补相通也——

啊!在黯淡的世界中,唯一的出路是求取一个共识:以严肃的文化生命审视——世界向何处去?

(注:上篇的“缘起与总论”较玄虚,下篇较具体。先下后上是为了阅读方便)