云南省长江流域湿地现状与保护对策

2021-04-17李玲芬

李玲芬

(云南省湿地保护管理办公室,云南 昆明 650224)

1 引言

长江流域是中国第一大流域,流域总面积为180万km2[1],以不到全国1/5的国土面积,养育了全国1/3的人口,创造了全国接近一半的经济总量。长江既是一条经济带,也是一条生态带,流域内类型多样的森林、湿地、荒漠等生态系统和丰富的生物多样性,维护了长江流域的生态平衡,对全流域经济社会发展起到了极为重要的支撑保障作用。湿地作为长江经济带的生态命脉,是维系流域生态安全和经济社会可持续发展的根基。

云南省长江流域位于云南省北部,是云南省六大流域中面积最大的流域。长江上游干流金沙江,流经云南省境内河长1560 km,高差2020 m,集水面积109061 km2,涉及迪庆、丽江、大理、楚雄、昆明、曲靖和昭通7个州市48个县市区[2],横跨滇西横断山地、滇中红色高原和滇东喀斯特高原三大地理单元。流域内的湿地是川滇生态屏障的重要组成部分,在上游地区发挥着稳定径流、保持水土、蓄洪补水等生态服务功能,维持着高原和山地生态系统的稳定,是长江流域生态保护的关键区域。

2 云南省长江流域湿地现状

2.1 湿地资源概况

根据第二次湿地资源调查,云南省长江流域湿地面积18.34万hm2,占全省湿地总面积的32.6%。从类型看,河流湿地7.41万hm2,湖泊湿地4.60万hm2,沼泽湿地2.67万hm2,人工湿地3.66万hm2。从州市看,长江流域湿地面积最大的州市是昆明市,湿地面积5.31万hm2,其次为丽江市和迪庆州,三州市湿地面积占长江流域湿地面积61.72%。昭通市的湿地全部位于长江流域。

2.2 湿地资源特点

2.2.1 生态功能显著

沼泽湿地能保持大于其土壤本身重量3~9倍甚至更高的蓄水量[3]。云南省82.93%的沼泽湿地分布于长江流域,在季风气候显著、干湿季分明的高原,流域内沼泽及其他类型的湿地在调节径流、补充地下水、降解污染、控制土壤侵蚀等方面发挥着重要的生态功能。长江流域同时为全省泥炭沼泽集中分布区,泥炭沼泽是陆地生态系统的重要碳库,单位面积碳储量在各类陆地生态系统中最高。在应对气候变化过程中,湿地的“碳库”功能发挥着越来越重要的作用。

2.2.2 生物种类丰富

云南省长江流域湿地资源及类型是全省湿地的缩影,河流及浅滩、高原淡水湖及冰蚀湖群、湖滨及库塘沼泽、高山沼泽及沼泽化草甸、喀斯特湿地等类型复杂多样,为众多生物提供了多样的栖息生境和丰富的食源,是国内外生物多样性和特有性保护的热点区域。河流湿地集水区狭长,自然条件复杂,鱼类和浮游生物丰富。封闭半封闭的湖泊湿地有利于物种分化,孕育了波叶海菜花、高寒水韭、中甸叶须鱼等众多保护物种和特有种。滇东北黑颈鹤、灰鹤的种群数量居全省之首,是我国单位面积黑颈鹤种群数量最多的区域。

2.2.3 生态系统脆弱

流域内的湖泊湿地多为封闭半封闭断陷湖或冰蚀湖,面积小而分散,相互之间无水道相通,孤立于高原面上,水体置换周期长,自净能力弱,稳定性差。滇西北的金沙江干热河谷奔子栏年降水量300 mm,是云南省降水最少的地区,生态系统脆弱敏感。沼泽湿地以沼泽化草甸为主体,多分布于滇西北和滇东北的高山和亚高山残存的高原面上,极易受到气候变暖等自然因素影响而萎缩。还有一些湿地分布在喀斯特地区,这些湿地一旦遭到污染或破坏,恢复难度极大。

2.2.4 湿地景观壮丽

金沙江雄奇壮丽,在玉龙雪山和哈巴雪山之间劈出了虎跳峡高山峡谷奇观,在丽江石鼓镇由北向南的流向改变成自西向东,形成了著名的长江第一湾。泸沽湖、程海、滇池等高原湖泊湿地风景宜人。大山包、拉市海等湖泊及沼泽湿地,每年吸引着大量候鸟到此栖息,是著名的观鸟胜地。较大的海拔高差,复杂的地形地貌使得云南长江流域湿地在较小的景观尺度上聚合了河流、湖泊、草甸、沼泽、森林等,共同构成了复杂多样的景观类型,是云南省旅游资源的重要组成部分,成为区域经济社会可持续发展的重要支撑。

2.3 保护管理现状

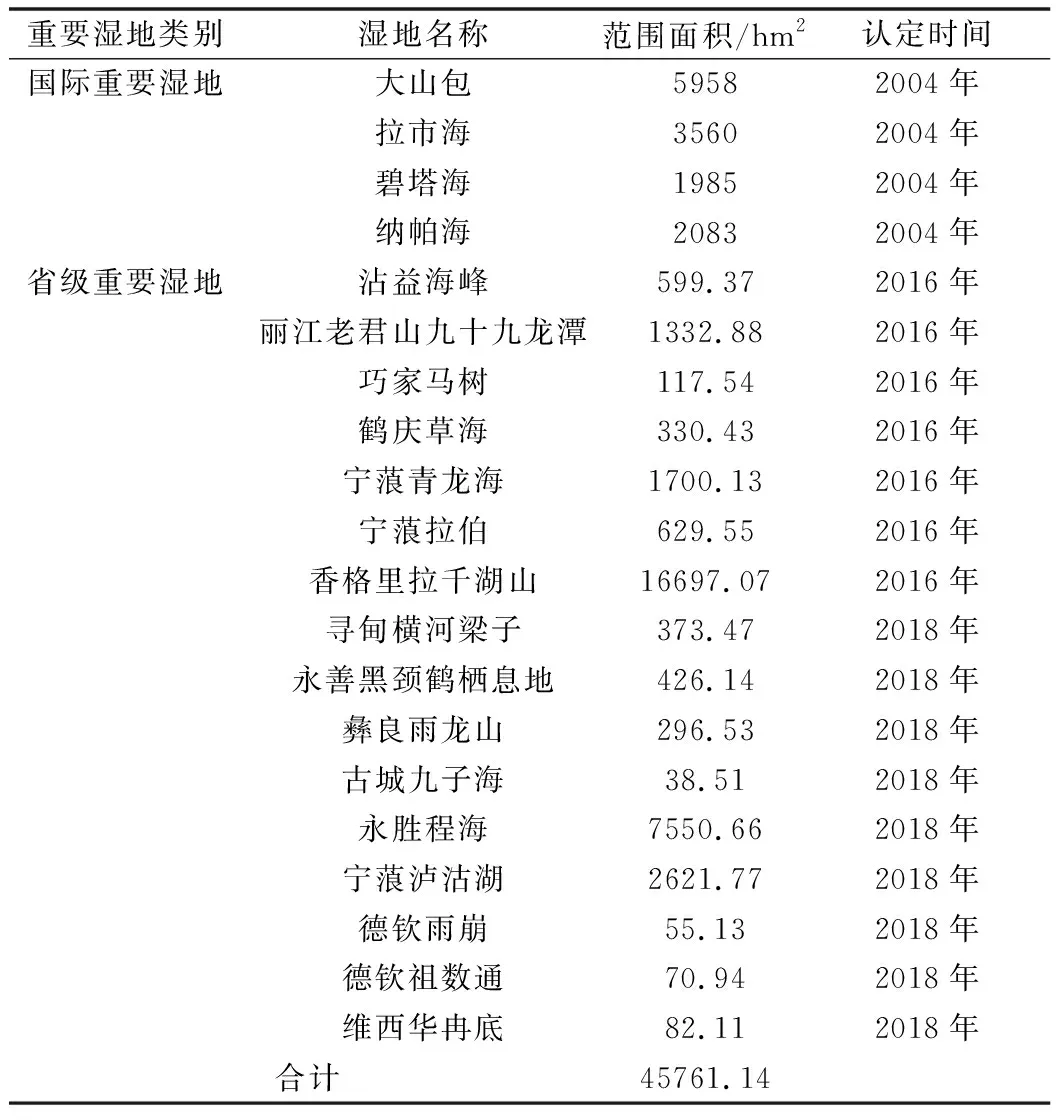

云南长江流域是全省湿地保护管理工作重点区域。全省4处国际重要湿地,即大山包、拉市海、碧塔海和纳帕海均全部位于长江流域。认定公布德钦雨崩、宁蒗拉伯、寻甸横河梁子、永善黑颈鹤栖息地等省级重要湿地16处,覆盖流域东中西部(表1)。流域内建立了普达措国家公园1处,泸沽湖、沾益海峰、巧家马树等湿地类型自然保护区8处,鹤庆东草海、晋宁南滇池、昆明捞鱼河国家湿地公园3处,及多个湿地保护小区,湿地保护率60.65%,高于全省平均水平。

表1 云南长江流域重要湿地一览

3 存在的问题

3.1 未纳入保护体系的湿地,面临诸多威胁

虽然云南省长江流域湿地保护率达到了60.65%,但还有很多重要的自然湿地未纳入保护体系,保护空缺依然较大,这些自然湿地存在围垦、填埋、采挖泥炭、建设占用、过度放牧、污染等现象,面临自然湿地面积萎缩,湿地景观破碎化加剧,生物多样性下降,湿地生态功能退化等威胁。2020年的湿地资源监测结果显示,长江流域湿地因建设占用、围垦、填埋等人为因素造成湿地面积减少219.43 hm2,减少的湿地绝大部分是在保护体系之外[4]。还有的湿地外来生物入侵严重,破坏了原有湿地生态系统平衡,加速了湿地退化进程。

3.2 已纳入保护体系的湿地,保护管理水平有待提升

已纳入保护体系的湿地,保护管理成效优于未纳入保护体系中的湿地,但仍存在以下不足:基层湿地保护管理专业人员缺乏,管理和技术人员总体素质和能力不适应湿地事业发展需求;对湿地生态系统的科学认识不够,仍然存在盲目决策,重工程方式,轻生态措施,重建设,轻管护,重景观营造,轻生态效果等现象;湿地生态监测体系未建立健全,对于反映湿地生态质量状况及生态系统演变过程的关键基础数据缺乏,不能满足湿地资源科学有效、精细化管理需求。

3.3 高原湿地基础研究薄弱,指导实践不足

在开展流域湿地保护与恢复过程中,结合森林—湿地复合生态系统及高原湿地面山—湖滨—湖盆结构特征,有针对性开展高原湿地退化机理、生态特征变化、湿地修复理论与关键技术、湿地承载能力、湿地生态补偿、资源合理利用等基础理论研究薄弱,标准体系不完善,在开展湿地保护与修复实践中,科学理论指导不足,技术支撑不够,相关研究成果转换利用率低,成为制约湿地保护发展的瓶颈。

3.4 长江流域湿地保护任务十分艰巨

该流域是全省贫困县、乡和贫困人口最集中的地区,以资源型经济为主,对于居住在高寒山区和干热河谷地区的贫困人口来说,生存的需要压倒一切,滇中、滇东北地区沼泽化草甸和淡水泉湿地在10余年间消失近40%[5]。长江流域湿地保护历史欠账多,相关部门及流域行政区域之间尚未建立健全有效的湿地保护协调机制;湿地生态补偿、资源有偿使用等鼓励群众参与保护,从保护中受益的机制尚未建立,社会参与湿地保护的程度依然较低;湿地保护投入渠道单一,资金投入与实际需求差距较大,湿地保护任务十分艰巨。

4 对策与建议

4.1 加强湿地保护体系建设

云南省长江流域内有许多珍贵的高山冰蚀湖泊及泥炭沼泽湿地,如香格里拉色列湖、丽江大草坝、维西尼那果等湿地目前尚未纳入保护体系,这些湿地独具特色而又十分脆弱,宜纳入国家公园、湿地自然公园、湿地保护小区等保护体系,依法进行保护管理。对于已纳入国家公园、湿地自然保护区、国家湿地公园、湿地保护小区等保护体系中的湿地,应进一步完善管理措施,提高管理水平,通过保护、恢复、监测、研究、科普和资源合理利用相结合的管理方式,加快探索湿地保护与资源合理利用途径,同时加强在风景名胜区等其他保护地的湿地管理。

4.2 加强流域生态治理体系建设

流域是解决经济社会发展与资源环境的矛盾最为理想的空间单元[6]。以小流域为单元进行治理有利于解决上下游、左右岸、小流域经济发展与区域经济发展需求矛盾,有利于集中有限的财力、物力、人力更快发挥效益。结合云南长江流域森林和湿地生态系统相互交织的实际,利用流域生态治理的理念,统筹好流域管理与行政区域管理关系,在湿地流域开展森林保护与恢复、湿地保护修复、水污染防治、种植结构调整、农村能源建设、小微湿地建设等综合治理措施促进湿地的有效保护和治理,通过重点工程的实施,带动湿地的全面保护。加强滨岸带湿地保护,发挥最后一道保护屏障功能。

4.3 加强高原湿地基础研究和监测体系建设

湿地科学研究与监测能力薄弱,导致对湿地实施科学、有效管理面临诸多困难。加强高原湿地修复理论与关键技术、湿地承载力、湿地生态补偿、湿地资源保护与合理利用等基础理论研究,提高科研成果转化利用率,强化湿地保护科技支撑,逐步解决制约流域内湿地保护发展的瓶颈。同时,推进湿地生态监测体系建设,搭建湿地管理信息系统平台,整合各类湿地研究成果及各渠道监测数据,及时掌握流域内湿地资源消长、湿地生态特征变化、湿地生态系统演变趋势等基础数据,为湿地考核评估及湿地保护管理科学决策提供基础数据。

4.4 加强湿地生态补偿制度建设

湿地资源已经成为一种稀缺的资源,长江流域湿地生态服务功能、湿地产品、景观和碳汇等价值越来越受到社会的关注,湿地保护矛盾日益增大。近年来,云南省对位于长江流域的国际重要湿地实施了湿地生态效益补偿试点项目,成效非常明显,湿地生态质量得到提升,以黑颈鹤为代表的湿地种群数量稳步增长,湿地周边群众参与湿地生态保护建设的积极性提高。为进一步巩固试点建设成效并建立长效机制,建议加大湿地保护财政资金投入,并尽快建立湿地生态补偿机制,在实施法制保护体系的同时,积极探索社区共管模式,提高社区、群众、社会参与湿地保护程度,从制度上保障湿地资源的有效保护。