湖南壶瓶山国家级自然保护区野外巡护现状及管理对策

2021-04-17于桂清杨存存贺春容张法明余汪根黄太福

于桂清,杨存存,2,贺春容,张法明,余汪根,黄太福

(1.湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局,湖南 石门 415319;2.中南林业科技大学 林学院,湖南 长沙 410014)

1 引言

野外巡护是自然保护区管理中最基本的工作,是对自然保护区自然资源和生物多样性最直接、最有效的保护管理措施。通过野外巡护,不仅能及时发现和制止采药、偷猎等违法行为,保护珍稀野生动物及其栖息地,还可以收集野生动物种群、生境及植物物候等方面的资料,对动物资源的动态变化进行持续监测,为自然保护区管理决策提供依据[1,2]。此外,在野外巡护中对社区群众和游客进行宣传教育,能够有效提高社区的自然保护意识。近年来,西双版纳傣族自治州国家级自然保护区、江西庐山国家级自然保护区和陕西佛坪国家级自然保护区等在野外巡护监测和信息化管理等方面开展了有益的实践和探索[3~9]。

湖南壶瓶山国家级自然保护区自成立以来,一直将野外巡护作为保护区的首要工作,建立了专职巡护和兼职巡护管理体系,有效地保护了区内野生动植物资源和生态环境。2004年以来,壶瓶山保护区管理局组织专职巡护员在野外巡护中,记录野生动物种群的分布区域、物种数量以及人为活动等情况,比较不同年份动物种群变化情况并分析其原因,为科学、有效地保护管理提供决策依据和信息。当前新形势下生态文明建设的发展对自然保护区管理提出了更高的要求,因此十分有必要研究和探索更加科学有效的野外巡护管理体系,促进保护区健康可持续发展。

2 保护区概况

湖南壶瓶山国家级自然保护区位于湖南省石门县境内,地理位置在东经110°29′~110°59′和北纬29°50′~30°09′,总面积66568 hm2,是湖南省面积最大的森林生态系统类型国家级自然保护区。壶瓶山自然保护区所处的武陵山脉,属于云贵高原向东部低山丘陵的过渡地带,区内最高峰为壶瓶山主峰海拔2098.7 m。保护区始建于1982年,主要保护对象是大型猫科动物、林麝(Moschusberezovskii)、黑熊(Ursusthibetanus)、珙桐(Davidiainvolucrata)、红豆杉(Taxuschinensis)等珍稀濒危野生动植物及其生境共同形成的森林生态系统[10]。壶瓶山国家级自然保护区2006年被国家林业局列为示范自然保护区,2016年加入联合国教科文组织“人与生物圈保护区”中国网络,2018年4月被列为中国生物圈保护区网络野生动物监测示范试点保护区。

壶瓶山自然保护区野生动植物资源丰富,统计历年调查数据,共记录兽类65种、鸟类360种、爬行类51种、两栖类25种、鱼类59种,其中国家Ⅰ级重点保护野生动物有华南虎(Pantheratigrishuananensis)、林麝、金雕(Aquilachrysaetos)和中华秋沙鸭(Mergussquamatus)等8种;国家Ⅱ级重点保护野生动物有猕猴(Macacamulatta)、小灵猫(Viverriculaindica)、领鸺鹠(Glaucidiumbrodiei)和大鲵(Andriasdavidianus)等52种[11,12]。记录维管束植物227科1034属3080种,其中国家Ⅰ级重点保护野生植物有珙桐、光叶珙桐(Davidiainvolucratevar.vilmoriniana)、钟萼木(Bretschneiderasinensis)、红豆杉(Taxuschinensis)和南方红豆杉(Taxuschinensisvar.mairei)等7种,国家Ⅱ级重点保护野生植物有长果安息香(Changiostryraxdolichocarpa)、篦子三尖杉(Cephalotaxusoliveri)、连香树(Cercidiphyllumjaponicum)、水青树(Tetracentronsinense)、香果树(Emmenopteryshenryi)等27种,壶瓶山保护区还是石门鹅耳枥(Carpinusshimenensis)、石门小檗(Berberisoblanceifolia)、石门杜鹃(Rhododendronshimenensis)、长果安息香、壶瓶山蒲耳根(Sinoseneciohupingshanensis)等植物的模式标本产地[13]。

3 野外巡护现状

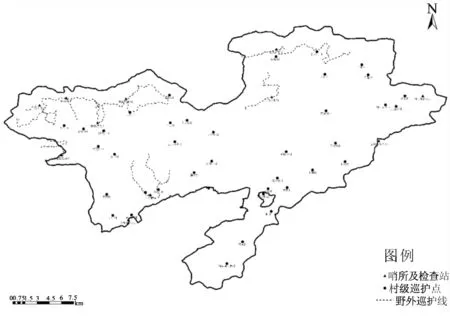

目前,壶瓶山国家级自然保护区实行哨所和检查站专职巡护为主、村级兼职巡护为辅的野外巡护管理体系,根据需要在核心区和实验区设立了8个哨所和3个检查站,在缓冲区和实验区设置了38个村级巡护点,聘请了24名专职巡护员和38名兼职巡护员开展野外巡护和动植物资源监测工作。共设置25条固定巡护线及若干条非固定巡护线,管护区域基本上覆盖了保护区的主要路口和重要生境(图1)。近年来,保护区推进野外巡护规范化管理,通过开展基础设施建设、实施野外巡护管理制度、加强动植物资源监测信息化管理,改善了野外巡护工作条件、增强了保护管理能力,使保护区的保护管理步入规范化、制度化和信息化的道路。

图1 湖南壶瓶山国家级自然保护区野外巡护现状

3.1 改善基础条件,规范制度管理

保护区的哨所和检查站大多地处偏僻山区,工作条件艰苦,近年来,保护区管理局通过实施基础设施建设项目、规范化建设项目等,加大对哨所和检查站阵地建设投入,对哨所、检查站和巡护线路进行维修改造,完善哨所和检查站配套设施,保障了哨所和检查站生产生活和野外巡护工作的开展。

通过制定并实施《湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局巡护员管理办法》,明确了专职巡护员和兼职巡护员的工作职责和考核标准,制定了量化考核细则和奖励评分标准,做到人员定岗定则、统一管理。编制了野外巡护监测工作方案和年度工作计划,确定了野外巡护监测的线路设置、监测方法等,每个月按照巡护计划和规范开展固定样线和非固定样线野外巡护监测,记录发现的野生动植物信息、人为活动信息等,每年年底进行数据汇总整理和分析,撰写野外巡护监测年度报告,提出保护管理工作建议。

3.2 加强队伍建设,提高监测能力

近年来,保护区管理局实行专职巡护员公开招聘和严格考核,根据岗位设置情况举行招聘考试、择优录取,在日常管理中按照制度严格考核,按照量化考核细则落实奖惩措施,对不合格巡护员予以辞退或解聘,努力打造一支能吃苦耐劳、执行力强,具有一定专业素养的野外巡护监测队伍。为了提高巡护员业务能力,保护区管理局每年开展2次巡护员业务知识培训,培训内容包括野生动植物识别、自然保护法律法规、野外巡护仪和GPS等监测设备的使用技术,并开展业务知识考试,对成绩优秀者进行奖励,提高了巡护员野外监测能力。

统计2017~2019年的野外巡护监测记录,共记录脊椎动物20目54科170种,其中两栖爬行类19种、鸟类126种、兽类25种,国家Ⅰ级重点保护野生动物有中华秋沙鸭、金雕和林麝,国家Ⅱ级重点保护野生动物有红腹锦鸡、灰林鸮、猕猴、黑熊(Ursusthibetanus)等20种,记录数量前5位的野生动物为红腹锦鸡、野猪(Susscrofa)、红嘴相思鸟(Leiothrixlutea)、大嘴乌鸦(Corvusmacrorhynchus)和猕猴。

3.3 广泛宣传教育,增强保护意识

壶瓶山自然保护区是以集体所有制为主的保护区,全区总人口3.1万人,社区居民的生产生活对野生动植物保护产生了重要影响。在日常巡护中,因地制宜采取书写标语、设立宣传警示牌、利用村村通广播、进村入户走访、开展爱鸟周活动等多种形式,向社区居民、中小学生和游客等宣传森林防火、野生动植物保护法律法规等。由于保护区经常发生野猪、黑熊等损害农作物和家畜的事件,保护区组织巡护员进行实地调查和处理野生动物损害,开展野生动物损害补偿,同时宣传野生动物保护法律法规。通过宣传,普及了自然科学知识,提高了生态保护意识和守法意识,有效缓解了生态保护与社区发展之间的矛盾。

3.4 搞好信息化建设,推进科学有效管理

2018年以来,保护区管理局与长沙尚文科技有限公司合作,开展了保护区信息化平台建设项目,开发了巡护监测APP并应用到野外巡护工作中,整合了巡护监测、生境监测、视频监控、资源管理和社区共管等功能,实现了巡护监测、生境监测等信息远程采集和传输,并具备数据存储、对比、分析和处理功能,为保护区森林防火、野外巡护等实时监测和有效管理提供了强有力的保障。

4 存在的问题

长期以来,保护区坚持开展野外巡护、推进规范化管理,近年来在制度化和信息化等方面做了许多探索,有效保护了区内森林生态系统和野生动物栖息地,但是在队伍建设、管理机制等方面仍然存在一些短板与不足,主要表现在以下几个方面。

4.1 巡护队伍老化,专业素质和能力不高

当前,保护区共有24名专职巡护员,平均年龄53.75岁,50岁以上巡护员占79.1%。在日常野外巡护中,大部分巡护员能吃苦耐劳、尽职履责,发现违法行为能及时报告和处理,在保护野生动植物资源中发挥了重要作用。但是由于年龄偏大,且文化水平较低,部分专职巡护员在巡护监测专业水平上还存在不足,主要表现为在野外巡护中不能准确识别野生动物痕迹信息,没有客观全面地完成监测数据填写和上报等问题,影响了监测结果的客观准确性。

4.2 巡护管理僵化,资源保护面临挑战

当前,保护区管理局在巡护管理上以哨所和检查站专职巡护为主,哨所的主要职责是每个月按规定做好固定线路巡护,检查站主要做好道路监控。由于壶瓶山自然保护区面积大、地形复杂,且地处两省三县(湖南省石门县、湖北省五峰县和鹤峰县)交界区、人口众多,在当前的野外巡护监测机制下存在部分野外巡护死角和盲区,在采药和偷猎等违法活动高发期和频发区缺乏灵活有效应对的机制,不利于野生动植物资源保护和保护区进行科学有效管理。

4.3 信息化建设落后,保护管理发展受限

2018年8月起保护区开始在野外巡护监测使用巡护仪进行记录,取代了以前人工填写野外巡护监测表的方法,提高了工作效率。但是,由于资金、技术等方面原因,目前信息化平台建设仍然处于试用和完善阶段,还存在网络传输基础设施不完善、巡护监测应用体验较差、数据处理和分析模块不健全等问题,时常出现巡护数据保存和传输错误、巡护监测APP功能故障等情况,影响了巡护管理信息化工作进展。

5 野外巡护工作建议

野外巡护监测是保护区保护管理的重要工作内容,进一步做好野外巡护监测规范化、制度化和信息化管理,不仅能够有效保护野生动植物资源和生态系统,而且能够提升野外监测能力,提高保护区科学管理水平。针对保护区在野外巡护监测工作中存在的问题,建议今后从以下几个方面予以加强。

5.1 推进队伍建设,提升巡护员整体素质

加强巡护员队伍建设,优化巡护员结构,通过提高工作待遇、改善工作条件、打通晋升通道等措施,在招聘巡护员时适当提高年龄、文化等条件,逐步实现巡护员队伍结构年轻化;健全巡护员管理体制,严格按照制度强化工作考核和管理,强化责任意识和担当精神;进一步加强专业培训和实践,确保野外巡护监测记录客观规范,为资源保护和管理提供准确科学依据。

5.2 完善管理机制,积极有效应对挑战

针对管理中存在的问题补齐巡护工作短板,完善巡护工作机制,在继续搞好固定线路巡护的同时,加强重点时期和重点区域的野外巡护。建议保护区与周边社区形成联合野外巡护工作机制、加强保护交流和协调,在春季采种采药、秋冬季非法捕猎及河道非法捕鱼等违法活动频发期,以及在保护区边界地区和部分巡护死角和盲区,根据实际情况主动灵活地开展野外巡护,更好地发挥村级兼职巡护员的工作积极性,实现重要生境和重点时期野外巡护全覆盖、无盲区。

5.3 抓好信息化建设,提升保护区管理水平

自然保护区信息化建设是适应新形势下生物多样性保护和自然保护区管理的重要措施,不仅能够提高野外巡护管理工作效率,还能够实现自然保护区的资源共享,有效提高自然保护区的管理水平[14,15]。今后应加大资金和技术力量投入,加强信息化基础设施建设,提高传输时效、优化系统功能,提升用户体验,完善监测数据存储、分析和展示功能,为保护区野外巡护管理提供更加强大的保障。