湖泊旁路人工湿地处理系统设计实例

2021-04-17陈媛媛孙慧玉

陈媛媛,郑 晨,孙慧玉

(武汉中科水生环境工程股份有限公司,湖北 武汉 430074)

1 引言

人工湿地是指用人工筑成水池或沟槽,底面铺设防渗漏隔水层,充填一定深度的基质层,种植水生植物,利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化[1]。人工湿地具有成本低、运转维护方便、运行费用低、氮磷去除能力强、对负荷变化适应性强,以及兼具美学价值等优点[2]。目前,人工湿地已在发达国家得到广泛的应用,主要用于处理来自化粪池、养殖场、造纸厂、油田、煤矿、富营养化湖泊以及城市生活污水等[2]。

2 项目概况

武汉市某湖泊面积239.1 hm2,蓝线长度9.4 km,容积399.6万m2,主要水域功能为雨水调蓄,水域功能划分为地表水V类标准,现状水质为地表水V类标准,呈中度富营养化状态。该湖泊常水位18.65 m,蓝线对应最高水位19.15 m,平均水深1.7 m,最大水深2.3 m。

根据调查,该湖泊周围共有26个排水口,其中有污水排口4个,雨污混合排放口4个,雨水排口18个。区域排水现状以雨污分流为主,但还是存在污水管线与雨水管线的错接、乱接和漏接现象,导致部分排口存在雨污混排的现象。针对排口污染问题,已对该湖泊周边排口按照雨水排口、合流排口、污水排口进行分类,对不同类型的排口,采取了不同的工程措施进行治理。但由于湖泊上游有些渠道连通性受阻,水体流动性差,且生长着大量如水葫芦、莲、浮萍等水生植物,水体富营养化严重,水质黑臭。而湖泊周边雨水、沿线面源和少部分散排生活污水进入湖泊,对湖泊水体也有一定的影响。

因此,通过构筑旁路人工湿地处理系统,可以对湖泊水体进行净化与恢复,确保湖泊水质达标,长期维持。

3 工程总体设计

3.1 处理规模及设计进、出水水质

对湖泊及周边区域进行了实地踏勘,根据现场水量监测、调研及分析研究,确定旁路人工湿地处理系统规模为10000 m3/d。踏勘过程中,采集了沿岸水样进行检测。根据水质特性、水质检测结果及《武汉市水污染防治行动计划工作方案实施情况考核评价办法(试行)》等相关文件要求,确定设计进、出水水质和去除率如表1所见。

表1 设计进出水水质和去除率

3.2 厂址选择

由于该湖泊沿岸多为建成区,根据湿地规范中场址选择要求,对人工湿地进行了多次选址论证,最后选址位于湖泊北侧,紧靠市政道路地带。通过该区域的人工湿地系统构建,兼顾开放性与景观性,实现功能与景观的有机结合。由于场地有限,人工湿地选址为湖泊旁边的一条狭长区域,用地性质主要为湖边滩地、鱼塘、树林等,可用面积约31000 m2。该场地较为平整,地貌类型较为单一,地层结构简单,分布连续,厚度稳定,物理力学性质均匀,地层承载力较高,无不良地质现象分布,场区稳定性良好,且临时用水、用电及道路条件基本良好,适宜本工程的建设。

3.3 处理工艺

随着天然水体中污染物的增加,致使湖库在蓄水的同时也蓄积了较高浓度的氮、磷和有机物,产生富营养化[3]。因此,湖泊水质不同于一般的城市生活污水,进水水质中化学需氧量、氨氮含量较低,而总氮、总磷含量却较高。该湖泊整体为劣V类水质,该工程对处理后水体水质要求较高。根据进水特点和出水水质要求,所选工艺需要在低碳负荷下良好运行,较强的脱氮除磷能力。

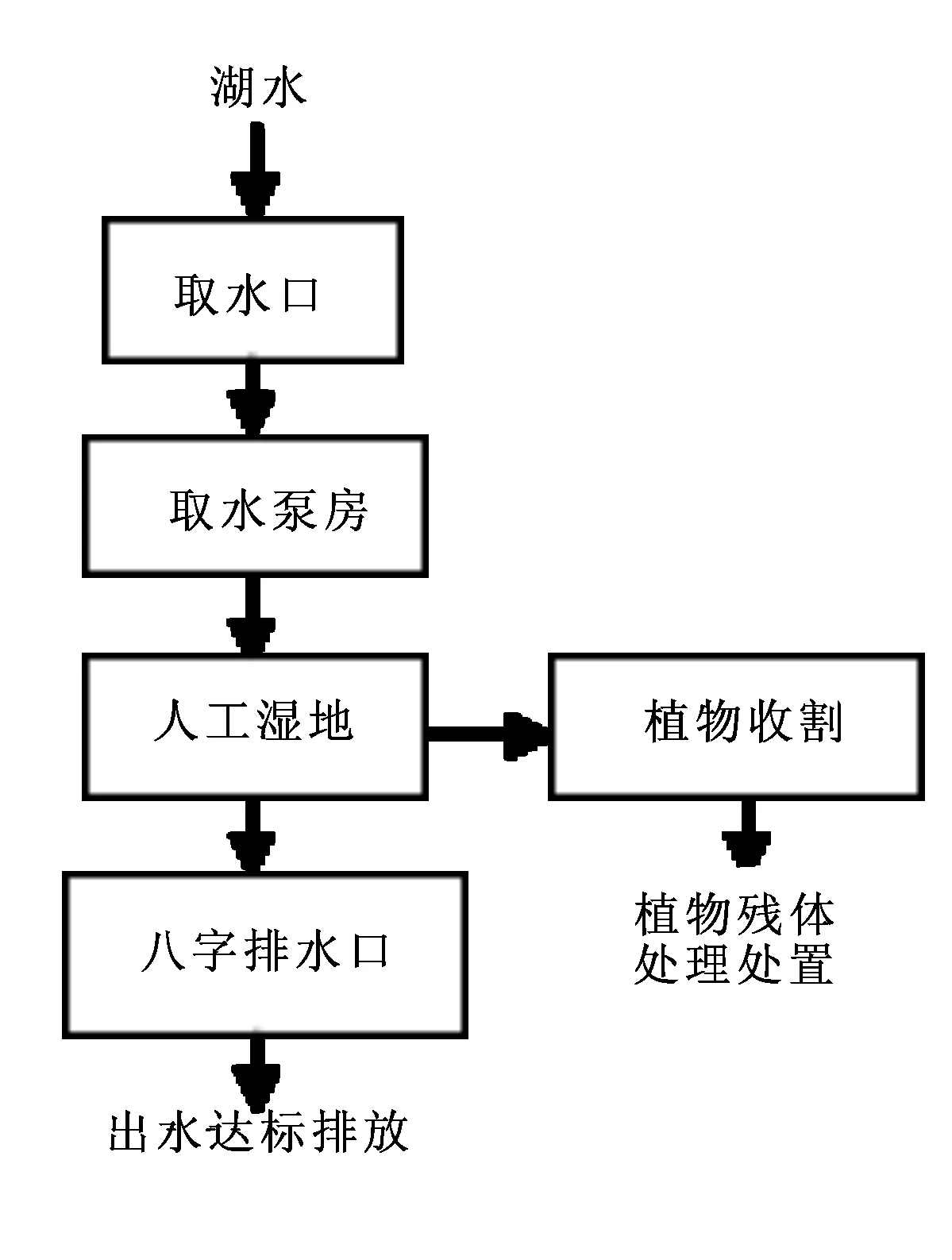

设计出水的主要水质指标需达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表水IV类标准。目前,将水体进行提标至地表水IV类及以上的工艺主要有:高级氧化技术、膜深度处理和人工湿地生态技术等。人工湿地适用于水源保护、景观用水、河湖水环境综合治理、生活污水处理的后续除磷脱氮、农村生活污水生态处理等[4]。根据湖泊水质、水量及场地等情况,考虑人工湿地的优点,因此该工程拟采用人工湿地处理工艺,构建旁路人工湿地处理系统,有效降低湖泊污染物负荷。具体工艺流程如图1。

图1 工艺流程

通过在湖中水质较差区域或死水区域设置取水口,并采用提升的方式将湖水送至人工湿地进行净化处理,处理后的出水送至其它死水区域,使湖内局部区域形成微循环,促进区域的水质改善,同时其它周边水域的污染物可通过扩散进入微循环区随之进入人工湿地系统进行净化处理。

4 处理单元设计说明

4.1 取水口

由于水位深浅不一且湖底淤泥较深,为避免水体扰动太大导致底泥上浮,拟对取水口周围进行清淤和铺设片石,并在取水口进水处设置人工格网。利用格网的拦截作用,有效避免了湖水漂浮垃圾及沉水植物残体对潜流湿地穿孔配水管造成管道堵塞,保障湿地处理系统稳定运行,提高潜流湿地使用寿命。

4.2 取水泵房

本工程取水泵房位于湖岸边,考虑湖周边景观的协调性,取水泵房采用地埋式一体化泵站,设计水量10000 m3/d,拟设置3台潜污泵(2用1备),流量Q=200 m3/h,扬程H=11 m,功率11 kW。泵房进水管采用DN500钢管,设计流速0.6 m/s,进水方式为重力自流,进水口处设置提篮格栅,格栅间隙为10 mm。为防止暴雨期间泥砂进入泵房,在湿地运行暴雨期间关闭一体化泵站,待雨后再恢复运行。

4.3 人工湿地

垂直流人工湿地作为人工湿地的类型之一,因其充分利用了湿地的空间,发挥了系统间的协同作用,使污水处理能力得到大幅度提高,且水力负荷更高、硝化能力更强、床体利用更有效,因而在污水处理中已经得到了广泛应用[5]。人工湿地是本工程的核心单元,因此采用污染负荷高、处理效果好的垂直潜流人工湿地。潜流人工湿地的主要设计参数如下。

(1)平面布置。湿地根据现有地形布置为不规则形状,总有效面积约为24000 m2。

(2)床层构成。湿地床深1500 mm,由3种不同粒径填料构成,粒径分层由下至上依次为8~12 mm、15~25 mm、30~60 mm。

(3)边墙及隔墙。湿地四周边墙体采用钢砼结构。

(4)布水系统。系统进水进入潜流人工湿地配水渠,通过配水渠将水流配送至各块湿地中。进水渠采用钢砼结构,断面为矩形,渠内水深1.8 m,渠宽按各块湿地总水量负荷合理配置。湿地内部采用穿孔管布水,从填料上部进水下部出水,布水量负荷均等,为保证各区域配水均匀,主配水渠及布水管水流速度均小于0.1 m/s,使前后水头损失尽可能地小。

(5)出水系统。湿地出水系统由出水喇叭口和出水放空管阀组成,用以将湿地处理尾水引入排水渠。出水喇叭口放空阀关闭的情况下,湿地处理尾水通过出水喇叭口溢流进入出水渠。湿地需检修排空时,关闭出水喇叭口前端阀门,通过出水放空管阀控制床层下降水位、放空及充氧。

(6)表面水力负荷。湿地表面水力负荷为0.42 m3/(m2·d),满足湿地规范的建议值(水平潜流人工湿地<0.5,垂直潜流人工湿地<1.0)[1]。

(7)水力停留时间。湿地水力停留时间为1.5 d,满足湿地规范的建议停留时间1~3 d[1]。

(8)湿地植物。人工湿地植物应因地制宜地选择,总体要求所选植物要耐水、根系发达、多年生、耐寒,吸收氮、磷量大,兼顾观赏性和经济性[6]。本工程选择种植芦苇、香蒲、鸢尾和美人蕉等挺水植物。芦苇和香蒲种植密度为9株/m2,鸢尾和美人蕉种植密度为16株/m2。

4.4 八字排水口

本工程人工湿地处理后的出水返回至湖中,为促进湖内水体循环,排水口布置时远离取水口且尽量选取湖中死水区。排水口采用八字排水口(管径DN300),浆砌石结构。

4.5 管道工程

本工程涉及的管道包括焊接钢管、PE管、HDPE双壁波纹管等,其中湖内取水管、泵房压力管等采用焊接钢管,压力不小于1.6 MPa;潜流湿地配水管、集水管均采用PE管,压力不小于1.0 MPa;潜流湿地出水排水管采用HDPE双壁波纹管,环钢度SN6。

5 运行效果

本工程已于2018年建设完成,处理效果良好,各项出水指标稳定达标。根据水质监测结果,其中出水COD可降至5.1 mg/L,TN可降至0.9 mg/L,NH3-N可降至0.2 mg/L,远远优于设计出水要求,环境效益十分明显。

6 结论与建议

在湖泊周边构建旁路人工湿地处理系统,能够有效地净化湖泊水质。为保证湿地系统运行良好,应做好日常的运行维护管理,包括冬季保温、杂草控制、动物控制、植物病虫害防治、定期收割等[7]。