2009-2013 年哀牢山亚热带常绿阔叶林碳水通量观测数据集

2021-04-15起德花费学海宋清海张一平沙丽清刘运通周文君鲁志云范泽鑫

起德花,费学海,宋清海,张一平*,沙丽清*,刘运通,周文君,鲁志云,3,范泽鑫,3

1.中国科学院热带森林生态学重点实验室(中国科学院西双版纳热带植物园),云南勐腊666303

2.贵州大学资源与环境工程学院,贵阳 550025

3.中国科学院哀牢山亚热带森林生态系统研究站,云南景东 676209

★ 起德花、费学海为论文并列第一作者(qidehua@xtbg.ac.cn ;feixuehai@gzu.edu.cn)

引 言

亚热带常绿阔叶林主要分布在东亚,特别是在中国有着广泛分布区域。位于云南高原西南部、横断山区南段的哀牢山地区分布着目前世界上保存最完整的亚热带常绿阔叶林[1],同时它也是目前世界上树龄较长(约130 年以上)和面积较大(约504 km2)的常绿阔叶林,具有亚热带高原特色,其区系成分复杂、植物种类丰富、垂直带谱完整、群落类型多样、过渡性特征明显,主要优势种为腾冲栲(Castan-opsis wattii)、景东石栎(L.chintungensis)、滇木荷(Schima noronhae)、木果柯(Lithocarpus xylocarpus)、绿叶润楠(Machilus viridis)、红花木莲(Manglietia in-signis)[2]、米饭树(Vaccinum duclouxii)、箭竹(Sinnnarundinaria nitida)、细梗苔草(Carex teinogyna)、滇西瘤足蕨(Pla-giogyria communis)等,乔、灌、草垂直分层明显,形成奇特的森林景观。在亚热带常绿阔叶林分布区域具有“冬暖夏凉”气候特征。亚热带常绿阔叶林作为陆地重要的植被类型,在固碳增汇、调节气候、保持水土、维持生物多样性等方面具有重要作用[3]。

哀牢山生态站作为国家野外台站和中国生态系统研究网络的基础观测站点,其对监测、研究和保护亚热带常绿阔叶林生态系统具有重要意义,同时,为生物多样性保护和可持续发展等前沿性生态学问题提供数据支撑[4]。基于中国通量观测研究网络(ChinaFLUX)数据处理体系,整理了2009-2013 年哀牢山亚热带常绿阔叶林通量和常规气象数据。本数据集可以为我们评价生态系统对气候变化贡献、预测全球区域性气候变化趋势、开展亚热带常绿阔叶林生态系统碳水通量交换特征、亚热带常绿阔叶林生态系统结构与功能、物质和能量循环、生物资源可持续利用、气候变化区域碳收支管理政策等方面研究提供数据支撑。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据来源

通量塔位于哀牢山北段国家级自然保护区徐家坝地区——中国科学院哀牢山亚热带森林生态系统研究站(101°1′44″E,24°32′17″N[5],海拔高2400-2600 m)。根据哀牢山站长期监测资料,年平均降雨量为1931 mm,受西南季风影响,干、湿季分明,85%的降雨集中在雨季(5-10 月),雨季相对湿度在90% 以上,年平均蒸发量为1485 mm,年平均温度为11.3℃,最热月(7 月)气温为16.4 ℃,最冷月(1 月)气温为5.4 ℃,无霜期约200 d。土壤为典型的黄棕壤,偏酸性(pH 为4.4-4.9)、土壤肥沃,表土层透水性良好,涵养水的能力很强,土壤表面由厚度为3-7 cm 凋落物层覆盖,土壤有机碳、全磷和全氮、全钾含量分别为12.91%、0.06%、0.52%和0.37%,土壤深度为30-50 cm 的碳氮比为15.3[6],土壤表面的碳氮比为14.4。

通量塔于2008 年底正式投入使用,塔高34.0 m。安装的仪器主要包括:(1)平均温度、湿度、风速和PAR 廓线系统;(2)涡度相关系统(安装高度34.0 m);(3)土壤热通量测量系统和土壤温度;(4)以及其它气象梯度观测系统。

涡度相关系统主要由三维超声风速仪和开路CO2/H2O 红外气体分析仪构成。空气温度和湿度由温湿计测得[7],共安装了7 层(1.5,10.0,18.0,24.0,30.0,34.0 m),测风速的仪器安装层数和高度与温湿度相同。在塔顶安装了风向测量仪和雨量计。此外,塔上安装了5 层(1.9、4.3、10.8、19.0、28.6 m)光合有效辐射仪。其中 19.0 m 和28.6 m 的高度分别位于铁塔周围乔木层上层林冠的顶部和底部,4.3 m 与10.8 m 分别位于亚层林冠的顶部和底部,而1.9 m 位于灌木层的中间位置。土壤湿度和温度分别由土壤湿度传感器(CS616_L)和土壤温度传感器(105T/107L)测量而得。此外,土壤热通量数据由埋在通量塔南-北两方位的两块土壤热通量板获得。

1.2 数据采集方法

观测系统的涡度相关和气象梯度观测数据采样频率均为10 Hz,所采集到的数据由CR5000 数据采集器记录并实时传输到专用电脑存储。为了保证数据可比性和准确性,提升研究结果可靠性,对所有仪器设备进行定期校对和维护。各观测项目测定所用仪器及型号、仪器制造商,以及数据采集传感器及其厂家等相关信息见表1,气象数据观测高度见表2。

表1 观测项目所用分析仪相关信息

1.3 数据处理和产品加工方法

经过涡动相关处理后得到的CO2通量数据的时间间隔为 30 min[8],数据处理基本基于ChinaFLUX 流程与标准[9-10],在获得湍流通量之前,数据进行了严格的质量控制,详细介绍可参见费学海等[11]。数据处理流程见图1。

图1 涡度相关系统30 min 碳水通量数据处理流程数据(改自文献[11])

数据质量保证/质量控制:

(1)数据校正——坐标轴旋转(采用自然风系统三次旋转方法)、WPL 校正;

(2)数据的筛选,对摩擦风速u* < 0.2 m/s 的通量数据进行剔除;对有降雨发生的通量和CO2浓度数据进行了剔除;对输出30 min 的通量值为-9999,1.#IND,1.#INF,NAN(-9999,1.#IND,1.#INF,NAN 均表示仪器故障、维护、检修等原因,某时刻缺测值)数据进行剔除,对明显超过其正常范围的数据进行删除;对X > |M ±5d|(X 代表要判断的当前数值,M、d 分别代表5 天数据的平均值M和方差d)的数据进行剔除;

缺失数据插补:缺失数据的插补主要分以下3 种情况:

(1)对于短时间(小于2 小时)内缺失的通量和气象观测数据:采用内插的方式完成插补;

(2)对于长时间缺失的气象数据:采用日平均值法[12],将缺失数据日前后各4 天(共8 天)每半小时的平均值求出,对缺失的时段进行相应插补,潜热和显热通量的缺失值则通过建立其与净辐射之间经验回归关系式(对白天、夜间和不同季节分别进行拟和)进行插补;

(3)对于由于仪器故障,系统校正,天气状况和剔除野点造成的数据的缺失,使用非线性回归法进行插补。

CO2通量数据拆分:采用边际分布采样法完成数据拆分。首先,基于夜间观测数据,采用和缺失数据插补时相同的回归方程,确定生态系统呼吸方程中的系数,然后估算夜间和白天的生态系统呼吸;其次,利用插补完成的白天CO2通量数据和估算的同时刻生态系统呼吸,求和得到总生态系统生产力。

在获得完整的30 min 数据后,将净生态系统碳通量(NEE)、生态系统呼吸量(Re)、生态系统总初级生产力(GPP)等累加求和,得到日、月、年不同时间尺度上的通量(GEE)数据[13]。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为哀牢山亚热带常绿阔叶林2009-2013 年连续5 年的碳水通量观测数据,每年有8 个EXCEL 数据文件,分为两类数据文件,一类常规气象数据文件,一类通量数据文件。每年每类数据文件各有4 个,即30 min、日、月和年尺度,总共40 个文件,总数据量21.7 MB。

2.2 数据文件示例

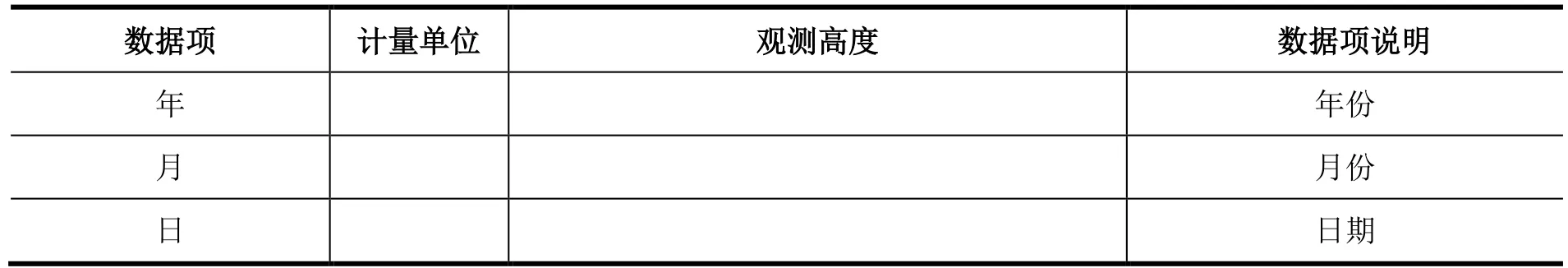

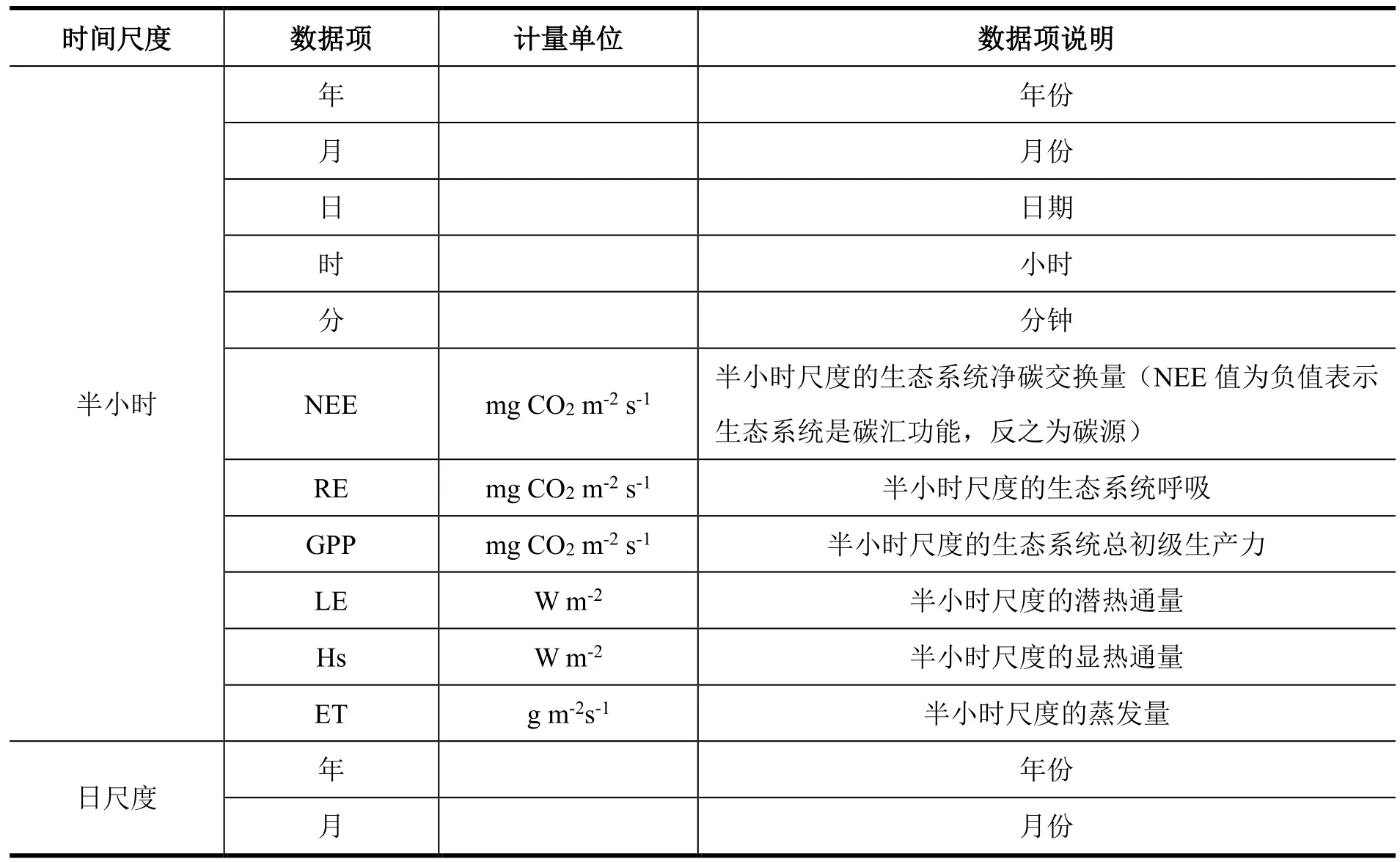

以2009 年数据文件为例,表2 为2009 年哀牢山亚热带常绿阔叶林通量塔30 min 气象数据表头说明(由于30 min 降雨量不准,因此在30 min 尺度气象数据中未加入降雨数据,经过校正后的降雨量在其他尺度的气象数据中呈现)。表3 为2009 年哀牢山亚热带常绿阔叶林通量塔不同时间尺度通量数据表头说明,所有数据均是以数字形式呈现。

表2 气象数据表说明及指标观测高度

表3 通量数据表说明

3 数据质量控制和评估

半小时尺度上,不同年份之间净生态系统碳通量(NEE)、潜热通量(LE)和显热通量(Hs)有效观测数据比例分别为69.7%-72.9%、83.5%-87.9%、73.4%-87.0%,其中,除2010 年净生态系统生产力有效数据比例在69.7%外,其余年份净生态系统生产力、潜热通量和显热通量有效数据比例均达到70%以上,且在相同年份下,LE 和Hs 有效数据比例均高于净生态系统生产力(图2)。

4 数据使用方法和建议

碳水通量数据集的时间范围为2009-2013 年,本数据集可应用于全球气候变化情形下的水分循环分析、不同森林类型的生态系统服务功能比较、林业经营管理等相关领域,也可为亚热带常绿阔叶林生态系统碳水热时空动态的科学认知、遥感反演、模型的开发、模型验证提供地面观测数据支撑。本数据集可通过链接ScienceDataBank在线服务网址(http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.00186)下载数据;也可通过中国科学院西双版纳热带植物园哀牢山亚热带森林生态系统研究站申请数据。

图2 半小时尺度上不同年份质控的有效通量数据比例(%)

为了便于不同站点数据的比较,基于ChinaFLUX 数据处理体系进行数据处理和质量控制。但是本数据集在使用中需要注意以下2 个方面:

(1)由于不同方法处理结果之间存在一定的差异,共享的数据可能与台站自行计算发表的文章中的研究结果存在一定的差异。

(2)缺失数据的插补必然引起不确定性。由于本数据集包括了从半小时到年尺度4 类数据,尤其是通量数据日、月和年尺度是以半小时数据为基础进行的数据累积求和,所以,以半小时为步长测量的数据的精确性和完整性影响了更大时间尺度的数据准确性。不管是用于模型验证还是研究碳水过程的控制机制研究,建议以半小时步长未插补的数据集为准。

致 谢

哀牢山亚热带常绿阔叶林碳水通量观测数据积累离不开中国科学院西双版纳热带植物园和哀牢山生态站的大力支持,哀牢山生态站承担了通量和气象观测设备的野外维护和原始数据采集工作,为本数据集的生产做出了不可缺少的贡献。同时感谢国家973 项目(2002CB412501、2010CB833501),国家自然科学基金(41671209、40571163、31061140359、31770528、41961144017、U1602234、U1202234、41271056、31290221、41071071、41975147、42075119)、国家重点研发计划(2016YFC0502105)、国家基金青年科学基金项目(40801035),中国科学院项目(KZCX1-SW-01-01A、KZCX2-YW-432-1、KZCX2-YW-Q1-05-04、XDA05050601),中国科学院“一三五”专项(方向一:2017XTBG-F01、突破一:2017XTBG-T01),云南省中青年学术和技术带头人后备人才项目(202005AC160003),云南省万人计划青年拔尖人才项目(宋清海),中国科学院战略性先导科技专项(XDA19020302)等项目的资助,因有这些项目源源不断的支持,哀牢山亚热带常绿阔叶林通量塔各个仪器探头才得以正常运行,并能持续积累12 年标准化哀牢山亚热带常绿阔叶林碳水能量通量观测数据集,特此致谢!

数据作者分工职责

起德花(1993—),女,云南省永仁县人,硕士,研究助理,研究方向为全球变化。主要承担工作:数据采集和处理。

费学海(1984—),男,贵州省贵阳市人,博士,讲师,研究方向为气候变化与生态响应。主要承担工作:数据处理与撰写论文。

宋清海(1979—),男,云南省昆明市人,博士,副研究员,研究方向为生态系统碳水分配模式。主要承担工作:碳水通量数据最终质量控制。

张一平(1957—),男,云南省昆明市人,博士,研究员,研究方向为区域气候变化。主要承担工作:通量的总体运行与科学发展。

沙丽清(1963—),男,云南省昆明市人,博士,研究员,研究方向为生态系统碳水循环过程与全球变化。主要承担工作:碳水通量数据综合处理方法和技术途径。

刘运通(1979—),男,云南省昆明市人,博士,副研究员,研究方向为生态系统碳通量时空格局。主要承担工作:数据质量分析。

周文君(1977—),女,云南省昆明市人,博士,副研究员,研究方向为数据挖掘与运用。主要承担工作:数据集格式规范化、数据管理和服务。

鲁志云(1982—),男,云南省云县人,硕士,高级工程师,研究方向为生态系统通量观测与数据分析。主要承担工作:数据质量控制。

范泽鑫(1980—),男,云南省昆明市人,博士,研究员,研究方向为数据库运行。主要承担工作:数据集格式规范化、数据管理和服务。

此外,杨东海、依涛香、罗奇等人主要承担数据观测、整理、初级质控及上报。