针灸治疗中风后痉挛性瘫痪的选穴分析

2021-04-15舒国建刘家庆

舒国建,刘家庆

中风是影响老年人独立生活能力的重要因素。据流行病学统计,中风是老年病的第二大致死因素和第三大致残因素[1],全世界每年大约有1 500万人深受中风的危害,我国每年约有200万人新发中风[2]。痉挛性瘫痪是导致中风后运动功能障碍的主要因素,如治疗不及时可能影响病人预后,甚至导致残疾[3]。针灸作为一项治疗中风后痉挛性瘫痪的常用干预方法,其选穴规律值得进行探讨。本研究分析2009年—2019年运用针灸疗法治疗中风后痉挛性瘫痪的研究文献,以期为临床及科研提供一定的依据。

1 资料与方法

1.1 检索策略 计算机检索中国知网(CNKI)、维普数据库、万方数据库,查找公开发表的针刺治疗中风后痉挛性瘫痪的文献,检索时间2009年1月—2019年9月,检索词为针刺、头针、针灸、中风、脑卒中、脑出血、脑梗死、痉挛、肌张力增高等。

1.2 纳入标准与排除标准 纳入标准:①研究为针对病人的临床研究及疗效观察;②符合世界卫生组织界定的中风标准,并伴随肢体痉挛,即改良Ashworth分级>0级;③所采用的标准为国际或国内行内认可标准;④具有明确的针灸处方。排除标准:①文献综述及动物实验研究;②未给出明确的针灸处方;③治疗或评价方法不符合通用标准;④研究结果无统计学意义;⑤仅有摘要。

1.3 数据标准化与数据库的建立 ①数据标准化:建立规范的数据库前参考全国中医药行业高等教育“十二五”规划教材《针灸学》,对穴位名称和归经进行规范化处理;②数据库的建立:用Excel建立中风后痉挛性瘫痪针灸处方数据库,并将其导入SPSS 21.0软件中;③应用统计学软件SPSS 21.0进行描述性分析及聚类分析。

1.4 质量控制 采用三级审核制度,对已录入的文献进行自我审核,随后录入人员之间相互进行审核,最后全面审核,对文献录入中出现的问题进行规范化处理。

1.5 统计描述 统计描述包括频数分布分析、描述性统计分析、探索性分析和列联表资料分析。可以计算变量的各种统计量,可以对变量进行标准化变换、正态性检验和方差齐性检验。本研究主要计算变量的频数分布。

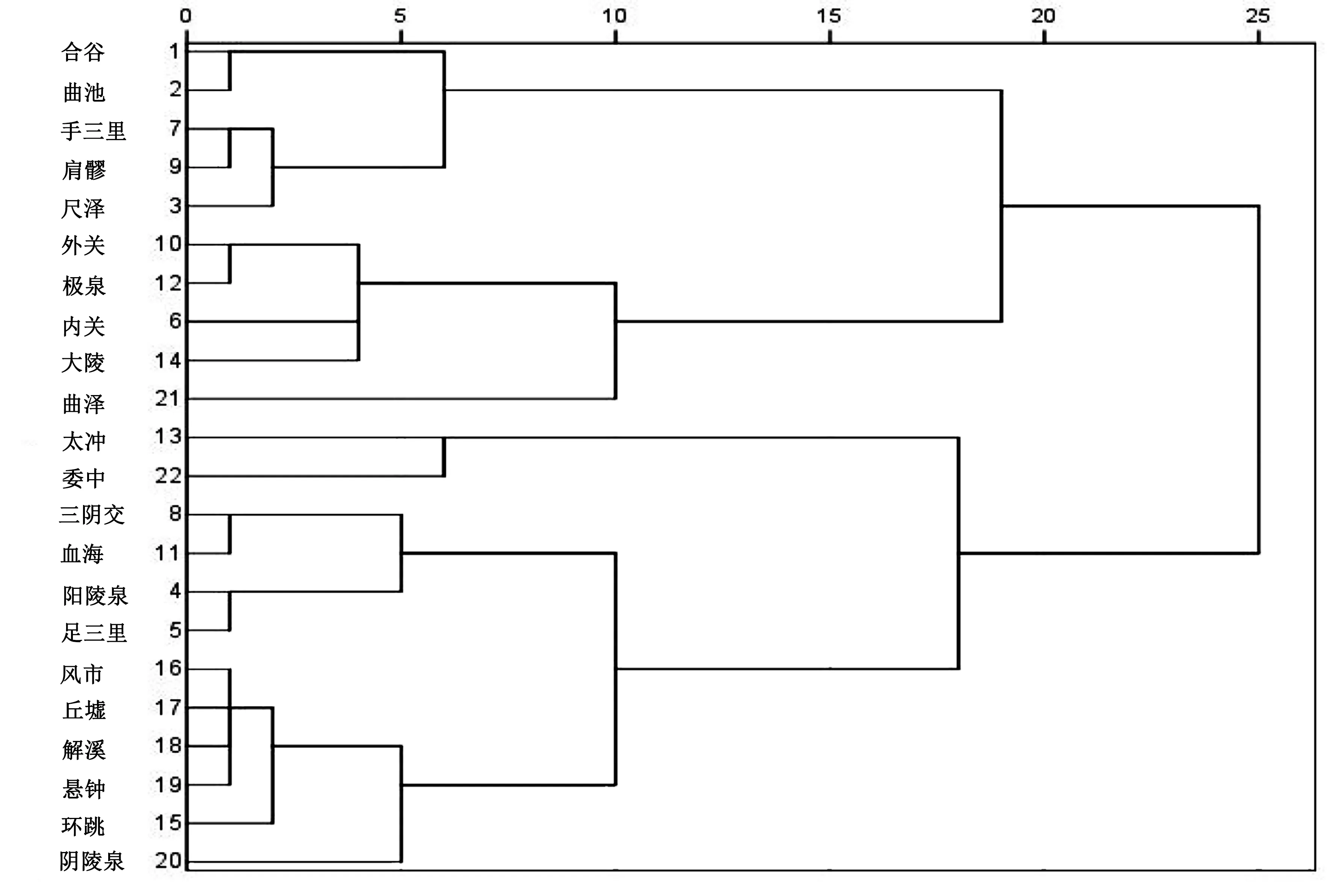

1.6 聚类分析 聚类分析又称集群分析,是研究物以类聚的一种数理统计方法。聚类分析的基本思想是根据对象间的相关程度进行类别的聚合。聚类树形图可以显示聚类过程中每一步合并及被合并的两项之间的距离以及观测量或变量加入一类的类水平。可以根据此图跟踪聚类过程;由于接近的两类先聚为一类,可以通过聚类过程仔细地查看哪些观测量更接近,所以分层聚类可以用来分析中医辨证论治思想指导下的腧穴应用规律。本研究采用系统聚类法进行统计,并导出聚类树形图。

2 结 果

2.1 统计描述结果

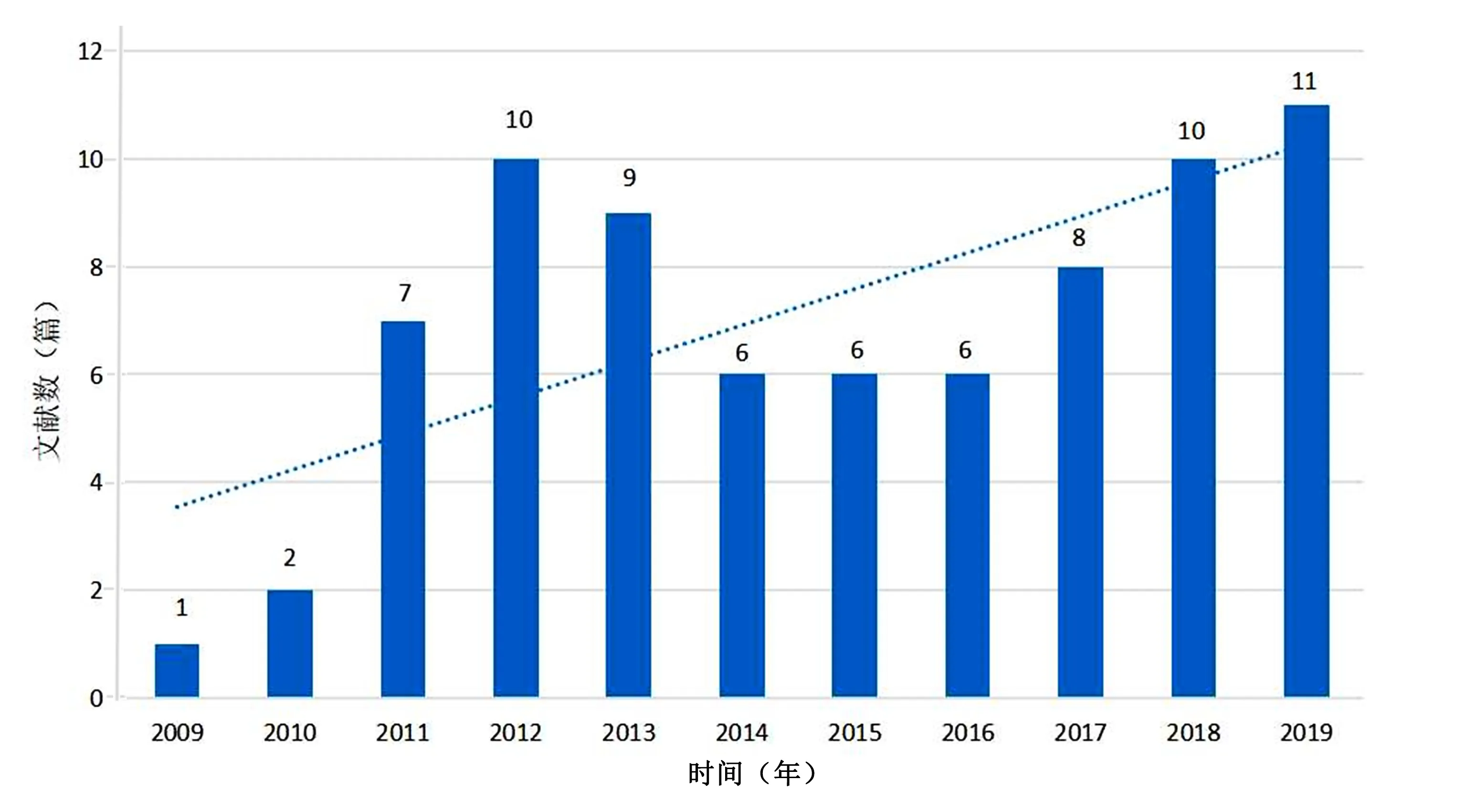

2.1.1 论文数量趋势 根据纳入标准与排除标准,最终纳入76篇文献,绘制柱形图显示文献数量趋势。详见图1。

图1 纳入文献的柱状图

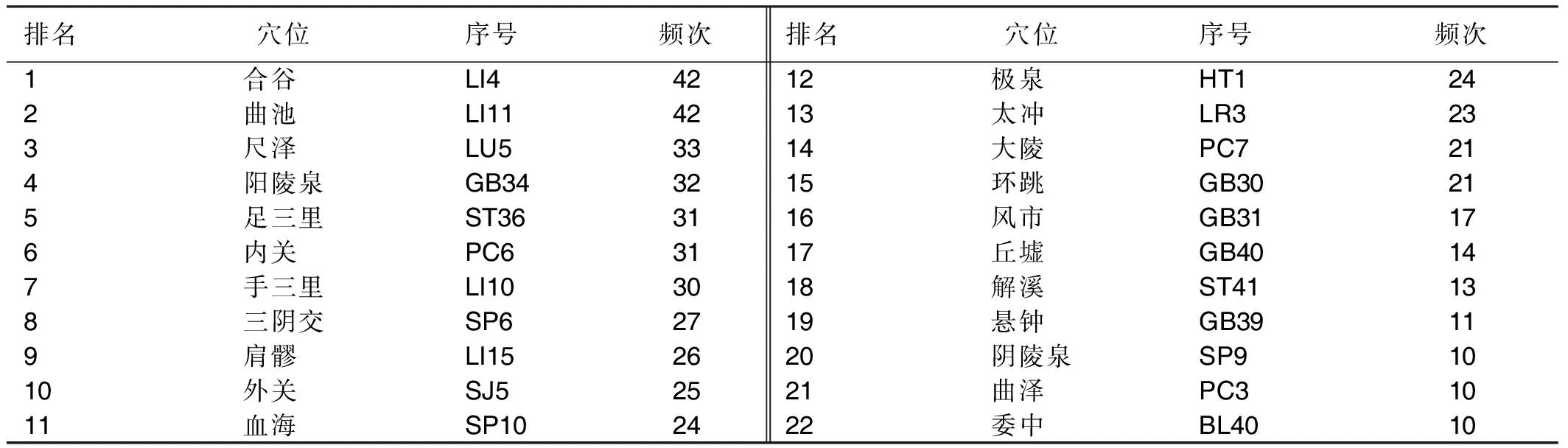

2.1.2 选穴频次分析 根据纳入标准与排除标准对文献进行筛选,最终纳入文献76篇,共85个经穴,使用频次684次,将使用频次≥10次的22个穴位按照降序排列。详见表1。

表1 使用频次≥10次的穴位频次分布

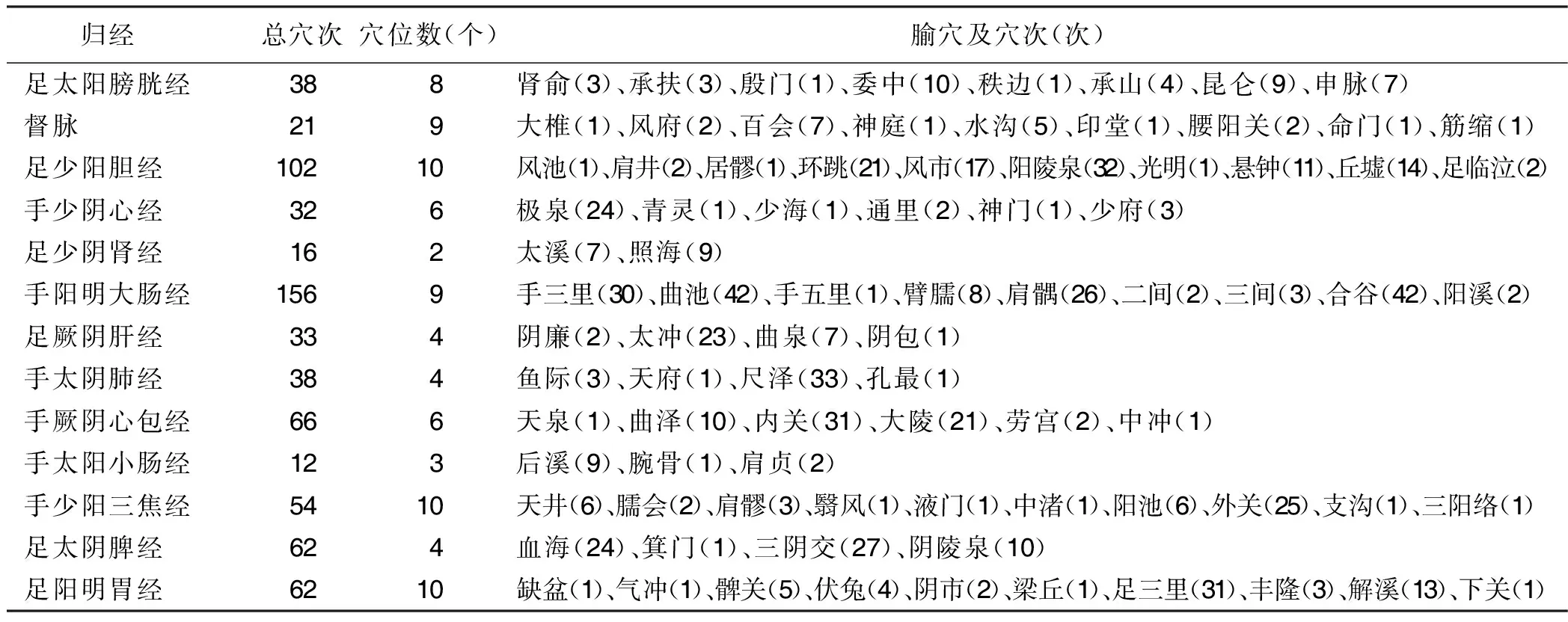

2.1.3 经络选用频次分析 对76个处方进行穴位归经处理,穴位集中在13条经脉,包括6条阳经、6条阴经,1条督脉。85个经穴,对每条经络上的穴位进行频次统计。详见表2。

表2 穴位归经频次分布

2.2 聚类分析结果 对使用频次≥10次的22个穴位进行聚类分析,可见腧穴分为两大类,上肢取穴为一类,下肢取穴为一类。详见图2。

图2 腧穴聚类分析树形图

3 讨 论

3.1 针灸治疗中风后痉挛性瘫痪的发展趋势 从2009年—2019年的关于针灸治疗中风痉挛性瘫痪的文献数量来看,呈现一个相对增长的趋势。原因可能有以下几方面:①随着康复知识的普及和发展,痉挛性瘫痪的治疗日益得到重视;②针灸在中风的康复中起到越来越重要的作用;③临床试验研究日益广泛,标准逐渐完善。

针灸治疗中风后痉挛状态的方法呈现多元化,多层次的发展趋势。从单一的阳经治疗到泄阴补阳法,再到结合解剖及现代康复理论,根据痉挛状态的不同进行取穴[4-5]。针刺、艾灸和电针都逐渐应用于其治疗过程中,但艾灸和电针的治疗文献较为少见[2]。本研究纳入的文献多为针灸结合现代康复的综合治疗。

3.2 针灸治疗中风后痉挛性瘫痪的选穴规律分析 中风后痉挛状态属于“筋病”“痉证”的范畴,与筋脉、肝肾、气血密切相关[6],多由于阴阳气血失调、肝肾阴虚及津液不足所导致的筋脉失养所致[7]。《景岳全书·非风》:“偏枯拘急、痿弱之类,气中无血则病为抽掣拘挛。”故其病机可总结为气血失和、阴阳失调[8]。《素问·痿论》提出“治痿独取阳明”,传统针刺方法以阳明经为主,由于“阳明多血多气”,阳明充盛,则筋脉得以濡养[9-10]。对穴位频次进行分析结果显示,合谷、曲池、手三里、足三里、肩髃、解溪等阳明经上穴位出现频次均较高。中医学将传统针刺理论与解剖相结合,进行了一定程度的改变[11]。由于中风病人的痉挛模式多以上肢屈肌痉挛,下肢伸肌痉挛为主,而中医学理论认为偏瘫痉挛状态的病人在上为“阴急阳缓”,在下为“阳急阴缓”[12],因此,在针刺取穴上主要选取上肢的伸肌肌群(上肢的阳经)和下肢屈肌肌群(下肢的阴经)以缓解痉挛[13]。对穴位频次进行分析,下肢三阴交、阴陵泉、血海等选穴频率较高,与足三里等接近。由此可见,临床选穴符合中医病因病机特点。

从穴位选用频次来看,出现频次较高的为合谷、曲池、阳陵泉、足三里、内关等穴位。其中位居第一的为合谷和曲池,其为手阳明大肠经上穴位。合谷为大肠经上原穴,属阳主表,取清走衰,升清降浊,有宣通气血之功[14-15]。曲池为大肠经上合穴,可通上达下、通里达表[16],具有通经络、调气血的作用;阳陵泉为八脉交会穴之筋会,为治疗筋脉的要穴[17];足三里为强壮要穴,刺之可补中益气;内关为络穴及八脉交会穴,《针经指南》曰:“若刺络穴,表里皆治”,刺之宁心安神、理气止痛[18-19]。从经络选用频次上来看,出现频次较高的前3条经络为手阳明大肠经、足少阳胆经以及手厥阴心包经。手阳明大肠经的穴位主要分布在上肢桡侧,是上肢痉挛性瘫痪的常用穴位,体现了针灸的近治作用,与“治痿独取阳明”的基本思路相符[20-21]。排名第二的为足少阳胆经,《素问·灵兰秘典论》记载:“胆者,中正之官,决断出焉”,取胆经穴位即体现其对于下肢痉挛的近治作用,又体现了其对于中枢神经系统的特殊作用[22-24]。排名第三的是手厥阴心包经,心包为心之外围,具有保护心脏的作用,而中医学认为心主神志。《灵枢·邪客》曰:“诸邪之在于心者,皆在于心包络”。因此,临床多选心包经腧穴治疗与神志相关的病症[25-26]。

3.3 穴位聚类群基本作用 从聚类树形图来看,聚类基本作用明确,可为针灸治疗中风后痉挛状态选穴提供一定的依据。首先腧穴被分为两大类:上肢腧穴和下肢腧穴。上肢腧穴可分为两个中类,其中合谷、曲池、手三里、肩髎、尺泽为一类,除尺泽外均为手阳明大肠经上穴位,这5个穴位为治疗痉挛性瘫痪上肢的重点穴位;下肢腧穴也可分为三大类,其中三阴交、血海、阳陵泉、足三里为一类,其均具有补气益中、调节气血的作用[27],可作为治疗痉挛性瘫痪下肢的重点取穴,其余可为配穴。上肢配穴可分为两类,其中曲泽为一类,外关、极泉、内关和大陵为另一类,曲泽为五腧穴之合穴;从解剖角度来讲,其位于肱二头肌腱尺侧缘,近治可降低肱二头肌肌张力,其亦为经气深入之处,可解痉止痛[28-29]。下肢配穴可分为两大类,其中太冲和委中为一类,其余为另一类。太冲穴是脑血管病的常用穴位,其为足厥阴肝经的原穴,为原气留止之处,具有形气解瘀之功[24,30]。以上选穴和配穴标准可为临床治疗提供一定的依据,中医学突出辨证论治,临床应用可随症加减进行治疗。

中风后病人痉挛状态日益受到重视,针灸作为一项可靠的治疗方法,其作用效果已经得到了广泛认同。但对于中风后痉挛性瘫痪的取穴方法仍有较大争议,对文献取穴的数据挖掘具有较大意义。就目前针灸治疗痉挛性瘫痪而言,其不足之处依然存在:针灸取穴处方的独立性较高,缺乏广泛应用和推广的方法;随症取穴较为常见,没有统一的配穴标准;缺乏质量较高的文献进行大样本临床研究;缺乏循证医学证据。基于以上问题,针灸治疗的规范化、标准化以及数据化应得到重视,以求证更为客观的临床数据。本研究对近十年针灸治疗中风后痉挛性瘫痪穴位的文献进行了分析,可为临床及科研提供一定的参考。