知识型员工的知性特质与工作绩效:岗位的中介作用与环境的调节作用

2021-04-15喻登科周子新

喻登科,周子新,陈 叶

(南昌大学管理学院,江西 南昌 330031)

1 引言

罗默和卢卡斯提出新经济理论以及20世纪末《以知识为基础的经济》报告发表以来,知识经济逐渐走入大众视野。在知识经济时代背景下,知识型人才成为国家、社会、组织中竞争力与竞争优势的源泉。按照德鲁克的观点,在知识型组织中,“那些掌握并运用符号和概念、利用知识或信息工作的知识型员工”决定着组织的战略决策与运营效率,对组织发展至关重要[1]。其实,德鲁克当时定义的知识型员工,主要还是指高层管理人员(CEO或执行经理),但到了今天,知识型员工的内涵被放大到了大多数的白领和专技工作者。由此,知识型员工更是构成了知识经济发展的主体,对科技、经济、社会、文化的发展进程都起着决定性作用。

企业组织层面,知识型员工已经取代土地、资本、劳动力等要素,成为企业竞争性、可持续性发展的核心资源。知识型人才的竞争,已然成为企业组织之间竞争制胜的关键所在。但是,在企业忙于招聘、挖掘、揽住、储备人才的同时,在如何利用人才方面却往往出现问题。毕竟企业组织需要以利润最大化为经营目的,而组织绩效构成的微观单元是员工个人绩效。因此,如何最大限度地激发知识型员工内在潜能,提高员工绩效,受到越来越多的关注。

关于知识型员工工作绩效的影响因素,国内外学者都多有探索,主要集中在三个层面:员工个体层面的因素,如工作能力、胜任力、知识管理能力、敬业度等[2];工作岗位方面的因素,如薪酬奖励、岗位匹配度、工作满意度等[3];工作环境方面的因素,如领导者风格、组织氛围、组织文化、组织制度等[4]。然而,这些研究存在着两个方面的局限:其一,缺乏对知识型员工工作绩效实现的根本动因的考量,没有抓住工作绩效的关键内驱力;其二,缺乏对三个层面多种影响因素之间关系的梳理,未能整合出一个知识型员工绩效实现路径的系统框架。

人职匹配理论对于预测员工工作绩效有着强大的能力。该理论的核心观点是:员工要与其所从事的工作相匹配,才能最大限度地发挥其潜能,实现更高的工作效率,取得职业成功[5]。人职匹配分为三个层次:员工个体与岗位职责的能力匹配;员工个体与组织文化、领导风格等环境匹配;员工个体与企业组织在发展目标上的一致性匹配[6]。三者又可进一步归纳为两种匹配机制:以知识为基础的能力匹配和以性格为基础的环境匹配。目标一致性匹配实际上是这两者的组合。从人职匹配理论中,可提取到影响员工工作绩效的三个要素:个人特质(包括知识与性格)、工作岗位和工作环境。对于知识型员工而言,他们对三种要素的依赖性更为明显。

因此,本文利用人职匹配理论来统领研究框架,将知识型员工的知性特质、工作岗位、工作环境等三个层面相整合,探究它们对员工工作绩效的影响,希冀能为企业组织更加系统地管理知识型员工、提高员工工作绩效提供启示。

2 理论基础与研究假设

首先,知识型员工与普通员工主要区别就在于,前者的工作绩效更取决于知识技能与创造力。知识管理领域的研究成果证实,知识、经验与技能是知识型员工进行创造性工作并取得高于普通员工绩效的基础[7]。而知识型员工创造力理论中,智力、知识与性格通常被认为是决定性因素[8]。大五人格理论被广泛应用于指导企业组织预测员工的工作绩效,在很多大型知名企业中经常引入大五人格量表来进行员工招聘时的人格测试[9]。多项研究成果均表明:尽责性对所有职业群体的工作绩效都有很高的预测力,宜人性、神经质和开放性的预测效度次之[10-11]。知识与性格,经常被一起作为员工创造力的解释变量[12]。然而,知识和性格的融合机制所表现出来的交互作用,目前在员工绩效管理领域缺乏讨论。但是,借鉴个体层面的“知性”概念,本文作者所在研究团队从企业层面提出了知性管理理论,探究了知识资本与组织性格之间的作用关系与协同治理机制[13]。把知性管理理论引回到个体层面,更有着天然自洽性。知性特质,应该成为区分知识型员工和普通员工的标准,也应该被纳为知识型员工绩效管理的核心因素。

此外,对于知识型员工,岗位匹配和环境支持等外在因素也很重要。根据人职匹配理论可知,在掌握员工特质基础上,为其匹配最为恰当(能力胜任且性格适合)的工作岗位,是员工工作绩效的保证。因此,工作岗位应该是员工知性特质影响工作绩效的中介性因素。但是,很多企业的问题恰恰就出现在很难保证为知识型员工匹配他们所适合的工作岗位。影响知识型员工工作岗位满意度、稳定性、胜任力的环境因素很多,如组织文化、领导风格等[14]。在不同环境因素的作用下,即便是同一个员工身处同一个工作岗位,他对工作岗位的满意度感知也可能完全不同,工作绩效自然也会有异。因此,工作环境应该会在知识型员工个人特质与工作岗位的作用关系中起调节作用。

由此,提出本研究的理论框架,如图1所示。

为了测量理论架构中各因素之间的关系,需要对因素进行变量化处理。参考喻登科和严红玲(2018)的观点,知识型员工的知性特质可分解为知识与性格两个变量来测量[15]。在Tsui et al.(1997)的研究中,员工对工作岗位的认同性采用岗位满意度、在岗稳定性和组织公民行为来测量[16]。其中,岗位满意度属于对员工岗位认同与满意的直接测量变量,而在岗稳定性和组织公民行为分别是对员工岗位认同的“基础状态”和“最佳状态”的测量。Abdul和Raheela(2015)验证了工作环境对员工绩效的积极影响[17]。在他们的研究中,工作环境被分解为组织文化、个人—组织匹配度(简称“组织匹配度”)和领导风格等三个变量来测量,它们分别观测员工个体所面临的宏观环境、交互性环境和微观个体环境。工作绩效就用它自身作为变量进行测量。

员工的知识与工作绩效。员工的工作绩效来自于他们在两方面的资源投入:其一,劳动力资源的投入;其二,专业技能、经验、技术等知识型资源的投入。根据个人知识管理理论可知,前者为员工带来基础性绩效,而后者才构成了他们工作高效率和高业绩水平的条件[18]。根据Wake(2015)的研究,员工的个体知识与工作绩效之间的作用路径有四条:其一,个体知识作为资源投入,直接参与员工工作中的价值转化过程,将知识转变为价值,为企业带来绩效输出;其二,拥有更多知识的员工个体通常会对组织目标、制度、文化、体系等有着更强的理解力,他们的理解与支持有利于提高管理效率,降低管理成本;其三,拥有专有技能的员工是组织不可替代的资源,拥有核心竞争力并为组织和自身提供更大的价值增值能力;其四,知识型员工通常能成为企业组织中最有活力和竞争力的个体,他们能带动其他员工,提高企业员工工作的整体积极性[19]。

H1:员工的知识对工作绩效起显著的正向促进作用。

员工的性格与工作绩效。积极心理学是人格心理学的一个新兴研究分支。积极心理理论认为,个体的人格特质具有两面性——积极与消极,积极心理能够诱发个体的积极态度、良好品质和有益行为[20]。诸多研究都证实,积极型的人格特质有利于引导个体进行正向思考并解决问题,还可以有利于个体加强与他人的沟通与协作[21]。在企业组织中,这两种能力都会帮助员工取得高业绩。例如,Tett和Burnett研究发现,人格特质中的公正性因素在很多职业领域中都与工作绩效显著正相关[22];Barrick和Mount的研究也显示,大五人格中的开放性、外倾性、宜人性、尽责性等都对员工的工作绩效具有高解释力[23];而Benjamin和Dave研究后指出,积极型人格特质不仅会影响员工的工作绩效,还会对员工的职业发展乃至企业的持续成长产生重要影响[11]。

H2:员工的性格对工作绩效起显著的正向促进作用。

岗位满意度的中介作用。员工对岗位工作的满意度与工作绩效之间的正向联系,已经有了充足的证据[24]。根据资源保存理论也可知,当员工对岗位工作不满意时,他们不会有意愿并投入个人资源去努力工作,工作取得的业绩回报自然也就会较低[25]。从反面,职业倦怠理论也证实,能力较强的员工却取得低工作绩效,往往是他们对当前工作不满意而产生倦怠的结果[26]。而员工对岗位工作的满意程度,取决于员工与岗位在两个方面的匹配:性格与知识。当员工性格与岗位需求高度匹配时,员工会对工作有很浓的兴趣和工作意愿;当员工的知识与岗位需求相一致时,员工才能胜任工作,较好地完成岗位工作任务。基于性格与知识的员工—岗位匹配,不仅会直接强化员工的岗位满意度,而且还能通过高工作绩效为员工带来正向反馈,间接激励和强化员工对岗位工作的喜爱度、满意度和忠诚度[27]。

H3:在知性特质对工作绩效的作用路径上,员工的岗位满意度起显著的中介作用。

在岗稳定性的中介作用。员工流失为很多企业造成了效益损失,由此,在岗稳定性成为这些企业重点考虑解决的难题。但实际上,对于员工而言,岗位的稳定性也会影响他们的绩效。一方面,当岗位工作不稳定时,他们需要持续性地付出成本(包括时间和精力等)去适应新的工作环境和岗位需求;另一方面,总在尝试不同类型的工作岗位,使得他们无法在一个固定的领域积累起经验与学识,也自然无法保证他们工作时总能取得高绩效[28]。而在岗稳定性的影响因素,除了企业组织一方的环境和制度以外,主要源自员工的知识能力条件和性格特质。当员工的知识与性格与当前的工作岗位不匹配时,他们对工作的认知就会是无趣、痛苦的,更换工作岗位自然会是他们的选择。甚至,有时知识与性格本身就会构成员工离岗的直接原因。例如,有些知识经验丰富的员工,总是喜欢接受新的工作挑战,以此更好地实现人生价值[29];有些性格好动的员工,他们总是很快地产生职业倦怠,然后转向新的职业[30]。

H4:在知性特质对工作绩效的作用路径上,员工的在岗稳定性起显著的中介作用。

组织公民行为的中介作用。面对快速变化的生存环境,员工主动性成为组织发展的必要条件,因此,组织公民行为引发较多关注。根据Or⁃gan的定义,组织公民行为是在企业组织没有明确规定或激励的情况下,员工主动做出的有利于组织绩效提高的行为[31]。因此,组织公民行为这一概念,天生就与组织绩效、员工绩效存在联系,前者是后者的原因。组织公民行为理论强调员工的利他主义(帮助同事)、责任意识(爱岗敬业)、公民道德(不生事争利和团结同事)、组织认同(保护组织的资源与名誉)等。这些心理上的因素,显然都会和员工的性格密切相关:具有外倾性、开放性、宜人性和尽责性等积极性人格特质的员工,会有更高频率的组织公民行为发生[32]。此外,组织公民行为还需要员工有更丰富的经验、技能和知识,因为在岗位职责需求范围内的知识,无法支撑他们完成组织公民行为(如提出工作改进意见、向领导谏言等)[33]。

H5:在知性特质对工作绩效的作用路径上,员工的组织公民行为起显著的中介作用。

组织文化的调节作用。根据认知评价理论,激励员工工作的因素包括内源性因素和外源性因素,而外源性因素主要是指组织工作环境,尤其是组织文化。但是,认知评价理论同时也强调,内源性因素才是员工工作的根本动力源,外源性因素只能起到强化或削弱的作用。组织文化,构成了员工工作的软环境。在好的或者说适合于员工的组织文化情境中,员工的工作满意度会增强;反之,如果员工不喜欢当前的组织文化,也会降低员工对岗位工作(哪怕这个岗位本身是受到员工认同的)的满意度。好的组织文化,能够为员工提供舒适的环境和氛围,从而提升工作绩效。诸多研究都确认了组织文化对岗位工作满意度的显著积极影响[34]。在岗位满意度的前因中,员工的知性特质是内因,组织文化是外因。二者的关系应该是,内因起主要作用,外因起调节性作用。组织文化的“好”与“差”,会改变知性特质对岗位满意度乃至工作绩效的作用强度[35]。

H6:在知性特质对岗位满意度的作用路径上,组织文化起调节作用。

组织匹配度的调节作用。根据人职匹配理论,员工—组织的匹配和员工—岗位的匹配都很重要,但二者属于两个不同的层次,员工的组织匹配度一定程度上会影响员工岗位匹配度所带来的效果。也就是说,当一位员工对他的工作单位不满时,也连带着对他的工作岗位产生种种不满;而如果一位员工对他的工作单位很满意(如在薪资福利等方面)时,工作岗位不匹配为他所造成的负面效应他可能也能够忍受。进而,员工的满意与不满意,决定着他们的离职倾向[36]。换而言之,组织匹配度会是员工在岗稳定性的前因。但是,它的作用和组织文化的作用相类似,员工在岗稳定性的主要前因仍会是知性特质,而组织匹配度起调节作用:在员工—组织匹配度高的企业环境中工作,员工的知性特质会让他们感觉到舒适,从而强化在岗稳定性;而当员工—组织匹配度低时,员工的知性特质会放大他们对工作的不满且增强他们对更换工作岗位的意愿,从而降低在岗稳定性。

H7:在知性特质对在岗稳定性的作用路径上,组织匹配度起调节作用。

领导风格的调节作用。在领导理论中,有各种各样的领导者风格假说,如放任型领导、交易型领导、参与型领导、变革型领导、辱虐型领导、魅力型领导、工具型领导等[37]。针对这些领导风格,研究者们聚焦于探究它们对下属员工工作方式与绩效以及整个企业组织绩效的影响[38]。研究结果显示,领导风格确实对下属员工的行为产生重要影响。例如,交易型领导有利于引导员工的角色外行为[39];变革型领导有利于通过心理授权而强化员工的组织公民行为[40];辱虐型领导可能有利于督促员工完成工作任务,但却难以激励员工主动地产生组织公民行为[41]。在中国的“关系社会”情境中,领导风格对组织公民行为的影响更为显著。员工的“知恩图报”心理会让变革型或魅力型的领导者们在施惠下属员工后得到回馈,而这种回馈主要会通过激发组织公民行为来对工作绩效提升产生积极效果[42]。受员工欢迎的领导者风格,能够在员工的组织公民行为发生机制中起激发与调节作用。

H8:在知性特质对组织公民行为的作用路径上,领导风格起调节作用。

3 研究设计

3.1 题项设计

为了保证测量工具的效度和信度,本研究尽量选用前人使用过并证明有效的题项,整理并修改完善而成。在问卷设计时,除身份题项及企业相关控制题项以外,其他大多数题项均采用李克特五点法度量。问卷回答者按1~5级进行打分,“1”表示“非常不同意”,“5”表示“非常同意”。

员工知识的测量,借鉴Batey et al.(2010)[42]和Feldhusen(2011)[43]的量表,筛选出9个题项,包括“我经常阅读工作有关的专业期刊和书籍”和“我经常与同事进行专业的交流与切磋”等。

员工性格的测量,参考Furnham和Bachtiar(2008)[44]及 Chiang(2017)[45]的量表,筛选出10个题项,包括“我很少感觉孤独和忧郁”“我尽量对他人做到体贴周到”等。

工作绩效的测量题项,改编自Tsui et al.(1997)[16]开发的量表。有8个题项,包括“我的工作质量比大多数同事要高”和“我完成的工作任务数量比大多数同事要多”等。

在岗稳定性、组织公民行为和领导风格的测量题项,也来自Tsui et al.(1997)[16]的研究,分别包含2、3、3个题项。其中,在岗稳定性的题项为“我未来12个月内可能离开此工作单位”和“如有薪酬更高的新工作,我可能会离开此工作单位”;组织公民行为的测量题项为“我会提出改进工作流程的建议”“我会主动承担本岗位工作职责以外的任务和责任”和“我发现工作中存在的问题时会报告上司”;而领导风格的测量题项包括“我的领导能体谅下属,照顾下属情绪”“我们单位经营者都很努力听取员工的建议”和“我认为领导并没有和我朝着共同的团队目标而努力”。

岗位满意度的测量题项,筛选自Snipes et al。(2015)[46]和刘洋等(2018)[47],包括“我对工作单位非常满意”“我对单位制定的晋升制度非常满意”和“我对单位给我的工作报酬非常满意”等3个题项。

组织文化的测量题项,来自Pool(2000)[48]的研究,包括“在我的团队中大家彼此信任”“我的单位拥有同甘共苦的团队精神”“我的单位社会责任感很强”等3个题项。

组织匹配度的测量题项,来自Wayne(2010)[49]和马贵梅等(2015)[50],包含“我所学的专业与现有工作完全相关”和“我现有的工作与我所期待的工作完全吻合”等2个题项。

3.2 数据收集

本研究以企业员工为调查对象,通过问卷星网络平台发放调查问卷。电子问卷通过微信群、朋友圈和QQ群等方式推荐、共享和扩散,因此,抽样方式等同于滚雪球抽样。在2018年10月25—29日,发放并回收问卷468份;经过身份题项和测谎题的有效性识别,发现无效问卷153份;再经研究助理人工筛查,剔除无效问卷15份。最终,得到有效问卷300份,问卷有效回收率为64.10%。

规模为300的样本能够满足本研究的需求:其一,在统计抽样中,样本量的确定依据为大数中心定律,根据该定律并结合本研究的结构与变量设计,180多个样本就能满足参数估计的基本要求;其二,Fritz和Mackinnon曾进行过结构方程模型中样本量确定的研究,经他们统计,带中介效应检验的结构方程模型研究成果中,50%以上的样本量都小于200[51],对照他们给出的样本规模推荐表,也发现300个样本的规模已经远远超过了路径系数估计的需求;其三,Maccallum等发现,当模型估计的显著性水平超过95%(p<0.05)之后,显著性水平随着样本规模扩大而提升的边际效应会迅速下降[52]。在本研究中,大多数参数估计值的显著性水平都达到了99%(p<0.01),此时再扩大样本规模所带来的效应不会非常显著。因此,本研究的样本量符合了模型估计的要求,是有效且适宜的。

被调查者中,年龄处于28岁以下的占比36.0%,29~48岁者占比60.7%,49岁及以上者占比3.3%。被调查者工龄1年以内占3.7%,1~3年占25.3%,4~5年占24.3%,6~10年占31.0%,10年以上占15.7%。来自于高新技术企业的样本占比57.7%,非高新技术企业的被调查者占比42.3%。大部分被调查者来自私营企业(占比57.0%),其次是国有企业(32.0%)和三资企业(10.0%)。来自大型企业的被调查者占比稍大(39.0%),中型企业(33.7%)和小型企业(27.3%)次之。根据被调查者的网络IP地址显示,被调查者生活或工作地域覆盖了我国25个省市。总体而言,样本具有一定的代表性。

运用SPSS 25工具对数据进行整理和描述性统计分析,结果如表1所示。变量间相关关系都具有较高的显著性水平,但相关系数又不是太大且小于变量平均提取方差(AVE)的平方根,意味着变量间有着非常好的区分效度;变量间相关系数均为正数,这预示着本研究所做的正向作用假设都有着成立的基础。

表1 均值、标准差与相关系数

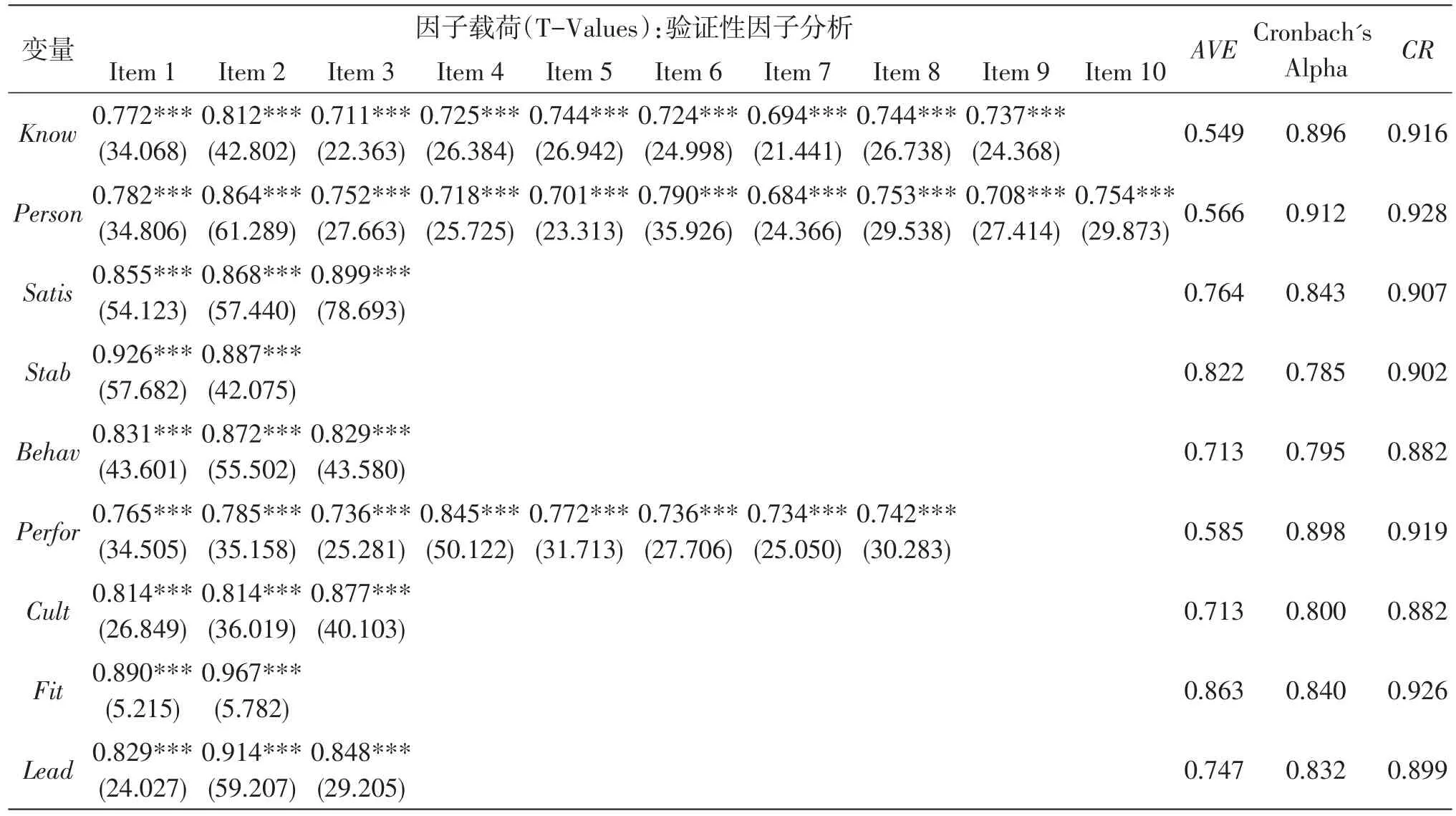

3.3 信效度与同源方法偏差

信效度检验的结果如表2所示。问卷整体的Cronbach’s Alpha系数为0.905,绝大多数变量的Cronbach’s Alpha系数都大于0.8,说明各变量均具有很好的信度。各变量的组合信度(CR)均大于0.6,表明量表具有良好的内部一致性。探索性因子分析计算得到KMO值为0.879,大于0.7,表明变量间有共同因素的存在;巴特利特球形度检验的p值为0.000,小于0.05。因此,数据适合进行因子分析。探索性因子分析提取到9个特征值大于1的主成分,题项与变量间的对应关系与验证性因子分析一致,表明变量构念具有良好的效度。验证性因子分析中,所有题项的因子载荷都超过0.7(仅有知识的第7个题项的因子载荷为0.694);并且,全部因子载荷系数都通过了T值和P值检验,说明量表具有良好的聚敛效度。

表2 信效度检验结果

为了减少人为的共变性,采用过程控制和统计分析技术。在问卷发放时,保证被调查者参与问卷调查的自愿性,以及数据获取的匿名性。所发放问卷的题项均打乱了顺序,减少了被调查者自我归因反应对数据真实性的影响。收集整理数据后,使用Harman的单因素检验评估同源方法偏差大小。通过探索性因子分析提取到9个特征值大于1的主成分,特征值最大的主成分所提取方差占9个主成分所提取总方差的33.5%,低于推荐值40%。同源方法偏差在可控范围之内,不会对研究结果产生重大偏差性影响。

3.4 研究方法

本研究采用结构方程模型测量员工的知性特质、工作岗位、工作环境与工作绩效之间的作用路径,采用Bootstrap程序检验工作岗位在路径中的中介效应。调节效应采用在结构方程模型中引入交互项的形式进行参数拟合。

4 研究结果

借助AMOS软件,采用极大似然估计方法拟合模型,模型拟合的路径系数如图2所示。除了拟合优度指标GFI略低于标准值以外,其他指标均通过了模型适配性检验,表明模型拟合度较好。

图2 结构方程模型路径图

研究结果表明:

①员工个体的知识与性格对工作绩效的直接作用系数分别为 0.058(p>0.01)和 0.069(p>0.01),因此,假设H1和H2不能通过检验。

②知识与性格对岗位满意度的作用关系显著,系数分别为0.267(p<0.01)和0.237(p<0.01),且岗位满意度对员工工作绩效的作用关系也显著(β=0.250,p<0.01)。因此,初步可以认为,岗位满意度的中介路径有可能成立,中介效应(假设H3)的准确判断需要通过Bootstrap程序进行更深入的检验。

③知识对在岗稳定性的作用(β=0.049,p>0.01)和性格对在岗稳定性的作用(β=0.089,p>0.01)均不显著,但在岗稳定性确实对员工工作绩效起显著的积极影响(β=0.228,p<0.01)。可以初步认为,在岗稳定性的中介效应不显著,即假设H4不能通过检验。

④知识与性格对组织公民行为的作用关系显著(分别为β=0.270,p<0.01 和β=0.259,p<0.01),且组织公民行为对员工工作绩效的作用关系显著(β=0.295,p<0.01)。即,组织公民行为的中介效应(假设H5)有可能通过检验。

⑤组织文化在知识对岗位满意度作用路径上的调节效应(β=0.195,p<0.01)和在性格对岗位满意度作用路径上的调节效应(β=0.237,p<0.01)均显著,假设H6通过检验。

⑥组织匹配度在知识、性格对在岗稳定性作用路径上的调节效应(β=-0.094和-0.158,p>0.01)均不显著,假设H7不能通过检验。

⑦领导风格在知识对组织公民行为作用路径上的调节效应(β=0.213,p<0.01)和在性格对组织公民行为作用路径上的调节效应(β=0.200,p<0.01)均显著,假设H8通过检验。

⑧由于知识与性格对工作绩效的直接效应显著,而岗位满意度和组织公民行为在知性特质影响工作绩效的路径上起显著的中介作用,因此,可以认定为员工知性特质与工作绩效之间的作用机制遵循完全中介效应。

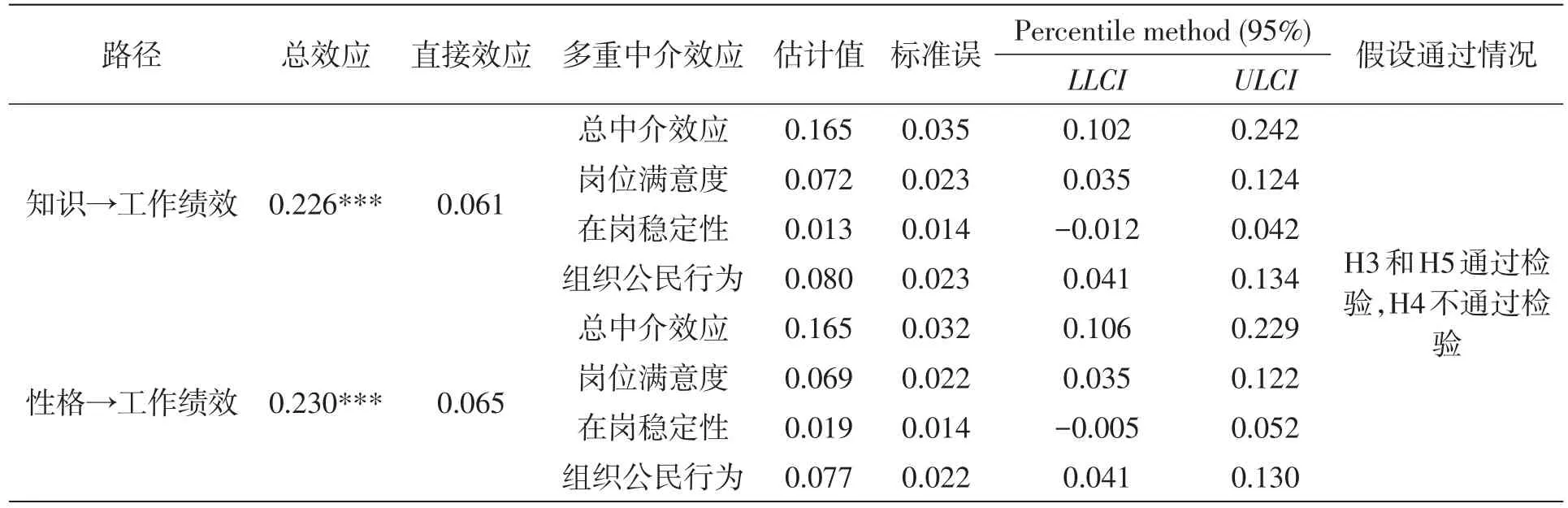

为了深度检验工作岗位的中介效应,在SPSS工具中启用Process中介效应检验程序Boot⁃strap。在样本数N=200的情况下,进行5 000次重复抽样,采用Percentile Method方法进行中介效应检验,结果如表3所示。岗位满意度和组织公民行为的置信区间均不包含0,说明中介效应显著,假设H3和H5确认通过检验;在岗稳定性的置信区间包含0,中介效应不显著,假设H4确认无法通过检验。

表3 中介效应的Bootstrap抽样统计推断

5 结论与启示

5.1 主要研究结论

①知识型员工的知性特质对工作绩效不会有直接作用,但是可以通过工作岗位这一变量的中介来施加间接性影响,即知性特质有利于提升员工对工作岗位的满意度以及在工作时的组织公民行为,而岗位满意度和组织公民行为又会显著提高员工的工作绩效。这其实和人职匹配理论非常一致,该理论也认为员工个体的属性只有在与工作岗位匹配之后,才会对工作绩效产生影响。从表3中还可发现,员工的知识与性格,经过工作岗位的中介作用后,对工作绩效的影响基本等同(总效应分别为0.226和0.230),这和知性管理理论中将知识与性格作为同等重要因素纳入组织绩效前因的观点也保持一致。因此,从员工个体层面,我们也可考虑提出知性特质或知性管理理论,同时加强员工知识与性格的管理,也加强二者的协同治理。

②虽然工作岗位对工作绩效的影响都被验证为显著,但员工的知性特质对在岗稳定性的作用却不显著,在岗稳定性的中介效应也被确认为不显著。这一结论,其实在做研究假设时就已有端倪。在岗稳定性虽然部分原因可确认为员工的知性特质,但更大的直接原因应该是岗位满意度。知性特质应该会通过岗位满意度对在岗稳定性产生显著的间接影响,即在这一条路径上,可能逻辑链还是设计得不够缜密。但是,这也能为我们提供重要启示:员工的流失,对于组织绩效实现而言非常重要,因此,要加强在岗员工的人本管理;员工的流失,很多时候并不是员工自身因素直接引起的,而可能是企业组织未能提供好的工作环境或合适的工作岗位引起的,因此,企业组织要更多地从自身视角考虑和缓解员工流失问题。

③工作环境确实在知性特质影响工作岗位认知与行为时产生调节作用,组织文化和领导风格的调节效应显著,但是员工—组织匹配度的调节效应不显著。这也比较容易得到解释:组织文化和领导风格都是员工面对的工作软环境中最为重要的因素,而员工—组织匹配度甚至都不能算是纯粹的环境因素,它实际上是一种对状态的观测。环境因素在工作岗位认知与行为乃至绩效实现过程中起调节作用,这符合管理学的理论与实践规律。一定程度上,员工—组织匹配度,甚至都是由工作环境来调节的。不过,组织匹配度调节效应的不显著,也启发管理实践者们:或许,组织环境的“好”与“坏”,存在着某种普遍性的客观标准,它与员工本身的偏好性认知关系不大。因此,打造真正的“好”环境,比一味地“讨好”员工、为员工提供匹配其需求的“恰当”环境要更有效果。

④从图2中可以看出,除了不显著的路径系数以外,显著的路径系数大多都集中在[0.19,0.29]区间内,即各变量之间的作用强度比较均匀、一致,意味着在由知性特质驱动工作绩效实现的系统内,已经形成了较为稳定的作用机制——经过持续正向传导和逆向修正的系统,才会具有这种特征规律。这也预示着,我们测量的结果、结论以及由此建构的理论,将会有着稳健性。

⑤综上,我们检验证实了以工作环境为调节、以工作岗位为中介的员工知性特质对工作绩效施加影响的路径。这一路径,可以为人职匹配理论补充证据,但同时也拓展了人职匹配理论——通过本研究,我们可以推导出人职匹配的两种匹配机制,即知识匹配和性格匹配。只有同时匹配了员工的知识与性格,才能保证员工真正满意他的工作岗位和工作环境,才能产生高的工作绩效。而加强员工知识与性格的识别、认知、匹配与治理,这显然又对建构员工层面的知性管理理论提出了需求,可以纳入知性管理理论的体系框架。

5.2 理论贡献

本研究的理论贡献主要体现在两个方面:其一,它强调了影响知识型员工工作绩效最为关键的内因是员工知性特质,将知性管理理论引入到员工层面,拓展了知性管理理论的诠释范围,也是对知性管理理论的丰富和完善;其二,它建立起了更为系统和具体的人职匹配机制框架,既验证了工作岗位和工作环境在人职匹配中的重要作用,也为人职匹配策略下的知识型员工工作绩效实现路径提供了证据,这为人职匹配理论的发展做出了贡献。

5.3 管理启示

提高员工的工作绩效是一项系统工程,需要组织在宏观环境和微观个体上都加以兼顾,需要遵循科学的绩效实现机制与路径。根据本研究的结论,可以得到以下三点重要管理启示。

①培育员工的技术知识与职业性格非常重要,组织应加强二者的兼容管理和协同治理。知识型员工应该是知识与性格的统一体,他们既具有丰富的职业技能和先进的专业技术,而且也具有尽责性、开放性、外倾性、宜人性等积极的个体人格。在为组织工作的过程中,通过组织文化的引导,知识型员工的知识与性格会逐渐相互转化、融合和共演,从而产生对组织目标高度认同的知性员工,成为企业组织发展的中坚力量。企业组织可以通过知识管理加强开发员工的技术知识,也可以通过组织文化和组织性格管理塑造员工的职业性格。企业层面的知性管理将最终落实为员工知性管理,为知识型员工的工作绩效实现与提升提供原动力。

②岗位满意度和组织公民行为,是员工发挥潜能并创造绩效过程中的重要桥梁,企业组织要尤其重视这两种因素的优化管理。员工对岗位的满意,是他们尽职服务于岗位工作和取得工作绩效的前提;员工的组织公民行为,是对员工提出了更加潜意识认同组织和积极发展组织的高要求。企业组织在招人、用人、留人的过程中,要根据知识型员工的知性特质,安排最为契合他们的工作岗位,从而最大限度地提升员工的岗位满意度和职业认同感,激发他们的组织公民行为。员工内具的知识与能力只有通过岗位工作与公民行为才能转化为工作绩效,这是本研究给企业管理者的最大触动与启示。

③作为企业组织的软环境,组织文化和领导风格也很重要,企业组织需要从宏观上营造良好的工作文化,也需要根据其经营性质做好领导者风格的定位。组织文化和领导风格,分别从宏观和微观上构成了企业员工工作过程中所接触到的环境因素。良好的组织文化与工作氛围,能够强化员工的职业认同感与工作满意度;与员工性格和目标追求相一致的领导风格,能够让员工感到被尊重和舒适,从而更加专注于工作目标的实现而非忙于适应和对付领导。企业组织需要考虑到知识型员工的知性特质来建构有助于他们工作与发展的组织文化,如包容性文化、开放性文化、共享性文化等;也要为知识型员工提供具有关怀理念、专业技能、长远发展眼光甚至儒雅的领导,这样才能在知识型员工的群体中产生威望,领导团队或组织工作,达成领导者效能。

5.4 不足与展望

当然,本文可能还存在着一些局限性:①问卷调查侧重于询问员工态度,在员工工作绩效方面可能存在自我认知偏差,同源方差偏差问题应该仍会存在;②知识型员工与非知识型员工是否会有区别,本研究未加严密论证;③本研究所验证的路径,在理论上是怎样的作用机制,需要补充个案的证据。因此,作者未来将重点考虑从补充案例研究和增强理论分析等方面加以完善,为理论完善提供更多证据支持。