从人力资本进步角度看养老保险体系困局

2021-04-14张熠

■文/张熠

作者单位:上海财经大学

我国养老保险体系带有现收现付的成分。现收现付制的可持续运行主要取决于两个因素,即人口数量的不断增长和人口素质的持续提升。下一代人口增长速度越快,人力资本和收入能力提升越大,赡养上一代人的能力则越强。近年,随着我国养老保险基金面临的收支平衡压力不断增大,人口老龄化问题受到政府、学界和公众的普遍关注,成为研究的热点。然而,人力资本进步这一影响我国养老保险体系的基本因素却令人吃惊地被忽略了。笔者认为,高速的人力资本进步恰恰是解开中国养老保障体系谜团的一把钥匙。

那些不符合“奥卡姆剃刀原理”的结论

与多数经合组织国家相比,我国法定养老保险缴费率偏高,老年人平均养老金与社会平均工资之比不足50%,相对较低。然而,从2014 年开始,我国养老保险基金征缴收入却已经小于基金支出。根据2019 年《全国社会保险基金收入决算》,政府对各类社会保险基金的补贴已经达到19469 亿元,即约1/4 的基金收入来自于政府补贴。而2015 年各类补贴则仅为9742 亿元,这意味着在短短4 年中财政补贴即翻了1倍。

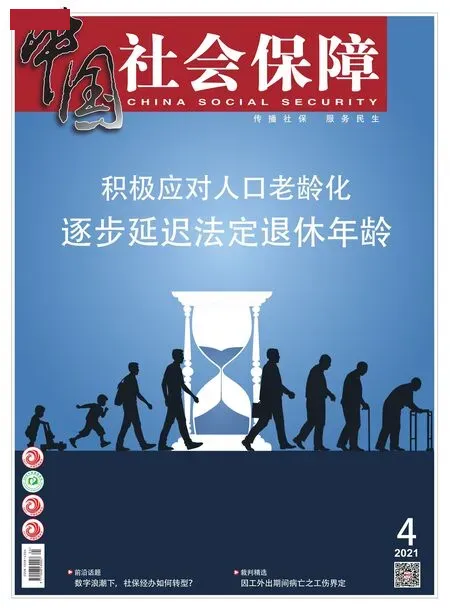

我国养老保险体系面临的严重基金平衡压力常常被归因于不断加速的人口老龄化过程,甚至制度本身设计和执行中的缺陷,如法定退休年龄过低,无法有效控制逃费和避费,待遇水平与缴费年限、退休年龄等缺乏紧密关联,过高的养老金待遇及其增长率以及退休资格审核不够严格,等等。

然而值得关注的是,我国尽管面临人口老龄化的挑战,但目前城镇人口年龄结构仍相对较年轻。2015 年我国城镇60 岁以上人口与20-59 岁人口之比为20.8%,远远低于经合组织国家平均水平(41.1%)。因此,人口老龄化固然是未来我国社会保障体系面临的挑战,但与当前面临的基金平衡压力几乎无关。

任何养老保险体系在制度设计和体系运行中都存在不足之处,但将每个问题都归结为各种各样的制度设计运行缺陷并不符合科学研究中“奥卡姆剃刀原则”。笔者认为,从高速人力资本进步角度分析,上述我国养老保险体系的种种典型特征就可以迎刃而解。

人力资本空前高速进步

在改革开放的40 年里,我国经历了人类历史上极为罕见的高速人力资本进步过程。2015 年我国城镇人均人力资本为1985 年的4.7 倍,年增长率达5.3%。我国2018 年海外留学人数达到66.21 万人,是2010 年的2.3 倍。这意味着越来越多的年轻学子可以享受全球教育资源。

高速人力资本进步背后是巨大的代际人力资本差距。我国2015 年25-34岁城市人口中受到高等教育的比例接近30%,但由于一些历史原因,我国老年世代普遍受教育程度偏低,在55-65 岁人口中受高等教育的比例仅为3%左右,上述两个比例之比为9.6 倍,经合组织国家平均值则仅为1.6 倍。这种代际人力资本差距还造成了“年龄-收入分布”上的一个奇观,即我国收入最高的群体是30-35 岁的年轻人,而世界上绝大多数国家这个收入峰值都在50 岁左右。

然而,持续的高速人力资本进步固然是未来我国成功步入发达国家行列最重要的推动力之一,但“滚滚后浪”也将对社会保障体系带来巨大的冲击。

人力资本进步冲击脆弱群体

试想一下,如果劳动力市场上有两代人,受教育程度高、充满朝气的年轻人和受教育程度偏低、年龄偏大的中老年人,企业会雇佣哪一类人呢?

在社会化大生产中,人力资本也像物质资本一样,存在更新换代的过程。巨大的代际人力资本差距使得我国人力资本更新换代速度大幅提高,年轻劳动力迅速走向重要岗位,而企业对大龄员工需求则相对萎缩。这会导致3 个问题:其一,政府不能将退休年龄设定得太高,否则会有许多老年人因无法找到工作而面临贫困问题,因而在延迟退休年龄上也会遇到较大的阻力;其二,老年劳动力过早退休,即便人口没有严重老龄化,也造成制度内赡养率很高,对社会保障基金平衡产生压力;其三,由于面临淘汰的压力,职业生涯过短,劳动者也需要更多的储蓄来应对未来更长的低收入时间。

这些现象在现实中都能找到印证。首先,尽管从上世纪90 年代以来,学者们纷纷建议我国延迟法定退休年龄,但始终未能付诸实施,一个主要的担忧便是企业对老年人的需求以及老年人就业能力问题。考虑到许多企业招聘都截止在35 岁,这种担忧不无道理。其次,即便我国法定退休年龄已经远远低于国际平均水平,但实际退休年龄更早,长期存在着严重的提前退休、内部退休等现象。事实上,我国目前养老保险制度内赡养率已逼近40%,即2.5 个在职者养活一个退休者。如果我国实际退休年龄可以从目前的55 岁左右增加到国际平均的62 岁,则制度内赡养率就将回到20%左右,也就是和人口赡养率匹配的水平,并且社会保障基金将出现大幅度盈余。最后,我国居民储蓄率偏高,而且有研究表明,在劳动力市场上相对脆弱的群体,如女性,低教育、低技能者,退休年龄更早,储蓄率也更高。

养老金改革,最艰难时刻或将过去

习总书记在中共中央政治局第二十八次集体学习时强调“要加大再分配力度,强化互助共济功能”,还强调“把增进民生福祉、促进社会公平作为发展社会保障事业的根本出发点和落脚点,使改革发展成果更多更公平惠及全体人民”。国家养老保险制度一个重要的再分配和互助共济功能是代际的再分配和风险分散。高速人力资本进步意味着养老保险制度代际再分配功能应当得到加强,而非削弱,这样才能使老年人分享国家改革发展成果。

世界银行在上世纪90 年代极力倡导从现收现付制转向个人账户积累制。这种主张也影响到了我国养老保险改革。然而这一建议并没有考虑到中国这种高速人力资本进步经济体的特殊国情。举例而言,当前世代每人有3 个苹果,下一个世代每人会有9 个苹果,那么我们应该让当前世代积累多少用于他们退休后的开支呢?实际上完全没有必要积累。在高速人力资本进步中,当前世代退休后从未来世代的9 个苹果中拿出3 个就足以保证他们的生活,这就是现收现付。转向积累制让当前本已相对贫穷的一代人拿出1 个苹果存入了积累账户。如果这个苹果能够得到很好的管理也就罢了,但如果国家金融市场不够发达,基金无法保值增值,结果在仓库里烂成了半个苹果,无疑将付出巨大的福利代价。因此,如果高速人力资本进步可以持续下去,具有代际再分配功能的现收现付制仍然是我国养老保险制度最优选择。在这个前提下花更大力气来优化各项社会保障参数仍然是最主要的改革途径,如实施全民参保、扩大费基、全国统筹、降低缴费率、增加缴费年限要求等等。

在高速人力资本进步环境下,适时推出“积极老龄化”相关政策以提高老年劳动参与率则显得尤其重要,这是将制度内赡养率拉回到人口赡养率水平的根本途径。举例而言,韩国代际人力资本差距虽然显著低于我国,但也远远高于经合组织国家。然而,根据统计,韩国老年人达到法定退休年龄后还将平均工作10 年的时间。这其中韩国老年劳动参与支持政策发挥了重要的功能,包括增强养老金与退休年龄之间的挂钩程度,对大龄劳动力进行教育和职业培训,对雇主雇佣大龄劳动力提供奖励、工资补贴和适老工作环境改善贷款,开展老年职业介绍等。我国在“积极应对人口老龄化”国家战略中,提出要“开发老龄人力资源”“发展银发经济”,这些措施都有望将一部分老年人从社会保障待遇领取者转变为社会价值创造者,发挥四两拨千斤的作用。

从人口老龄化角度来看,我国未来养老金面临的挑战似乎是空前的,但是从高速人力资本进步角度来看,我国养老保险基金面临的许多问题其实反而是暂时性的。长远来看,我国年轻人的工资高于老年人的现象是不可能持续下去的。对于改革开放以后成长起来的世代,他们在劳动力市场上完全可以更长时间地保持生产力,更高的退休年龄能够更好更充分地发挥他们的社会价值,延迟退休年龄改革带来的不利影响将逐渐消退。从2020 年开始,随着“70 后”群体逐渐逼近最低法定退休年龄,延迟退休改革窗口期即将到来。可以说,尽管人口老龄化还会极大地冲击到养老保险基金平衡,但随着延迟退休等积极老龄化政策发力,一旦我国老年劳动参与率回到一个国际平均水平,养老保险体系最艰难的时刻就将过去。

然而,从高速人力资本进步角度来看,年轻世代人数虽然少,但是收入水平高,退休时点可以更晚,他们从收入中拿出一部分满足上一代人生活待遇开支需要并不是特别大的问题。■