髁突良性肥大的诊断和治疗

2021-04-14王安训

王安训

中山大学附属第一医院口腔颌面外科,广东 广州(510080)

髁突良性肥大(benign condylar hyperplasia)是一类发生于颞下颌关节的自限性、非肿瘤性疾患,主要表现为单侧髁突增长失控,常导致面部进行性偏斜、咬合紊乱、颞下颌关节功能障碍等。在临床上,它是引起偏颌畸形的原因之一,易于误诊,导致治疗的失败。

1 髁突良性肥大的病因及病理学特征

以往认为髁突良性肥大是风湿性关节病的并发症,目前认为其病因包括神经营养障碍、局部循环障碍、外伤特别是幼年时期的髁突损伤、偏侧咀嚼、颞下颌关节炎、内分泌障碍、髁突骨瘤、遗传等因素[1⁃2]。

目前基于组织病理学观察将髁突良性肥大分为“活动性”和“非活动性”两类;“活动性”髁突良性肥大的病例中其纤维软骨的厚度明显高于正常髁突纤维软骨的厚度;而“非活动性”髁突良性肥大的病例中可见有散在的“鬼影”样软骨细胞而无软骨陷窝的软骨岛形成。López 等[3]评估了27 例髁突良性肥大手术样本的病理改变,结果显示:受累的髁突软组织层增厚,尤其是增殖层,66.6%的病例钙化区出现软骨岛,而且软骨岛更多见于22岁以下的患者。

髁突良性肥大的具体形成机制仍未阐明,可能与调控软骨细胞生长发育的信号通路相关,如转化生长因子β(transforming growth factor⁃β,TGF⁃β)超家族及其相关通路、Notch 信号通路和Hedge⁃hog 信号通路等[4⁃5]。Cao 等[6]研究发现髁突良性肥大患者的软骨细胞高表达胰岛素样生长因子1(in⁃sulin⁃like growth factor 1,IGF1)、胰岛素样生长因子1 受体(insulin⁃like growth factor 1 receptor,IGF1R)、B 淋巴细胞瘤⁃2(B⁃cell lymphoma⁃2,BCL2)和低表达miR⁃15b;过表达miR⁃15b 可抑制IGF1、IGF1R 和BCL2 的表达,同时抑制软骨细胞的增殖和加速软骨细胞的凋亡;抑制miR⁃15b(靶向IGF1、IGF1R 和BCL2)可导致软骨细胞增殖能力上升和凋亡能力下降从而促进髁突良性肥大的发生。

2 髁突良性肥大的临床表现

2.1 临床症状

髁突良性肥大的临床特点为髁突的缓慢进行性生长,导致颌面部不对称,该疾病存在一定的自限性[7]。除了偏颌畸形外,髁突良性肥大的临床表现还有颏部偏向健侧,部分患者可伴有下颌前伸。青少年患者发病初期可仅表现为平面的偏斜,随着年龄的增长还可出现颌面部进行性偏斜。多数成年患者可出现咬合关系紊乱、后牙反或者开、前牙中线不齐等,部分患者可伴有颞下颌关节紊乱症状,如张口疼痛、张口受限等等。

2.2 流行病学特点

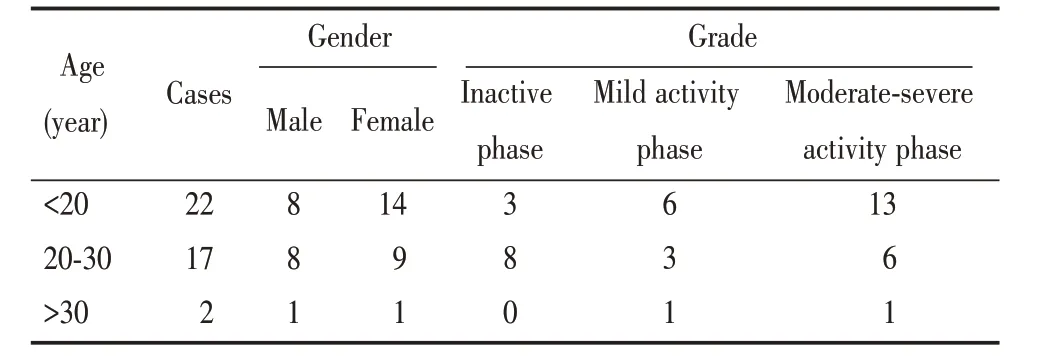

据报道,髁突良性肥大的发生率在0.25‰~2‰,在16 岁以下儿童的颞下颌关节疾患中排名第四,好发年龄在11~30 岁之间,男女发病比率约为1∶1,通常表现为单侧的病变,罕见有双侧[8]。笔者课题组收集了2009 年10 月至2019 年9 月在中山大学附属第一医院就诊的髁突良性肥大患者41例,男性17 例,女性24 例,年龄9~51 岁,平均(20.66 ± 7.25)岁,左侧或右侧髁突分别为15 例和26 例。Nolte 等[9]也发现髁突良性肥大患者的平均年龄为20.3 岁(9.0~54.5 岁)。

2.3 影像学特征

全景片的检查对髁突良性肥大的初步诊断具有指导意义,一般表现为单侧髁突增长肥大,髁突颈部变细变长(图1),随着病程的进展同侧下颌骨升支和(或)下颌骨体的长度增长。传统的全景片测量方法可粗略比较双侧髁突外形及下颌骨各关键线段长度,在此基础上,胡文煦等[10]提出了一种更为简单有效的下颌骨外形指数测定,该测量方法能够很好地对双侧髁突及下颌骨外形进行评价,从而明确偏颌患者与髁突异常增生的关系,该方法节约时间与成本,对髁突良性肥大的诊断和治疗都具有重要的价值。

Figure 1 Panoramic images of the patient with benign condylar hyperplasia(left side)图1 髁突良性肥大患者全景影像

颌骨、颞颌关节计算机断层扫描(computed to⁃mography,CT)与磁共振(magnetic resonace imaging,MRI)检查可以准确、清晰地观察到髁突良性肥大的严重程度,同时可进行定量分析和三维结构重建,因此结合目前的3D 打印技术可对髁突良性肥大的治疗进行设计和效果预测。

颌骨骨三相+单光子发射计算机断层扫描(sin⁃gle photon emission computed tomography,SPECT)/CT核素检查是一种通过分析骨组织对放射性核素聚集能力的动态测定方法,可精确地评估骨组织的生长发育及代谢状况,使用的核素为99mTc⁃MDP(Tc亚甲基二磷酸),影响其骨聚集的因素有:①骨生成的快慢,骨骼生长中心、成骨性病变区、骨修复区等可因成骨较快而使核素聚集;②血供状态,核素聚集随血流量的增加而增加,但不呈线性关系;因此临床上骨髓炎、骨折、肿瘤等都可影响局部核素浓聚[11]。目前核素检查已广泛应用于多种颌骨相关性疾病的诊断、鉴别诊断和治疗,如颞下颌关节紊乱病、颌骨畸形以及髁突良性肥大[11⁃12]。核素检查在髁突良性肥大的诊断和治疗中具有重要作用,已成为髁突良性肥大诊断的标准,一般表现为受累的髁突放射性核素密度不同程度的升高,其升高的程度可判断髁突异常增生处于活动期或非活动期[11]。

笔者课题组收集了41 例行核素检查的髁突良性肥大患者(表1),结果显示:与20~30 岁组患者比较,20 岁以下组患者女性明显多于男性(P <0.05),处于活动期的患者明显多于处于非活动期的患者(P < 0.05);非活动期髁突良性肥大患者的影像仅表现为双侧髁突不对称/患侧肥大;轻度活动期髁突良性肥大患者的影像表现则可见血池相和延迟相双侧髁突放射性核素聚集并存在差异,SPECT/CT 图像显示患侧髁突肥厚,其内放射性摄取增高;与轻度活动期髁突良性肥大患者的影像相比较,除了更为显著的放射性浓集差异外,中高度活动期髁突良性肥大患者还可见灌注相双侧颞下颌关节血流灌注存在差异,血流灌注曲线不一致(表2,图2)。

表1 髁突良性肥大患者的临床特征和核素检查结果Table 1 Clinical characteristics and radionuclide scanning results of patients with benign condylar hyperplasia

3 髁突良性肥大的诊断和鉴别诊断

髁突良性肥大的诊断相对比较容易,但易于误诊,尤其是与其它原因引起的偏颌畸形的鉴别诊断,如发育、外伤、慢性炎症、肿瘤等形成的偏颌畸形。目前认为髁突良性肥大的诊断标准:①临床症状为面部进行性偏斜、错颌畸形、咬合紊乱可伴有颞下颌关节功能紊乱症状;②全景片、CT 或MRI 显示单侧或双侧的髁突肥大;③核素扫描显示肥大髁突位置99mTc 放射性核素浓聚,骨代谢异常活跃。

表2 髁突良性肥大患者核素检查的影像学表现Table 2 Radionuclide scanning imaging performance of patients with benign condylar hyperplasia

Figure 2 CT and radionuclide scanning images of the patient with benign condylar hyperplasia (left side)图2 髁突良性肥大患者CT 及核素扫描影像(左侧)

根据髁突良性肥大的诊断标准,临床上多数患者就诊的主诉为偏颌畸形或颞下颌关节紊乱症状,故髁突良性肥大应考虑与以下疾病作鉴别:①单侧髁突发育不全,该病大部分患者有幼时颏部外伤史,颏部偏向患侧,部分患者可有下颌后缩;②单侧颌骨肥大畸形,通过影像学检查明确;③半侧颜面发育不良,如第一二腮弓综合征;④单侧颞下颌关节强直;⑤单侧髁突肿瘤,主要为髁突骨软骨瘤,通过影像检查及术后病理鉴别;⑥外伤或肿瘤手术切除后引起的偏颌畸形,有明确的外伤或手术史;⑦颞颌关节紊乱综合征。在临床接诊时,注意询问病史,结合临床检查及影像学检查,综合分析,可加以鉴别。

髁突良性肥大的临床检查需要包括以下内容:了解颌面部垂直向、前后向和横向不对称的程度;对张口位、休息位、早接触位和正中位的牙齿中线进行评估;检查平面和咬合关系,对牙模型进行分析,分析牙弓形态与对称性、上下牙弓间关系与协调性、咬合关系等;检查颞下颌关节,初步了解颞下颌关节的功能状态。临床检查可以对骨性畸形与牙畸形、偏颌畸形与其它颌骨畸形进行初步的鉴别诊断。

髁突良性肥大的影像学检查包括全景片、颌骨/颞颌关节CT 与MRI 检查、核素检查等。全景片可了解上下颌牙齿、下颌骨的二维结构以及病变的部位。颌骨/颞颌关节CT 与MRI 检查能较准确、清晰地观察颌面部不对称畸形的部位与程度,重建颅颌面三维结构,并进行定量分析与诊断。全景片和CT 检查对髁突良性肥大的二维和三维形态观察、治疗设计和效果预测具有重要的指导价值。

核素检查可以轻易地发现颌骨代谢异常的部位,因此可对各种颌骨疾病进行诊断和鉴别诊断,如髁突软骨骨瘤、滑膜软骨瘤等,这是对常规全景片/CT/MRI 检查不足的重要弥补[12]。课题组对4 例严重颞下颌关节紊乱病的患者核素检查发现患者双侧下颌骨血流灌注曲线稍不一致;双侧下颌骨髁突放射性分布基本一致或稍不一致。胡敏等[12]也认为核素检查可作为颞下颌关节紊乱病的早期器质性病变的检测手段。课题组对5 例颌骨前突或后缩畸形以及6 例偏颌畸形的核素检查也发现,核素检查可以明确病变的部位和严重程度。由此可见核素检查可以明确病变的部位、病变是否处于活动期等,因此对颌骨畸形的鉴别诊断具有重要的指导意义。

4 髁突良性肥大的治疗

髁突良性肥大的治疗手段包括:髁突切除术(高位髁突切除术和比例髁突切除术)、正颌手术(下颌骨矢状劈开和上颌骨Le FortⅠ型截骨等)以及辅助正畸治疗。

随着核素骨扫描检查的广泛应用,髁突良性肥大的代谢活性容易获得判断,这对制定治疗计划、判断进行髁突切除术时机有重要意义。高益鸣等[13]利用核素扫描研究生长发育期下颌骨的生长特征,结果显示:生长发育期下颌骨髁突、升支、体部的生长活性随年龄的增长逐渐递减,其变化以髁突最为显著,下颌骨发育的稳定期在20 岁左右,晚于全身的生长发育,因此高益鸣等建议在生长活性不明的情况下下颌骨畸形的正颌手术最好在20 岁左右。传统治疗理念认为髁突良性肥大的治疗需等待髁突生长的自然停止(18~20 岁)或给予高位髁突切除术后才可行正颌手术,这明显非常耗时,因此Maniskas 等[14]认为应该同时进行高位髁突切除术和正颌治疗。Nolte 等[9]基于核素扫描结果对309 例髁突良性肥大患者开展相应的治疗,对核素检查结果阳性的患者(活动期)80%行外科治疗(其中62%仅采用髁突切除术,33%采用髁突切除术+正颌手术,5%仅采用正颌手术);对核素检查结果阴性的患者42%行外科手术(其中34%仅采用髁突切除术,15%采用髁突切除术+正颌手术,51%仅采用正颌手术)。在所有的患者中31%(96 例)患者仅进行髁突切除术,40%(124 例)患者未进行正颌手术,在仅采用髁突切除术和未进行正颌手术的2 组患者中,以正畸结束的分别为64%和41%,因此作者认为并不是所有(包括活动期)的髁突良性肥大患者都需要正颌手术,建议对活动期患者进行经口入路的髁突切除术,术后给予颌间牵引固定6 个月而无需正畸治疗。

严重的髁突良性肥大,由于代偿性生长,这类患者多出现上颌骨的偏斜,因此需要同期行髁突和双颌手术以矫正髁突病变及面部畸形。传统治疗强调上颌骨的位置必须首先放在适当和对称的位置以确保中线和露齿的美观,再移动下颌骨矫正咬合关系,但陆川等[15]认为在露齿正常的情况下,采用先髁突高位切除+下颌骨矢状劈开截骨术(sagittal split ramus osteotomy of mandible,SSRO)再行上颌骨Le FortⅠ型截骨的手术顺序比先行上颌骨Le FortⅠ型截骨再行髁突高位切除+BSSRO 的手术顺序更准确,该手术方案不仅方便了手术操作,还可减少感染的风险。Kim 等[16]根据不同畸形程度对27 例活动期髁突良性肥大患者采用了不同的治疗方式(5 例行髁突切除术,13 例行髁突切除术+正畸治疗,9 例行髁突切除术+正颌手术+术后正畸治疗),结果显示所有患者均取得良好的手术效果,术后咬合关系稳定,无复发。课题组对5 例非活动期严重髁突良性肥大患者行双侧SSRO+上颌骨Le FortⅠ型截骨+术后正畸治疗,结果显示患者的偏颌畸形和咬合关系得到满意纠正(图3)。

虽然采用高位髁突切除术后很少髁突良性肥大患者复发,但其缺点也非常明显,即形成假关节、颞下颌关节功能障碍和咬合关系紊乱等,因此学者们开始尝试应用比例髁突切除术(proportional condylectomy),即根据对侧髁突的高度进行患者的比例髁突切除术[17]。Niño⁃Sandoval 等[18]系统性回顾了比例髁突切除术或高位髁突切除术治疗活动性髁突良性肥大的疗效观察,通过文献检索共收集了10 篇定性研究(259 例患者)和2 篇meta 分析(52 例患者),结果显示:比例髁突切除术可减少二次手术的风险;同时比例髁突切除术在重建咬合关系、减少术后偏斜等方面均优于高位髁突切除术。课题组对3 例活动期髁突良性肥大患者行比例髁突切除术+术后颌间牵引固定3 个月,患者术后咬合关系恢复正常,中线对齐。

Figure 3 Appearance and occlusion relationship of the patient with benign condylar hyperplasia before and after combined orthognathic and orthodontic treatment图3 髁突良性肥大患者正颌正畸联合治疗前后外貌及咬合关系

近年来随着虚拟技术和3D 打印技术的发展,学者们开始尝试将这些技术应用于比例髁突切除术,虚拟手术计划可以精准确定髁突切除的范围,定制的3D 打印手术导板则可在手术操作中复制虚拟的手术计划[2,19]。Sembronio 等[19]应用该技术对7 例患者进行比例髁切除术,结果显示:所有患者实际切除的髁突范围与虚拟计算的髁突切除范围存在很强的对应关系,随访1 年未见复发。

5 总 结

综上所述,髁突良性肥大好发于10~30 岁,平均年龄20 岁,其临床特点为缓慢进行性面部不对称,由于其治疗方案与其他偏颌畸形存在较大差异,因此髁突良性肥大必须与其它原因的偏颌畸形患者鉴别诊断,临床上全景片、颌骨CT 以及核素扫描即可将髁突良性肥大与其他类型的偏颌畸形鉴别,同时核素扫描也是决定髁突良性肥大治疗方案的基础。

髁突良性肥大与多种因素密切相关,因此在制定治疗计划时,必须针对不同的情况制定不同的治疗方案:①髁突良性肥大可表现为活动期和非活动期,这是确定治疗方案的关键,一般情况下活动期患者常采用髁突切除术/髁突切除术+正颌手术,而非活动期患者可根据畸形的程度采用正颌手术/正颌手术+髁突切除术;②髁突良性肥大存在自限性和潜伏期,因此对于偏颌不明显的患者可先观察,课题组对3 例活动期髁突患者进行观察,发现经过1~3 年的观察后3 例患者的核素扫描均显示髁突的代谢活性从中重度活动性发展成轻度活动性,即骨代谢活性减弱(图4);③年龄越小女性患者比例越高、髁突增生的能力越强,由于涉及髁突的发育和美观,因此对此类患者的治疗应该趋于保守,观察一段时间再处理。

图4 髁突良性肥大患者随访3 年核素扫描影像显示骨代谢活性减弱