Phyllosticta capitalensis粉末菌剂对孔雀石绿染料的吸附动力学分析

2021-04-13肖佳敏林永慧何兴兵陈明蓉

肖佳敏,林永慧,何兴兵,陈明蓉,李 芬

粉末菌剂对孔雀石绿染料的吸附动力学分析

肖佳敏,林永慧,何兴兵*,陈明蓉,李 芬

(吉首大学生物资源与环境科学学院,吉首 416000)

将富含多糖的内源真菌的粉末菌剂作为生物吸附剂,对孔雀石绿染料废水进行吸附处理。分别考察了粉末剂量、孔径大小、染料的初始浓度、pH值、背景离子强度和金属离子等因素对粉末菌剂吸附孔雀石绿染液的影响。通过对实验数据进行吸附动力学和等温吸附模型的拟合,以及对吸附前后的吸附剂进行红外光谱扫描,探究粉末菌剂对孔雀石绿染料的吸附机理。结果表明:粉末菌剂的最大单位吸附量为19.61 mg·g-1。当pH=6时吸附效果更佳,且在一定范围内粉末菌剂的粒径越大,染料浓度越高,吸附效果越好。而较高的离子强度与金属离子对粉末菌剂吸附孔雀石绿溶液则起一定的抑制作用。动力学和等温吸附模型拟合分析表明该实验吸附过程符合准二级动力学吸附模型与Koble-Corrigan等温吸附模型,说明该吸附过程属于多层化学吸附,红外光谱扫描结果表明是粉末菌剂中的多糖羟基和羰基与染料发生反应。

内源真菌;孔雀石绿;吸附动力学;等温吸附模型;红外光谱

随着我国纺织工业的不断发展,印染废水的排放量不断增加。而印染废水水量大、水质复杂、有机物浓度高且可生化性差,对水环境危害严重[1-2]。目前,印染废水的处理方法主要有物理法、化学法以及生物法,然而由于高成本与二次污染的问题,物理与化学工艺并未得到广泛的使用[3-5]。生物材料因其有价格低廉、易获得、适用条件广及来源丰富等优势,近年来已经成为研究的热点[6]。内源真菌细胞壁富含几丁质、甘露聚糖、α-葡聚糖和β-葡聚糖等多糖物质[7],对水体中的污染物具有较强的吸附能力。武娜娜[8]将改性后的壳聚糖应用于重金属污染的污水和土壤处理;陈亮等[9]以及张晓晴[10]使用白腐真菌对染料废水的脱色进行了研究;Gautam等[11]使用生物废弃物制成的新型的半纤维素吸附剂对孔雀石绿进行吸附研究。但将原材料为内源真菌的菌丝体制成的粉末菌剂作为吸附剂进行吸附研究国内外鲜有报道。

孔雀石绿是三苯甲烷类染料,直接接触孔雀石绿会刺激皮肤、损伤眼睛,是一种具有致癌性的有毒物质[12-14]。现虽已被一些国家和美国食品与药物管理局禁止使用[15],但是由于低成本、易得和高效性等特点,孔雀石绿仍然被世界上的某些地区所使用,而据报道孔雀石绿很难从水溶液中清除[16-17]。淡玄玄等[18]以改性亚麻作为吸附剂,研究其对模拟印染废水中孔雀石绿吸附性能,其改性后的材料对孔雀石绿的最大吸附量为5.934 mg·g-1;汪燕南等[19]以改性甘蔗渣作为吸附剂,研究其对模拟印染废水中孔雀石绿吸附性能,其改性后的材料对孔雀石绿的吸附量为140.20 mg·g-1。

通过预实验筛选出吸附效果较好的作为菌源,批量培养后用无菌水冲洗后烘干,研磨成粉后过筛作为吸附剂。通过控制变量法来探究内源真菌粉末菌剂的使用量和粒径大小与染料溶液的pH、初始浓度、金属离子背景和离子强度等因素对吸附孔雀石绿效率的影响。通过对实验数据进行吸附动力学模型及等温吸附模型分析其吸附机理;并通过对吸附前后的粉末菌剂进行红外光谱扫描分析吸附剂吸附前后成分的变化。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 吸附剂 将从杉木叶中分离出来的8种优势菌接种于PDB培养基(马铃薯葡萄糖肉汤培养基)中,置于 28℃、120 r·min-1恒温振荡培养箱中培养3~5 d,将菌丝球取出用灭菌的去离子水充分洗净,然后自然吹干,置于45 ℃烘箱烘干至恒重。从干燥箱取出后剪碎,并用研钵将其研磨成粉。并分别过50 目、80 目以及150 目筛。

1.1.2 染料与试剂 孔雀石绿(C23H25ClN2,CI= 42 000,λmax=619 nm),实验中所用试剂为国产分析纯(国药集团化学试剂有限公司)。染料溶液母液浓度为1 g·L-1,目标浓度的染料由去离子水连续稀释获得。HCl、NaOH、NaCl、CuCl2·2H2O、HgCl2、CdCl2·5/2H2O、PbCl2、CoCl2·6H2O和NH4Cl等化学试剂均为分析纯。

1.1.3 主要仪器设备 UV 2400紫外可见分光光度计(上海舜宇恒平)、HWS-150B恒温恒湿培养箱(绍兴苏珀)、YHG-600-BS红外快速干燥箱(上海博泰)、LDZ5-2台式低速自动平衡离心机(北京京立)、AE224万分之一天平(上海舜宇恒平)、ZQPW-250卧式全温振荡培养箱(天津莱玻特瑞)、IRTracer-100 傅立叶变换红外光谱仪(日本岛津)。

1.2 方法

1.2.1 预实验 分别在10 mL离心管中加入浓度为40 mg·L-1的孔雀石绿溶液8 mL及10 mg的待筛选吸附剂,然后置于卧式全温振荡培养箱中振荡2~3 h,间隔20~30 min取出离心后取上清液2 mL,用紫外分光光度计测得其在波长为619 nm处的吸光值后立即倒回离心管中。

1.2.2 吸附实验 (1)不同pH的影响实验:在10 mL离心管中分别加入8 mL浓度为40 mg·L-1的不同pH的染料溶液及40 mg粒径大小为80目的吸附剂,然后置于卧式全温振荡培养箱中振荡2~3 h,间隔20~30 min取出离心后取上清液2 mL,用紫外分光光度计测得其在波长为619 nm处的吸光值后立即倒回离心管中。由于碱性溶液中,孔雀石绿阳离子(有色形式)与氢氧根结合成非离子化的无色醇碱[20],故染料溶液的初始pH设置为4、5、6、7。(2)不同染料溶液的初始浓度的影响实验中,染料浓度设置为10、20、40、60、80和100 mg·L-1。依次实验取已知最佳条件,其他条件保持不变,下同。(3)离子强度的影响实验中,离子强度设置为0.01、0.1 和1 mol·L-1。(4)金属离子的影响实验中,考察的背景离子分别为Na+、Cu2+、Cd2+、Pb2+、Co2+和Hg2+,同时设置空白对照。(5)不同粉末菌剂粒径大小的影响实验中,粒径设置为50目、80目和150目。(6)不同粉末剂量的影响实验中,粉末剂量设置为10、20、30、40、50和60 mg。

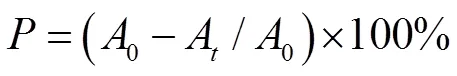

根据以上实验所记录下的实验数据,计算出在不同条件下粉末菌剂对孔雀石绿染料的吸附率。

计算公式为:

其中,A为染料溶液的初始吸光值;A为在不同条件下染料溶液在时刻的吸光值。

1.2.3 吸附动力学分析 用Origin 2018对实验数据进行拟合。

准一阶动力学模型的公式[21]为:

ln(q-q)=lnq-k1×(2)

式中,q为平衡吸附量,mg·g-1;q为t时刻吸附量,mg·g-1;k1为准一阶吸附速率常数,min-1。

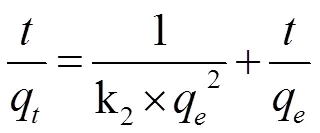

准二阶动力学模型的公式[22]为:

式中,k2为准二阶吸附速率常数,g·(mg∙hr)-1。

内扩散模型的公式[23]为:

式中,Kp为内扩散模型速率常数,mg∙(g∙min)-1; C为常数。

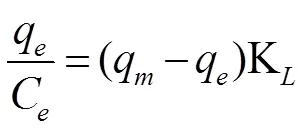

1.2.4 等温吸附模型 Langmuir模型的公式为:

式中,q为平衡时吸附的溶质的量,mg·g-1;C为吸附平衡时的浓度,mg·L-1;为吸附剂的最大吸附量,mg·g-1;K为常数,L·mg-1[24]。

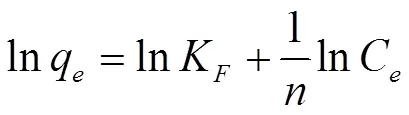

Freundlich模型的公式为:

式中,KF为常数,mg1-n/ (g·Ln)-1;n为常数。

Koble-Corrigan模型的公式为:

式中,A、B、n皆为常数。当n>1时,该模型是有效的[25]。

Temkin模型的公式为:

q=B1lnK+B1lnC(8)

式中,B1为常数;KT为常数,L·mg-1。

Scatchard模型的公式如下:

式中,KL为常数,L·mg-1。

1.2.5 红外光谱扫描 分别取适量的分析纯的KBr与吸附前、吸附后的粉末菌剂以100∶1的比例于玛瑙研钵中,在红外灯下进行混合研磨。磨细的混合物(颗粒直径约2 μm)装在模具中,放在压片机上,加压至29.4 MPa,1 min后取出。将呈透明的薄片样片放于红外光谱仪的样品池中进行测试。扫描波数范围为4 250~250 cm-1。

2 结果与分析

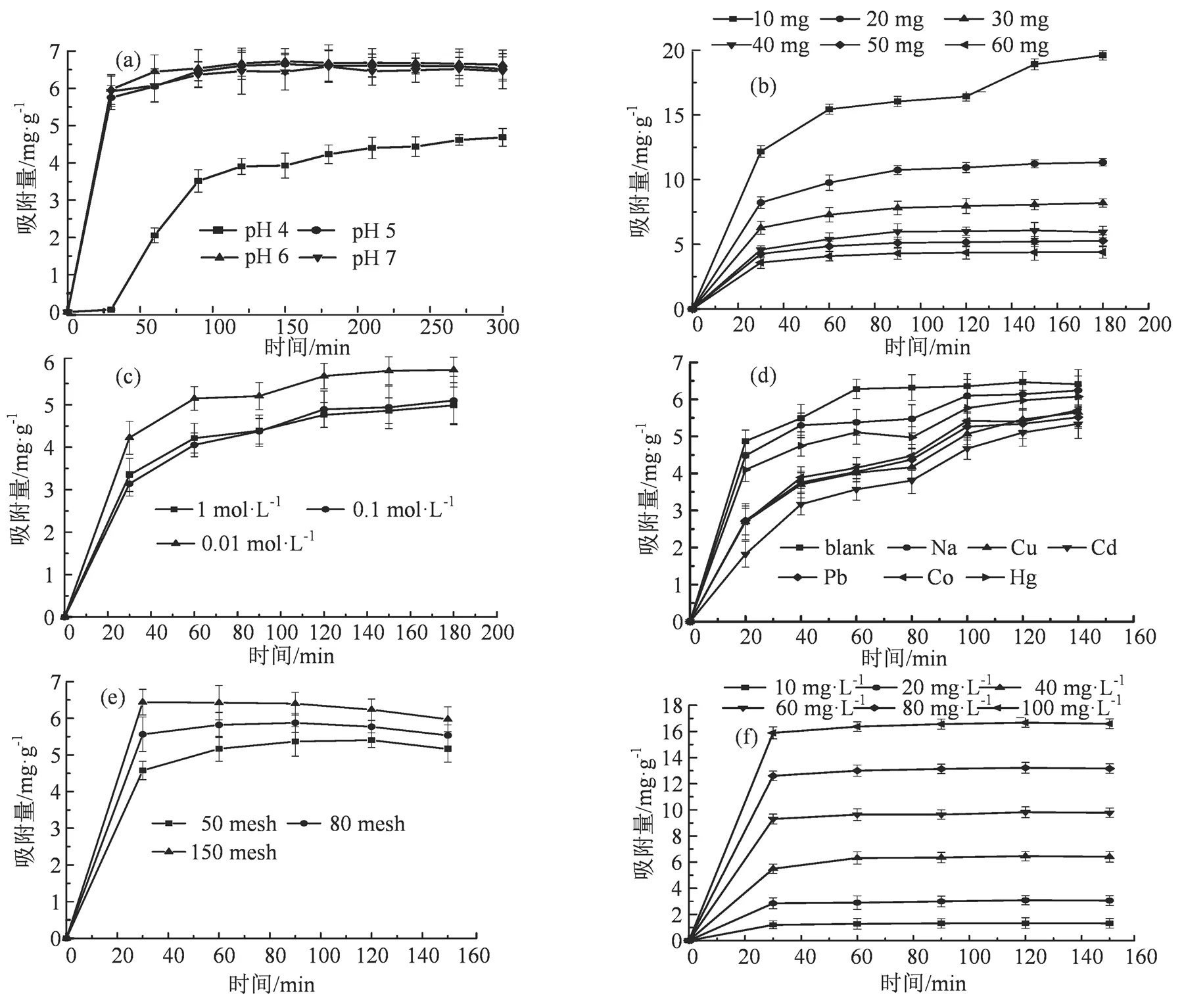

2.1 染料溶液pH的影响

不同pH下.粉末菌剂对孔雀石绿染料吸附的影响如图1(a)所示,在一定范围内单位吸附量随pH的增大而增大,当pH=5~7时,增长缓慢且相差不大。pH=6时吸附效果最佳,q=6.88 mg·g-1。王艳等[26]的研究以及曾永德[27]的研究也得出相似结论。这可能是由于在酸性较强的情况下,H+浓度较高,阻碍了吸附剂活性基团与染料的结合。

2.2 染料溶液初始浓度的影响

不同染料初始浓度下粉末菌剂对孔雀石绿染料吸附的影响如图1(b)所示,粉末菌剂于不同浓度下的吸附趋势相近,且单位吸附量随浓度的增大而增大。当浓度为100 mg·L-1时有最大值,q=16.59 mg·g-1。淡玄玄等[18]的研究也得出了此结论,这可能是由于在低浓度的情况下,反应体系中可供吸附的孔雀石绿的量相对较少。

2.3 离子强度的影响

不同离子强度下粉末菌剂对孔雀石绿染料吸附的影响如图1(c)所示,单位吸附量随离子强度的增大而减小。这可能是因为较高的离子强度会占据吸附剂上的吸附位点从而降低了吸附效率。而李芬等[28]使用红花檵木叶粉末对孔雀石绿的吸附研究得出于此相反的结论。这可能是因为其使用的是含纤维素较多的吸附材料,较高的离子强度使得其吸附材料的孔隙增多而增大了吸附率。

2.4 不同金属离子的影响

不同金属离子背景下粉末菌剂对孔雀石绿染料吸附的影响如图1(d)所示,粉末菌剂于不同金属离子背景下的吸附趋势相近,皆在吸附前期有较高的吸附率,且都低于空白对照组。这可能是由于金属与染料之间存在竞争吸附[29]的关系,而吸附剂上的有效吸附位点有限,金属离子的存在一定程度上降低了其与染料的结合的几率;同时部分金属离子常用于染料的助色剂,而这也有可能使得吸附过程受到一定的阻碍。故金属离子的存在对吸附过程呈略微的抑制性。

2.5 粉末菌剂的粒径大小的影响

不同粒径大小的粉末菌剂对孔雀石绿染料吸附的影响如图1(e)所示,粒径越小,单位吸附量越大。这是由于吸附剂的粒径小,比表面积大,就越容易吸附,即越快达到吸附饱和。吸附剂在达到吸附饱和之后会发生不定程度的解吸。150目的粉末菌剂在90 min后出现了较大的吸附量下降的趋势可能也是比表面积大造成的。而最终解吸趋于平衡时150目的粉末菌剂的单位吸附量仍为3者最佳,故认为150目为实验中的最优粒径。

图1 不同因素对吸附的影响

Figure 1 Effect of different factors on the adsorption

图2 准二阶吸附动力学模型拟合图

Figure 2 Pseudo second-order kinetic models of the adsorption

图3 Koble-Corrigan等温吸附模型拟合图

Figure 3 Koble-Corrigan isotherm models for the adsorption

2.6 粉末菌剂使用量的影响

不同粉末菌剂的使用量对孔雀石绿染料吸附的影响如图1(f)所示,随着粉末菌剂的使用量的增加,单位吸附量逐渐减少。使用10 mg粉末菌剂时有最大的单位吸附量,q=19.61 mg·g-1。林颖等[30]的研究以及Zhang等[31]的研究也得出相同结论,这是因为在同一对照实验中,溶液中可供吸附的吸附质的量有限。

2.7 吸附动力学分析

吸附动力学是用来研究吸附剂对染料的吸附时间与染料浓度之间的关系。用Oringin 2018对实验数据进行线性拟合得到相关参数如表1。从表1可以看出,采用准一阶吸附动力学模型以及内扩散模型对数据进行拟合,其相关系数2都较低,而准二阶吸附动力学模型(图2)拟合所得的相关系数普遍达0.999,且模型所拟合出来的平衡吸附量q与实际吸附量基本一致。因此准二阶吸附动力学模型更适合阐述该吸附过程。这也就说明该吸附过程属于化学过程[32-33]。吕琳琳[34]、汪燕南等[19]、林颖 等[30]和季雪琴等[35]的研究皆得出相同结论。

表1 吸附动力学模型拟合参数

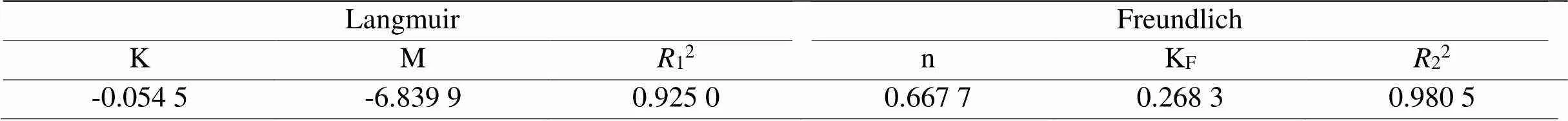

表2 等温吸附模型拟合参数

Koble-CorriganTemkinScatchard ABnR32B1KTR42qmKLR52 0.2710.004 81.576 40.997 79.123 10.309 10.954 80.968 10.968 10.962 3

图4 吸附剂吸附前后的傅里叶红外光谱图

Figure 4 FT-IR spectra of before and after adsorption of adsorbent

2.8 等温吸附模型

等温吸附模型是指在一定温度下达到吸附平衡时,吸附剂吸附量q与平衡时溶质在溶液中的浓度C之间所呈现的关系。本实验使用Origin 2018对实验数据进行了Langmuir模型、Freundlich模型、Koble-Corrigan模型、Temkin模型以及Scatchard模型等5种模型拟合,得到相关参数见表2。由表2可知,Koble-Corrigan模型(图3)32=0.997 7,>1是拟合效果最佳的模型。Koble-Corrigan模型在高吸附质浓度下接近最大吸附量时实质上是Freundlich模型,这也就的表明该吸附过程属于多层吸附[25]。吕琳琳等[34]、汪燕南等[19]和林颖等[30]的研究为Langmuir模型拟合性更佳,而季雪琴等[35]的研究为Freundlich模型拟合效果好。这是因为等温吸附模型的拟合效果与所采用的吸附剂的材料有关。

2.9 傅里叶红外光谱分析

傅里叶红外光谱扫描结果如图4所示,吸附前的谱线在3 400~3 550 cm-1处有由多糖羟基的强吸收峰[36],而吸附后的谱线在3 432 cm-1处的吸收峰相对宽展圆滑,是由缔合的醇中的O-H的伸缩振动引起的。2 919 cm-1处与2 850 cm-1处的吸收峰为有机物普遍存在的吸收峰,说明该物质含有CH3,CH2;吸附前的谱线在1 637 cm-1与1 617 cm-1处的吸收峰分别为N-H的弯曲振动和C=O伸缩振动引起的特征峰,吸附后1 637 cm-1处的吸收峰强度相对较弱,为C=N伸缩振动引起的特征峰。这说明C=O在吸附过程中发生了改变,这与部分研究中对吸附剂进行改性以增加C=O吸收峰的强度[36]的原因不谋而合。1 384 cm-1处的强吸收峰为-CH3的伞式振动[37];1 057 cm-1处的吸收峰是由糖环上C-O-C的伸缩振动引起的。

3 结论

通过控制变量法从染料溶液理化性质(包括染料溶液初始浓度、pH、金属离子以及离子强度)和吸附剂自身条件(吸附剂粒径大小及使用量)两方面探究粉末菌剂对孔雀石绿染料溶液吸附效率的影响。实验结果表明,粉末菌剂的最大单位吸附量为19.61 mg·g-1。当pH=6时吸附效果更佳,且在一定范围内粉末菌剂的粒径越大、染料浓度越高,吸附效果更好。而较高的离子强度与金属离子对粉末菌剂吸附孔雀石绿溶液则起一定的抑制作用。此外,吸附动力学和等温吸附模型拟合发现粉末菌剂对孔雀石绿的吸附更符合准二阶吸附动力学模型和Koble-Corrigan等温吸附模型,说明该吸附是以多层化学吸附为主。对吸附前后的粉末菌剂进行傅里叶红外光谱扫描后发现,吸附剂对孔雀石绿吸附的主要作用为多糖羟基自由基与染料反应转变为醇羟基以及羰基与染料发生消除反应转变为碳氮双键。

[1] 周贤波,李晓.印染废水物化处理技术研究[J].应用化工, 2018,47(5):1058-1061.

[2] 郑垒.生物吸附:一体式臭氧-BAF深度处理印染废水及浓水处理回用研究[D].广州:华南理工大学,2018.

[3] 陈宝.印染废水深度处理工艺现状及发展方向[J].资源节约与环保,2018(11):96-97.

[4] 谷俊辉.印染废水处理工艺研究与进展[J].山东工业技术,2018(5):27-28.

[5] 刘圣厚,张笑吟,刘楠.印染废水排放及处理现状综述[J].科技视界,2014(8):158.

[6] 何建秋.生物材料在印染废水处理中的应用[D].苏州:苏州大学,2015.

[7] 马宁.以细胞壁为靶标的真菌抑制剂的研究[D].杭州:浙江工业大学,2010.

[8] 武娜娜.壳聚糖改性吸附剂的制备及其在重金属污染的污水和土壤处理中的应用[D].广州:华南理工大学,2014.

[9] 陈亮,林永慧,何兴兵,等.白腐真菌XX-3对苯胺蓝染料的脱色条件优化[J].湖北农业科学, 2011, 50(20): 4178- 4780.

[10] 张晓晴.白腐真菌处理染料废水的研究[D].武汉:武汉科技大学,2010.

[11] GAUTAM D, KUMARI S, RAM B, et al. A new hemicellulose-based adsorbent for malachite green[J]. J Environ Chem Eng , 2018, 6(4): 3889-3897.

[12] 郭建博,周集体,王栋,等.降解偶氮染料耐盐菌GTY的分离鉴定及特性研究[J].环境科学学报,2007(2):201-205.

[13] MOHAMMADI GALANGASH M, MOHAGHEGH MONTAZERI M, GHAVIDAST A, et al. Synthesis of carboxyl-functionalized magnetic nanoparticles for adsorption of malachite green from water: Kinetics and thermodynamics studies[J]. J Chin Chem Soc , 2018, 65(8): 940-950.

[14] 田存萍,周集体,郭建博,等.耐盐菌在复合高盐条件下对偶氮染料K-2BP的脱色研究[J].环境科学与技术,2006 (6):82-83.

[15] SRIVASTAVA S, SINHA R, ROY D. Toxicological effects of malachite green[J]. Aquat Toxicol, 2004, 66(3): 319-329.

[16] 何兴兵,林永慧,韩国民,等.开放条件下烟管菌XX-2对孔雀石绿染料的高效降解[J].微生物学通报, 2013, 40(7): 1163-1174.

[17] PAPINUTTI V L, FORCHIASSIN F. Modification of malachite green by Fomes sclerodermeus and reduction of toxicity to Phanerochaete chrysosporium[J]. FEMS Microbiol Lett , 2004, 231(2): 205-209.

[18] 淡玄玄,李小敏,朱振华.改性亚麻吸附孔雀石绿响应面优化法[J].化学世界,2018,59(10):639-645.

[19] 汪燕南,李文文,孙运飞,等.改性甘蔗渣去除模拟废水中孔雀石绿的研究[J].环境工程技术学报,2016,6(5):434-4 39.

[20] 董社英,田菲,潘晓峰,等.TiO2/AC复合材料的制备及其对孔雀石绿的光催化降解[J].现代化工, 2012, 32(04): 55-58+60.

[21] BULUT E,ÖZACAR M,ŞENGIL İA.Equilibrium and kinetic data and process design for adsorption of Congo Red onto bentonite[J].Journal of hazardous materials,2008, 154(1-3): 613-622.

[22] HO Y S, MCKAY G. The kinetics of sorption of divalent metal ions onto sphagnum moss peat[J].Water Research, 2000, 34(3): 735-742.

[23] SENTHILKUMAAR S, KALAAMANI P, PORKODI K, et al. Adsorption of dissolved Reactive red dye from aqueous phase onto activated carbon prepared from agricultural waste[J]. Bioresour Technol, 2006, 97(14): 1618- 1625.

[24] HANAFIAH M A K M, NGAH W S W, ZOLKAFLY S H, et al. Acid Blue 25 adsorption on base treated Shorea dasyphylla sawdust: Kinetic, isotherm, thermodynamic and spectroscopic analysis[J]. J Environ Sci, 2012, 24(2): 261-268.

[25] LIN Y, HE X, HAN G, et al. Removal of crystal violet from aqueous solution using powdered mycelial biomass of Ceriporia lacerata P2[J]. J Environ Sci (China), 2011, 23(12): 2055-2062.

[26] 王艳,苏雅娟,李平,等.绿茶微粉对染料亚甲基蓝和孔雀石绿的吸附研究[J].中国食品学报,2011,11(04):83-89.

[27] 曾永德.碱木质素基吸附材料制备及对配水中阳离子和阴离子染料的吸附[D].湘潭:湘潭大学,2016.

[28] 李芬,林永慧,何兴兵.不同因素对红花檵木叶粉末吸附孔雀石绿的影响[J].吉首大学学报(自然科学报), 2019, 40(3): 53-55.

[29] 陆建, 李耀悦, 周彦波.改性秸秆材料对高盐废水中染料和重金属的吸附性能研究[J].环境科学学报, 2019, 39(10): 3395-3401.

[30] 林颖,刘千钧,伍红,等.磷酸改性旧报纸纤维对孔雀石绿的吸附研究[J].造纸科学与技术,2016,35(2):78-83.

[31] ZHANG J, LIU M, LIU Z J, et al. Studies of malachite green adsorption on covalently functionalized Fe3O4@SiO2- graphene oxides core-shell magnetic microspheres[J]. J Sol-Gel Sci Technol, 2017, 82(2): 424-431.

[32] 魏佳,崔晓婷,魏瑚,等.壳聚糖粉末对酸性红73吸附动力学研究[J].当代化工研究,2019(4):184-185.

[33] ZENG L, XIAO L, LONG Y, et al. Trichloroacetic acid-modulated synthesis of polyoxometalate@UiO-66 for selective adsorption of cationic dyes[J]. J Colloid Interface Sci, 2018, 516: 274-283.

[34] 吕琳琳,姜效军,刁全平,等.改性榛壳对水中孔雀石绿和亚甲基蓝吸附性能的研究[J].应用化工, 2017, 46(7): 1343-1350.

[35] 季雪琴,吕黎,陈芬,等.秸秆生物炭对有机染料的吸附作用及机制[J].环境科学学报,2016,36(5):1648-1654.

[36] 袁洁,王磊,任丽君,等.红花多糖超声提取的条件优化及其红外光谱分析[J].食品安全质量检测学报, 2019, 10(2): 351-357.

[37] 杨三强,颜立景,刘娜,等.基于红外光谱图特征峰分析的沥青指标[J].江苏大学学报(自然科学版),2019(2):244-248.

Study on adsorption process of malachite green dye by powdered

XIAO Jiamin, LIN Yonghui, HE Xingbing, CHEN Mingrong, LI Fen

(College of Biology and Environmental Sciences, Jishou University, Jishou 416000)

The powder bacterial agent of polysaccharide-rich endogenous funguswas used as a biological adsorbent to treat malachite green dye wastewater. The effects of powder dosage, pore size, initial concentration of dye, pH value, background ion strength, and metal ions on the adsorption of malachite green bypowder were investigated. The adsorption kinetics and isothermal adsorption model were fitted to the experimental data. The infrared spectra of the adsorbents before and after adsorption were scanned to explore the adsorption mechanism of malachite green dye inpowder bacterial agent. The results showed that the maximum unit adsorption capacity of powdered bacteria was 19.61mg·g-1. When pH=6, the adsorption effect is better. In a certain range, the larger pore size of the powder bacterial agent and the higher dye concentration leads to the better the adsorption effect. On the other hand, the higher ionic strength and the metal ions have an inhibited effect on adsorption. The fitting results of kinetics and isothermal adsorption model show that the adsorption process accords with the pseudo-second-order kinetic adsorption model and Koble-Corrigan isothermal adsorption model, indicating that the adsorption process belongs to multi-layer chemical adsorption. Infrared spectrum scanning results show that the hydroxyl and carbonyl groups of polysaccharides react with dyes.

endophytic fungi; malachite green; adsorption kinetics; isothermal adsorption model; FT-IR spectroscopy

X791

A

1672-352X (2021)01-0095-06

10.13610/j.cnki.1672-352x.20210319.020

2021-3-23 13:55:38

[URL] https://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1162.S.20210319.1548.040.html

2020-02-28

国家自然科学基金项目(31560205,31670624,32060332)和吉首大学研究生创新项目(JGY202030)共同资助。

肖佳敏,硕士研究生。E-mail:jamshaw229@163.com

何兴兵,教授。E-mail:hexb2004@163.com