石漠化地区几种养蚕模式的探讨与实践

2021-04-13蓝必忠乐波灵滕伟国宾荣佩贾雪峰汤庆坤黄红燕

蓝必忠 乐波灵 滕伟国 宾荣佩 贾雪峰 汤庆坤 黄红燕

(1广西壮族自治区蚕业技术推广站,广西南宁 530007; 2广西壮族自治区蚕业科学研究院,广西南宁 530007)

石漠化是石质荒漠化的简称,也被称为“地球癌症”,已逐渐演变成继沙漠化和水土流失之后的我国第三大生态问题。石漠化地区土壤遭受严重侵蚀,基岩大面积裸露,广西、云南、贵州是连片石漠化最严重的地区之一。全国岩溶地区第3次石漠化监测结果数据显示,广西岩溶地区石漠化土地总面积已达153.29万hm2,占全区国土面积的6.48%[1];坡耕地面积为282.83万hm2,占全区耕地面积的63.83%,占全区土地总面积的11.95%。其中,河池市和百色市是广西石漠化最严重的地区之一,石漠化土地面积分别为57.91万hm2和35.07万hm2,分别占全区石漠化土地面积的37.78%和22.88%[2-3],是著名的贫困地区、革命老区和少数民族聚居区。

由于自然资源贫乏、生态环境恶劣、生产条件落后、经济发展滞后,石漠化地区成为了脱贫攻坚的主战场。广西石漠化片区在气候、土地、水利及生产生活习惯方面有一定的差异,发展适宜的产业是该地区解决生计、生态建设的重要途径。桑树适应性强、耐旱耐贫瘠,被确定为生态经济兼用的树种,种桑养蚕不仅能提高经济收入,缓解人地矛盾,对生态修复也具有较好的作用。近年来,广西通过在石漠化地区发展生态桑园,让不少石漠化严重的“光头山”,穿上了漂亮的“绿衣裳”,石漠化治理取得显著成效。与2011年监测结果相比较,广西石漠化土地面积净减了39.3万hm2,减少了20.41%,净减面积超过石漠化土地的五分之一,改善型土地面积53.19万hm2,退化型土地面积8.29万hm2,改善型土地面积相当于退化型土地面积的6.42倍[3-4],生态修复程度远远超过生态退化程度,广西岩溶地区石漠化治理后生态状况“稳步向好”。这与广西大力推动产业扶贫开发和生态治理有着密切关系。蚕桑产业是广西优势特色产业,也是石漠化地区脱贫攻坚发展的首选产业之一。“十三五”广西脱贫攻坚的54个贫困县(市)中,有46个县(市)发展蚕桑产业,其中有马山、上林、靖西、那坡、凌云、环江、凤山、东兰、都安、忻城等35个县(市)为石漠化贫困县(市),有17个县(市)把蚕桑产业作为“5+2”产业发展[5],蚕桑生产解决了石漠化地区的生计问题,还改善了石漠化地区的生态环境条件。为了探讨石漠化地区适宜的养蚕模式,我们对广西石漠化片区平果、凌云、靖西、那坡、上林、都安、忻城和环江等8个典型的石漠化片区县(市)进行了调查研究,探讨了“小蚕共育+小作坊联产”“标准车间式养蚕”“适度规模种养分离”3种养蚕模式在石漠化地区的应用情况,以期为石漠化地区提升蚕桑产业效益,实现产业兴旺,助力乡村振兴战略实施提供参考。

1 广西石漠化片区蚕桑生产情况

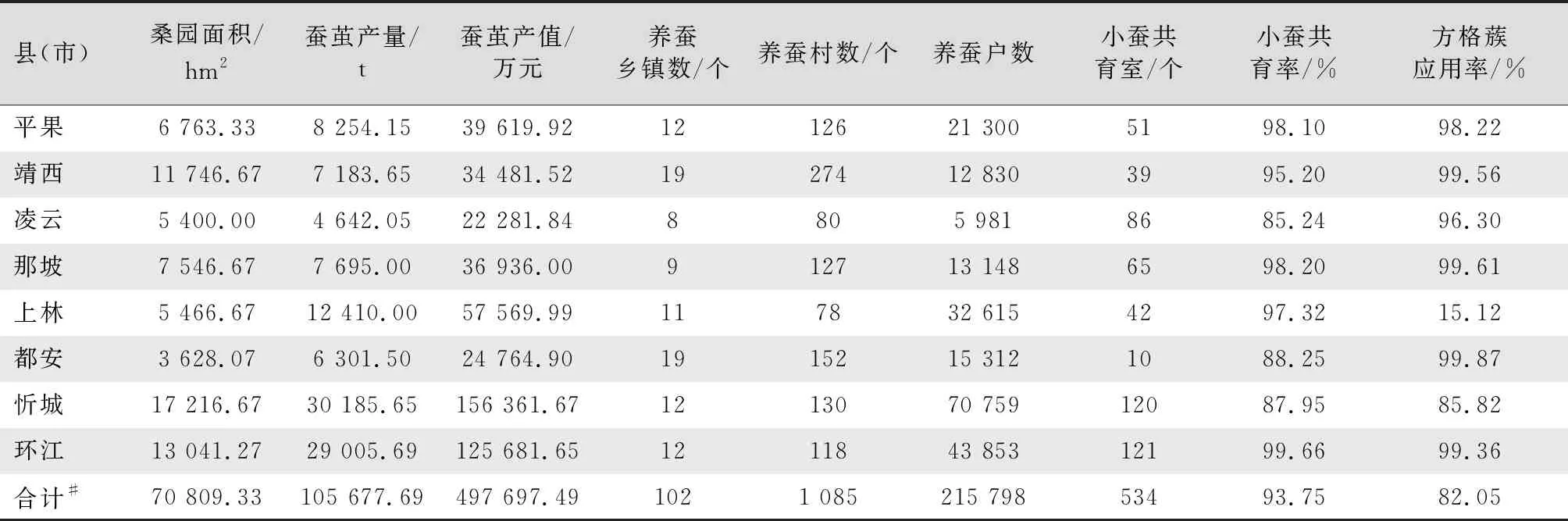

蚕桑产业是一项种养结合的产业,具有“短、平、快”的特点,投资少,周期短,收效快,当年种桑当年即可养蚕。据广西农业部门统计,2019年广西35个石漠化片区县(市),桑园面积10.65万hm2、蚕茧产量18.06万t、蚕茧产值81.24亿元,分别占全区的54.08%、47.69%、47.79%;蚕桑产业相较甘蔗、玉米、金银花、旱藕、毛葡萄等其他作物单位面积产值及单位面积纯收入优势明显,是广西石漠化地区经济效益较高的农业产业[6],促进了石漠化地区经济社会发展。经石漠化地区各县(市)农业部门调查统计,平果等8个石漠化片区县(市)桑园面积7.08万hm2,蚕茧产量105 677.69 t,卖茧收入497 697.49万元,蚕桑生产覆盖了8个片区县(市)的102个乡镇、1 085个村、215 798户农户,平均小蚕共育率93.75%,方格蔟应用率82.05%(表1)。蚕桑产业发展对推动石漠化地区县域经济发展、农民增收和社会发展发挥了较大作用,但在蚕桑产业发展中,依然存在一些问题和困难,主要体现在以下几个方面:一是自然资源禀赋条件差,山多地少,生态脆弱,土地贫瘠,生产条件落后,产量低,产值少。二是产业基础设施薄弱,石漠化土地薄、陡、散,水利设施缺乏,靠“天”吃饭,蚕房条件简陋,大多数农户的生产方式还属于小家庭式的传统种养方式,标准化蚕房较少、蚕桑省力化机械设备应用率不高[7]。三是生产经营比较粗放,广种薄收,结构松散,生产经营组织化程度较低,难以形成规模,技术水平不统一,生产效益不够突出,带动能力弱。解决石漠化地区蚕桑生产中的问题,需要立足石漠化地区的生产实际,挖掘蚕桑生产的产能和质量,探讨适宜的生产模式,转化和应用蚕桑科技创新成果[8],推动传统的劳动密集型养蚕模式向省力高效的养蚕模式转变[9-10],逐步取代传统的养蚕模式,推动蚕桑产业向省力、高效方向升级发展。

表1 石漠化片区8个县(市)2019年蚕桑生产情况

2 适宜石漠化地区的养蚕模式探讨

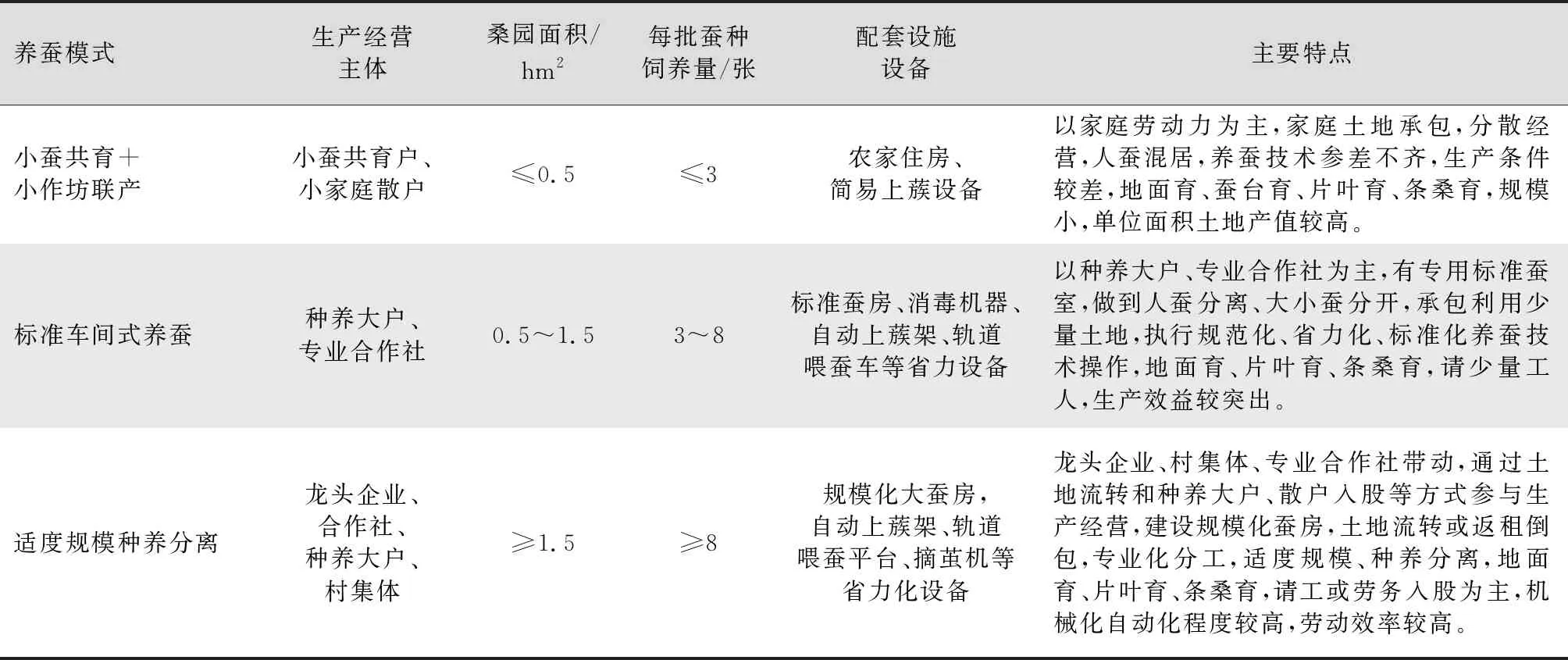

石漠化地区因自然条件限制,地域分布差异较大,产业基础条件不同,种桑养蚕的方式和效益也不一样。我们结合石漠化地区蚕桑生产情况,按生产经营主体、生产规模等相关配套设施设备条件,将生产模式分为“小蚕共育+小作坊联产”“标准车间式养蚕”“适度规模种养分离”3种。

2.1 “小蚕共育+小作坊联产”养蚕模式

石漠化地区农村家庭承包经营的土地有限,人均耕地少,多数农户桑园面积仅为0.2~0.3 hm2,农户依靠贫瘠稀缺的土地为生,由此形成了分散的家庭养蚕模式。养蚕人员以留守的中老年人居多,年龄较大。大多散户家庭没有专用蚕房,人蚕混居现象突出,蚕病发生严重。“小蚕共育+小作坊联产”养蚕模式以小蚕共育户(室)为核心,将分散的养蚕户联结起来,形成联合生产模式(表2)。该模式针对石漠化山区农户分散、耕地稀缺、生产条件差、技术水平低、养蚕成功率低的情况,将小蚕集中在种养能手的共育室“保姆式”精心饲养至3~4龄,再将体质健壮的小蚕发放到养蚕户家中饲养,并进行技术跟踪服务,实现互利共赢。 小蚕共育户采用小蚕共育机和小蚕框、切叶机、温湿度调节设备,提高劳动效率;家庭散户应用地面育、蚕台育、片叶育或条桑育并利用家庭劳动力进行小作坊精细化经营,物资成本投入较少,单位面积土地产值较高。

表2 3种养蚕模式基本情况对比表

2.2 “标准车间式养蚕”模式

“标准车间式养蚕”模式,主要由种养大户、专业合作社或村集体运营(表2)。桑园面积0.5~1.5 hm2,蚕房面积200 m2以上,专用蚕房标准独立,设施设备比较完善。标准蚕室远离污染源,开对流窗,配备通风排气、消毒清洗、自动上蔟、蚕沙无害化处理等设备,做到人蚕分离、大小蚕分开饲养,执行规范化、省力化、标准化技术操作,形成“标准车间式养蚕”模式。标准化生产有利于提高养蚕成功率,提升生产效益。但是,石漠化地区受到地域条件、生产技术水平等因素的制约,标准化生产难度较大。近年来各地加强科学养蚕技术的普及应用,特别是脱贫攻坚战以来政府大力扶持,技术部门精准推进,石漠化地区修建标准蚕房,标准化生产水平得到了较大提高。农村种养大户、村集体大蚕房经营主体,承包或托管闲置土地,建设标准化生产设施,落实养蚕消毒防病制度,做好各环节的技术处理。大蚕采用地面育、片叶育或条桑育方式。该模式应用轨道喂蚕、自动上蔟、机械摘茧等省力化设备,统一技术规范,有利于提升蚕茧产量和茧丝质量。

2.3 “适度规模种养分离”养蚕模式

“适度规模种养分离”养蚕模式主要由龙头企业、种养大户、农民合作社、村集体经营,通过土地流转和散户入股等形式,建立规模化桑园,修建工厂化大蚕房,专人养蚕,专人采桑,形成种养分离的生产模式(表2)。适度规模桑园面积1.5 hm2以上,蚕房面积300 m2以上,配套建设有小蚕室、桑叶处理室、蚕沙无害化处理室等附属设施,并应用省力机械化设备。规模化桑园配套应用节本高效栽培管理技术,机械化耕作,水肥统一管理,病虫害统防统治,为养蚕提供优质桑叶。蚕房配备通风排湿系统,大蚕采用地面育、片叶育或条桑育,应用轨道喂蚕平台、电动撒石灰机、方格蔟自动上蔟和机械摘茧等设备。该模式改变了传统家庭式种桑养蚕组织化程度低、技术不规范、生产效益低的情况,实现了种桑与养蚕专业化分工,解决了劳动力紧缺、技术不均衡、机械化程度不高等问题。该模式集中技术力量把握好桑园管护、桑叶采收、养蚕护理等关键环节,确保蚕茧稳产高产,有助于实现生产标准化和养蚕规模化、效益最大化,促进茧丝品质升级,综合效益提升。

3 石漠化片区县(市)3种养蚕模式的应用实践

3.1 “小蚕共育+小作坊联产”养蚕模式的应用

“小蚕共育+小作坊联产”养蚕模式在当前石漠化地区的应用比较广泛,如表3所示,在调查的8个县(市)中,应用数量为18.03万户,占83.56%。该模式的应用率在上林、都安、忻城县为98.40%以上,在环江县为89.64%,在平果、靖西市为55.00%左右,在凌云、那坡县应用率稍低,分别为10.53%和35.53%。石漠化地区群众围绕赖以生存的土地散居,形成了自然屯、自然村落的分布状态。如环江县长美社区北件屯的廖少勇,掌握较好的养蚕技能,建立小蚕共育室,帮助邻里共育小蚕到3龄,再发放给各养蚕户饲养至吐丝结茧,其小蚕共育专用桑园2.8 hm2,小蚕共育室400多m2,每批共育小蚕300多张,年共育量达3 000多张,收入40多万元,并吸收农户到共育室跟班学习养蚕,带动乡邻共同发展养蚕业,带动家庭小作坊养蚕户200多户,年养蚕收入近500万元;平果市古念村的黄培连,桑园面积0.4 hm2,依托专业共育户提供的小蚕,与村里养蚕户一起发展家庭小作坊联产养蚕,采用条桑育方式,年养蚕7批,年收入4万元。那坡县弄汤村弄获屯黄建明、上林县塘红乡蓝常林、都安县南江村黄杰等山区养蚕户,也都是依靠家庭小作坊养蚕增收致富。

表3 石漠化片区8个县(市)3种养蚕模式的应用情况

“小蚕共育+小作坊联产”养蚕模式受土地条件和家庭劳动力限制,生产设施和技术差异大,规模较小,蚕房空间周转不够,消毒不彻底,容易诱发蚕病,总体收益较低。但其由家庭独自经营,利用山地种桑,腾出住房养蚕,形成了千千万万个家庭养蚕小作坊,投入成本较低,灵活多变,在家门口就业,可实行连续多批次养蚕,适当增加单位面积养蚕数量,促进效益提升[11],投入回报率较高。该模式依托小蚕共育户的带动,把好小蚕质量关,加强技术跟踪服务,改善了小作坊家庭养蚕条件,实现了联产共赢,是石漠化地区普遍应用的养蚕模式。小蚕共育与小作坊养蚕群体成为了支撑山区蚕业发展的重要力量。

3.2 “标准车间式养蚕”模式的应用

“标准车间式养蚕”模式以种养大户或村集体经营为主体,在8个县(市)中有2.74万户应用,应用率为12.68%(表3)。该模式在凌云县应用率最高,为78.30%,达4 683户;其次是那坡县,为58.02%,达7 628户,平果、靖西、环江各县(市)应用率分别为31.68%、19.72%、9.42%;上林、都安、忻城县应用率较低,均不足2%。如凌云县磨贤村的刘正稳是当地的养蚕大户,他建设标准蚕房180 m2,利用亲戚的闲置土地,种桑2.15 hm2,年养蚕8批,每批生产蚕茧200 kg左右;平果市永旺村村民合作社2017年筹集资金16万余元,建立标准集体大蚕房400 m2,并配备轨道喂蚕车、自动上蔟架等养蚕设施,由村民合作社负责运营,统一桑园管护、统一技术规范、统一销售管理,实现了养蚕的标准化生产和蚕桑高效种养示范;环江县大才乡的韦介行,桑园面积1.1 hm2,蚕房面积200 m2,每批养蚕8张,年蚕茧产量约2 500 kg;忻城县红渡镇马安村的罗永权,建立标准蚕房养蚕,年养蚕14批,收入5万多元。上林县塘红乡中可社区蓝香爱、都安县红渡村黎启肖等也都是标准车间式养蚕的典型,这种模式造就了一批种养能手、农村致富带头人。

该模式主要由种养大户或合作社带动发展经营,标准蚕房生产设施设备投入较大,需要投产的桑园较多,养蚕繁忙时段需要请工,成本较高。但其生产条件标准化,技术把握到位,蚕茧丰收有保障,加上应用轨道喂蚕平台、自动上蔟架、机械摘茧机等省力器具,每批养蚕量较大,总体收益比较明显。随着社会经济的发展,农村劳动力向城镇转移的趋势加快,石漠化地区闲置的土地增多,可以由大户集中经营发展养蚕,促进蚕桑标准化生产。近年来在脱贫攻坚产业扶贫的扶持下,标准蚕房建设、标准车间式经营得到了较大的推进,如百色凌云、那坡等县标准车间式养蚕的比率有所提高。该模式新技术新器具容易普及应用,应该倡导发展,加大推进示范应用。

3.3 “适度规模种养分离”养蚕模式的应用

“适度规模种养分离”模式是近几年发展的一种新型养蚕模式,是蚕桑集约化专业化分工的体现,8个县(市)中有8 119户采用了这种生产模式,应用率为3.76%(表3)。平果、靖西、凌云、那坡4个县(市)应用较多,平果、靖西市采用条桑育的方式,应用户数较多,分别为2 892户和3 162户,应用率为13.58%和24.65%;其次是凌云、那坡县,分别为668户和848户,应用率为11.17%和6.45%;环江县416户,应用率为0.95%,上林、都安、忻城县应用较少,应用率为0.1%左右。如靖西市底定村山多地少,村民陆兰美是蚕桑种养专业户,流转土地5.3 hm2种桑养蚕,建立规模化蚕房400 m2,采用条桑育方式,应用移动轨道喂蚕平台、电动轨道石灰机等省力设备,亲自带2名工人负责养蚕,聘请数名村民收割条桑,其规模蚕房具备了较好的养蚕条件,加上科学分工,技术掌握到位,每批养蚕量达8~10张,产茧量400 kg左右,养蚕收益可观。平果市凤梧镇升平村地处大石山区,该村利用集体经济启动资金修建750 m2规模蚕房,投产桑园面积6.54 hm2,由生产经营小组独立运营,养蚕能手带班养蚕,部分村民负责桑叶收获和桑园日常护理,全年养蚕8~10批,每批卖茧300多kg。都安县鼎力桑蚕种养专业合作社立足石漠化山区,进驻山区贫困村发展蚕桑产业,实行种养分离的产业模式,在该县万茂村、自成村等石漠化贫困山村流转土地种植桑树,山区家庭户出地出力,负责桑叶采收,合作社负责保底收购桑叶,社员收益与产量和蚕茧价格挂钩,实行丰产奖励机制,合作社与农户结为利益共同体。山区农户足不出村屯,在家有活干,入地有钱收,闲置的土地重焕生机。此外,广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司、广西平果时宜农业科技有限公司等龙头企业在当地带动,流转土地规模化栽桑、工厂化养蚕,促进了石漠化地区蚕桑生产适度规模化发展。

“适度规模种养分离”养蚕模式规模化蚕房设施建设、土地流转、桑园建立等前期成本投入较大,劳动力成本较高,投资回报周期较长,易受市场波动等不确定因素的影响,承担的风险较高。如2020年以来受新冠肺炎疫情影响,专业大户、规模化生产经营主体短期内经济效益无法显现。但随着经济社会的发展,社会分工更加精细,适度规模化生产设施条件优越,生产各环节可调控,机械化程度较高,充分消化了农村闲置土地和剩余劳动力,解决了农村技术不均衡、劳动力缺乏等问题,实现了工厂规模化生产,提高了生产效率。依靠规模化、机械化、产业化来改造传统产业,是提高蚕桑产业经济效益的必由之路,是现代农业的发展方向和要求[12],适度规模养蚕桑叶采收环节用工量较大,当前桑叶采摘的机具尚未成熟应用,可采用条桑收获方式,但石漠化地区条桑收获批次较少,一年只能收获4批左右,单位土地面积产量较低。可通过适度增加规模和实行机械化作业等途径来提高规模效益。

4 几点体会

4.1 因地制宜 选择适合的养蚕模式 提高石漠化地区蚕桑生产效益

广西石漠化地区地域条件和产业基础差异大,要结合土地资源、产业结构和劳动力等因素,选择适宜的养蚕模式。农户分布零散,土地稀缺的石山地区,可以选择“小蚕共育+小作坊联产”养蚕模式,以小蚕共育户为纽带将散户家庭小作坊养蚕联合起来,通过改善条件、熟化技术等途径,提高单位面积土地产值。这种模式比较适合当前广大石漠化地区,并已得到了广泛应用。土地相对集中,生产基础较好的地区,应该大力倡导“标准车间式养蚕”模式,充分发挥种养大户、农村能人、合作组织的带动作用,修建标准化蚕房,应用高效省力化养蚕设备,实行标准化生产,提高种养效益。产业基础较好的区域,应积极引导发展“适度规模种养分离”养蚕模式,集中利用农村劳动力和土地资源,适度规模化生产,科学化分工,优势互补,提高标准化、机械化程度,增加规模效益。

4.2 创新引领 研发适用的种养技术 支撑石漠化地区蚕桑产业高质量发展

石漠化地区蚕桑生产群体,知识水平和养蚕技能有限,种养大户、规模化经营人力物力等各方面成本较大。要针对石漠化地区不同的种养群体,研究应用配套种养技术和机具。广西石漠化地区宜选择耐旱、耐贫瘠的桑树品种,如桂桑优12、桂桑5号等杂交桑,兼顾地力条件和管理水平适度密植,以每667 m2栽植4 000~6 000株桑树为宜,地形比较复杂的干旱山地株距和行距可选择80 cm×14 cm,地势较开阔平坦、方便机械耕作的土地株距和行距可选择(120+40)cm×14 cm宽窄行种植或100 cm×14 cm均行种植模式[13]。基于石漠化土质条件,研发相应桑园保水保肥技术,增施有机肥,可利用蚕沙(桑枝)副产物无害化还田改良桑园土质[14],促进生态循环,提高桑叶的产量和质量。根据当地气候环境条件选择饲养两广二号、桂蚕2号、桂蚕N2等强健高产家蚕良种。研究适合小农家庭经营的实用技术,简化养蚕操作步骤,利用电动撒石灰筛盘、自动上蔟、取茧器等轻简省力机具,普及蚕桑病虫害防控技术。种养大户要加大蚕房标准化改造,完善蚕房通风换气措施营造良好的养蚕环境,并应用便携桑叶采摘装置、电动撒石灰机、移动轨道喂蚕、毛刷式摘茧机等省力化器械。适度规模养蚕要做好规模化桑园水肥管理,配套机械化作业,提高劳动效率。另外,要加大品种、技术、机具等方面的科技创新研究,攻关解决石漠化地区养蚕病害风险大、机械化程度低、生产成本高等问题,依靠科技突破产业瓶颈问题,实现节本省力、增收增效,促进石漠化地区蚕桑产业高质量发展。

4.3 多元开发 拓展蚕桑功能用途 提升蚕桑经济社会和生态多重效益

蚕桑产业是石漠化地区优势特色产业,在促进农民增收、经济增长、社会发展和生态治理上发挥了较大作用。产业兴旺是乡村振兴的关键所在,石漠化地区蚕桑产业持续发展,有助于巩固脱贫攻坚的成果,助力乡村振兴建设。桑树全身都是宝,桑树可以生态固土,绿化山地,可用于石漠化生态治理;桑枝可以开发栽培食用菌或作为生物质能源,增加产值;蚕沙、桑枝等副产物可以充分无害化处理,就地还田,提升地力,促进生态循环;石山地区还可以开发桑饲料养鸡、养牛羊,增加收入。石漠化地区应推动蚕桑多元化发展,拓宽蚕桑食品、桑饲料、医药保健、生态固土、土壤修复等功能,种桑不局限于养蚕,还可以种桑养人、养禽畜、养地,发展生态循环经济,提升蚕桑产业经济效益、社会价值和生态功能,实现一方水土养好一方人,不仅要打造金山银山,还要留住绿水青山。