近代哈尔滨城市建筑的外来文化研究

2021-04-12钱章琳

钱章琳

摘 要:自1898年中东铁路的修建起,哈尔滨历经近半个世纪的曲折发展,多重文化交融共生,形成了独特的建筑文化特征。文章从外来文化的角度,对哈尔滨近代建筑的规划布局、建筑形式、风格特征进行梳理归纳,以更好地对历史建筑进行保护与更新。

关键词:外来文化;哈尔滨;城市建筑;俄式

一、哈尔滨城市背景

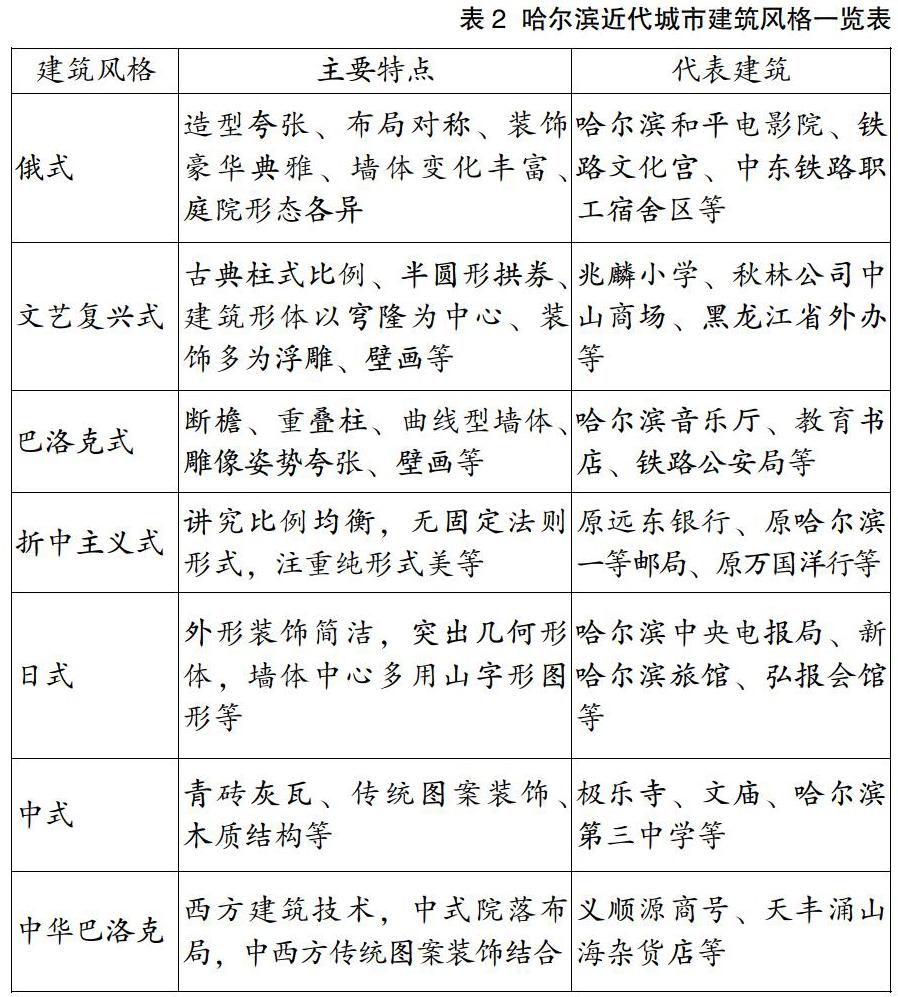

哈尔滨是我国最北的省会城市,邻近俄罗斯、朝鲜、日本等国,土地富饶,水陆运输便捷通达,环境位置优越。19世纪后半叶随着各国侨民的迁移和文化引入,哈尔滨城市建筑逐渐多样化发展,形成了俄式、折中主义、日本近代式、中华巴洛克式、犹太式等风格流派和风格迥异的城市建筑。直至今日,哈尔滨还留存和保护着许多当时的建筑。因此,哈尔滨素有“东方小巴黎”“东方莫斯科”的美誉。

二、近代哈尔滨城市建筑文化的发展

哈尔滨城市建筑崛起于近代,由于地理位置相对偏远,中国传统文化特别是中原文化对其影响较弱。沙俄和日本外来文化的传入,将西方城市建设的先进技术理念和文化思想引用进来,其建筑文化对哈尔滨城市建筑的形成与发展产生着深远的影响。

本文将近代哈尔滨城市建筑的外来文化发展历史分为三个阶段:第一阶段是初步形成期,自1898年至1917年,受沙俄外来文化的影响,哈尔滨近代城市建筑奠定了基调;第二阶段是发展期,自1917年至1931年,十月革命爆发后,外国势力和大批移民陆续向哈尔滨转移,这是哈尔滨近代建筑的重要发展阶段;第三阶段是停顿、衰退期,自1931年至1949年,日本外来文化开始向哈尔滨渗透,直至1946年哈尔滨开始由近代建筑转向现代。外来文化在近半个世纪的发展下,已深深地影响着哈尔滨这座城市。

三、城市建筑外来文化的体现

(一)城市布局规划的转型

17世纪时期,欧洲城市规划采用直线的街道和整齐的街区,有许多方形或圆形的广场,从广场向外放射出若干条街道,构成了城市景观系统,被称为巴洛克的规划手法,对西方城市规划影响深远。因而起初俄国设计师在建设圣·尼古拉教堂时,精心选址进行布局设计,最终确定在南岗区的制高点——城市的核心地位。之后便开始围绕这座建筑建立起不同风格建筑数十座,将其围成了环岛型街心景观。它处于哈尔滨的聚焦点,贯通东、西大直街,与哈尔滨火车站形成了一条中心式的中轴线。如今的红博广场与哈尔滨火车站仍位于这条中轴线上,红博广场发挥着车辆环岛和景观示意的作用[1]。正是沙俄对中国的管制从基础上改变了城市布局,明确了城市轴线和街道,使哈尔滨彻底由小村落发展为国际化城市。

在日本占领哈尔滨的初期,设计师采取了棋盘式的规划手法,是为了适应新型交通方式的发展,弱化各街区的不同层次,加快城市生长和发展。从深远意义上来看,这种城市形态更加进步、现代化,是历史发展的必然选择。

此外,哈尔滨特色鲜明的街道名称也体现出建筑所受外来文化的影响。早期哈尔滨城市街道的名称主要有三种,即受西方国家影响的街名、带有国学底蕴的街名和受人文地理影响的街名,如果戈里大街、斯大林街区等。

(二)公共建筑

哈尔滨被称为“建筑艺术的博物馆”,有着丰富多样的宗教建筑、风情各异的使领馆址、历史街区和规模宏大的中华巴洛克建筑等。这些建筑遗存彰显着哈尔滨建筑文化特色的多元化、百花齐放。

1.宗教建筑

哈尔滨的宗教建筑门类庞杂,包括教堂、寺庙、庵观、清真寺等规模较大的宗教建筑多达上百座,是哈尔滨城市建筑文化特色的重要组成部分和体现。东正教建筑数量最为众多,有圣·索菲亚教堂、圣母安息教堂、圣母报喜教堂、圣·阿列克谢耶夫教堂等;伊斯兰教建筑有清真东寺、香坊清真寺等;天主教建筑有圣·斯坦尼斯拉夫教堂、香坊天主堂、圣·姚索法达教堂等;犹太教建筑有哈尔滨犹太会堂、哈尔滨犹太新会堂等。

2.使领馆址

风情各异的领事馆址有力体现了哈尔滨建筑上的外来文化,曾经有19个国家在哈尔滨设立领事馆。在这十几处领事馆旧址中,有折中主义建筑8处,俄罗斯式建筑1处,新艺术运动建筑2处,文艺复兴式建筑3处,古典主义建筑3处,彰显着风情各异的领事馆址的生命力和哈尔滨建筑的深厚文化底蕴。

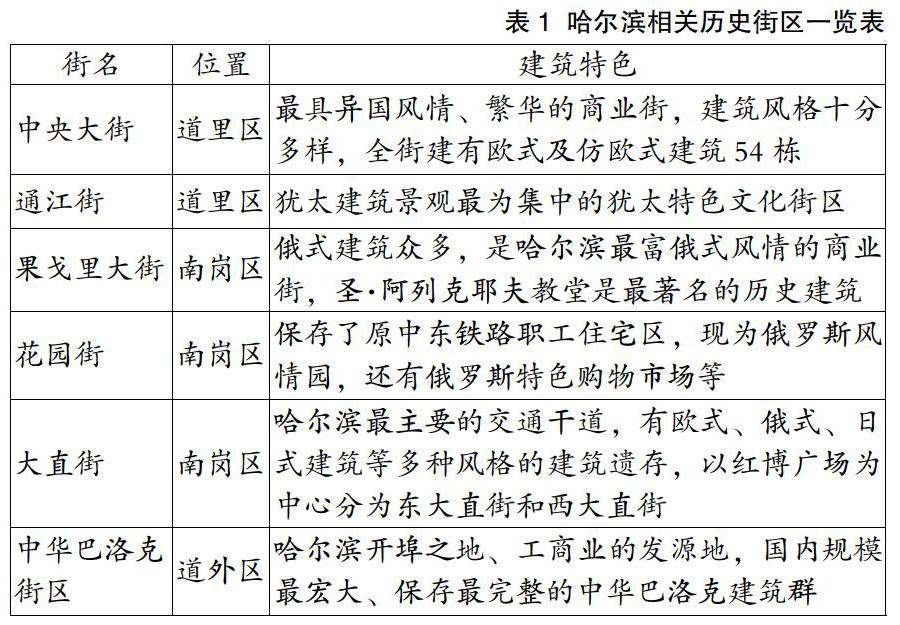

3.历史街区

哈尔滨的历史文化街区是城市建筑文化的集中展现地,不仅数量众多,而且各具特色。目前,黑龙江省确定的首批19个历史文化街区中,哈尔滨就有13个,且中央大街被誉为“中国历史文化名街”。

4.中华巴洛克建筑

哈尔滨道外区有着我国规模最为庞大的中华巴洛克建筑群。巴洛克式的建筑风格典型特征为断檐、重叠柱、波浪形墙体、姿态夸张的雕像、透视深远的壁画等。而中华巴洛克的特征是在保留了巴洛克基本特征的基础上,用中国传统的带有吉祥意义的元素,比如牡丹、莲花、蝙蝠、龙凤等代替西方经典的圣像、花纹等立面浮雕造型,且建筑主体后面大多附有中国传统结构的院落,显示出中西交融的建筑文化特色[2]。目前北京、武汉等城市也有中华巴洛克建筑遗存,但都没有哈尔滨道外区规模宏大。因此中华巴洛克建筑群也成为了哈尔滨城市建筑文化的特色亮点。

(三)居住建筑

住宅建筑主要体现在中东铁路职工宿舍区,如尖顶、卷檐、雕花、原木等俄式建筑元素。哈尔滨的官员宅邸主要分为中东铁路官员宅邸和中国官员宅邸。中东铁路官员宅邸主要分布在南岗耀景街,其宅邸大多以气派、豪华著称。如原中东铁路管理局局长霍尔瓦特的宅邸,是砖木结构的俄式建筑,充分体现了建筑特有的历史特征和时代气息。而中国官员宅邸相比之下,较为小巧精致。商人宅邸也分为中、外商人。中国商人的宅邸以中华巴洛克式建筑为主,配以传统样式的院落,中西合璧;外国商人宅邸则风格迥异,结构复杂,装饰典雅。

(四)風格发展脉络

哈尔滨建筑风格分布集中,种类繁多,囊括了各种风格的建筑样式。

四、建筑遗存的保护与更新

在哈尔滨近代城市建筑发展史中,可以看到多种外来文化在哈尔滨共生、演变和整体转换。现今哈尔滨有很大一部分的历史建筑在自然的侵蚀和人为活动的损耗下已经损坏,失去原有的“灵魂”。这既破坏了历史建筑的文化内涵,也影响了城市整体的美观[3]。

近二十几年来,省、市政府更加重视历史建筑与老街区的保护,颁布了一系列有关具体的保护内容与措施的明确规定,开展更有效的针对性保护。历史城市建筑的遗迹并不是只凭借政府的条令文件就足以很好保留的,城市民众也应该积极参与到城市历史建筑的保护和维护中,与政府协力推广和宣传哈尔滨城市历史文化特色和建筑风貌。

对城市景观改造和更新要遵循相应的原则,如保护原有外来文化建筑,因地制宜,尊重历史的真实性等。因为城市建筑本身包括不同的物质文化遗产和非物质文化遗产,对其合理开发,可使整体建筑质量水平逐渐上升。外来文化建筑的更新与修复,首要前提是能够提升居民的生活水平,与此同时维护完善公共基础设施,提高资源利用率。

五、结语

城市建设发展是一个不断变化的动态过程。保留、保护、更新、发展城市特色风貌,具有巨大的现实意义。英国著名的文保专家费尔顿博士曾说,“维护文物建筑的一个最好办法是恰当地使用它们”[4]。通过对街区、空间布局的整体改造维护、最低限度的改动,或者二次开发建设、重新激活建筑的使用价值等,可在恢复和保持哈尔滨老城的基础上,与时俱进,赋予其新的时代内涵,重新激活其商业、文化的生命力,打造哈尔滨中西合璧的文化名城形象,建设更加美丽、文明、独特的城市。

参考文献:

[1]徐柏姝.哈尔滨宗教建筑对城市建筑文化的影响[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2014.

[2]文峰.历史文化街区景观改造与保护性设计探究:以哈尔滨市中华巴洛克历史文化街区为例[J].艺术教育,2017(3):255-256.

[3]姜雪.俄罗斯建筑风格对哈尔滨城市建筑造型的影响[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2011.

[4]刘娟.中国遗址景观的保护与利用[D].南京:南京林业大学,2008.

作者单位:

扬州大学