林梅村《蒙古山水地图》商榷

2021-04-09李祥东

李祥东

关键词:《蒙古山水地图》;林梅村;蒙古;明代

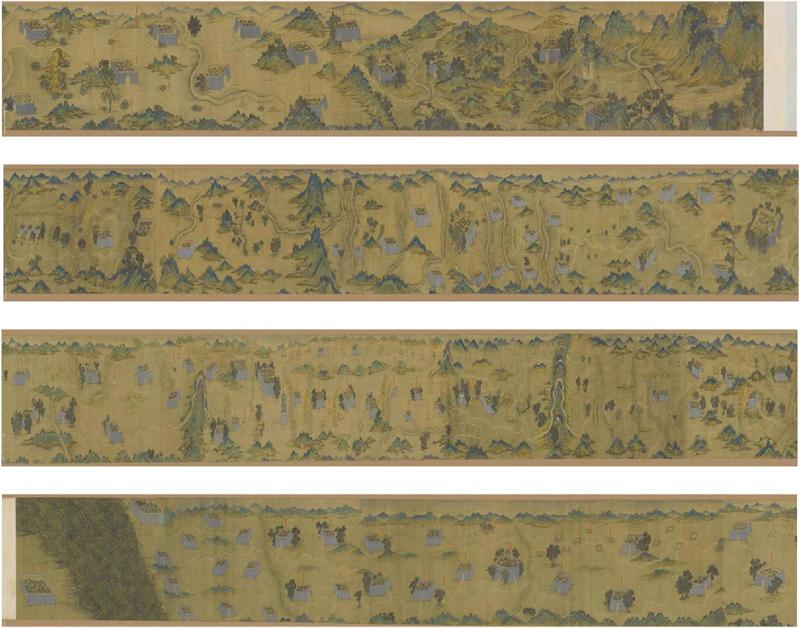

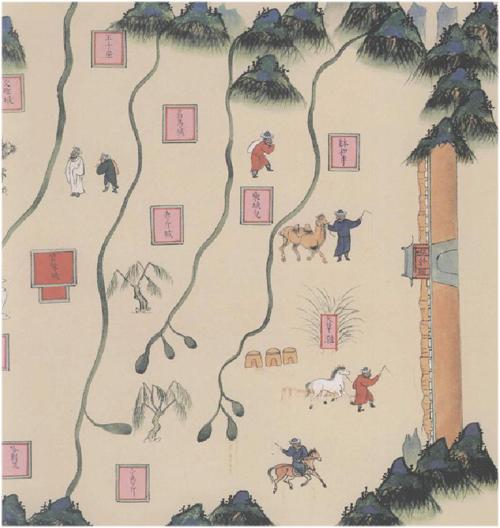

2011年,林梅村先生出版《蒙古山水地图》一书,对据称从日本回流的一幅手卷进行研究,判定其为明官方于嘉靖三年(1524年)至嘉靖十八年(1539年)间绘制的原名“蒙古山水地图”的宫廷用地图。图为新裱绢本彩绘,幅宽0.59米,长30.12米,无题款,所绘为从嘉峪关开始向西南方向直至天方的广大地域间山水及城池、地面名称。林梅村先生认为该图“首尾相当整齐,显然经过剪裁,重新装裱过。写有图名的部分,亦被剪裁……这幅古地图的名称,可能在佚失的卷末题款上,或者在重新装裱时裁掉的引首处或隔水处,原名不得而知。”1虽然林梅村先生说到该图“原名不得而知”,但他在研究过程中判定现附该手卷上的民国书肆尚友堂为该图所加题签上的文字“蒙古山水地图”,就是该图原名,并以此作为他这部大作的书名。该书出版以后,曾有数位读者撰文回应,其中任职于甘肃嘉峪关长城博物馆的张晓东先生发表《明代<蒙古山水地图>探微》一文,肯定该图之发现“意义非凡”,同时指出林梅村先生关于该图绘制于明嘉靖三年到嘉靖十八年之间的判断难以成立,该图绘制时间当在弘治之后,嘉靖二十一年之前。2稍后,该图在2018年央视春晚作为海外回归国宝郑重展示,但并未采用林梅村先生所判定的称名,而是另称“丝路山水地图”,所据不详。其后,有多位学者或文化评论人就该图出处、绘制年代、称名、绘制方式等提出与林梅村先生不同的一些看法。其中清华大学肖鹰先生就该图“国宝资质”提出的4点质疑尤其值得注重。1笔者认为,林梅村先生书中对该图的多项判断值得商榷,而其中最关键的问题迄今未经指出。此即,若依林先生判断,该图为明朝官方绘制于明嘉靖三年到十八年之间的宫中所用地图,其原名即为“蒙古山水地图”。因为该图以嘉峪关为起点向西伸展,此说意味着认为,在嘉靖前期的明朝人的知识和心理意象中,蒙古各部主要驻牧、活动区域在嘉峪关以西。然而,大量明代文献显示,嘉靖前期蒙古各部大多处于嘉峪关以东,延伸达于长城东段以北地区,而且当时明朝朝野对此十分了解,并于长城一线与蒙古长期对峙接触。因而,虽然该图究竟何图尚待进一步研究,但可以肯定其必定不是嘉靖前期明朝官方绘制并使用的“蒙古山水地图”。基于此点,进一步推究林梅村先生关于该图的其他主要判断,显然皆难成立。此问题不仅关涉对该图性质的进一步研判,关涉历史文献与遗存物品研究的方法,也关涉对明代边疆史的基本认识。因为明史学界诸先进迄今对此问题未置一词,笔者不惴浅陋,试分三点加以陈说,求教于林梅村先生及学界前辈。

一、嘉靖前期蒙古诸部主要不在嘉峪关以西

元明兴替之际,元顺帝退走漠北,蒙古势力逐渐衰微,分成互不统属的3个部分,由东向西,为兀良哈、鞑靼、瓦剌。兀良哈部处于大兴安岭东南部,蒙古史籍将其统称为乌济叶特人或山阳万户,明初归附明朝,洪武二十二年(1389年),明朝设泰宁、朵颜、福余3个羁縻卫,据兀良哈之地,称兀良哈。鞑靼处于三部蒙古中部,其地“东自兀良哈,西抵瓦剌”,1因其“可汗”一般由忽必烈后裔担任,因此被视为蒙古上层正统。瓦剌处鞑靼以西,在元顺帝退居漠北后逐渐成为与鞑靼并驾齐驱的势力。明初抵于嘉靖前期历大约一个半世纪间,前述三大部驻牧地皆曾有所迁移。

泰宁、朵颜、福余三卫自宣德年间开始向南迁徙,至嘉靖前期,靠近明京城以北、长城以外地带。嘉靖十年(1531年),兵部尚书李承勋陈奏备边五事,内中提及:

辽东、蓟州二镇,东北则海西诸夷,西则朵颜三卫,而朵颜尤近京都。往昔永平、蓟州不闻有警,自陈乾失律之后,花当之势浸骄,其巢穴布在红罗山前后,与建昌营、密云、永平为界。然此地因彼住牧,北虏亦罕能至。善抚之则为藩篱之用,不善抚之则为我门庭之寇,宜行彼处镇巡,加意防守。2

又如嘉靖十二年(1533年)一月,巡按直隶御史闻人诠说到,“居庸以东密云诸镇,与朵颜三卫仅隔一山,密迩京师陵寝。”3曾在自嘉靖十四年至嘉靖十七年任辽东巡抚的任洛说到:“自宁前抵喜峰,近宣府,曰朵颜;自锦义历广宁,至辽河,曰泰宁;自黄泥洼逾沈阳、铁岭,至开原,曰福余。皆逐水草,无恒居,部落以千计,而强则朵颜为最焉。”4这些言论发表时间,都在林梅村先生所说“蒙古山水地图”被官方绘制的嘉靖三年至十八年范围之内。

成吉思汗嫡系后裔在明代被称为鞑靼,其主称大汗。15世纪后期,鞑靼部击败曾靠近北京一带的瓦剌部,成为与明朝互动最多的蒙古势力。鞑靼部首领达延汗(1473—1516年)多次率军进入明北部边境,曾与正德皇帝所率明军战于应州,明朝史书称其为“小王子”。达延汗在正德年间病逝后,其三子巴尔斯博罗特为汗。巴尔斯博罗特去世后,其长子吉囊承袭济农之位,次子俺答辅佐吉囊统领鞑靼右翼三万户,与明朝接觸最为频繁。明人郑晓《皇明北虏考》对之有如下记载:

西有应绍不、阿尔秃厮、满官嗔三部。应绍不部营十,曰阿速,曰哈剌嗔,曰舍奴郎,曰孛来,曰当剌儿罕,曰失保嗔,曰叭儿廒,曰荒花旦,曰奴母嗔,曰塔不乃麻。故属亦不剌,亦不剌遁西海去,遂分散无几,惟哈剌嗔一营仅全。阿尔秃厮部营七,故亦属亦不剌,今从吉囊,合为四营,曰哱合厮,曰偶甚,曰叭哈思纳,曰打郎,众可七万。满官嗔部营八,故属火筛,今从俺答,合为六营,曰多罗田土闷、畏吾儿,曰兀甚,曰叭要,曰兀鲁,曰土吉剌。三部众可四万。吉囊、俺答皆出入河套,二酋皆阿著子也,诸种中独强,时寇延、宁、宣、大。南有哈剌嗔、哈连二部。哈剌嗔部营一,酋把答罕奈,众可三万;哈连部营一,酋失剌台吉,众可二万。居宣府、大同塞外。5

引文中的“三部”指后来所说右翼三万户,“营”指构成万户的部落。“应绍不”即永谢布万户,“阿尔秃厮”即鄂尔多斯万户。“满官嗔”是明人对“蒙古勒津”的称呼,蒙古勒津部是火筛统领下的一个部落集团,而土默特部本是蒙古勒津中的一个部落,随着其实力增强,“土默特”逐渐被用来称呼该部落集团,取代“蒙古勒津”而成为该部落集团的正式名称。1从《皇明北虏考》来看,鄂尔多斯万户是由吉囊统领,土默特万户由俺答统领,永谢布万户仅剩的一营由把答罕奈统领。明人冯时可《俺答前志》称,“吉囊壁西方,直关中,俺答壁中,直代、云中,小王子壁东方,直辽、蓟。”2据此,吉囊应在土默特万户西侧,靠近关中。《明世宗实录》中也有,“无何,虏酋吉囊等拥十余万众屯套内,窥犯延绥、花马池。”3可见吉囊部在嘉靖前期至少有一部分屯驻黄河河套地区,但其活动范围并非固着该处。《明世宗实录》载,嘉靖二十年(1541年)“去冬虏酋吉囊部落数万骑踏冰渡河,住牧贺兰山后。”4《万历武功录》称:“先是,能大父吉囊逢黄河冰解入套,则患在张掖、酒泉,出则患在云中、山谷。顷,虏党益盛,套不能容,分据东西庄、宁山后,并擅其地,塞上颇心畏之。”5由此可知,除河套地区之外,吉囊部还出入于贺兰山以西、河西走廊以北广大地区。俺答统领的土默特万户在鄂尔多斯万户东侧。王圻《续文献通考》提到:“嘉靖间,虏吉囊驻牧河套,近延宁;俺答近大同、山西;老把都近宣府。各众十余万,时时寇边。”6嘉靖二十四年(1545年),工科给事中何云雁奏疏提到:“谓宣府自西阳河洗马林堡以西,大同自阳和城柳沟门堡以北,绵亘百里,虏骑出入由之,实惟二镇噤喉,三关藩捍。”7参酌前引《续文献通考》所云,活动于宣府、大同边外的,应是俺答统领的土默特万户。永谢布万户,起初由亦不剌统领。亦不剌曾反叛达延汗,失败后逃离河套地区。《皇明北虏考》载,正德间,“太师亦不剌弑阿尔伦,遁入河西。西海之有虏自亦不剌始也。”8到嘉靖前期,该部主要活动于西至青海、东至宣府以北的地区范围。总制陕西三边尚书唐龙在嘉靖十五年(1536年)奏报:吉囊“别遣五万骑,由野马川渡河径入西海,袭破亦不剌营,收其部落大半,惟卜儿孩所余领众脱走”。9在嘉靖前期,永谢布万户仅剩一营哈剌嗔。另有佚名明人所作《译语》提及,“曰阿剌慎,曰莽观镇,兵各二三万,常在宣府边外住牧,云是分地也。牛羊多于马驼,不时为患。”10引文中“阿剌慎”,当即哈剌嗔。

鞑靼部左翼三万户在达延汗之后归于卜赤汗治下。郑晓《皇明北虏考》对嘉靖前期鞑靼左翼三万户情况记述如下:

亦克罕大营五:曰好陈察罕儿,曰召阿儿,曰把郎阿儿,曰克失旦,曰卜尔报,可五万人。卜赤居中屯牧,五营环卫之。又东有冈留、罕哈、尔填三部。冈留部营三,其酋满会王;罕哈部营三,其酋猛可不郎;尔填部营一,其酋可都留。三部可六万人,居沙漠东偏,与朵颜为邻。11

“亦克罕”即卜赤汗,“亦克罕大营”指的就是卜赤汗掌握的察哈尔万户。据《皇明北虏考》此段记述,察哈尔万户在蒙古沙漠偏东部分,前述朵颜三卫之西。明代史籍关于嘉靖前期察哈尔万户驻牧地位置记载还有很多。其中,魏焕《皇明九边考》卷六《三关镇·边夷考》中有如下说法:

北虏亦克罕一部常住牧此边,兵约五万,为营者五,曰好城察罕儿,曰克失旦,曰卜尔报,东营曰阿儿,西营曰把即郎阿儿,入寇无常。近年虏在套中,以三关为出入之路,直抵山西地方抢掠。12

“三关”指偏头、宁武、雁门三关。由此可知,察哈尔万户活动范围,向西包括河套以北,山西边外一带。张雨《边政考》中收录一幅《三边四镇之图》,其中娘娘滩一段黄河外标注称,“此一带有北虏亦克罕一部住牧,兵约五万,大营凡五,曰好陈察罕儿,曰克失旦,曰卜尔报,东营曰阿儿,西营曰把即郎阿儿,入寇无常。”1此图与魏焕说法可以互证。

郑晓《皇明北虏考》另外提到,“北有兀良罕,营一,故小王子北部也,因隙叛去,至今相攻。”2此兀良罕当指兀良哈万户,是鞑靼部分支之一,与靠近明边的朵颜三卫不同,主要活动于漠北。蒙古史籍《阿勒坦汗传》提到嘉靖十年(1531年)时俺答汗曾发动对该部的战争:

之后不久集结大众于白兔年,墨尔根济农、阿勒坦汗二人又征兀良罕。当其驻于布尔哈图罕山,至而将其击溃加以虏掠之时,兀良罕之图类诺延、格勒巴拉特丞相二人引兵来战。经搏战斩杀得兀良罕溃而逃散。3

“布尔哈图罕山”据宝音德力根考证,指今肯特山。4由此可知,在嘉靖前期,兀良哈万户驻牧地在肯特山、鄂嫩河上游一带。

嘉靖时期明人对瓦剌的记述很少。这是因为在达延汗统治鞑靼部时期,瓦剌受鞑靼部打击向西退去。距离明朝内地既远,明人相关记述自然不及正统、景泰年间之多。不过,明人还是留下了一些关于嘉靖前期瓦剌部驻牧地方位的说法。《皇明九边考》称:“甘肃之边,北虏止贰种,亦不剌盘据西海,瓦剌环绕北山,其余皆西番,种类不一。”5《殊域周咨录》载:“故今甘肃所忧不专在土鲁番,而南有亦不剌,北有瓦剌,皆北狄骁劲。”6从这里可以看出,瓦剌部此时在甘肃以北的“北山”地区。嘉靖四年(1525年),杨一清在处理土鲁番犯边一事时曾提到“北山”这一地名:“今又纠合哈密北山住牧瓦剌达子,复来为患,则前项番人绰列奔、走回妇女朱氏所传之言,皆足征验。”7通过杨一清的记述,可以得知“北山”指的是哈密北山,即今天山山脉东段的巴里坤山。巴里坤山以南既为哈密,那么巴里坤山当是瓦剌驻牧地的南端。

综上,嘉靖前期蒙古主要分为三大势力,即兀良哈、鞑靼、瓦剌。其中兀良哈部保持明朝所设三卫名目,与明朝关系相对平和,活动于长城东段以北区域。鞑靼部内部成分最为复杂,总体势力最盛,其最强盛分支以河套地区北部为中心,活动于长城中西段以北区域,鞑靼其余部分驻牧活动区域在此区域更北地带。瓦剌部活动区域在巴里坤山以北。三部中,唯有瓦剌部所在位置从经度看處于嘉峪关以西,但其纬度甚高,不在林梅村先生所指“蒙古山水地图”之内。关于明中叶蒙古各部方位,达力扎布曾做过系统研究,如欲深入了解全面情况,当参考其著作。8此外,谭其骧先生主编的《中国历史地图集》中有《明时期全图》,虽与嘉靖前期具体情况有所不同,但还是有助于提示通明一代蒙古各部的大致方位。

二、明朝人的蒙古方位认知与西域伊斯兰化蒙古

前节显示,明嘉靖前期蒙古各部主要部分活跃于长城沿线以北,与明朝互动密切。众所周知,明代长城作为军事防线,主要针对蒙古各部,至万历中期以后其东部才成为主要用来抵御后金的防线。因而,明代长城恰好标示出明代蒙古主要势力与明朝互动的地理位置。以此作为判断所谓“蒙古山水地图”原本称名、绘制年代、绘制者的基本参照,不难推知,明人如欲绘制蒙古山水地图,其主体部分当是长城一线以北广大地带,虽然可能将嘉峪关以西一部分地域也绘入图中,但断不至于抛弃蒙古各部活动主要地域而从嘉峪关开始向西南方向绘制。林梅村先生为资深学者,且曾花费8年时间精心研究该图,对此点毫不理会,恐别有理由,可惜未见说明。援疑质理,现就明代朝野关于蒙古方位的知识再做补充,以进一步确认,嘉靖前期明朝人的蒙古方位知识必不至于使之以为蒙古人主要处于嘉峪关以西,并对明人对嘉峪关以西伊斯兰化蒙古的了解略述梗概,期待林梅村先生重新斟酌。

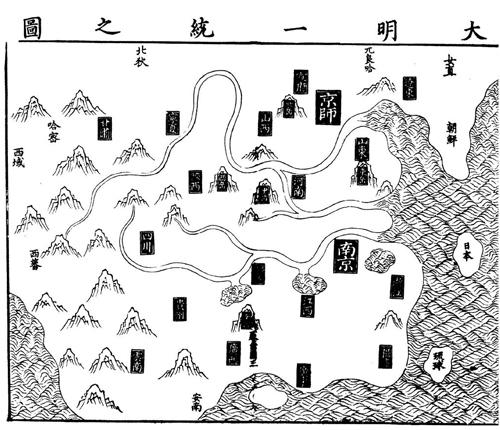

成书于天顺年间的《大明一统志》为明朝官修全国地理总志,其中收录有《大明一统之图》,内中将蒙古未归附明朝部分称为“北狄”,标示其位置在甘肃、宁夏以北,已归附明朝的朵颜三卫在京师与辽东之间偏北地区。

朵颜三卫在嘉靖前期依然与明朝保持着和睦关系,三卫的情况经常出现在边臣奏报当中。如,“辽东塞外之夷,如朵颜诸卫,皆我臣属,必不党彼讐我”;2“其外附者,东北则建州毛邻、女直等卫,西北则朵颜、福余、泰宁三卫。分地世官、互市通贡。事虽羁縻,势成藩蔽,是以疆场无迤北之患。”2时人的这类记述表明,明朝官方对朵颜三卫于辽东偏西北一带驻牧的情况了解甚为清楚。

嘉靖前期蒙古各部中,鞑靼势力最盛,因而明人关于鞑靼的记述相对于其他部更为详细。曾在该时期出任兵部尚书的李承勋曾上《防御大同事宜疏》,内有鞑靼部左翼三万户的情况:

自正统十四年土木之变,自是而后屡屡犯边,抢杀我人民,杀戮我官军。小入则小利,大入则大利。正德十一年,抢至居庸关北口而止。后嘉靖六年正月十七日又复南侵,杀我官军六百员名,竟无遗失,获利而归,亦未尝遭一折挫。轻我之心,自此益肆。南侵之谋,未尝一日而忘也。目今放牧威宁海子等处,养精蓄锐,欲乘秋高马肥弓劲之日,大举而南。3

明人康海曾作嘉靖十三年(1534年)明军战胜鞑靼吉囊部碑文,内称:“嘉靖十三年甲午,虏酋吉囊盘据河套数年,秣马励兵,将图大举,入寇我边……”4显示嘉靖十三年时蒙古鞑靼吉囊部活跃于河套一带,并与明朝发生战事。此时明朝自然对吉囊部动向极为关注,熟知其:“每遇黄河结冻,北虏蹈冰住套,纠集大举。自延绥安定边、宁夏花马池、兴武营等处,拆墙入境。”5嘉靖二十九年(1550年),鞑靼俺答汗部因与明朝“贡市”之事不遂,引军经大同逼京师,饱掠数日后经古北口退出,史称“庚戌之变”。其后约20年间,明朝与鞑靼之间时有战事,至隆庆五年(1571年)双方达成和解。开始常态互市,明朝封俺答汗为“顺义王”,史称“俺答封贡”。其后明朝与蒙古各部贸易往来更为频繁。6此段历史对于明朝君臣说来,无疑是深化了解蒙古各部的重要经历。

对于大致同时辗转于青海一带的亦不剌部,明朝也颇了解。嘉靖初大礼议重要人物之一桂萼在嘉靖八年(1529年)所进舆地图中,对该部驻牧地有明确说法:“亦不剌一种窜于陕之西海,地方蔓延至于西宁,使一带地土不得耕种,士民不得安业。直抵洮岷,颇难制御,则其势有可虑者。”1当时瓦剌已经远退西北方向,与明朝接触不多,但桂萼《进哈密事宜疏》显示,明朝对其动向也有一定了解:

回夷疆土,东至哈密界六百里,西至曲先有七百里,南北相去约有百里。北山后为瓦剌达子,南山后为番子。2

回夷羽翼,其山北为瓦剌达子。部落约有十

万,其性比宣大达子稍和缓。自来与中国不通贡,亦不犯边。近来贫困,亦稍有入侵意。而吐鲁欲犯顺,辄便纠合以助声势。瓦剌之贫穷无赖,多随之抢掳人口财物,瓦剌得者属瓦剌,回子得者属回子。3

明朝曾3次编辑本朝典章制度文献,作为施政法规,称为“会典”。万历初年所修《大明会典》中关于蒙古的记述,体现明朝正德、嘉靖、隆庆、万历时期官方的蒙古意象。其中卷107《朝贡》“北狄”条称:迤北小王子、瓦剌三王、顺义王、朵颜卫、福余卫、泰宁卫;4卷111《给赐》“外夷·北”条有:“迤北鞑靼及瓦剌”、“顺义王及套虏”、“朵颜、福余、泰宁三卫”。5从中可知,明朝政府与蒙古各部保持“朝贡”或“给赐”体现的往来关系,而明朝人所知蒙古各部,相对于明朝内地而言,皆在其北,而非其西。

如前所述,明朝乃至嘉靖前期君臣对于蒙古诸部基本方位始终了解,清晰记载了其各部驻牧地大致方位以嘉峪关以东、长城以北一带为核心区。嘉峪关以西虽有蒙古部落,但远非蒙古主体部分。因此明嘉靖前期官方如欲绘制蒙古山水地图,不会是林梅村先生所指“蒙古山水地图”所呈现的那样从嘉峪关开始向西南方向伸展到天方一带。

该图所绘内容既然与明嘉靖前期朝野关于蒙古的知识、意象不能吻合,林梅村先生因何理由认定该图为嘉靖前期官方所绘“蒙古山水地图”?仔细查检林梅村先生之书,仅可发现一句相关说法。林先生称:“此图题签所谓‘蒙古,指称雄欧亚大陆的蒙古四大汗国后续王朝。”6这样的说法,并不符合逻辑。“蒙古四大汗国”是元代格局,到嘉靖前期,元朝灭亡已经一百六七十年,其间蒙古各部经历多次大空间迁徙、重组,而明朝一直与蒙古各部主体人群接触互动,包括发生战争和互市。在这种情况下,嘉靖年间明朝官方要绘制蒙古地图,如何可能放弃自己对蒙古的直接了解和早已今非昔比的眼前现实,而把成为过去的“蒙古四大汗国”之后续王朝绘于图上?何况,嘉靖前期的明朝人本来知道,相当于林梅村先生所说“蒙古山水地图”中的许多地方,当时并不是蒙古人的聚居区。7林梅村先生书中认定该图“绝非寻常百姓家所用地图,必为明王朝国家所有,原系明王朝内府藏图。”8既然将这幅图定性为“地图”,则该图必然具有实用性。如此,则图中所绘怎能完全不是明朝人熟知的蒙古地区?明朝人如果搞不清楚蒙古人实际处于何地,如何与之发生前文所述的各种交往、博弈?

“蒙古山水地图”所展现的是以嘉峪关为起点,向西至天方这一片广阔的地区。明人将这一区域统称“西域”。《大明会典》载:“肃州西七十里为嘉峪关。嘉峪关外并称西域。”9前引《大明一统之图》中,该地区接近嘉峪关地带也标为“西域”。故如明朝人果真要绘制该区域地图,最可能的命名方式是将之称为某种西域图。

明人所称西域之北部,临近嘉峪关地带,在明代的确有蒙古部族,但与其他民族混居,相当一部分伊斯兰化。明前期曾在嘉峪关外设7个羁縻卫,合称“关西七卫”,具体为哈密、安定、阿端、赤斤蒙古、曲先、罕东、罕东左。七卫之中,距离嘉峪关较近的赤斤蒙古卫为蒙古人,但与“西番人”通婚。1距离嘉峪关最远的哈密卫则是“回回、鞑鞑、畏兀儿杂处”。2嘉靖八年,明朝正式放弃哈密,关西七卫先后落入土鲁番手中,从此该地区成为伊斯兰势力控制区。明朝人对伊斯兰信徒统称“回回”。3关西七卫西北为“亦力把里”,或称“别失八里”,其人当是蒙古四大汗国之后,但其在明代的主要生活、活动地域处于林梅村先生所说“蒙古山水地图”所繪地域之北。在《明史》中,蒙古各部包括鞑靼、瓦剌、朵颜、福余、泰宁,列在“外国传”中。别失八里则列在“西域传”中,与蒙古诸部不在一类。

三、对林梅村先生其他相关判断的质疑

林梅村先生在《蒙古山水地图》一书及其后发表的作品中,对该图还做出其他一些判断,也关系到对该图性质的认定,其中多项难以成立,试为陈说如下。

1,关于绘制时间

林梅村先生判定该图绘制于嘉靖三年到十八年之间,理由是“图中出现嘉峪关,年代必在嘉靖三年明军退守嘉峪关以后。图中不见嘉峪关以西‘永兴后墩(今称‘长城第一墩)等明长城烽燧,年代则早于嘉靖十八年”。5嘉峪关关城建于洪武五年(1372年)由明征西大将军冯胜为守卫肃州而修建。6因建在肃州以西的嘉峪山上,名“嘉峪关”。此后在弘治七年(1494年)、正德元年(1506年) 、嘉靖十八年曾3次修缮。因此,嘉峪关出现在洪武五年之后所绘任何包括其所在地的地图之上,都有可能。林梅村先生却认为图中出现嘉峪关则其图必然绘制于“嘉靖三年明军退守嘉峪关以后”。其推论的逻辑令人费解。

关于该图绘制时间下限,林梅村根据图中不见嘉峪关以西的“永兴后墩”等明长城烽燧,判定其绘制时间早于嘉靖十八年。做此说时,林梅村先生并没有给出永兴后墩建于嘉靖十八年的根据。该墩在嘉峪关以“西二十里”。7张晓东前揭文中提出,永兴后墩应修建于嘉靖二十三年(1544年)到嘉靖二十五年(1546年)之间。8林梅村先生并未提供依据,张晓东先生提出永兴后墩并非建于嘉靖十八年的一些依据,这至少意味着学界对永兴后墩修建时间并无一致意见。其实,即便其修建时间得以确认,也仅存在该墩出现在其修建之后的相关地域地图之上的可能性,而非构成其出现的必然性。故林梅村先生关于该图绘制时间之上限与下限的判定不仅皆无确证,而且即使作为推测也有明显逻辑漏洞。云南大学成一农先生注意到此类漏洞,他认为,“蒙古山水地图”的绘制时间存在多种可能性,“1. 绘制于明代中晚期,其既可能是与其有关的其他地图的祖本,也有可能其是基于这一系列中的其他地图或者相关资料绘制的;2. 绘制于清代前期,很可能是基于其他地图绘制的;3. 绘制于民国时期,同样可能是基于其他地图绘制的。”同时指出,“在对另外两种可能没有加以辩驳的情况下,林梅村就只强调其中一种可能,其结论显然值得商榷。”9这种意见是值得注意的。

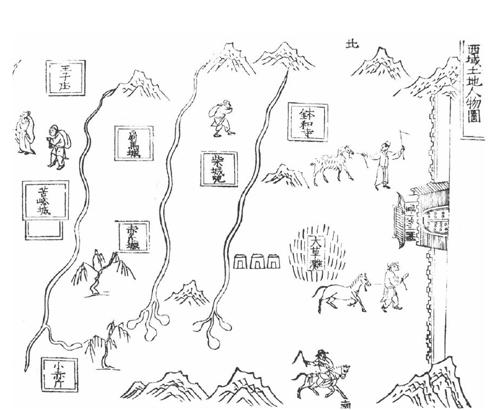

2,关于“蒙古山水地图”的其他版本

林梅村先生《蒙古山水地图》第三章标题为“明代刻本和彩绘抄本之发现”,其中提到,他发现了“蒙古山水地图”的另外两个刻本和一个彩绘抄本。两个刻本之一,是收录在《陕西通志》中的《西域土地人物图》;另一个是收录在《陕西四镇图说》中的《西域图略》。彩绘抄本则是现藏于台北故宫博物院的《甘肃镇战守图略》中的《西域土地人物图》。林梅村先生认为他所认定的“蒙古山水地图”是这3幅图的母本。1如果被林梅村先生认定为“蒙古山水地图”之图果真有另外多个版本,那么判定其性质的条件自然就变得充分得多。林梅村先生的判断若有3幅可确定绘制时间与性质的其他版本为证,那么对前文讨论的看法就都要重新斟酌了。然而对比这4幅图可知,这些图中另外3种之间有渊源关系,而该3种与所谓“蒙古山水地图”属于不同的图,并非同一图的不同版本,“蒙古山水地图”也不是另外3幅图中任何一幅的母本。

首先,除了林梅村先生指认的“蒙古山水地图”之外,另外3幅图各有原名,其中两幅称《西域土地人物图》,一幅称《西域图略》。如果所谓“蒙古山水地图”与另外3幅为同图,其原名岂不就在《西域土地人物图》或《西域图略》之中,何必采用民国书肆商人所书题签中依据不明之语为名?

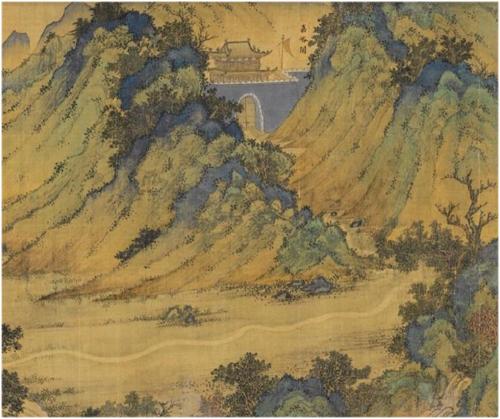

将这4幅图加以对比,立即可见差异。因为4幅图的起点均为嘉峪关,取各图起点即“嘉峪关”部分进行比照可见,

A.嘉峪关门朝向。“蒙古山水地图”中嘉峪关城门是南北朝向,其余3幅均为东西朝向;

B.嘉峪关城墙。“蒙古山水地图”中所绘嘉峪关没有城墙,其余3幅均有城墙;

C.关门标字。“蒙古山水地图”中“嘉峪关”3个字标在城门旁边,其余3幅中“嘉峪关”3个字皆为图中关门牌之组成部分;

D.图中内容。“蒙古山水地图”中没有人物、动物,其余3幅皆绘有人物、动物,且其中多数人物位置、动作相似。

简而言之,所谓“蒙古山水地图”与另外3幅图存在明显差异,而另外3幅图之间存在渊源关系。2

如果比较全图,可看到所谓“蒙古山水地图”与其他3幅图的差异还有许多。林梅村先生看到了其中两点差异,并解释如下:

第一、《蒙古山水地图》中的某些城镇只画图像而无名称,《西域土地人物图》补充了这些名称,所画城镇亦多于《蒙古山水地圖》,而多出部分显然是刊入刻本时增补的。第二、《蒙古山水地图》无人物和动物,而《西域土地人物图》却补刻了人物和动物。3

前述差别显然可以由多种原因造成,在不去调查、比较、分析那些可能存在的证据和关联情况下,凭空将一种推测当作结论,资深学者在学术问题上如此轻率,令人费解。如若后辈学者也学林梅村先生的榜样,也可以反过来说《西域土地人物图》是“蒙古山水地图”的母本。理由套用林梅村先生的说法:

第一、《西域土地人物图》中的某些城镇既有图像又有名称,《蒙古山水地图》删掉了这些名称,所画城镇亦少于《西域土地人物图》,而少的部分显然是刊入刻本时删减的。第二、《西域土地人物图》有人物和动物,而《蒙古山水地图》却漏刻了人物和动物。”

面对这样与林梅村先生相反的说法,不知林梅村先生会如何反驳?

归纳一下,另外3幅图与所谓“蒙古山水地图”虽然所绘地域接近,但并非同一幅图,不应被视为同图的不同版本,“蒙古山水地图”是其他3图“母本”的说法,全无根据。

3,关于“画风”相似

林梅村先生对于“蒙古山水地图”性质和绘制时间的判定还有另外一个理由,即该图绘画风格属于明中叶吴门画派。他说:“从艺术手法看,这幅山水地图颇受明中期苏州吴门画派早期艺术影响,以表现青绿山水、高山大川为主;气势恢宏,尺幅巨大。”1进而他又仅仅根据这种绘画风格的相似性大步迈进,判定“蒙古山水地图”的绘制者与吴门画派著名画家仇英为同时代人,而且该人绘制“蒙古山水地图”时使用了仇英绘制《归汾图》所用同一个“粉本”。2于是,仇英的时代也就是“蒙古山水地图”绘制者的时代了。然而这种常见于大众文玩鉴定节目中“专家”说话方式的推论在处理学术问题时是不够严谨的。因为相似性可以通过模仿造成,也可以在并无有意识模仿的情况下偶然出现,还可以在后世潮流演变中自然涌现,相似性与具体关联性迥然不同,将相似性直接转化为具体关联性的说法在学术判断中是歪曲或者偷换概念。就“蒙古山水地图”而言,即使其与吴门画派画风接近,也不能排除后世画师模仿前代风格的可能性。后人仿制前代物事,屡见不鲜,岂能一见相似便视为同一。况且,诸多学者包括林梅村先生本人都将“蒙古山水地图”定位为一幅地图,而不是一幅山水画,既然如此,用山水画的“画风”和山水画多用“粉本”来推断一幅地图的绘制者、时间,并认为该地图绘制也用与山水画相同的“粉本”,这是不是孟浪了些?

4,关于“蒙古山水地图”的绘制者

《蒙古山水地图》虽然早已引起读者诸多质疑,但是林梅村先生并未修改其基本主张。在该书出版7年之后,林梅村先生又出版新著《观沧海——大航海时代诸文明的冲突与交流》,其中第四章“明帝国宫廷制图师考”进一步为“蒙古山水地图”锁定了具体繪制者——谢时臣。具体做法是,举出明人何良俊《四友斋画论》中的一段记载:“苏州又有谢时臣,号樗仙,亦善画,颇有胆气,能作大幅。然笔墨皆浊,俗品也。杭州三司请去作画,酬以重价,此亦逐臭之夫耳。”1根据这段记载,林梅村先生做出重大推论:

我们怀疑,谢时臣被“杭州三司请去作画,酬以重价”,实际上是受京师兵部之托,绘制《蒙古山水地图》。台北故宫博物院藏有此图彩绘抄本,名曰《西域土地人物图》,当为兵部用图,而马理纂《陕西通志》版《西域土地人物图》当为地方官用图,那么《蒙古山水地图》手卷实乃嘉靖皇帝用图。此图现存30余米,原图长达40米,而嘉靖初年中国画坛能够创作如此恢宏的“长卷巨幛”者,唯有谢时臣一人。2

《蒙古山水地图》绘于嘉靖三年至十八年,现存30余米,原图长达40余米。嘉靖初年中国画坛能创作“长卷巨幛”者唯有吴门画师谢时臣。嘉靖年间谢时臣被“杭州三司请去作画,酬以重价”。我们认为,谢时臣很可能是受杭州三司之托协助宫廷画师绘制《蒙古山水地图》,那么,谢时臣实乃这幅丝绸之路长卷的主要绘制者。3

谢时臣被“杭州三司请去作画”一事仅见于何良俊《四友斋画论》,是否属实,尚无别证。在明代,“三司”指承宣布政使司、提刑按察使司和都指挥使司,其职能各不相同,三司为何会联合聘请谢时臣“作画”?未见何良俊说明。所作何“画”?也未说明。而且,何良俊对谢时臣画品、人品皆表示鄙夷。认为其画“笔墨皆浊”,为“俗品”,其人为“逐臭之夫”。更重要的是,何良俊没有一言说到谢时臣与所谓“蒙古山水地图”之间的关系。这样一段简短记载,到了林梅村先生手中,三言两语,就转变成了确定“蒙古山水地图”绘制者的依据。他的大尺度迈进,不知是否可以成为文史考据的方法范例:先是“怀疑”谢时臣受杭州三司之托“实际上是受京师兵部之托”,继而无需任何考证,在下一个句号标出之前,“蒙古山水地图”就“实乃嘉靖皇帝用图”了。再下一个句号之前,该图就是谢时臣所绘了。如前文所述,所谓“蒙古山水地图”究竟绘制于何时尚待进一步考证,林梅村先生就将自己推论的该图绘于嘉靖前期作为凭据,与何良俊的一句谢时臣“能作大幅”结合,得出谢时臣绘制了“蒙古山水地图”的结论。在把两个不严谨的推测结合起来,衍生出第三个不严谨推测之后,到了下页,前面的推测又径直变成了斩钉截铁的判断:“那么,谢时臣实乃这幅丝绸之路长卷的主要绘制者”。这样的推论效率惊人,是否可以效法,还请林梅村先生详细指点。

5,关于傅熹年先生“鉴定”

林梅村先生书中说到,该图曾经国家文物鉴定委员会主任傅熹年先生“初步鉴定”。傅熹年先生在相关领域造诣颇深,如果确有鉴定,任何研究者当慎重参考。可惜林梅村先生关于此点叙述极其简单,只说:“《蒙古山水地图》购回北京之后,国家文物鉴定委员会主任傅熹年先生作了初步鉴定,以为恐非清代之物,至少是明代中期以前的作品。”4据此叙述,傅熹年先生只是略做口头推测,并没有做过本人承担责任的鉴定结论,在无书面鉴定意见呈现出来之前,不应认为傅熹年先生对该图做出过正式鉴定。其实,即使傅熹年先生主张该图为明代中期以前作品,事涉重大,也需检看其具体证据和分析过程。学术判断并不依言说者身份高低定是非,并不以“权威”之言为结论,任何人的观点都需要以证据为基础,需要符合逻辑,也需要回应其他学者乃至社会公众的质疑。

四、结语

林梅村先生在2011年出版《蒙古山水地图》时讲到,他自2004年即受从日本花费“巨资”购买该图带回国内的易苏昊先生委托对该图进行研究,为时8年。其后,到2018年该图在中央电视台春晚节目亮相及在同年出版的《观沧海——大航海时代诸文明的冲突与交流》中第一次指定谢时臣为该图绘制者,又有7年。如此林梅村先生研究该图前后15年。除了其关于该图中西域地名的研究可信性当待“西域”历史地理研究者另外评价外,其关于该图基本属性的研究结果可以归纳为一个组合性判断:该图为明朝官方为供嘉靖皇帝本人使用而在嘉靖三年至嘉靖十八年之间经兵部花费巨资聘请浙江画师谢时臣绘制的“蒙古山水地图”。如前所述,这样的总体判断不能成立。那么如果将之分解为单独侧面的判断,是否有单独可以成立的分支性判断?1,绘制人为谢时臣——不能证实;2,绘制该图为明朝官方行为——毫无依据;3,该图为供明嘉靖皇帝本人使用的宫中用图——毫无依据;4,该图绘制于嘉靖三年至嘉靖十八年之间——不能证实;5,该图所绘地域为“蒙古山水”——错误。综合来看,林梅村先生关于该图总体性质的关键主张,无论综合而言,还是分解而言,都不能确立。林梅村先生在2011年出版《蒙古山水地图》的时候,该图还只是私人文玩藏家手中藏品,与公众知识关系较小,可以带出国外展览,也可以上市拍卖。1彼时说法随意一些,尚无关大局。但在2018年春晚前后,该图已经作为“国宝”收藏于故宫博物院,相关各项定性也成为公众普遍关注、接受的公众知识。该图正在成为国民历史知识教育的重要物证,同时还意味着明代蒙古史研究领域新说法的推出。在这种情况下,对该图的认识之意义就与前大不相同,有必要更为谨慎了。因此,笔者认为包括林梅村先生在内的学术界应该对该图再加研究,其中包括用科学技术手段对该图所用纸张、颜料、装帧材料、绘制技术做出郑重鉴定,也应该广泛咨询历史地理、文物鉴定、书画史、蒙古史、明史、清史、中亚史各相关领域学者的意见。如此,澄清相关疑点应是可能的。