高速铁路四电工程BIM技术施工应用

2021-04-09张玉

张玉

(北京新耀祥和科技有限公司,北京 100124)

0 引言

截至2019年底,我国高铁运营里程已达到3.5万km,覆盖了80%的城市,占世界高铁里程的70%。铁路智能化是世界铁路未来发展的重要方向,铁路大数据和人工智能应用水平将显著提高,一体化信息集成平台、网络安全体系、信息化治理体系构建逐步开展。“京张高铁”“京雄高铁”标志着我国高铁已经从自动化、数字化、网络化走向智能高铁阶段。建筑信息模型(Building Information Model,BIM)技术应用是智能高铁的重要内容,智能建造以BIM+GIS技术为核心,综合应用物联网、云计算、移动互联网、大数据等信息技术与专业工程技术融合,利用数字化仿真建造[1],实现对通信、信号、电气化工程全生命周期的可视化、数字化、全生命管理,有效跟踪、控制关键进度节点;减少碰撞与返工,提高建造质量、保证施工安全、优化施工进度、辅助施工现场的精细化管理,打造了数字化高铁神经系统[2],为智能高铁建造打下坚实基础。

1 四电工程BIM技术施工应用路线

按照我国智能高铁2018—2035年走向创新示范、加速突破、全面提升的三阶段目标。智能建造以BIM+GIS技术为核心,综合应用物联网、云计算、移动互联网、大数据等信息技术[3]与四电专业工程技术融合,通过自动感知、协同互动、主动学习和智能决策进行智能诊断,开展通信、电力、信号和电气化工程设计移交模型的深化工作,利用BIM三维数字化技术成果,做到项目协同、阶段协同、任务协同、专业协同。以支持或完成施工模拟、工程量计算统计、仿真检测[4]、成本预算、运维管理等业务工作。四电工程在施工阶段的BIM技术应用范围可归类为以下内容:

(1)深化设计。交付以深化设计模型为代表的设计成果。在考虑现场实际并满足功能需求的前提下,利用BIM技术对四电工程施工图设计文件进行验证并深化设计,完成对四电工程各专业设计图纸三维模型的搭建,过程中应确保与施工时使用的二维成果内容、深度相一致。深化模型将用于施工阶段的模型综合、碰撞检查、进度模拟、方案模拟、辅助工程量统计等各项BIM执行内容。在BIM模型审核过程中,利用BIM的可视化优势,发现图纸中存在的问题,及时在图纸会审中反馈。

(2)综合协调。基于各专业BIM模型,对管线进行统一的空间排布,确保管线可以满足自身系统以及其他系统的整体要求,以解决空间碰撞问题,同时对协调图和深化图出图以及施工作业进行指导、协调。

(3)施工工艺模拟。利用BIM施工模型,对施工工艺进行三维可视化模拟展示或探讨验证,展示重要施工区域或部位施工方案的合理性及不足,协助施工人员充分理解和执行方案的要求。模拟的内容包括但不限于:平面布置可视化、作业工艺、施工顺序等。模拟中的工艺要素由施工工艺标准或技术交底所提供。

(4)视频动画。利用模型的三维可视化特点,对模型进行操作或演示,并制作成一定时长的视频格式文件。

(5)施工进度模拟。利用BIM施工模型,对施工进度进行三维可视化的模拟展示或探讨验证。模拟中的时间要素由施工进度计划所提供。实现智能高铁的进度数据互相校验,简化管理层级,提供决策效率,使管理者直面现场,让作业者专注作业要点。确保施工阶段的BIM工作成果及时准确传递到施工现场。在施工过程中,利用综合模型和施工方案/工艺辅助模型指导现场施工,对比并及时发现现场施工及工艺的错误,提高工作效率。

(6)施工工序模拟。利用BIM施工模型,对于施工工艺进行三维可视化的模拟展示或探讨验证。模拟中的工序要素来自施工作业流程。

(7)场布协调管理。建立各阶段场地规划布置模型,通过BIM的三维可视化、漫游等功能,真实反映出设备与现场的状况,为管理者沟通和决策提供依据。

(8)安全管理。基于BIM的安全管理功能,通过BIM+VR技术直观察看防护设施模型布置情况,反映现场安全设施布置状况及危险源,为管理者沟通和决策提供依据。

(9)VR应用。利用BIM+VR体验未建成项目实际实施后的效果,让很多质量、安全问题得以提前考虑、提前修改,有效地避免资源浪费,保证项目在各个阶段高效、高质量地完成。

2 高铁四电工程建造阶段的BIM技术应用

2.1 应用效果

(1)可视化施工指导。BIM的可视化优势能够使项目管理人员在动工前预测建筑的性能,获得更直观的三维协调效果图[5]。经过整合的项目数据可提高时间和空间的协调利用率,并可在施工前确定设计中存在的问题与冲突。

(2)数字化施工。BIM技术能够支持项目从设计到制造的整个过程,在BIM模型的基础上,利用4D模拟技术及施工工艺模拟技术,把传统的二维图纸和文字转换为三维的建造过程进行模拟,可以在施工前作出合理安排,优化施工进度,找出问题并提前协调,提高了施工安全管理水平和专业间的协调水平。

(3)专业协同建造。专业协同模型通过信息模型进行传递,在模型上附加有效信息,整合工艺工法、施工专业的信息和流程,完成建造成本、进度、质量、安全等管理。

2.2 应用要素

2.2.1 BIM技术实施工作流程

施工准备、施工阶段、竣工交验结合业主的相关要求及相关方职责,以施工阶段为例,BIM技术实施工作流程见图1。

图1 施工阶段实施工作流程图

2.2.2 BIM建模采用的标准

根据铁路BIM联盟颁布的现行标准进行模型搭建并开展BIM技术应用与管理工作,主要包括《铁路工程信息模型表达标准》《铁路工程信息模型交付精度标准》《面向铁路工程信息模型应用的地理信息交付标准》《基于信息模型的铁路工程施工图设计文件编制办法》《铁路工程WBS工项分解指南(试行)》《铁路工程数量标准格式编制指南(试行)》《铁路工程信息交换模板编制指南(试行)》《铁路四电工程信息模型数据存储标准》[6]。

2.2.3 项目基点设置

Revit模型项目基点用于定义建设项目局部坐标系原点(0,0,0)的绝对坐标,用于在场地中确定建筑的位置与其他建筑间的相对关系。

项目定位基点可选择正负零平面上某2条轴网的交点,各拆分单体均以此点作为项目基点。

2.2.4 坐标系统

坐标系统与规划设计总图保持一致。

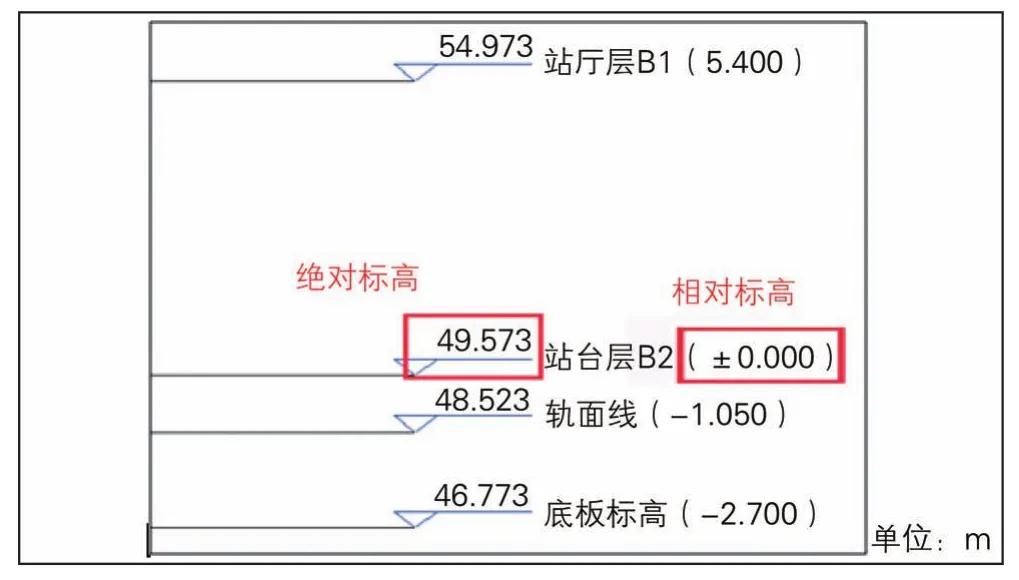

2.2.5 标高系统

BIM模型的标高系统中高程均采用绝对标高,与规划设计总图保持一致,应以设计图纸和地形图为准,与各工点Revit模型标高系统中的±0.000相同。设计图纸中标注的相对标高应在标高的命名中体现,便于设计人员识别。标高系统的设置方法见图2。

图2 标高系统设置方法

2.2.6 项目单位

所有模型均使用毫米作为项目单位,有效位数为3位。

2.2.7 模型拆分原则

区间隧道模型按照里程进行划分,在模型文件命名中注明起止里程以便区别,单个文件大小不超过200 MB,单个工程项目中的多个模型文件应有统一的基准点并基于模型汇总,保持信息统一。

2.2.8 重要及复杂节点的施工预演与分析

利用BIM施工方案模拟功能,对施工建造过程、施工顺序进行重要及复杂节点的施工过程预演与分析,辅助检查施工方案的可行性并进行方案优化,实现施工方案的可视化交底。提供重要及复杂节点的施工预演三维模拟动画视频。

实施流程:(1)收集数据,包括各工点关键节点专项施工方案、施工图纸等;(2)收集BIM模型(场地模型、车站建筑结构模型、区间结构模型、主要机械设备模型、局部地质模型等);(3)检查可编辑模型的准确性、完整性;(4)利用附加施工建造过程、施工顺序的BIM模型制作工序模拟视频,展示施工重要及复杂节点的施工方案。

交付成果:提供重要及复杂节点的施工预演三维模拟视频,能清晰表达施工复杂、关键节点的技术措施和施工工序。

2.2.9 施工过程预演与分析

(1)基础施工过程模拟。在基础等重大施工方案编制前,通过BIM对施工的各个环节进行模拟仿真,以时间轴的形式,展现基础的施工步骤,对关键工序的风险控制点进行分析,确定相应的卡控措施,通过对作业人员的形象直观的施工技术交底,确保关键工序的安全质量符合标准,降低施工风险。

(2)线缆施工过程模拟。室内线缆数量较多,排布较为复杂,利用BIM技术可合理规划室内线缆排布层次与顺序,并进行碰撞检查,避免了线缆交叉。通过对现场施工作业人员进行可视化技术交底,实现线缆排布符合相关标准要求[5],且做到工艺美观、质量可靠。

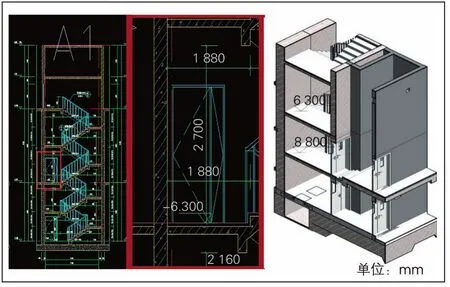

(3)设备安装过程模拟见图3。

图3 设备安装过程模拟

2.2.10 应用BIM进行可视化交底

依托BIM技术可视化特点,通过动画模拟、虚拟现实等手段,逐步建立关键工序施工技术交底库[7],细化作业流程及施工工艺;通过BIM技术的运用,指导编制专项施工方案,直观地对复杂工序进行分析;通过三维视图功能,向全体管理人员、作业人员交底,以达到统一工艺标准、统一作业方法的目的。

3 典型部位BIM技术集中应用

根据设计情况及业主的相关要求,推进BIM技术在智能高铁四电系统集成建造中的应用和推广工作,按建筑、结构、变电、配电、通信、信号等专业建模,为建设智能高铁提供先进的技术保障。

3.1 建模范围

结合高铁四电工程建造范围及任务,可以将按建筑、结构、变电、配电、通信、信号等专业进行BIM建模及应用工作。

3.2 建筑、结构专业BIM应用

对信号楼、牵引变电所、通信基站的土建结构进行模型搭建。

(1)施工准备阶段的现状地形三维测绘。根据测绘精度要求,运用无人机对施工现场采集不同清晰度的影像照片(见图4),然后高精度还原现场树木、建筑物,实现三维地形与BIM软件对接,并进行规划施工、土方测算等工作。树木、建筑实现高还原度,三维地形与BIM软件对接,并进行规划施工、土方测算等工作。

图4 现状场地影响采集

(2)全三维化工程预演。应用BIM技术,在三维环境下设计场地布置临时设施。

(3)施工阶段的三维设计审查。三维建模可更直观展现建筑的空间关系,更容易发现一些复杂空间内的设计问题,发现问题便记录为问题报告,以问题报告的方式提交设计院作为日后设计变更的依据和参考。复杂结构空间检查见图5。

图5 复杂结构空间检查

(4)施工阶段的管线预留洞口检查。开展建筑、结构专业与通信、信号、电力、变电等专业预留预埋的建模工作,确保预留预埋孔洞与管线路由完全对应,以模型作为最终成果,在此基础上出具预留洞口图纸,以指导现场进行一、二次结构的孔洞预留施工。

3.3 其他专业BIM技术应用

其他专业BIM技术应用主要为:在通信专业,对通信基站内设备及电缆径路进行模型搭建;在信号专业,对信号楼内设备及电缆径路建模;在电力专业,对信号楼、通信基站相关电力设备进行建模;在变电专业,对牵引变电所所内设备及电缆径路进行建模。具体表现为:

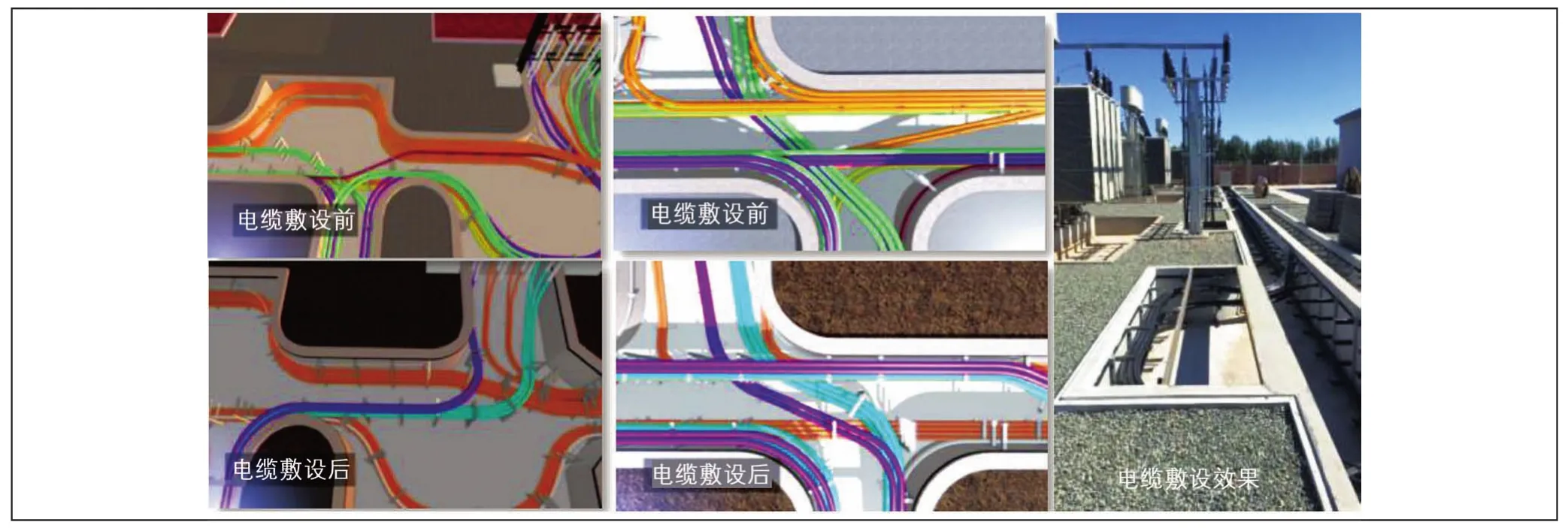

(1)施工准备的管线路由调整。利用三维管综解决电缆排布问题,同时,通过修改管线路由的方式解决电缆交叉问题(见图6)。

图6 管线路由调整

(2)模型信息管理。项目施工准备阶段,利用BIM技术相关软件,录入模型所需要的信息清单。

(3)施工阶段BIM深化设计。对各专业中的防雷接地、电缆布置、电缆接续进行深化设计,并最终形成以三维模型为准的数据归档文件,用来指导施工安装。完善电力与通信、信号,通信与接触网,通信、信号、电力与房建等专业间的接口深化工作。

(4)施工阶段沉浸式游览体验。向业主提供方便快捷的演示与汇报服务,通过简便的操作,使设计成果成为甲方实时游览的场地。便于全过程的进展掌握和监控。

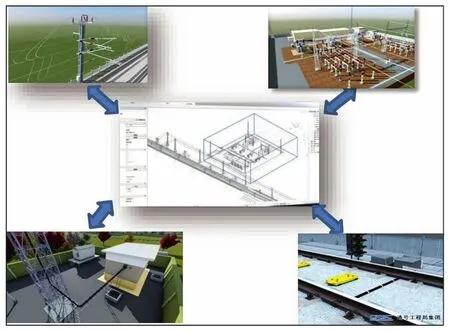

(5)施工阶段全专业三维协同。专业协同模型通过信息模型进行传递,在模型上附加有效信息,整合工艺工法、和施工专业的信息和流程,完成建造成本、进度、质量、安全管理。完善电力与信号、通信,变电与接触网,通信、信号、电力与房建等专业间的接口深化工作[6](见图7),减少返工次数,保证工程质量。

图7 相关专业接口深化设计

4 结束语

智能高铁需要人工智能、大数据、云计算等技术的支撑。通过BIM在高铁四电工程建造过程中的实际应用,集成项目各阶段产生的各项数据信息,实现对四电工程现场施工安全状态的实时监控,有效跟踪、控制关键进度节点;利用可视化、数字化仿真建造,减少碰撞与返工,提高四电工程质量、保证施工安全、优化施工进度、辅助施工现场的精细化管理,实现智能高铁的建造。

BIM中的标准、规范,需进一步完善标准体系,确保信息数据有效传递。促进工程数据信息在各软件平台、各设计环节的流动。需推行统一的国家、行业强制标准,加强软件供应商对BIM标准的支持,确保BIM全生命周期的信息数据有效传递。

BIM技术在京张、京雄高铁等四电工程的陆续成功应用,使基于BIM技术的四电工程建造打通了智能建造领域的信息传递神经系统,奠定了智能高铁专业的基础,实现智能物理高铁与信息数据高铁的融合。