杭州—海宁城际铁路BIM技术应用

2021-04-09夏东

夏东

(中铁第四勘察设计院集团有限公司 城市轨道与地下工程设计研究院,湖北 武汉 430063)

0 引言

近年来,我国已进入轨道交通快速发展期,建筑信息模型(BIM)作为建筑业的全新技术也逐渐应用于轨道交通工程设计中。我国香港与台湾最早在城市轨道交通项目中应用BIM技术,目前已运用到项目的设计优化与细部设计、施工优化与工程进度检测、设施资源管理、防灾与逃生分析等方面[1-2]。在内地,城市轨道交通行业的BIM技术应用处于蓬勃发展阶段,北京、上海、广州、深圳、宁波、武汉、无锡、长沙、南宁、厦门、石家庄、南京、西安、杭州、苏州、沈阳、大连等城市的地铁项目均在一定程度上应用了BIM技术,但大部分城市地铁BIM技术应用主要集中于模型的视觉效果展示、管线综合设计等点式应用[3-5]。

在此,以杭州—海宁城际铁路BIM技术应用为例,重点从前期BIM制度标准制定、BIM技术应用到GIS+BIM+物联网深度应用3个层面进行论述,旨在为城际铁路BIM实施提供思路。

1 工程概况及重难点

(1)工程概况。杭州—海宁城际铁路是我国首个采用直流供电、速度120 km/h,开行大站快车、站站停2种运行组织模式,跨不同地级行政区的都市圈城际轨道交通线路,项目建设对推动海宁市域城镇一体化、快速融入杭州都市经济圈和长三角城市群具有重大意义。

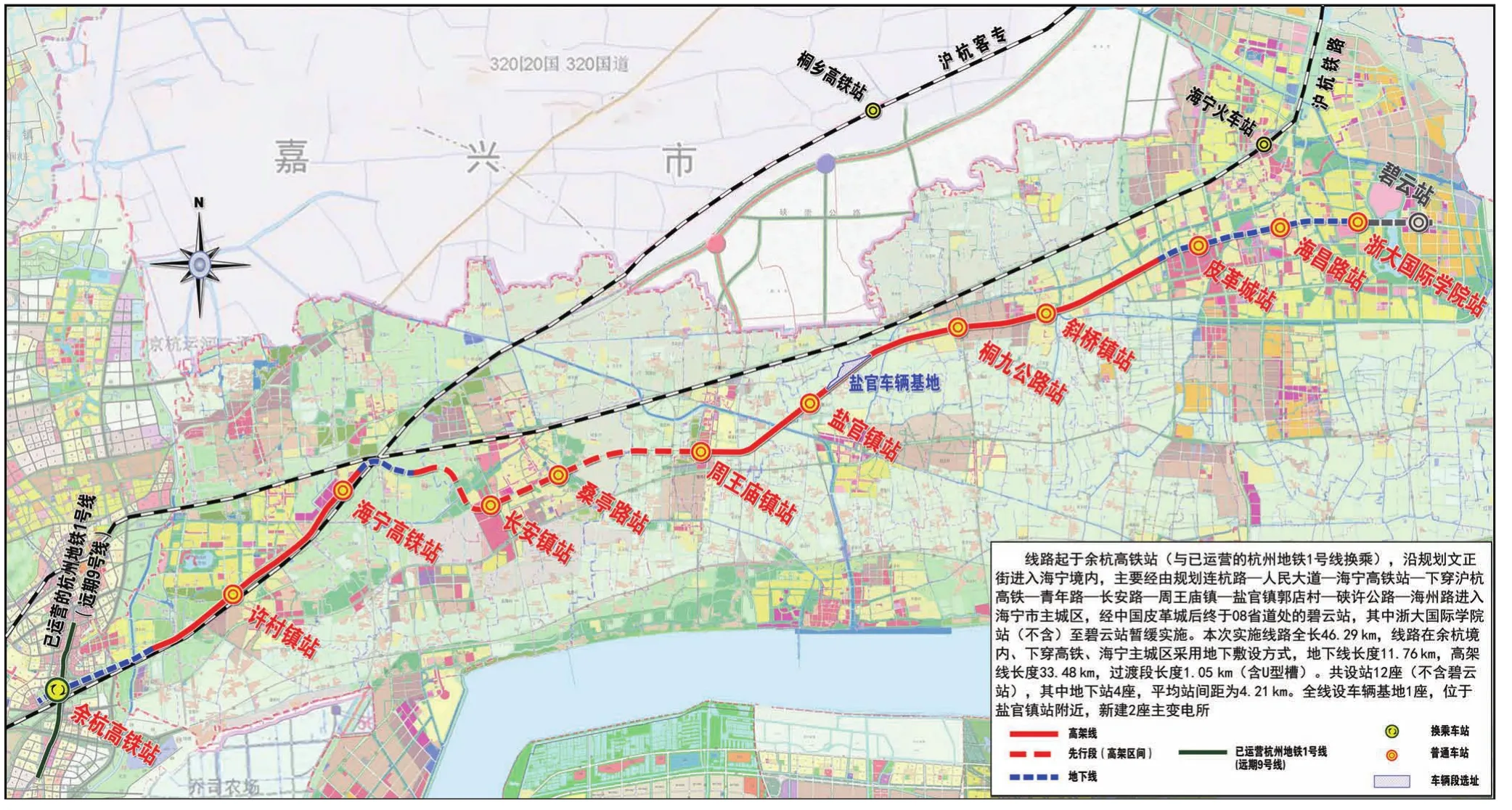

线路起于杭州余杭高铁站,终点站为浙大国际学院站,全线周边城市化程度高,总长46.29 km,其中地下线11.76 km,高架线33.48 km,过渡段长1.05 km,共设车站12座,其中地下车站4座,高架车站8座(见图1)。速度目标值为120 km/h,采用B型车4辆编组,直流1 500 V架空接触网受电。

图1 杭州—海宁城际铁路示意图

(2)重难点分析。该工程控制因素复杂,穿越运营中的杭州地铁1号线及沪杭高铁、沪杭高速公路、杭嘉高压燃气管、秦由高压电力线等众多建构筑物,控制因素多、工程难度大,需结合BIM技术优化设计与施工方案,保证施工安全。

该项目本线高架线占比70.9%,是我国首条全线采用35 m大跨度简支箱梁、预制架设法施工的轨道交通线路,架梁区段线路最长约15 km,梁场生产、运输调度都将直接影响架梁进度和质量。需结合BIM技术对梁的生产、堆放、运输、架设进行全面跟踪与模拟,保证工期。项目计划于2021年6月通车,工期紧、任务重,需结合BIM技术对设计进行优化,保证最优方案及安全施工,打造我国首个城际铁路BIM示范项目。

2 BIM标准与管理体系建设

根据打造城际铁路BIM示范项目的目标,项目伊始就制定了BIM工作组织架构、BIM实施应用点、BIM实施流程及计划、BIM技术应用管理办法、BIM标准和应用指南、BIM建模标准等管理标准文件,并在项目前期对保证整个项目BIM实施的软硬件环境进行搭建。

(1)管理体系建设。项目初期成立BIM领导小组,BIM团队架构包含建设单位、设计单位、施工单位、监理单位及设备厂商等第三方单位,保证所有参建单位全员参与(见图2)。明确了各参建单位职责,并制定下发了《浙江杭海城际铁路有限公司BIM技术应用管理办法》,建设了整套管理体系,以保障BIM应用顺利推进。

图2 BIM团队架构

(2)BIM标准体系建设。以满足目前施工为目的,同时保证运维应用的可能性,在各参建单位共同讨论下,制定了BIM建模标准与应用指南,明确了建模深度及精度,保证了模型的传递性,从设计端延续到施工、运维的全过程。

(3)软硬件环境搭建。为保障项目BIM应用的顺利开展,配置相应的软硬件环境(见图3)。主要建模软件采用Autodesk Revit 2016,表现及检查软件采用Autodesk Navisworks 2016。硬件配置了服务器、台式机及防火墙。2台服务器放置在嘉兴移动机房,采用双线100M专线与现场进行连接,以保证网速。

图3 软硬件环境搭建示意图

3 BIM技术应用

项目启动前对BIM技术应用点进行统一策划,主要包括:BIM选线设计、场地分析、参数化设计、效果可视化、BIM协同设计、碰撞检查、深化设计、4D模拟、施工模拟及运维移交等10个应用点[6-8],应用点也是涵盖从设计到施工,再延续到运维阶段的全过程BIM技术应用。

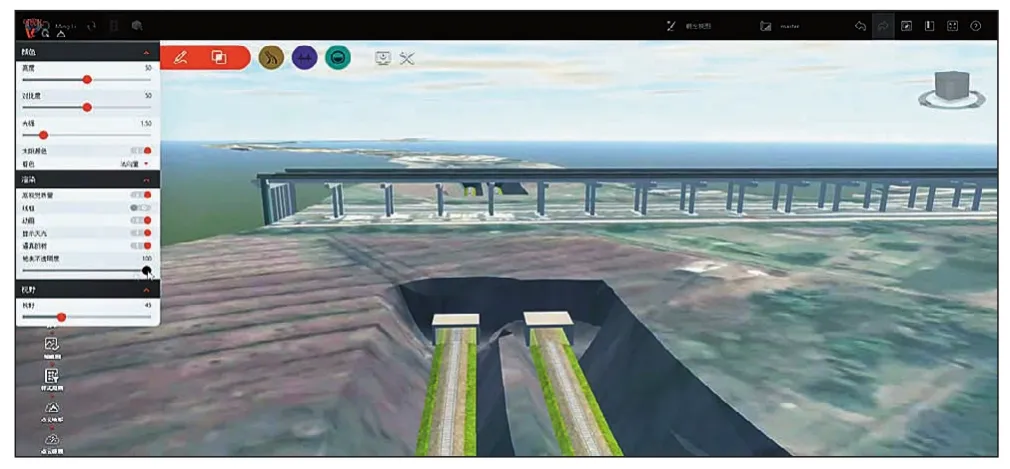

(1)BIM选线。前期采用倾斜摄影技术构建全线GIS模型,基于Infraworks软件进行三维选线设计,能够直观有效地考虑和避让项目沿线的规划学校、道路、互通匝道等控制性因素,快速稳定线站位方案(见图4)。

图4 BIM选线

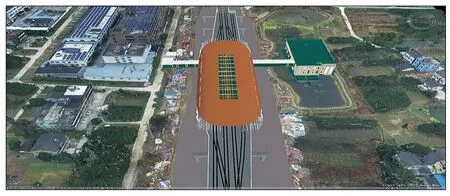

(2)场地分析。基于GIS模型,将设计模型与之进行合成,可得到精确的车站布置信息,基于三维模型对车站周围场地、规划、防火间距等情况进行分析,能够快速稳定车站方案设计(见图5)。

图5 场地分析

(3)参数化设计。通过自主研发插件,在Inventor中对区间隧道、桥梁进行参数化设计,结合以后的模型库在方案阶段快速调动、生成方案,在施工图阶段对模型库进行细化,可直接生成施工模型,并直接出图,提高了设计效率。

(4)效果可视化。建立BIM模型后,利用BIM可视化特点,可实时对方案设计进行优化调整,并借助VR技术对效果进行展示,提前预知设计效果。

(5)BIM设计协同。项目初始,确定了BIM坐标为海宁80坐标系,高程采用国家1985高程。建模时即采用该坐标,保证了各专业的一致性。不同专业间采用“链接”形式进行协同,单专业间采用“工作集”形式进行协同(见图6)。单专业模型通过内部复核检查,保证模型的准确性,并同其他专业进行整合,得到全线的BIM模型,并实现出图。

图6 BIM设计协同

(6)碰撞检查。搭建全专业模型后,利用Navisworks进行碰撞检查,碰撞检查的重点是管线与土建、管线之间的碰撞。通过碰撞检查优化设计,从每站约100余处碰撞点优化到10余处,节省了成本,节约了工期。

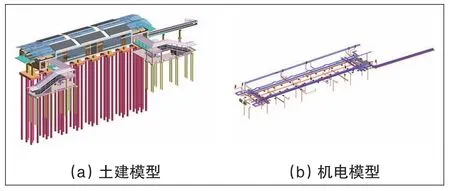

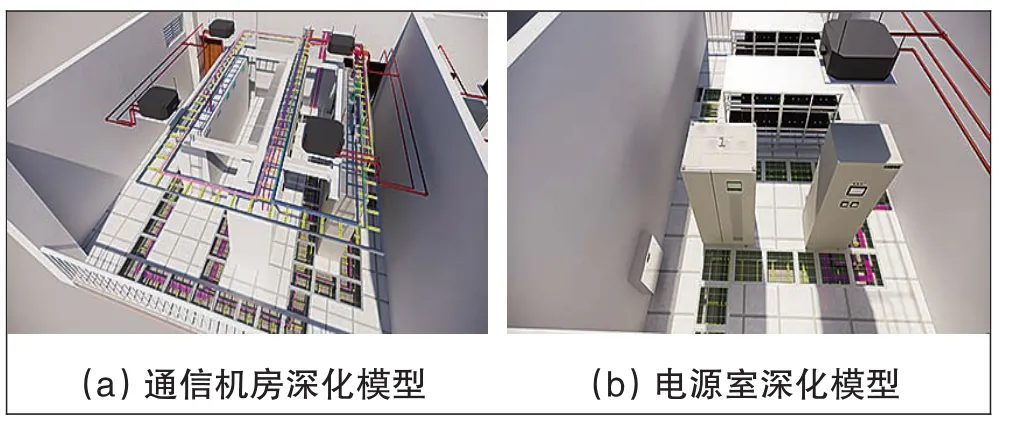

(7)深化设计。该项目是全国为数不多的针对全线弱电机房进行深化设计(见图7)的项目,在设计阶段即完成设备定位、线缆算量、线缆排布的优化工作。BIM技术对线缆的精准定位,为设备定位、线缆排布、线缆算量等一系列BIM应用提供数据,缩短了现场工期,减少了材料浪费,降低了工程造价。

图7 弱电机房深化设计

(8)4D模拟与施工模拟。施工阶段根据工艺工法、分部分项工程对设计模型进行拆解,并与工程时间进行关联,对工程施工进行4D模拟、施工方案模拟,以优化施工方案。

(9)运维移交。将建设期形成的数据,根据运维需求,最终形成数字化档案,移交运维方。

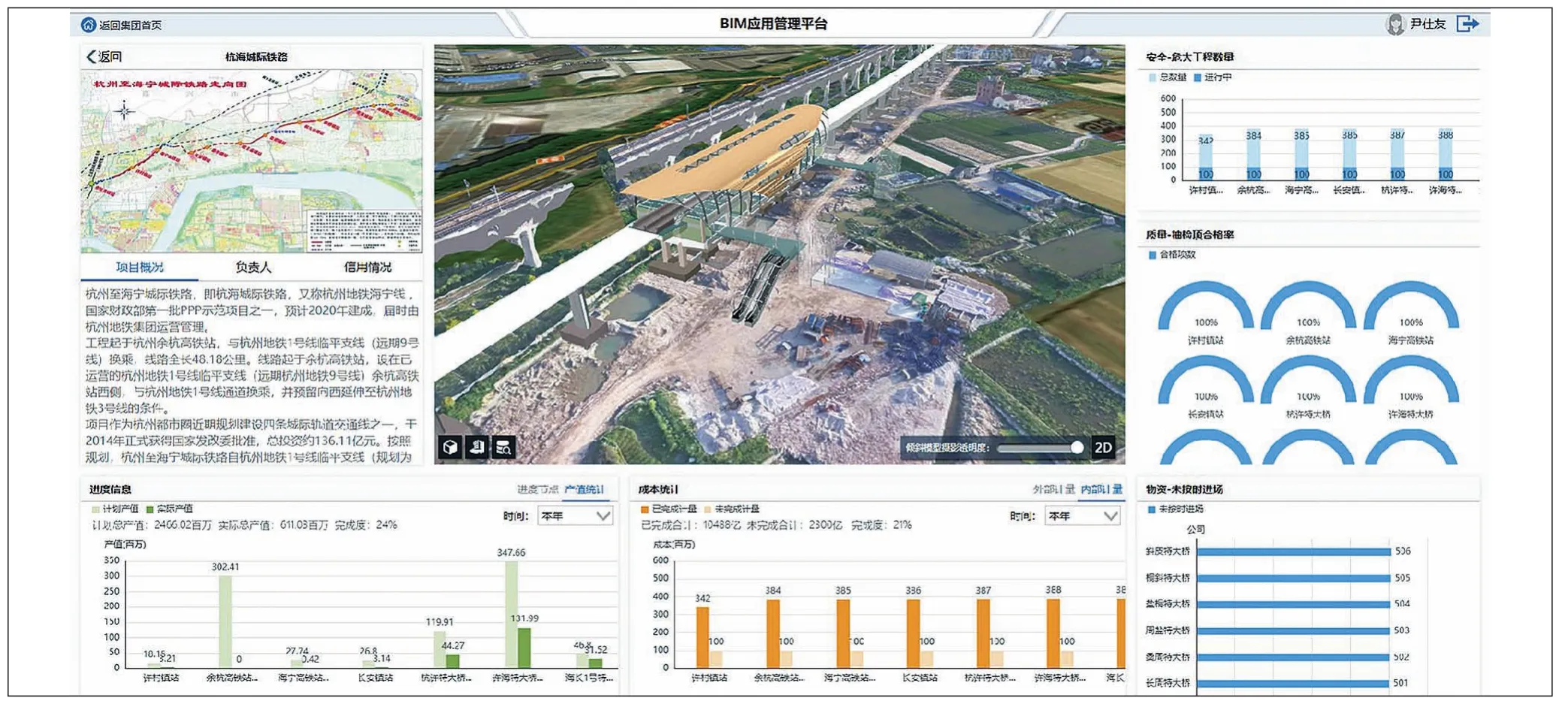

4 GIS+BIM+物联网技术应用

利用倾斜摄影技术构建全线的GIS模型,以超图软件为底图加载BIM模型,并与建设管理平台进行关联[9-10],形成GIS+BIM+物联网的平台应用(见图8),实现进度、质量、安全、文明施工、工作汇报等施工现场的把控以及人、机、料的实时跟踪,可满足建设期数据使用和运维期数据调用的需求。

图8 GIS+BIM+物联网平台展示

5 成果总结

BIM技术在杭州—海宁城际铁路项目中的成功应用,为参建各方节省了投资,提高了工期(见表1),成为浙江省可复制、可推广的BIM示范项目。

表1 BIM技术应用效果

目前正在与运维单位进行运维需求对接,继续开发BIM运维模块,将该项目打造成BIM全生命周期应用的示范项目。