以《诗经》为例的满译汉籍文献编目研究

2021-04-09金华

金 华

(天津商业大学图书馆,天津300134)

1 引言

满族入关之前,为了改善“无书可用”的状况,皇太极下令让达海“定国书字体,译《通鉴》《六韬》《孟子》《大乘经》《三国志》”[1]等书。满族入关以后,定满语为“国语”,推行文教政策,大量的汉文典籍被翻译成满文,供八旗子弟习读。清朝前期,尤其是康熙十年(1671),成立内翻书房(dorgi bithe ubaliyambure boo),“拣择旗员中谙习清文者充之,无定员”[2],这一举措,推动了满译汉籍文献的蓬勃发展。现存满文古籍文献作品中,满语原创书籍甚少,主要是汉文典籍的译作,其文献内容涉及政治、军事、法律、哲学、宗教、民俗、医药、文学、天文、地理、水利等方面。清朝文学类的满译汉籍文献总计约一百五十余种,诗词方面,以《诗经》《汉文诗满译》《翻译词联诗赋》等为代表;散文方面,则包括《论语》《孟子》《老子》等诸子文集,及苏轼、欧阳修等唐宋文学大家的译作[3]。

汉文版《诗经》产生于西周初年至春秋中期,是现存最早的汉文诗歌总集。它收集了约五百年间的三百○五篇诗歌,举其整数,省称诗三百,[4]又称《诗》,是儒家经典之一。《诗经》分为风、雅、颂三部分,行文多以四言为主,使用赋、比、兴等写作手法,篇章内容生动形象,文字优美简洁,音节韵律和谐,对后世影响深远。《诗经》作为中国文学史上的“群书之首”,其行文体例对后世的诗词文赋产生深远影响;其篇章主题堪称后代边塞、爱国、咏怀等内容的开创之作。

作为“十三经”的重要组成部分,《诗经》凭借其多样的修辞手法、特殊的篇章体裁、丰富的文化内涵以及通俗的审美形式为后世所赞叹。清朝皇室从阶级统治的角度对汉籍《诗经》进行翻译与编纂,借此弘扬儒家学说,推行“大一统”的教化思想,彰显满族人对汉文化的敬仰与延续,从而维护满族特权阶级统治。在统治阶层的影响下,清人从多种视角对《诗经》及其相关研究文献进行整理与论证,丰富了清代的学术内涵。清顺治十一年(1654),已经有了《诗经》的满文译本,该译本在顺治、康熙两朝形成不同的版本;清乾隆三十三年(1768)对《诗经》进行新的翻译厘定,形成了新的译本,这几个译本的《诗经》至今仍有保留。

2 满文文献数据著录情况

现存的满文文献资料主要可以划分为两类:一种是用满文编写的文献;另一种是翻译汉文及其他语言文字的文献。通过对满文文献的收藏保护、开发利用以及数据共享,可以深度挖掘出满文文献的史料价值与文献学价值。满文文献编目数据的著录主要以《国际标准书目著录》(ISBD)和国家标准GB3792 系列为依据。编目员在满文文献数据著录工作中,除了考虑满文文字书写的特殊性,同时也可以参考2003 年12 月出版的《蒙古文文献编目规则》。对于编目数据中相关著录项目的设置与排序、著录标识符以及标点符号的选取主要参照《中国文献编目规则》以及《古籍著录规则》(GB173792.7-2008)的内容。

2.1 满文文献编目语言的选择

满文初创于明朝万历二十七年(1599),属于阿尔泰语系—满—通古斯语族—满语支。满文是一种音节型的拼音文字,6个元音字母与27个辅音字母以音节为单位进行缀接,通过独立式、词首式、词中式和词尾式4 种变形,在满文十二字头的基础上,形成了传统满文教科书中的131个满文字符。满语文献编目语言主要有两种选择,一种是以汉文为主,满语为辅,其中满文文字的录入,用拼音字母替代,依靠文词的音译来对应相关满文词汇。另一种是以满文为主,辅之以汉文。基于GB13000-2010(信息技术-通用多八位编码字符集)、ISO/IEC10646:2011(Information technology-Universal Coded Character Set:通用编码字符集)的编目标准,以国际通用编码Unicode 为基础,将满文字符连接成字型的框架结构。这两种编目语言的选择都符合元数据编目的标准,可以应用MARC格式,实现书目记录的一体化存储、一体化检索与一体化显示。

2.2 满文文献编目字段的选择

少数民族文字古籍文献的著录,目前尚无统一的规则与标准,各文献收藏机构的编目工作基本参考《古籍编目条例》,并结合本机构的特点进行相应调整。针对满文古籍文献的特点,除了《国际标准书目著录》规定的题名与责任说明、版本项、资料特殊细节项、出版发行项、载体形态项、丛编项、标准号获得方式项、内容方式与媒介类型项几大类外,还应当侧重以下几点内容的著录。其一,满文文献风格版式的变化。随着满族统治的稳固,满文官刻本文献的版式从简单粗糙,变得工整美观,在明末刻本的基础上又自成一派。其二,责任者信息的选取。官刻书籍气势恢弘,以《大清高宗纯皇帝实录》为例,在卷首罗列了参与编修的总裁、总纂、校对、纂修、誊录、收掌等千余人,对于庞大的责任者群体的选取录入需要一定的古文献学功底。其三,装帧形式的描述。装帧信息是古籍特有的编目著录内容,满文文献的装帧形式有线装、毛装、包背装、蝴蝶装、经折装、梵夹装和卷轴装7种[5],每种文献的装帧形式也是各有特点,借助编目数据展示每种文献的装帧特色也是编目员应该深入研究的问题。

2.3 编目中存在的问题

满文文献的整理工作,侧重收藏保护,对于书目检索使用以及书目数据共享的重视程度不够,满文文献的收藏与编目机构缺乏满文专业编目人才,因此在编目操作中容易产生问题。首先是满文字体的录入,因为没有制订满文字符的信息交换标准,满文字符字型的录入存在字型不规范、字型与标点不协调、字形连接不规则、编目数据版面不整齐、特殊符号选取不得当等问题。其次,满文文献作为特殊的文献形式,编目著录中各著录项的信息源拘泥于古籍文献编目的相关要求,忽略了很多有价值的信息。例如,版刻与装订形式、书籍纸张与印刷技术、满文语法与特殊字头的选用等信息均可体现文献的成书时间,如果单纯依靠题名页、其他序页(题名页对面或反面、题名页前的各页和封面/封底/封里/里封底)和书末出版说明等规定信息源就会遗漏很多有价值的信息。再次,满文书籍的版本与流传情况模糊,满文古籍文献的编目往往着眼于在编的一本文献,不去探究该文献的“前世今生”,编目内容中缺少连接字段的支持,也无法在众多书目数据中把同一系列的多种文献或是同一种文献的不同民族语言译本关联起来。

3 诗经的版本与编目数据著录

满文与汉文在清代完成了碰撞与融合,满译汉籍文献从清初的满文版本发展为乾隆年间的满汉合璧本,成为满、汉两籍学子进行满汉文化融合的参考与依照。《诗经》译本在满族人与八旗官学中的传播,是满族对于汉文化的接受、学习与传承,同时也是对作品整体情绪基调的延伸和放大[6]。留存至今的满译汉籍《诗经》共计两种版本:顺治十一年(1654)内务府刻本与乾隆三十三年(1768)武英殿刻本。

3.1 满译汉籍《诗经》版本介绍

清顺治十一年(1654)的满文《诗经》译本,有多种复本流传至今。这些复本均以内务府刻本为蓝本,其中具有收藏与使用价值且保存完好的,主要有以下4 种。①内务府刻本,题名标注为:Ši ging ni bithe,全书共二十卷,满语本,书中附有满语版宋代朱熹的批注,卷首为顺治十一年御制诗经序。该版本为线装,四周双边,半页8行,小字双行,半页开本30.2×20cm,板框22.8×17.1cm,黑口,版口有双鱼尾[7]。②听松楼刻本,题名标注为:ice foloho manju nikan hergen-i Ši ging,汉文可翻译为“新刻满汉字诗经”,全套共六卷,分装为六册,每册版面分为二,上刻满文,下刻汉文,满汉文在同一页内上下对照书写,属于满汉合璧本。满文书写从右至左,译文只有正文部分,不涉及集注部分[8]。③顺治年间精写本,题名标注为:Ši ging bithe,现存十二卷八册。满文本,包背装,黑口,红绫封面[9]。④清康熙三十六年(1697年)抄本,全书不分卷,共装订为十册,满文本,线装。书中偶尔有汉文翻译,卷前有顺治十一年御制序。序前满文题“康熙三十六年五月二日”[10]。

清乾隆三十三年(1768)武英殿刻本的满文《诗经》,题名为:irgebun i nomun,由清高宗(爱新觉罗·弘历)敕译,全书共八卷,分装为四册。全书为线装,四周双边,满汉文各七行,白口,页面27.1×17.5cm,半页板框18.8×13.8cm,版口处有汉文书名,单鱼尾,汉文卷次、篇目及页码[11]。“岁庚辰,……是经于始祖章皇帝顺治十一年译定初本,体裁已备。凡《清文鉴》所未赅哲者,参采新定国语,侔揣务极精详。……越戊子,全帖始竣”[12],从文中可知,乾隆三十三年的诗经,以顺治十一年译本为蓝本,从乾隆二十五年(1760)到乾隆三十三年(1768),历时八年厘定成书。

3.2 满译汉籍《诗经》编目数据的介绍

满译汉籍《诗经》的复本,基本都收藏在图书馆、研究所等科研机构。这些版本的《诗经》属于国家重点保护的古籍,所以大部分都被特殊保护起来,鲜少示人,编目数据也由各家分别完成,代表各家私见。

3.2.1 现存满文《诗经》编目数据的得当之处

关于乾隆三十三年(1768)武英殿刻本满文《诗经》的MARC数据,主要字段著录如图1所示。

图1 武英殿刻本满文《诗经》书目数据[13]

这条书目数据的头标启用了字符代码“o”,这属于较高层次的控制记录,反映了收藏机构对在编文献的重视与保护。整条编目数据中,在题名字段(200)与文献语种(101)的介绍中,分别用“e[满文]”与“mch”进行了标注,体现了在编文献的语种性质。书目信息的介绍采用汉文文献编目的MARC 格式,并确认汉语为编目语言:其中使用汉语对文献出版信息(210)以及载体形态(215)的著录,方便数据使用者直观的掌握在编文献的实体信息;借助汉语主题词表完成主题标引(606)与名称标目(701)的著录,有利于编目数据的规范化与国际化使用。

3.2.2 满文《诗经》编目数据的缺失

现存满译汉籍书目数据除了没有规范化的著录之外,还缺少统一的机构进行数据的整理,各家编目机构的数据质量良莠不齐,给信息检索造成困扰。以图1中的编目数据为例,不难发现以下几处疏漏。对于“题名信息”的著录,缺少客观性原则,在编文献的满文题名“irgebun i nomun”并没有体现出来,同时也忽略了对于并列题名信息的著录。对于“文献特殊细节”的著录,只著录文献共有4 册,并未涉及文献内部信息与装订形式等内容,古籍文献的卷册、版式等信息都应该在此字段有所体现,以方便检索与研究。另外,满译汉籍文献应该启用“3XX”字段,针对由于各种原因不能在其他各项著录的信息进行附注说明。

3.3 满译汉籍《诗经》书目数据的改进

满文古籍文献编目属于中文编目的特殊形式,采用MARC 格式,使用满文与中文双语进行编目,其中满语部分应遵循满文使用规则,对于题名与责任说明项、版本项、出版发行项以及丛编项,一般按照古籍本身的文字照录[14]。满文文献编目著录的信息源是文献本身以及可以参考的其他信息源,对于其他信息源中查找的信息,需要著录在方括号内,并在附注项说明信息来源。以满译汉籍《诗经》为例,应从题名与责任者信息、文献细节描述、版本流传信息、主题与分类著录以及电子书目信息几大项出发,对书目数据进行著录与改进。

3.3.1 题名与责任者信息著录

在满文文献编目中,题名与责任者说明项的规定信息源主要是指:正文首卷卷端、其他各卷卷端、各卷卷末、目次、凡例、题名页、版心、序跋、原印书签及书中其他部分[15]。对于满译汉籍《诗经》的题名信息应该依据满语形式客观照录。顺治十一年(1654)内务府刻本的纯满文《诗经》,其题名信息可以直接著录为“|a Ši ging ni bithe”,并在统一题名(500)字段中,著录普遍为人所知的题名形式“|a诗经”。500字段信息具有检索意义,可以把统一著作的不同文种以及不同题名形式统一起来,实现数据关联;乾隆三十三年(1768)武英殿刻本的满汉合璧版《诗经》,其题名信息应该参照并列题名信息的相关格式,著录为“|a irgebun i no⁃mun|d=#御制翻译诗经”。

在开展满文古籍文献责任者信息著录工作的时候,如果编目员手头有充足的资料,应该全面地查找规定信息源,而不是单纯依靠文献题名页上的信息。满译汉籍《诗经》的翻译是集体合作完成,而非一人之力。“……内阁大臣奉上谕,……大学士鄂尔泰重加厘定,……现有军机大臣等逐日有进呈翻译五经四书”[16],尽管乾隆三十三年(1768)武英殿刻本的《诗经》卷首题“由清高宗(爱新觉罗·弘历)敕译”,仍可以判断满文《诗经》的翻译工作由群臣合力完成,乾隆皇帝是整个翻译工作的监督与推动者。关于责任者信息应在题名与责任说明附注(304)字段添加附注“|a 鄂尔泰厘定”,以便全面明确责任信息,方便使用者详细了解文献内容。

3.3.2 文献细节的描述

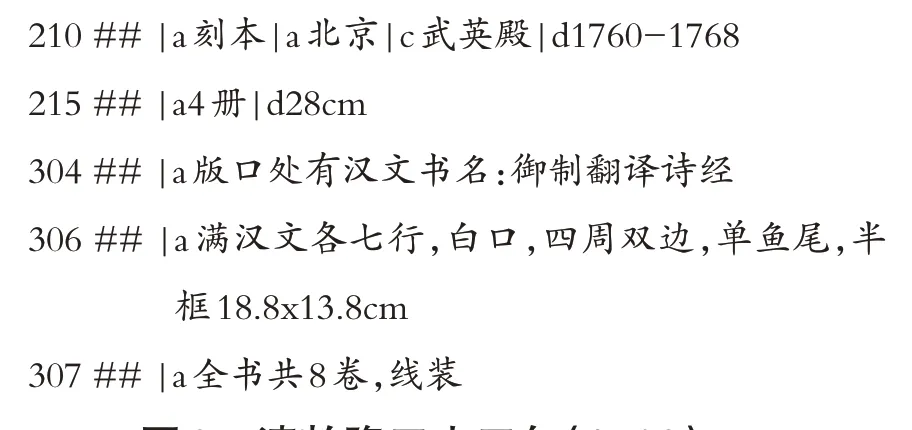

文献细节包括对文献形态特征方面特定资料标识和文献数量、图及其他形态细节、尺寸、附件的描述。满文文献书目著录中,关于文献细节的描述主要体现在载体形态(215)字段、出版发行(210)字段、载体形态附注(307)字段、出版发行附注(306)字段。对于文献细节的描述,除了方便书目数据的检索与核查,还为版本文献学提供了参考资料。古籍文献外在形式与版刻信息展示了古代版本装订技术水平,为史学研究提供了最原始的资料。以辽宁省图书馆馆藏清乾隆三十三年(1768)武英殿刻本的《诗经》为例,其文献细节可以详尽地著录如图2。

图2 清乾隆三十三年(1768)武英殿版《诗经》著录数据

3.3.3 版本流传情况

版本是一书经过多次传写或印刷形成的各种本子,按照制版工艺区分有写本、刻本、影印本、铅印本、抄本等几种刊印形式。满译汉籍文献由官府组织翻译,并刊刻发行,在民间的流传过程中又经历了不同的传抄与改进。满译汉籍《诗经》除了统治阶层官修的两个版本之外,还有很多传抄的版本。顺治十一年(1654)内务府刻本的《诗经》,至今仍有听松楼刻本、顺治年间精写本、康熙三十六年(1697)抄本几种版式流传。由于各收藏机构各自为政,这些版本并无直接关联,失去了同种类文献的连接性。现存满译汉籍《诗经》的各个版次之间,存在着先后的连续性,在编目著录中借助继承字段(430)、由……继承字段(440),可以把这些编目数据串联起来并实现数据的关联聚合。除此之外,可以利用版本与书目沿革附注(305)字段,对相关原始文献信息与文献编修的蓝本进行辅助说明。以乾隆三十三年(1768)武英殿刻本的《诗经》为例,可以添加“305 ## |a 依据顺治十一年(1654)内务府版本的满文《诗经》为蓝本进行厘定与增改。”

满译汉籍《诗经》的多次修订,得益于清朝历代统治者在思想意识中完全欣赏、解读并传承《诗经》。乾隆皇帝认为《诗经》“文字之声音,越数郡而或不同。文字之义理则纵而引之,千古上下无所异。横而推之,四海内外无所异”[17]。《钦定诗经传说汇纂》和《御纂诗义折中》是清朝官方编纂的两部传承《诗经》学的著作。这两部文献的编目数据中,使用其他相关作品(488)字段,可以实现满、汉文《诗经》与《诗经》解读文献的横向连接,有助于多元化书目数据网状模型的构建。

3.3.4 主题标引与分类著录

主题标引是根据文献具有检索意义的内容和其他特征,赋予相应词语标识的过程,主题标引是建立主题检索系统的依据,也是用户检索文献的重要途径。汉文《诗经》的主题可以标引为“古体诗——中国——春秋时代——诗集”,满译汉籍《诗经》的主题标引(606)字段可以承继这一著录方法。对于满文《诗经》,可以添加题名主题(605)字段,著录为“605##|a 诗经|x 满文|x 古籍”。这两种著录形式相结合,既可以实现《诗经》书目记录的语义聚合,又可以突出在编文献的特殊性。

文献分类是广义的主题标引,是揭示文献主题内容的重要方法。很多收藏机构都按照四库分类法,分类所藏的典籍,对于满文古籍也是如此。为了检索需要,满译汉籍《诗经》的分类,可以参考汉文《诗经》。《中国图书馆分类法(第五版)》中,规定《诗经》分入诗歌、韵文这一大类,具体可以归入“I222.2”这一子目。为了区分满文书籍与其他文种书籍,辽宁省图书馆以及中国国家图书馆的部分满文书目在中国图书馆分类法分类号(690)字段中,加入“man”的标识,著录为“690 ## |aI222.2[man]|v5”。

3.3.5 满译汉籍文献使用率的提高

满译汉籍文献属于被收藏的重点书籍,各藏书机构并未对其开放阅览,而是进行收藏与保护,以防止书籍损坏,延长书籍存在年限。书是用来读的,满文古籍却需要专门的保护,这是文献使用与文献保护之间的矛盾,很多图书馆对这些书籍进行了电子格式的存档,以缓解这一矛盾。对于电子文档,在编目数据中可以利用电子资源定位与检索(856)字段进行数据连接,856 字段需要记录所描述的电子文献的获取信息,包括MARC 记录中的数据定位与电子资源检索地址、登录方式、读取方式、传输方式等信息,借助该字段可以实现满译汉籍文献与其电子资源的关联与获取。

满译汉籍文献的电子版本目前并不常见,编目员更多地利用内容附注(327)字段对在编文献的章节内容、目次名称等内容信息进行描述,同时应用单册分析(464)字段进行分别嵌套著录,提供编目文献与其单册分析款目信息的描述与连接,464字段的内容可以重复,在编文献有几条单册就可以添加几个分集字段进行著录。以大连图书馆馆藏的乾隆三十三年(1768)武英殿刻本《诗经》为例,全书八卷,共装订为四册,内容上分为《御制翻译诗经序》《国风》《小雅》《大雅》《周颂》《鲁颂》《商颂》7个部分。在书目数据中可以著录为“327 1#|a御制翻译诗经序;|a国风;|a小雅;|a大雅;|a周颂;|a鲁颂;|a 商颂”,同时对于“《国风》160 篇;《小雅》《大雅》共105 篇;《周颂》《鲁颂》《商颂》共40 篇”这些目次信息的描述就可以分别利用464 字段进行嵌套著录。

4 结语

满语长期处于濒危状态,满译汉籍文献保存了满语的真实面貌,推动了满语的革新历程。满译汉籍文献在挑战了汉文化的同时,重新定位了多元化的华夏传承。《诗经》作为汉、满文典籍的经典,为民族复兴与融合提供了大量的史实与史料。作为中国历史文献的重要组成部分,满译汉籍文献是清史研究、满族史研究以及东北地方史研究的重要依据。只有借助科学的整理研究,完成书目数据的规范著录,实现数据的聚合检索与全球共享,才能更好地发掘满文文献价值。