国家、媒体及女性作家间的多层“战争”*

——以吉屋信子和林芙美子为中心

2021-04-09李炜

李 炜

20世纪80年代以来,随着女性主义批评及性别研究的推进,在以往日本文学史的叙述中被边缘化的近代女性作家开始被重新评价,女性作家的战时表现也随之进入研究者的视野。日本作家参与战争的模式可大致分为三类:“一是卢沟桥事变后以报社或杂志社派遣的名义进行战地视察;二是1938年作为内阁情报部组织的‘笔部队’成员来华;三是太平洋战争时期作为征用文人奔赴各地。”(1)高山京子「林芙美子の戦中と戦後」、『創価大学大学院紀要』23号、2001年、20頁。在这三类模式中,均可见吉屋信子和林芙美子的身影,她们作为战时表现活跃的女性作家也成为“被研究”的热点人物。(2)高崎隆治的《战场的女流作家们》(论创社,1995)、冈野幸江等编著的《女性们的战争责任》等著作中,分不同章节对吉屋信子、林芙美子进行了论述。发表在各类期刊的论文更是数量众多,如龟山利子、渡边澄子、神谷忠孝、竹田志保、北田幸恵、徐青等学者,对吉屋信子的战时表现展开过论述;高山京子、尾形明子、金井景子、荒井とみよ、高良留美子、佐藤卓己、蒲豊彦、野村幸一郎、家森善子、陈亚雪等学者,对林芙美子的战时表现展开过论述。童晓薇的《“笔部队”中的“两点红”:吉屋信子和林芙美子的小说与战地报告》(《妇女研究论丛》2020年第1期),将两位日本女性作家放在“笔部队”语境下进行共性研究。另外,围绕吉屋信子、林芙美子的传记类著作中,也对其战时表现有所涉及。

作为活跃在战时日本文坛的代表性女作家,吉屋信子和林芙美子既是“文坛友人”,亦是“竞争对手”,再加上各自所属报社间的竞争,二人之间形成了错综复杂的密切关系,彼此间的竞争对抗态势甚至催生了某些作品。因此,不同于以往主要围绕吉屋信子或林芙美子单独论述的方式,本文尝试将她们置于同一“研究空间”内,以二人作为“笔部队”成员来华的共同经历为切入点,探究隐藏在文学现象背后的各个层面的“战争”,同时审视其以侵华战争为背景创作的《波涛》《女人的教室》等文学作品内部的“战争”。

一、“笔部队”中的“两点红”

1938年8月23日,日本内阁情报部邀请部分文坛作家召开恳谈会,出席者包括菊池宽、久米正雄、吉川英治、白井乔二、横光利一、片冈铁兵、尾崎士郎、佐藤春夫、小岛政二郎、吉屋信子、北村小松、丹羽文雄等人。座谈会上决定,为配合进攻汉口,将“在全国文坛中挑选20名文人跟随陆军及海军部队从军,人选问题委托菊池宽定夺”。(3)「めざす「ペン報告」戦争文学の最高峰」、『東京日日新聞』1938年8月24日。虽然林芙美子并未像吉屋信子那样受邀参加恳谈会,但她的名字和长谷川伸、川端康成、岸田国土、杉山平助、林芳雄等人一起出现在候补名单之中。(4)「漢口陥落を描けと 文芸陣に「動員令」」、『東京朝日新聞』1938年8月24日。最终,吉屋信子和林芙美子都被选为日本内阁情报部向中国战场派出的“笔部队”成员,因22位成员中只有她们两人是女性,故被称为“笔部队”中的“两点红”。

至于吉屋信子和林芙美子被“笔部队”选中的原因,笔者认为首先取决于她们个人在文坛中的地位。(5)本文初稿于2019年完成,关于二人被选为“笔部队”成员的原因,与童晓薇的论文《“笔部队”中的“两点红”:吉屋信子和林芙美子的小说与战地报告》所见相同,特此说明。

吉屋信子,1896年出生于新泻县,1916年起在《少女画报》连载的《花物语》,使她作为少女作家得到认可。1920年,她在《大阪朝日新闻》(6)《朝日新闻》于1879年1月25日在大阪创刊,1888年7月设立东京本社发行《东京朝日新闻》,1889年大阪《朝日新闻》更名为《大阪朝日新闻》,后又拓展至九州和名古屋,1940年9月1日起各地出版的报纸统一刊名为《朝日新闻》。本文主要涉及到《大阪朝日新闻》及《东京朝日新闻》,为方便阅读,下文简称《大朝》和《东朝》,并用《朝日新闻》统称《东京朝日新闻》和《大阪朝日新闻》。上连载的《到大地尽头》,进一步确立了其作家的地位,之后在《主妇之友》《妇人俱乐部》《东京日日新闻》和《大阪每日新闻》(7)《东京日日新闻》创刊于1872年,1911年3月1日与《大阪每日新闻》合并,但保留“日日新闻”的称谓,1943年1月1日正式改称为《每日新闻》。为方便阅读,下文简称《东日》《大每》,并用《每日新闻》统指《东京日日新闻》和《大阪每日新闻》。上连载《向天空的彼方》(1927—1928)、《女人的友情》(1933—1934)、《丈夫的贞操》(1936—1937)等,在全国女性读者中引发了热烈讨论,从而“成为人气鼎盛的作家”(8)北田幸恵「女性解放への夢と陥穽 ——吉屋信子の報告文学」、岡野幸江等編『女たちの戦争責任』、東京堂出版、2004年、140頁。,新潮社出版的《吉屋信子全集》(全12卷)也于1935年问世。

林芙美子,1903年出生于福冈县,1924年起在《文艺战线》等杂志上发表作品,1928年在长谷川时雨创办的女性杂志《女人艺术》上连载《放浪记》,开始受到文坛的关注。1930年8月,由改造社发行的《放浪记》成为畅销书,此后她逐步成为知名作家,陆续出版了《清贫之书》(1933年)、《放浪记·续放浪记》(1933年)、《泣虫小僧》(1935年)、《牡蛎》(1935年)、《稻妻》(1936年)等著作,《林芙美子选集》(全6卷)也于1937年由改造社出版。

相比较而言,吉屋信子立足文坛要早于林芙美子,这之中当然有年龄差距的因素,在林芙美子上女子中学时,学校图书馆就有吉屋信子的《顶楼上的两个处女》(9)林芙美子「文学的自叙伝」、『林芙美子全集』第10巻、文泉堂出版、1977年、1頁。。1930年代后,随着林芙美子在文坛地位的确立,二人逐渐呈现“并驾齐驱”的态势,林芙美子已成长为“最有人气的女性作家”(10)尾形明子「名誉ある失敗作——林芙美子『波濤』解說——」、林芙美子『波濤』、ゆまに書房、2002年、2頁。。而吉屋信子在女性读者中一直拥有超高的人气与影响力,“堪称从大正时期到战后获得读者数量最多的女性作家”。(11)菅聡子『女が国家を裏切るとき——女学生、一葉、吉屋信子』、岩波書店、2011年、181頁。

其次,吉屋信子和林芙美子被选为“笔部队”成员还在于她们都有战地采访的经验。日本作家菊池宽和久米正雄一致认为,跟随部队参与进攻武汉的战役最好挑选有经验者。(12)高崎隆治『戦場の女流作家たち』、論創社、1995年、72頁。而在当时的日本女性作家中,只有吉屋信子和林芙美子符合条件。具体而言,卢沟桥事变爆发后不久的1937年8月底,吉屋信子即以“主妇之友皇军慰问特派员”的身份,带着要“从女性的立场出发,将用女性眼睛看到的及女性内心感受到的,写成报告呈现给读者”(13)吉屋信子『戦禍の北支上海を行く』、ゆまに書房、2002年、16頁。的使命,前往天津、北平等地,不久又被派往上海,成为“奔赴战场视察的日本女性作家第一人”(14)高崎隆治『戦場の女流作家たち』、1頁。,这一经历也是吉屋信子从事“报告文学”写作的开端,她陆续在《主妇之友》上登载《战祸的北支现地行》(1937年10月号)、《战祸的上海现地行》(1937年11月号)等文章,并在东京军人会馆及大阪中之岛公会堂进行演讲,此类文章及演讲稿汇编为《战祸的北支上海行》一书,于1937年底由新潮社出版。紧随吉屋信子之后,林芙美子也于1937年12月作为东京日日新闻社特派员前往上海和南京等地,(15)今川英子「年谱」、『林芙美子全集』第16巻、文泉堂出版、1977年、298—299頁。《东日》刊载了题为《林芙美子女史 南京入城第一人》(16)「林芙美子女史 南京一番乗り」、『東京日日新聞』1938年1月6日。的文章,林芙美子也根据随军经历发表了数篇相关作品。(17)具体包括:「南京空爆の和田荒鷲部隊長を訪ねて」、『婦人俱乐部』1938年1月;「女性の南京一番乗り」、『サンデー毎日』1938年2月;「南京まで(上)」、『東京日日新聞』1938年7月8日;「南京まで(下)」、『東京日日新聞』1938年7月9日;「私の従軍日記」、『婦人公論』1938年3月;「黄鶴」、『改造』1938年3月;「静安寺路追憶」、林芙美子『私の昆虫記』(改造社、1938年7月)等。

如果以“文坛地位”加“战地经验”为衡量标准,当时日本女性作家中无人能与吉屋信子和林芙美子比肩,她们被誉为“两点红”应该说是必然的结果。但从个人角度而言,她们“与其说是出于军部的压力不得不参加,毋宁说是主动积极地参与战争”。(18)佐藤卓己「林芙美子の「報告報国」と朝日新聞の報道戦線」、林芙美子『戦線』、中公文庫、2006年、246頁。屋信子曾在《战祸的北支上海行》中写道:“虽说我们是柔弱的女性,但希望能以笔代剑热爱祖国。”(19)吉屋信子『戦禍の北支上海を行く』、197頁。林芙美子在1937年10月发表的文章中也表示,不能一味等待官方消极的宣传,为了不让“皇军”的辛苦白费,应该“在民间选择优秀的媒体人组建宣传部门”。(20)林芙美子「この際宣伝省」、『東京朝日新聞』1937年10月20日。可见她们的个人意愿与军部派遣“笔部队”的决策并无矛盾,恰如林芙美子所说,“非常想去,就算是自费也想去”。(21)「何を考へ何を書く·漢口戦従軍の文壇人」、『東京朝日新聞』1938年8月25日。

林芙美子在赴中国前发表的短文中写道:“此次从军吉屋信子和我被选出……不知在战场上能否和吉屋在一起,如果能在一起的话希望互相合作,一起精神抖擞地战地行军。”(22)林芙美子「行ってきます」、『東京朝日新聞』1938年9月2日。但事实上她们基本不可能“一起行军”,因为二人分别归属于菊池宽带队的“海军班”和久米正雄带队的“陆军班”。(23)“笔部队”的团长为菊池宽,其成员分为“海军班”“陆军班”两部分,菊池宽和久米正雄分别担任“海军班”和“陆军班”的带队人。1938年9月11日,林芙美子随久米正雄等人先乘火车从东京到达福冈,9月13日又乘飞机到达上海;(24)「文壇部隊·陸の従軍第一信」、『東京日日新聞』1938年9月14日。吉屋信子则随菊池宽等人于9月14日直接从东京飞往上海,两位女性作家从此开始了各自的“文章报国”之旅。

“两点红”的活跃表现让日本军部及媒体发现了女性作家在战争中的独特宣传作用,此后,又有多人陆续被派遣从军或到战场慰问。如长谷川春子于1939年被陆军省派到中国南方从军;1940年至1941年的两年内,日本海军部和长谷川时雨创建的民间组织“辉部队”联合派遣了三批女性慰问团(分别为“渡支慰问班”“南支方面慰问团”“中南支慰问团”),成员中包括大田洋子、园地文子、真杉静枝等女性作家;1942年,年仅19岁的少女作家丰田正子被陆军报道部派往苏州、南京、常熟等地;1942年,《日之出》杂志在日本军部授意下派遣佐多稻子和真杉静枝到华南战场进行慰问等等。这些女性作家也根据在中国的战场体验创作了随笔、诗歌、小说等多种题材的作品。(25)仅正式出版的单行本就有长谷川春子的《南方的处女地》(兴亚日本社,1940年)、园地文子的《南枝之春》(万里阁,1941年)、真杉静枝的《南方纪行》(昭和书房,1941年)、大田洋子的《拂晓的美丽》(赤塚书房,1943年)、英美子的《弹之痕》(文林堂双鱼房,1943年)、冈田祯子的《医院船从军记》(主妇之友社,1943年)、丰田正子的《我的中国纪行》(文体社,1943年)等。

二、“两点红”与签约报社

吉屋信子在《自传的女流文学史》中记述说,随菊池宽到达上海后见到了久米正雄等“陆军班”成员,却没有遇到林芙美子,因为“她到达上海后悄悄开始了单独行动”。(26)吉屋信子『自伝的女流文壇史』、中央公論社、1962年、58頁。除此类回忆性记述外,林芙美子离开“笔部队”的“单独行动”一直颇受中日学者关注,高崎隆治评价她“是离开集体后在战场上单独行动的女性”(27)高崎隆治『戦場の女流作家たち』、78頁。;高良留美子强调她并没有参加“笔部队”的集体行动,“而是从上海起自始至终一个人行动”。(28)高良留美子「解説」、林芙美子『戦線』、ゆまに書房、2000年、1頁。另有学者指出,林芙美子“孑身一人,没有了作为陆军班随军作家的待遇,并且一路行进战地十分艰苦”。(29)童晓薇:《从社会活动家到战争协助者——侵华战争期间日本女作家的中国战场慰问》、《妇女研究论丛》2017年第3期。单看此类文字,往往会让我们形成一种印象,似乎林芙美子孤身克服了各种困难辗转于中国战场,而事实究竟如何呢?

笔者根据林芙美子撰写的日记体随军报告《北岸部队》,首先整理出林芙美子离开上海后“单独行动”的大致路线,即上海—南京—九江—南京—九江—武穴—广济—薪水县—新洲城—北端—汉口。另外,通过《北岸部队》可以发现林芙美子的行动具有三个显著特点:其一,每到一处,林芙美子必定会去当地的朝日新闻社分支机构及日军报道部;其二,日常住宿及交通主要由朝日新闻社提供保障,行军途中基本都有朝日新闻社工作人员的陪伴。如在南京时一直住在朝日新闻社南京分社的田中分社长家中,出行时也均由朝日新闻社的汽车及相关人员负责接送;其三,作为“官派”的“笔部队”成员,林芙美子在需要时可以得到军部的协助。如9月17日离开上海时即搭乘海军飞机前往南京,后凭借日军报道部提供的船票去了九江。(30)林芙美子『北岸部隊』、『林芙美子全集』第12巻、文泉堂出版、1977年、216頁。可见,林芙美子在华期间只是离开了其他“陆军班”成员,并非真正意义上的“单独行动”,其自始至终都有报社与军部的双重辅助与支持。

作为内阁情报部派出的“笔部队”成员,林芙美子为何与朝日新闻社的关系如此密切?事实上,1938年的“笔部队”虽然由内阁情报部发起组织,其成员同时还与有关报社或杂志社签约。据尾形明子统计,22名“笔部队”成员中,包括吉屋信子在内的10余人约定为每日新闻社寄稿,而与朝日新闻社签约的只有杉山平助、片冈铁兵、林芙美子3人。(31)尾形明子「ペン部隊漢口一番乗り」(孤独——作家 林芙美子)、『歴史·環境·文明』49号、2012年、300頁。当时《每日新闻》和《朝日新闻》是日本发行量最大的两份全国性报纸,其1938年的发行总量分别为285万份(32)毎日新聞社社史編纂委員会『毎日新聞七十年』、毎日新聞社、1952年、613頁。和248万份(33)朝日新聞百年史編集委員会『朝日新聞社史』、朝日新聞社、1995年、321頁。。如上文所述,林芙美子曾于1937年底作为每日新闻社(确切地说是《东京日日新闻》)特派员赴华,但此次该报社却选择与吉屋信子签约,因为她在该报上连载的《丈夫的贞操》《家庭日记》等作品大获好评,这让“争强好胜的林芙美子深感不满”(34)福田清人、遠藤光彦『林芙美子』、清水書院、1982年、80頁。,于是便与在销售量上紧追每日新闻社的朝日新闻社签了约。对此,日本学者佐藤卓己指出,吉屋信子和林芙美子的从军报告“呈现出两大全国性报纸的‘代理战争’之现象”。(35)佐藤卓己「林芙美子の「報告報国」と朝日新聞の報道戦線」、249頁;林芙美子『戦線』、中公文庫、2006年。

1938年10月25日,日军突入汉口,26日攻占了武昌,27日又攻占了汉阳,完全占领了武汉三镇。林芙美子到达汉口的时间是10月28日(36)根据林芙美子在《北岸部队》中的记载,她到达汉口的时间为10月27日。但其在《朝日新闻》上登载的报道中明确写道:“我于10月28日到达了汉口。”详见林芙美子「女われ一人·嬉涙で漢口入城」、『東京朝日新聞』1938年10月31日;林芙美子「嬉し涙があふれ出て——」、『大阪朝日新聞』1938年10月31日。,在29日的《大朝》及30日的《东朝》上,分别登载了两篇相关文章:《笔部队的女勇士 汉口入城第一人》及《笔部队的“头等功臣” 芙美子女士的决死入汉口》,作者都是朝日新闻特派记者渡边正男,林芙美子10月17日到达广济后基本上和他一起行动。两篇报道的内容大致相同,概述了林芙美子到达汉口的经过,感叹林芙美子能在荒凉的武汉平原行军是战场的奇迹,赞扬林芙美子的勇敢和谦逊,强调全军将士都对林芙美子心存发自内心的尊重与感激。(37)详见「ペン部隊の女丈夫 漢口へ一番乗り 勇士も驚く林芙美子さん」、『大阪朝日新聞』1938年10月29日;「ペン部隊の『特勲甲』 芙美子さん決死漢口入り」、『東京朝日新聞』1938年10月30日。两篇报道虽然中心内容相同,但存在两处细节上的明显差异:

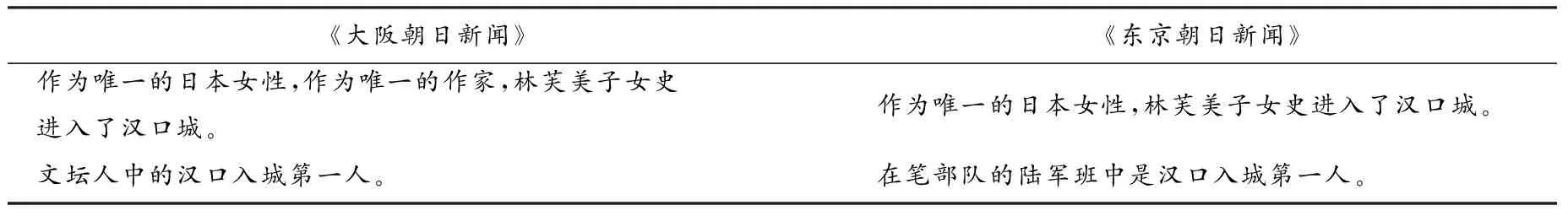

《大阪朝日新闻》《东京朝日新闻》作为唯一的日本女性,作为唯一的作家,林芙美子女史进入了汉口城。作为唯一的日本女性,林芙美子女史进入了汉口城。文坛人中的汉口入城第一人。在笔部队的陆军班中是汉口入城第一人。

上述两处细节变动实际上涉及一个核心问题,即林芙美子究竟是哪一层面的“汉口入城第一人”。若参照《北岸部队》中的记录,林芙美子到达汉口后,朝日新闻社记者渡边和吉川告诉她尚未有其他作家到达,这让她深感诧异:“杉山平助去哪里了呢?”(38)林芙美子『北岸部隊』、『林芙美子全集』第12巻、321頁。然而就在当天下午,林芙美子在汉口街头偶遇和海军武官在一起的杉山平助,让她“惊讶得说不出话来”。(39)林芙美子『北岸部隊』、『林芙美子全集』第12巻、322頁。由此可以推断,杉山平助作为“海军班”成员,到达汉口后并未像林芙美子那样直接去朝日新闻社,而是先去了日本海军部队,故而渡边误以为林芙美子是第一位到达汉口的作家,当他得知杉山平助早一步到达的事实后,便在晚一天发表在《东朝》的文章中,删去了“作为唯一的作家”,并为林芙美子的“汉口入城第一人”前加了定语“陆军班”。此后出现在《朝日新闻》版面上的相关文章中,大多注意添加“红一点”“女性”之类的修饰语,如“成功率先进入汉口城的‘红一点’”“女性汉口入城第一人”(40)详见「南京を出発」、『東京朝日新聞』1938年10月31日;「嬉しさに日傘グルグル 洗ひ落とすに惜しい戦場の垢」、『大阪朝日新聞』1938年11月1日;「林芙美子女史に訊く 銃後の婦人への報告座談会」、『大阪朝日新聞』1938年11月2日。等。

尽管杉山平助是“笔部队中汉口入城的第一人”(41)田中励儀、蒲豊彦等已在相关论文中有所论证,在此不再赘述。详见田中励儀「従軍する作家たち」、『講座昭和文学史』第三巻,有精堂、1998年、58頁;蒲豊彦「一九三八年の漢口——林芙美子と長谷川テル」、京都橘大学文学部野村研究室『言語文化論叢』、2008年9月、29頁。,而且他也是朝日新闻社的签约作家,但朝日新闻社“并未将聚光灯转向杉山平助,而是聚焦到了‘红一点’林芙美子身上”,(42)佐藤卓己「林芙美子の「報告報国」と朝日新聞の報道戦線」、林芙美子『戦線』、251頁。不仅多次为林芙美子组织演讲会及座谈会,“从10月29日到11月29日的一个月内没有中断过对林芙美子的报道,且均为长文”。(43)蒲豊彦「一九三八年の漢口——林芙美子と長谷川テル」、京都橘大学文学部野村研究室『言語文化論叢』、29頁。明显体现出报社企图利用林芙美子“女性”的标签进行宣传的意图。这种策略确实取得了不错的效果,据渡边正南回忆:“朝日新闻在登载林芙美子入汉口的报道之后,(瞬间)发行量突破了400万份,堪称历史性数字。”(44)蒲豊彦「一九三八年の漢口——林芙美子と長谷川テル」、京都橘大学文学部野村研究室『言語文化論叢』、29頁。当然,报纸发行量猛增的主要原因在于当时日本民众对武汉之战的关注度,但“战争加女性”的宣传策略也确实起到了一定的作用。虽然从严格意义上说朝日新闻社并未向读者传递错误信息,但通过谨慎措辞进行的“媒体操控”,使读者难以注意到存在两位“汉口入城第一人”的矛盾,并最终导致“林芙美子是汉口入城第一人”的说法至今仍在中日学界流行。

被分到“海军班”的吉屋信子,到达上海后访问了日本海军陆战队本部及伪中华民国维新政府,在南京时和菊池宽一起登上了“长江溯江舰队的旗舰”前往九江,其间“军舰会时而在江岸的占领地停靠,让从军文士踏上陆地”。(45)吉屋信子『自伝的女流文壇史』、59頁。吉屋信子虽于10月初到达了武汉会战前线,但在日军攻占武汉前的10月11日就和菊池宽等7人返回了日本。(46)除杉山平助想看到武汉陷落而继续留在前线外 ,“海军班”其他成员均一同回国。乘坐溯江舰队旗舰且可以自由利用舰长室餐厅等设施的吉屋信子,与乘坐卡车甚至需要步行的林芙美子相比,随军经历具有海军和陆军、后方和前方、舒适和艰苦、安全和危险等种种差别。

从中国战场回国后,林芙美子不仅成为《朝日新闻》版面上的“红人”,而且相继出版了书信体随军报道《战线》(朝日新闻社,1938年12月)和日记体随军报道《北岸部队》(中央公论社,1939年1月)。与之相比,吉屋信子则显得“黯然失色”,只在《妇女之友》等杂志上发表了零星几篇文章,(47)吉屋信子发表的相关文章有:「漢口攻略従軍記」、『主婦之友』1938年11月;「菊池寛·吉川英治·吉屋信子に戦争の話を訊く会」、『話』1938年12月;「従軍作家観戦記 吉屋信子他四名」、『日之出』1938年12月;「長江を遡る」、『近代女性』1938年12月。“侵华战争爆发之初的媒体红人是作为女性作家最初去战场的吉屋信子,而这个时期则完全处于林芙美子独占的状态”(48)高山京子「林芙美子の戦中と戦後」、『創価大学大学院紀要』23号、2001年、22頁。。可以说,在“笔部队”派遣之初相对处于“劣势”的林芙美子及朝日新闻社,在林芙美子的“单独行动”与报社“宣传策略”的叠加推动下,林芙美子超越吉屋信子成为“时代红人”,朝日新闻社也在与每日新闻社的“销量大战”中取得了暂时的胜利。

三、“双花争艳”的连载小说

1938年底,朝日新闻社约请林芙美子在《朝日新闻》朝刊上连载小说,对此,诸冈知德指出,朝日新闻社启用林芙美子的背后,潜藏着希望利用她的知名度与每日新闻社对抗的意图,尽管此前无人能与吉屋信子的人气相抗衡,但“林芙美子由于成为‘汉口入城第一人’而知名度大增,已经完全有能力与吉屋信子对抗”。(49)諸岡知徳「海を渡る女性たち——1930年代後半の小説世界」、『神戸山手短期大学紀要』52号、2009年、109頁。1938年12月14日,《东朝》刊登了预告文《下一部朝刊小说》,概述了林芙美子于战争爆发后两度去中国战场的从军经历,强调“在圣战即将跨入第三年之际,这部《波涛》必将获得全天下读者的盛赞”。(50)「次の朝刊小説」、『東京朝日新聞』1938年12月14日。而在《波涛》预告文尚未发布的12月2日,时任每日新闻社学艺部长的久米正雄专门找到吉屋信子,要求她承担《每日新闻》1939年1月开始的连载小说,吉屋信子回忆道:

久米学艺部长一进客厅马上开口说:“希望你能承担明年1月开始的连载小说。” 就在从军前,我的那部《家庭日记》刚结束了在《每日新闻》上的连载,所以本想休整一段时间再写,但久米先生却以平日少有的严肃表情说道:“《朝日新闻》让林芙美子写,我们就决定由你来写,一定给我写出一部好作品。”(51)吉屋信子『自伝的女流文壇史』、62頁。

对于久米正雄“严肃表情”的原因,笔者认为可以归结为两个方面:首先,作为“陆军班”的带队人,久米正雄因林芙美子的擅自离队而“颜面扫地”,借用吉屋信子的说法,“汉口陷落时原本应该由久米正雄英姿飒爽地率领着陆军班一行进城,然而林芙美子这位陆军班唯一的女作家却独占了所有的功名”,(52)吉屋信子『自伝的女流文壇史』、60—61頁。这让久米正雄大为恼火,其他“笔部队”成员甚至因为顾忌他的情绪,“在某些活动中遇到林芙美子也无人与她打招呼”(53)尾形明子「ペン部隊漢口一番乗り」(孤独——作家 林芙美子)、『歴史·環境·文明』49号、2012年、、313頁。。其次,原本稳居全国发行量之首的《每日新闻》,“在1938年销量突然下滑,朝日新闻社则表现出迅猛追赶的势头”。(54)佐藤卓己「林芙美子の「報告報国」と朝日新聞の報道戦線」、林芙美子『戦線』、253頁。作为学艺部长的久米正雄,必须考虑相应对策来扭转这种局面。因此,不论从个人角度还是从报社的角度,久米正雄都会以“少有的严肃表情”拜托吉屋信子在《每日新闻》上连载小说,以此来抗衡《朝日新闻》的林芙美子。很快,12月17日的《东日》和《大每》同时刊登了预告文《下一部朝刊小说》,告知读者从元旦开始将连载吉屋信子的新小说《女人的教室》(55)本文参照的《女人的教室》版本为:吉屋信子『吉屋信子全集』6、朝日新聞社、1975年。与汉语中的“教室”一般指代“教师向学生传授课业的场所”不同,日语中的“教室”具有三层含义,即“教室”“研究室”“培训机构”。“女人的教室”第一次出现在文本中,是在女子医科专门学校毕业典礼的校长致辞中:“对大家而言,‘学校的教室’确实结束了,而‘女人的教室’终于要在今天开始”,“虽然你们今天要从学校毕业,但在今后人生的教室中才刚刚步入一年级”。(吉屋信子『吉屋信子全集』6、朝日新聞社、1975年、81頁。)由此可见,“女人的教室”等同于“女人培训班”。为保持原文色彩,本文沿用“教室”的说法。,强调这是吉屋信子作为从军纪念的第一部作品,并登载了吉屋信子的话:

这将是海军从军后第一次问世的作品。在我从军的过程中,曾因大炮声而屏住呼吸,每日因水雷爆炸引起的水雾而视野模糊,会因望远镜中浮现出的敌兵身影而战栗,也会因看到支那难民的女性身影而心痛,于是不禁思索,我们女性应该做什么,甚至还会想,我们应该对敌国的支那女性有何期待。在战场的硝烟炮火中,通过女性的内心及观察感受到的祖国,以及对可怜的惨败敌国的认识及观念藏在心底,同时又有一丝期待。总之,我是在这种状态下从事此部作品的创作。(56)「次の朝刊小説」、『東京日日新聞』1938年12月17日。

或许为了弥补被“林芙美子独占媒体”的遗憾,报社及吉屋信子本人都在强调即将问世的作品与作为“笔部队”成员的从军经历有着密切关联,并表明身为女性要有所作为的决心。而且吊诡的是,《东日》和《大每》上登载的《女人的教室》预告文,不论是内容安排还是版面设计,都与《东朝》上登载的《波涛》预告文完全相同,皆包括“下一部朝刊小说”及“作者的话”两部分,小说题目以醒目的字体置于正中央,并附有作者及插图画家的照片。在《波涛》开始连载的12月23日当天,《东日》又登载了《新小说〈女人的教室〉将从元旦开始》一文,介绍了小说中两位出场人物的原型。(57)「新小説“女の教室” 元旦紙上から」、『東京日日新聞』1938年12月23日。

林芙美子的《波涛》,于1938年12月23日至1939年5月18日在《朝日新闻》上连载。小说的故事情节并不复杂,女主人公植村乡子原本生活在滋贺县的大津,她瞒着父母以离家出走的方式来到东京,并在东京偶遇了即将奔赴中国战场的男主人公佐山新一。故事的主舞台设在东京,出场人物包括乡子的几位女友及佐山的几位男友。除了东京的主舞台,跟随男主人公佐山新一的从军、受伤、回国发展的情节脉络,陆续铺展了中国战线、部队医院、日本釜石等若干次舞台。概言之,《波涛》以男女主人公的相识、相恋、分离、再会、结合为主线,男女主人公身边数位朋友的生活、恋爱及工作情况为一条条辅线,相互交织最终构成了一部集爱情、友情、亲情于一体,并将侵略战场与后方生产融入其中的作品。正如林芙美子自己所说,“在这部命名为《波涛》的作品中,我将从描写市井的小波纹写起,对于此次圣战,这些小波纹将逐渐演变成普通市民热爱祖国的巨大浪涛”。(58)「次の朝刊小説」、『東京朝日新聞』1938年12月14日。

吉屋信子的《女人的教室》,于1939年1月1日至1939年8月2日在《每日新闻》上连载,小说的主要出场人物是“东京女子医科专门学校”的7名毕业生:伊吹万千子、蜡山操、羽生与志、仁村藤穗、细谷和子、轰有为子、陈凤英(中国留学生),最初的主舞台设在东京,因出场人物毕业后分别选择了就职、结婚、留校研究、回国等人生道路,故事舞台也随之扩展到京都、日本东北部的“无医村”、日本离岛、中国的乌丹镇等多地。全书共分三部分:“学校卷”“人生卷”“战争卷”,在学校不谙世事的七名单纯幼稚的女学生,在战争的历史大背景下,经过了恋爱的挫折及人生的历练后,在“女人的教室”中逐步被培养成为独立、坚强、优秀的女性。确如预告文中所言,小说将“描绘崭新的‘日本女性之路’,即在战争的剧烈动荡中,科学家的知性与女性的情操将会如何装点命运,将会如何亲身去体验即将到来的亚洲黎明”。(59)「次の朝刊小説」、『東京日日新聞』1938年12月17日。

整体而言,《波涛》和《女人的教室》在创作手法上皆延续了作者一贯的写作特色。以人物设定为例,《波涛》中的出场女性属于“市井层”,如女主人公植村乡子,家境窘困,来到东京后做过公司事务员、保姆、打字员等各种工作,靠微薄的工资勉强维持日常生活,这与林芙美子此前创作的《放浪记》《稻妻》等作品风格相似。与之相对,吉屋信子的作品主要“面向中产阶级或新兴资产阶级的家庭妇女”(60)渡边澄子「戦争と女性——吉屋信子を視座として」、『大東文化大学紀要·人文科学』38号、2000年、141頁。,《女人的教室》中出场的七名女医生,单从职业来看就属于那个时代顶尖级的“女性精英”,从家庭背景来看也大多是家境优越的“大小姐”,如知名医院院长、高级军医、银行总裁的女儿等,七名女医生之间充满感动与感伤的友情是贯穿全文的主要色调,这也与此前的《女人的友情》等作品相似。总之,随着这两部风格迥异作品的连载,“双花争艳”(61)吉屋信子『自伝的女流文壇史』、62頁。的局面正式形成,两大报社间的“对抗战”也再次打响。

四、“铳后女性”的形象建构

《波涛》和《女人的教室》皆不属于战争小说,但“跳动着圣战脉搏的新战场是作品的背景”(62)「次の朝刊小説」、『東京日日新聞』1938年12月17日。,每个出场人物的命运都与战争紧密相关。故事中的男性,除非有身体上的问题,几乎全部奔赴战场;故事中的女性则都以各自不同的方式服务于“铳后(63)所谓“铳后”,专指侵略战争时期的日本国内,主要与前方战场相对应。社会”。可以说,“战争等于圣战”“男性等于战场”“女性等于铳后”的基本构图是两部作品的共通特征,探讨女性在战争时代如何谋求自我发展、如何协调与男性之间关系的问题是两部作品的共同主题。但在具体的“铳后女性”形象塑造上,两部作品之间出现了较大的差异。

先看林芙美子的《波涛》,女主人公乡子为谋求个人发展来到了东京,但她并没有明确的目的,也没有一技之长,“自己也不知道要去东京何处,感觉就像去东京这个大都市觅食的一只小鸟。”(64)林芙美子『波濤』、10頁。后来她通过佐山的朋友谋到一份事务性工作,这才勉强能够养活自己,但生活中遇到的问题大多要依靠佐山的几位好友来解决。对于乡子的形象塑造,川本三郎、尾形明子等学者都提出过“质疑”。川本三郎认为,《波涛》体现了林芙美子率直的时局批判,1938年的《朝日新闻》上竟然出现乡子那样意志低沉的人物,从时代背景来考虑实在让人颇感意外。(65)川本三郎「昭和十年代を生きる「稲妻」と「波濤」」、『大航海:歴史·文学·思想』31号、1999年、169—170頁。尾形明子指出,“乡子不具有坚强自立的女性魅力,不可想象是作为独立的主人公来塑造的”。(66)尾形明子「名誉ある失敗作——林芙美子『波濤』解説——」、林芙美子『波濤』、4頁。并将乡子的形象塑造与林芙美子的“批判时局”联系起来,认为林芙美子通过战场体验认清了自己作为普通民众被卷入战争的处境,已经无法再写出紧跟国策赞美战争的作品,还强调《波涛》是林芙美子战时创作的“光荣的败笔”,是战后创作反战文学的“根源”。(67)尾形明子「名誉ある失敗作——林芙美子『波濤』解説——」、林芙美子『波濤』、5—6頁。

若要探讨《波涛》中的“乡子形象”是否体现了林芙美子批判时局的问题,前提是要分析何为“时局”,具体又可将问题细化为时局对日本女性究竟有何期待与要求?首先需要注意的是,与征召女兵的美国和英国不同,日本即便是在深受兵员不足困扰的战争末期,也没有动员女性参战,而是坚持女性只限于后方支援的“性别分离”体制。(68)上野千鶴子『ナショナリズムとジェンダー』、青土社、1998年、34—35頁。换言之,日本政府并不要求女性像男性一样奔赴战场,而只希望她们能够服务于战场上的男性,能够积极参与社会工作以缓解因男性从军导致劳动力缺乏的问题。其次不容忽视的是,在日本发动大规模侵略战争的背景下,女性在自我发展道路上一直作为“斗争对象”的男性纷纷离开了日本本土,从而使原本来源于“内部”的男权压迫被针对“外部”的民族冲突覆盖,“女和男”的二元对立框架亦随之在很大程度上被解构,“长期以来努力的女性觉醒、对女性自立的要求及追求解放的呼声,在战时言论压制及战意昂扬的宣传中已经烟消云散,所谓军事优先实质就是男性优先”。(69)小林裕子「美談としての銃後の妻——家庭小説のなかの良妻賢母像」、岡野幸江等編『女たちの戦争責任』、246頁。如此一来,能否成为与男性抗衡的“独立女性”已不再重要,是否能够支持、鼓舞与等待战场上男性的“协力女性”,则成为“时局”的新期待。

具体到《波涛》中的乡子,就感情生活而言,在佐山离开日本从军期间,她拒绝了其他男性的求婚,多次逃避父母安排的相亲,即便得知佐山胳膊受伤落下残疾,依然专门赶到佐山就职的偏僻山区,可以说一直对佐山起到了无可替代的精神支撑作用。从社会生活而言,乡子是自食其力的职业女性,曾在建筑公司担任事务员,干过家庭教师,还利用业余时间学习打字。由此可见,乡子虽然有柔弱、不坚强、不自立等诸多缺点,却具有“协力女性”与“职业女性”的双重优点。不仅如此,乡子还曾决心到中国就职,虽然最后因为要与佐山结婚留在了日本,但《波涛》中登场的其他几位女性分别以不同形式“越境”到了中国。如作为随军护士到中国战场的户田安子、去奉天汽车公司就职的打字员渡利铃子、到“满洲新京”开拓新生活的大桥久子、婚后随丈夫到上海的宫田律子等,这些女性的“越境”行为亦与日本政府鼓励平民移居中国的侵略国策相吻合。如山下圣美所言,“酷爱旅行的林芙美子原本具有冲破狭小集团的愿望以及走向未知广阔世界的越境冲动,她天生具有的DNA层面的欲望与向‘大东亚’越境的日本国家欲望产生了共鸣”。(70)山下聖美「林芙美子『戦線』とペン部隊——「文壇人従軍関係費受領証」からみえてくるもの」、『日本大学芸術学部紀要』、2013年、40頁。概言之,“协力女性”“职业女性”与“越境女性”是林芙美子“品尝了作为女性作家的所有苦恼”(71)「前言」、林芙美子『波濤』、1頁。后塑造的“铳后女性”形象,非但不是“批判时局”,反而是“紧跟时局”的一种体现。小说连载完后,《波涛》的单行本也于1939年7月由朝日新闻社出版发行。

再来看《女人的教室》,吉屋信子希望此部作品“能够成为女性人生道路上的一小盏明灯”(72)「あとがき」、吉屋信子『女の教室』、中央公論社、1939年。,然而她试图通过这盏“明灯”将日本女性引向何方呢?

首先,由于设定的主要出场人物为女医生,不言而喻地带有了职业女性的标签。但不同于《波涛》中以自食其力为核心的女性就职内涵,《女人的教室》中的女医生就职还被赋予了“从军”的意义,因为“战争不仅是子弹的较量,人生中还存在许多无法看到的战争,人总是要为这些战争而‘从军’”,(73)吉屋信子『吉屋信子全集』6、268頁。只不过男性的战争是“为了保护更伟大的国家的命运”,女医生的战争是“为国家民众的保健尽力”。(74)吉屋信子『吉屋信子全集』6、209頁。就像男性出征有战死之危险一样,女医生轰有为子也因为实验过程中被细菌感染而死,她的死也因此被赋予了“为国家发展而战死的新意义”(75)菅聡子『女が国家を裏切るとき——女学生、一葉、吉屋信子』、225頁。。在细节处理上,吉屋信子多次采用将“就职女性”与“出征男性”置于同一空间的叙述手法,试图在文本内描绘“优秀职业女性等于战场出征男性”的构图。

其次是“弃私从公”的社会女性。所谓“私”,指以个人情感、恋爱困惑等为代表的“私领域”;所谓“公”,指以国家利益为代表的“公共领域”。随着故事情节的推进,文本中的出场人物纷纷从单纯少女转变成能够“弃私从公”的社会女性。其中,万千子将在“私领域”内因男友自杀而承受的巨大打击,转换成在“公领域”内为日本的传染病防治事业奉献终生的动力;羽生与志爱上了乌丹镇的日本牧师,但最后抱着“个人的一切在公共职场都要抛弃”(76)吉屋信子『吉屋信子全集』6、282頁。的信念放弃了这段感情;最典型的代表人物当数藤穗,她在“女人的教室”中原本属于学习不努力、工作无目标的“劣等生”,喜欢购物与化妆打扮,还与好友有为子的长兄龙一陷入了婚外恋,但哥哥的战死让她逐渐成长为“合格”的女人,经过各种纠结与困惑后,她给龙一写了分手信:

为了你自己,为了日本,你也要慎重去背叛艾尔玛。如果艾尔玛因为对你失望而回到了盟邦德国,她会在自己的国家如何批判日本及日本人呢。这个责任应该由谁来承担?现在,我们在单纯的私生活中也要想到国家……比起恋爱,我懂得了更高尚的精神,这是战死的哥哥的英灵在无言地教导我。(77)吉屋信子『吉屋信子全集』6、248—249頁。

小说中将龙一的妻子艾尔玛设定为德国女性的用意极为明显,因为藤穗提出的分手理由是担心自己和龙一在“私领域”内的结合,会与“公领域”内的日德联盟发生冲突,面临这种问题时要遵循的原则,就是个人的一切欲望与情感都要服从国家的利益。

再次是“引领亚洲”的日本女性。这个任务主要由就职于中国内蒙“乌丹镇”的羽生与志来承担,她在那里遇到了“慢吞吞”“像孩子”“无表情”“没有教养且天生迟钝”(78)吉屋信子『吉屋信子全集』6、149—150頁。的朝鲜人桂玉,“优秀的”“温柔的”日本女医生不仅会在生活中为“迟钝的朝鲜女性”治病,还在努力与她沟通交流。而且羽生与志在学校就读期间就和中国留学生陈凤英关系最为密切,她来到中国后虽未能与陈凤英谋面,却在杂志《抗日画报》上看到了身穿“野战医院的手术服站立着”的旧友:

“凤英!”与志冲着照片中的凤英喊着,眼泪夺眶而出。也许是心理作用,感觉照片中的凤英也眼睛湿润地悲伤地喊着:“与志”。在同一宿舍并排学习的邻邦朋友,竟然在此处相见,而且彼此作为正在交战的敌国女性……与志内心一阵惆怅,但望着照片中凤英的身姿,与志渐渐被某种强烈的感动震撼……东亚的新和平中何时能够加入新支那呢?(79)吉屋信子『吉屋信子全集』6、283頁。

不难看出,作品中“中”“日”“朝”三国女性间的“友情”,主要依靠“将成为亚细亚民族结合之可贵纽带”(80)吉屋信子『吉屋信子全集』6、146頁。的与志来维系。侵华战争虽然使原为好友的陈凤英和与志处于完全敌对的立场,两人却通过杂志照片实现了隔空“对喊”,这似乎预示着昔日的好友即将在“东亚的新和平”中再次相遇。换言之,在1938年近卫文麿声明中提倡的“东亚新秩序”的政治框架下,吉屋信子在文本内部构建起了一个“东亚女性圈”,其中所贯穿的“日本女性负责引领中、朝女性”的内在精神,实质上与日本宣扬的“大东亚共荣圈”完全一致。换言之,“建设新中国、新满洲、新亚洲世界,作为指导者的日本需要新的努力,就是《女人的教室》中反复强调的构图”。(81)竹田志保「吉屋信子の〈戦争〉:「女の教室」論」、学習院大学人文科学研究所編『人文』14号、2015年、28頁。

不论是优秀的职业女性,还是“弃私从公”的社会女性,抑或是“引领亚洲”的日本女性,其努力的方向都是要为“圣战”发挥女性的力量,这就是吉屋信子试图通过《女人的教室》这盏“明灯”为日本女性照亮的“道路”。这部作品一经问世即引起了较大反响,在连载尚未结束时就因“获得了三百万读者的盛赞,东京东宝公司决定以超级豪华阵容拍成电影”,(82)「女の教室 豪華な配役で東寶が映画化」、『東京日日新聞』1939年5月9日。并于1939年5月在大阪“角座”上映,后于7月在东京“有乐座”上映。(83)详见「舞台化された主な作品」、『吉屋信子全集』第12巻、朝日新聞社、1975年、582頁。《女人的教室》的单行本也于1939年9月由中央公论社出版。

有学者指出,政策或法规能够物理性地动员国民,却无法实现内在的精神动员,只有通过“文化”手段才能实现这一目的,故而需要“言论”的制造者。(84)若桑みどり『戦争がつくる女性像:第二次世界大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』、筑摩書房、1995年、102頁。林芙美子的《波涛》和吉屋信子的《女人的教室》,尽管在被“制造”之初呈现出彼此对抗的态势,但经过报纸连载、单行本出版发行、舞台剧及电影的改编等多种形式传递给日本民众时,恰恰因为“言论”风格的迥异而互为补充,在现实层面对“市井层”及“精英层”等各类日本女性具有“内在的精神动员”功效,并最终发挥了“诱导或者说引导女性大众支持战争的作用”(85)渡边澄子「戦争と女性——吉屋信子を視座として」、『大東文化大学紀要·人文科学』38号、2000年、145頁。。

结 语

在围绕日本女性作家战时表现的研究方面,日本学界的相关成果远比中国学界丰富,值得我们充分借鉴。但也必须注意到,现有的部分论著隐含着对作家战时表现进行“辩护式研究”的倾向。单就吉屋信子和林芙美子而言,既有学者主张“不应用现代的视角去贸然批判作家的战时行为”(86)川本三郎『林芙美子の昭和』、新書館、2003年、237頁。,亦有学者强调“没有绝对强大的思想或精神就很难与局势对抗”(87)駒尺喜美『吉屋信子:隠れフェミニスト』、リプロポート、1994年、191頁。,还有学者试图从战时作品中“挖掘”出反战思想。(88)家森善子「林芙美子——戦争迎合作家の反戦感情」、『国文目白』45号、2006年、128—134頁。在笔者看来,在研究战时日本作家作品时,既不应站在追责或审判的立场上直接“想当然”地结论先行,亦不能毫无质疑地全盘接受现有观点,而应该在贴近历史语境的基础上去追究文学内在的复杂性,通过若干层面或若干线索的并置、交叉、呼应来展现历史的纵深。或许只有如此才能给出相对客观的评论。

由上可以大致得出三个层面的结论:第一,在战时体制下,吉屋信子和林芙美子身上的“女性”标签一直是“利用与被利用”“宣传与被宣传”“书写与被书写”的重点,而她们在现实层面的“活跃表现”,也让日本军部及媒体意识到女性作家的重要作用。在军部或媒体派遣女性作家进行战地视察方面,她们二人确实起到了“先头兵”的作用;第二,吉屋信子和林芙美子的战时表现,不仅体现了作家作品与国家政策间的关联,同时隐含着报业巨头间的销量竞争、女性作家间的“对抗”意识等诸多因素。她们留下的相关文字实质上是“军部、媒体、作家”共谋的产物;第三,这些由国家的贪欲、媒体的利欲、作家的私欲等多层面“战争”共同作用下产生的作品,以报纸连载、单行本出版、舞台剧及电影改编等形式传递给广大日本民众,这其中所包含的引导普通民众积极参与战争的“圣战”理念、所塑造的激励日本女性支持和协助战争的“铳后女性”形象,则是林芙美子与吉屋信子留下的“不应”也“不能”辩护的历史记忆。