西王母为突厥乌迈女神说之检讨*

2021-04-09唐均

唐 均

(西南交通大学外国语学院,610031,成都)

西王母神话的奇诡而又语焉不详,长期以来各种探源研讨层出不穷而又莫衷一是。其中有一种意见认为,西王母应当归结于印度的雪山神女乌摩(Umā),同样突厥女神乌迈(或译“乌玛依”,Umay)也是源于此印度神祗。[1]这个说法对于西王母渊源的探讨颇具启示,但近年来汉语上古音的构拟和阿尔泰语源学的长足进步却使得其结论有待重新检讨了。①

殷商卜辞中就已有了“西母”的记载,甲骨文所载祭祀对象中的西母,多与“东母”并称[2],根据陈梦家、丁山等前贤的推断是为月神,合于《礼记·祭仪》“祭日于东,祭月于西”的传世文献记载。[3]当然,这个西母同后来的西王母之间,目前尚无确凿证据将其加以勘同,这里存而不论。

西周金文中也出现了“王母”这样的称呼,在迄今的研究中,这个王母更多是解作亲属称谓[4],比较合乎后来传世文献的相关记载——

《礼记·曲礼下》:祭王父曰皇祖考,王母曰皇祖妣。【孔颖达疏】王父,祖父也……王母,祖母也。

《管子·轻重己》:以春日至始,数九十二日,谓之夏至,而麦熟。天子祀于太宗,其盛以麦。麦者,谷之始也。宗者,族之始也。同族者人(入),殊族者处。皆齐,大材,出祭王母,天子之所以主始而忌讳也。

《尔雅·释亲》:父之考为王父,父之妣为王母。

最早明确出现西王母的战国典籍《山海经》之后,西汉时期有关西王母的记载大体承袭先秦神话,比如《史记·赵世家》中的西王母记事显然取自《穆天子传》——

《穆天子传》:西王母为天子谣曰:白云在天,山陵自出。道里悠远,山川间之。将子无死,尚能复来。【郭璞注】将,请也。

司马迁《史记·赵世家》:造父取骥之乘匹,与桃林盗骊、骅骝、绿耳,献之缪王。缪王使造父御,西巡狩,见西王母,乐之忘归。

直至西汉末的哀帝建平四年(前3年),一场西王母崇拜的大规模群众运动,才促使西王母的信仰和形象出现变化,在这次社会危机中,民众求援的神灵是西王母而非彼时官方祭祀的神祗,可见西王母已以“救世主”身份出现,具有从各种险境中解救信徒的能力,隐隐然具有“救赎世人”的宗教性质。[5]

这样我们就可确定:作为基本史料的《山海经》记载,是有关西王母神话赖以剖析的基础[6],一切有关西王母探源的比定工作应当以此为基础才有效果;而其他典籍中的记载,只是可资参考的相关资料,当其与基础资料构成冲突时,对于我们的探源比定工作而言则是不足为凭的。

“西王母”一词最早出现的《山海经》成书时代,一般认为不会晚于战国时期,这是汉语历史音韵学认定的上古音时代。对于术语“西王母”三字,可以出现三种处理模式:

1)“西”“王”“母”都是纯粹的异族语言音译符号;

2)“西”为意译而“王母”为音译;

3)“西”“王”“母”三字皆为意译。

虑及基本史料《山海经·大荒西经》中有“西”和“王母”分立的记载,我们认为采用上述第二种模式,将其与异族语言勘同,才是更为正确的处理模式。

本文摈弃了西王母同印度女神乌摩在神名之间的直接源流联系,而部分承袭关联突厥人固有乌迈女神的成果并加以正本清源的深化。

《阙特勤碑》(KülTigin,东第31行):umay teg ögüm qatun qutïŋa[9]“吾母如乌迈,女神降福荫”。

但是,这个神名实际上并非印度舶来的词汇,而是具有深刻的阿尔泰语渊源,其更为古老的语音形式也有较大出入。以上三种迄今可见最早的突厥语母语文字记录,反映出原始突厥语的一个共有词根*umaj“胎盘、母神”,其后世分化词系包括钦察语umaj“胎盘”、土耳其语umaçi“妖怪”、哈卡斯语(ымай)i-maj“女神”、绍尔语—柯尔克孜语(умай)umaj“女神”等。[11]后世最晚(17世纪)伊斯兰化的哈萨克语文字记录为(¥май ана)Umay ana,借入俄文记录为(Умай)Umj或(Ымай)Ymaj;而土耳其语中对应的形式Umay (Ana)意指丰收女神。[12]由此可见从突厥人有本族文字记载至今延宕千年之久,这个神名的语音形式仍然没甚本质变化,乃至其借入原始蒙古语词根*(h)umaj“子宫”再行分化出蒙文()umai“子宫、肚子”、喀尔喀蒙语及布里亚特蒙语(умай)umaj、卡尔梅克蒙语(ом女祖”、鄂尔多斯蒙语子宫”,中古蒙语kindik umai“肚脐(与察合台语借词组成同义复指复合词)”,蒙文()omuγ和()obuγ“亲族、部族”以及()ayimaγ“部族、省、盟”、以及返借回突厥语族的雅库特语及多尔干语(омук)omuk“民族”。[13]

上述三大词系之间的语源趋同,加上原始朝鲜语词根*ūm“芽孢”和原始日语词根*úm-“生养”,最后一并归结于原始阿尔泰语词根*úmu“产生”。[16]

由原始阿尔泰语这一词根在历时—共时平面孳生、分化而展开的词汇扩散平面显示:长期盘踞于内陆欧亚、特别是中国北方广袤畛域的民族所操广义阿尔泰语(the Greater Altaic),最早可以追溯到先秦时代就已蔓延开来的匈奴及东胡民族集团之中,其意指“产生”的词根在东北亚陆海民族的语言——通古斯语、朝鲜语和日语中保留了相对原始的语义,即使通古斯语族内部的词义分化也仅限于“卵”“巢穴”“子孙”等具象范畴;而蒙古语族则已由具象的“巢穴”词义转指动物体内受精卵着床的“子宫”概念,并进而由此衍生出形而上的“族群”概念来了;到了突厥语族,词根又由“子宫”转指“胎盘”并因其染上魔幻色彩而得以进一步神格化[17],所以在此基础上衍生的现代突厥语词汇多半具有“神怪”内涵,而贴近词根原初具象概念的表达,则由另外一个形态复杂的派生词来承担了。也就是说,对于女神“乌迈”这个单词而言,通古斯语族词义提供了其赖以缘起的具象语源,蒙古语族词义则显示了其进而抽象化指称族群的可能性,而突厥语族词义则是其语义上升至神祗范畴的真切表现——这一系列词汇语义的变迁,就同汉籍记载的“西王母”一词先是部落首领后为女性神灵的幻化轨迹呼应起来了。

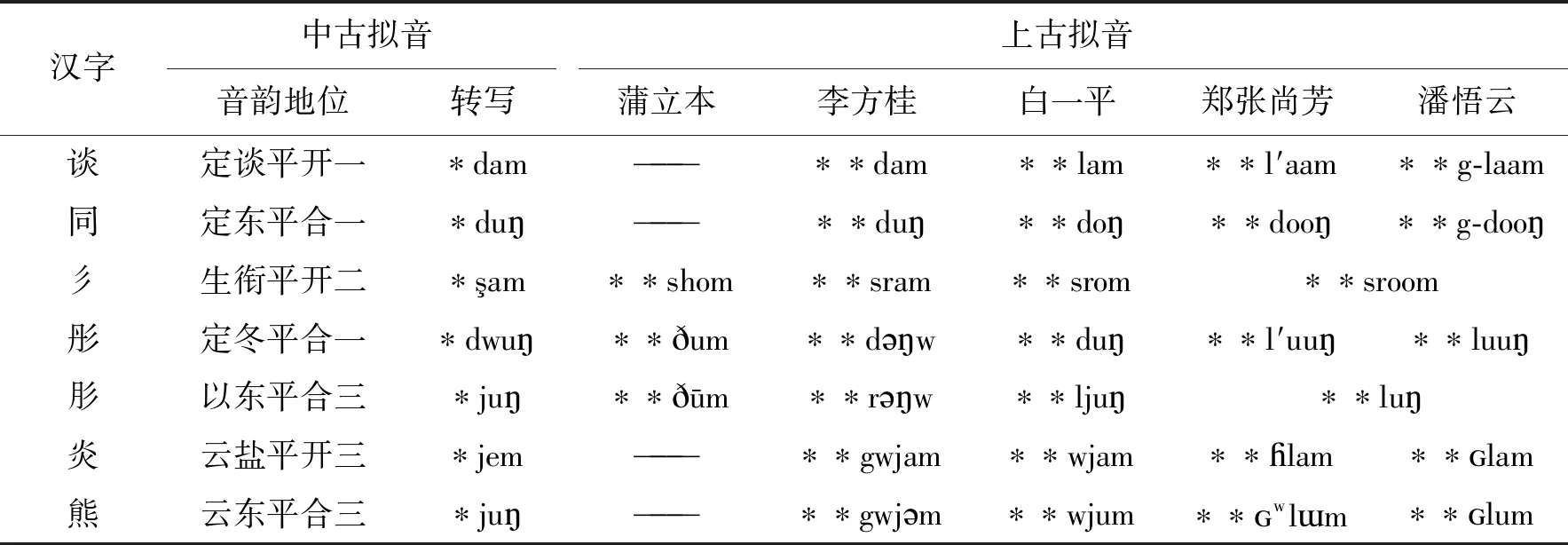

下面我们来看“王”“母”的汉字古音拟测形式(因为与之对音的异族语言一般没有声调,所以这里的拟测也就暂不考虑声调问题):

表1 “王”“母”二字上古拟音表

再虑及时代切近的上述二字的对音用例情形——

作为汉语内部的历时佐证,《史记》作者司马迁为避父司马谈名讳,将《战国策》所载春秋末期赵襄子家臣名“张孟谈**l[o]m≈**l′a∶m>*dɑm”一律改为《赵世家》中的“张孟同**loŋ≈**do∶ŋ>*duŋ”[20],而自域外舶来中原的乐器名早期译作“坎侯*khʌmX-u”而后来定型为“箜篌*khuŋ-u”[21],以及藏文区域名称()khams自元代以降先译作“甘(思)”“喀木”后定型为“康”[22],都是汉语音韵系统中古已有之并绵延不绝的*-m和*-ŋ韵尾音近相通之典型实例。

同时亦可发现,汉语古音系统中东、冬韵所在的通摄和谈、衔、盐韵所在的咸摄相通[23],其代表性例字的具体拟音形式如下表所示:

表2 通咸二摄古音对照表

可见舌根辅音韵尾和唇鼻音韵尾之间的相通性,早在上古音时代就已存在。这就可以昭示我们:“王”字在上古音中是可以音译*um这样的语音形式。

2)“母”字在上古音时代的先秦典籍《吕氏春秋》中出现了一个音译形式“母猴”,已有成熟的研究将其与“沐猴”“猕猴”等形式勘同[24],这几个音译词的汉字词。加上后文即将述及的“无弋”一词,上古音拟测结果如表3所示:

表3 “母猴”词系上古拟音表

由此得出,和“母”字在上古时期具有类似音译特征的另有一个“无”字,再行参考中古早期梵汉对音中以“南无*nʌm-mo”译写巴利文namo、源出梵文()namo变形自()namas的例子。[29]于是,上古“母”字对译*mag这样的语音形式也是有据可凭的。

根据上述推定,我们认为战国时期记载而流传下来的汉字形式“王母”,拟音作**um-mag等价于*umag,反映的是突厥神名乌迈更为古老的前突厥(Pre-Turkic)语音形式(基本可以勘定为獯鬻—匈奴时代),这个推定的成立还要基于以下两个语音规律——

而且我们还可认为,据信编定于6世纪的日本最早史籍《古事记》卷一所记载,天地开辟之初造化三神出现,随后国土稚如浮脂,犹如海中之水母,有一如萌芽之物化作的别天津神(ことあまつがみ)——宇摩志·阿斯訶僃·比古遲(ウマシアシカビヒコヂノ)这一神名中的“宇摩志(ウマシ,umashi)”,在日语中虽与“很好的国家”同义,但其实际上也可能是跟“王母”及“乌迈”同源的。

故而我们进一步推断:所谓“西王母”,本是前突厥语名词短语*qurï uma“西乌迈”的半音译半意译形式,而这个形式又应当归结为前突厥语短语*qarï uma“老乌迈”在外族人(亦即彼时的华夏族人)听来的口语讹变形式。

在出现西王母的基本史料《山海经》中,关于西王母的记载共计三条,为论述方便,兹引述如下——

《山海经·西山经》:又西三百五十里曰玉山,是西王母所居也。西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残。

《山海经·海内北经》:西王母梯几而戴胜,其南有三青鸟,为西王母取食。在昆仑虚北。有人曰大行伯,把戈。其东有犬封国。贰负之尸在大行伯东。

《山海经·大荒西经》:西有王母之山,壑山、海山。……西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。有神,人面虎身,有文有尾,皆白,处之。其下有弱水之渊环之,其外有炎火之山,投物辄然。有人戴胜,虎齿,有豹尾,穴处,名曰西王母。此山万物尽有。

司马相如《大人赋》:低回阴山翔以纡曲兮,吾乃今目睹西王母?矐然白首,戴胜而穴处兮,亦幸有三足乌为之使。

上述材料反映的西王母,正是远古时代举行祭祀仪式时披头散发、佩戴面具的形象,亦同《左传·成公十年》“晋侯梦大厉,被发及地,搏膺而踊”相一致,表明西王母实为主掌祭祀影响人们寿夭的瘟神——“五厉”之神,而其祭祀“五残”,就是要防止这些瘟神散布瘟疫,为害人类;而掌管驱瘟祛病之神,往往又是医药之神[40]——这才是西王母作为原始阿尔泰民族神祗的人间摹拟形象。

突厥女神乌迈的基本功能,在7世纪以降的本族文字文献中体现为“因为具有魔力而成为妇女和儿童的守护神”[41]:在西伯利亚突厥人和通古斯人的文化中,小孩梦呓时欢笑或言语实在和乌迈交流,而哭泣是乌迈暂时离开他,疾病则是乌迈离开过久的讯号,这时萨满巫师会受邀来召回乌迈,通常就把乌迈神(未必都是女神)视为胎儿灵魂的看护者;而在阿巴坎突厥人中,乌迈却是指三岁以下的婴儿灵魂,有时萨满还将一个健康婴儿的灵魂转移到一个病重婴儿体内或是不育妇女子宫内,这种绑架婴儿灵魂的邪恶行径(Umay/Imay tutarγa)被冠以含有“乌迈”一词的说法。[42]这样看来,西王母和乌迈在神祗功能方面可以认为是相通的,其基本特征都在于祛除危害某些人类健康的因素。

综上所述,我们认为《山海经》记载的西王母,从名号语源和神祗意象上可以勘同于前突厥时代的“乌迈”神祗,这原本是一个阿尔泰民族固有的神灵,其基本功能是攘除危害人类的某些因素,从而保护人类。

由此大略可见:这位印度教母神,其生育、爱情、美丽、婚姻、孩子和奉献等等专司职能,基本都是后起的功能,而其原初神话形象和功能却同西王母的最早记载之间,几乎看不到什么联系。

刘安《淮南子·览冥》:羿请不死之药于西王母,嫦娥窃以奔月。【高诱注】嫦娥,羿妻,羿请不死之药于西王母,末及服也,嫦娥盗食之,得仙,奔入月中为月精也。

《括地图》:殷帝太戊,使王孟(王英)采药于西王母。

东汉崔篆《易林》一书对西王母记载颇多,基本反映了两汉时期西王母护佑、赐福、长寿和凶相的主要特点(前两者反复出现);现已出土以东汉为主的汉代画像砖等实物上也有大量的西王母图像,不仅充分反映了汉代西王母信仰的普遍性,也为文献记载的西王母提供了实物依据,而上述汉代典籍中反复出现的不死药主题,则暗示了西王母的意象关联上死亡延续生命的神话母题,亦即神话对“死亡”的理解是重归大地母亲的子宫,在其可怖的一面寄托了新生的希望。[51]

从这个角度审视,东汉以降内容日趋繁复的西王母神话,特别是其中的生死意象,倒是很有可能糅合了古印度婆罗门教毁灭神之妻乌摩的神话因素,而这些神话因素又是随着佛教舶来中原汉地而伴随传入的了。这方面的一个有效旁证是:婆罗门教圣典吠陀经在汉文典籍中的出现,最早可以追溯到南朝梁陈之间的公元6世纪,印度人真谛迻译的数论派经典《金七十论》中,《梨俱吠陀》卷八第四十八首诗苏摩酒(原译作“须摩”)颂诗第三节就已汉译出来了。[52]有鉴于最为凸显古印度主流婆罗门教文化的吠陀圣典之首,都是迟至南北朝时代才零星传入中原汉地,那么可以推知相较更为不显的乌摩女神,遥遥成为古老的西王母名号的源头,岂非咄咄怪事!从而可以推定:西王母和乌迈神祗在神名起源上的勘同,正是可以上推至匈奴、东胡等原始阿尔泰人崇拜的攘灾神祗在华夏文化视域中的一种折射现象,而该女神同印度女神乌摩之间可能的干系,则在于汉代佛教传入中原后随之而来的次生文化影响。

注释:

① 下文中出现的引文,皆采自通行的标点本(引文中的下划线为笔者所加,用以凸显研究对象);出现的词例,除特别注明之外,都是笔者自己搜集的语料,不再一一出注。

② 有种说法认为是古突厥语kigiz,恐怕有误;此词由原始突厥语*kidi孳生出回鹘文()kidiz,词中的*-g-是后起的,不在古突厥语范畴之内。